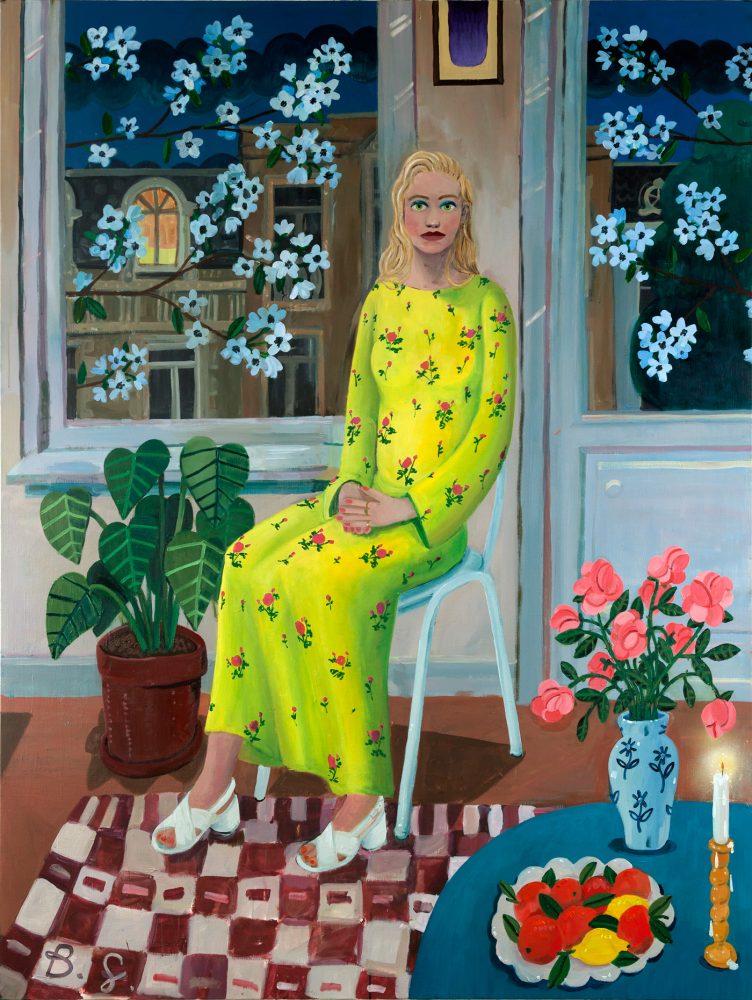

Contre vents et marées

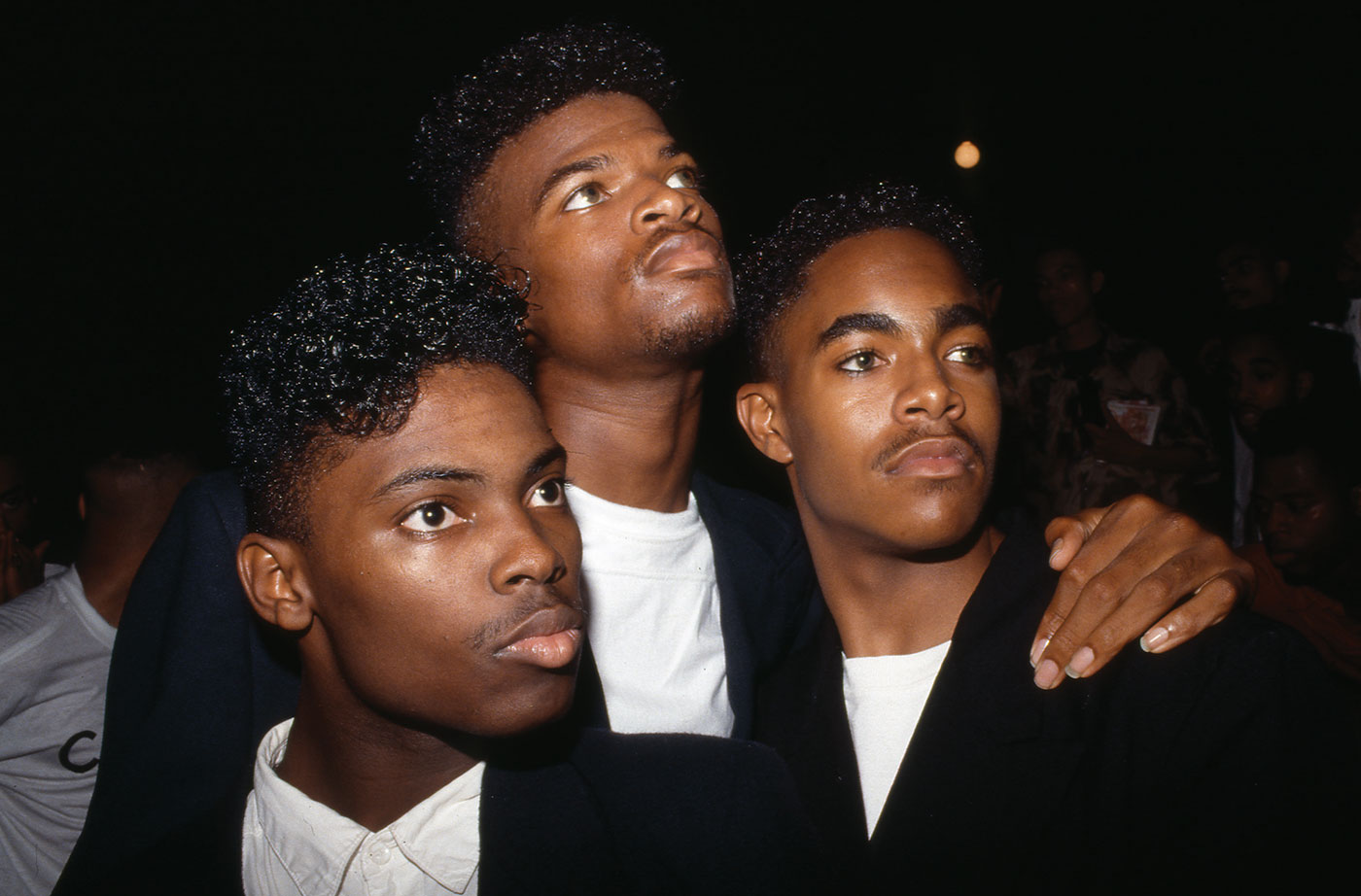

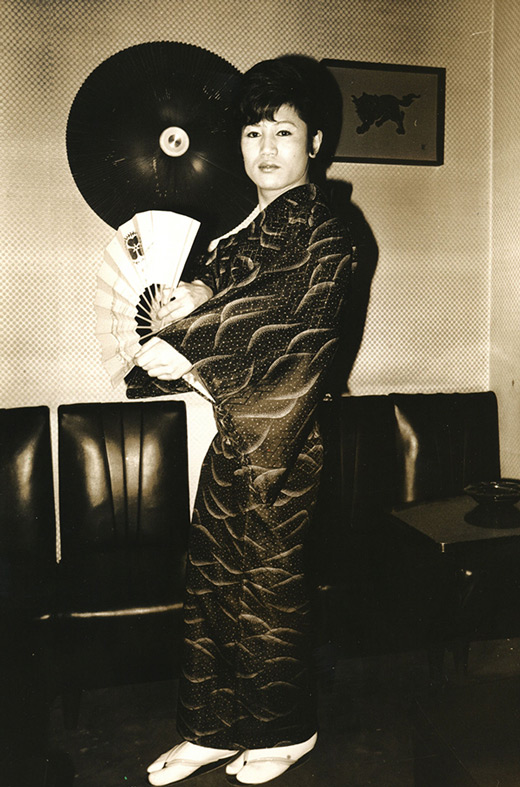

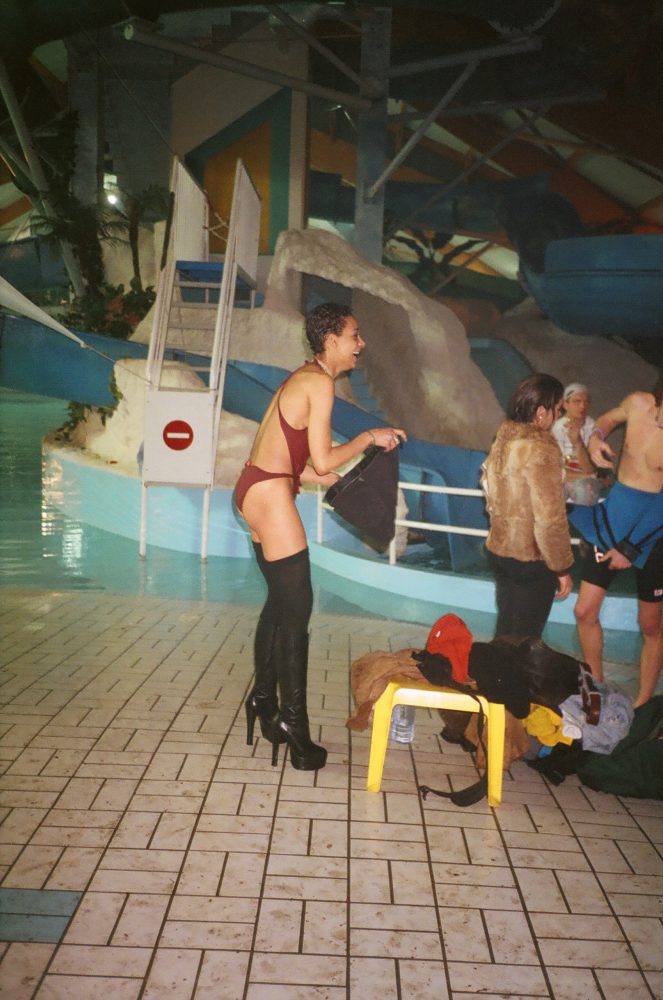

disiz

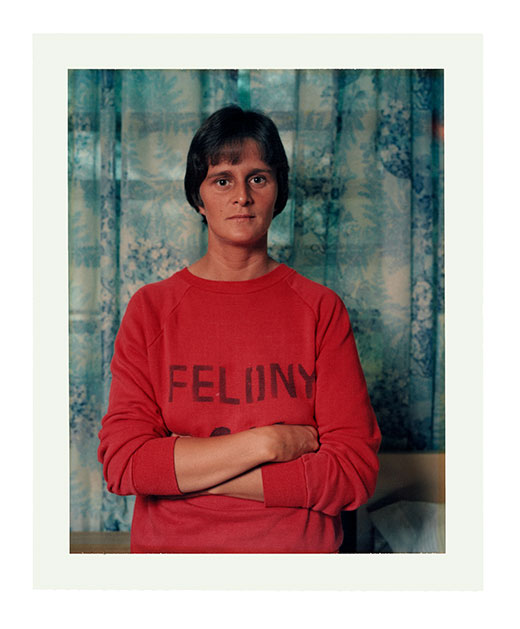

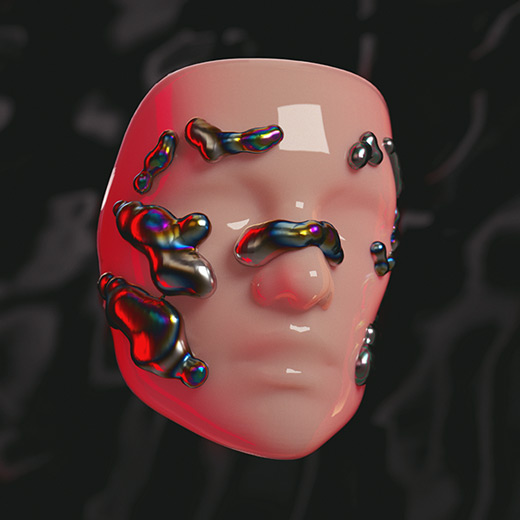

Artiste prolifique et caméléon, disiz n’est jamais là où on l’attend. Annonçant son quatorzième album, le morceau « ton ventre » est un souffle mélancolique porté par une écriture introspective, toute en fluidité mélodique. Car il y a longtemps que Sérigne M’Baye Gueye a tombé le masque, se délestant des codes et des clichés du hip-hop pour n’en garder que la sève :l’urgence de s’exprimer. Affranchi, il n’hésite pas à se réinventer en allant voir ailleurs, puisant autant dans le rock, la variété française ou l’électro. Paradoxalement, plus disiz brouille les frontières, plus son image devient claire : celle d’un homme qui cherche à faire la paix avec le passé pour mieux vivre le présent.

Justin Morin

Alors que vous vous apprêtez à sortir votre quatorzième album, et avec vingt-cinq ans de carrière, quels conseils donneriez-vous au jeune Sérigne s’il se trouvait devant vous? Quel est le secret de votre longévité?

disiz

Je n’ai jamais cherché à durer, cela n’était pas mon but, je n’ai jamais fait de choix stratégique pour avoir une longue carrière. Par contre, ce qui me caractérise, c’est la prise de risque, c’est mon adrénaline. Je fais fi de ce qui s’est passé avant, que ce soit les succès ou les échecs.

Justin Morin

Votre profil est doublement atypique. D’un côté, il y a cette réinvention musicale qui vous caractérise; vous n’avez pas hésité à explorer d’autres genres musicaux, à plusieurs reprises, quitte à dérouter ceux qui vous ont connu par le rap. D’un autre, il y a cette pluralité d’activités. On vous connaît principalement pour votre discographie, mais vous avez également joué au cinéma et au théâtre. Vous avez publié deux romans. D’où vous vient ce désir presque boulimique pour la création?

disiz

Je pense au premier poème qui ouvre Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Dans Au lecteur, il écrit : « Dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde ! […]C’est l’Ennui ! » Ce que je fuis, c’est l’ennui, l’idée d’être sclérosé dans ma propre vie. C’est de là que vient cette boulimie. Je ne veux pas m’ennuyer, ça me pousse à aller partout où je ressens une forme d’excitation, de nouveauté. Enfant, je dessinais beaucoup. Mes proches m’ont rappelé que lorsque l’on me demandait ce que je voulais faire comme métier, alors que j’avais cinq ou six ans, je répondais « designer automobile ». J’utilisais ces deux mots-là, et ça m’étonne aujourd’hui car ça n’était pas si commun. C’est vrai que j’aimais bien dessiner des voitures ! Puis très vite la musique est venue. Quand j’étais petit, je regardais à la télévision Les Enfants du Rock. On y voyait toutes les stars des années 80 : Prince, George Michael, Madonna, Michael Jackson, David Bowie… C’était fascinant, c’était quelque chose d’extrêmement éloigné de l’environnement dans lequel je vivais. J’ai grandi dans une cité à Évry où l’ennui est finalement assez similaire à celui que l’on peut vivre dans les milieux ruraux. Peu importe le vaisseau spatial dans lequel j’allais monter pour m’éloigner de la vie que j’avais, j’étais prêt à embarquer !

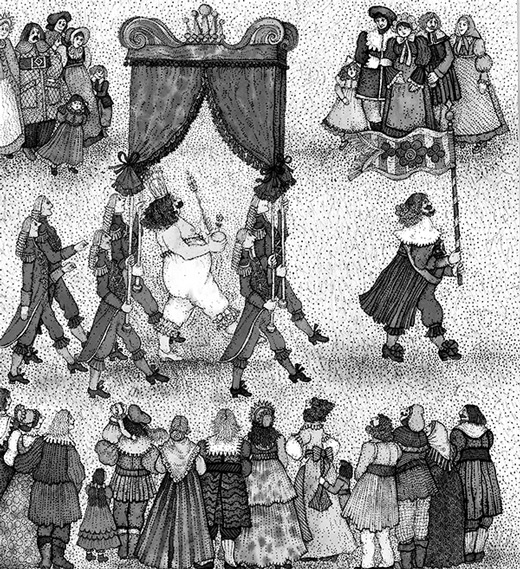

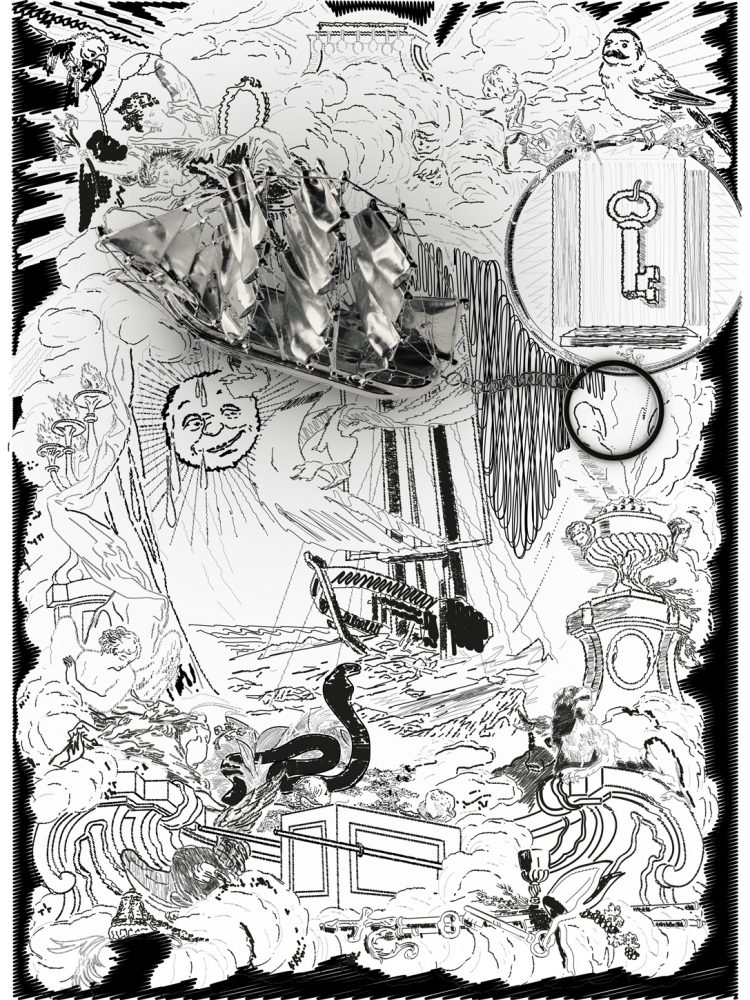

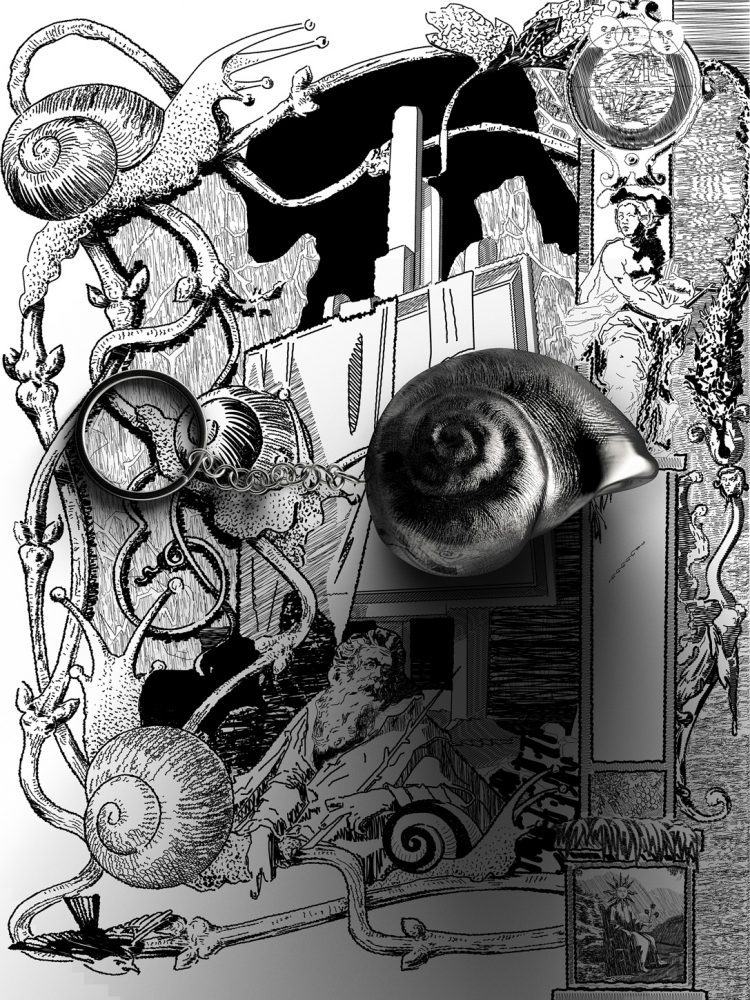

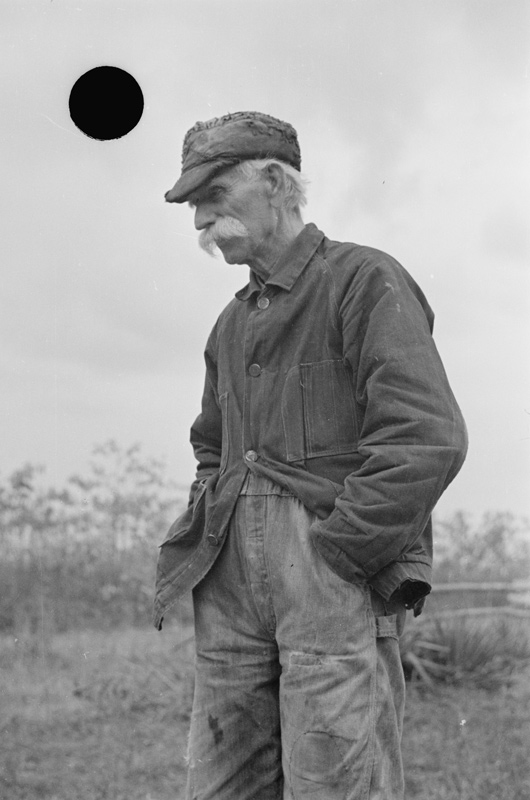

Frontispice de l’épreuve de 1857 des Fleurs du mal annotée de la main de Charles Baudelaire.

Justin Morin

Vous citez des artistes comme Madonna ou David Bowie qui n’ont cessé de se renouveler. Vous aussi, vous avez joué avec les alias, créant de nouveaux alter ego au gré des projets. Aujourd’hui, hybrider les genres musicaux est encouragé, mais à la fin des années 90, tout était beaucoup plus cloisonné. Est-ce que vous avez craint la réaction de votre public?

disiz

Je suis né en 1978, j’ai vécu mon adolescence aux débuts des années 90. Le collège est une époque où on réfléchit de manière presque sectaire, par mimétisme, on rentre dans une « chapelle ». C’est avec ces codes-là que je me suis construit, comme la majorité des ados. Et j’ai compris bien plus tard que tout ça, c’est du déterminisme. Si j’étais né dans un autre milieu social, ou à une autre époque, je me serais peut-être autorisé à m’intéresser à la littérature beaucoup plus tôt. Le déterminisme, c’est aussi ma couleur de peau. C’est le fait d’avoir grandi avec ma mère dans un milieu très précaire. Tout cela m’a imposé une vision du monde qui dès le départ était très cadrée. J’avais la sensation d’être enfermé. Mais le premier changement « radical », si on peut employer ce mot, est arrivé après mon troisième album. C’était en 2005, je venais de sortir Les Histoires extraordinaires d’un jeune de banlieue, et j’ai traversé dans ma vie personnelle quelque chose d’assez traumatisant.

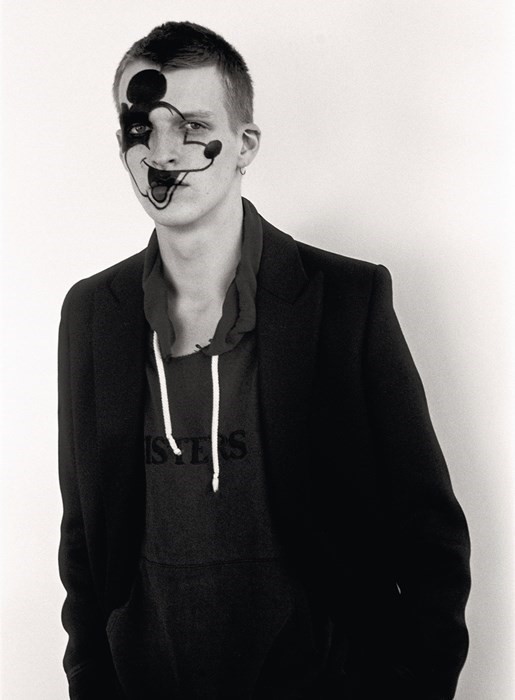

Ce qui m’a fait changer radicalement, c’était une fuite en avant. Je ne voulais plus être associé avec tout ce que je représentais, j’ai donc pris un chemin de traverse et inspiré par David Bowie, j’ai créé le personnage de Peter Punk. J’ai fait un album à l’opposé de tout ce qu’on pouvait attendre. Ça a été extrêmement dur en studio, je voulais chanter mais j’avais du mal à sortir ma propre voix. J’avais du mal à m’entendre parce qu’une mélodie, pour moi qui venais du rap, c’était suspect. Pourtant, quand j’étais enfant, j’étais autant fasciné par Prince ou Madonna que par Public Enemy ou NTM.

Mais ces choix adolescents, ceux dans lesquels on s’enferme par convenance ou facilité quand on grandit, ont fini par m’enfermer. Ces codes étaient trop durs pour moi. Je suis quelqu’un de doux, j’ai été éduqué comme ça. Le costume que je portais devenait trop lourd pour moi, et petit à petit, j’ai déconstruit tout ça.

Justin Morin

Puisque vous parlez de déconstruction, il est intéressant de revenir sur votre parcours scolaire. Je crois que vous avez obtenu un diplôme technique de dessinateur en art graphique. Et un peu plus de dix ans plus tard, en 2010, alors que vous avez 32 ans, vous obtenez votre Diplôme d’accès aux études universitaires et vous vous inscrivez en fac de droit. Là aussi, de l’extérieur, c’est une décision inattendue.

disiz

Oui, mais elle est aussi une conséquence du traumatisme que j’avais vécu. Je me suis dit : « J’arrête la musique, le succès amène trop de choses qui ne me vont pas ».

J’ai toujours été un grand lecteur, j’ai eu envie d’étudier le droit et les sciences politiques avec l’idée de faire de la politique au Sénégal pour essayer de changer les choses directement à la racine. Je crois que je voulais surtout comprendre. J’ai grandi sans père et j’ai sans doute cherché des figures tutélaires à travers les livres ou leurs auteurs.

Histoire de la Folie de Michel Foucault m’a aidé à saisir ce qu’était la marginalité, mais aussi à mettre des mots sur le malaise que je pouvais ressentir en société, de ne pas maîtriser certains codes sociaux. J’étais mal à l’aise avec le masque social – et j’ai encore du mal avec ça – mais toutes ces lectures m’ont permis de comprendre. Grâce à elles, je me suis dit que je pouvais tout faire, rebattre les cartes et reprendre mes études à 30 ans. Il y a plein de points pour lesquels on peut critiquer la France, mais c’est magnifique que l’accès aux études soit relativement gratuit et ouvert à tout le monde, sans limite d’âge.

Justin Morin

Vous parliez de mélodie un peu plus tôt. La liberté de votre parcours, de vos choix, se traduit aussi musicalement. Il y a une sorte de fluidité depuis plusieurs années dans vos morceaux.

disiz

Oui, il y a vraiment cette volonté de ne pas me laisser enfermer, c’est l’image du savon qui glisse des mains ! J’ai eu la sensation de me faire déposséder de mon premier album. J’ai été découvert avec « J’pète les plombs » en 2000, un morceau que j’avais fait pour une mixtape. C’est un titre que j’ai écrit en quinze minutes, truffé de gros mots, inspiré du film Chute Libre de Joel Schumacher. Personne ne pouvait imaginer qu’il allait devenir un tel phénomène. Son succès m’a dépassé.

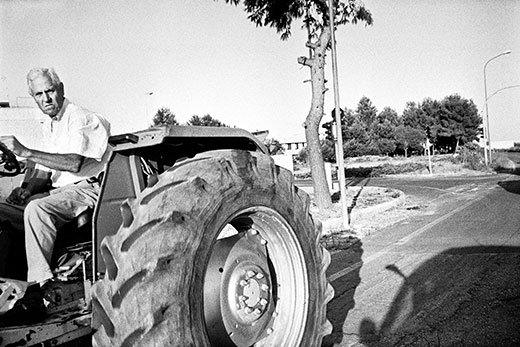

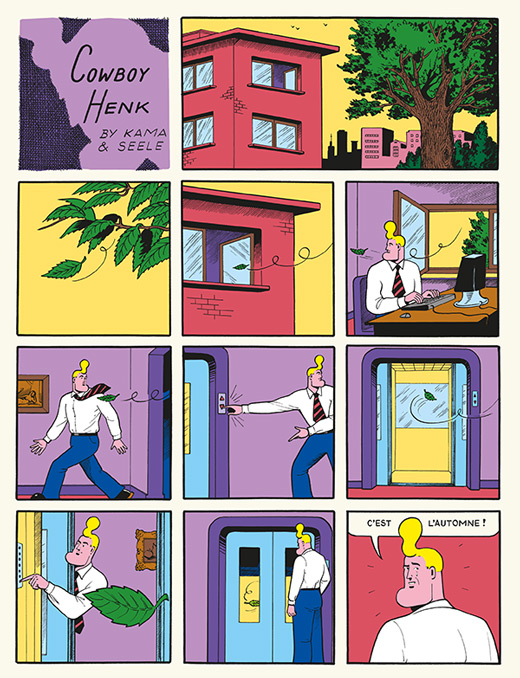

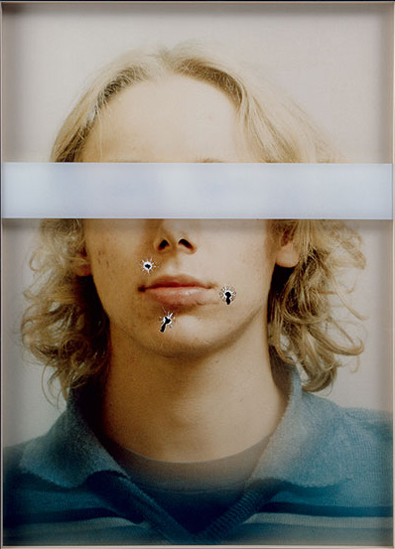

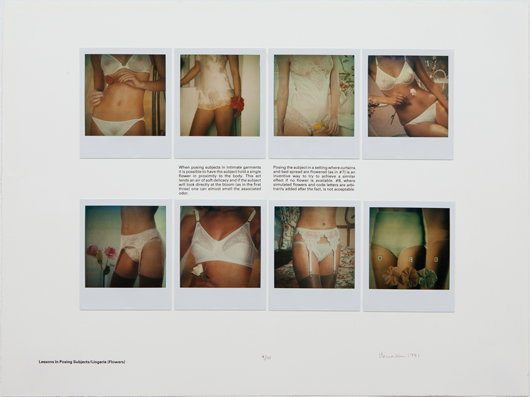

J’ai été signé dans une maison de disques à 19 ans, on m’a vu comme un prodige qu’on a mis sur un piédestal. Mais l’industrie musicale est comme une moissonneuse-batteuse. Lorsqu’on a commencé à travailler sur le clip, on m’a expliqué que mes idées ne pourraient pas être exploitées si on voulait passer à la télévision. On m’a suggéré une ambiance décalée, à la façon d’un cartoon. Je n’avais pas le recul de me dire que ces décisions allaient imprimer une image sur moi, celle d’un rappeur marrant. Ça a été très dur de m’extirper de tout ça. C’est sans doute pour cela qu’aujourd’hui je suis autant méticuleux sur les images de mes projets, chaque détail compte.

Justin Morin

«ton ventre» est le titre qui annonce votre nouveau disque, intitulé on s’en rappellera pas. Comment avez-vous abordé ce quatorzième album?

disiz

Mon précédent disque, L’Amour, a été un succès auquel on ne s’attendait pas. Mais il n’a pas été mon premier succès. Mon problème, c’est que j’ai toujours manqué les « follow up », les disques suivants. Mon tout premier disque, Le Poisson Rouge, a cartonné. Celui d’après n’a pas du tout marché. Lucide, en 2012, a très bien marché. Pas le suivant. Donc là, je me suis demandé quoi faire après L’Amour. J’aurais pu reprendre une recette, rester dans ma zone de confort, mais puisque je ne veux pas refaire la même chose, je n’ai pas eu d’autre solution que de travailler, de rentrer dans le dur pour aller chercher ailleurs.

Je dis souvent que je suis au bord d’un fleuve en Amazonie et que je ramasse des pierres, mes chansons, que je tamise pour trouver les pépites, ces morceaux qui me ressemblent sincèrement.

Justin Morin

À l’instar de Chute Libre pour «J’pète les plombs», y a-t-il un film qui a inspiré votre nouveau disque?

disiz

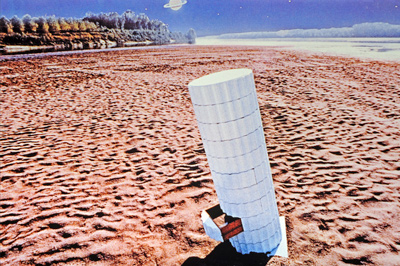

Pas vraiment, dans le sens où cet album est une sorte de synthèse. Mais j’adore le cinéma, il y a des longs-métrages qui me suivent depuis longtemps. Je pense à Punch-Drunk Love de Paul Thomas Anderson. C’est l’un de mes films préférés, tout y est maîtrisé, que ce soit le scénario, le jeu des acteurs, les costumes ou les décors. J’adore aussi les films de Paweł Pawlikowski, Cold War figure dans mon panthéon. Je pense l’avoir regardé plan par plan, en marquant des pauses pour tout saisir. Sidney Lumet disait qu’un film est comme un ballet ou une symphonie. Chaque détail doit être placé au bon endroit, et c’est ce que j’aime dans l’art. J’aime les formes d’art total.

Justin Morin

C’est d’ailleurs assez étonnant que vous ne vous soyez jamais frotté à la réalisation d’un long-métrage.

disiz

C’est en chantier ! J’espère pouvoir y appliquer tout ce que j’ai appris dans la musique ces vingt dernières années, c’est un rêve d’enfant ! Pendant longtemps, c’était inconcevable. Pour les gens de ma génération, devant la caméra, il y avait Denzel Washington, et derrière, Spike Lee. C’est à peu près tout. Après, plus tard, j’ai découvert le cinéma de Djibril Diop Mambéty, mais pour arriver à enclencher le processus de mimétisme, celui qui fait qu’on se lance dans l’art, ça n’a pas été simple, je n’avais pas assez d’exemples pour me dire que c’était possible pour moi…

Justin Morin

Vous vous êtes construit à travers la musique, la littérature et le cinéma. Mais qui vous y a amené? Qui vous a fait découvrir ces mondes?

disiz

En premier lieu, mes tantes ! J’ai été éduqué par des femmes. Ma mère a quatre sœurs, et je passais mes vacances chez elles, aux quatre coins de la France. C’était vraiment des soixante-huitardes ! Deux de mes tantes sont professeures, donc elle me reprenaient toujours sur ma manière de m’exprimer. La télé n’était pas trop allumée mais il y avait toujours des bouquins. J’ai grandi dans ce moule-là. Pour un enfant, ça n’était pas toujours fun, mais ça a inscrit en moi une forme d’exigence.

Justin Morin

Dans le monde de la musique, qui continue de vous inspirer par son approche de la liberté ?

disiz

C’est un peu convenu, mais Frank Ocean est l’un des derniers phénomènes de liberté artistique.

Il y a une forme de virtuosité à tous les niveaux, que ce soit dans l’image, les textes, la musicalité.

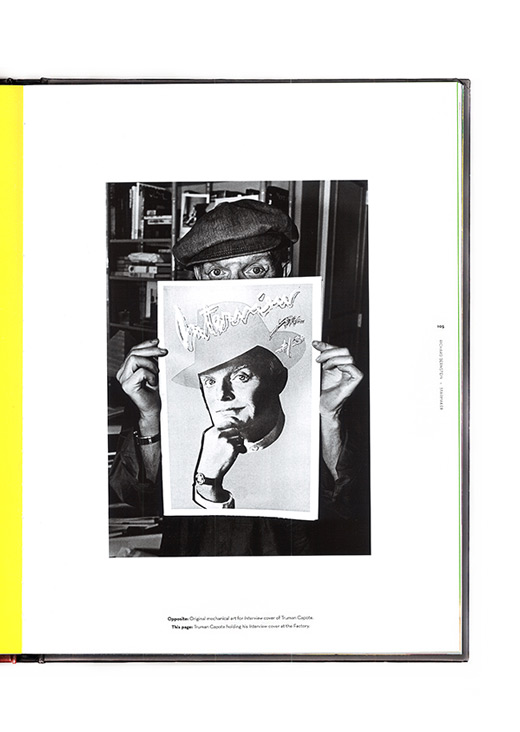

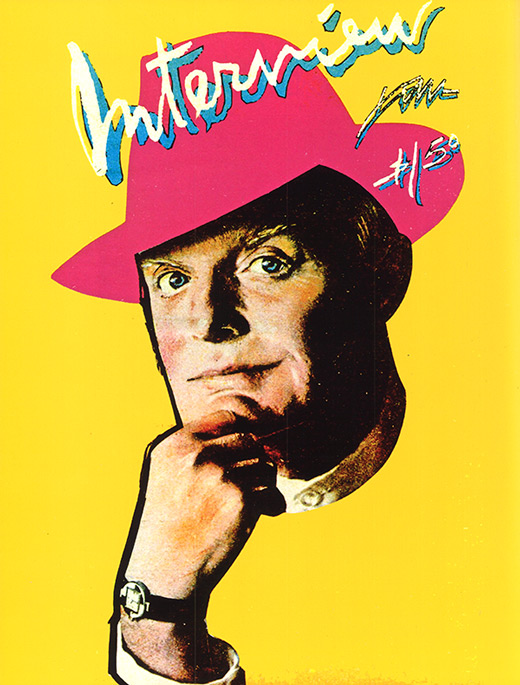

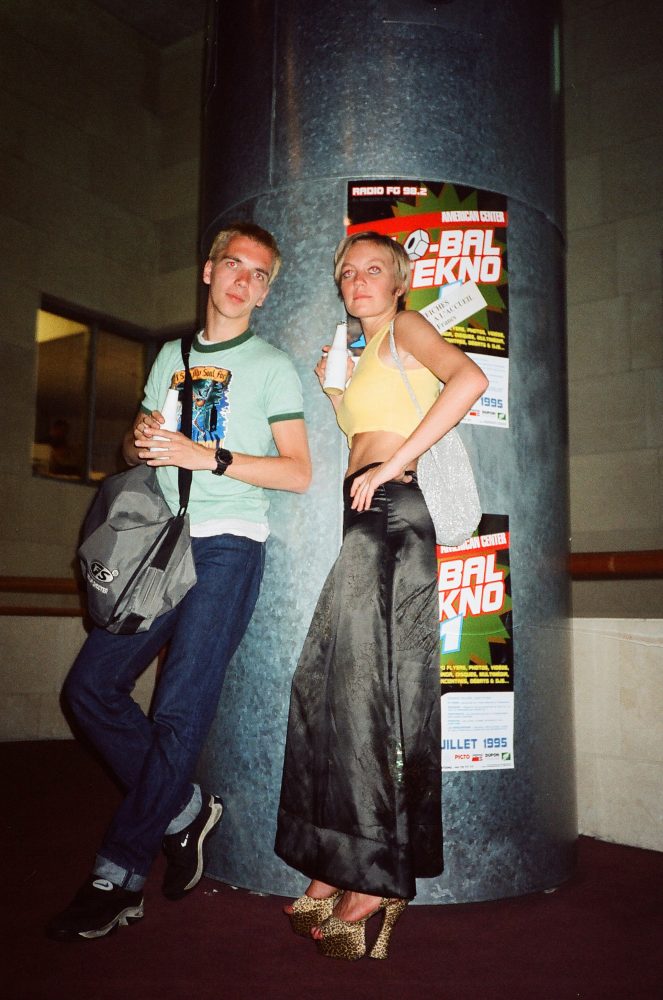

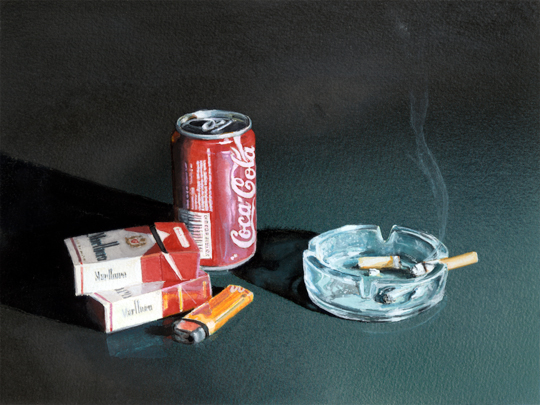

Pour en revenir aux inspirations sur ce disque, je pense à un film qui n’est pas une fiction mais un documentaire. Il s’appelle 1971, l’année où la musique a tout changé. Cette année a été très importante dans le monde de la musique, beaucoup d’albums majeurs sont sortis, comme celui de Marvin Gaye, Exile on Main St. des Rolling Stones ou encore There’s a Riot Goin’ On de Sly and the Family Stone. C’est aussi une année qui a été marquée par des conflits politiques majeurs. Les États-Unis ont connu un basculement sociétal fort avec une importante partie de la jeunesse dans les rues contre la guerre du Vietnam.

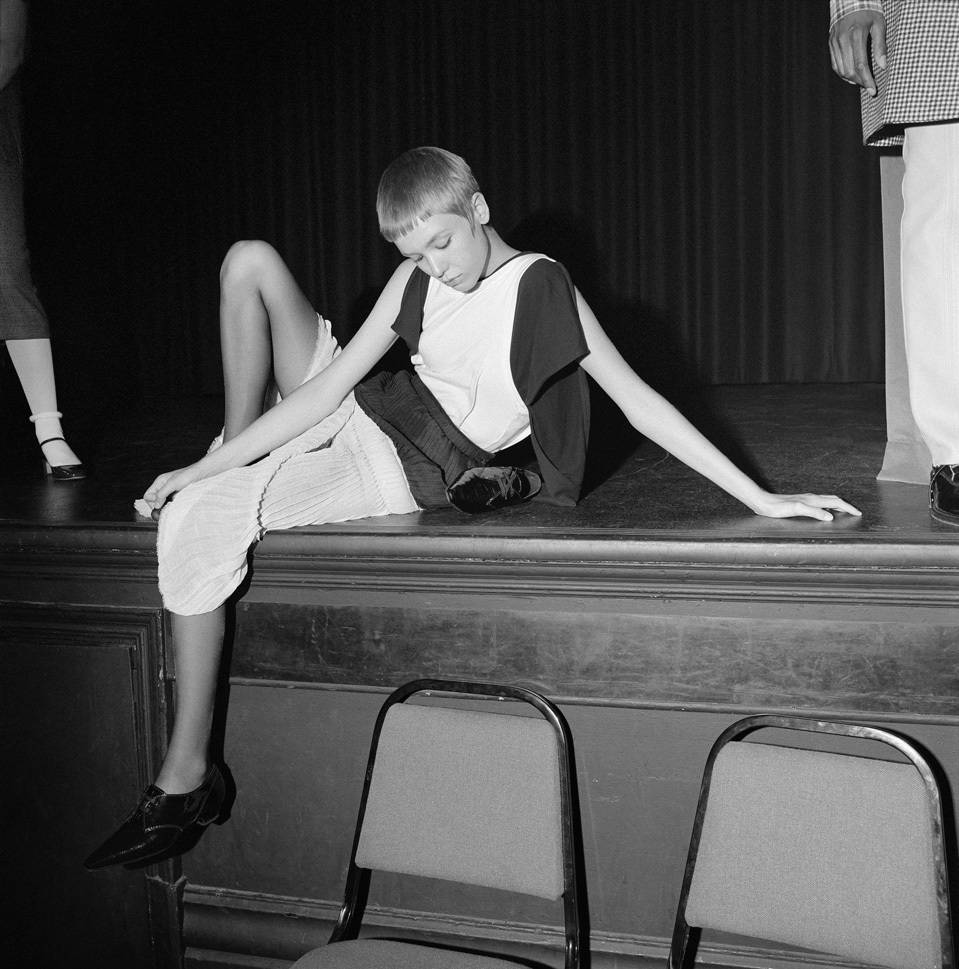

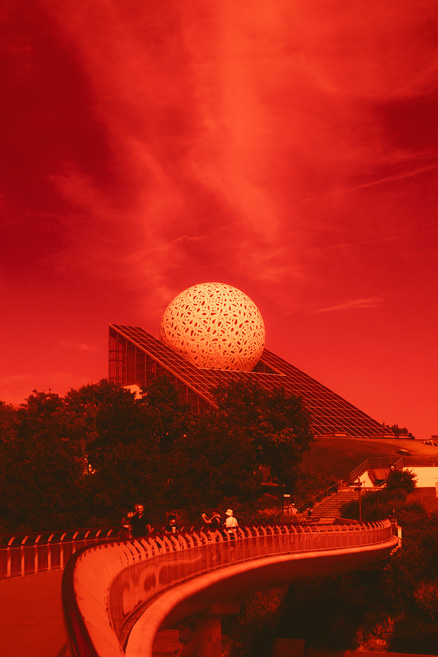

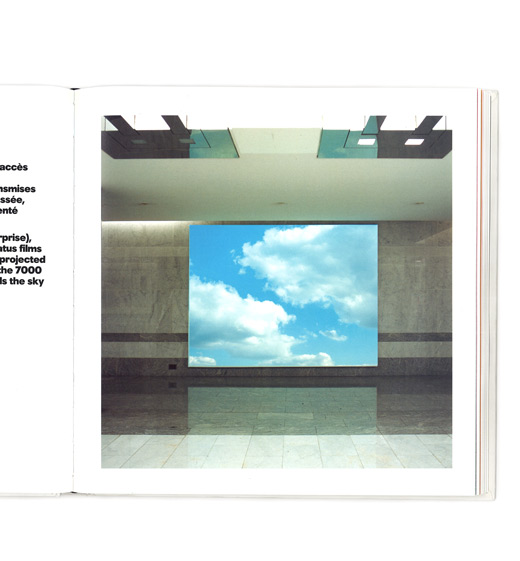

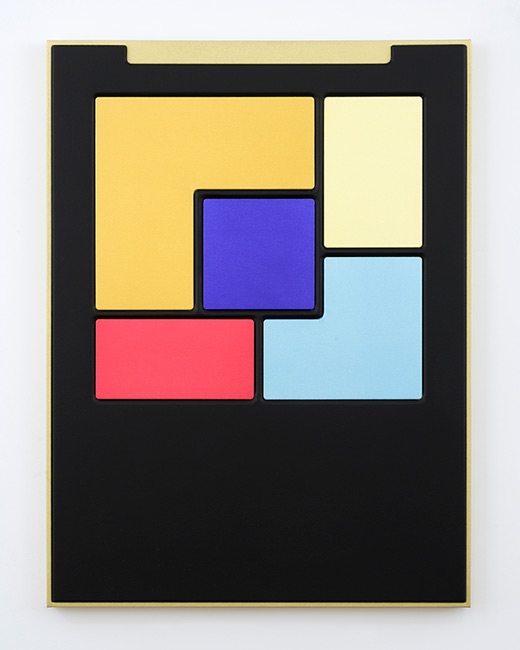

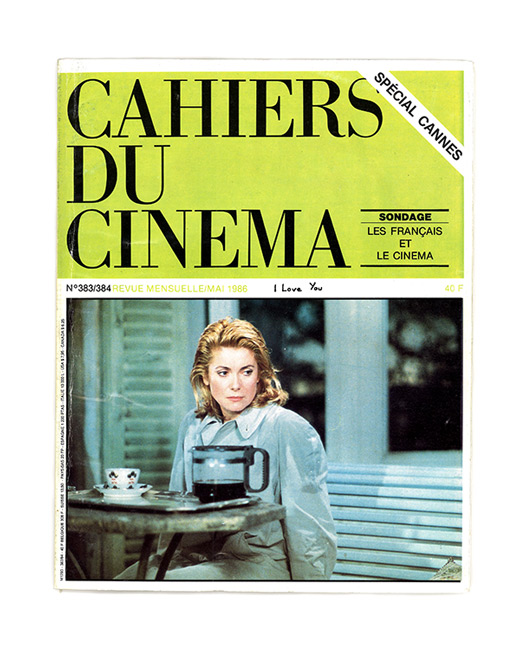

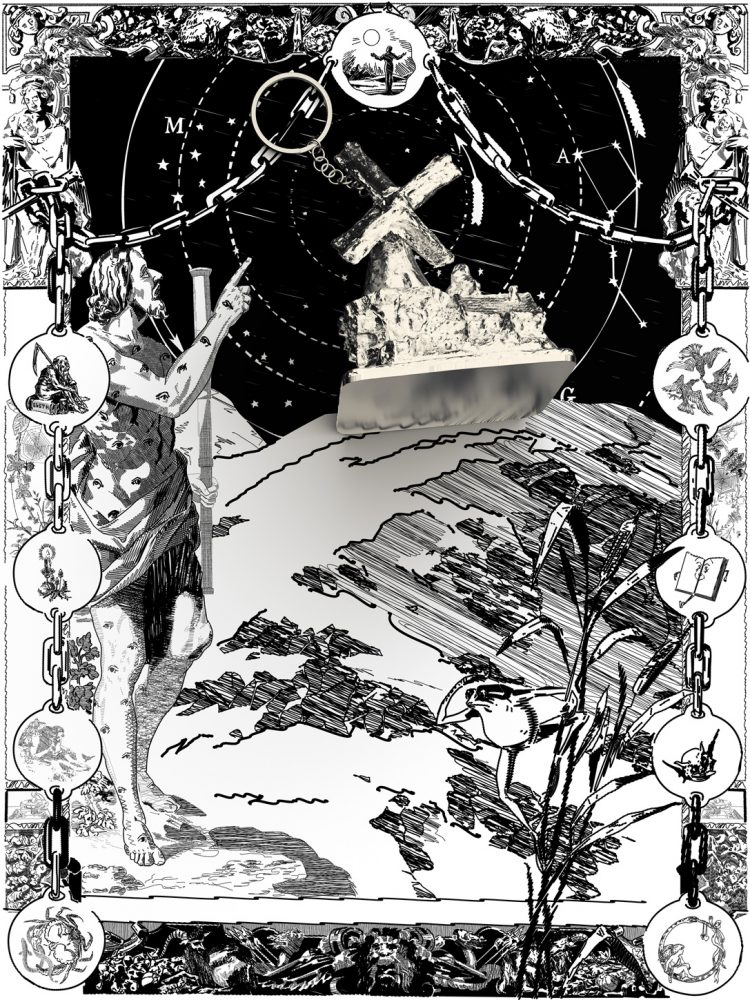

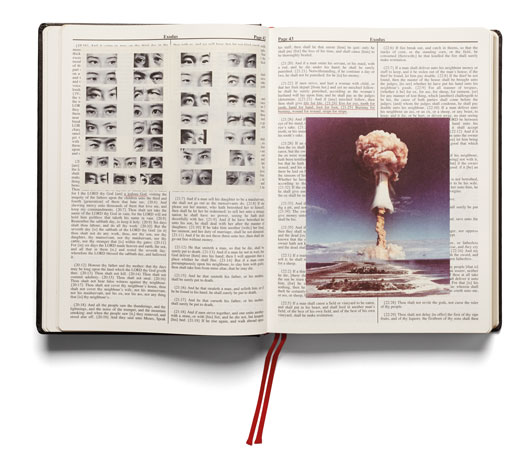

Photogramme extrait du film américain Punch-Drunk Love écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, en 2002.

La réponse des artistes à tout ça a été prodigieuse. Cette série documentaire m’a marqué car, alors que le monde est toujours à feu et à sang, j’ai réalisé que 2025 était le nouveau 1971. Voir Sly Stone, en proie à ses addictions, galérer en studio pour chercher trois accords, montre le mal-être qu’il a d’être un jeune Noir à cette époque-là. Cette détresse me touche autant que les textes de James Baldwin.

Avec ces exemples historiques, je veux surtout dire que les gens qui m’inspirent ne sont pas forcément jeunes… Je crois que l’artiste que j’ai le plus écouté dans ma vie, c’est Prince. J’aime aussi beaucoup Kate Bush, qui me faisait un peu peur quand j’étais petit. Parmi les nouveaux artistes que j’écoute dernièrement, il y a un artiste qui s’appelle Hether.

Justin Morin

Êtes-vous plus à l’aise sur scène ou en studio?

disiz

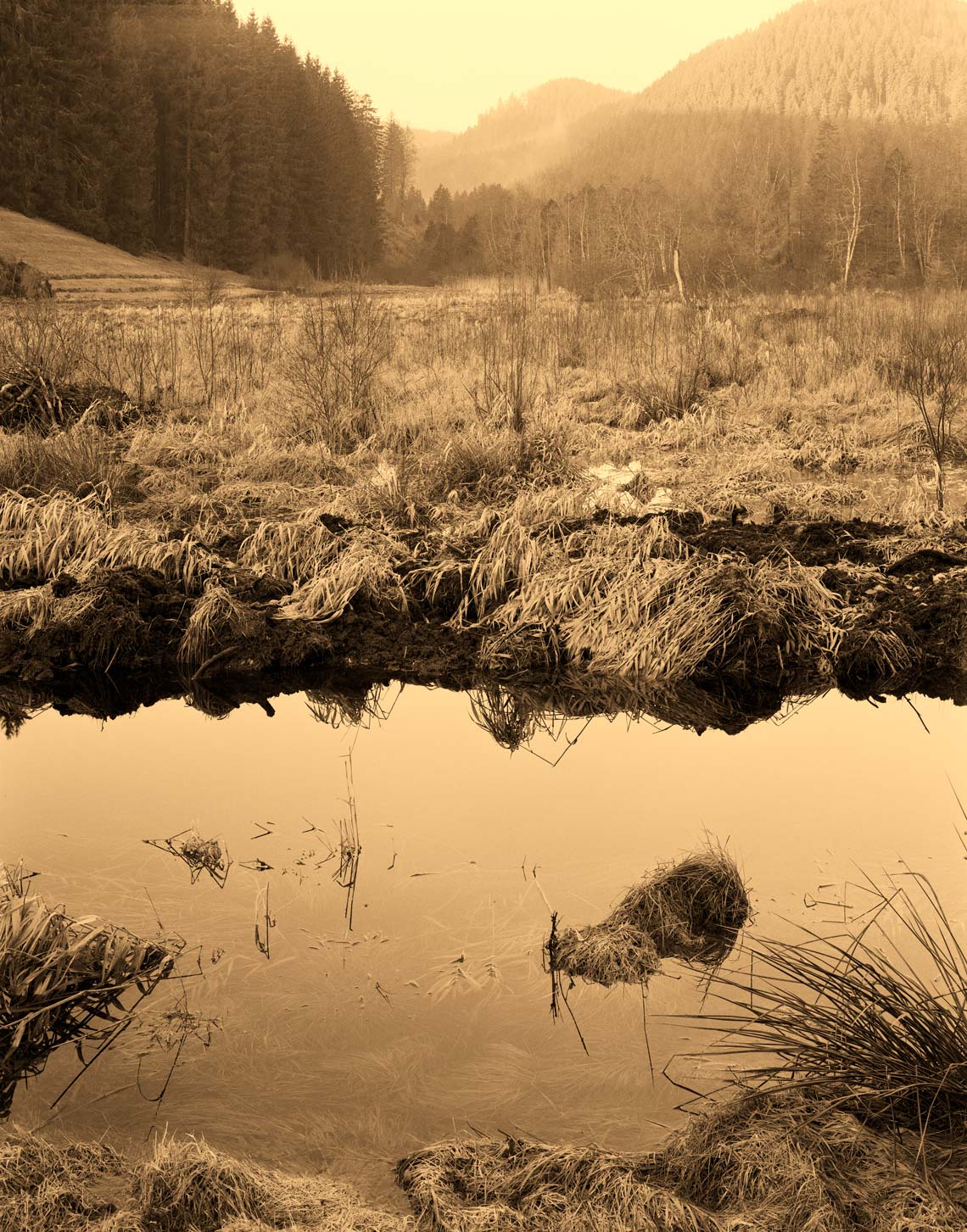

Je n’envisage pas le studio de manière classique, comme un simple endroit où l’on se rend uniquement pour enregistrer. Je fais plutôt des séminaires, je vais dans un endroit où je peux vivre, dormir, manger et créer. Je suis dans une dynamique d’atelier. Quant à la scène, pendant longtemps c’est un endroit que je n’aimais pas particulièrement. C’est mon expérience au théâtre qui m’a apporté ça. En 2013, j’ai joué Othello dans Les Amours Vulnérables de Desdémone et Othello, un texte de Manuel Piolat Soleymat et Razerka Ben Sadia-Lavant librement inspiré du texte de Shakespeare.

Je me souviens être arrivé un soir malade. J’ai été voir Razerka, qui mettait également en scène la pièce, pour lui dire que ça allait être compliqué… Elle m’a dit que ça n’était pas si grave, que ce que nous faisions s’appelait du « spectacle vivant ». J’ai compris que les choses n’avaient pas à être figées.

Aujourd’hui, je crois que j’ai trouvé ma place autant en studio que sur scène.

Justin Morin

Ce numéro de Revue a pour thématique la notion de «re-enactment», l’idée de rejouer les choses. Vous qui cherchez à ne pas vous enfermer, à éviter les recettes, est-ce un concept qui vous parle?

disiz

Oui, à partir du moment où c’est extérieur à moi. L’exemple du théâtre et d’Othello est parfait. Je préfère me dissoudre totalement dans l’œuvre d’un autre plutôt que de reprendre quelque chose que j’aurais pu faire.

Justin Morin

Est-ce pour cela que vous êtes rare au cinéma? Le rôle que vous avez interprété dans le film de long-métrage de Denis Thybaud, Dans tes rêves (2005), était assez proche de ce qu’on pouvait imaginer de vous, puisque Ixe, votre personnage, était un rappeur qui cherchait à accomplir ses rêves.

disiz

Je crois que je ne suscite pas de désirs à cet endroit-là, pour l’instant, pour les gens du cinéma en France. Pour beaucoup, je suis associé à la musique, on ne me voit pas forcément comme un acteur.

Justin Morin

Mais j’ai l’impression que les choses bougent,il y a une nouvelle génération de réalisateurs qui décloisonnent, qui regardent autant dans leur propre industrie qu’autour.

disiz

En tout cas, ce qui est certain, c’est que je suis attiré par des projets dans lesquels je pourrais aller là où on ne m’attend pas ! C’est ce qui nourrit mes envies de cinéma !

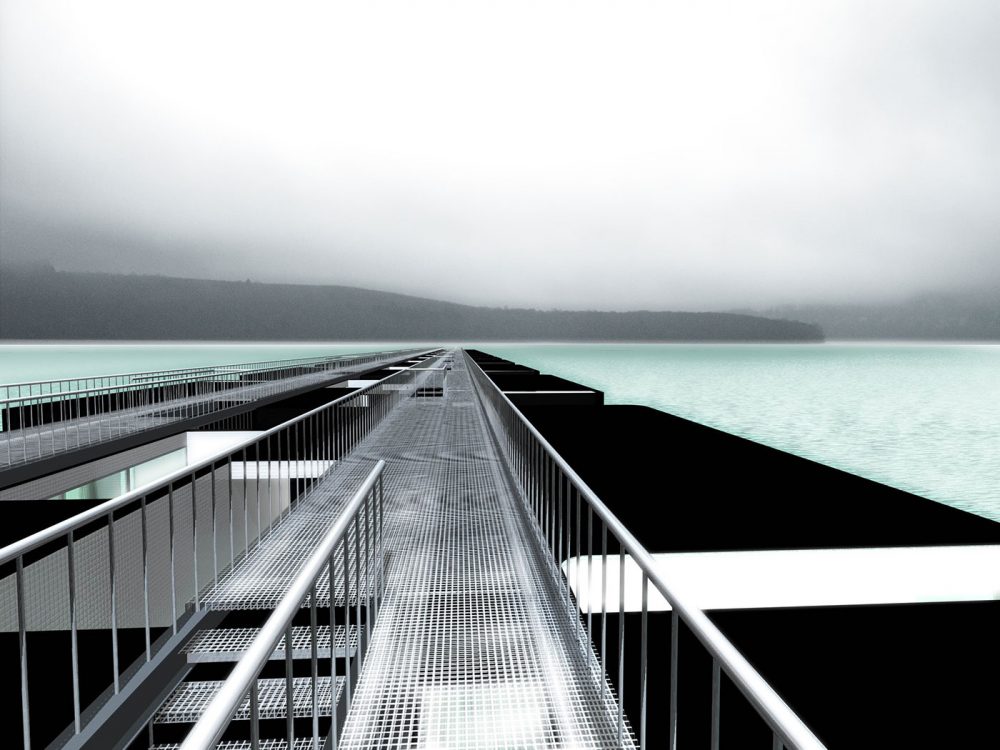

Plan de feu

Benoit Lalloz

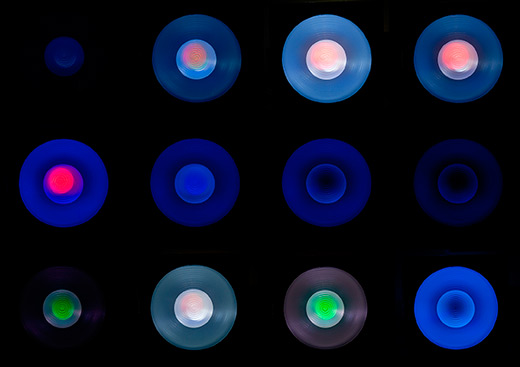

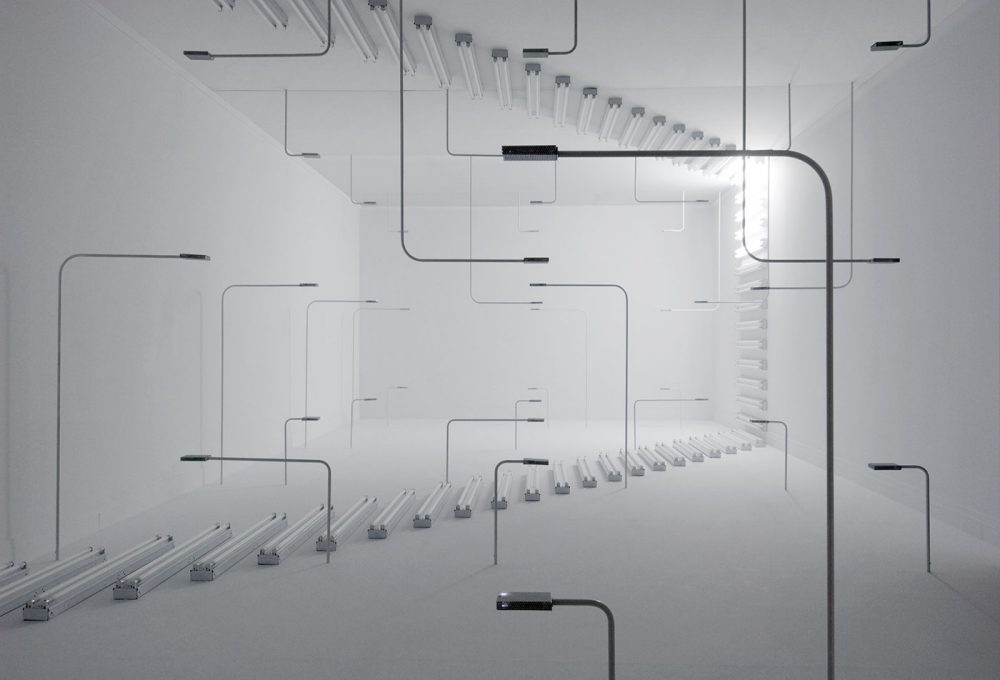

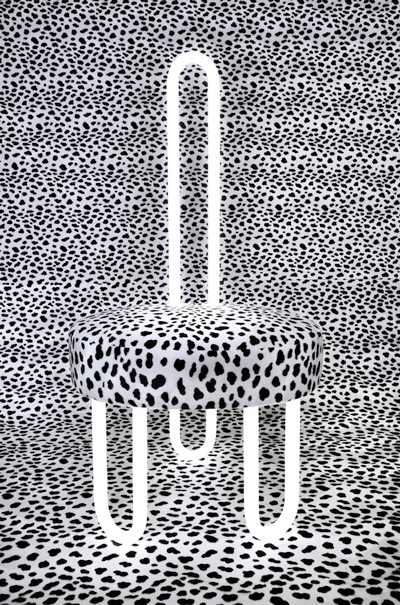

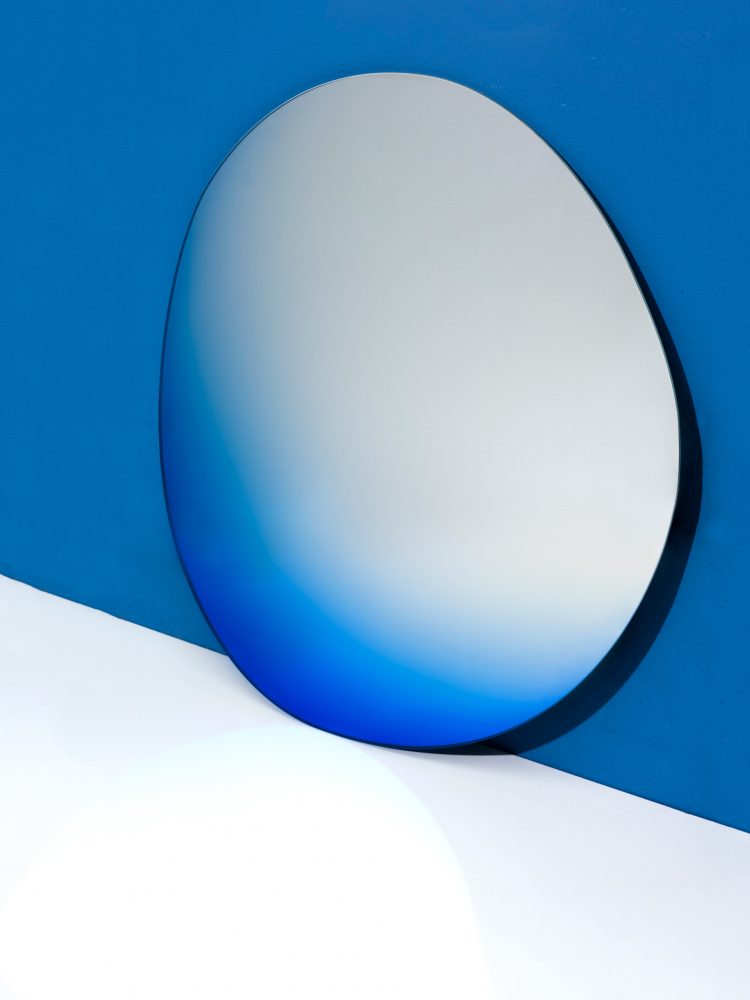

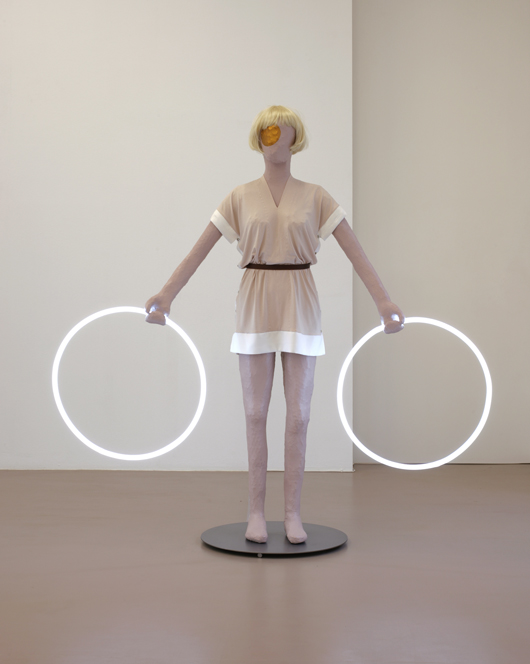

Figure discrète, Benoit Lalloz utilise la lumière pour dessiner l’espace avec une approche synesthésique où les variations de couleurs, de rythmes et d’intensité traduisent un état sensible. À la croisée du design, de l’art, de la science et de la technologie, le Français a mis au point un langage plastique identifiable, entre esthétique de la technique et douceur des effets. Il se décline au gré des projets, qu’il s’agisse de création d’objets lumineux indépendants ou de scénographie d’espaces. Cette maîtrise l’amène à collaborer aussi bien avec des marques de mode que des musées et chaque nouvelle proposition s’évertue à sublimer les paradoxes de son médium de prédilection. Immatérielle mais visible, muette mais narrative, la lumière peut tout transformer. En discussion avec Syra Schenk, Benoit Lalloz revient sur ses débuts, la valeur expérientielle de sa pratique, et l’importance du dialogue.

Syra Schenk

Vous créez aussi bien des luminaires pour différents éditeurs que des environnements lumineux pour des espaces de vente, ce qui montre bien votre capacité à œuvrer à différentes échelles. Comment en êtes-vous arrivé là? Quel est votre parcours?

Benoit Lalloz

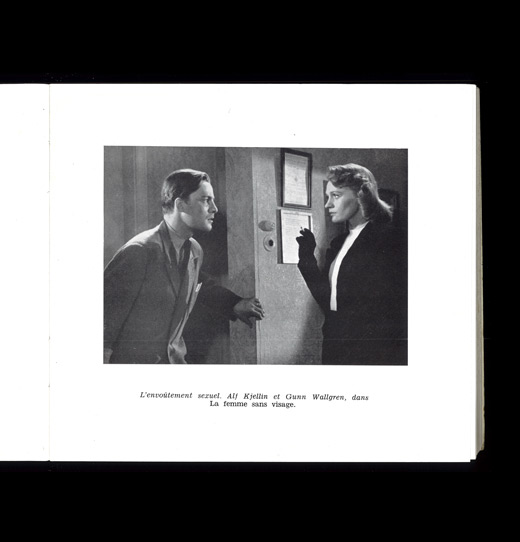

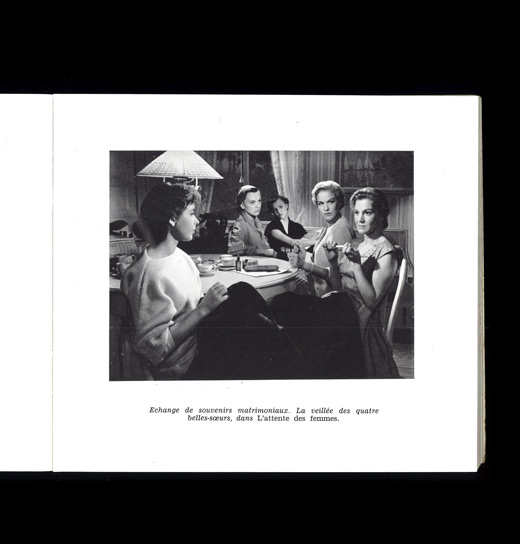

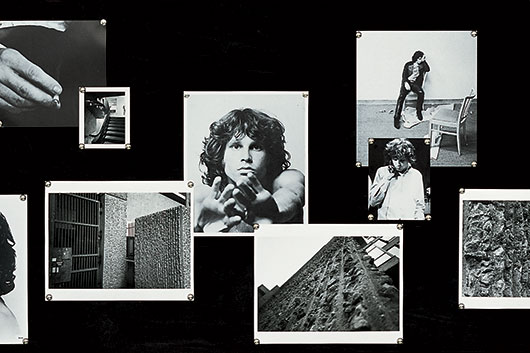

Je n’ai vraiment pas aimé l’école mais j’ai eu la chance de rencontrer pendant ma scolarité un ancien collaborateur d’Henri Langlois qui, à travers les clubs qu’il avait créés, m’a fait découvrir la diversité du cinéma et de la photographie. Je me suis intéressé au côté technique de ces disciplines, mais aussi au cérémonial qui les entoure. À quinze ans, j’ai découvert les Marionnettes de Salzbourg, une compagnie autrichienne historique, et je me suis dit que c’était ça que je voulais faire ! J’ai donc commencé à construire des marionnettes, à réparer des automates anciens, ce qui m’a amené à entrer dans une filière spécialisée, à la fois en horlogerie et théâtre de marionnettes. Pendant dix ans, j’ai travaillé dans des compagnies de marionnettes en France.

Syra Schenk

C’est durant cette décennie que vous avez commencé à aborder la mise en scène et la lumière?

Benoit Lalloz

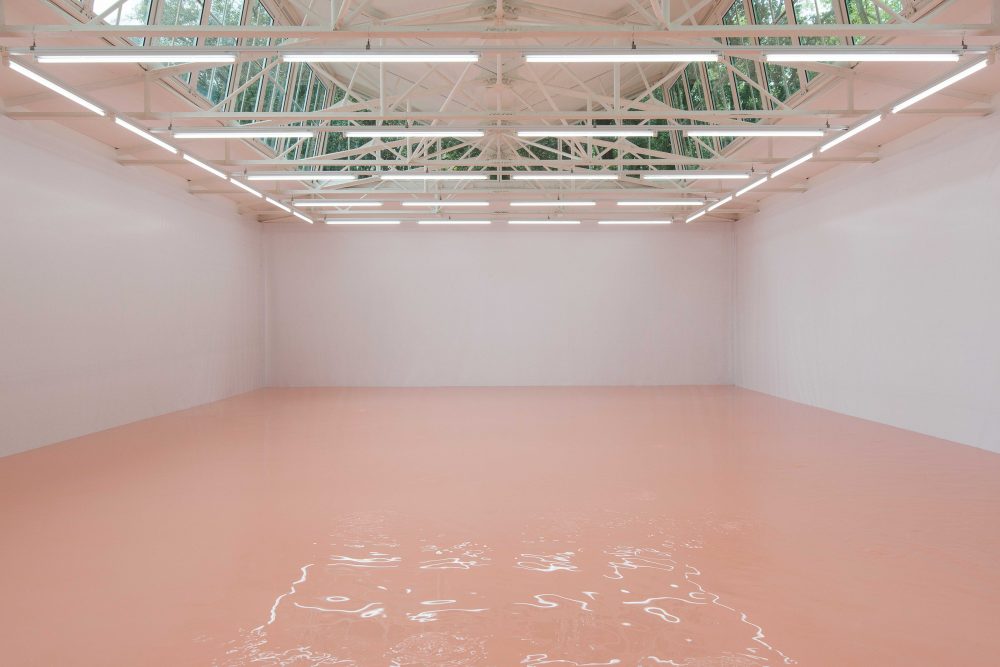

Je ne faisais pas de mise en scène mais j’ai effectivement commencé à travailler la lumière. Par la suite, dans les années 1990, j’ai eu plusieurs aventures professionnelles, j’ai notamment monté ma propre société avec deux associés, un architecte et un chef décorateur de cinéma. Un peu plus tard, suite à la publication d’un papier que j’avais écrit sur la lumière pour la revue Art et Décoration, j’ai été contacté par la RATP et ai dessiné un certain nombre de luminaires pour le réseau. C’est à cette période que j’ai rencontré l’artiste Dominique Gonzalez-Foerster, à qui l’on avait demandé de travailler sur un projet autour du cinéma pour la station Bonne Nouvelle, à l’occasion du centenaire du métro. Nous avons collaboré pendant une douzaine d’années ensemble.

Syra Schenk

Vous avez notamment réalisé les boutiques Balenciaga lorsque Nicolas Ghesquière était à la direction artistique.

Benoit Lalloz

Exactement. À l’époque, j’étais associé avec Dominique Gonzalez-Foerster et nousavons dessiné toutes ces boutiques. Outre la lumière, j’ai fait du mobilier, de la création de moquette, beaucoup de choses différentes. Cette aventure Balenciaga a été une charge énorme –cela représentait 120 boutiques dans le monde en 12 ans, des défilés, des showrooms… Avec Dominique, il y a eu à la fois cette expérience sur les boutiques, et un certain nombre de collaborations sur des créations d’œuvres, pour des musées en France et à l’étranger. Ensuite, j’ai voulu laisser tomber un peu le design objet et me concentrer plutôt sur la lumière. J’ai compris à la fin de la collaboration avec Balenciaga que j’avais un style, que des gens connaissaient mon travail. Quand j’ai rencontré la direction artistique d’Acne Studios, je suis venu avec mon book, mais ils avaient plus de photos de mon travail que moi ! Aujourd’hui, je travaille avec quatre collaborateurs sur des projets de différente nature.

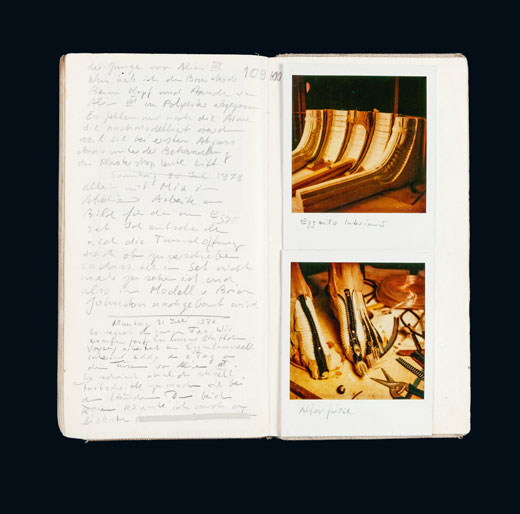

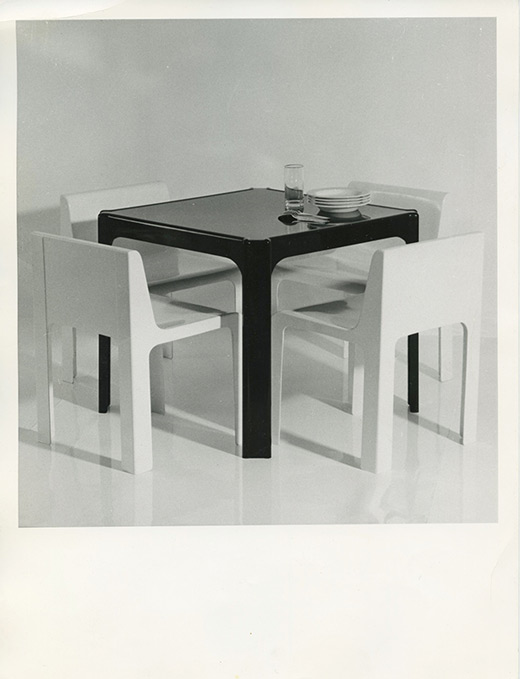

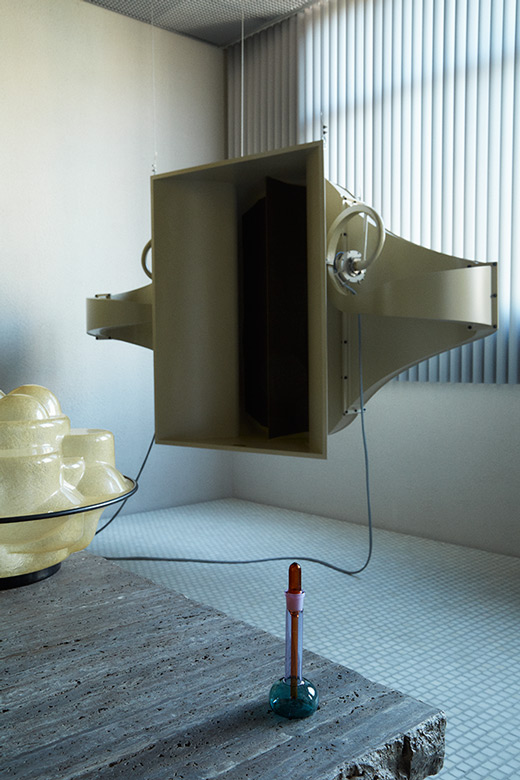

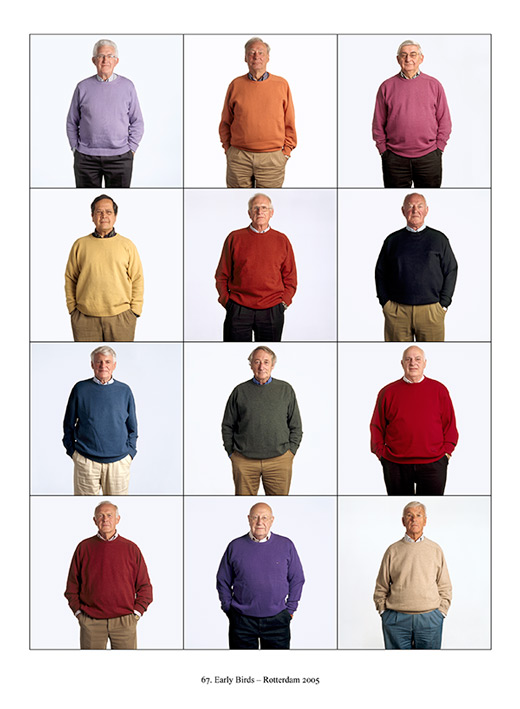

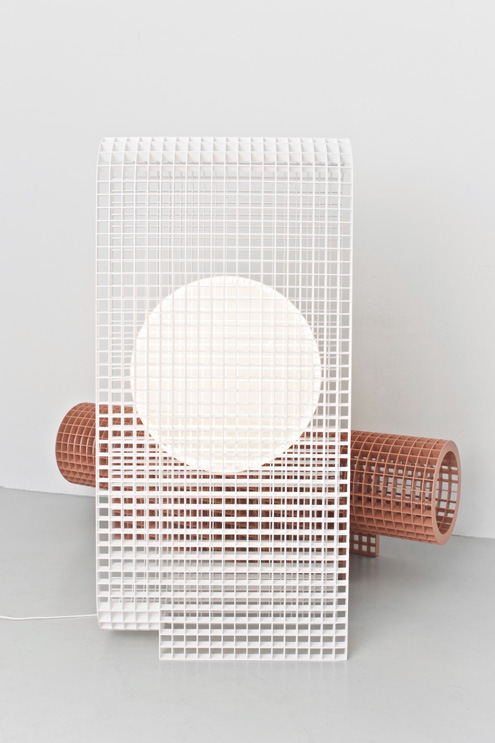

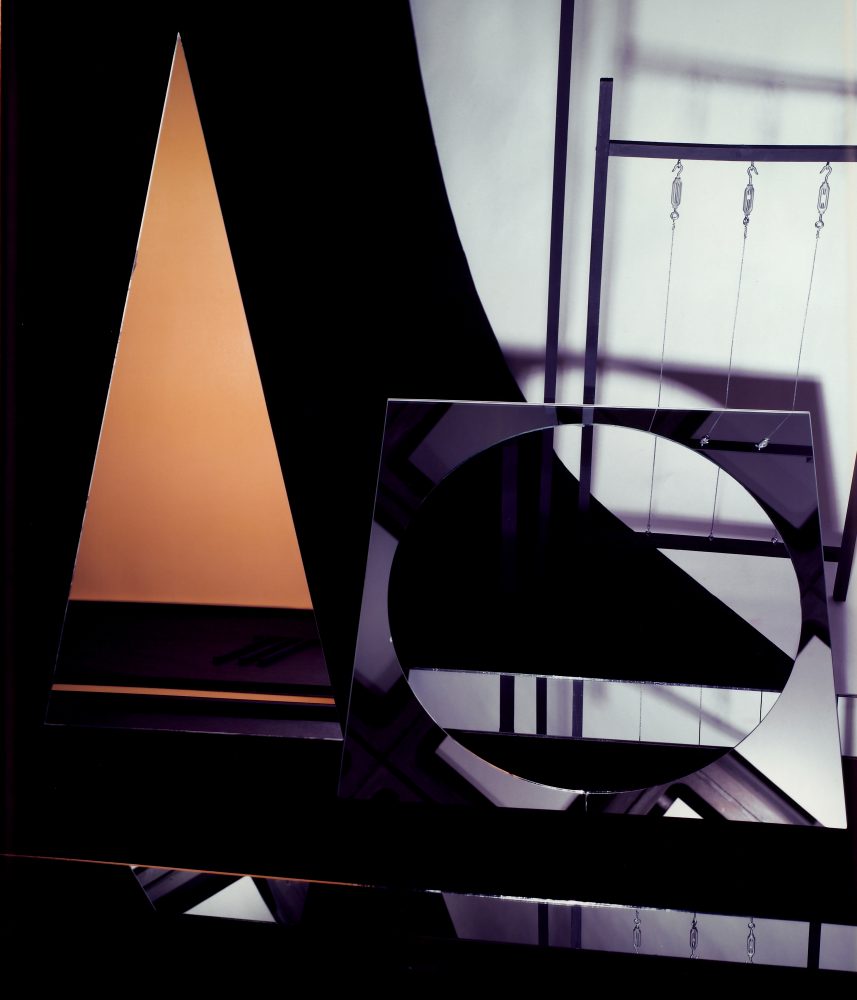

Benoit Lalloz, Collection de luminaires pour le siège social d’Acne Studios à Floragatan, Stockholm. © Studio Benoit Lalloz

Syra Schenk

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la première boutique Balenciaga que vous avez mise en place, celle de l’avenue George V.

Benoit Lalloz

Dominique Gonzalez-Foerster avait un concept de paysage un peu désertique, avec une lumière climatique. C’est une lumière dont la température de couleur et l’intensité vont changer, simultanément, dans différents espaces du magasin. Cette composition est possible grâce à une programmation. Nous avions un plafond complètement recouvert de tubes fluorescents, un chaud, un froid, chacun piloté individuellement, ainsi qu’un diffuseur juste en dessous. L’ensemble était programmé en temps réel. On faisait se déplacer les rayons de soleil – c’est à dire une zone qui était plus chaude, plus éclairée qui se déplaçait dans l’espace – ou alors on faisait passer un nuage – le visiteur avait vraiment le sentiment que la lumière baissait, alors qu’en fait on baissait l’intensité.

Syra Schenk

Fort de toutes ces expériences avec ces maisons de mode, ces architectes, ces artistes, qu’est-ce qui motive vos choix aujourd’hui?

Benoit Lalloz

En ce moment, nous travaillons pour la maison Testoni, un chausseur italien qui réalise de très beaux souliers en cuir. Moi qui porte des baskets, ça n’est pas forcément un produit qui m’attire. Mais la rencontre avec l’architecte en charge du projet a été très stimulante. Aujourd’hui, je crois que ce sont les rencontres humaines qui me poussent à accepter un projet au détriment d’un autre.

Syra Schenk

Vous travaillez également en ce moment avec un éditeur italien. J’imagine que les temporalités sont différentes.

Benoit Lalloz

Tout à fait. Avec ce partenaire,il y a une vraie complicité, une relation personnelle qui va permettre un développement. De la même manière qu’avec Arquitectura-G – une équipe de jeunes architectes basés à Barcelone – avec qui nous avons travaillé pour Acne Studios, nous avons eu des discussions pour des projets complètement différents. Ceux-ci n’ont pas abouti mais ça n’est pas grave car là j’ai affaire à des gens qui sont vraiment très enrichissants, très exigeants. Il y a de vrais échanges. C’est très constructif.

Syra Schenk

Et puis la conception d’un espace est un projet qui demande un dialogue. La conception de l’espace ne prévaut pas sur la lumière, au contraire. Pour quelqu’un qui ne connaîtrait pas du tout votre travail, si vous deviez sélectionner parmi toutes les choses que vous avez faites, aussi bien de l’aménagement d’intérieur que du luminaire, quel projet voudriez-vous mettre en avant?

Benoit Lalloz

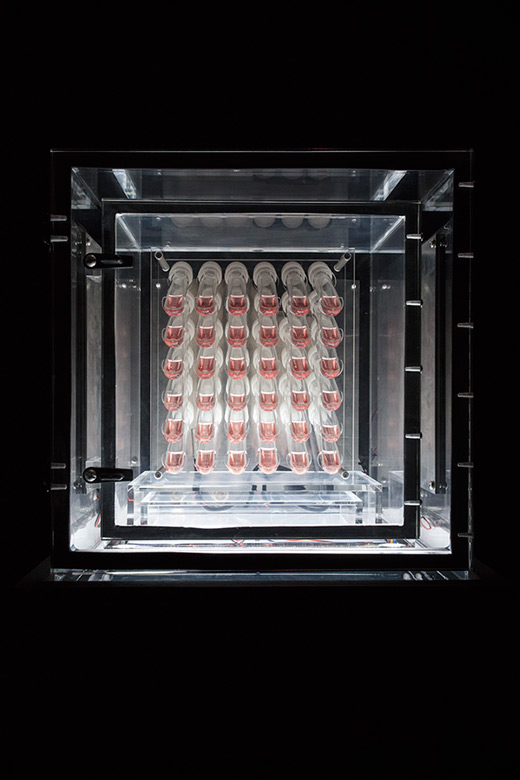

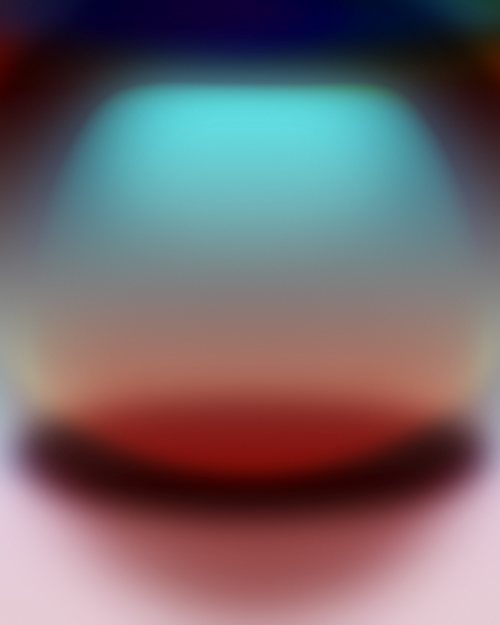

Aujourd’hui, je dirais la lampe rose que nous avons dessinée pour le siège d’Acne Studios, rue Floragatan à Stockholm. Il y avait le désir de travailler avec le verre, qui n’est pas une matière habituelle pour moi qui ai l’habitude de l’aluminium. La Pink Lamp représente le concentré de beaucoup de choses.

Je reviens en arrière pour évoquer à nouveau la collaboration avec la RATP.

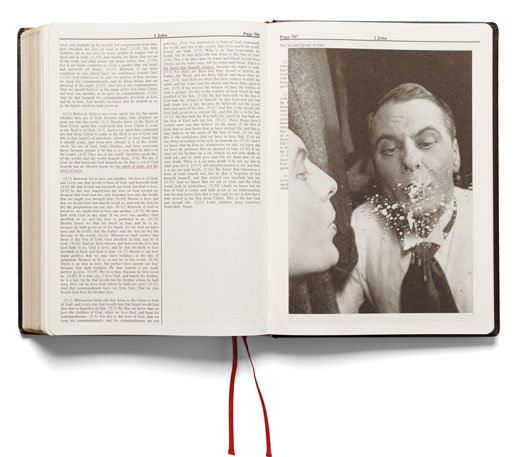

Benoit Lalloz, planets, maquettes et recherches. © studio Benoit Lalloz

Benoit Lalloz, Little City. © studio Benoit Lalloz

J’avais faitune étude sur la qualité de la lumière blanche pour un projet qui n’a pas abouti. Le réseau du métro est emprunté quotidiennement par des usagers qui ont tout type de couleur de peau. La lumière blanche doit comporter toutes les couleurs qui permettent de montrer – à égalité – chaque caractéristique de chaque peau. Ce n’est pas le cas actuellement. Vous avez des peaux qui ont un déficit de rendu.

Les visages de ces gens ne sont pas valorisés dans le métro. Ne pas être valorisé, ça ne veut pas forcément dire qu’ils ne sont pas embellis, cela veut dire qu’ils sont discriminés. À morphologie similaire, certains traits vont être plus creusés selon la carnation de la peau. J’avais mené tout une réflexion pour appréhender le moyen d’amener une lumière égale dans les réseaux, de sorte que chaque usager soit perçu de manière plus juste. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il fallait une lumière légèrement rosée.

Des années plus tard, j’ai donc appliqué les leçons de ce travail à cette lampe pour Acne Studios. Le rose est aussi la couleur signature de la marque, un détail qui renforce la pertinence de cette couleur. La lampe est constituée d’un premier diffuseur central, formant un petit soleil en verre, complété par une verrine. On distingue la seconde verrine en semi-transparence à travers la première épaisseur, donc il y a des jeux de profondeur de champ. Je recherchais vraiment cette subtilité visuelle. Il y a l’objet, son dessin, et puis dans un second temps, il y a la perception que vous allez avoir de la lumière diffusée. Je pense que c’est peut-être ce que je sais le mieux faire.

Syra Schenk

C’est intéressant que vous parliez de la lumière diffusée et de la perception que l’on en a. Avant même de savoir que vous aviez travaillé sur les boutiques Acne, je trouvais que lorsque l’on entrait dans ces espaces, on avait vraiment l’impression d’être enveloppé dans quelque chose, presque un cocon. Comme si la lumière englobait tout.

Benoit Lalloz

Merci de la remarque, parce que c’est exactement ça. L’idée de la lumière d’Acne Studios, c’est vraiment que le visiteur distingue toutes les matières, toutes les couleurs différentes le plus précisément possible, sans aucun éblouissement, à aucun moment, et que la lumière soit égale partout. C’est-à-dire qu’un vêtement qui est sur un portant soit mis dans un rapport d’égalité avec une paire de chaussures qui est cinq mètres plus loin. Ils ont la même quantité et qualité de lumière. Il n’y pas de focus sur un produit spécifique. Cette lumière égale permet au visiteur de se sentir détendu, il n’est pas sous pression et pas sous influence dans ce qu’il va percevoir dans l’espace.

Syra Schenk

Dans vos luminaires coexistent un côté très industriel, assez froid, métallique et une grande douceur, comme sur la Pink Lamp que vous venez de citer. Réfléchissez-vous à la sensualité des objets que vous produisez?

Benoit Lalloz

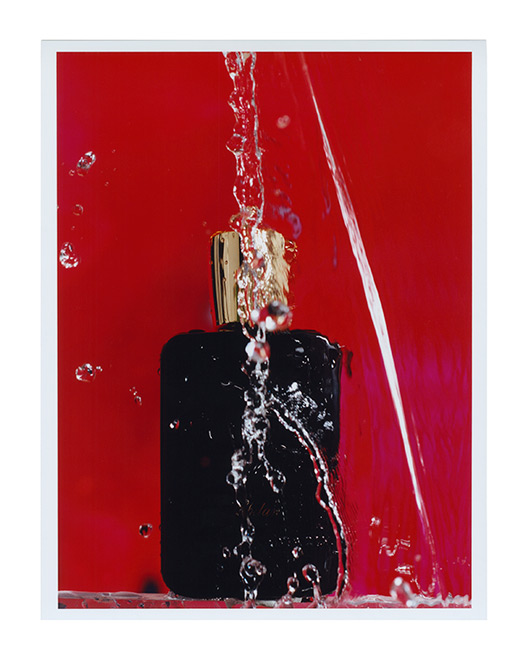

Complètement, c’est fondamental. Prochainement, nous allons ressortir dans une nouvelle couleur une lampe que nous avons réalisée pour Byredo. Elle a été créée il y a quatre-cinq ans et déjà cette question de sensualité était très présente. La surface d’un matériau, ses reflets, ce qui émane d’elle, c’est très important. Quand je parle des matières et des finitions, c’est parce que je sais que la lumière va venir se réfléchir sur le support qui la diffuse, et qu’en fonction de la position de l’œil de l’observateur, la perception sera différente.

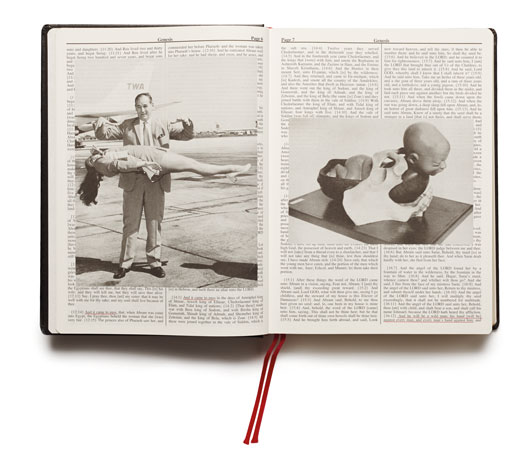

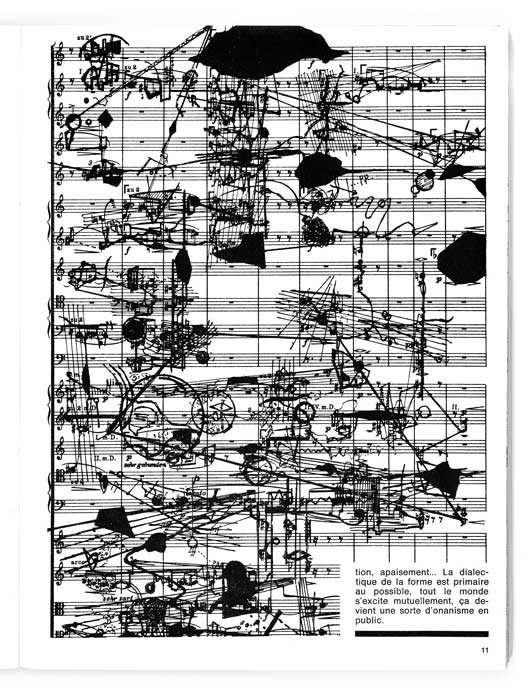

Benoit Lalloz, Pink Lamp. © studio Benoit Lalloz

Un luminaire, c’est un dessin formel, mais en plus l’objet lui-même va produire des effets secondaires dans l’espace en fonction des différents points de vue du client.

Syra Schenk

Y a-t-il des artistes, dans le champ de la lumière ou dans d’autres domaines, qui vous inspirent?

Benoit Lalloz

J’aurai adoré être Dan Flavin. Je trouve qu’il y a une sincérité dans sa création qui est incroyable. C’est un fantastique travail sur la perception. Dan Flavin m’a permis de comprendre comment la perception de la couleur affecte un environnement. Ce qui est fabuleux dans son travail, c’est qu’il joue avec la perception visuelle et la reconstruction par le cerveau de l’image.

Syra Schenk

Est-ce qu’aujourd’hui, il existe des avancées techniques autour de la lumière en termes de production? Est-ce qu’on innove alors sur le plan technique?

Benoit Lalloz

Je pense que l’innovation est dans les optiques, notamment sur le plan des LED.

Le luminaire doré que vous apercevez devant vous est un des tout premiers luminaires à LED que j’ai dessiné pour Balenciaga, en 2006-2007. À l’époque, j’ai dû dessiner un radiateur parce que les LED chauffaient, il fallait vraiment dissiper la chaleur. Mais je n’ai pas cherché à camoufler le radiateur, au contraire, il s’est intégré à mon vocabulaire esthétique. Aujourd’hui les LED ne chauffent plus autant.

Au-delà des innovations techniques, le vrai changement se situe dans la gestion des changements climatiques qui ont de réelles répercussions sur la lumière. Aux États-Unis nous avons des contraintes de watt au mètre carré, que nous n’avons pas en Europe, en Chine, ou au Japon. Cela a des conséquences immédiates sur l’esthétique générale, à l’échelle d’une boutique mais aussi d’une ville. On peut prendre l’exemple de Los Angeles qui éclaire désormais ses rues aux LED : tout son paysage nocturne en a été bouleversé. Il y a une incidence très importante de la qualité de la lumière liée à la consommation et à l’évolution des économies d’énergie.

Il y a aussi un vrai sujet de l’éducation du cerveau à la lumière blanche. Si vous percevez des choses quand vous entrez dans les espaces, comme les boutiques Acne Studios, c’est parce que vous avez appris à regarder les choses. Et d’autres n’ont pas appris et ne percevront pas les choses de la même manière.

Syra Schenk

La lumière c’est fondamental, elle peut changer une atmosphère, une humeur.

Benoit Lalloz

Oui tout le monde dit ça, mais il y a des gens qui font n’importe quoi, qui s’en moquent complètement. Il y a des endroits – et notamment des magasins – où c’est invraisemblable. Et ce n’est même pas une question de budget. C’est juste que les gens ne savent pas ce qu’ils font.

Syra Schenk

Luna Luna, le musée en plein air qui avait ouvert en 1987 à Hambourg et qui prenait la forme d’un parc d’attractions, avec des œuvres d’artistes comme Basquiat, Lichtenstein ou Hockney, a récemment été réactivé à New York. J’ai cru comprendre qu’à l’occasion de cette nouvelle version, vous aviez ébauché pour eux un projet qui n’a pas pu se faire.

Benoit Lalloz

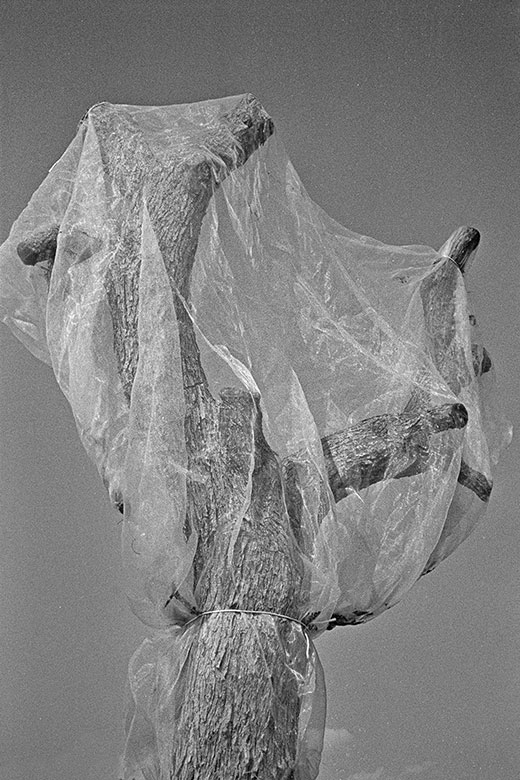

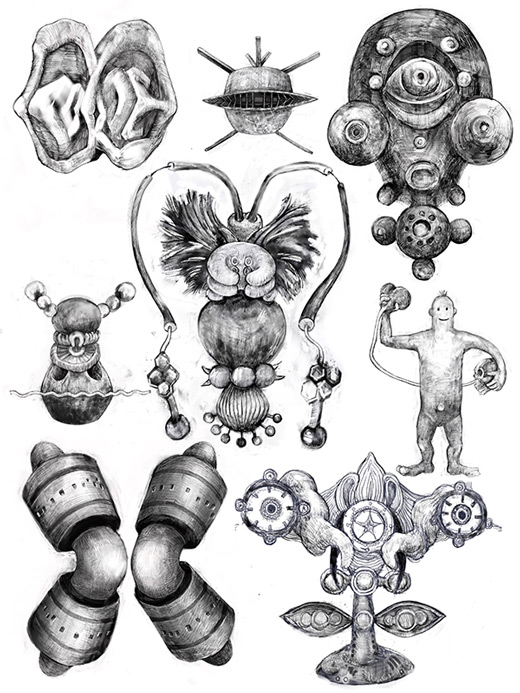

J’avais imaginé toute une histoire autour de cet ensemble d’œuvres resté enfermées pendant toutes ces années… J’avais proposé des petites bêtes, des créatures lumineuses, qui seraient nées dans ces containers… Mes interlocuteurs ont été très emballés mais les plannings ont été compressés et donc ça n’a pas pu se faire. C’est un grand regret.

Syra Schenk

Vous avez abordé de nombreux champs grâce à la lumière. Y a-t-il un projet inédit qui vous fait rêver?

Benoit Lalloz

J’adorerais avoir le temps de chercher la lumière idéale pour le tableau Guernica de Picasso, au Prado. Tout le monde veut voir les chefs-d’œuvre exposés dans les musées, mais la lumière qui est censée les valoriser est subjective – dans la mesure où elle a été choisie – mais pas forcément réfléchie. Je suis sûr qu’avec une lumière retravaillée, l’expérience serait totalement différente!

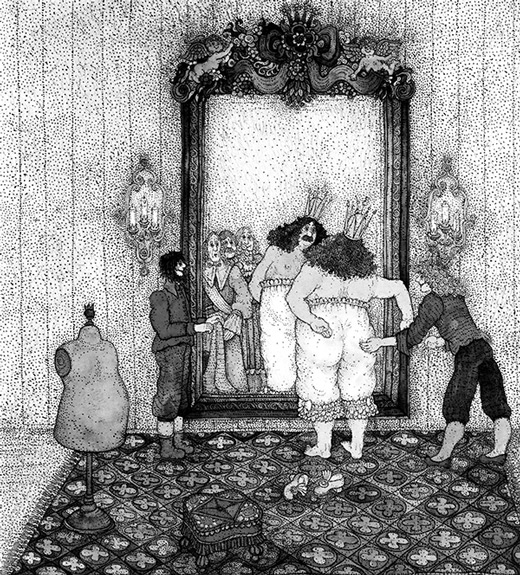

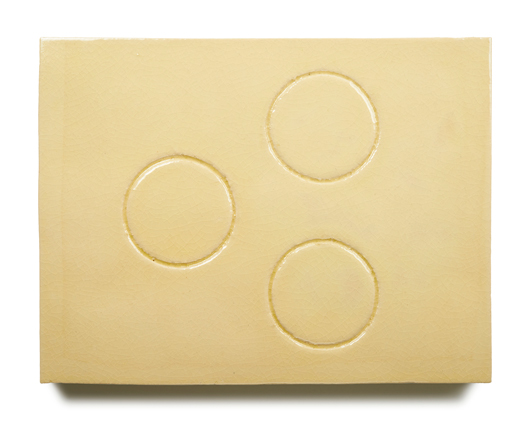

Nicole Wermers, Moodboard #7, 2017. Terrazzo coulé dans une table à langer. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.

À quoi sert le défilé

de mode aujourd’hui ?

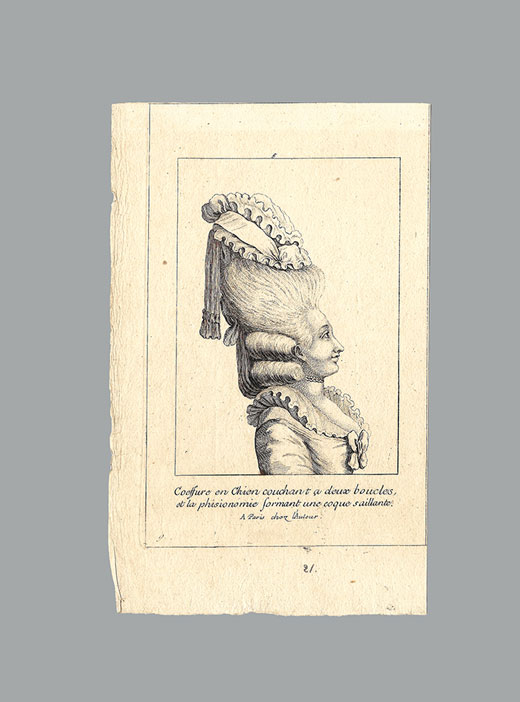

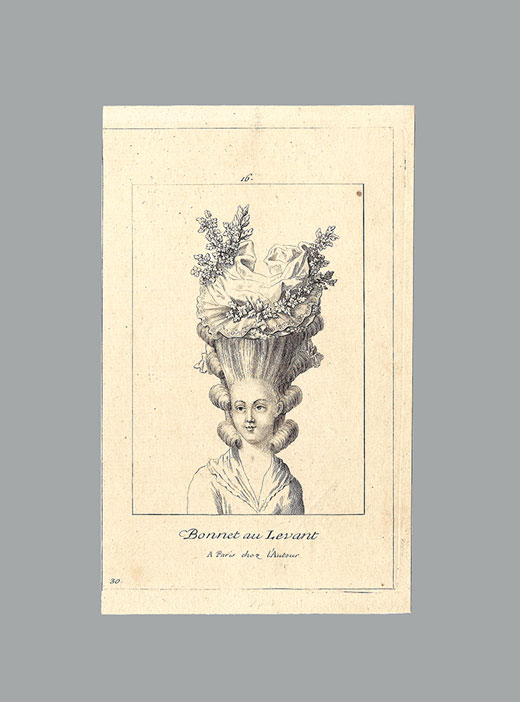

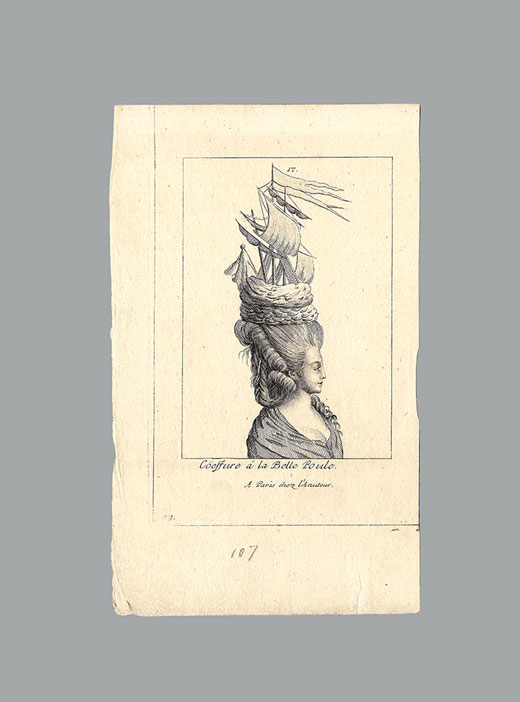

Syra Schenk

Historiquement, la mode a toujours connu des courants, et ses « influenceurs ». Catherine de Médicis a imposé la mode d’un front très dégagé dû à son alopécie, Madame de Pompadour a popularisé la robe à la française, Marie-Antoinette est tout simplement considérée à l’origine des maisons de mode, Joséphine de Beauharnais fait adopter des robes diaphanes et une taille sous le buste. Sarah Bernhardt quant à elle peut être considérée la première influenceuse payée de l’histoire. Les nouveaux médias du XIXème et XXème siècle ont radicalement changé les courants de mode – courtisanes, actrices de théâtre puis de cinéma, chanteuses, puis l’ère Instagram ont graduellement accéléré la démocratisation de visions très différentes de la mode. Contrairement à tout ce qui a précédé, la mode n’était plus réservée aux privilégiés, mais était distillée dans le prêt-à-porter puis dans les marques de fast fashion.

Mais nous, pourquoi regardons-nous les défilés, saison après saison ? Qu’en attendons-nous dans les faits ? Il n’y a plus de mouvements radicaux d’une saison à l’autre, comme on a pu en voir au cours du XXème siècle, il n’y a plus une seule mode.

Et malgré cela, quatre fois par ans, toute l’attention se tourne vers les capitales de la mode, mais particulièrement Paris, quasi religieusement. Au cours du XXème siècle, les marques de mode ont évoluées vers des marques de style de vie – les podiums servent plus à vendre des produits secondaires que de la couture. Le cycle de la mode aujourd’hui vend une fragrance, un accessoire, un univers : la mode est devenue une industrie à larges rouages et lourdes implications financières. Combien de maisons créent réellement encore des collections à destination de leurs clients et clientes réels et cherchent à proposer une offre différenciante ? Combien de clients consomment réellement encore la mode pour sa créativité ? Qu’est-ce qui nous pousse alors à néanmoins suivre les défilés ?

On cherche à être transporté. On cherche une histoire, une narration, un voyage.

Pour adhérer à un style de vie, on se laisse emporter par l’histoire. Alors lorsqu’on scrute ce qui est proposé sur les podiums, on cherche le narratif, la femme présentée et représentée. Est-ce qu’on s’identifie à elle, est-ce qu’elle nous inspire, est-ce que nous sommes emportés dans son sillage ?

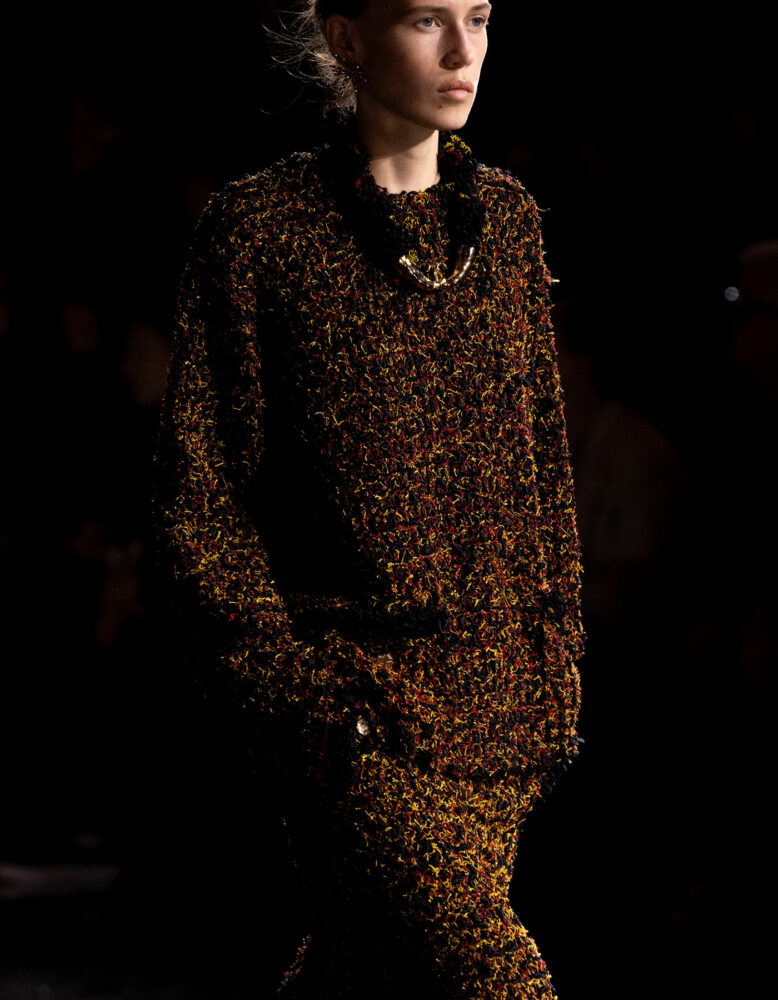

Sans aucun doute la saison Printemps Été 2026 aura été une des plus scrutées. Les chaises musicales dans les grandes maisons ont été sources de jugements et d’opinions bien avant l’heure.

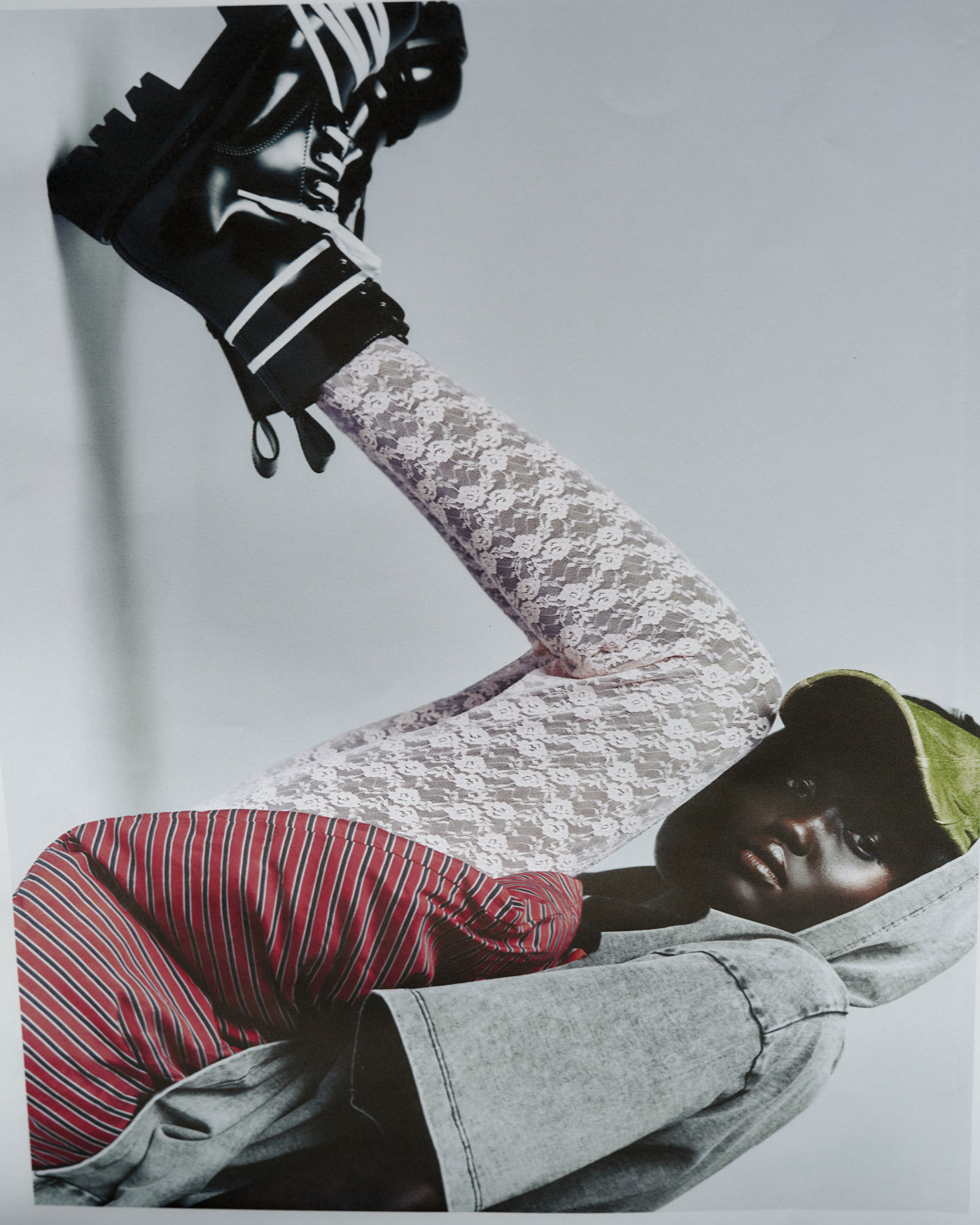

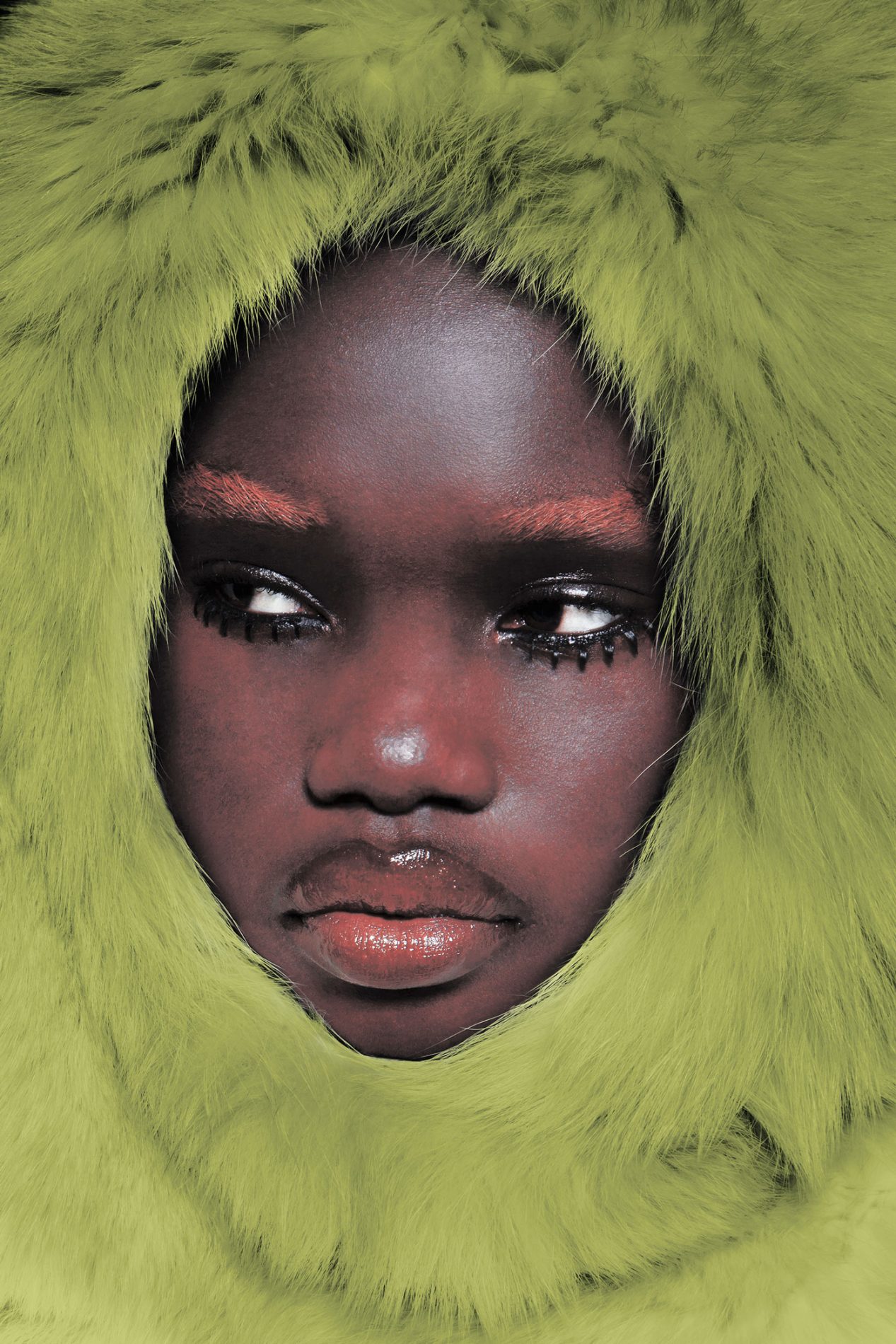

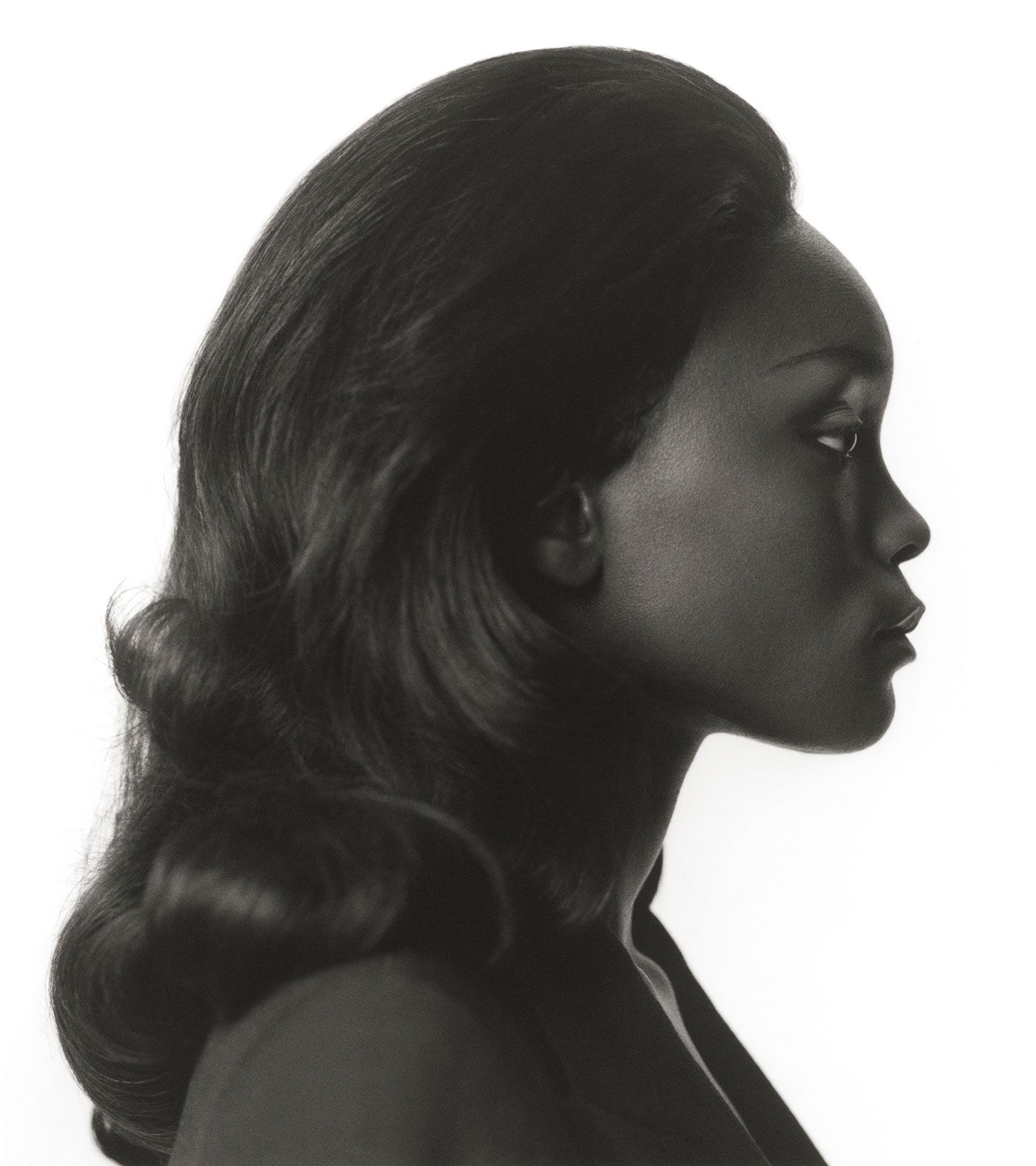

Matthieu Blazy a ouvertement déclaré vouloir tourner une page de Chanel, et créé cette collection comme si c’eut été sa dernière. Et il semble bien l’avoir fait de prime abord : la collection parait plus légère, plus « cool » … italienne selon une cliente. Les épaules sont plus larges, la veste en tweed moins sévère, les accessoires plus créatifs, les silhouettes plus fluides. Mais lorsque l’on s’attarde sur les détails, la collection se révèle être tellement Chanel – Coco Chanel. La créatrice fluette portait des silhouettes années 20, la taille évanescente, elle a anobli le jersey, qui suit le mouvement du corps, elle empruntait au vestiaire masculin. Matthieu a pioché dans ces codes, mais il est allé au-delà : le tweed n’est pas en laine, il est entièrement créé de fines perles, imprimé ou crocheté, un travail artisanal remarquable. La broderie rouge devient ultralégère sur la silhouette art déco coupée en biais, les volants des robes brodées ou crochetées dansent à chaque pas, les longs jupons parés de fleurs en plumes s’envolent derrière les mannequins. L’atelier semble avoir eu ses peines à récréer une version over size du tailleur tweed Chanel, mais sur les nouvelles propositions du créateur, aux épaules plus rondes et manches bombées, les proportions marchent et donnent envie. C’est une collection qui doit se voir en mouvement, de près. Blazy donne à la femme Chanel ce que Gabrielle leur avait donné : de la légèreté de mouvement, de l’indépendance, de l’élégance. Peut-être qu’à la prochaine collection, il pensera aussi aux clientes Chanel qui n’ont pas les hanches de Gabrielle, car elles ont toutes envie de rire aux éclats comme Awar parce qu’elles se sentent resplendissantes.

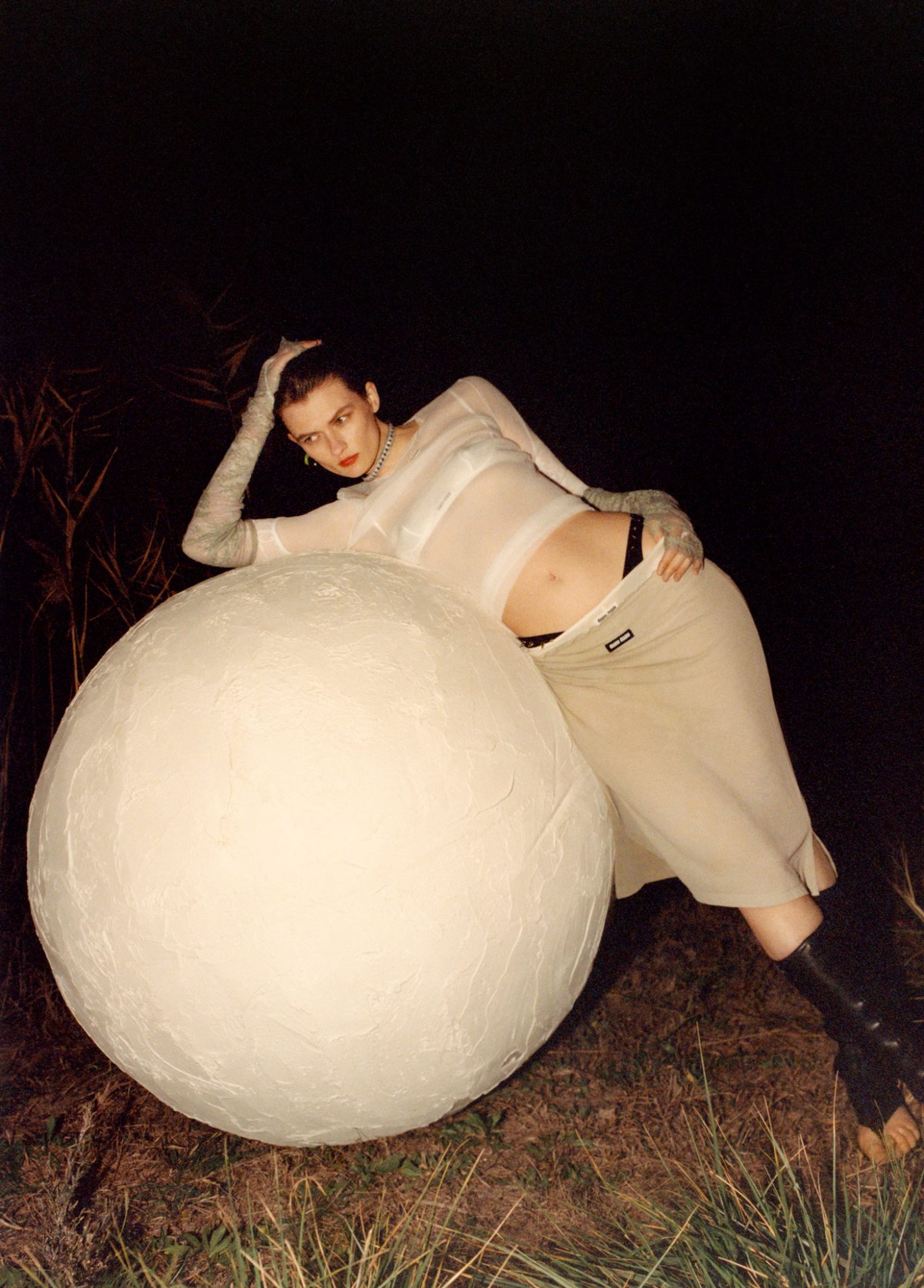

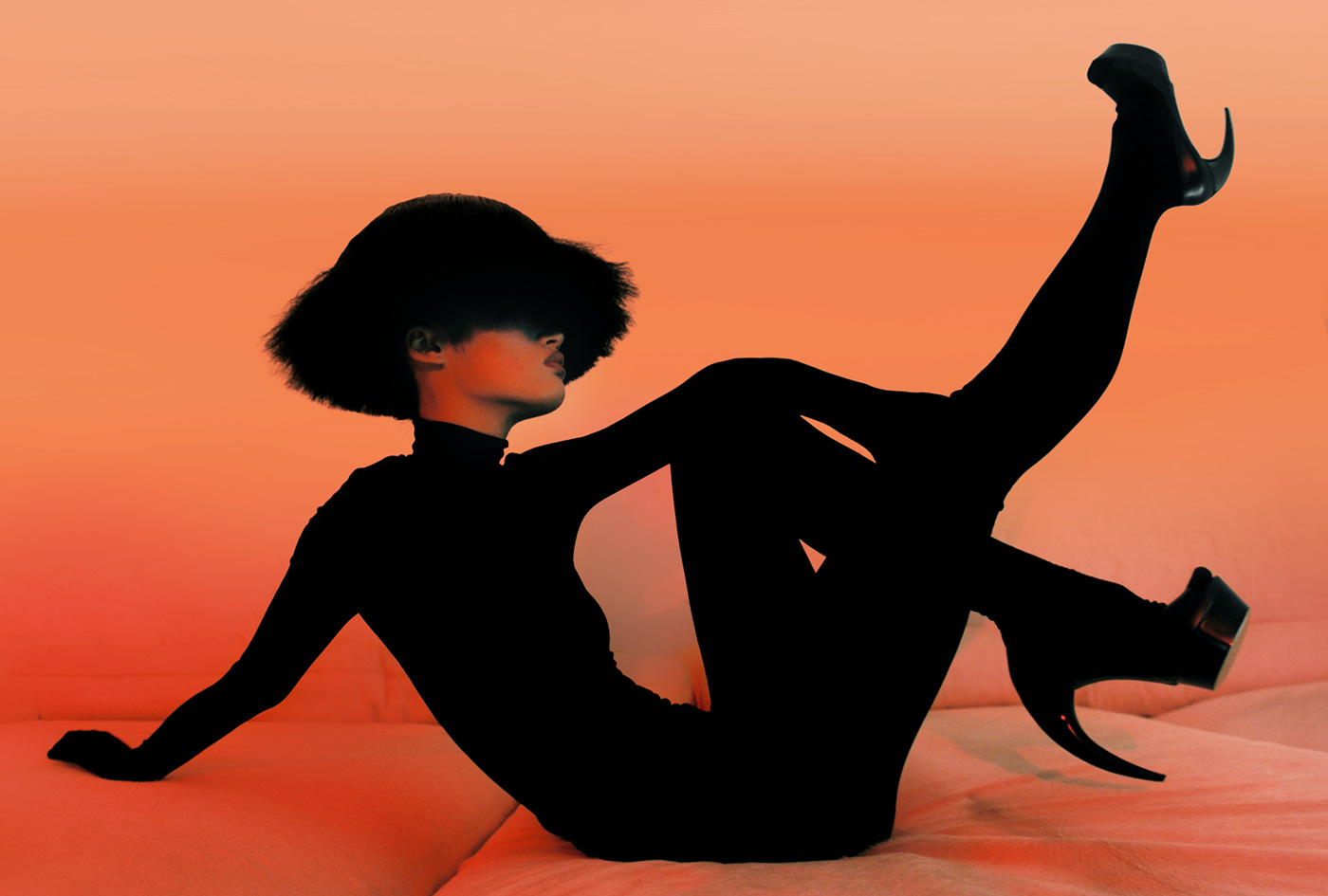

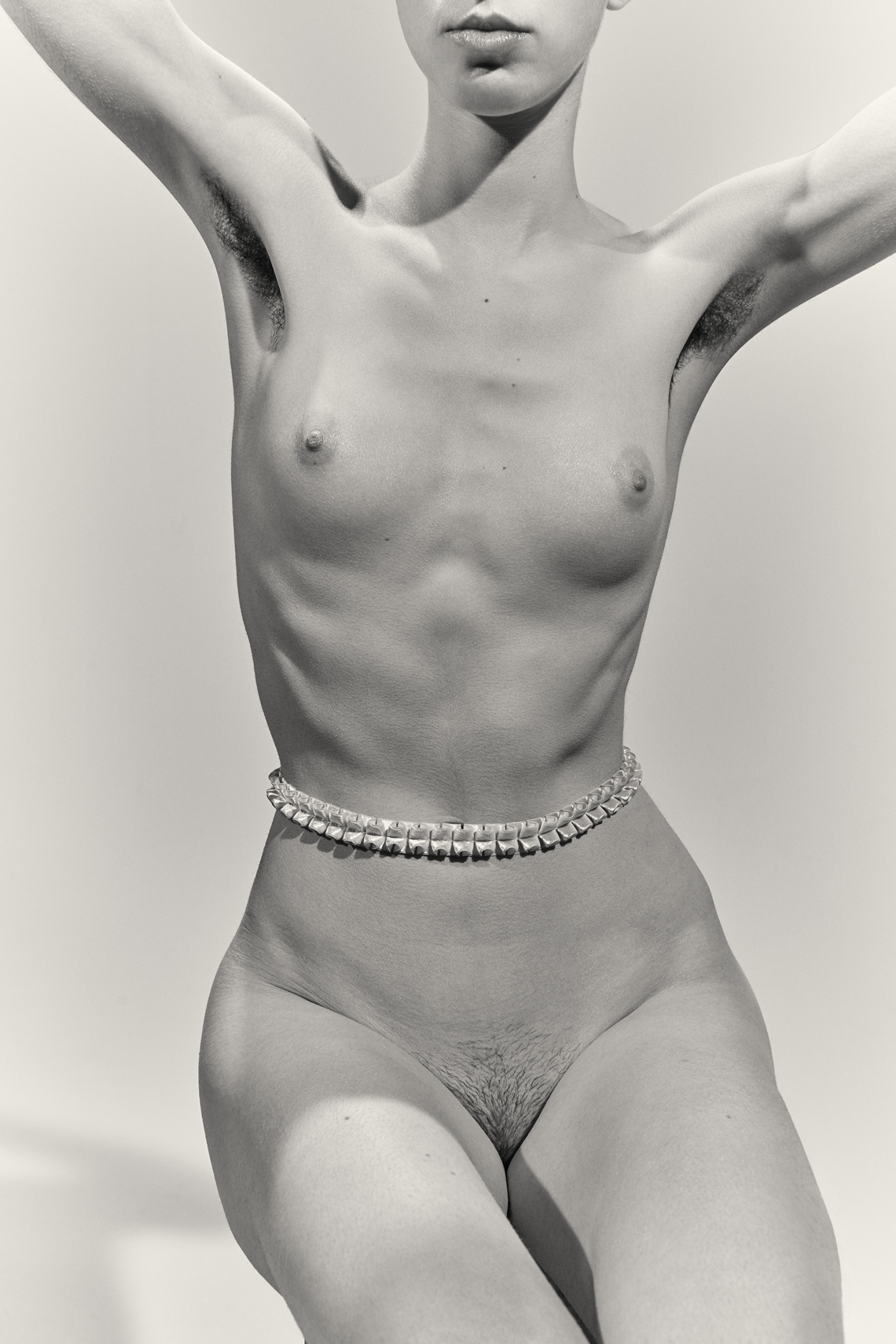

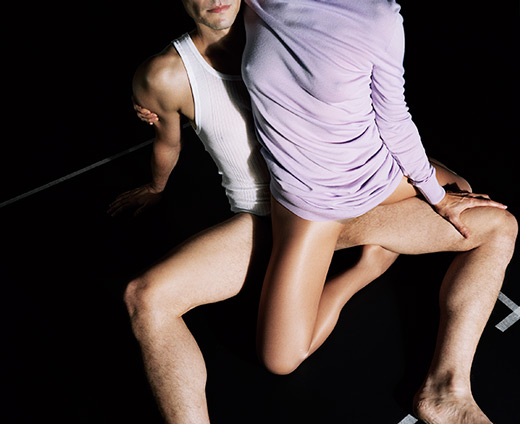

La femme Hermès, si minimale et modeste habituellement, nous a montré un coté surprenamment sensuel. Nadège Vanhee-Cybulski a envoyé des amazones sublimes sur le podium, puissantes et déterminées. Cuir sur peau nue, presque sexy pour cette maison conservative. Bustiers en cuir, épaules marquées, jupes taille haute en milano ou portefeuille, révélant des jambes fuselées à chaque pas… Même le manteau en cuir matelassé est pris à la taille, presque corseté. Soudainement cette fille fière, déterminée et un peu sulfureuse nous donne envie de nous habiller en Hermès, de porter un carré pris dans un corset, et jeter ce blouson en cuir asymétrique, qui a un bel avenir de pièce iconique, sur nos épaules.

La collection Miu Miu a largement été critiquée : rien de nouveau, trop de styling… Mais Miuccia Prada a écrit un nouveau chapitre dans son obsession de la femme anti-bourgeoise, irrévérencieuse et indépendante. La garde-robe des nonnas italiennes a été pillée : ces robes à fleur hideuses et informes, ces gros chandails en maille qui semblent tricotés main, les sets de table en macramé qui deviennent des tabliers – et oui, les tabliers ! Comme en 2006, mais plus premier degré. Et cependant, avec le stylisme provoquant mais ingénieux de Lotta Volkova, en empruntant les gros sakkos en cuir sellier des nonnos, ces filles défiantes sont inspirantes et dans une saison trop parfaite et lisse, Florentina Holzinger en tête.

Rabanne fut exigeant envers le spectateur : entre les couleurs, les volumes, les imprimés, les accessoires, on ne savait pas où porter son regard en premier. Le Rabanne de 2026 trouvera certainement sa cliente, une fois qu’elle aura distillé ce qui lui convient.

Miguel Castro Freitas a proposé des silhouettes marquées, par moment inspirées des archives de Thierry, telle la femme oiseau. Elle est terriblement sophistiquée, dans des tonalités muettes, une héroïne Hitchcockienne. Mais la femme de Thierry Mugler s’amusait, riait sur les podiums, était cintrée dans un corset mais ses mouvements n’étaient pas entravés. La femme Mugler mérite plus de liberté.

On ne peut pas dire qu’Haider Ackermann rentre dans les pas de Tom Ford, ce ne serait pas faire honneur à sa vibrante créativité. Il poursuit une ligne tracée, une femme avec assurance, sexy sans être vulgaire. Le cuir découpé au laser qui glisse le long du corps, les associations de couleurs tellement Ackermann, acidulées aux cotés de bordeaux et verts sapin bourgeois, les silhouettes androgynes fluides, et surtout les clins d’œil avec des réinterprétations du travail iconique de Tom Ford, telle la robe au profond décolleté empruntée au défilé Gucci 1996. Haider ajoute une certaine nonchalance, sa coolness – le cummerbund est porté sur un sweater en gazar, la diner jacket est diaphane.

Chanel Printemps-Été 2026

Copyright CHANEL

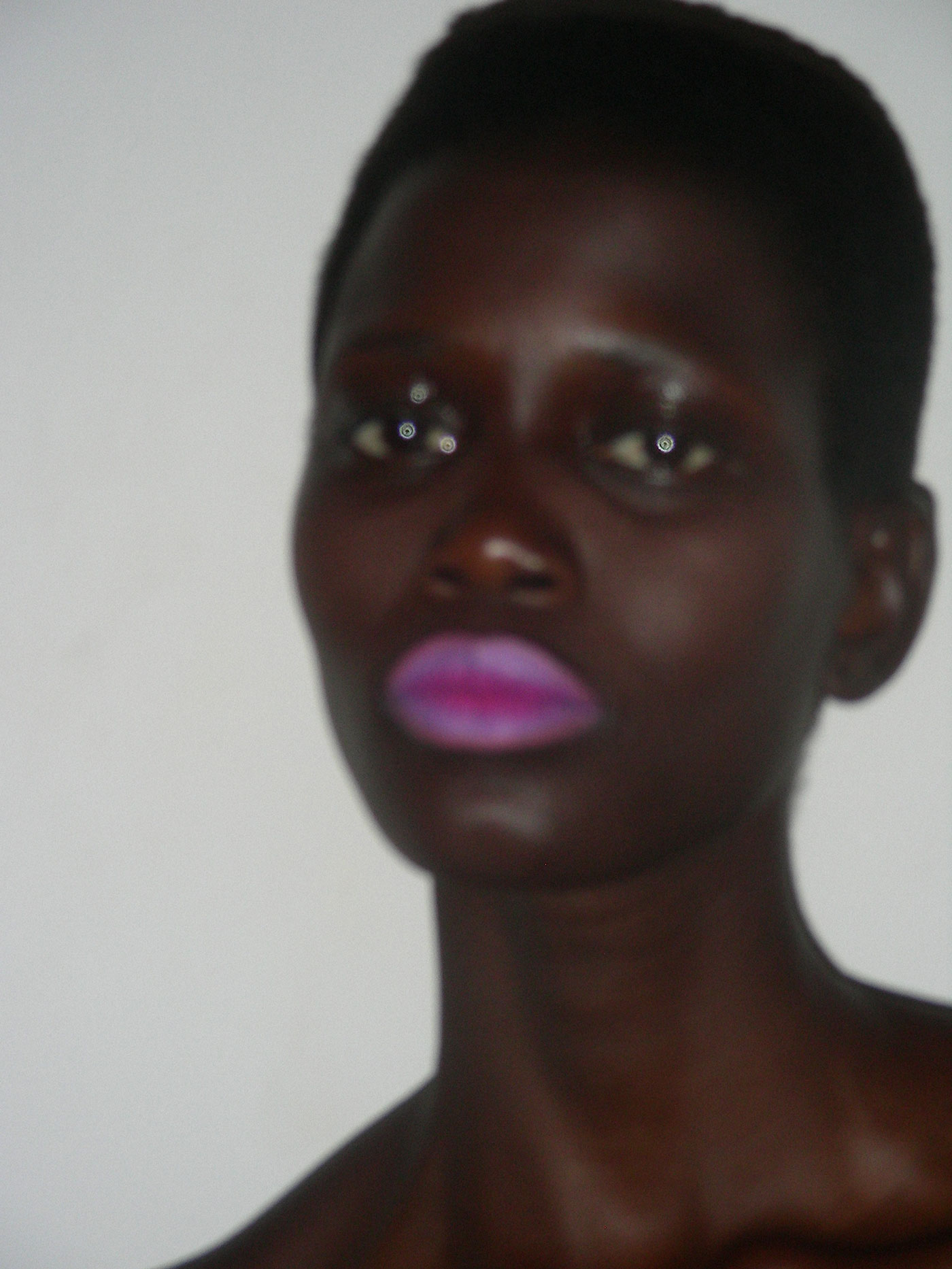

Le meilleur exemple du besoin de narration dans la mode est Dior. Jonathan Anderson a fondu en larmes à la fin de son défilé, cela devrait nous en dire long sur l’incroyable pression que l’on met sur ces créateurs. La direction créative de Dior n’a pas été confiée à JWA parce que les ventes étaient en chute. Au contraire, la marque a connu une croissance exponentielle sous Maria Grazia Chiuri. Une offre féminine, féministe, jolie. Trop commerciale disait-on. Anderson a construit le succès de Loewe sur deux piliers : une collection défilé incroyablement créative, cérébrale, et une déclinaison commerciale en boutique qui arrivait à en garder l’essence, pas uniquement un T-shirt avec un logo et des sacs à main. Jonathan Anderson est un designer de designer. La collection a été si durement reçue – trop rigide, pas assez Dior. Mais qu’est-ce que « Dior » au final, quand le créateur éponyme n’a passé que 10 ans à la tête de la maison et que chaque créateur qui a suivi y a passé à peu près le même temps ? Et bien c’est exactement cela, un medley de visions pour la femme bourgeoise contemporaine. Et la femme Dior de JWA doit un dynamisme dans le mouvement du au sublime travail d’atelier. Elle porte une minijupe en jean avec un smoking et nous sommes toutes là pour ce look. La veste bar est en jersey chiné, et c’est résolument nouveau. Les motifs fleurs, chers à Monsieur comme à JWA, sont fait de broderies incroyables ou imprimées. La silhouette bar se retrouve en dentelles transparentes ou sur une mini-veste, qu’on ne peut juger qu’en mouvement. Il propose aussi à la génération Z qui ne porte que des survêtements, le jogging le plus travaillé: une hausse de ceinture en plissé presque Fortuny. Le côté grunge de Galliano était dans les denims délavés, Raf Simons se retrouvait dans les silhouettes de grand soir simultanément minimales et intriquées, les drapés théâtraux et volumes boule sont réminiscents de Marc Bohan. La collection aurait peut-être mérité d’être un peu élaguée, mais le tout est définitivement Jonathan et nous emporte vers une nouvelle ère pour Dior.

Lorsque Vaccarello a repris la direction artistique de Saint Laurent, la décision avait été critiquée. Mais saison après saison, ses podiums nous emportent : réinventer ces robes gigantesques qu’Yves avait dessinées dans les années 70, et qui avaient été tant critiquées à l’époque, dans un camaïeu de couleurs vibrantes était un choix osé et remarquable. La parisienne par excellence, jupe fourreau, blousons de cuirs et larges épaules, sur fond de Tour Eiffel.

Peter Copping nous produit un Lanvin simplement clean et beau. Les silhouettes années 20, les manches bouffantes juste ce qu’il faut, les robes cocktails sublimes. Et malgré cela, la collection ne nous emporte pas.

Dior Printemps-Été 2026

Et qu’en est-il de la nouvelle garde ? Marie Adam-Leenaerdt est plus sensuelle et moins rigide cette saison et cela lui va très bien. Les grosses pièces over-size sont toujours là, les détails détournés également. Une garde-robe de femme, par une femme, rien de nouveau mais tout ce qu’il faut, y compris le mini-tote comme le porte Miuccia en soirée. Situationist et Torishéju nous montrent que le vêtement peut être déconstruit pour être reconstruit avec ingéniosité, pour nous proposer entièrement autre chose, dérivé de Rei certainement. Torishéju tisse son folklore dans une collection d’une grande maitrise structurale, ou une emmanchure devient un décolleté, des rubans côte à côte peuvent devenir un tissu en biais, une broderie de perles de bois nous donne envie d’en savoir plus. Alain Paul nous rappelle combien Helmut Lang avait été révolutionnaire à l’époque, et combien les bonnes pièces et le bon styling peuvent construire une esthétique. Anréalage est tout aussi bruyant que Rabanne, mais la vision de cette Harajuku girl, qui semble prendre ses imprimés chez Hilma Af Klint, est plus maitrisée. Matières Fécales, aussi gratuitement provocant qu’est le nom, nous livre un hybride entre une collection Thierry Mugler, Rick Owens et Martin Margiela pre-2008. Zomer continue de ne jamais trop se prendre au sérieux, de nous faire sourire et surtout de nous donner envie d’acheter leurs pièces colorées, délurées et totalement portables. Duran Lantik, qui avait une vision si précise et nouvelle pour sa propre collection, a fait le choix de la simple provocation, assez vide de message. Vaquera, une des marques avant-garde les plus commerciales qui existent, nous présente une beauté versatile auto-déclarée, une garde-robe qui semble sortie tout droit du dressing de Gloria von Thurn und Taxis – et toujours avec humour, disant d’eux-mêmes qu’ils sont dégondés, discutables, émotionnels et rustiques. Et toujours avec un produit phare, collectionnable – cette fois, la bombe d’équitation. Mossi fait défiler des robes qui sont des tableaux de Georgia O’Keefe et ses femmes sont désinvoltes et élégantes. Les robes de Hodakova intriguent, les volants sont des pages, d’autres semblent faites des leviers typographiques, les sacs à main sont des bustiers ou des jupes, tout un univers kafkaesque et attirant.

Et tout le monde a décidé que nous porterions des doubles hausses de pantalon, des ceintures incongrues et du rouge coquelicot au printemps-été 2026. Nombre de collections ne semblent rien apporter de nouveau, mais chaque génération a besoin de son rien de nouveau auquel elle sait s’identifier, et qu’elle consomme. Une collection qui défile sur un podium doit peut-être nous emmener dans un mode qui nous bouscule, qui nous fait rêver ou nous intrigue, et à défaut nous donner l’impression que l’ère du temps y correspond.

Undercover Printemps-Été 2026

Marie Adam-Leenaerdt Printemps-Été 2026

Photo: Marie Noorbergen

Vaquera Printemps-Été 2026

Torisheju Printemps-Été 2026

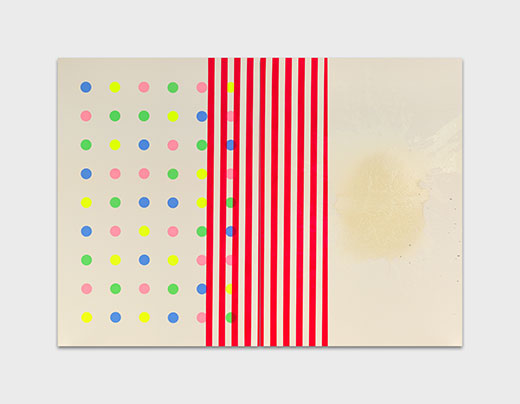

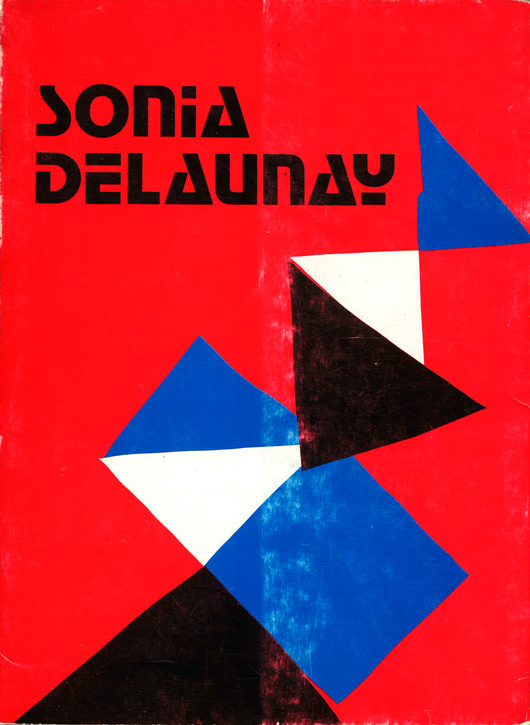

C.Q.F.D. de l’œuvre totale

Luca Marchetti

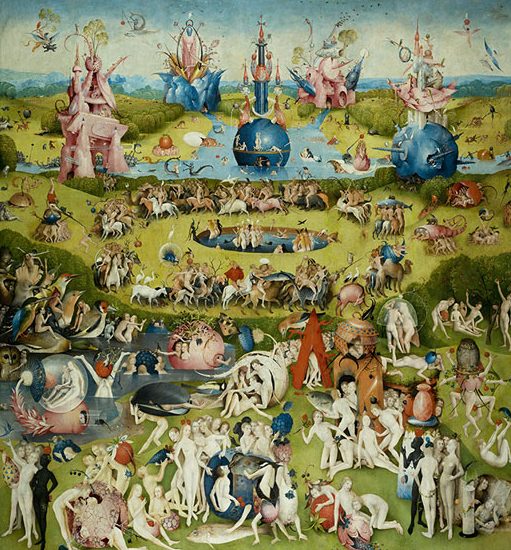

Lorsqu’on parle d’art total ou d’œuvre totale, on pense immédiatement à l’ambition de Richard Wagner de créer une expérience artistique immersive et multisensorielle, dans laquelle musique, scène, parole et geste se fondent en une vision cohérente du monde. La Gesamtkunstwerk ne naît pas avec lui, mais Wagner en est le premier réalisateur moderne à en avoir solennisé et systématisé une intuition ancienne.

Dès le XVIIe siècle, Gian Battista Lulli (Lully en terre française) avait imaginé une nouvelle forme de tragédie lyrique dans laquelle la musique se liait indissolublement à la scénographie, au costume et à l’attitude de l’acteur, reconnaissant la valeur expressive de chaque élément scénique. En visant non pas le jeu d’acteur mais la vie des courtisans de son temps, Baldassare Castiglione avait défini, un siècle auparavant, la sprezzatura : un art du contrôle stylistique dissimulé sous une apparente spontanéité,qui anticipait et qui a ensuite inspiré l’idéal de l’art de vivre total du dandy au XIXe siècle, comme le furent Lord Brummel ou Baudelaire.

Ainsi, l’idée d’un art global, dépassant les hiérarchies entre arts majeurs et mineurs, a été décliné par différents courants artistiques sous forme de visions tridimensionnelles, à vivre sur scène ou dans l’espace architectural.

Il n’est donc pas surprenant qu’au début du XXe siècle, des mouvements comme l’art nouveau, le Sezessionstil, le futurisme, la Deutscher Werkbund ou encore le Bauhaus aient tous théorisé une totalisation du style comme réponse à l’aliénation moderne, promouvant une esthétique diffuse comme voie de transformation de la vie quotidienne.

Cette tension vers l’art total ne s’est pas épuisée depuis, bien au contraire, elle n’a cessé de se transformer : de Frank Lloyd Wright à Matthew Barney, en passant par Allan Kaprow et ses happenings, de nombreux artistes ont donné vie à des univers cohérents où architecture, art, performance, musique et expérience convergent en systèmes esthétiques homogènes et captivants.

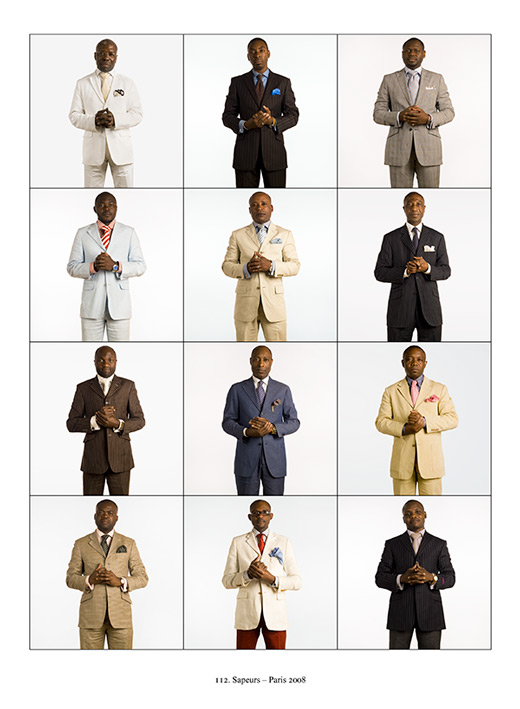

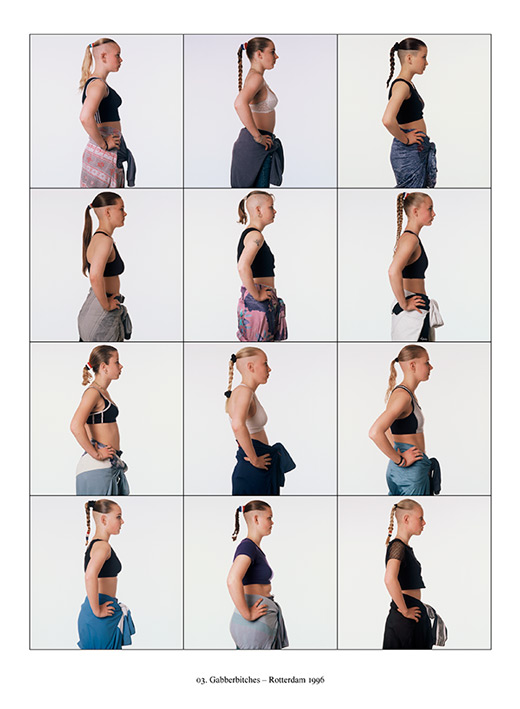

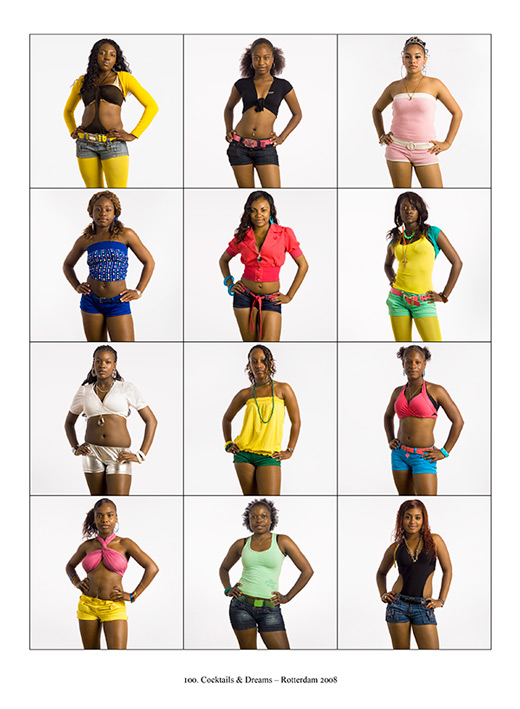

Mais peut-être l’héritier le plus direct de cette aspiration aujourd’hui est-il bien le stylisme : cette capacité à construire tout un cadre de vie entièrement orienté par une vision esthétique originale. Bien qu’il ait souvent été accusé de superficialité, le « style », en tant que geste global, synthèse de forme et de contenu, d’image et de comportement, a pourtant été étudié et défendu ces dernières décennies par d’éminents penseurs tels que Yuriko Saito, Gernot Böhme ou Christine Buci-Glucksmann, qui ont réévalué la profondeur des formes de l’apparence, de l’environnement et des atmosphères dans la culture contemporaine. Le philosophe italien Emanuele Arielli a même exploré la coolness comme une dimension fondamentale d’une nouvelle esthétique diffuse, capable de construire l’individualité et l’identité sociale au même titre que bien d’autres expériences formatrices. Arielli valorise l’élaboration de la coolness comme construction esthétique de soi, tout à fait émancipatrice, qui investit non seulement le corps et l’habit, mais aussi l’espace de vie et les relations.

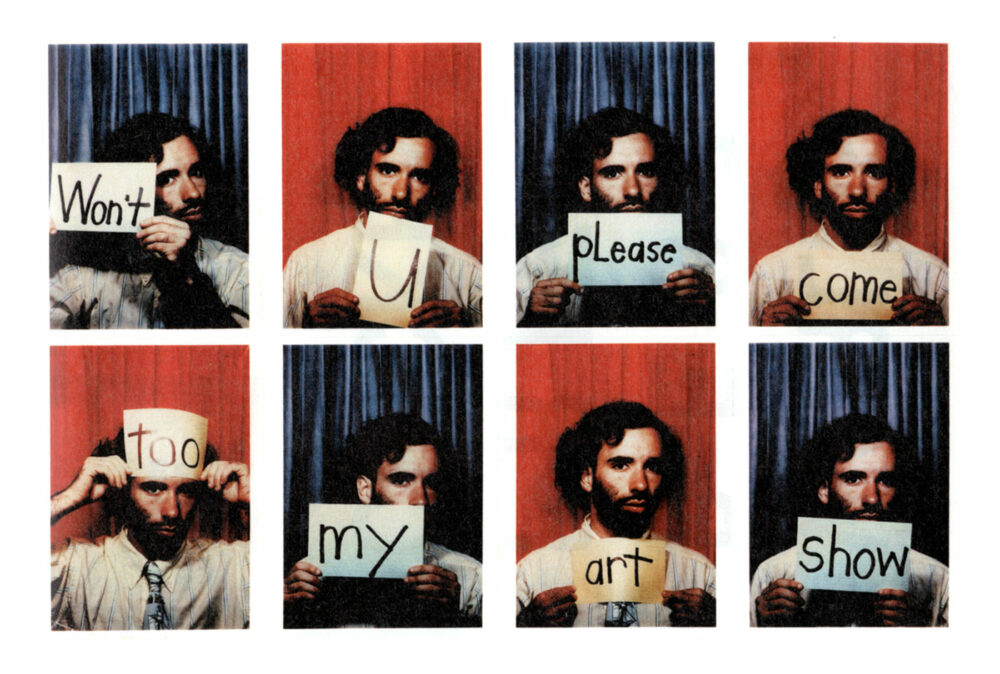

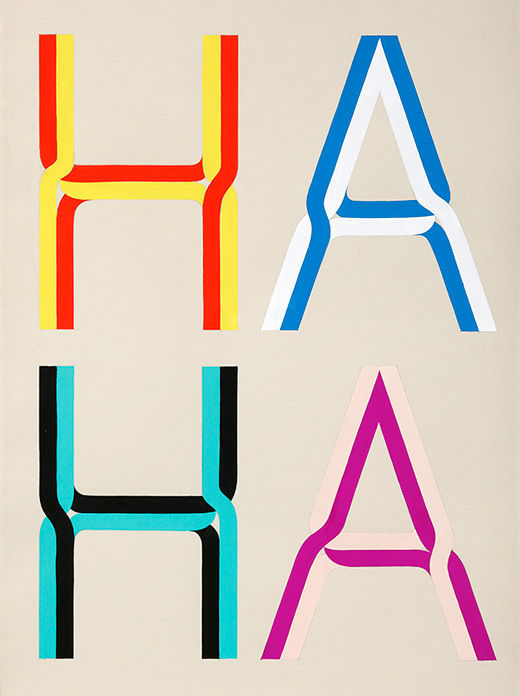

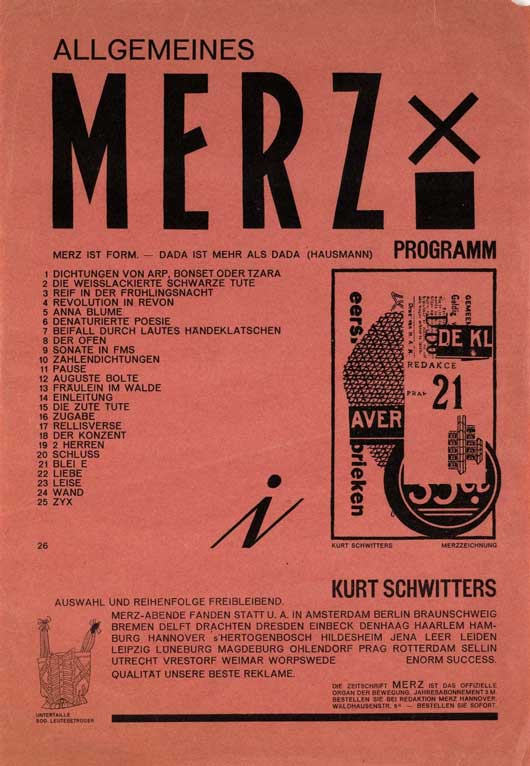

Carton d’invitation pour l’exposition de Cary Leibowitz à la Stux Gallery, New-York, 1979. Extrait du livre Please Come to the Show édité par David Senior, Occasional Papers, 2014. Bibliothèque alexandru balgiu

Dans cette perspective, c’est sans doute la mode – entendue comme système esthétique totalisant – qui a incarné plus que toute autre expression créative l’idéal romantique de l’œuvre d’art totale, en faisant tomber les frontières entre art, commerce, spectacle et vie.

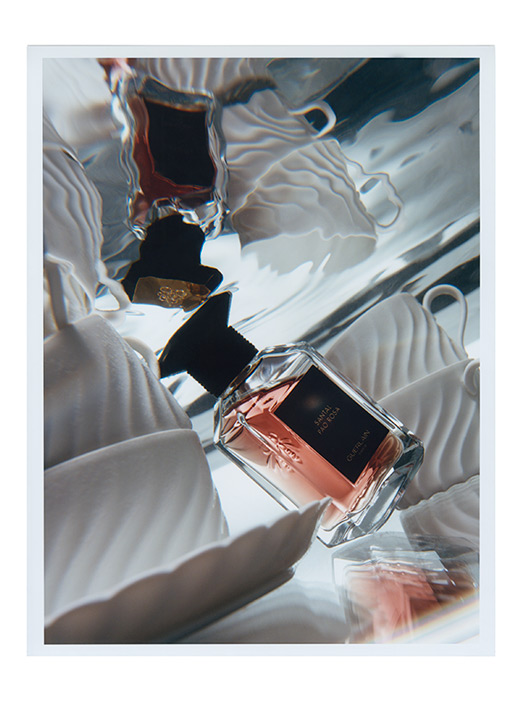

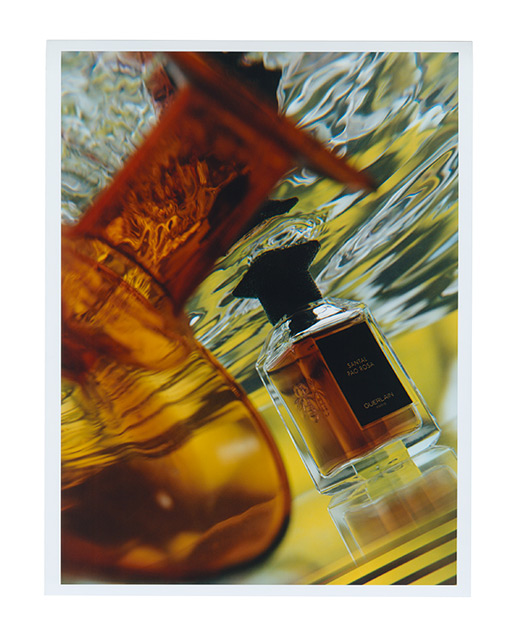

En observant la lente mais irrésistible colonisation de l’imaginaire populaire par l’univers de la mode, on peut se demander si l’œuvre totale rêvée par les romantiques ne trouve pas aujourd’hui une expression plus accomplie encore dans ces formes d’artificialisation diffuse qui ont progressivement aboli non seulement les frontières entre disciplines artistiques, mais aussi les murs des théâtres, les distinctions entre art et commerce, et même les cadres rectangulaires des écrans cinématographiques, télévisuels et numériques. Un imaginaire qui investit désormais l’espace public à travers des interventions multidisciplinaires, multimédias et multimodales, composées d’images, de couleurs, d’objets, de décors, de musiques et de parfums. Il suffit de penser aux nombreux projets récents d’hospitalité expérientielle, aux espaces immersifs, aux boutiques transformées en installations, où tout concourt à l’élaboration d’une esthétique cohérente et englobante – comme dans la maison mère Dior de l’avenue Montaigne à Paris.

Dans l’optique totalisante de ces formes créatives, on assiste également à une redéfinition progressive des rôles : artiste, créateur, directeur artistique, chef de la création se confondent dans une complexité opérationnelle qui reflète pleinement le processus inéluctable d’évaporation de l’art décrit par Yves Michaud. Un processus qui dissout les distinctions traditionnelles entre culture savante et culture populaire, entre institutions artistiques et pratiques esthétiques émergentes, telles qu’il les analyse dans L’Art à l’état gazeux et, plus récemment, dans L’Art c’est bien fini.

Si l’opéra lyrique a représenté la première grande manifestation moderne de l’élan vers un art englobant, l’œuvre totale contemporaine ne se trouve plus dans les espaces que les institutions continuent de réserver à l’art, mais se reconnaît plutôt dans la forme diffuse et spectaculaire des grands événements : cérémonies panurbaines d’ouverture des Jeux olympiques, des expositions universelles ou d’inauguration de monuments iconiques ; célébrations mises en scène par les grandes marques du luxe ; expériences immersives issues de la rencontre entre défilés de mode et univers vidéoludiques – comme le gaming en ligne – donnant lieu à une fusion toujours plus fluide entre espace physique et espace numérique. Pensons aussi aux biennales d’art – de Venise à Taipei, de Miami à Bâle – qui transforment pendant des semaines ou des mois les villes en plateformes narratives et expérientielles, où la vision critique de commissaires et d’artistes se traduit par un flux continu d’événements, d’installations, de performances et d’interventions, allant du banquet gastronomique détourné au sit-in méditatif, de la destruction conceptuelle d’immeubles au réaménagement participatif de fragments d’espace urbain – sans oublier, heureusement, des contributions plastiques plus conventionnelles.

En regardant rétrospectivement le parcours de l’œuvre totale jusqu’à aujourd’hui, il est raisonnable de penser que ses métamorphoses sont loin d’être achevées, et que l’avenir nous réserve encore bien des surprises – peut-être plus radicales encore. Il est difficile de ne pas imaginer des scénarios artistiques intégrés et englobants générés par l’intelligence artificielle, mais peut-être vaut-il mieux le faire, ne serait-ce que pour éviter, dès maintenant, le grand remplacement de l’artiste total par l’algorithme totalisant.

EXPLORER REVUE

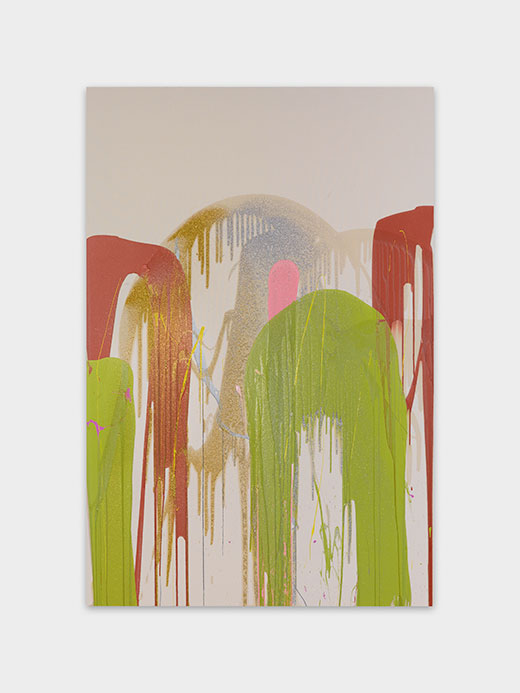

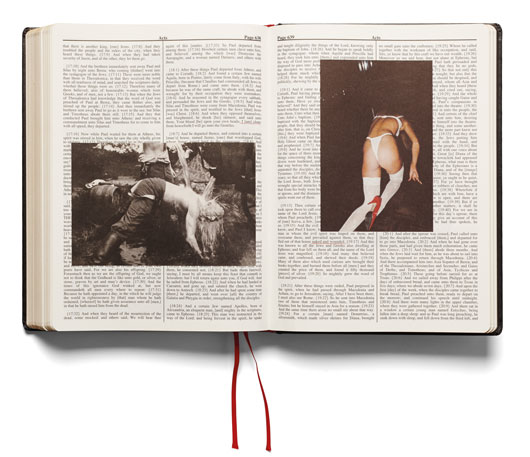

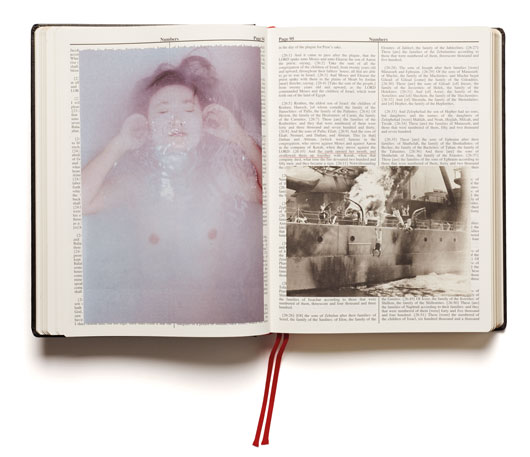

Autel particulier

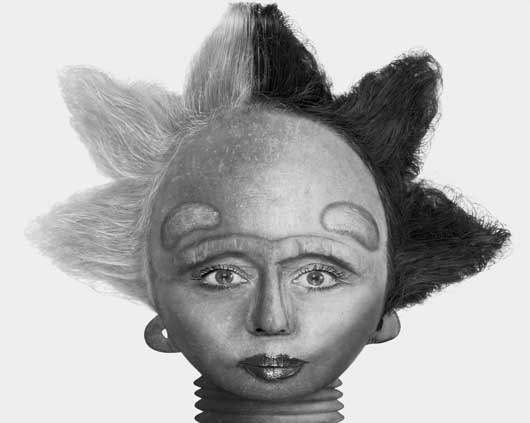

Nicole Wermers

Puisant dans l’esthétique domestique, Nicole Wermers interroge les relations sociales que nous dictent les objets du quotidien. À travers ses installations et sculptures, l’artiste pointe les contradictions qui séparent la sphère du privé et celle du public, et comment ses frontières produisent des situations parfois absurdes, parfois poétiques. Puisant autant dans l’esthétique moderniste que dans le ready-made, son travail s’intéresse plus spécifiquement depuis plusieurs années aux hiérarchies sociales et politiques de genre. Des formes d’interactions sociales invisibles mais dont les échos sont bel et bien présents dans nos vies. En discussion avec Muriel Stevenson, Nicole Wermers revient sur les fondements de sa pratique, la place de l’humour dans son œuvre et imagine une scénographie pour Fidelio.

Muriel Stevenson

J’ai découvert votre travail avec vos Vertical Awnings. Ces « auvents verticaux » m’ont attirée par leurs motifs et leurs formes épurées et m’ont rappelé les Colonnes sans fin de Brancusi. Dans cette série qui fêtera bientôt son dixième anniversaire, on retrouve la plupart des éléments qui constituent votre expression artistique : un goût pour l’objet fabriqué en série mais aussi pour la customisation, des références à l’histoire de l’art, un intérêt pour l’espace domestique et, plus précisément, pour ce qui se joue à l’extérieur et à l’intérieur de cet espace. Je profite de cette brève introduction pour vous demander dans quel type de demeure vous avez grandi et si votre enfance donne des clés de lecture de votre œuvre.

Nicole Wermers

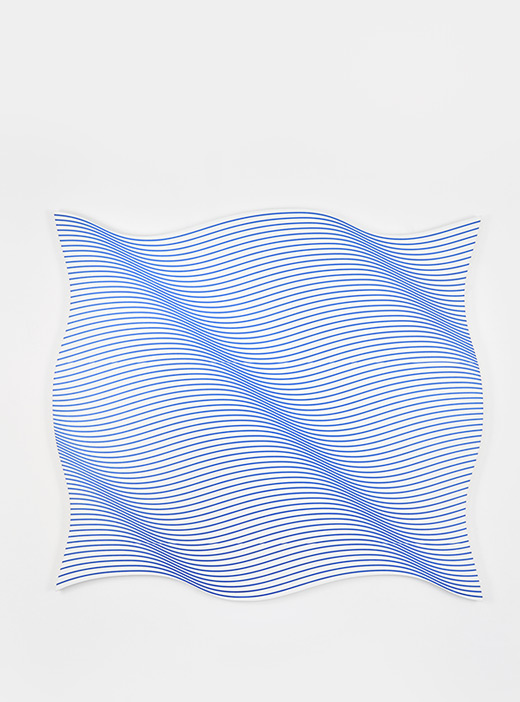

Les Vertical Awnings combinent un mécanisme d’auvent fabriqué en série, qui a été modifié, et des supports que j’ai conçus pour que le rouleau de tissu se dresse à la verticale. Ces sculptures prolongent une réflexion sur la place des textiles et des matières douces dans l’espace public, qui a débuté avec les Untitled Chairs [« chaises sans titre »]. Le tissu enroulé, rétractable de chaque auvent peut couvrir 20 m2 mais il est systématiquement présenté en rouleau, comme un espace potentiel abstrait. Les étoffes ont été fabriquées spécialement pour ces sculptures. C’est drôle que vous m’interrogiez sur ma maison d’enfance car elle se trouve à Emsdetten, la petite ville où je suis née et où ont été produites ces étoffes, par un fabricant de tissus d’extérieur ; cette entreprise internationale se trouve à deux pas de la maison de mes parents.

Je m’intéresse beaucoup à la façon dont les tissus sont utilisés dans les lieux publics, par exemple pour séparer des espaces mais aussi pour les affecter à un usage, les privatiser, les ombrager, les domestiquer, les protéger et, d’abord et surtout, les créer. Le fait que les textiles conviennent à ces usages tient à leurs propriétés : ils sont souples, perméables, extensibles. Cela tient aussi à la perception que nous avons de ce matériau comme inoffensif et non menaçant. Une frontière textile paraît toujours franchissable.

Ma maison d’enfance était un petit pavillon cubique que mes parents louaient à l’employeur de mon père, une société de matériel de toiture, propriétaire du terrain où se trouvait notre habitation. Les échantillons de tuiles étaient présentés sur des pans inclinés de toits miniatures devant chez nous, perchés sur des structures en bois à hauteur d’épaule disséminées partout sur la petite pelouse le long de la rue. Comme pour compenser l’absence de tuiles sur notre toit plat.

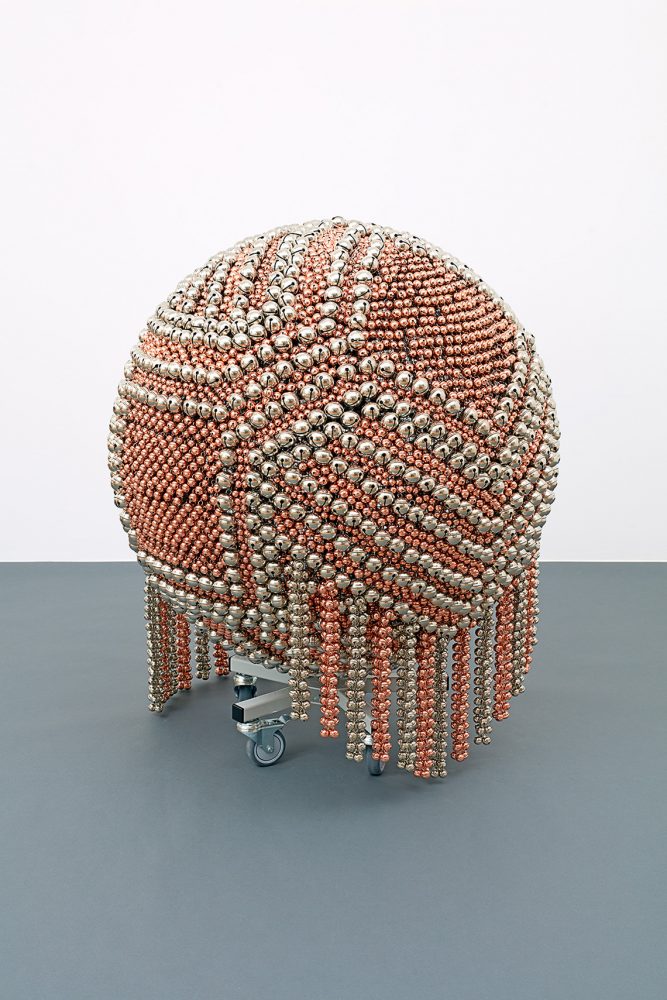

Nicole Wermers, Reclining Female #6, 2024. Plâtre, pigment, polystyrène, tissu, métal, bois, chariot de ménage et matériaux divers. Photo : Ruth Clark. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.

J’ai donc grandi dans une exposition de matériaux de construction. La notion d’exposition comme la question de l’environnement bâti participent de mon travail depuis toujours. Mon grand-père, que je n’ai jamais connu, et mon oncle, aujourd’hui décédé, dont j’étais très proche, étaient tous deux tailleurs pour homme, d’où peut-être mon intérêt pour la mode et les tissus.

Muriel Stevenson

L’humour est très présent dans votre démarche. Votre récente série intitulée Proposal for a Monument to a Reclining Female, ou « proposition de monument pour une femme allongée », se compose d’esquisses de sculptures représentant de languides corps féminins, dans la grande tradition des odalisques, posées en équilibre sur des empilements d’objets du quotidien relevant aussi bien d’une iconographie pop que d’une représentation de la charge mentale spécifique aux femmes. Dans l’exposition Day Care, présentée à Glasgow en 2024, vos œuvres prennent des dimensions plus grandes et les corps reposent sur des chariots. Ces sculptures sont créées à partir de matériaux pauvres et non pas de bronze. Pouvez-vous nous dire comment sont nées ces pièces ? Ont-elles mis longtemps à mûrir dans votre atelier ? Je voudrais savoir aussi si certains artistes vous inspirent par leur sens de l’humour.

Nicole Wermers

J’espère que l’humour est perceptible même si cette série, comme l’essentiel de mon travail, comporte aussi des aspects sérieux. En ce qui concerne les exemples que vous mentionnez, les grandes sculptures intitulées Reclining Females qui constituent la majeure partie de l’exposition Day Care à la Common Guild de Glasgow sont le résultat d’une réflexion sur la figure récurrente dans l’histoire de l’art du nu de femme allongée, généralement exécuté par des hommes. J’ai beaucoup travaillé sur les personnages allongés pendant la pandémie, non pas en relation avec l’idée de maladie mais parce que je m’intéressais à l’horizontalité comme état actif. Bien que représentant en apparence la passivité féminine, ce genre a toujours été lié au travail au sens où les modèles, en peinture comme en sculpture, étaient des prostituées ou des modèles rémunérés. Je voulais faire des sculptures reliant cette notion au travail invisible effectué par les femmes d’entretien dans d’innombrables bâtiments et hôtels, je voulais contribuer à la reconnaissance et à l’élévation de ces corps au travail, montrer la nécessité de leur donner un répit en monumentalisant ce moment de repos.

Les chariots de service ou de ménage, sur lesquels reposent ces figures en plâtre un peu plus grandes que nature, comme sur un socle d’où elles nous regardent de haut, sont les outils qui connectent le corps en travail du personnel d’entretien au bâtiment dont il a la charge. J’ai photographié des chariots, en l’absence de personnel, dans des hôtels, des musées et des aéroports pendant presque dix ans avant qu’ils trouvent une place dans mon œuvre. Je trouve fascinante la façon dont ils concentrent une multiplicité de fonctions, de matériel et de produits de nettoyage de différentes couleurs.

La série Proposal for a Monument to a Reclining Female, les œuvres de plus petites dimensions que vous avez mentionnées, sont faites en terre renforcée séchée à l’air libre. Il s’agissait au départ de simples études pour tester ma capacité à faire de la sculpture figurative, chose entièrement nouvelle pour moi. Mais je les aimais beaucoup et, évidemment, je ne voulais pas les placer sur des chariots miniatures. Pour moi, elles ont une fonction de modèle, comme le suggère le titre. J’ai fini par les mettre sur de petits socles composés d’un empilement de boîtes de différents produits de consommation. Les grandes Reclining Females reposent sur leurs « outils », remettant le travail à plus tard. La notion de travail invisible participe également de ces propositions au sens où, dans une certaine mesure, la consommation a remplacé le travail dans le système capitaliste tardif. Les piles de boîtes – vides – de chocolats, anti-inflammatoires, DVD de séries télé, lait d’amande, gels hormonaux, etc. représentent les bases de la vie quotidienne mais aussi la façon dont le corps féminin est relié au capitalisme mais également épuisé par ce système. Les effets des produits ainsi représentés sont souvent antagonistes, stimulants ou calmants, qu’il s’agisse de café et de comprimés de caféine, de cigarettes et de chocolats mais aussi de dentifrice, de cachets amaigrissants ou de produits de bien-être, qui reflètent nos comportements irrationnels de consommateurs.

Nicole Wermers, Proposal for a Monument to a Reclining Female #14, 2024. Argile renforcé de nylon, boîtes en carton, bois, mousse.

Photo : Phillip Maisel. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.

Le genre d’humour où l’on éclate d’un grand rire et que l’on oublie deux secondes après n’est pas celui que j’apprécie.

J’aime l’humour noir de Robert Gober, ou de Sigmar Polke qui a été mon professeur dans mon école d’art à Hambourg. Il adorait plaisanter sur ses peintures qui, à l’époque, contenaient pas mal de produits toxiques. Il imaginait des familles bourgeoises admirant ses œuvres le dimanche matin au cours de leur visite hebdomadaire au musée, puis s’asseyant autour de la table pour le traditionnel repas dominical et perdant soudain tous leurs cheveux.

Muriel Stevenson

Les chaises de la série Untitled Chairs rappellent votre goût pour l’esthétique moderniste et son utilisation de structures tubulaires en acier chromé dont vous vous étiez déjà emparée avec votre Wasserwandregal. Vous avez cousu des manteaux de fourrure au dos de chaises, transformant les formes épurées de Breuer en objet décoratif hybride. Ce vêtement symbolique du féminin devient lui-même un élément décoratif. Quelques années plus tard, à l’invitation de Balenciaga, vous avez revisité ces œuvres. Comment avez-vous abordé ce projet ?

Nicole Wermers

Les Untitled Chairs modifient l’espace temporaire, le geste de l’appropriation temporaire d’une chaise, dans un lieu public, au dos de laquelle on suspend une veste : ces œuvres le transforment en objet, le vêtement devient partie intégrante et permanente du siège, il est cousu à la chaise et ne forme qu’un seul et même objet avec elle. J’ai utilisé des manteaux en fourrure vintage car ils ont une présence particulière, ils sont souvent customisés voire créés pour une cliente, et, plus important encore, leur doublure permet de masquer le dossier. J’ai choisi la chaise Cesca de Breuer pour son esthétique mais aussi parce que j’aime le geste qui consiste à s’approprier, grâce à des manteaux de femme, une chaise créée par un homme. Grand architecte et designer moderniste, Breuer tout comme Mies van der Rohe ou Le Corbusier collaborait avec des femmes, des créatrices dont le travail fut à peine reconnu de leur vivant.

En 2019, j’ai été contactée par Balenciaga pour une intervention autour de pièces de leur collection. La marque, tout particulièrement à ce moment-là, s’intéressait comme moi à la condition urbaine, aux hiérarchies matérialisées, aux phénotypes. Le projet m’a paru intéressant. J’ai réalisé une série de sculptures servant de mannequins de présentation aux doudounes oversize de Balenciaga et à un manteau en cuir verni. Plutôt que des chaises isolées, j’ai travaillé avec des chaises empilables qui condensent parfaitement l’espace – potentiel – pour s’asseoir, formant des tours une fois superposées. J’ai mis au point, pour chaque modèle de siège, une technique permettant de fusionner les éléments séparés en une pile que l’on ne peut plus désolidariser. Les chaises empilables meublent des espaces publics ou de travail, elles révèlent une utilisation de l’espace comme marchandise flexible. L’espace que pourraient occuper les chaises de Untitled Stacks si elles étaient disposées pour s’y asseoir est ainsi irrémédiablement concentré en structures verticales seyant à la longueur et aux formes de chaque manteau.

Muriel Stevenson

Le collage joue un rôle important dans votre œuvre. Le fait de fixer deux éléments l’un sur l’autre ou côte à côte engage un dialogue. Le collage est comparable à une cohabitation : il rapproche dans le même espace des composantes diverses ou incongrues, comme le montrent vos installations Mischung et II Dehors.

Nicole Wermers

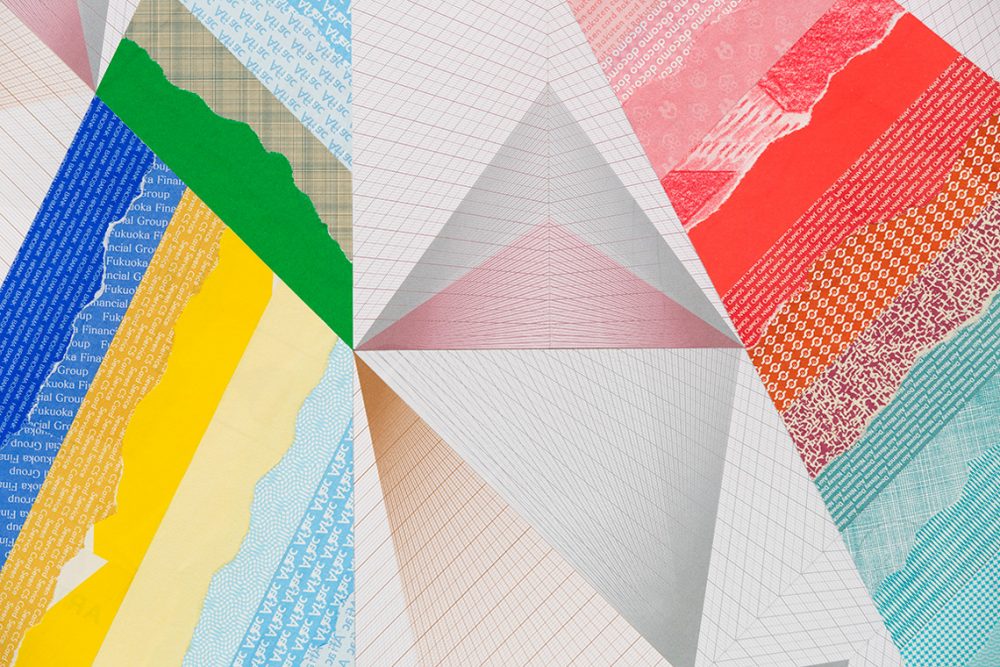

J’ai commencé à créer des collages de papiers à l’ancienne, à partir de magazines de mode et de décoration intérieure, en 1997. Cela m’intriguait de substituer des images aux tissus et aux décors bien réels. La part de rêve si évidente dans ce type de magazines m’intéressait tout autant.

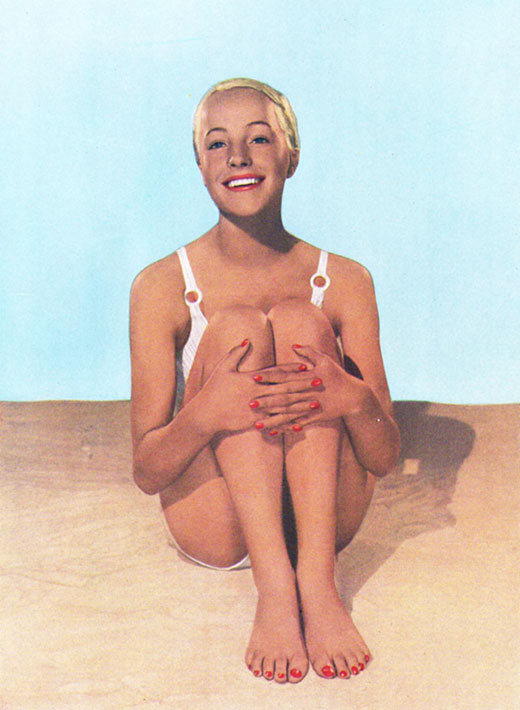

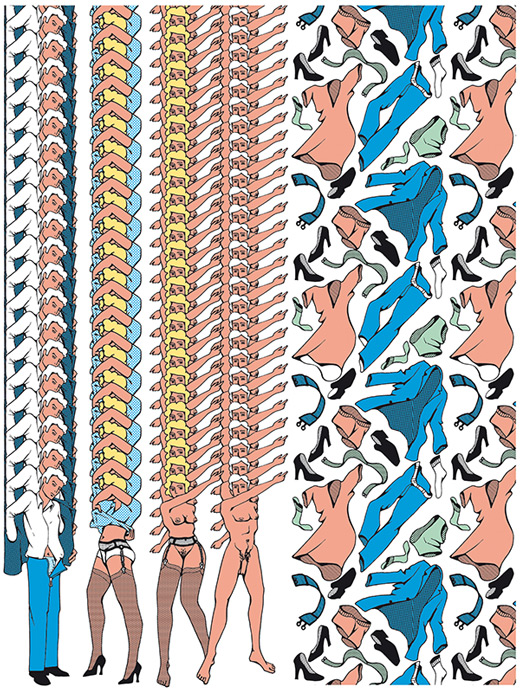

Les collages déconstruisent et reconstruisent l’espace et les décors imaginés pour la photographie de mode et publicitaire. J’étais particulièrement attirée par la gradation de couleurs obtenue en studio grâce à des arrière-plans courbes éclairés avec soin, par ces non-lieux sans fin, aux surfaces dépourvues de leurs propriétés, où les produits semblent flotter mais projettent néanmoins un semblant d’ombre. Je choisis en priorité la partie des photos où l’on voit les décors et les accessoires plutôt que le produit lui-même, autrement dit les éléments qui servent à rendre désirable ce dernier.

Nicole Wermers, Dishwashing Sculpture #16, 2024. Divers articles en porcelaine, céramique et verrerie, ustensiles de cuisine, panier de lave-vaisselle modifié, socle.

Photo : Phillip Maisel. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.

Quand on élimine le produit, ces espaces, déjà fictifs, achèvent de perdre toute forme de gravité ou d’échelle. Les matières représentent une bonne part des fragments que je choisis, bois ou métal aux surfaces lustrées, béton, écrans réfléchissants, détails de mobilier en surimpression : même découpés, ils continuent de véhiculer une impression de luxe et de vastes espaces intérieurs associés à la modernité.

Si les collages finaux se composent d’éléments multiples provenant de différentes revues, le résultat doit former une image homogène. Je travaille à partir d’importantes archives de pages classées par catégories telles que des nuances de coloris, des reproductions de bois, béton, métal, etc. Parfois cela prend du temps pour réunir assez de photos similaires d’un même matériau afin d’associer certains fonds et composantes jusqu’à créer une image qui donne l’impression de ne jamais avoir été autre.

La relation entre volume et surface constitue une interrogation récurrente dans les collages avec un premier plan et un arrière-plan : ils se distinguent parfois mal l’un de l’autre, le sens de l’espace en est troublé. Les collages paraissent abstraits mais la présence de matières reconnaissables, la reproduction de qualités de surfaces et d’éclairages suggèrent des objets concrets, presque des photos de décors en trois dimensions.

Je dois dire cependant que je n’ai pas fait beaucoup de collages ces dernières années, ce qui tient sans doute en partie au développement de la représentation numérique de l’espace. Les magazines papier et la publicité imprimée existent toujours mais je me concentre plus sur la sculpture, la création d’œuvres physiques, palpables.

Muriel Stevenson

Dans le même registre, quantité de vos œuvres ont pour point de départ l’architecture et le mobilier urbains et soulignent l’absurdité ou la poésie de certaines réalisations. Vous avez grandi en Allemagne, vous vivez en Angleterre et vous voyagez beaucoup pour vos expositions. Y a-t-il un pays dont nos urbanistes devraient s’inspirer ?

Nicole Wermers

Je dois dire que j’apprécie vraiment les différences de mobilier urbain d’une ville à l’autre et les spécificités locales, les strates historiques de Londres, Paris et particulièrement Rome où j’ai vécu un certain temps, y compris ce qui ne fonctionne pas très bien. Le cadre urbain, cependant, se métamorphose radicalement. Les centres-villes commencent à se ressembler partout, je n’ai plus envie de transférer des choses d’un endroit à l’autre.

De façon générale, je m’intéresse aux structures les moins visibles de l’environnement bâti dont le dessein est d’influencer nos comportements et de produire ou reproduire des hiérarchies (spatiales) qui vont de pair avec des possibilités de création architecturale et plastique.

Nicole Wermers, Moodboard #7, 2017. Terrazzo coulé dans une table à langer. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.

Un grand nombre de personnes font désormais l’expérience de la vie en société par l’intermédiaire d’un écran, à la maison, tandis qu’un livreur sous-payé de Deliveroo leur apporte leurs repas : l’éventualité de rencontres d’ordre personnel ou liées à la fréquentation d’un même espace public est ainsi réduite au minimum en dehors de leur propre classe sociale et de leur bulle de filtrage.

Une bonne partie de mes sculptures s’intéresse aux aspects structurels de l’espace public concret qui, d’une certaine façon, tend à disparaître. Gares, aéroports, halls d’hôtel, etc., ces espaces de transition définis comme non-lieux par l’anthropologue Marc Augé, étaient auparavant des sites où, au moins, des individus de milieux variés se croisaient. Aujourd’hui ces espaces sont fragmentés, avec des salons, des halls ou des ressources techniques accessibles à quelques priviliégiés seulement.

Plus que jamais, le mode de vie des nantis est visible en ligne mais dissimulé et hors d’atteinte dans la vie réelle.

Muriel Stevenson

Pourriez-vous nous décrire votre atelier ?

Nicole Wermers

Je vis et travaille depuis 2005 dans un atelier situé à Hackney. C’est un bâtiment industriel, un volume ouvert avec une vue extraordinaire, mais assez basique par ailleurs. Pas mal de bricolages ont été improvisés pour répondre à des besoins domestiques ; c’était à titre temporaire mais je m’y suis habituée. Il y a une sculpture, Kusine, que j’ai faite en 2006, un canapé en velours bleu, des dessins et des toiles d’amis au mur. Vivre dans le lieu où je crée a influencé mon travail, très nettement.

Depuis trois ans environ, j’ai aussi un atelier ailleurs, à Angel, dans une coopérative d’artistes baptisée Cubitt qui existe depuis trente ans. Après la pandémie, j’ai commencé à utiliser plus souvent la terre et le plâtre : il devenait impossible de faire ça chez moi.

Muriel Stevenson

Ce numéro de Revue a pour sujet central le seul opéra composé par Beethoven, Fidelio, dans lequel une femme se travestit en homme afin de pénétrer dans une prison et sauver son mari qui y est détenu. Si vous aviez à concevoir une scénographie pour cette œuvre, quelles images aimeriez-vous convoquer sur scène ?

Nicole Wermers

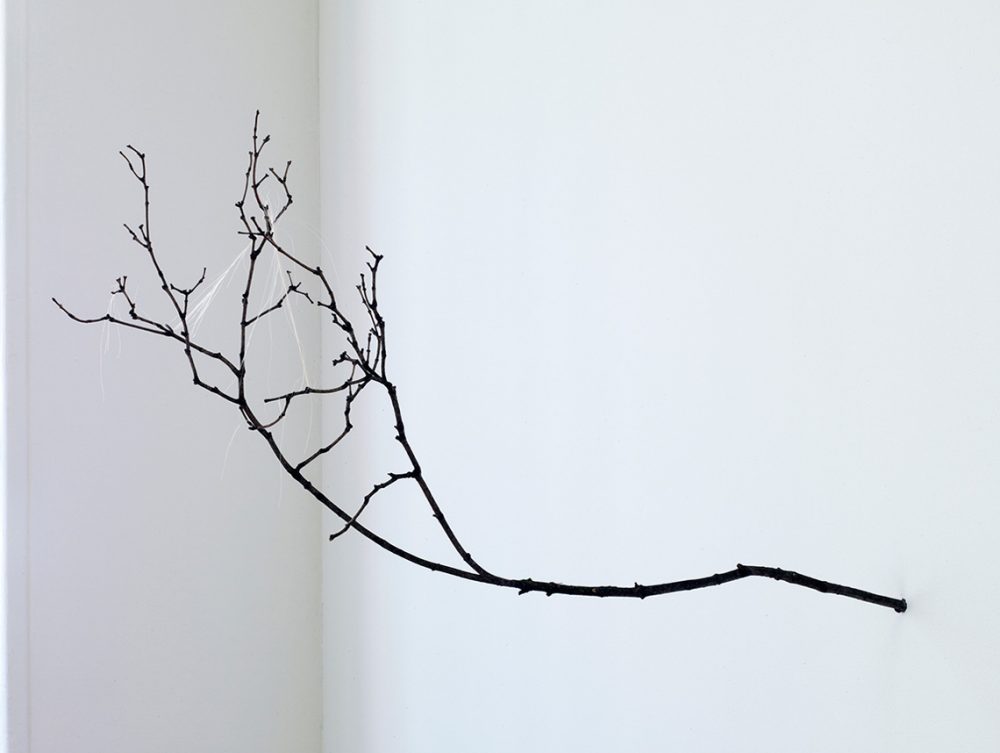

J’élargirais le travestissement au décor, unique et qui figurerait à la fois la cuisine de Rocco, la cour de la prison, le donjon, etc. Je jouerais sur l’éclairage pour souligner différentes zones du décor et en cacher d’autres afin que la maison de Rocco devienne aussi prison ou donjon.

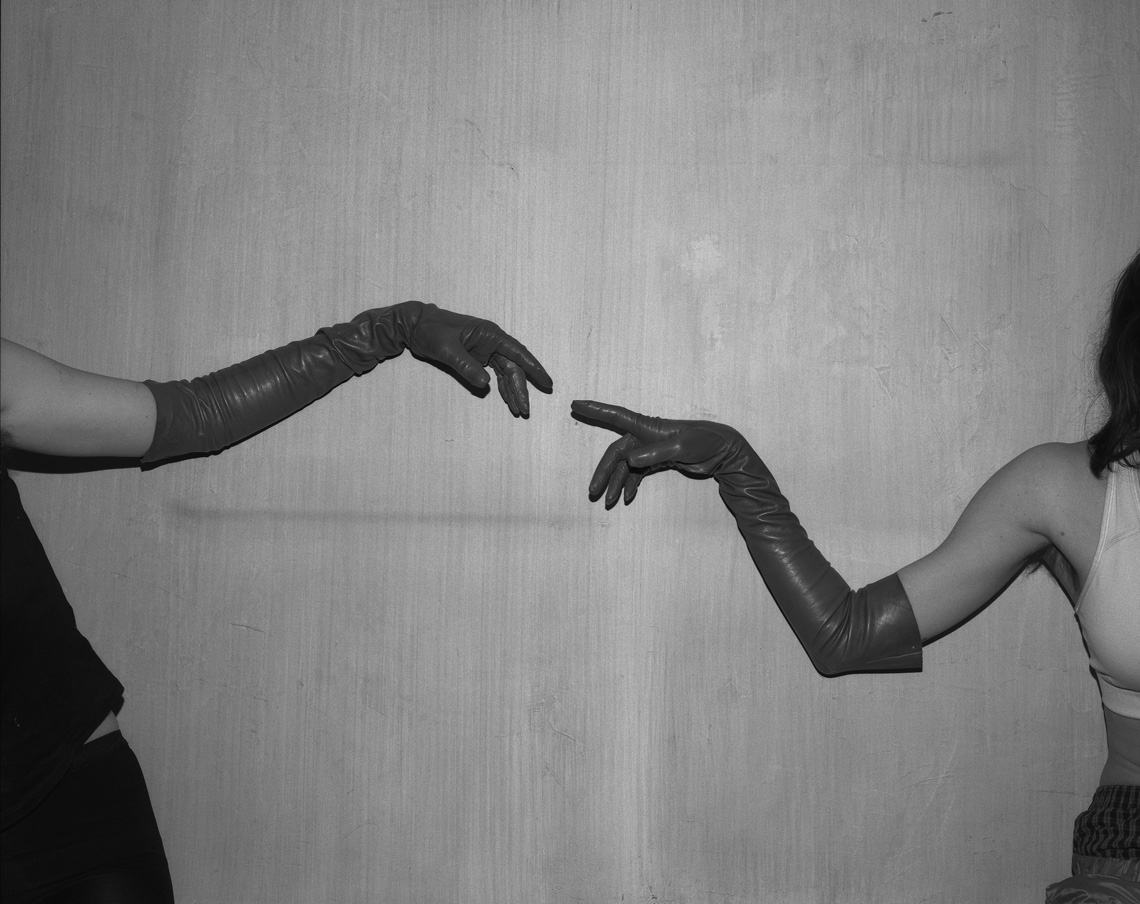

Nicole Wermers, Untitled Stack (brown Robin Day chairs/pink coat), 2019. Manteau Balenciaga, chaises empilables, quincaillerie, tissu, fil.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.

La mécanique

des fluides

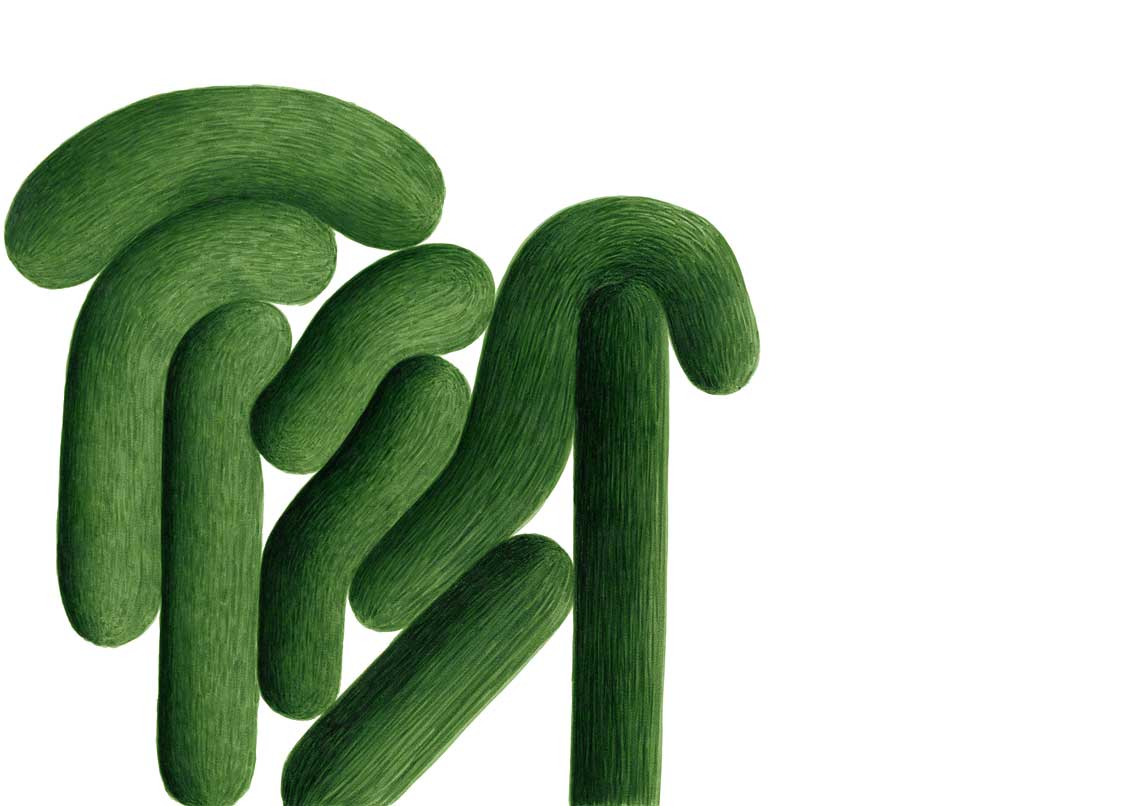

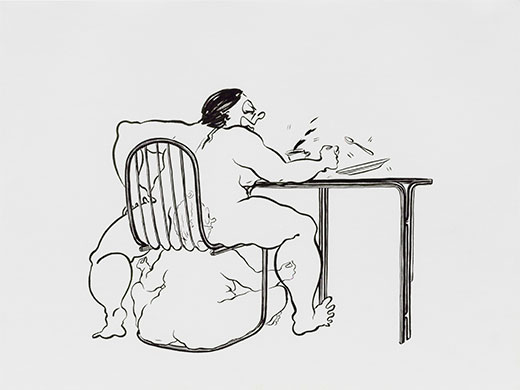

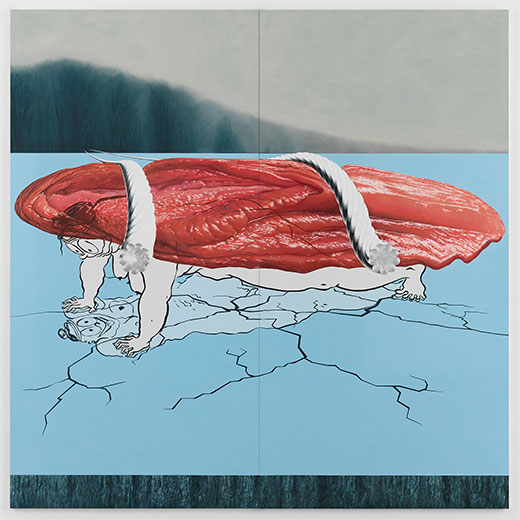

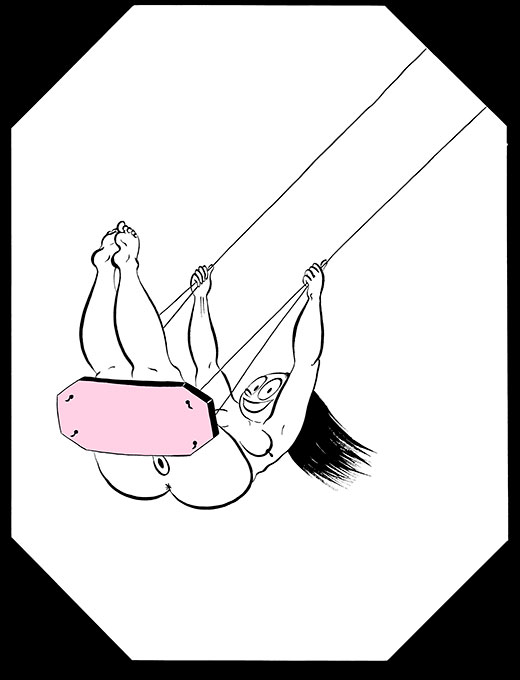

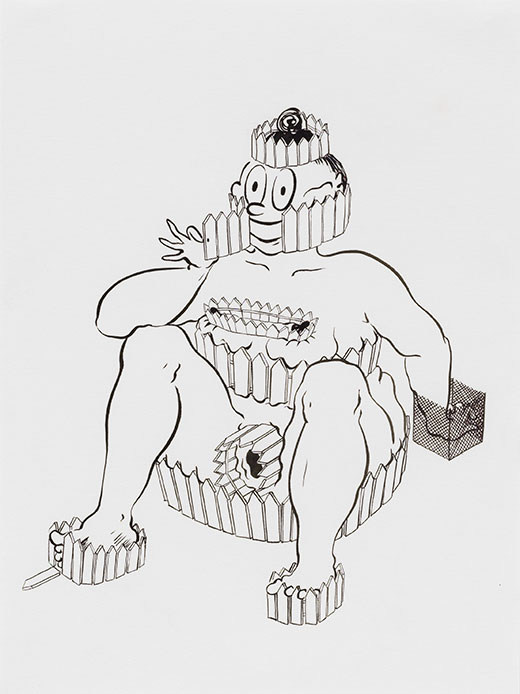

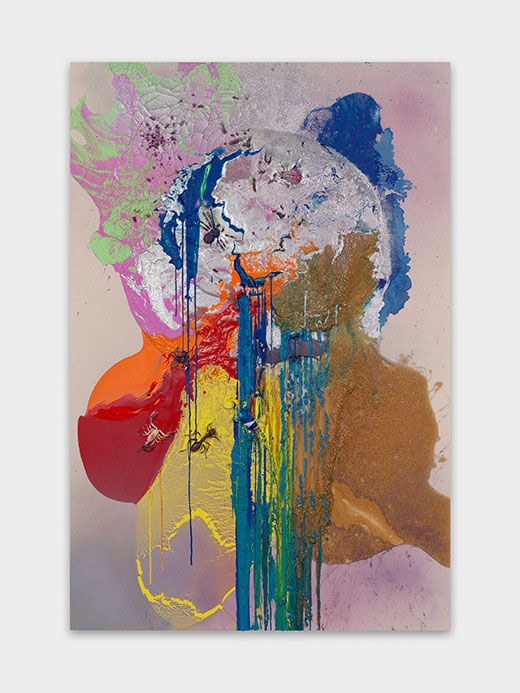

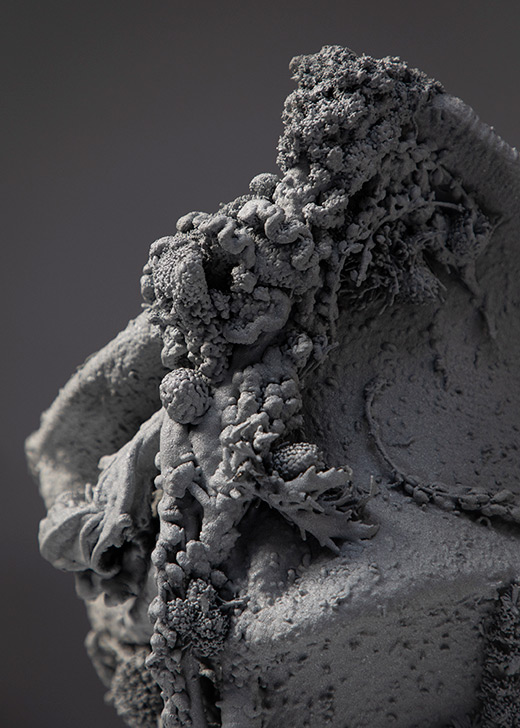

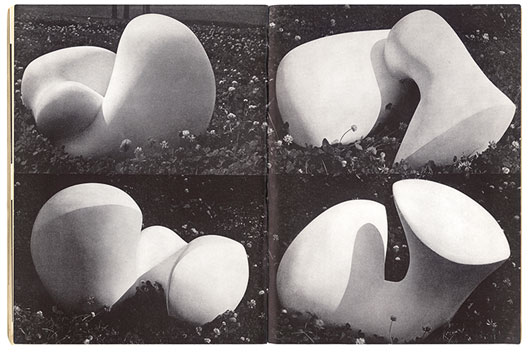

Daniel Dewar & Grégory Gicquel

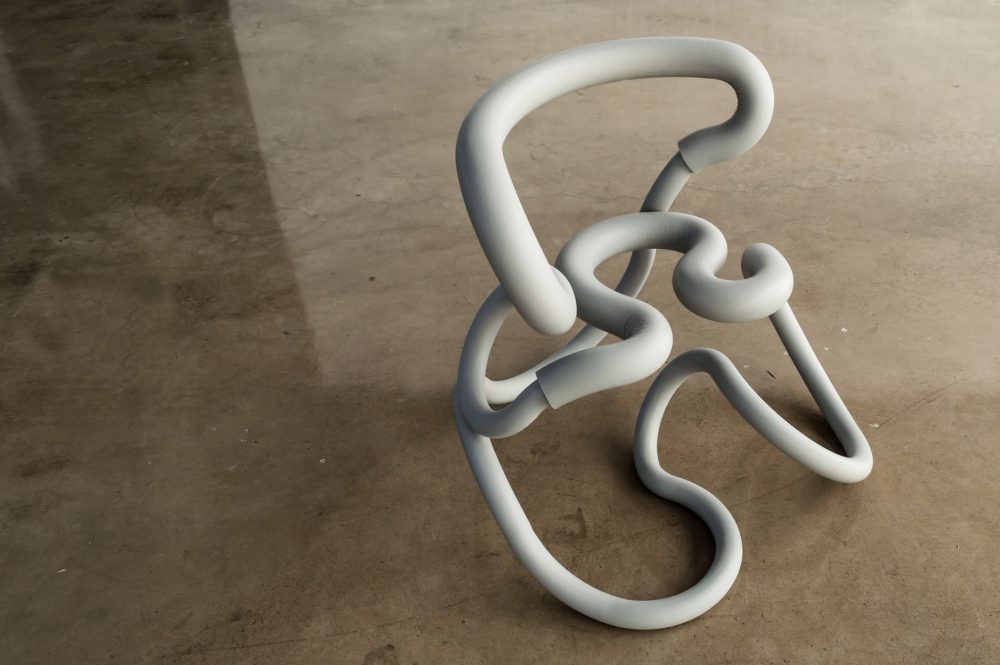

Couper, modeler, tailler, polir, extruder, ciseler, creuser, l’art de Daniel Dewar et Grégory Gicquel convoque les gestes ancestraux liés à la pratique de la sculpture. Des actions qui passent par autant d’années d’apprentissage pour maîtriser des techniques changeantes au gré des matériaux, que les mains s’affairent sur du bois ou de la pierre. Si ce cycle de production lent semble logique, il est paradoxalement de moins en moins fréquent, les savoir-faire et techniques étant de plus en plus morcelés et industrialisés. À contre-courant, les deux camarades dessinent une œuvre qui multiplie, non sans humour, les clins d’œil à l’histoire de l’art. Ici, ils s’entretiennent avec Justin Morin sur la physicalité de la sculpture mais aussi sur la signification des toilettes, motif récurrent de leur œuvre.

JUSTIN MORIN

Dans le catalogue de La jeune sculpture, projet réalisé en 2014 au Musée Rodin à Paris, vous évoquez à propos du principe d’édition que vous réalisez peu de multiples car cela touche à une question de désir. Vous dites notamment : « Ce qui motive la production d’une forme, c’est le désir ; ce qui l’arrête, c’est l’ennui. » Dix ans après cette déclaration, et alors que vous travaillez ensemble depuis plus de vingt ans, est-ce que le désir est toujours un moteur pour réaliser vos œuvres?

DEWAR & GICQUEL

C’est une grande question. Effectivement, dix ans plus tard, nous trouvons toujours un intérêt à produire des occurrences uniques d’objets. Ces dix dernières années, nous avons choisi d’approfondir certaines techniques qui font que, peut-être, l’on répète de plus en plus des motifs ou la manière dont les figures sont construites et prennent corps dans la composition d’un objet. Mais le désir reste primordial.

JUSTIN MORIN

Dans ce même entretien, vous évoquiez l’envie d’explorer d’autres champs, comme la mode, la décoration d’intérieur ou même l’agriculture. Et effectivement, on a pu voir émerger depuis de nouvelles formes dans votre production, notamment des sculptures fonctionnelles comme des bancs ou des commodes. Mais elles restent des œuvres uniques, et leur fonctionnalité est potentielle, dans la mesure où il semble peu probable d’utiliser ces pièces si impressionnantes. Que se passerait-il si un éditeur de tissus ou de carrelage vous proposait une collaboration? Produire selon des procédés industriels vous intéresserait-il?

DEWAR & GICQUEL

C’est drôle car cette phrase à l’époque était complètement spéculative, nous citions des centres d’intérêt parmi d’autres, c’était quelque chose de l’ordre du rêve, mais c’est effectivement devenu une réalité aujourd’hui. Pas encore avec la mode,parce que c’est un domaine assez spécifique, mais l’agriculture est présente en tant que sujet, et la décoration d’intérieur nous sert de support à la sculpture. Un meuble, c’est à la fois une image – qui donne une idée d’un mobilier, d’un décor pour l’intérieur – mais c’est aussi un support structurel que l’on va transformer en sculpture. C’est comme un châssis et une toile. Mais le rapport au mobilier dans notre pratique n’est pas celui de la réalité de la décoration d’intérieur ou du design. Nous nous situons dans le monde des images, d’un décor imaginaire.

Si on venait nous proposer une collaboration, alors se poserait toute une série de questionnements. Nous avons toujours été intéressés par la possession de nos moyens de production, et donc appliquer notre travail à une échelle plus industrielle nous enlèverait nos moyens de production des mains. Et si nous décidions malgré cela de le faire, ces objets deviendraient une réalité, ce qui remettrait en cause le rapport que nous venons d’évoquer entre imaginaire et réalité.

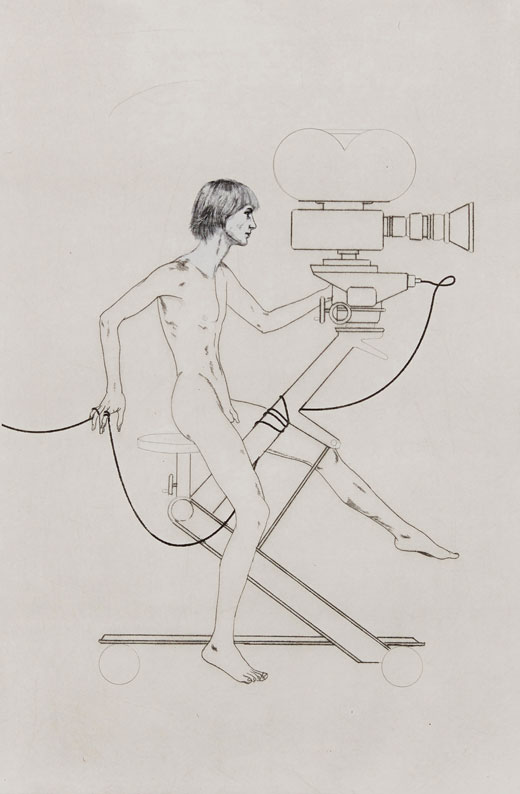

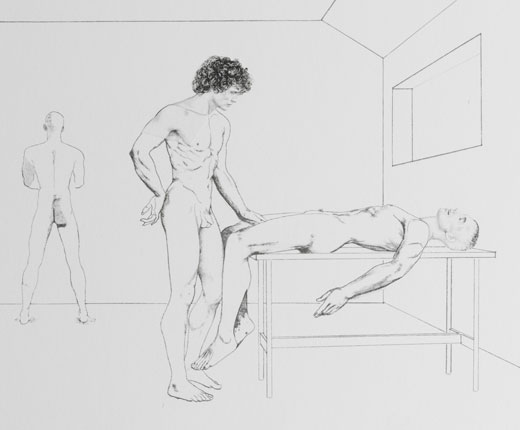

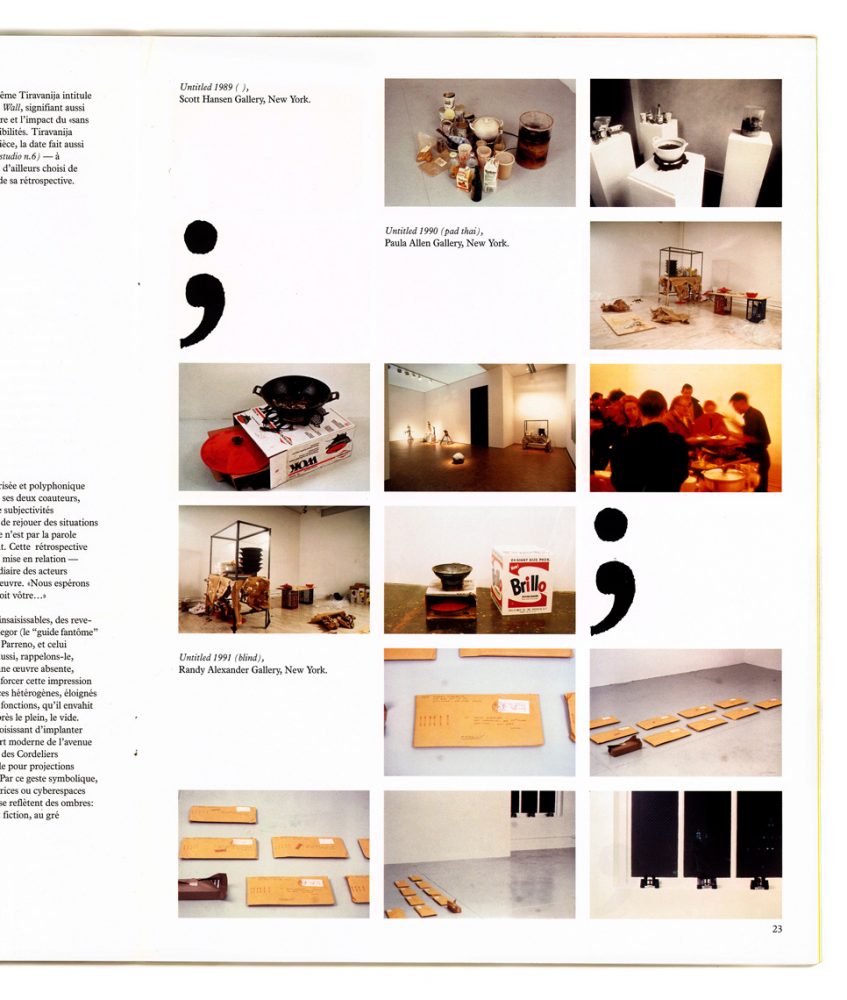

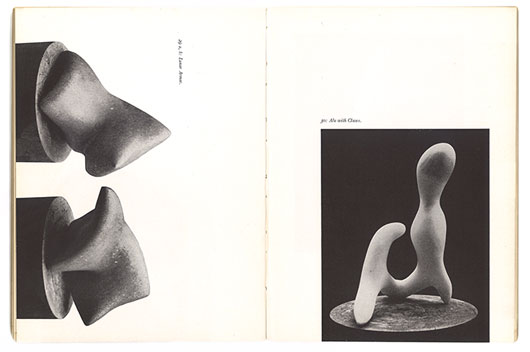

Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Oak relief with man, udders, and vase (detail), 2017. Bois de chêne, 73 × 260 × 24 cm. Photo : Diana Pfammatter.

Toutes les œuvres sont reproduites ici avec l’aimabe autorisation des artistes, Antenna Space, Shanghai ; C L E A R I N G, New York/Los Angeles ; Jan Kaps, Cologne ; Loevenbruck, Paris.

Aujourd’hui,les bancs ou les meubles sont utilisables, mais ce sont avant tout des fabriques dans le sens « folie architecturale » du terme, des images ambiguës, qui permettent d’affirmer que l’art est partout.

JUSTIN MORIN

Vous travaillez en duo, pouvez-vous nous dire quelle est votre dynamique à l’atelier? Vous vivez dans deux villes différentes. Avez-vous deux ateliers distincts?

DEWAR & GICQUEL

Cela fait longtemps que nous travaillons ensemble. La première partie de notre vie d’artiste a été extrêmement fusionnelle et expérimentale dans notre rapport à la pratique. Nous tentions au quotidien des choses avec souvent très peu de réussite dans les réalisations, tout au moins d’un point de vue technique ! Depuis dix ans, nous vivons dans deux villes séparées avec un atelier en Bretagne et un atelier à Bruxelles. Chacun a ses spécificités. Par exemple, la pierre est taillée dans un atelier, le textile brodé et cousu dans l’autre. C’est dans l’atelier en Bretagne que se trouve le four à bois pour la cuisson des céramiques. On pourrait dire qu’il y a un atelier de campagne et un atelier de ville. Les travaux en bois, eux, sont réalisés dans les deux espaces et permettent donc une interchangeabilité. Et sinon, nous nous appelons tous les jours après le déjeuner!

JUSTIN MORIN

Pour revenir à cette idée du désir de produire des formes que nous évoquions en introduction, il est important de dire qu’il y a également chez vous un plaisir à apprendre de nouvelles techniques. Quelles sont les techniques à travers lesquelles vous vous épanouissez le plus en tant que sculpteurs?

DEWAR & GICQUEL

La phase d’apprentissage et de découverte d’une technique est passionnante. Cet apprentissage passe par la pratique et peut durer plusieurs années durant lesquelles on essaie de contourner les règles. Et souvent on se rend compte qu’elles sont incontournables… Mais cette phase d’apprentissage est intéressante car elle envisage la technique comme une chose communicante. Au moment où l’on apprend une technique et qu’on la « propose » sous la forme d’une œuvre réalisée, on matérialise de fait un échange, une communication entre le passé et le futur. Alors qu’aujourd’hui la société occidentale se débarrasse volontairement de ses moyens de production et savoir-faire, nous avons une forte croyance que les techniques et leur diversité, de par leur aspect communicant, sont fondamentales d’un point de vue culturel.

JUSTIN MORIN

Qu’est-ce qui vous a amené à travailler le textile? Était-ce une volonté de vous confronter à un matériau plus léger? Ou étiez-vous attirés par les traditions Arts & Crafts des pratiques textiles?

DEWAR & GICQUEL

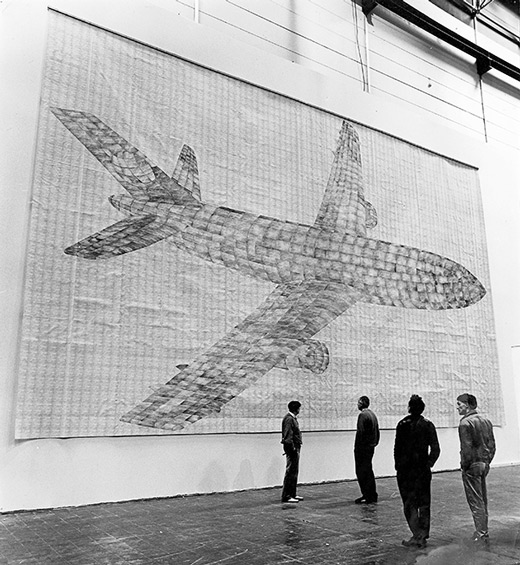

Nos toutes premières œuvres en textile étaient réalisées en tissage. Nous avons tissé des tapisseries assez monumentales, représentant des images agrandies et jouant avec l’idée de la basse définition et du pixel. Nous avons toujours eu un intérêt pour le textile car c’est évidemment une technique que l’on peut maîtriser dans nos ateliers. Il y a quelques années, c’est en explorant la broderie que nous nous sommes équipés de machines à broder industrielles, généralement utilisées pour réaliser des logos sur des casquettes ou des tee-shirts. Au lieu de broder des petits sigles, nous avons décidé de pousser ces machines dans leurs limites et de leur faire broder des surfaces entières, pour réaliser des coussins et des quilts. Historiquement, le quilt est un ouvrage très sophistiqué qui était réalisé en communauté et en guise de cadeau pour célébrer des évènements comme des mariages et les motifs représentés racontaient une histoire. Cette idée du travail en communauté nous intéressait, et c’est pour cela que nous avons choisi de représenter dans ces quilts brodés les écosystèmes et les principes de la permaculture dans les jardins potagers, en association avec des représentations des machines à coudre, broder et surjeter dont nous nous servons pour réaliser ces ouvrages.

JUSTIN MORIN

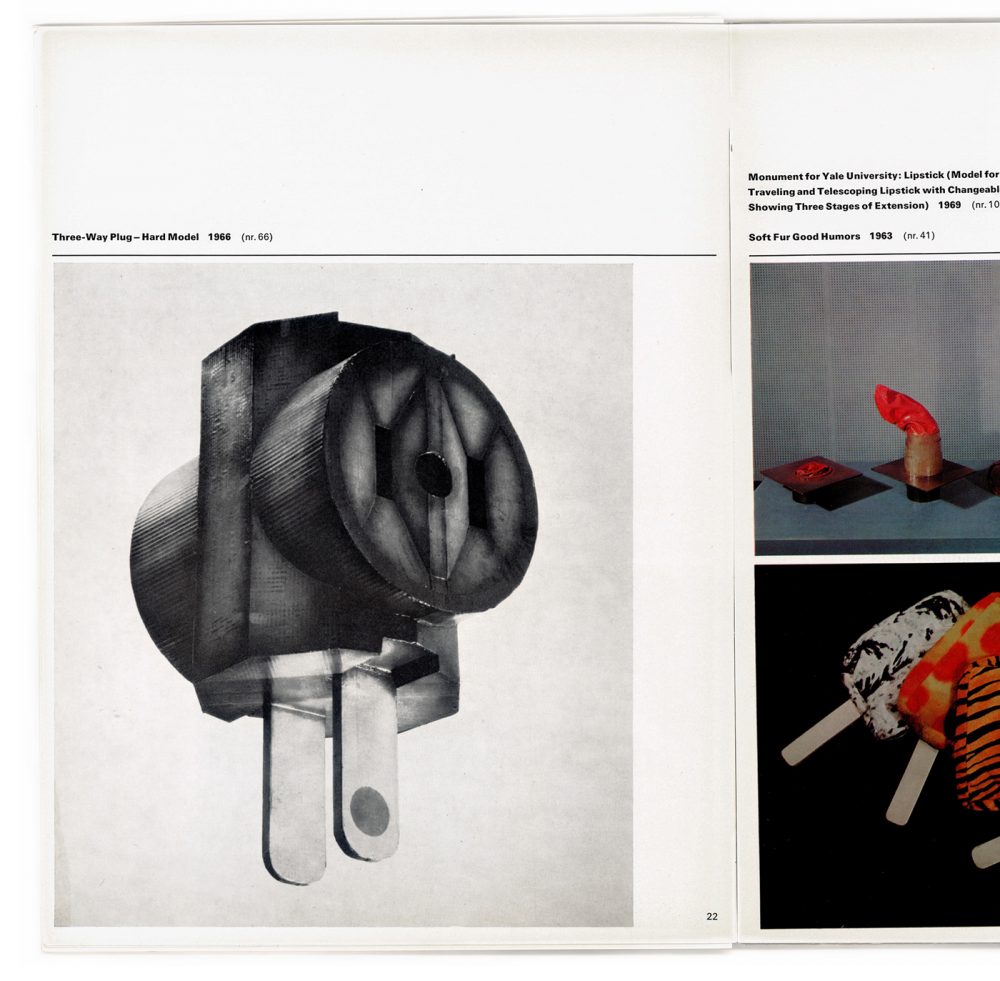

L’humour est très présent dans votre travail. Doit-on interpréter le choix du bidet, un motif récurrent dans votre production, comme un clin d’œil malicieux à l’urinoir de Duchamp, et à toutes les questions relatives au statut de la sculpture que cette œuvre a soulevées?

DEWAR & GICQUEL