Le chant

d’un cygne

Édouard LouisGus Van Sant

Alors que l’on attendait impatiemment le retour de Gus Van Sant au cinéma après son dernier film, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, sorti en 2018, le réalisateur américaina surpris ses admirateurs en réalisant la quasi-totalité de la seconde saison de la série anthologique Feud. Consacré à la dispute opposant l’écrivain Truman Capote à sesriches amies, le récitrevient sur les blessures des différents protagonistes, et l’impact qu’un simple texte peut avoir sur le réel. Une réflexion sur le pouvoir de la littérature qui pouvait difficilement laisser Édouard Louis insensible. L’auteur français, qui vient de publier son sixième livre, intitulé Moniques’évade, a dévoré les épisodes consacrés à l’inénarrable Capote. Il s’entretient ici avec le réalisateur autour de cette figure disparue il y a tout juste quarante ans et qui pourtant ne cesse de fasciner.

Édouard Louis

Gus, je viens de terminer la série Feud – Capote vs the Swans, que tu as réalisé autour de Truman Capote. C’est une série incroyablement puissante, qui aborde les questions de l’homosexualité, de l’amitié, du pardon, de la littérature, dont j’aimerais qu’on parle aujourd’hui. Mais avant cela, je voulais te demander simplement quel avait été le point de départ de ce projet ?

Gus Van Sant

Il y a deux ans, lors d’un diner, mon ami Robin Baitz m’a raconté qu’il était en train d’écrire autour de cette histoire entre Truman Capote et ses « cygnes », le surnom que Truman avait donné à ses riches amies. Il se trouve que je connaissais plutôt bien le sujet puisque j’avais lu l’article intitulé La Côte Basque, publié en 1965 dans le magazine Esquire. Ce texte a causé une rupture entre Capote et ces femmes. De Truman, je connaissais également les trois ou quatre chapitres de Answered Prayers, son roman inachevé. Le fait qu’il n’ait jamais réussi à terminer son livre, mais aussi son rapport avec Andy Warhol – dans les années 50, Truman a essayé de garder Andy à distance, car il le trouvait trop insistant… Quelques années plus tard, il a accepté son invitation et s’est mis à écrire pour son magazine Interview… –, la période du Studio 54, j’étais familier avec tous ces éléments. Quant à Ryan Murphy, qui a produit et imaginé la série, je connaissais une partie de son travail, notamment la série Hollywood, inspirée du livre Full Service de Scotty Bowers. J’ai demandé à Robin Baitz s’il pensait que Ryan accepterait qu’un réalisateur extérieur vienne travailler sur ce projet… Il lui a demandé, sa réponse était positive : « Si c’est ce que Gus souhaite, il peut le faire ». C’est seulement ensuite que j’ai réalisé que je devais vraiment le faire ! (rires). Ryan a écrit le contour de l’histoire, Robin l’a rempli et j’ai réalisé six épisodes sur les huit de cette saison.

Édouard Louis

Que pensais-tu de Truman Capote et de son œuvre littéraire avant de travailler sur cette série ?

Gus Van Sant

Je crois que j’ai lu In Cold Blood [De sang froid] lorsque j’avais 13 ans. Le livre appartenait à la mère d’un ami, il était placé sur la table de la cuisine, c’était plutôt un gros livre. Rien que le titre semblait menaçant. Cette femme m’a dit que c’était un très bon livre. In Cold Blood a eu beaucoup de succès, notamment auprès des femmes au foyer, sans doute car il permettait à ses lectrices, vivant dans des coins reculés comme le Connecticut, de lire la même chose que les femmes de l’aristocratie new-yorkaise.

Truman Capote tenant sa couverture du magazine Interview à La Factory. COuverture réalisée par Richard Bernstein, janvier 1979. Photo: George Rose. Extrait du livre Richard Bernstein Starmaker: Andy Warhol’s Cover Artist de Roger Padilha & Mauricio Padilha, publié par Rizzoli, New York, 2018.

C’est comme ça que je l’ai découvert. À cette période, il faisait quelques interventions à la télévision pour présenter son livre. Ma mère disait qu’elle l’aimait car il parlait avec une drôle de voix mais aussi parce que la manière dont il disait les choses était précise et belle. Elle se sentait bien en l’écoutant.

Récemment, j’ai relu ses livres. Pour moi, il est l’un de ces auteurs comme Norman Mailer qui maitrisait parfaitement la description avec subtilité et nuance. Son écriture était poétique. Et c’est quelque chose qu’il a perdu dans Answered Prayers.

Édouard Louis

Dans Feud, nous sommes témoins de la fascination que Truman exerce sur les femmes de son entourage, ses cygnes. C’est intéressant car il semblerait que cette fascination s’étendait à bien plus de monde, comme à ta mère… Est-ce que tu étais conscient de ce parallèle pendant la réalisation de la série ? À quel point ton rapport biographique à Capote a-t-il joué ? Est-ce que la fascination de ta mère pour Capote par exemple t’a inspiré en filmant les actrices qui jouent les Cygnes de Capote ? Tu les filmes d’une façon si sensible, si généreuse en un sens…

Gus Van Sant

Pas directement, mais j’ai fait des parallèles à d’autres niveaux entre la vie de Truman et la mienne car Truman est né dans une toute petite ville de La Nouvelle-Orléans. Mes parents sont aussi nés dans une petite ville du Sud, du Kentucky. Ma mère était plutôt réservée, mais elle avait une sœur par exemple qui avait une voiture noire, une Jaguar convertible, un choix vraiment excentrique. Ses goûts étaient marqués par sa situation… Et pour en revenir à Capote, j’ai pensé à sa mère lors du tournage, cette mère assez excentrique elle aussi, la mère de cet homme gay. Elle l’a pratiquement abandonné en le laissant à sa propre mère… Truman a vécu avec sa grand-mère. Il y a une photo célèbre de lui, habillé d’un costume blanc alors qu’il avait cinq ans. La mère de Truman voulait être une femme du monde, elle voulait vivre à New York sur Park avenue. Elle s’est mariée avec un homme plutôt riche, elle voulait vraiment intégrer cette aristocratie mais n’a jamais réussi à atteindre les cercles les plus prestigieux.

Édouard Louis

Et Truman en intégrant ces cercles a offert à sa mère une forme de revanche. C’est ce que tu montres dans la série.

Gus Van Sant

Oui, une forme de revanche contre cette société dans laquelle sa mère n’avait pas été acceptée. Truman est allé au lycée à Greenwich, dans le Connecticut, pas très loin de Darien, où j’ai moi-même grandi. Ce sont des petites villes en périphérie de New York, beaucoup d’hommes prenaient le train le matin pour aller y travailler et rentraient le soir. Je crois qu’il est resté une année ou deux à Greenwich. Il se rendait aussi à New York avec les filles qu’il avait rencontré au lycée, ils essayaient d’aller dans des clubs huppés ou de jazz, tous ces endroits dans lesquels tout le monde à l’époque voulait rentrer. Truman était déjà en train de s’évertuer à monter l’échelle sociale, dès le lycée, et il n’a cessé de vouloir le faire tout au long de sa vie… Et toi Édouard, comment est-ce que tu as découvert l’œuvre de Truman Capote ?

Édouard Louis

Assez tardivement. C’est assez étrange car je me pose des questions depuis longtemps sur la place de la fictionet du réel dans l’écriture, je m’interroge sur la façon dont le réel peut permettre de subvertir les formes littéraires canoniques, et les livres de Capote participent à cette réflexion, mais pour des raisons qui me sont inconnues, j’ai mis du temps à les lire. Je crois avoir commencé il y a deux ans, avec De sang Froid. Et cette lecture a été extrêmement forte. C’est un livre immense.

Photogramme extrait de l’épisode 1 de la série Feud : Les Trahisons de Truman Capote, créée en 2023 pour FX par Ryan Murphy, réalisée par Gus Van Sant.

Je connaissais Capote et sa personnalité à travers les photo-graphies que j’avais vues de lui, à travers des entretiens. Et je me souviens comment, en lisant De Sang Froid, je me demandais à quel point ce « corps gay », avec sa petite voix fluette qui fascinait ta mère, Gus, comment ce corps-là, aussi délicat, aussi vulnérable et haut en couleur à la fois, avait pu écrire une histoire sombre, violente et aussi terrible. Il y a un mystère, une contradiction, comme si Proust ou Barthes avaient écrit les livres de Faulkner.

Truman Capote le disait lui aussi : il était comme sorti de lui-même pour écrire ce livre, et cet écartèlement l’a laissé sans forces, épuisé, ce qui expliquait en partie, selon lui, son incapacité à écrire après De sang Froid. D’ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à Feud et à ce roman. Dans De sang Froid, deux hommes entrent dans une maison et massacrent la famille qui y vit. Capote raconte ce fait divers, mais aussi ce qui a amené à son exécution, l’histoire de ces meurtriers, leur passé, leur enfance, les humiliations qu’ils ont vécues. Et en faisant ça, il rend l’histoire de ces hommes qui ont commis ce crime horrible plus complexe, et on ressent même une forme d’empathie pour eux. On perçoit que le crime qu’ils ont commis a une histoire, qui dépasse ces deux individus. Évidemment ça ne rend pas le crime moins horrible, et Capote n’essaye pas de le rendre moins horrible, mais il y a cette tentative de comprendre pourquoi ils l’ont fait. Et pour moi, il y a quelque chose de similaire qui se joue dans Truman vs the Swans. Le crime n’est pas aussi terrible évidemment, et même beaucoup moins, mais la série commence également avec un (plus petit) crime : Truman trahit ces femmes new-yorkaises, les Cygnes. Le crime n’est pas si petit d’ailleurs car une femme s’est suicidée en partie à cause de cette trahison. Truman Capote trahit ses amies les plus proches, ces femmes qu’il voit tous les jours,il les expose, il raconte leurs secrets dans ce texte que tu mentionnais, La Côte Basque. Et au fur et à mesure que l’histoire se dévoile, on découvre des éléments qui expliquent pourquoi l’écrivain a fait cela à ses amies. Sa mère a été humiliée socialement, et il a voulu prendre sa revanche. Il a été humilié en tant qu’homme gay par une de ces femmes de la très grande bourgeoisie, qui l’a traité de « tapette ». On voit aussi que Capote fait des mauvais choix parce qu’il est tétanisé par l’angoisse de ne pas réitérer le succès qu’il a rencontré avec In Cold Blood. Tous ces éléments qui se cumulent dissolvent en quelque sorte sa responsabilité, la complexifient, exactement comme Truman lui-même a complexifié le crime des meurtriers dans son roman. Plus on avance dans ta série, et moins on en veut à Truman, ou en tout cas on comprend ce qui s’est passé. Est-ce que c’était ton intention Gus ? Est-ce que tu as fait une série pour pardonner Truman ? Est-ce qu’il y a selon toi un rapport entre l’art et le pardon ?

Gus Van Sant

Je ne sais pas. Dans tous les films que j’ai pu faire, je m’investis à travers ce qu’on pourrait appeler des « incantations » : rappeler les réalités auquel le récit fait référence. C’est ce que fait le cinéma : on a une histoire, et dès qu’on commence à la filmer, des acteurs jouent des actions, des mouvements, des moments, et rendent cette histoire vivante, et donc plus complexe. Pour ma part, quand je réalise un film ou une série, j’essaye d’interpréter ce qui est écrit dans le scénario. Pour Feud, la construction des scènes venait de Ryan Murphy. Mais je crois qu’il aurait pu écrire presque n’importe quoi, je l’aurais quand même compris et interprété comme l’histoire que je connaissais, avec ma propre perception de la situation. La structure de Ryan a été extrêmement utile pour comprendre ce qu’il fallait mettre en avant parmi toutes les pièces de ce puzzle, et quand les dévoiler. Robin, en tant que scénariste, est connu pour ses longs dialogues. Il a inventé Truman dans ces situations, car il n’y avait pas nécessairement de retranscriptions de ce qu’il a dit à ces femmes. Capote en a parlé en interviews, mais il fallait d’une certaine manière remplir les vides. Robin avec ses dialogues explique beaucoup de choses. Et je dois ajouter que Tom Hollander, qui interprète Truman, a été très fort pour rendre ces raisonnements essentiels, car à la lecture des scénarios, j’ai parfois pensé qu’il fallait en couper certains. J’avais peur que ça soit trop long, que ça manque de rythme. Et au final, ça n’a pas été le cas grâce à Tom qui a toujours compris l’intérêt de ces mots, ce qui a rendu son interprétation encore plus juste. Moi je ne pouvais que réagir à la réalité du tournage : tout était très rapide. On a commencé à tourner le premier épisode sans que l’intégralité de scénario ait été écrit. Tant qu’on est pas sur le plateau, les choses ne sont pas concrètes. Donc avant que le tournage ne commence, je me suis contenté de réfléchir au placement des caméras, c’est tout, car il y avait trop de paramètres que je ne pouvais pas maîtriser. Au final, mon travail a été de filmer la rencontre de ces différents talents, ceux de Ryan, de Robin, Tom Hollander, de Naomi Watts. J’ai filmé tout cela et j’ai en fait ma propre interprétation.

Édouard Louis

Oui, justement, en parlant du placement des caméras et de cette question du pardon que j’évoquais, j’ai justement trouvé que tout, dans la manière dont tu réalisais la série, l’angle, les mouvements de caméras, les zooms, j’ai trouvé que tous ces éléments allaient dans le sens du pardon, ou au moins, du refus de condamner. Comme s’il existait une manière purement formelle de pardonner, en dehors du discours. Comme si un mouvement de caméra pouvait représenter une forme de pardon.

Couverture du magazine Interview, réalisée par Richard Bernstein, janvier 1979. Extrait du livre Richard Bernstein Starmaker: Andy Warhol’s Cover Artist de Roger Padilha & Mauricio Padilha, publié par Rizzoli, New York, 2018.

Je trouve que tu es très délicat avec tes personnages. Que ta caméra à la fois les caresse, les accompagne comme une amie, à d’autres moments les replace dans une situation plus grande.

Cela m’a fait penser à Kafka, et à cette idée Kafkaïenne sur laquelle Geoffroy de Lagasnerie a écrit, selon laquelle, enfin de compte, tout le monde est innocent de tout. Kafka dans la lettre au père énumère les excès de son père, mais il lui dit qu’au fond, il sait qu’il est innocent – que le problème se trouve ailleurs. Au fond, j’ai ressenti ça dans la manière dont tu as filmé Truman et son amie Babe Paley. Peut-être cela n’était pas conscient, car comme tu viens de le mentionner, quand tu crées, tu te laisses porter par une intuition, plus que par un discours. Tu m’as dit un jour que parfois le corps sait mieux que la tête ce qu’il faut faire…

Gus Van Sant

Oui !

Édouard Louis

J’ai aussi trouvé que la série dépeignait de manière très juste l’homosexualité. Comme si cette série était aussi un Portrait de l’homosexuel – un des plus beaux que j’ai vu depuis longtemps : qu’il s’agisse d’homophobie, de désir, de fascination pour la masculinité, de l’amitié avec les femmes,aussi compliquée puisse-t-elle être, de la relation à la mère ou encore des rêves de gloire, qui sont certainement une forme de revanche face aux enfances souvent difficiles que les gays peuvent avoir vécus… Ce désir d’évasion, comme Jean Genet qui s’évadait sur les toits… Pour moi, la série parle vraiment d’homosexualité en général, pas uniquement celle de Truman… C’était ton intention ?

Gus Van Sant

J’ai lu quelques romans de Jean Genet ! De Jean-Paul Sartre également, quand j’étais au lycée…En tout cas, ces récits font partie de mon histoire et ressortent consciemment ou non. Quand j’étais enfant, de mes 11 à 14 ans – à peu près au moment où Truman terminait In Cold Blood –, j’ai eu un professeur d’art à l’école qui était homosexuel. Il portait une cravate noire fine avec un costume parfaitement taillé, il était Canadien francophone. Il nous a appris l’art nouveau, à faire des mobiles à la manière de Calder, il peignait également dans notre salle de classe. Il partageait avec nous ce qu’il faisait durant ses week-ends, on venait dans sa classe juste pour l’écouter. Pour moi, il a été une sorte de connexion avec la vie homosexuelle new-yorkaise du début des années 1960. Ce sont aussi ces souvenirs, en plus des livres lus, que j’ai sans doute, inconsciemment, déployé dans la série. Donc je crois que les choses se transmettent, d’une manière ou d’une autre.

Édouard Louis

Dans le cinquième épisode, que tu n’as pas réalisé, intervient James Baldwin. L’auteur vient pour aider son camarade. Et à travers les moments qu’ils partagent ensemble, tu pointes l’importance des communautés, de la communauté gay et du soutient qu’elle peut apporter. Je suis curieux de savoir combien cette dimension compte pour toi. Est-ce que tu es plutôt entouré ou solitaire dans la création ?

Gus Van Sant

Je suis plutôt seul ! Je me bats seul. Et toi ?

Édouard Louis

Pour moi il y a un lien important entre amitié et création. Évidemment, dès que l’on essaie de faire quelque chose de nouveau, ou au moins de différent, on doit faire face à des réactions violentes, qu’elles soient d’ordre artistique ou politique. Et je crois que l’amitié m’a permis de ne pas avoir peur de ça. J’ai été si souvent insulté pour mes livres, par des journalistes, des critiques littéraires ou des universitaires… L’amitié permet de se donner une légitimé propre, et de ne pas être autant heurté par les critiques. Si Thomas Ostermeier, ou mes amis Didier Eribon ou Nan Goldin aiment ce que j’écris, alors le reste n’a plus vraiment d’importance.

C’est d’ailleurs ce qu’on voit dans Feud. Truman, pour pouvoir écrire, a besoin d’avoir des personnes autour de lui. À partir du moment où il perd l’amitié de ses femmes, il ne peut plus rien faire. On voit bien comment l’absence d’amitié affecte sa capacité à créer. Évidemment, il y a des artistes qui travaillent dans la solitude, je pense à Thomas Bernhard, mais c’est un mystère pour moi. C’est cette même solitude que tu cultives dans la création ?

Gus Van Sant

Je croyais que la question concernait le combat, pas l’écriture !

Édouard Louis

On peut considérer les deux termes comme synonyme ! (rires)

Gus Van Sant

Oui, dans ce cas, je crois que l’on a besoin d’immunité pour créer. L’écriture est une forme d’amitié sociale, un tournage l’est aussi. Il y a toujours un groupe de proches avec qui je partage mes projets, mes convictions et mes doutes. Mais quand il s’agit de se battre, alors oui, je me bats seul.

Édouard Louis

Une amitié, pour qu’elle dure, doit aussi savoir pardonner – désolé, c’est un sujet qui m’obsède et sur lequel je veux t’entendre (rires). Si Truman était ton ami et écrivait sur toi comme il l’a fait dans La Côte Basque sur les Cygnes, est-ce que tu lui aurais pardonné ?

Gus Van Sant

Peut-être ! Je ne suis pas sûr ! (rires) Cela dit, j’ai quelques amis qui ne parlent plus à leur famille, et je trouve ça toujours surprenant, voire choquant. C’est dur pour moi de voir certaines personnes couper définitivement les liens avec les autres. Je crois que je serais dans le pardon. Je ne comprends pas qu’on puisse arrêter de se parler. Peut-être que c’est différent en France ! (rires)

Photogramme extrait de l’épisode 1 de la série Feud : Les Trahisons de Truman Capote, créée en 2023 pour FX par Ryan Murphy, réalisée par Gus Van Sant.

Je constate par contre qu’il y a des personnes qui ne me parlent pas, non pas à cause de moi, mais à cause de mon art. Ils ont entendu parler de moi, n’ont jamais vraiment rien vu mais ont décidé qu’il valait mieux ne pas me parler. Je suis parfois confronté à ces personnes. Quand je les rencontre, ils se tournent et s’en vont !

Édouard Louis

Quoi ? Mais qui sont ces gens ? Des catholiques radicaux qui t’en veulent de parler d’homosexualité ?! (rires)

Gus Van Sant

C’est peut-être ça ! Ou alors, peut-être à cause de Drugstore Cowboy, mon second film qui parlait d’addiction aux drogues. Je me souviens qu’à l’époque de sa sortie, j’étais à une fête et j’ai entendu quelqu’un qui ne savait pas qui j’étais dire « C’est absurde, c’est stupide, c’est ridicule ». Et quand j’ai essayé de parler à cette personne, elle a simplement répondu qu’elle ne voulait pas me parler.

Édouard Louis

C’est tellement grotesque que c’est hilarant ! Bon, il est vrai aussi que produire des oppositions, quand on est un artiste, c’est une chose saine. Truman a lui aussi produit des lignes de fracture, tu montres dans ta série que certaines personnes le haïssaient, comme Gore Vidal notamment…

Gus Van Sant

Oui, mais ce qui est aussi fou avec Capote, c’est qu’il n’a plus été capable de créer à un certain moment. Il n’a jamais fini Answered Prayers. Il a traversé presque deux décennies pendant lesquelles il n’a pas été capable de terminer ce livre, alors qu’il n’arrêtait pas de dire qu’il écrivait. Il était devenu une célébrité qui faisait un peu trop la fête et ne travaillait plus vraiment. Je vois parfois ça à Hollywood, avec certaines personnes qui atteignent une certaine notoriété et validation, et qui ensuite n’arrivent plus à écrire ou réaliser.

Édouard Louis

Et pourtant l’incapacité de Capote à terminer ce livre a contribué à sa légende. Un peu comme Rimbaud, qui a renoncé subitement à la littérature. C’est aussi l’une des raisons pour laquelle on l’aime autant, non ? Beaucoup de gens disparaissent mais peu disparaissent d’une façon aussi légendaire que Rimbaud ou Capote. Et d’ailleurs, peut-être qu’inconsciemment Truman a compris que son blocage allait couronner son œuvre, peut-être plus qu’Answered Prayers l’aurait fait s’il l’avait terminé.

Gus Van Sant

Oui c’est vrai. Et puis il y a aussi un côté chasse au trésor avec ce dernier livre achevé. « Où est-ce que ce roman est passé ?! ». A-t-il été détruit ? Peut-on le retrouver ? Beaucoup de personnes pensent qu’il est entreposé dans un dépôt oublié. D’autres pensent qu’il est disséminé dans ses correspondances. Je ne pense pas que ça soit le cas car cela a déjà beaucoup été étudié… Et pour d’autres, il n’a jamais été écrit, donc il n’existe pas ! Le mystère reste entier et participe à la fascination pour Truman Capote…

Héros

Camille Moulin-Dupré

Auteur du Voleur d’Estampes, manga en deux volumes publié chez Glénat, Camille Moulin-Dupré est un passionné de cinéma. À travers ces illustrations et ce texte qui retrace son histoire, entre souvenirs intimes et plaisirs cinéphiles, il revient sur les films et personnages qui ont façonné son identité d’auteur.

Je suis auteur de manga. Avec un père peintre et une mère qui fut bibliothécaire, on pourrait voir une certaine logique à ce que je sois auteur de bande dessinée : le mélange entre le texte et les images.

Pourtant faire du manga n’était pas une évidence. Si j’en suis venu là, c’est que je voulais faire des films. Aussi loin que je me souvienne, je suis toujours allé en salle. Dès l’âge de trois ans, j’y ai accompagné ma mère durant les week-ends et les vacances. Adolescente, elle séchait les cours pour aller au ciné. Elle était passionnée par Truffaut et avait une fascination sans borne pour Christopher Walken. Assez naturellement, elle m’a emmené avec elle. Petit, j’ai pu voir toutes les daubes que je voulais (j’ai vu toutes les adaptations des Tortues Ninja). On pouvait aller en salle deux fois par jour, voir cinq à sept films par semaine. Du cinéma Hollywoodien. Du cinéma d’auteur. Du cinéma asiatique. Bref tout. Sans compter les cassettes vidéo.

Avec mon père, qui peignait avec la télévision en fond sonore, j’ai découvert les polars, la science-fiction et les films d’action, que l’on voyait sur Canal + ou en magnétoscope. J’ai une très grosse culture vidéoclub. Pourtant le cinéma n’était qu’un divertissement… Ce que je voulais, c’était faire les Beaux-Arts.

À cette époque, fin 90, début 2000, le Graal pour les étudiants était de posséder une caméra DV. Un caméscope numérique, une Sony de préférence, avec un Mac pour faire du montage. Tout le monde voulait faire des installations vidéo… Moi j’avais tout claqué dans un PC. Ni mes parents ni moi ne pouvions m’offrir de caméra.

Pourtant je sentais que je voulais faire de la narration en vidéo. Et peu importe si c’était en basse résolution. Pendant un temps, j’ai utilisé une webcam avec un dictaphone couplé à un micro de PC. On ne peut pas faire plus cheap. Tout le monde me le rappelait sauf mon professeur de vidéo qui m’encourageait. De l’image et du son: c’est tout ce qui compte sur un écran quand on a les bonnes intentions.

Mais très vite, je me suis heurté à deux réalités. Le cinéma est un art collectif et moi j’étais seul. Et j’ai compris que lorsque l’on ne sait pas cadrer avec un caméscope, comme c’était mon cas, alors il était compliqué de faire un film. Pourtant deux ou trois ans plus tard, un producteur me signait pour réaliser un premier court-métrage, avant même que j’obtienne mon diplôme. Et ça, c’est en grande partie grâce à Satoshi Kon.

Satoshi Kon le réalisateur qui m’a donné envie de faire du cinéma

Les amateurs de cinéma d’animation connaissent tous Satoshi Kon. Pourtant, le jour où j’ai découvert son premier film, j’étais seul dans la salle. Tout juste bachelier, avec un appétit délirant autour du Japon, Perfect Blue m’a mis une grande claque. En voyant ce thriller psychologique où une ancienne chanteuse de girls band sombre peu à peu dans la schizophrénie, je comprends que les films d’animation peuvent être pour adultes. Je suis fasciné par la façon dont Kon mêle le réel, l’imaginaire, l’onirisme, les cauchemars ou les visions délirantes. Et si j’utilise le fantastique et les cauchemars dans mon œuvre, c’est probablement du fait de son influence. Quelques années plus tard, je découvre sa série Paronaïa agent (2004), que je considère comme son chef d’œuvre. Il y a notamment un épisode qui se passe lors de la création d’un dessin animé. L’occasion pour le réalisateur de décrire tous les métiers : animateur, réalisateur, décorateur, coloriste. Cet épisode, c’est le déclic. À partir de là, c’est décidé, je peux faire de l’animation chez moi, seul, en autodidacte. Il me suffit juste d’enfiler toutes les casquettes. Je ne sais pas animer ? Pas grave, je filmerai au caméscope et je décalquerai plan par plan à la palette graphique. Je ne sais pas cadrer ? Là, désormais avec un ordinateur, j’ai tout le temps de peaufiner mon plan. Je réalise alors en autodidacte sept minutes d’animation, avec mon petit frère de sept ans comme interprète principal. L’animation vaut ce qu’elle vaut, par contre je soigne le découpage, le montage, le jeu avec la musique, et surtout le style graphique.

Quand Bruno Collet, un réalisateur de films d’animation passe à mon école des Beaux-Arts, je lui montre mon film, histoire d’avoir un avis. Une semaine plus tard, son producteur me laisse un message sur mon répondeur. Ils seraient très heureux que je réalise un court métrage pour eux.

Camille Moulin-Dupré, Mima, l’héroïne angoissée et son double maléfique du film Perfect Blue de Satoshi Kon.

Jean-Paul Belmondo, l’acteur pour lequel j’ai réalisé un film

Quand Jean-François le Corre, le producteur du studio Vivement Lundi! me propose de faire un film sur Belmondo, j’ai du mal à être enthousiaste. Bébel a beau être une icône du cinéma, pour moi c’est un vieil acteur qui n’est pas de ma génération. Mais faire un film n’est pas une occasion qui se refuse.

J’ai alors en tête un autre chef d’œuvre de Satoshi Kon : Millennium Actress (2001). La vie fictive d’une actrice qui a traversé tout le cinéma japonais. Avec Belmondo, je mesure bien que je peux faire la même chose avec le cinéma français. En regardant cinq films de Jean-Luc Godard et de De Broca, je me rends compte que l’acteur français a joué tous les genres : polar, aventure, comédie, drame, action… Et aussi, qu’il court toujours après une fille : Anna Karina, Jean Seberg, Ursulla Andress, Françoise d’Orléac… L’idée du film Allons-y! Alonzo! (2009) me vient instantanément : Bébel qui part à la poursuite d’une jeune femme, en explorant sa filmographie, le tout dessiné comme le journal de Tintin.

Camille Moulin-Dupré, Jean-Paul Belmondo en Pierrot le fou, extrait de mon film ALLONS-Y ! ALONZO !

Wes Anderson, le réalisateur par lequel je suis arrivé au manga

C’est en voyant Fantastic Mister Fox (2009) que m’est venue l’idée du Voleur d’estampes. En sortant de la salle, je me suis mis à raconter ma propre histoire de cambrioleur. Mais je voulais la transposer dans le Japon du XIXe siècle, avec une esthétique fidèle aux maîtres de l’ukiyo-e : Harunobu et Hiroshige.

Et voici comment m’est apparu mon nouveau film d’animation ! Un projet hybride que je voulais aussi transposer en livre. Au final le film ne s’est jamais fait.Il est devenu un manga en deux tomes édités chez Glénat. Aucun regret, bien au contraire : en quatre cents pages on peut raconter bien plus de choses qu’en quinze minutes d’un court-métrage.

Pourtant ce projet je l’ai vraiment pensé comme un film d’animation. Chaque case est un plan, chaque chapitre est une scène. Je compose mes doubles pages comme si elles étaient un cadre de cinéma. Le cinéma, c’est avant tout raconter en image plutôt qu’en mot. Aussi pour chaque tome, je dessine d’abord toutes les planches et ce n’est qu’une fois les images terminées que j’y ajoute les dialogues. Si une image se suffit à elle-même, pas la peine de rajouter du texte.

Le premier tome a été un succès inattendu, en grande partie par son style visuel, et aussi grâce à la passion grandissante du public envers le Japon. Cela allait faire un an jour pour jour que le livre était sorti. La veille, j’ai dit à ma fiancée à quel point j’étais heureux de fêter l’anniversaire du Voleur d’estampes, mais que le plus beau des cadeaux serait un coup de téléphone pour du travail. Et ç’a été le cas. Octavia Peissel, la co-productrice de Wes Anderson m’appelle pour me dire qu’il avait lu et aimé mon manga, et qu’il souhaiterait que je travaille sur son prochain film qui se déroule au Japon : Isle of Dogs (2018). Moi qui était autodidacte, j’allais travailler pour un grand cinéaste ! Comble de la chance, je me suis retrouvé dès le départ à travailler sous les ordres directs de Wes Anderson, avec Octavia comme relais entre nous deux. Wes est la personne la plus intelligente que j’ai rencontrée. Il a un regard terriblement affûté, il voit tout, la moindre erreur, instantanément. Avec lui, il n’y a pas de place pour l’imperfection. Il faut aussi accepter qu’on est là pour nourrir son imagination. Une imagination que je pressens comme perpétuellement en mouvement, et derrière laquelle on court toujours. Produire pour lui est long et exigeant mais il y a une véritable satisfaction à passer autant de temps sur une simple image. À la perfectionner. Surtout quand le résultat est là.

Camille Moulin-Dupré, Mon Voleur d’estampes, face au loup de Fantastic Mister Fox, de Wes Anderson. Le Voleur d’estampes, tomes 1 & 2 édité chez Glénat manga.

Mad Max Fury Road, mon film préféré

Immortan Joe, Furiosa. Un univers qui me transporte instantanément. Pourtant esthétiquement, c’est assez éloigné de mes goûts. Mais la fascination est bel et bien là. Mad Max Fury Road (2015) est tout ce que j’aime dans le cinéma. La première fois que je l’ai vu, c’était en après-midi. J’ai enchaîné ensuite avec une soirée spéciale qui projetait les deux premiers Mad Max, pour finir à nouveau sur Fury Road.

La nuit qui a suivi, j’ai rêvé en boucle des visages d’Immortan Joe et Furiosa. Puis j’ai été incapable de faire quoi que ce soit pendant une semaine. Même chose, toutes les fois où je l’ai revu. En réalisant cette illustration, j’ai de nouveau commencé à rêver du film…

Camille Moulin-Dupré, Immortan Joe et Furiosa, les héros de Mad Max Fury Road

Charade

Martine ReidCary Grant

Cary Grant est né en 1904 à Bristol, au Royaume-Uni. Il s’appelle alors Archibald Leach. Sportif, proche des milieux de théâtre, il devient acrobate. C’est au sein d’une troupe qu’il arrive en 1920 aux États-Unis, à bord de l’Olympic, l’un des transatlantiques réalisant la liaison Southampton-New York. En 2021, Martine Reid, universitaire française ayant étudié et enseigné à l’Université Yale, a publié aux Éditions Gallimard Être Cary Grant. Il s’agit d’un essai questionnant la construction de ce personnage public, et les liens étroits qu’elle entretient avec sa personnalité privée. Ensemble, nous discutons de la genèse de l’ouvrage, et de la création de cette illusion qu’est Cary Grant, mais aussi de ses failles, ses limites : le moment où elle vacille.

Florian Champagne

Quand et comment avez-vous découvert Cary Grant ?

Martine Reid

Je pense que je l’ai découvert quand j’étais adolescente, parce que sa photo devait circuler régulièrement dans les magazines. Ensuite, quand je suis allée aux États-Unis, j’ai beaucoup fréquenté les ciné-clubs de l’université dans laquelle je faisais ma thèse et où j’ai enseigné ensuite. Là, je l’ai vu très régulièrement. Il me semble que ça s’est passé en deux étapes : la première fois par la photo, la deuxième fois en le voyant au cinéma.

Florian Champagne

Quand avez-vous découvert l’existence d’Archibald Leach, cet homme que l’on connaîtra plus tard sous le nom de Cary Grant ?

Martine Reid

Il y a une quinzaine ou une vingtaine d’années, je suis tombée, un peu par hasard, sur une biographie en anglais. La seule qui faisait référence à l’époque, celle de Marc Eliot. J’ai découvert à ce moment – là qu’il était anglais, ce que j’ignorais – et qu’il y avait eu une affaire de pseudonyme – ce qui est assez habituel dans le monde du cinéma. Dans son cas, néanmoins, c’est tout à fait singulier. Il prend un nom de scène, et à partir de ce nom, il va se réinventer. Au moment où la Seconde Guerre mondiale est déclarée, il décide de prendre la nationalité américaine, et souhaite également que son nom légal, son état civil, soit transformé en Cary Grant. À l’occasion de ses mariages successifs, y compris quand il sera père d’une petite fille, il portera ce nom-là.

Cary Grant, La Mort aux trousses (North by Northwest), Alfred Hitchcock, MGM, 1959.

Florian Champagne

Quels sont les éléments qui déclenchent l’écriture de votre essai, Être Cary Grant ?

Martine Reid

Il y a d’abord un intérêt littéraire pour les écrivains, les écrivaines, qui ont changé de nom, et se sont construit une identité à partir d’un monde de fantaisie. Ce processus-là, je l’avais bien considéré en littérature, et il m’intéressait beaucoup. Un des points de départ a aussi été mon grand intérêt pour les classiques américains. Je sortais de mes habitudes de littéraire ; d’un autre côté, j’avais une grande familiarité avec la capacité qu’ont certains, certaines, à exister ailleurs, à s’auto-engendrer, à devenir un autre par l’utilisation d’un autre nom. C’était le cas de Cary Grant.

Florian Champagne

D’où vient la nécessité pour Archibald Leach de devenir Cary Grant ?

Martine Reid

C’est une nécessité que l’on peut croire consciente et inconsciente. Quand il arrive dans les bureaux de la Paramount en 1932, et qu’on lui propose un contrat, on lui explique que, pour l’honorer, il aura un nom de scène, qu’il peut choisir. Il choisit Cary car il s’était déjà appelé comme ça dans une fiction dans laquelle il avait joué à Broadway, et puis il choisit un patronyme au hasard – enfin, pas tout à fait, puisque c’est le nom d’un président américain. Il crée un nom facile à retenir, trois syllabes au total. La Paramount est d’accord, et le voilà devenu Cary Grant.

Inconsciemment, les choses sont sans doute plus complexes. C’est quelqu’un qui a eu une enfance particulièrement difficile. Il a été un enfant des rues, plus ou moins abandonné par son père, ce dernier lui ayant fait croire que sa mère était morte quand il avait dix ans, alors qu’elle avait en réalité été internée dans un hôpital psychiatrique. On trouve dans son enfance une suite d’éléments de cette nature, qui expliquent peut-être son souhait d’oublier son passé anglais, son histoire particulièrement douloureuse, de se transformer en autre. Le métier d’acteur convient idéalement pour cette transformation.

Florian Champagne

Connaître la vie intime de cet acteur, l’identité presque cachée de cet homme, nous permet-il de lire différemment sa carrière et son travail de comédien ?

Martine Reid

Logiquement, oui. Pour ma part, j’ai été soucieuse de ne pas essayer, ni de psychanalyser Cary Grant, ni d’essayer de dire : voilà ce qu’il est réellement. Ce qui m’a intéressée, c’est de penser l’image de Cary Grant au cinéma à partir de ma position de spectatrice. Je ne suis pas, dans ce cas, historienne de la littérature, encore moins critique de cinéma. Je pense avoir un certain nombre d’outils à disposition pour penser les choses de manière satisfaisante ; mais au bout du compte, on ne sait pas qui est Cary Grant, et on ne le saura jamais. C’est pourquoi j’ai volontiers utilisé le terme de leurre : c’est une sorte d’illusion, de fantôme créé par Hollywood, dans lequel la réussite de Cary Grant est majeure, épatante.

Florian Champagne

Au cinéma, Cary Grant incarne ce qu’on pourrait appeler le gendre idéal : séduisant, viril, agréable. Cette figure dit-elle quelque chose de l’époque qu’elle fait rêver ?

Martine Reid

Oui, parce que l’on a un cinéma qui doit être extrêmement consensuel. Il faut présenter des images tout à fait irréprochables d’un point de vue moral : le masculin en gloire, le féminin en gloire. Les stars, chacune dans leur genre, et dans les multiples sens de ce terme, incarnent le masculin et le féminin. Cary Grant ne déroge pas du tout à l’image qu’on lui a collée à la peau : la Paramount cherchait un acteur avec ce type de physique, qui soit européen, parce qu’il y avait une sorte de prestige du physique européen. Au départ, c’est un mauvais acteur qui n’a jamais suivi de cours d’art dramatique. Il est grand, unanimement considéré comme très beau. C’est une figure idéale.

Florian Champagne

Vous venez de le dire : au départ, ce n’est pas un très bon acteur. Pourtant, il devient celui que tous veulent imiter. Comment passe-t-il de l’un à l’autre ?

Martine Reid

Le travail, le temps. Les critiques ont très justement fait remarquer qu’il est maladroit dans ses premiers films. Il doit probablement suivre des indications plus ou moins précises, et ne fait que ce qu’on lui demande. Au moment où on imagine de lui faire jouer un rôle à la fois sentimental et comique, dans une sorte de distanciation avec le personnage qu’il joue, il devient meilleur. Lorsqu’il commence à jouer avec Hitchcock, ce dernier voit que derrière cette façade élégante, qui n’est au fond qu’une coquille vide, il y a probablement un homme capable de rages formidables, et qu’il faudrait qu’il puisse les manifester à l’écran. Ça, c’est Soupçons : le génie de Hitchcock est d’avoir été capable de comprendre que, derrière cette façade en smoking, ce sourire figé, il y avait quelqu’un avec un caractère beaucoup plus complexe, qu’il pouvait faire passer à l’écran. Petit à petit, les choses se sont mises en place. Ainsi, il a fini par être ce grand acteur, que tout le monde a rêvé d’être.

Florian Champagne

Vous parlez d’Être Cary Grant comme d’un essai, plus que comme d’une biographie. Y-a-t-il une part de spéculation dans ce que vous y écrivez ?

Martine Reid

C’est un essai, ce n’est pas une biographie. Il y a une biographie que j’aurais aimé faire, c’est celle de Scott Eyman. Il a été dans les archives, a retrouvé les carnets de jeunesse de Cary Grant… Il aurait fallu être sur place six mois. Ça aurait été agréable, mais ça n’a pas été possible. Je me suis contentée de ma place de spectatrice : je suis cinéphile, j’ai vu une très grande partie des soixante-quinze films dans lesquels il a tourné, je peux raisonner sur sa personne, par ailleurs j’ai des informations biographiques, et je peux essayer de mettre une chose avec l’autre pour poser des questions, plus que d’y répondre. Cary Grant est un leurre magnifique : on ne peut pas dire exactement qui il est. Sans doute ne peut-on le dire pour personne.

FLORIAN CHAMPAGNE

Ajoutez-vous de la fiction à la fiction, de l’illusion à l’illusion ?

MARTINE REID

On pourrait dire ça : ma réaction à sa figure maintient l’illusion.

FLORIAN CHAMPAGNE

Dans cette idée d’une quête de la vérité derrière l’illusion, je pense aux prétendues relations homosexuelles que Grant aurait entretenues, et dont il semble que nous n’ayons aucune preuve formelle.

MARTINE REID

Là, je n’ai pas voulu trancher. Je pense que l’on ne sait pas, et qu’il faut maintenir ce fait. On peut interpréter et interroger. On peut voir qu’il y a eu,

de sa part, un déni systématique durant toute son existence. Le plus vraisemblable est qu’il était bisexuel. Ce que l’on sait, c’est qu’il est difficile dans ses rapports affectifs avec les autres – quelle que soit leur nature. Dans sa vie, il y a des ratages sentimentaux à répétition : marié cinq fois, le dernier mariage étant le plus court.

Dans ce registre, il est intéressant de noter que, dans certains films, on le voit travesti. Certes, le travesti est une habitude du cinéma burlesque, et du théâtre burlesque. Mais cette situation ne s’observe pas pour d’autres acteurs contemporains de Cary Grant. On ne voit pas James Stewart, auquel on l’a souvent comparé, avec des vêtements de femme…

Florian Champagne

Le livre évoque les rapports que Cary Grant entretient avec Archibald Leach, tout au long de sa vie, sur les troubles et les croisements que cause cette double identité. Pensez-vous que les rapports entre son identité et son personnage évoluent tout au long de son existence ?

Martine Reid

Oui, ça évolue, mais à la différence de certains autres cas que je connais, notamment en littérature, on voit que chez Cary Grant, au fond, les deux noms restent en tension l’un vis-à-vis de l’autre. Il abandonne son nom anglais pour un nom de fantaisie, créé à des fins de rôles cinématographiques ; mais cette sorte de double identité reste problématique jusqu’à la fin de sa vie. C’est quelqu’un qui a eu des problèmes récurrents à ce sujet. Lui-même, au moment où il prend la nationalité américaine, et se fait appeler Cary Grant, dit : « Ça y est, cette fois, je suis débarrassé de mon premier nom. » Sauf que ça n’est pas si simple. Alors qu’il a une cinquantaine d’années, il passe chez un psychiatre qui va lui recommander de prendre du LSD à des fins thérapeutiques pendant un an et demi, pour essayer de dénouer cette sorte de difficulté existentielle qui le caractérise.

Florian Champagne

À quel point pensez-vous qu’il a conscience de cette illusion qu’il façonne, au fur et à mesure de sa carrière ?

Martine Reid

Cette illusion, il y tient : son identité est celle-là. C’est Hitchcock qui a, au fond, imaginé cette sorte de paradoxe, d’inversion de la situation : puisque Cary Grant existe au cinéma, il existe dans la réalité. C’est l’illusion qui crée Cary Grant. Et, dans la réalité, il se débrouille avec ça. Il est Cary Grant.

Florian Champagne

Est-ce que le succès qu’il obtient, lié à la création de son personnage, est quelque chose qu’il désire ? Dans ce que vous expliquez, on dirait presque que les choses lui arrivent comme par accident.

Martine Reid

J’ai eu ce sentiment, oui. Au fond, on dirait qu’il se laisse faire, se laisse porter par les différents rôles qu’il va occuper, et qui vont construire sa personnalité, film après film. À un moment donné, il décide de s’arrêter, après soixante – quinze films. Il arrête de jouer alors qu’il a une soixantaine d’années. Mais ensuite, quand il a quatre – vingt ans – ça c’est tout à fait extravagant et sans équivalent – il décide de faire des sortes de one man shows où il va raconter sa carrière cinématographique.

Florian Champagne

Pensez-vous que cette série de spectacles naît de son désir de profiter de son succès, du personnage qu’il a créé ?

Martine Reid

On peut se le demander, parce que ce n’est certainement pas pour des raisons financières : il est riche à millions. Peut-être est-ce pour mesurer sa popularité : il veut que les gens soient là, qu’ils viennent pour voir Cary Grant. Quand il commence à faire ça, il a arrêté le cinéma depuis une vingtaine d’années. Et il présente – chose très étonnante – des extraits de ses films dans lesquels il est beaucoup plus jeune et beau qu’il n’est à quatre-vingts ans : on le sent à bout de souffle, un vieux monsieur boursouflé, l’alcool et la drogue n’aidant pas. Il fait le tour des États-Unis comme s’il était un vieux clown, qui avait besoin de se montrer.

Florian Champagne

Comme s’il était attaché à Cary Grant tel qu’il est dans les films.

Martine Reid

Il a besoin de renouer avec ce Cary Grant-là, qui n’est, jusqu’à un certain point, plus. En même temps, c’est son identité. Quand on regarde dans l’histoire du cinéma, je n’ai pas trouvé d’acteurs qui aient fait des choses semblables – se produire pour raconter leur vie. Cet exercice est tout à fait curieux… Surtout que c’est fatigant. Il fait une crise cardiaque avant d’entrer en scène dans un endroit perdu des États-Unis, et va mourir dans ces circonstances. Qu’avait-il besoin de faire cela ? Il devait, assurément, y trouver satisfaction.

Florian Champagne

Cary Grant ne serait-il finalement que le symptôme parfait d’une industrie – celle du cinéma – destinée à produire de l’illusion, faire rêver le public ?

Martine Reid

Quand on regarde ses quatre premiers mariages, on peut croire qu’effectivement, c’est l’image d’un Cary Grant de cinéma qui est apparue extrêmement séduisante. Dans la réalité, quatre de ses femmes l’ont quitté. Comment peut-on quitter une icône si extraordinaire ? Toutes invoquent les mêmes raisons. Elles décrivent un homme obsessionnel, jaloux, infidèle, violent, profondément dépressif. Ce n’est plus l’image de cinéma, mais celle d’un homme torturé, instable ; mais sans doute content de lui, pour toutes sortes de raisons.On revient à l’idée de l’illusion : c’est le miracle, le mirage, de l’écran de cinéma, qui projette des êtres qui paraissent exceptionnels, parce qu’ils sont parfaitement fabriqués par l’image, par l’éclairage, par la façon dont ils sont cadrés à l’écran. Le cinéma est de l’ordre du merveilleux, de l’opération magique, de la perfection. Pendant une heure, une heure vingt, une heure quarante, on a quelqu’un qui est « parfait ».

Dans la réalité, personne n’est parfait – et, sans surprise, les choses sont plus compliquées. Dans son cas, les choses le sont particulièrement, parce que l’illusion a été particulièrement efficace. Il y a un grand écart, entre, d’un côté, l’illusion créée au cinéma, avec un savoir-faire remarquable, et de l’autre, un homme limité dans ses capacités affectives, qui a eu toutes sortes de difficultés. Un critique avait dit : « Avec l’enfance qu’il a eue, Cary Grant aurait simplement dû être un adulte névrosé. » Il a réussi à transcender cela, grâce au cinéma, à l’illusion. D’ailleurs, nous, en miniature, sans être de grands acteurs, nous pouvons également faire l’expérience de l’illusion que nous pouvons arriver à créer, par opposition à la réalité de notre situation. Heureusement que l’illusion existe : je suis pour l’illusion, résolument.

C.Q.F.D. de l’ambiance

Une conversation

avec Emanuele Coccia

Luca Marchetti

LUCA MARCHETTI

On ne peut pas discuter d’ambiance sans aborder la question du « sensible » qui occupe aujourd’hui une place inédite dans la culture. Commençons en observant que les aspects de l’expérience qui relèvent de la sensibilité sont devenus fondamentaux pour définir notre identité. Ainsi, pour préciser son statut social, l’individu affiche plus volontiers ses compétences esthétiques, ses goûts gastronomiques ou ses connaissances en œnologie, que son appartenance à une classe sociale ou alors une situation socio-économique. Qu’en pense l’auteur de La Vie Sensible?

EMANUELE COCCIA

C’est tout à fait le cas. C’est très important de montrer des compétences sensibles pour se présenter à l’autre.

La sensibilité a été graduellement arrachée à son statut traditionnel de phénomène d’apparence. Ce n’est plus une interface entre nous et le monde, elle fait tout à fait partie des mécanismes de construction du réel et de la vie de chacun dans la société. Débattre de choses sensibles ou esthétiques – comme les vins et spiritueux – est un moyen de montrer sa « valeur » individuelle et son mode d’être dans le monde.

Pour le comprendre, il faut rappeler que tout cela a été possible parce que notre société a graduellement adopté une vision de l’esthétique ancrée dans le « jeu ». Et la culture digitale n’y est pas pour rien. Comme le dit, entre autres, l’écrivain Alessandro Baricco, la logique au cœur de la société digitale est une logique de gaming et celle-ci définit de plus en plus notre rapport à la société. Ce qui fait écho aux idées bien plus anciennes du philosophe Friedrich Von Schiller qui, dans ses considérations sur l’appréciation esthétique, affirme qu’elle est en mesure de transformer les qualités de l’objet en prouvant que la beauté n’est pas une simple qualité de l’objet, ou de l’œuvre d’art, mais que le jeu esthétique entre humains qui révèle le beau est quelque chose qui est en mesure de perfectionner la vie sociale dans son ensemble… Ce même jeu est ce qui nous permet d’affirmer notre liberté et notre autonomie. Ainsi, on peut élargir la logique du gaming jusqu’au cosmos, car nous le construisons de manière sensible, comme dans un jeu, parce que cela nous permet de mettre en scène notre liberté d’individu. C’est pour la même raison qu’on se définit en discutant de vins et de nourriture : on ne se cantonne pas à une contemplation de la réalité, on en débat pour mettre en scène notre liberté aux yeux des autres…

LUCA MARCHETTI

Certains considèrent cet engouement pour le sensible comme une mode, surtout dans les domaines créatifs comme l’art, la création de vêtements, le design ou la décoration d’intérieur… Pourtant l’étude des ambiances, du goût, de l’éphémère et bien d’autres phénomènes sensibles gagnent également de l’importance dans des domaines bien plus sérieux comme l’étude de la cognition et les sciences humaines. La philosophie s’y intéresse particulièrement, probablement en raison de sa capacité de s’attaquer à ce qui n’est pas quantifiable ou mesurable. Quelle place tient l’ambiance dans ta recherche ?

EMANUELE COCCIA

J’ai beaucoup travaillé sur ça. Dans La Vie Sensible bien évidemment mais aussi dans La Vie des Plantes où j’ai consacré un chapitre entier à l’idée d’atmosphère. C’est pour moi un concept central dans la réflexion sur l’esthétique qui le plus souvent a été traité comme un phénomène cognitif, c’est à dire quelque chose qui nous transmet une information. Au contraire, je tiens à mettre en valeur le caractère « génétique » du sensible.

Olafur Eliasson, Life, 2021. Vue de l’installation à la Fondation Beyeler. Photo: Pati Grabowicz. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de neugerriemschneider, Berlin et de Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles. © 2021 Olafur Eliasson

Le sensible n’est pas un moyen d’accéder à la connaissance. C’est ce par quoi les êtres se construisent réciproquement… Notre manière d’exister est telle que nous la connaissons en raison de notre nature sensible ! Le sensible, et donc les ambiances, sont à la base de notre relation à l’autre et à notre contexte de vie.

LUCA MARCHETTI

D’ailleurs ton confrère philosophe Bruce Bégout (Le Concept d’Ambiance, Paris, Seuil, 2020) décrit l’ambiance comme un aspect fondamental de l’existence qui se manifeste autant dans l’environnement qui nous entoure que dans notre dimension affective. Ce serait donc tout ce qui est alentour et qui nous affecte.

EMANUELE COCCIA

C’est vrai, mais l’ambiance détermine aussi notre mode d’être. Ce n’est pas juste « ce qui nous affecte » et qui nous communique des informations, c’est quelque chose qui structure notre être, une condition de notre existence. Ça peut paraître un peu abstrait, mais les manifestations en sont tout à fait banales et quotidiennes. Le manque de coolness nous fait abandonner un lieu, un groupe, tout comme l’absence d’empathie peut nous amener à interrompre une relation… Il ne s’agit pas d’un manque d’information mais d’une impossibilité d’être « comme ça ».

LUCA MARCHETTI

Et la mode dans tout ça ? Tu t’en es beaucoup occupé dans ton parcours. Récemment il a été question d’aborder l’espace de vente de la mode – notamment le premier concept-store de l’histoire, le milanais 10 Corso Como. Tu en as donné une lecture éclairante, loin des interprétations visuelles et des déchiffrages des codes culturels souvent empruntés par les sciences humaines et sociales pour étudier ces mêmes phénomènes. Tu parles de mode comme d’un « intensificateur » de l’existence. La dimension affective y est donc cruciale, tout comme la nature affective de l’ambiance peut expliquer en grande partie le sens d’un lieu comme le concept-store…

EMANUELE COCCIA

Sûrement. D’ailleurs Carla Sozzani rappelle que sa principale motivation lors de la conception de 10 Corso Como était sa volonté de transformer les pages d’un magazine en un espace en trois dimensions. Si on considère que sur les pages d’un magazine de mode on retrouve un agencement sensible de formes, d’idées et de propos, sa version en 3D consiste à transposer dans l’espace une « portion » de monde. 10 Corso Como a fait de l’ambiance la condition même du lieu.

Ann Veronica Janssens, Ciel, 2003. Retransmission visuelle du ciel en temps réel, vue d’installation, Belgacom, Bruxelles. Extrait du catalogue Ann Veronica Janssens : 8’26’’, édité par MAC, École nationale supérieure des beaux-arts, 2004. Design de M/M (Paris). Bibliothèque Justin Morin

La possibilité d’engendrer « du sensible » est au cœur de sa réalité, car le sensible y contamine tout : son économie, la manière d’y manger, de regarder, d’y respirer… C’est tout un monde sensible !

LUCA MARCHETTI

On sait que l’un des usages sociaux de la mode parmi les plus connus est de nous définir, autant individuellement que collectivement. Penses-tu que grâce la mode on pourrait se définir, se reconnaître et se faire reconnaître en termes « ambianciels » aussi ? C’est à dire, de manière éphémère, intangible ?

EMANUELE COCCIA

Oui c’est certainement le cas. La mode est une force anti-destin. Elle arrache les gens à leur destin et en ouvre d’autres à coup d’inventions et de réinventions. De ce point de vue, la mode a décidément besoin d’ambiances. Elle doit déterminer des ambiances, des environnements ; c’est sa force. L’aspect essentiel des ambiances, des atmosphères, est leur caractère précaire et éphémère. L’essence de la mode est la capacité d’accepter la précarité de l’être. D’une part, c’est la forme la plus démocratique qui soit, mais c’est aussi l’espace le plus précaire que notre culture a pu créer, ce qui complique les choses. Elle envisage la précarité comme une chance et non pas comme un aspect de vulnérabilité. Si elle a autant d’attrait, c’est qu’elle a horreur des identités stables, et cette vision de l’identité ne peut être qu’une ambiance.

LUCA MARCHETTI

Traditionnellement, on manifeste l’appartenance à un genre, à une culture ou même à une « ethnie » à partir de l’apparence, jusqu’à exhiber des signes visuels précisément codés. Pouvons-nous voir dans le caractère précaire et éphémère de la mode, dans sa nature « ambiancielle » une occasion de construire l’identité de l’individu de manière plus fluide, voire diverse et inclusive ?

EMANUELE COCCIA

Je ne suis pas sûr que le problème aujourd’hui soit le « signe visuel ». Je le vois plutôt dans une étrange volonté d’essentialiser l’identité… Une vision morale qui relie l’identité au tangible et au visible. J’y vois aussi un désir de pureté,qui considère que se définir sur la base du ressenti serait « impur ». L’une des conséquences est qu’on finit souvent par revendiquer l’affiliation à une communauté pour se définir. Alors que l’identité existe par sa nature atmosphérique et ambiancielle, elle est ancrée dans le ressenti le plus profond…

LUCA MARCHETTI

Nous avons parlé du concept-store, mais il me semble que le défilé et l’événement de mode tirent leur sens de ce qu’on pourrait appeler le « design d’ambiances », bien que cet aspect ne soit pas fréquemment considéré. Je pense par exemple aux défilés de Balenciaga visant à recréer l’ambiance de certains lieux politiques (en reprenant leur proportions exactes), ou l’atmosphère des archives historiques de la maison avec l’aide de créations d’odeurs par l’artiste Sissel Tolaas…

EMANUELE COCCIA

Ces projets montrent de manière encore plus claire la vocation de la mode à envisager le monde comme entièrement dé-constructible. On revient à la logique esthétique propre au gaming et à la capacité de la mode à tirer sa force de la précarité. Le défilé construit tout un monde ambienciel pour le brûler sous nos yeux en quelques minutes. En ce sens,la mode est ce qui permet d’amener les principes de l’art au plus près du corps et de nous les faire vivre grâce à une forme de sensibilité immédiate et incarnée.

LUCA MARCHETTI

Dans l’art on retrouve aussi un intérêt grandissant pour l’éphémère et l’intangible, n’est-ce pas? De l’art relationnel à l’installation, de la performance jusqu’à des œuvres très différentes les unes des autres, mais toutes hautement immersives. Je pense au travail d’Anne Veronika Janssen, d’Olafur Eliasson, de Sarah Sze, certains projets de Diller & Scofidio ou la pratique de Philippe Rahm entre art et architecture… Peut-on parler d’une esthétique des ambiances ou carrément d’art ambianciel ?

EMANUELE COCCIA

Grande question ! Probablement oui, ça existe déjà en partie. L’art aussi tend de plus en plus à devenir « construction de mondes », et tout y devient ambiances et atmosphères… C’est cela qui définira la construction du monde une fois que l’art aura pris le dessus sur le monde !

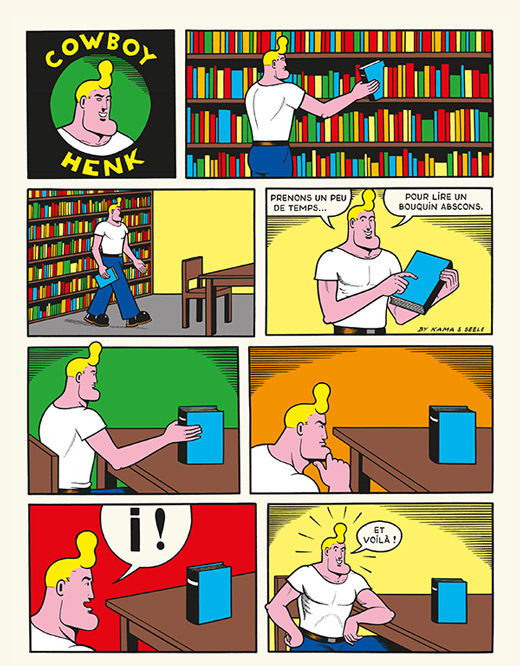

Henky Dunky

Herr Seele

Fruit de l’imagination 100 % belge du duo Herr Seele et Kamagurka, Cowboy Henk est un personnage désarmant. Sa logique toute personnelle l’amène à vivre des aventures hilarantes, tenant autant de l’humour surréaliste que de la poésie absurde. Né il y a quarante ans, Henk affiche une silhouette musclée, une chevelure blonde ainsi qu’un sourire ultra-blanc mais déjoue tous les stéréotypes. En quelques cases, ses auteurs parviennent toujours à créer la surprise. Publiées sous forme d’album reliés, auréolées de plusieurs prix, les aventures de Cowboy Henk semblent pourtant réservées à un public d’initiés. Cette rencontre avec Herr Seele, dont les pinceaux donnent vie à Henk, permettra certainement de partager l’un des plus excitants secrets de la culture belge.

JUSTIN MORIN

J’ai découvert votre travail en 2014, grâce au prix du patrimoine que vous avez obtenu au prestigieux Festival d’Angoulême. J’ai été séduit par la couverture de vos albums, et à la lecture, j’ai aimé votre sens du découpage, les attitudes décalées de Cowboy Henk et bien évidemment, cet humour absurde. Il y a autre chose que j’ai adoré, et qui est pourtant presque invisible. Il s’agit du motif qui sépare la couverture de la première page, et qui reprend le profil de votre personnage en le multipliant à l’infini, dans une alternance de bleu et de rouge. On dirait une peinture d’art optique, un peu comme si Bridget Riley faisait un rêve psychédélique ! Je me demandais donc quel était votre rapport à l’art.

HERR SEELE

Ma mère a étudié la céramique et la peinture, c’était une artiste professionnelle. Enfant, j’allais dans son atelier, c’est un environnement avec lequel j’étais familier. J’ai fait des études à l’École des Beaux-Arts de Gand. C’était une pleine période conceptuelle, c’était pas mal ! Je me souviens que nous avions visité la Documenta 6, en 1977, où j’ai pu découvrir le travail de Joseph Beuys que j’ai trouvé génial. D’ailleurs, l’album qui s’intitule L’humour Vache a été traduit en allemand par Jeder Mensch ist ein Cowboy (Chaque homme est un cowboy), en référence à sa fameuse citation « Chaque homme est un artiste ! » J’adore son œuvre, c’est un grand penseur et je trouve qu’il y a aussi beaucoup d’humour dans son travail. Mais c’est certainement l’un des rares artistes conceptuels que j’apprécie vraiment. Je suis plus attiré par le surréalisme !

JUSTIN MORIN

Je crois que vous avez eu un parcours professionnel atypique.

HERR SEELE

Tout à fait. Comme je l’ai dit plus tôt, je ne me reconnaissais pas dans l’art conceptuel qui était en vogue à l’époque. Pour moi, c’est un courant qui consistait plus à réfléchir à l’art qu’à en faire. Dans cette optique, pendant mes études, j’ai eu envie de pratiquer un métier concret, comme menuisier ou boulanger. Et puis je suis tombé sur une annonce qui disait : « Devenez luthier au pays de Galles. » J’y suis allé ! C’était pendant l’été 1978, en pleine période punk anglaise, ça m’intéressait beaucoup. Mais la formation de luthier était déjà pleine, donc on m’a proposé de devenir accordeur de piano ! Le cursus était prêt, deux professeurs étaient venus spécialement de Londres, mais il n’y avait pas d’élève. Je suis devenu accordeur de piano, une profession absurde, par des circonstances encore plus absurdes ! Tout cela m’a amené à avoir une grande connaissance de cet instrument, je suis aujourd’hui organologue. Je suis aussi devenu collectionneur de piano, je possède plus de 250 pièces.

JUSTIN MORIN

Cowboy Henk va fêter ses quarante ans d’existence en septembre prochain. Comment expliquez-vous sa longévité ?

HERR SEELE

C’est presque autant que la longueur de vie de Tintin, qui fait son apparition à la fin des années 1920 et dont la dernière aventure, Tintin et les Picaros, date de 1976. Cowboy Henk a commencé comme une sorte d’anti-bande dessinée. Il a tout d’abord été publié en 1981 dans le journal néerlandophone Vooruit, devenu par la suite De Morgen. À partir de 1983, il a été publié chaque semaine dans l’hebdomadaire flamand Humo, jusqu’en 2011 car la rédaction voulait du changement. Mais deux ans plus tard, il a fait son retour !

Herr Seele, Cowboy Henk Nature.

Huile sur toile, 80 × 100 cm, 2015, propriété de l’artiste.

Publié dans l’hebdomadaire Humo — n˚3394, 20 septembre 2005.

Tout ça pour dire que c’était vraiment un humour particulier, comme un humour « pas drôle ». Au début, le public détestait notre travail mais ça ne nous a pas empêché de continuer. Je crois que c’est ce qui explique pourquoi Cowboy Henk est toujours là !

Nous avons aussi créé quelques histoires longues que l’on peut retrouver aujourd’hui sous forme d’albums. En France, à nos débuts, nous avons notamment collaboré avec le journal Hara-Kiri. Nous allions de Gand à Paris dans une petite voiture 2 CV que Kamagurka conduisait pendant que je jouais du violon ! C’était fascinant et excitant car cela nous a permis de côtoyer des auteurs que nous adorions, comme Wolinski ou Cabu, mais aussi les gens qui les entouraient, comme Serge Gainsbourg ou Coluche. Ces rencontres sortaient vraiment de l’ordinaire, j’ai eu beaucoup de chance. De la même manière que j’ai eu beaucoup de chance de rencontrer Kama.

JUSTIN MORIN

Justement, pouvez-vous revenir sur votre collaboration ?

HERR SEELE

Notre rencontre a quelque chose d’une aventure religieuse, un peu comme la vie de saint François d’Assise : tu rencontres quelqu’un et tu travailles toute ta vie avec ! Nous sommes un duo d’artistes, nous avons fait de la télévision, du théâtre, des bandes dessinées, de l’art aussi.Nous travaillons ensemble depuis plus de quarante ans, et je pense que cela s’explique en partie car nous n’avons jamais eu un énorme succès commercial. Nous avons toujours été dans l’underground, et nous aimons ça ! Nous nous sommes rencontrés pendant nos études. Il était dans la même école, dans le département animation, mais n’y est pas resté longtemps. C’est à la gare que nous avons sympathisé, car il lisait le journal Hara-Kiri justement ! Moi je lisais Kafka et Heidegger, car j’ai toujours aimé la philosophie. Nous avons échangé sur nos lectures.

Nous avons trois ans d’écart, et je me souviens que déjà à l’époque, nous racontions des petites histoires à l’aide des cabines photomaton de la gare et leur planche de quatre photographies !

JUSTIN MORIN

Comment travaillez-vous ensemble ?

HERR SEELE

Kama est à l’écriture et moi au dessin, mais tout se mélange.

JUSTIN MORIN

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre manière de travailler ? Vos planches ont-elles la même dimension que vos albums reliés ?

HERR SEELE

Non, ce sont des formats plus grands. Je travaille sur des grandes pages de papier très épais. J’aime l’encre sur le papier. Je ne suis pas fort pour les techniques infographiques. Récemment, nos planches ont été recolorisées à l’ordinateur par Lison d’Andrea et Jean-Louis Capron qui ont fait un superbe travail. Mais pour nous, c’est la blague qui est plus importante que l’esthétisme. C’est sans doute pour cela que nous faisons cela depuis si longtemps et que nous n’avons toujours pas fini ! Nous aimerions aussi faire une nouvelle histoire longue. La difficulté que nous rencontrons, c’est que nous essayons d’être spirituels avec notre art tout en voulant faire rire les gens.

JUSTIN MORIN

Est ce qu’il y a des planches que vous décidez de ne pas publier parce que vous n’êtes pas satisfaits ?

HERR SEELE

Non, une fois que le scénario est fait, on va le faire et le publier. Il faut dès le départ que nous soyons persuadés que c’est une bonne blague, sinon, nous l’abandonnons !

JUSTIN MORIN

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?

HERR SEELE

Je suis actuellement dans mon atelier, à Ostende. De ma fenêtre, je peux presque voir la mer du Nord ! Je suis très inspiré par la nature, j’aime la peindre ! Pour en revenir à votre question, je suis en train de créer une affiche pour une exposition sur la bande dessinée et qui réunira plusieurs auteurs d’avril à septembre prochain et qui s’intitulera Marginalia, dans le secret des collections de bandes dessinées, au Nouveau Musée National de Monaco. Et puis j’ai un grand projet ici : je travaille à l’ouverture d’un musée qui présentera à la fois une partie de ma collection de pianos, notre travail avec Kamagura, et qui pourra aussi accueillir des expositions temporaires d’autres artistes ou collectionneurs. Il y a notamment des collections fantastiques et atypiques, sur des objets du quotidien comme des ciseaux, ou des papiers d’emballage de charcuterie des années 1950, que l’on ne voit jamais et qui sont pourtant incroyables !

Publié dans l’hebdomadaire Humo — circa 1993.

Publié dans l’hebdomadaire Humo — n˚3901, 9 juin 2015.

Le bon mot

Julia Peker Panayotis Pascot

Quand l’absurdité du quotidien frappe, l’humour reste le meilleur allié pour prendre de la distance. Bienveillant ou caustique, analytique ou grossier, ses innombrables nuances en font un outil rhétorique aussi complexe que fascinant. Révélé à la télévision, l’humoriste Panayotis Pascot s’épanouit désormais sur scène. Entre nonchalance et confidence, son spectacle Presque aborde la question de l’amour en virevoltant d’une anecdote à l’autre, tout en jouant de ruptures entre grave et léger. Dans l’ouvrage Cet Obscur objet du dégoût (Éditions le Bord de l’eau), la philosophe Julia Peker souligne la dimension variable du goût, et par effet de miroir du dégoût. Elle pointe notamment les ressorts comiques de l’obscène. Pour Revue, nos deux invités s’interrogent sur les mécanismes du rire.

Panayotis Pascot

J’ai grandi dans une famille où nous regardions beaucoup la télévision durant le week-end, plus particulièrement les programmes consacrés aux humoristes. C’est là que j’ai découvert Raymond Devos et Pierre Desproges. C’est ce que j’appelle « les humoristes en costume ». C’était une génération qui entretenait un lien assez fort avec la littérature, le mot avait un rôle très important, presque précieux. C’est mon premier rapport avec l’humour.

Julia Peker

Moi, je pense que ma rencontre avec l’humour est plutôt passée par le cinéma lorsque j’étais enfant. Le cinéma burlesque m’a beaucoup fait rire. C’est plus tard que je suis venue à l’humour pur, déconnecté de l’œuvre d’art, dans sa pure jouissance. Et là, je peux également citer Desproges que j’ai aimé pour son jeu avec la langue, cette manière d’être tout le temps sur une ligne de crête. Et je retrouve cette même saveur dans l’humour de Blanche Gardin, où chaque mot est choisi, chaque virgule pesée, mais où tout peut se retourner à tout moment. Un peu comme si l’on marchait au bord d’un précipice.

Panayotis Pascot

Avec ces personnes, on sait qu’en tant que spectateur, on peut les suivre car ils retomberont toujours sur leurs pieds ! On peut marcher le long de la falaise, on est en confiance ! On sent le vide avec eux, à tout moment tout peut basculer et c’est ça qui est agréable.

Julia Peker

Cette sensation du vide, c’est quelque chose qui m’a toujours étonnée dans le dispositif du one man show. L’humoriste seul sur scène. Il est seul avec sa blague, qui est lâchée, hors de tout contexte. Et il y a la possibilité du vide. Du bide même !

Panayotis Pascot

Ça m’est arrivé ! On est tous passés par là ! Je rebondis sur ce que tu dis par rapport au vide. Ce qui m’a attiré dans l’humour, c’est cet aspect.

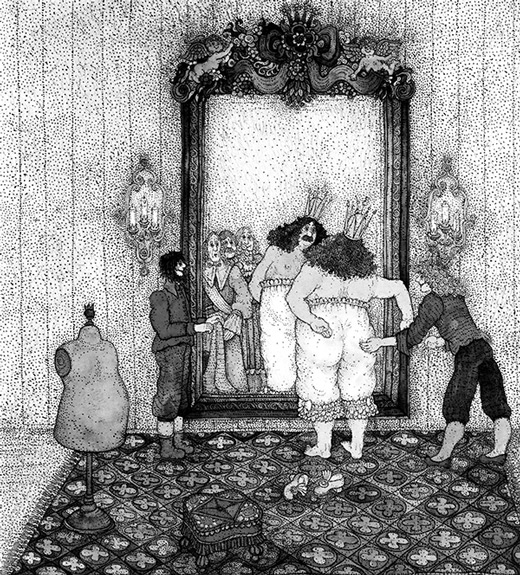

Illustration de Monika Laimgruber, extraite du livre Les Habits Neufs De L’empereur, édité en 1979 par Flammarion.

Avant, je travaillais à la télévision, mais j’ai décidé de me consacrer à la scène. Ça veut dire concrètement qu’il faut passer par des Comedy Club, pour se roder, tous les soirs, parfois plusieurs fois par soirée. C’est très dur car tu peux jouer face à des types qui sont saouls à 23 heures, ou alors face à un public de cinq ou six personnes. L’importance du vide est vraiment très contrastée par rapport à la télévision, où l’on est dans un petit confort.

Julia Peker

Sur scène, il n’y a pas de décor, rien à quoi se raccrocher.

Panayotis Pascot

Il n’y a rien ! On est vecteur de notre fond et pour autant il n’y a pas de forme ! C’est ça qui est très bizarre. C’est ça qui est assez flippant pour autant. Je précise qu’il y a une différence entre un one man show et ce que Blanche ou moi faisons, qui est du stand up. Le stand up casse le quatrième mur, là où le one man show l’utilise, comme au théâtre. Le public est derrière un mur et regarde, un peu comme un voyeur. Alors que le stand up s’adresse directement à la salle, ce qui est encore plus effrayant.

Julia Peker

Cette question de l’adresse n’est pas toujours facile à comprendre pour le spectateur qui n’est pas initié d’ailleurs.

Panayotis Pascot

C’est vrai ! Mon frère a ouvert avec l’humoriste Fary un Comedy Club, à Paris, rue Berger. L’espace a été dessiné par l’artiste JR. Comme lui et Fary sont des personnes très médiatiques, le public qui se rend là-bas ne sait pas toujours ce qu’il va y voir, ni les codes de ce genre de lieu. Parfois ça fonctionne, d’autres fois non. C’est intéressant de voir que pour ceux qui découvrent, il y a souvent une bascule qui opère au milieu de la soirée. Ils comprennent qu’on s’adresse directement à eux sans qu’il y ait de dialogue.

Julia Peker

C’est à dire ?

Panayotis Pascot

On parle directement aux gens dans le public, mais ça reste un dialogue. « Je parle sur scène et vous me répondez par vos rires, et je m’en nourris. » À l’inverse, s’il n’y a pas de rire, je vais m’aligner sur cette énergie. Une fois qu’on comprend ça, c’est quasi sexuel. Quand on sent qu’on a la confiance des spectateurs, on peut aller n’importe où.

Julia Peker

Comment travailles-tu le rythme de tes spectacles ?

Panayotis Pascot

C’est assez compliqué. Il y a quelques temps, j’ai fait une représentation dans une grande salle et je savais que dans le public se trouvaient des personnes qui me sont chères. J’étais très stressé. Tout s’est bien passé, hormis le rythme. Ce spectacle dure normalement une heure et quinze minutes. Ce soir-là, je l’ai fait en une heure et cinq minutes. J’ai tout ratatiné,il n’y avait plus de respiration. Les gens ne pouvaient pas me rejoindre.

Si on en revient à cette analogie un peu étrange du rapport sexuel, c’est un peu comme lorsque ton partenaire est trop rapide. Même si tout est super bien fait, ça ne peut pas fonctionner. Ça fait quatre ans que je fais ce métier et je commence à peine à comprendre ce genre de choses. C’est seul et sur scène que l’on se forme.

Julia Peker

La scène humoristique a un statut très particulier. C’est à la fois un lieu de sociabilité, où un humoriste s’adresse à un public, dans un univers culturel avec des références, et c’est en même temps le lieu de transgression. C’est le lieu de l’expression de l’agressivité comme nulle part ailleurs. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’autres occasions de transgresser à ce point la bien-pensance et de faire valoir la dimension d’agressivité, cette donnée constitutive presque anthropologique qui a été mise en évidence par la psychanalyse, et qui est le rapport de l’homme à l’homme.

Panayotis Pascot

Je pense que l’humour a pour vocation de relancer les dés sur des sujets qui ont déjà été traités, quels que soit ces sujets, qu’ils soient transgressifs ou non. Les regarder sous un autre angle.

Julia Peker

Ce que tu dis me fait penser à ce conte d’Hans Christian Andersen, Les Habits Neufs de l’Empereur. Un empereur souhaite se faire tisser la plus belle parure du monde. Un beau jour, deux escrocs arrivent dans la ville de l’empereur et prétendent savoir tisser une étoffe que seuls les sots ne peuvent pas voir. Ils proposent au souverain de lui confectionner un habit. L’empereur accepte et les brigands se mettent au travail. Quelques jours plus tard, il vient pour constater l’avancée du travail mais ne voit rien, car il n’y a évidemment rien ! Il décide de n’en parler à personne, car personne ne voudrait d’un empereur idiot. Il envoie des ministres qui eux aussi ne voient rien, mais n’osent pas le dire. Tout le monde parle de cette étoffe merveilleuse. Le jour où les deux escrocs décident que l’habit est terminé, ils aident l’empereur à s’habiller pour une parade auprès de la foule… Personne n’ose rien dire, tout le monde s’exclame devant ces vêtements invisibles, sauf un petit garçon qui lâche la vérité : « Le Roi est nu ! » Et ça rejoint ce que tu disais par rapport à l’intimité ! On est dans quelque chose de très fort qui est de l’ordre de la mise à nu.

Panayotis Pascot

Si j’y crois, vous y croirez.

Julia Peker

Il se joue un décalage des points de vue. Il y a quelque chose aussi sur le semblant qui est très fort dans le stand up, c’est qu’on a l’impression que tout est improvisé alors que l’on sait tous très bien que c’est un texte méticuleusement écrit. C’est comme une sorte de pacte.

Illustration de Monika Laimgruber, extraite du livre Les Habits Neufs De L’empereur, édité en 1979 par Flammarion.

Revue

Qu’est-ce qui vous fait rire ?

Panayotis Pascot

En ce moment, les annonces gouvernementales me font rire à chaque fois.

Julia Peker

C’est vrai que de faire une attestation sur l’honneur pour pouvoir sortir acheter sa baguette de pain…

Panayotis Pascot

Ou avoir la possibilité d’aller au ski mais ne pas avoir le droit d’utiliser les remontées mécaniques… Je sais aussi que c’est horrible, mais Donald Trump m’a aussi beaucoup fait rire. Ce qui me fait penser à ce qu’on appelle « la maladie de l’humoriste ». Il y a un excellent documentaire qui s’intitule Laughing Matters – visible en ligne – qui montre que les humoristes sont parmi les catégories socio-professionnelles les plus sujettes à la dépression et au suicide. Un humoriste a une sorte de recul ; puisqu’il doit trouver des blagues, il est toujours en train d’analyser ce qui se passe.

Julia Peker

C’est là où il y a aussi cette frontière qui est très ténue entre l’obscène et ce qui peut être sur scène. On en revient à ce voile du semblant : tout l’enjeu est de donner à voir une mise à nu des semblants, et de rétablir quand même un voile. C’est là où c’est une forme d’art : il s’agit de trouver ce point où l’on peut basculer d’un côté ou de l’autre – soit l’obscénité, soit le conventionnel.

On en revient à ce voile du semblant: tout l’enjeu est de donner à voir une mise à nu des semblants, et de rétablir quand même un voile. C’est là où c’est une forme d’art : il s’agit de trouver ce point où l’on peut basculer d’un côté ou de l’autre – soit l’obscénité, soit le conventionnel.

Revue

Panayotis, comment se passe l’écriture de vos spectacles ?

Panayotis Pascot

Pour le coup, je n’écris pas ! Je monte sur scène avec une idée et je me lance devant les gens. Bien évidemment ensuite je rode les choses, mais je n’écris jamais avant de monter sur scène. En fait, je fonctionne beaucoup au pistolet sur la tempe : j’arrive à trouver des blagues quand je dois me forcer à en trouver.Je suis devant les gens et si je ne suis pas marrant, ils vont vouloir me tuer avec des fourches donc il faut absolument que je sois marrant. C’est très instinctif au final.

Julia Peker

Est-ce que tu peux me raconter le fil narratif de ton spectacle, Presque, puisqu’avec ces confinements et ces couvre-feux, il est difficile de le voir !

Panayotis Pascot

Ah oui c’est vrai ce spectacle a une drôle de vie ! Presque est lié à ma vie intime car il concerne une question que je me suis posée pendant un moment. J’étais très amoureux d’une fille et je n’arrivais pas à l’embrasser. Même si je voyais qu’elle en avait envie et que tout allait bien, je n’y arrivais pas. J’explique que depuis tout petit, embrasser est une action qui me terrifie et qui m’effraie. J’ouvre le spectacle là-dessus. Ma première phrase est : « Je ne sais pas embrasser les filles et je ne sais pas pourquoi. » J’y réponds en abordant plusieurs points, notamment mon éducation et mon rapport à mon père. Premier volet ? Mais tout ça, ce sont des vraies questions que j’ai eues dans ma vie et que j’ai eu envie de raconter sur scène. J’ai détricoté ! Ça m’a aidé à avancer et à progresser. Maintenant, tout va bien !

Julia Peker

J’évoquais plus tôt le cinéma burlesque. Et toi, quel genre de cinéaste te faire rire ?

Panayotis Pascot