Collections Automne 2024

Syra Schenk

Undercover

Combien de marques proclamaient au cours de la dernière décennie dessiner pour la femme moderne et sa vie quotidienne, affirmant qu’elles produisent des vêtements confortables et portables; et dont les vêtements manquent de bon sens et de fonctionnalité, et ne sont souvent pas seyants. Jun Takahashi n’a pas cessé d’étonner sur les 25 dernières années. Peu savent allier couture et streetwear comme lui, sans laisser un arrière-goût gimmick et aigre. Son sens de l’observation, de l’expérimentation et de la créativité sont un enrichissement pour l’univers de la mode, qui semble parfois trop se concentrer sur la commercialité d’un produit, en oubliant que les podiums sont là pour nous faire voyager dans l’univers du créateur. Pour l’automne-hiver 2024, Jun a certainement embarqué son audience, le temps d’une journée dans la vie d’une quadra – mère, célibataire, avocate, tel que Wim Wenders la relate. Et l’audience est captivée, touchée, hypnotisée par la voix douce et monotone, les pas lents et étouffés des mannequins, au long de la journée de cette mère. Wim et Jun ont réellement regardé les femmes. Les ont observées. Des premiers pas à l’aube, préparant le petit-déjeuner de son enfant, sur le trajet vers son bureau, au déjeuner répétitif et solitaire, jusqu’à la sortie d’école… Les silhouettes de chaque mannequin, ponctuées par les paragraphes récités, semblent parfaitement adaptées à l’instant narré. Élégantes, suivant néanmoins leurs mouvements avec aise. Notre héroïne porte son sac en bandoulière – car c’est plus pratique – et emporte toujours un cabas. Ici, puisque nous sommes dans le monde d’Undercover, la baguette a son propre sac en organza, tout comme le sac de pressing à la fin de la journée ou le sac de quincaillerie, qui accompagne une tenue scintillante. Comme toujours, les superpositions de matières familières de Jun, tout comme son mélange éclectique de matières nobles et démocratiques. Chaque look a son élément de surprise, fidèle à la marque, ici une bande de satin se dévoile derrière la grosse maille, là de lourds bijoux dorés ornent une silhouette autrement modeste. Récemment, un homme – blanc, la 60aine – me fit remarquer avec regret que les femmes ne portent plus de stilettos. Les vies d’aujourd’hui ne laissent pas place aux talons aiguilles – les femmes courent de chez elles aux écoles de leurs enfants, au métro, au travail, au diner en ville – et ceci en boucle. Peu de femmes ont le luxe de flâner en stilettos avec tout le temps du monde. Ainsi, la mère de Undercover porte des baskets. Et par moments, un talon très rouge, avec une bouche très rouge. Car la vie d’une avocate mère célibataire c’est aussi ça, un instant de séduction. Avec la pointe de dérision qu’Undercover ne manque jamais nous apporter: une fois la narration de la journée terminée et la voix de Wim éteinte, les looks les plus spectaculaires passent, tels des personnages de rêves, une explosion de couches satinées, dorures, organza. Tout n’est pas ce qu’il semble être.

Undercover

Fall 2024

Gauchère

Marie-Christine Statz est certainement connue pour ses vestes empruntées au vestiaire masculin, et ses boutiques ont souvent souhaité des looks plus féminins. Cette saison, la designer allemande basée à Paris a envoyé défiler des silhouettes étonnamment sensuelles. Ses vestes et manteaux signatures, toujours dans de tissus somptueux et confortables, étaient cette fois-ci superposés à des bodys laissant entrevoir des jambes interminables ou des jupes en gazar. Les pantalons en cuir, parfaitement ajustés, taille haute, portés avec un haut à capuche en jersey tel une seconde peau, glorifieraient toute morphologie. Les épaules ou les dos nus dévoilent un peu de peau, sans toutefois trop révéler. Les cols roulés, toujours part de l’armure confortable qu’elle a créée, sont un trompe-l’œil : le tricot est pris dans une couche d’organza. On parle beaucoup de luxe discret en ce moment, et Gauchère n’a rien de gauche à ce sujet : Statz maitrise ses matières et sait rendre des looks classiques résolument modernes et désirables.

Loewe

Jonathan Anderson est un créateur cérébral. Lorsqu’il se met un thème en tête, il le traite sous toutes les coutures, l’exploite, le détourne et le retourne. Pour la collection FW24, il parle de sa fascination pour la désuétude de la noblesse, leurs maisons de campagne aux signifiants reconnaissables entre pairs. Les imprimés floraux à première vue un peu mièvres, que l’on retrouve en tapisserie, rideaux, couverture de lit et canapés, sont ici des robes longues, d’une coupe minimaliste, cintrées à la taille avec une large boucle, tel un rideau pris dans une embrasse. Les imprimés animaliers – carlins et faisans – sont appliqués en broderie perlée, dans un travail d’une précision remarquable. Le queue de pie est over-size, cyniquement porté sur un sarouel bouffant, à imprimé végétal, qui semble se gonfler à chaque pas, ou sur un pantalon d’homme à fines rayures brodées de perles. Les manteaux en feutre de laine, à double patte de boutonnage, en apparence conventionnels, sont ornés d’un col effet fourrure – or la fourrure est ciselé dans du bois laqué. Un imprimé surréaliste orne une tenue minimaliste, ou le col blanc immaculé se transforme en fourrure ou cuir d’autruche plus on descend vers les chevilles. Le tartan ne manque pas à l’appel bien évidemment, ici il est partiellement flouté sur une robe longue, là il semble griffonné au stylo – Anderson expérimente souvent à détourner des motifs traditionnels en les traitants de manière inhabituelle, il y a deux saisons il avait créé un trompe l’oeil de tenues pixelisées. La cerise sur le gateau, ou la plume sur le chapeau de chasse, est sans aucun doute le pull en maille grise, un mouton de poussière qui enveloppe la jeune femme au pantalon marron de gentleman. Et on voudrait lui emprunter sur le champ ! Parsemé dans cette extravaganza créative, les pièces commerciales dont J.W. Anderson a le talent – un blouson en fausse fourrure aux proportions parfaites, le traditionnel bomber d’aviateur dans un cuir souple dont Loewe a le secret, les petites tenues pyjama en cotton, les pantalons très larges dans des matières fluides. Seule la veste de chasse en ciré semble manquer dans ce riche tableau de campagne surannée. Merci Jonathan pour ce cour magistral de mode onirique mais désirable.

Loewe

Fall 2024

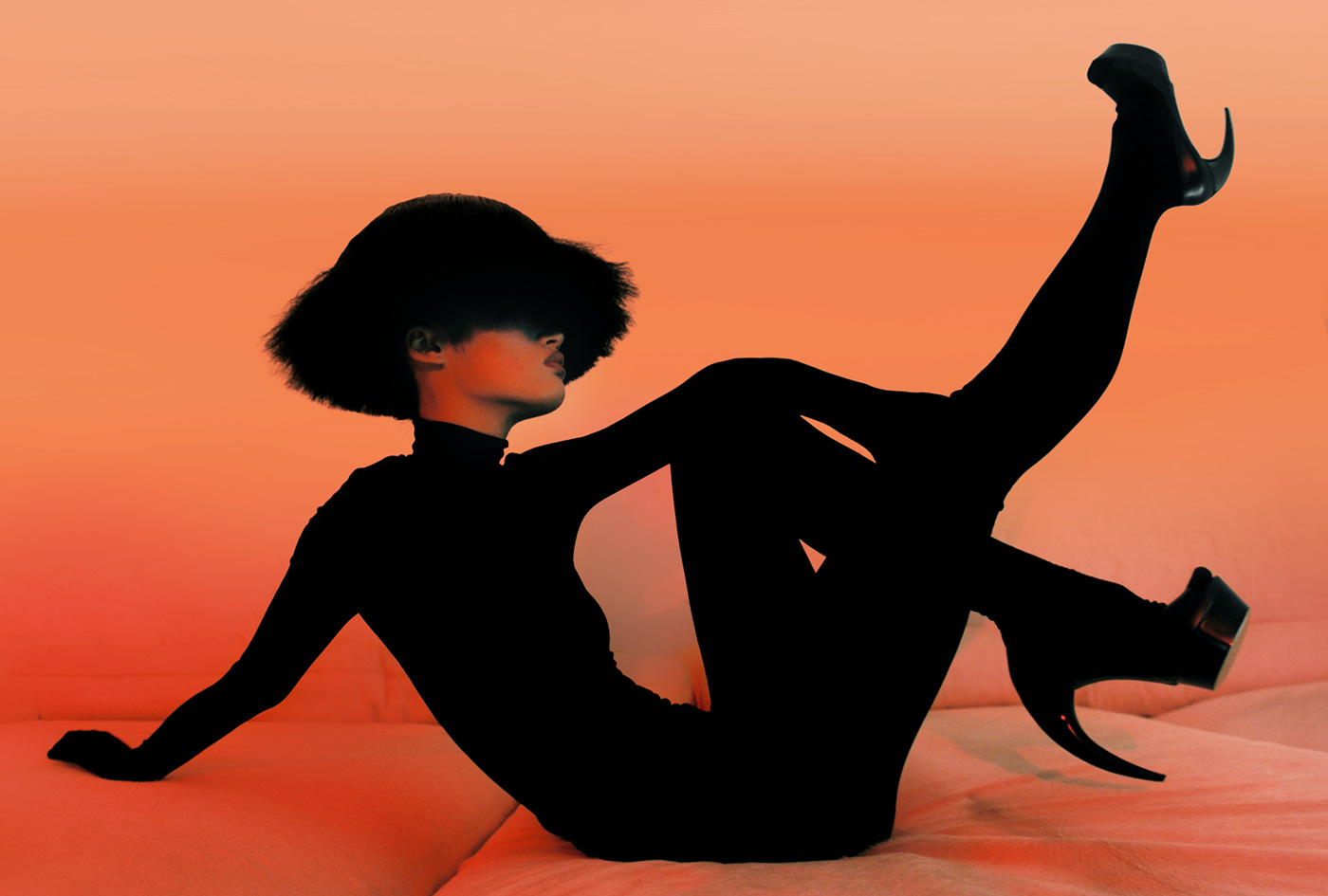

Mugler

Thierry Mugler lui-même était un showman. Il est sans aucun doute le créateur qui a introduit le spectacle à la mode : ses présentations de la fin des années 80 et du début des années 90 restent gravées dans notre mémoire – il louait des salles de concert entières, faisait apparaitre des nymphes des cieux, son emblématique défilé Hiver Buick envoyait les mannequins vêtues de pièces automobiles sur le podium, et nous nous rappelons tous du grandiose spectacle pour son 20e anniversaire, mettant en vedette l’armure que Zendaya a récemment portée. Nous sommes certainement resté un peu sur notre faim de ce côté de Mugler, les dernières années. Cadwallader n’a pas déçu cette saison : son spectacle a commencé comme une version classique de défilé, deux filles marchant droit devant un rideau gigantesque. Ce dernier se trouve soudainement aspiré dans le néant, pour révéler une autre scène avec une dramatique Kirsten McMenamy, vêtue dans un incroyable ensemble en cuir à boucles. Cadwallader a complètement pris son public de court, envoyant défiler les mannequins les plus emblématiques des années 90 – Eva Herzigova, Ester Canadas, Farida Khelfa, d’un acte à l’autre sur scène. Les robes étaient très Mugler – scandaleuses, sexy, renversantes. Ses subtils hommages à certaines robes iconiques du maître lui-même – le jeu avec le col de smoking sur plusieurs pièces, drapant ici une épaule ou façonnant par là un bustier, ont été enrichis de la vision de Casey. Les peintures audacieuses d’Amber Wellmann, traduites en impressions sur velours et soie, sont le coup de foudre qui traverse la collection par ailleurs sombre. Cadwallader a également sculpté sa propre armure : deux robes en jersey, renforcées avec des structures chromées aux hanches et aux épaules, qui rendaient les mannequins résolument fières et cool. La petite incursion dans le prêt-à-porter masculin était peut-être superflue dans ce spectacle par ailleurs extra-ordinaire.

Duran Lantink

Le designer hollandais a fait irruption sur la scène en tant que finaliste du prix LVMH en 2019, avec ses volumes extrêmes. Emprunté dans une certaine mesure à l’école japonaise – Rei – sa manière de bomber le corps est cette fois rendu de manière plus sensuelle. Ses matières sont dénaturées de leurs proportions intrinsèques – ici, une maille écossaise classique est rembourrée et enroulée autour du corps, une parka prend des proportions Klaus Nomi et un blouson à capuche déperlant devient un body (ou serait-ce une tenue de super-héros ?). Il semble avoir murrit cette saison – son esthétique signature est déclinée de manière plus portable, tout en préservant ce look si fort: les épaules du premier look en maille rouge sont dignes de Montana, mais garantissent une confiance en soi glorifiée, une doudoune devient un pullover très convaincant, et les vestes en mailles servent certainement d’excellentes pièces à superposition. Bien que la collection soit nommée Duran-Ski, difficile de faire confiance à autre chose que les grosses pièces pour la saison, mais le jeu de cuissardes ou chaussettes mi-cuisses, associées à des shorts ou mini-jupes, donnent une alternative rafraichissante au pantalon. Et son dernier look, une robe noir de tapis rouge, bustier avec capitonnage signature – économiserait certainement un aller-retour à Rio pour des implants. L’approche durable de Duran Lantink veut qu’une partie de la collection est sourcée de deadstocks ou de vintage – bien que le processus soit louable, il reste à voir s’il peut être déployé à long-terme dans une industrie à forte croissance d’une saison à l’autre.

Duran Lantink

Fall 2024

Marlastar

(Marie Adam-Leenaerdt)

La jeune designer belge en est à sa troisième saison et a réussi ce que peu ont su réaliser : rassembler une équipe solide autour d’elle, avec Etienne Russo (Villa Eugénie) produisant ses spectacles, Lucien Pagès gérant les relations presse, et Rae Boxer au styling (Mastermind Magazine). Ses vêtements intrigants, mais parfaitement portables ont convaincu ces vétérans de l’industrie. Les racines belges de Adam-Leenaerdt et son expérience à La Cambre sont visibles dans son travail, où rien n’est vraiment ce qu’il semble être. La collection FW24 tourne autour de la jupe, la jupe, la jupe. Tout est une jupe ici, cintré et puis évasé. La jupe est une cape, une robe, une robe de soirée, un trench. Les signifiants des power girls des années 80, épaules carrées, pied-de-poule et tartan, sont exagérés et glissent des épaules surdimensionnées. Les jupes – les vraies – sont déconcertantes – vois-je un drapé, ou serait-ce une poche…? Le tricot drapé, ici une cape, là une robe à capuche, est aussi invitant que les vestes matelassées surdimensionnées avec encore une fois un col cintré et une ligne A. Marie Adam-Leenaerdt ne prend pas la mode trop au sérieux, ce serait trop parisien, comme elle l’a déclaré lors de sa première collection. Elle cherche à garder son travail amusant, ludique et portable, et jusqu’à présent, elle tire dans le mille.

Rêverie par

Caroline Hu

Caroline Hu était une des finalistes du prix LVMH en 2019, attirant ainsi l’attention internationale. Sa collection FW24 a été présentée dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, dans une atmosphère presque lugubre – sombre et brumeuse. Les onze robes présentées semblaient toutes sorties d’un conte, peut-être féerique, peut-être morose… Elles montrent certainement un niveau incroyable d’artisanat et de créativité presque couture. Ses poupées punk avaient chacune une silhouette très distincte, déambulant lors la présentation devant le public, regardant dans le vide ou défiant les regards des spectateurs. En ses propres mots, Caroline a été marquée par son père, un peintre, et son sens de l’expression émotionnelle. Ses vêtements sont sa façon à elle de traduire son univers émotionnel. Son kaléidoscope est ludique, coloré et complexe. On cherche à scruter la robe pour comprendre chaque pli, chaque broderie, chaque couche. Elle drape et fronce le tulle, un matériau signature ; créant une silhouette éthérée, qui semble parfaitement à l’aise dans cette salle de bal opulente mais délabrée. Caroline voit cette collection comme une étude de la distance et de l’espace entre les gens, et observe que la distance perçue et la distance physique peuvent par moment être perçues très différemment. Pour soutenir son propos, elle a créé une silhouette semblable à une armure, avec des basques rembourrées à motif floral, telle une Infante espagnole, maintenant tout le monde à une distance physique imposée; Caroline emporte certainement les femmes qui la porte dans son propre espace narratif, et nous suivrions volontiers.

Texte de Syra Schenk

Préservation passive

Fidèle à sa réputation, la Maison Paco Rabanne continue de repousser les limites des matériaux qu’elle emploie. Avec une approche quasi fétichiste, la dernière collection, ici mise en images par Luna Comte, se décline en vinyles et mailles métalliques, pour une sensualité réincarnée.

C.Q.F.D. (encore)

du sexe

Luca Marchetti

Les définitions du mot « sexe » données par les dictionnaires courants commencent généralement par des phrases telles que « La conformation particulière qui distingue l’homme de la femme en leur assignant un rôle. » Il y a de quoi se demander si les compilateurs de ces entrées savent vraiment de quoi on parle… Heureusement, il suffit de lancer une recherche d’images sur n’importe quel navigateur, pour constater à quel point les représentations visuelles de ce terme sont variées, surprenantes et visiblement indénombrables.

Cet écart se produit parce qu’il n’y a jamais de correspondance directe entre les « concepts » et leur imaginaire. Ce dernier est infiniment plus fluide et multiforme, il se dilate, se comprime et change perpétuellement suivant la sensibilité des individus, selon le moment historique et en fonction de la culture spécifique à chaque société. L’imaginaire contemporain du sexe sera donc déterminé par ce que nous avons hérité du passé et par des expériences encore en train de se faire, étroitement liées à ce qui se passe dans notre présent.

L’attention que le sens commun donne aujourd’hui à la singularité des individus, à la sensibilité des minorités ethniques, culturelles ou de genre, en plus de l’importance accordée au corps, à la perception sensorielle et à l’affect en général, met en lumière des aspects de la sexualité traditionnellement relégués dans l’ombre de « l’exception » ou de la « banalité », parce qu’elles ont été considérées en dessous de ce seuil minimum d’intensité sans lequel il ne peut y avoir ni excitation ni plaisir. Le psychiatre Gaëtan Gatian de Clérambault en parlait déjà dans son ouvrage La Passion érotique des étoffes chez la femme de 1908, où il décrit le lien orgasmique que certaines de ses patientes entretiennent avec certains tissus, comme le velours. Au début du XXe siècle un tel phénomène était considéré comme une « déviance » voire une « pathologie ». En revanche, il est plus surprenant de constater qu’à l’ère Tinder ou Grindr, où on imaginerait un débridement sexuel extrême et sans limites, des communautés entières d’individus s’identifient en tant qu’adeptes du yiff (le contact intime avec la fourrure animale), woolies (fétichistes de la laine) et s’épanouissent par l’abstinence programmée ou par d’autres stimulations charnelles habituellement considérées comme non érogènes.

Parmi les multiples raisons (certaines bien mystérieuses) à l’origine de ces évolutions dans l’imaginaire sexuel de notre temps, l’attention que la culture contemporaine porte aux questions de transition de genre et d’identité ne doit pas être sous-estimée. À travers les témoignages, les écrits et les expériences de ceux qui sont ou ont été en transition, on rencontre souvent une sexualité poly-perceptive, pas strictement génitale, dans laquelle le corps est ressenti comme «un champ de bataille» – selon les mots du romancier amérindien canadien trans et queer Billy-Ray Belcourt (A History of My Brief Body, (2021) – dont chaque partie doit être réinventée, explorée, et peut être érotisée. De même, l’artiste musicale trans Arca milite pour un nouvel érotisme où tout est exploration sensuelle, bien au-delà du bon vieux coït.

Tout cela existait bien sûr avant même les années 2000, mais il est probable que la sensibilité collective ne soit pas encore suffisamment mûre pour inclure de telles pratiques dans l’imaginaire commun du sexe.

C’est ce que note, également, le philosophe et journaliste trans français Paul Preciado, étonné qu’il ait fallu attendre 2020 pour que l’autobiographie de John Giorno (Great Demon Kings, A memoir of poet, sex, art, death, and lighting, McMillian, 2020) révèle au grand public les expériences sexuelles du poète-star américain avec de célèbres artistes des années 1970 et 1980, tels qu’Andy Warhol ou Jasper Johns, fanatiques du sexe avec les pieds, les tétons ou la bouche…

Ce qui par le passé aurait pu nous apparaître comme de simples ragots ou des « confessions scabreuses » est considéré maintenant comme un aspect de l’expérience sexuelle tout à fait encouragé par nombre d’experts, sociologues, psychologues et philosophes du bien-être, comme Alexandre Lacroix (Apprenons à faire l’amour, Allary Éditions, 2022).

Boutique Balenciaga, Mount Street, Londres, 2022. ©Balenciaga

Le philosophe décrit une relation sexuelle exempte de clichés sociaux et culturels, une expérience bien plus vaste que la banale pénétration. Entre deux (ou plusieurs) partenaires, celle-ci pourrait même ne jamais exister, si le moment sexuel est capable de solliciter tous les sens et de créer de la beauté sous d’innombrables autres formes de partage.

On doit à un autre philosophe, l’italien Mario Perniola, l’anoblissement des relations charnelles entre nos corps animés et d’autres inanimés, tels que les machines, les objets et les vêtements. Dans sa conception visionnaire du sexe, c’est la contiguïté entre le corps et son environnement qui se trouve au cœur même du principe du plaisir charnel, jusqu’à imaginer le monde tel un « vêtement ressentant » dont on s’habille et sur lequel on se frotte pour en tirer de la jouissance. C’est certainement à ce « sex-appeal de l’inorganique » – comme Walter Benjamin définissait au début du XXe siècle la sensorialité typiquede la mode – que Demna Gvasalia a pensé lorsqu’il a imaginé le design d’intérieur de la boutique Balenciaga de Mount Street à Londres. Cet espace aux formes utérines, entièrement tapissé de fausse fourrure rose, a été conçu pour que le visiteur soit en fusion sensuelle avec le contexte et s’empreigne de l’essence mêmedu produit que la boutique entend promouvoir : le Cagole Bag (dont le seul nom suffirait à évoquer une sexualité polymorphe et pas si conventionnelle).

En poussant plus loin la réflexion de Perniola, encore un philosophe italien, Emanuele Coccia suggère qu’il existe une relation profonde, existentielle entre notre espace et notre plaisir charnel. Il remarque que la relation que de nombreux humains « écologiquement éveillés » entretiennent avec une Terre « en danger », a une intensité comparable au sentiment érotique. Mais loin d’être une déviance, ou une pathologie, il la qualifie de nécessité. D’après ce penseur du monde vivant, ce ne sera pas l’écologie militante qui transformera le genre humain en une forme de vie durable, mais son appétit charnel du monde qui le poussera à le préserver pour continuer à assouvir sa soif de plaisir. Et l’on parle déjà de sextainability…

Texte de Luca Marchetti

Quand les talons

pour hommes

s’ensanglantent

Antoine Bucher

Si aujourd’hui un homme en perruque, talons et maquillage a de grandes chances d’appartenir à un programme télévisé de RuPaul, au XVIIe et XVIIIe siècles, ce type de description correspond facilement à un membre masculin de l’aristocratie européenne.

Au XVIIe siècle, les nobles prennent notamment de la hauteur grâce à leurs chaussures et c’est d’abord aux pieds des hommes que les talons hauts s’installent dans les cours royales. La fréquentation diplomatique des ambassadeurs de Perse au début du XVIIe siècle cultive la curiosité pour ce qu’on appelle alors l’Orient et la mode des souliers à talons gagne progressivement les courtisans inspirés par ceux des cavaliers perses qui leur permettent de caler les pieds dans les étriers. Alors que sous Louis XIV, les représentations de mode masculine abondent avec le développement de la gravure de mode sous l’impulsion notamment des éditeurs d’estampes Jean Dieu de Saint-Jean et la famille Bonnart, de nombreuses eaux-fortes représentant les tenues en vogue n’oublient pas de représenter ces souliers qui rajoutent de la hauteur aux grands du monde sur les centaines d’images qui sortent des presses de la rue Saint-Jacques, haut lieu de l’estampe française (cf. illustration). Si ces gravures de mode imposent à partir de 1670 un format vertical standardisé présentant un personnage en pied dont la parure est détaillée avec soin, mais au visage indifférencié, la paternité des tendances de mode peut être attribuée à certains personnages de la cour. Ainsi, le duc d’Orléans, le frère du roi, qu’on appelle alors Monsieur est croqué par Saint-Simon dans ses Mémoires en 1701 comme un amateur portant à ses pieds les modèles de talons les plus importants : « C’était un petit homme ventru, monté sur des échasses tant ses souliers étaient hauts, toujours paré comme une femme, plein de bagues, de bracelets et de pierreries partout, avec une longue perruque tout étalée devant, noire et poudrée et des rubans partout où il pouvait mettre, plein de sortes de parfums, et, en toutes choses, la propreté même. »

Monsieur, alors l’un des personnages les plus important du royaume, mais aussi un expert en débauche, ajoute une touche de couleur aux talons de l’aristocratie. Lors d’une nuit de fête de 1662, le frère du roi finit avec son entourage sa soirée dans l’anonymat des tavernes du cœur de Paris et traverse notamment le quartier de la Grande Boucherie près du Châtelet. Le sang des animaux colore les talons du fêtard et le roi s’en inspire en commandant à son cordonnier des talons rouges. Ils deviennent alors une mode à Versailles puis à la cour d’Angleterre par l’entremise du cousin de Louis XIV, le roi Charles II. Un rare exemplaire d’une version habillée d’une estampe des années 1690 représentant le souverain français met l’accent sur cette nouvelle tendance. Publiée par l’éditeur Antoine Trouvain, la gravure finement découpée comporte des parties ajourées habillées de morceaux de textile. Ce type d’objet réservé aux collectionneurs les plus fortunés de la fin du XVIIe siècle voit ici les talons royaux laisser apparaître un morceau de tissu rouge. Ce montage réalisé dans ce cas à l’époque diffère de la version originale de l’eau-forte qui ne différencie pas le talon et le corps de la chaussure. Pour les clients de ce type d’œuvres, plus chères encore que les versions rehaussées en couleurs à la main, il semble alors important de mettre l’accent sur les pieds du roi. Quelques années plus tard, le peintre Hyacinthe Rigaud ne manque pas de souligner de rouge les talons du roi dans son magistral portrait de Louis XIV en costume du sacre qu’il réalise en 1702. La tendance dure et ouvre la voie à l’utilisation aux XVIIIe et XIXe siècles de l’expression « les talons rouges » pour décrire les nobles et notamment les courtisans. Le Dictionnaire Universel de 1896 décrit un talon rouge comme « un homme de la cour qui avait des talons rouges à ses souliers ce qui était une marque d’élégance et de distinction », mais la synecdoque sous-entend également de grandes manières et une affectation certaine, à l’image des plus importants courtisans du royaume. En 2019, le Metropolitan Museum associe d’ailleurs Monsieur, l’inventeur de ces talons colorés, au développement du « camp » lors de l’exposition Camp Notes. La mode des semelles rouges couplées à des talons aiguilles est, elle, une histoire d’un autre genre…

Jean dieu de Saint-Jean, Homme de Qualité en Surtout, 1683. Librairie Diktats

La voyageuse

contemplant

une mer de nuages

Simone Rocha

La collection Printemps 2022 de Simone Rocha a conduit le public dans l’église médiévale de St Bartholomew-the-Great à Londres dont l’atmosphère lugubre et sinistre, mais également sublime et sacrée, offrait une ambiance parfaite pour les silhouettes de la créatrice. Pendant que les mannequins défilaient sur le podium, le spectateur avait l’impression d’assister à un baptême allégorique, les vêtements évoquant les tenues revêtues pour une cérémonie chrétienne qui semble devenir, d’une certaine manière, troublante et poignante. En jouant avec la thématique de l’enfance, de la naissance, mais aussi de la maternité, Simone Rocha parvient à célébrer le corps féminin dans l’expérience de l’accouchement et de l’adaptation au rôle de mère. Nous avons rencontré la créatrice pour parler de ses inspirations pour la collection et de sa méthodologie de travail.

Lorsqu’on lui a demandé s’il existait un lien entre ses expériences personnelles et ses créations – au moment de la présentation de la collection, elle venait d’avoir son second enfant – Simone Rocha a répondu :

« Je trouve difficile de concilier les deux, donc je suppose que ma situation authentique de maternité s’est naturellement infiltrée dans mon travail. »

Cette « infiltration naturelle » n’est donc pas simplement une inspiration fugace, mais doit être considérée davantage comme une évolution organique de la vie de la créatrice et de son approche des créations.

Le printemps 2022 marque en effet le 10e anniversaire de sa première collection griffée Simone Rocha. Tout au long de la décennie, elle est parvenue à développer certaines caractéristiques clés qui sont restées des constantes dans chaque collection. Parmi les détails qui définissent l’identité de la marque on retrouve l’exagération des dimensions de certains éléments tels que les cols et les manches, l’utilisation impulsive de volumes démesurés sur des silhouettes classiques et enfantines et celle de symboles irlandais et catholiques comme ornements. Après avoir obtenu une licence en mode au National College of Art and Design de Dublin, Simone a suivi le Master de mode du Central Saint Martin’s College de Londres, dont elle est sortie diplômée en 2010. C’est là qu’elle a pu travailler sur différents textiles et découvrir les possibilités qu’ils offrent pour créer un vêtement :

« Je me suis toujours intéressée aux silhouettes et aux volumes, j’ai toujours aimé les déplacer, jouer avec les proportions, exagérer les détails et travailler avec les tissus dans les mains. Il faut être mis au défi et bousculé, l’expérimentation est donc cruciale. Mais les créations en elles-mêmes résultent toujours de la collaboration avec mon équipe et nous avons maintenant une signature qui résonne dans chaque collection. »

Le jeu avec les possibilités offertes par le studio de mode fait partie de l’ADN de la créatrice. En effet, son père, John Rocha, est un créateur installé à Dublin qui travaille dans l’industrie de la mode depuis les années 1980. En grandissant, elle a baigné dans le design de mode en accompagnant son père au studio et en l’aidant à développer ses collections. Sa mère, Odette, travaille également aux côtés de son mari depuis ses débuts à Dublin et accompagne aujourd’hui Simone dans ses prises de décisions pour sa marque solo. Rocha reconnaît cette dynamique quand elle affirme :

« La plus grande chance que j’ai eue en grandissant dans un environnement aussi créatif, c’est que ma créativité n’a jamais été remise en question, elle a toujours été acceptée. »

Par conséquent, sa famille et ses racines irlandaises ont toujours joué un rôle central dans sa vie de créatrice, d’abord avec ses parents à Dublin, puis aujourd’hui avec la famille qu’elle a fondée à Londres. D’une certaine manière, ses collections sont un moyen de réinterpréter et d’analyser ses expériences personnelles, par exemple la maternité lors du défilé du printemps 2022. Il est difficile de concilier ces deux activités, et elles se déroulent donc, biologiquement, en parallèle. À ce sujet, Simone ajoute :

« Avec chaque collection, je peux mettre le doigt sur ma vie, le contexte et les événements à ce moment précis. Mes collections naissent d’abord de mes émotions et, avec elles, j’explore de nouvelles idées, des récits multiples et des sensations diverses. »

Ces sensations ne doivent pas nécessairement être toujours brillantes et éblouissantes. Ce qui ressort de l’expérience dans la collection est souvent un fil conducteur, en partie sombre, troublant :

« Je pense qu’il y a toujours un contraste, et un élément sous-jacent. »

La maternité, par exemple, apporte aussi avec elle le dérèglement du sommeil, l’insomnie, et est indissociable du corps qui a dû se transformer, presque se disloquer, pour accueillir un autre être humain. Les vêtements de Simone Rocha parviennent à célébrer avec brio cette transformation primitive et nécessaire dans laquelle de nombreuses femmes peuvent se retrouver. En ce sens, sa vision de la féminité est précise. Il était donc presque naturel de lui demander si, après une décennie, elle pourrait transposer cette vision en parfum. La créatrice pense qu’un éventuel parfum Simone Rocha sentirait « le bois brûlé et la tubéreuse. »

Sa vision personnelle s’inscrit également dans le contexte plus large de ses collections. Le cinéma, par exemple, joue un rôle important dans leur élaboration. Pour la collection Automne-Hiver 2020, par exemple, Simone a travaillé en collaboration avec le réalisateur Hugh Mulhern. Elle a utilisé le support du clip pour contextualiser davantage les silhouettes en se concentrant sur les mouvements, les effets textiles et des détails particuliers.

« J’adore travailler avec les réalisateurs de films, surtout lorsqu’ils sont comme Hugh et qu’ils ont une vision personnelle si forte. J’aime amener mes pièces dans un nouveau monde. Un peu comme lorsque j’ai fait un film avec Petra Collins et que mon travail est presque devenu un personnage du récit. »

Les réalisateurs sont capables de ré-imaginer ses vêtements et de les recontextualiser, en analogie ou en contraste avec l’idée originale. L’ensemble du processus devient un échange fertile entre les deux créateurs.

D’une manière générale, les films que Simone a cités comme sources d’inspiration alternatives sont en adéquation avec sa personnalité. En tête de liste, le grand classique Chambre avec vue, de James Ivory, un drame romantique complexe qui se déroule à Florence au début du XXe siècle. Vient ensuite In the Mood for Love de Wong Kar-Wai, une histoire d’amour située dans les années 1960 à Hong Kong, d’où le père de Simone est originaire. Elle ajoute ensuite deux films dans lesquels on peut voir des symboles internationaux du cinéma irlandais : Le Cheval venu de la mer et The Field. Plus tard, son intérêt se portera vers Londres, avec Les Chaussons rouges, une histoire d’amour tragique racontant les péripéties d’une ballerine dans les années 1940. Enfin, elle ajoute à sa liste Fish Tank, un film de la réalisatrice britannique Andrea Arnold, l’histoire de l’enfance troublée d’une jeune fille tiraillée entre famille et amants.

On est également surpris de constater que lorsqu’on lui demande si sa dernière collection – automne 2022 – pourrait être traduite en film, elle choisit précisément Andrea Arnold comme scénariste pour adapter ses vêtements en récit cinématographique. Une collaboration entièrement féminine pour repenser dans un contexte plus large les femmes Simone Rocha, personnages principaux de son récit. Elle précise qu’elle y verrait une adaptation de la légende irlandaise des Enfants de Lir. Ce mythe, qui a inspiré Le Lac des cygnes, raconte l’histoire de quatre frères et sœurs condamnés par leur belle-mère, jalouse de l’amour et de l’attention que leur accorde leur père, à passer 900 ans sous la forme de cygnes. Ainsi transformés, les enfants ne parviennent à conserver leur voix humaine que pour chanter des mélopées susceptibles d’attirer l’attention de leur père qui découvrirait enfin la vérité sur sa nouvelle épouse. Le charme n’est rompu que lorsqu’il entend sonner une cloche, la première cloche chrétienne à sonner en Irlande. À partir de là, ils peuvent mourir sous leur apparence humaine tandis que leur mémoire sera conservée grâce à ce mythe. Quand on écoute cette histoire ancienne, on remarque bien sûr la métaphore entre les élégantes créatures blanches des quatre cygnes, fascinantes à première vue mais au destin tragique,

TEXTE D'ILARIA TRAME

Baby Rock

and Doll

Nicolas di FeliceCaroline PoggiJonathan Vinel

Après de nombreuses années à travailler dans l’équipe du designer Nicolas Ghesquière, et un rapide passage dans le Dior de Raf Simons, Nicolas di Felice a tout récemment été nommé directeur artistique de la maison française Courrèges. Enfance dans un petit village belge, non loin de néons de maisons closes, puis études à la Cambre à Bruxelles, qu’il ne termine pas pour rejoindre Paris, et Balenciaga.

Jonathan Vinel et Caroline Poggi font des films, le plus souvent ensemble, parfois séparément. L’un est né dans une banlieue proche de Toulouse, l’autre dans une des grandes villes de Corse. On peut notamment citer Bébé Colère, court-métrage sorti en 2020, commandé par la Fondation Prada ; Martin Pleure, réalisé intégralement sur le jeu vidéo Grand Theft Auto V, ou encore à leur premier long-métrage Jessica Forever.

Décrire les travaux des uns comme des autres en quelques mots serait réducteur, tant les mondes qu’ils proposent sont denses. Leur échange, une fin d’après-midi, en face du parc des Buttes-Chaumont, dessine les contours de leurs univers.

Nicolas di Felice

Je suis encore en train de prendre le rythme chez Courrèges. J’ai commencé il y a un an et demi. C’est la première fois que j’ai ce rôle de directeur artistique. J’ai tendance à être assez control freak : le rapport que j’ai aux vêtements est extrêmement précis. Je pense que jusqu’à présent, je donnais des directions très précises à mon équipe. Pour la collection qui défile en mars, je me suis forcé à lancer un genre de brief, et ne faire qu’un seul dessin. Je suis parti une semaine, et puis j’ai vu ce que mon équipe proposait. C’était très enthousiasmant de voir ce qu’ils comprenaient. Un certain nombre de pièces sont des propositions, des dialogues avec certains des stylistes – j’apprends à travailler avec cette nouvelle équipe.

Caroline Poggi

Après avoir travaillé avec Prada sur notre court-métrage Bébé Colère, Jonathan et moi avions pu assister au développement d’une collection : elle n’était prête que deux ou trois jours avant le défilé.

Jonathan Vinel

C’est tellement différent du cinéma, cette temporalité.

Caroline Poggi

En tout cas, c’est différent de notre façon de faire du cinéma. On est dans quelque chose de très préparé. Nos envies de scènes demandent beaucoup d’acteurs, de la lumière… On ne peut pas arriver et dire : on verra sur le moment. En assistant à ça, je ne comprenais pas.

Nicolas di Felice

Je connais vraiment ce genre de choses… Quand j’ai commencé chez Balenciaga en 2008, c’était encore très petit. Dans les vieilles collections, les vêtements sont parfaits – aussi parfaits que ce dont ils avaient l’air. On croirait qu’ils sont photoshoppés, mais non. On avait une équipe pour le défilé, et puis une équipe pour la pré-collection. Des stylistes travaillaient six mois sur cinq pièces. On les refaisait, encore et encore, jusqu’à ce qu’elles soient parfaites. Si la surpiqûre était un peu trop large, on recommençait tout le vêtement. De nos jours, on peut lancer un vêtement en patchwork de cuirs colorés cinq jours avant un défilé, alors qu’on n’avait pas commandé ces matières encore trois mois avant. Il faut alors, en un temps record, trouver le motif du patchwork, les cuirs, il faut lancer la pièce, la faire fabriquer… C’est un peu fou.

Revue

Vous pensez que les méthodes de travail ont changé entre 2008 et aujourd’hui ? Ou c’est quelque chose d’autre ?

Nicolas di Felice

Je pense que c’est une question de moyens… Aussi, je ne trouve pas ça confortable de faire les choses dans la précipitation. Même si j’ai déjà fait un certain nombre de choses, je me sens – peut-être comme Caroline et Jonathan – toujours en construction. On a envie d’être fier de ce qu’on fait, d’être sûr.

Caroline Poggi

Il y a un temps qu’on est obligé d’avoir, de mûrissement, pour laisser les idées grandir, avoir du relief. Même quand on cherche des pages d’illustration, que l’on pense à la façon dont on va les montrer à des gens, on pèse quelle image arrive en premier, en deuxième…

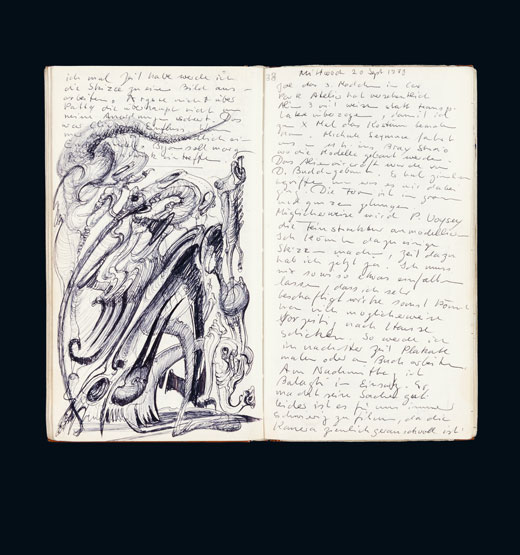

Extrait du livre d’H.R. Giger, Alien Diaries / Alien Tagebücher, Edition Patrick Frey, 2013 (première édition). Avec l’aimable autorisation des éditions Patrick Frey.

Tout ça a un équilibre, que tu ne peux pas trouver en deux jours. C’est dur d’arriver à quelque chose qui a du relief, une profondeur, une histoire, quand tu es dans la pression. Tu as tendance à marcher plus à l’instinct – même si ça peut être bien.

Nicolas di Felice

Ça peut être beau aussi… Une pièce à laquelle tu n’avais pas pensé, une scène que tu n’avais pas voulue…

Caroline Poggi

Je pense qu’il faut les deux. On peut garder cette notion d’instinct sur un temps plus long. C’est quand tu retravailles trop quelque chose que tu perds le désir.

Jonathan Vinel

Nicolas, est-ce que tu as une histoire de marque à respecter, ou est-ce que tu es totalement libre ? Est-ce que tu peux tout changer ?

Nicolas di Felice

J’ai hérité de la maison dans l’état dans lequel elle était, il y a un an et demi. Je n’ai eu aucune exigence de qui que ce soit. La famille Pinault, à qui Courrèges appartient, ne savait pas ce que j’allais présenter : je n’ai fait aucun dossier d’images, de croquis… J’ai été engagé sur une lettre, où je racontais ma vie. Ils ont parié sur moi, ne sachant absolument pas ce que j’allais faire. Je n’ai jamais rêvé d’avoir ma marque, avec mon nom. Ce qui me plaisait dans le projet, c’est de faire revivre une maison que j’affectionne beaucoup, et qui m’a toujours inspiré.

Jonathan Vinel

Mais qui a aussi un héritage.Nicolas di Felice C’est pour ça que, dès le début, j’ai voulu que l’on fasse des rééditions. Personne au marketing ne m’a rien demandé.

Quand j’ai repris la maison, il me semblait primordial de réfléchir à ce que je voulais proposer, et produire. On parle tout le temps d’écologie... Je voulais réfléchir à ce qui allait être produit, pour ne pas gaspiller. Formellement, mais aussi dans mes idées. Faire un hommage à la maison, ne pas arriver en détruisant tout à grands coups de massue. De manière générale, je n’aime pas trop ce genre d’entrée.

Je trouvais cette marque super belle, comme un petit symbole de quelque chose que je ne retrouvais plus autour de moi. Même le fait que ce soient des vêtements très géométriques, des à-plats de couleurs, des matières absorbantes, très nettes… Dans le flot d’images que je voyais, les images de Courrèges : tout à coup, juste une forme colorée. C’était une respiration très inspirante pour moi, que j’avais envie d’honorer.

Jonathan Vinel

Je me dis que parfois tu dois avoir des idées qui te plaisent, qui te semblent justes, mais qui ne le sont pas par rapport à Courrèges…

Nicolas di Felice

Oui, bien sûr… Mais ça ne me brise jamais le cœur de faire un choix.

Jonathan Vinel

Où vont tous ces trucs que tu ne peux pas faire ?

Nicolas di Felice

Je les transforme pour que ce soit Courrèges, je ne laisse pas tomber l’idée.

Caroline Poggi

Ç’a à voir avec la réception de ton travail : comment ça va être reçu, qui regarde… Comment tu montres un film, c’est pareil.

Jonathan Vinel

Quand on a une commande, on se positionne toujours par rapport à comment ça va être perçu, et comment on dialogue avec ça. Quand tu arrives dans une maison qui a une certaine histoire, j’ai l’impression qu’il y a forcément cette question de comment tu vas te positionner par rapport à elle : parfois, le fait que ça ne corresponde pas à la maison, ça peut aussi créer d’autres envies…

Nicolas di Felice

Les idées rentrent toutes, d’une manière ou d’une autre. Même si c’est seulement du point de vue de l’idée, ce que racontait la pièce… On lui fera raconter la même chose, mais différemment. Il y a ce truc d’opposés qui se rencontrent. Mes inspirations ne sont pas du tout des petites dames des années soixante : je suis inspiré par des choses qui sont sans doute similaires aux vôtres. C’est comme si ça passait très naturellement par un filtre, et que je les remélangeais.

Jonathan Vinel

À chaque collection, tu as une idée un peu globale ou tu la trouves au fur et à mesure ?

Nicolas di Felice

Je me dis tout en une seconde. La musique, le défilé, le lieu, le style… Ça vient comme un flash. Je vois les choses très vite. Le reste du temps, c’est pour tout traduire.

Jonathan Vinel

Pour moi, j’ai l’impression que c’est l’inverse. Au début, c’est plein de petites envies ; et il faut travailler pour qu’elles sortent de quelque chose de purement fétichiste, qui ne veuille pas dire grand-chose… Trouver l’histoire de ces envies en les montant ensemble.

Caroline Poggi

Il y a des images dont tu sais au fond de toi que ce sont des premières images.

Jonathan Vinel

Le totem, un peu.

Caroline Poggi

Ce ne sont pas forcément des images qui restent, au final. Mais c’est l’origine, le battement de cœur… Si tu as l’impression de te perdre, tu reviens à cette image et bon, c’est bon, tu peux repartir. Après, forcément, tu creuses, tu donnes des formes, du relief… Ça part de quelque chose d’intuitif, qui le devient de moins en moins. Tu es obligé de formuler tes idées en permanence, encore plus en étant deux : on passe notre temps à parler, à verbaliser. Petit à petit, il y a des codes, des genres, des ambiances, des sons, des musiques qui viennent héberger ces images initiales.

Nicolas di Felice

Quand je m’emballe dans les belles surprises que je rencontre dans le processus, j’essaie de me rappeler, me remettre dans ces images du début. Ou bien, quand on n’a pas le lieu que l’on veut pour faire un défilé, il s’agit quand même de trouver la manière de raconter l’histoire que l’on avait en tête. Heureusement, il y a une évolution au cours du processus : tout ce qui en fait partie est intéressant, même parfois certains incidents.

Jonathan Vinel

Est-ce que tu te racontes une histoire quand tu crées une collection ? Ou bien est-ce que ce sont des choses visuelles, sensorielles ?

Nicolas di Felice

Je ne me raconte que des histoires. À la Cambre, c’était assez troublant, parce qu’ils tenaient quand même à l’art en général. Tu découvres des artistes, des expositions qui résonnent un peu en toi. Mais j’avais du mal à venir avec des documents d’inspiration. Caroline, je t’avais entendu parler de votre court métrage After School Knife Fight, et je me reconnais dans cette idée de tenter de représenter un sentiment – c’est la fin de l’adolescence, ce film. Je n’étais inspiré que par ce genre de choses. Une fille que j’avais croisée à un festival de musique, qui dansait devant un mur de speakers… Mais va trouver cette image !

Caroline Poggi

Et même si tu en avais une image, elle ne représenterait pas le moment.

Nicolas di Felice

Pas vraiment.

Caroline Poggi

C’est un état.

Nicolas di Felice

Ce sont des moments, des sentiments, des rencontres. Après, heureusement, à trente-huit ans, j’ai eu la chance de trouver des artistes…

La première fois que j’ai vu des photos de John Divola, je me suis dit mais c’est exactement tout ce que j’aime. J’avais l’impression de comprendre totalement ce qu’il faisait, mais aussi d’être compris. Il y a aussi des photos de Mapplethorpe...

Maintenant, je peux faire des moodboards, mais pendant mes années d’école c’était problématique… Jonathan, Caroline, est-ce que vous fonctionnez avec des moodboards ?

Caroline Poggi

Je n’aime pas ce mot.

Nicolas di Felice

C’est vrai, moi non plus

Caroline Poggi

Mais je vois évidemment ce que tu veux dire. Moi aussi je dis comme ça, parce que c’est difficile d’appeler ça autrement. Et puis, nous en faisons.

Jonathan Vinel

Énormément. Le problème, c’est que souvent, dans les images, je cherche à montrer le sentiment qu’elles m’évoquent. Quand tu les montres, les gens vont voir des formes, des couleurs… Alors que c’est quelque chose d’intime qui te rattache à cette image. Souvent, ce n’est pas dans l’image elle-même.

Caroline Poggi

On a beaucoup de retours, en commission – alors que moi j’adorais nos moodboards, que j’étais contente de l’effet que ça produisait sur moi, que ça me donnait envie de faire le film – « C’est dommage, car les images ne correspondent pas trop à l’imaginaire qu’on s’en fait. » Et c’est vrai que ce n’est pas collé, ce n’est pas illustratif. C’est un état, quelque chose d’un peu plus large. C’est tellement dur à transmettre.

Jonathan Vinel

C’est déjà du montage. Les images ne sont pas là pour aiguiller une fabrication précise, mais pour donner un sentiment global de ce que l’on veut dans le film – de l’ordre de la sensation. C’est dur à capter. Souvent, les gens s’arrêtent précisément à ce que l’on voit dans l’image.

Caroline Poggi

« Mais il n’y avait pas cette scène dans le moodboard ? »

Jonathan Vinel

Parfois, on n’en fait pas, comme ça chacun projette ce qu’il veut.

Caroline Poggi

C’est dur de trouver la balance, surtout lorsque l’on fait un travail qui n’est pas naturaliste : arriver à transmettre l’atmosphère, l’univers, de tes plans, de tes scènes. Le problème c’est que ceux à qui s’adressent nos moodboards, qui souvent doivent financer le film, en voient tellement que c’est difficile de leur demander de faire un effort. Il faut que les choses soient simples, faciles à prendre.

Image extraite du livre d’H.R. Giger, Alien Diaries / Alien Tagebücher, Edition Patrick Frey, 2013 (première édition).

Avec l’aimable autorisation des éditions Patrick Frey.

Nicolas di Felice

Je vois très bien. Ce qui motive une collection, c’est souvent quelque chose que j’aurais du mal à exprimer par une image. Quand je fais les premiers briefs de collection, je parle à mon équipe, je leur raconte des histoires. J’ai l’impression – et c’est ce que je ressens aussi dans votre travail – que mes projets demandent beaucoup d’énergie, donc j’ai besoin d’être motivé par quelque chose qui me touche.

Jonathan Vinel

S’il n’y a pas déjà une image qui résume parfaitement, c’est peut-être là aussi que ça vaut le coup de le faire.

Caroline Poggi

Ce qui est difficile pour moi, c’est que je suis la dernière spectatrice de mes films. Je fais un film que j’aimerais voir au cinéma, que j’aime profondément, mais je suis tellement dans le process que je suis incapable de le voir. Jessica Forever, sorti en 2018, on l’a seulement revu dernièrement – quatre ans plus tard. Et encore, on le voit avec du recul – c’est notre film. Je trouve ça quand même fou comme métier.

Nicolas di Felice

Ce sont des films que vous faites avant tout pour vous ?

Caroline Poggi

Non, je les fais pour partager quelque chose que je n’arrive pas à retransmettre autrement.

Jonathan Vinel

Je les fais quand même pour moi, à la base. Quand j’ai commencé, c’était dans l’idée de m’amuser. Il y avait quelque chose de puéril à se dire cette image, avec cette musique, je n’ai jamais vu, j’ai envie de voir ce que ça fait. C’était de l’ordre du test : se dire que quelque chose n’a pas l’air possible, le faire, en être content, et voilà, c’est ça le film. J’ai toujours gardé ce rapport instinctif, de désir, de joie. Au début, j’arrive à les revoir ; mais après, avec toutes les critiques… Tout abîme ton film. Quand j’en fabrique un nouveau, je n’arrive plus à voir celui d’avant.

Nicolas di Felice

Tu as peut-être aussi des regrets, liés aux compromis nécessaires sur le tournage…

Jonathan Vinel

Oui. Parfois je me dis : comment j’ai pu faire ça ? J’ai envie de me couper la tête. Mais je suis toujours content de l’énergie dans laquelle on a travaillé. On a l’impression, quand même, d’être allé au bout de l’idée de ce qu’on voulait raconter.

Caroline Poggi

Mais alors toi, Nicolas, c’est quoi qui t’a fait commencer ? Tu savais que tu voulais faire des vêtements ?

Nicolas di Felice

Je n’étais pas prédestiné à faire ça. J’ai fait des études générales, les jésuites… Vient le moment où tu as 17 ans, et il faut choisir ce que tu fais. J’ai dit : la mode. On me demande tout le temps quels sont mes premiers souvenirs de mode. Je viens de la Belgique profonde, il n’y avait pas vraiment de magazines de mode. Mes parents n’achetaient pas Vogue. J’ai compris ce qu’était la mode par la musique, les clips : pouvoir être qui tu veux par le vêtement, la coiffure… Construire une image. Ensuite, quand j’ai découvert ce que c’était, j’ai vite été happé par le côté manuel de la chose. J’adore fabriquer des vêtements. Je prenais beaucoup de temps, à la Cambre, pour faire les vêtements.

Jonathan Vinel

Tu faisais tes vêtements, jeune ?

Nicolas di Felice

Dès que je suis arrivé à Bruxelles, oui. Je customisais tout.

Jonathan Vinel

Mais plus jeune ?

Nicolas di Felice

Non, je n’avais pas de machine à coudre. Mais je me déguisais tout le temps. Mes parents n’ont qu’une seule photo de moi habillé comme ils m’avaient habillé le matin. Sinon, il n’y a que des photos de moi déguisé.

Caroline Poggi

Moi aussi j’avais la malle aux déguisements, que je sortais le weekend. C’était un panier à linge blanc. On avait une petite caméra. Avec mes copines, on la posait, en mettant le petit écran devant nous pour voir le retour, et on se déguisait, on racontait des histoires.

Nicolas di Felice

Tu faisais déjà des films… Toi, Jonathan, tu faisais aussi des images, petit ?

Jonathan Vinel

Non, j’ai commencé assez tard. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J’aimais bien les films, mais je n’en regardais pas trop quand j’étais petit. À un moment, j’avais un pote qui voulait faire des films : j’étais chaud, j’ai acheté une caméra. J’y ai pris goût en faisant. C’est comme ça aussi que j’ai pris goût au montage : essayer de fabriquer des films en chopant des images sur Internet, et en voyant ce que ça racontait en les mettant ensemble. J’aurais voulu faire un BTS montage, mais je n’ai pas été pris. Alors je suis allé à la fac de cinéma. J’avais le sentiment d’être en retard, d’avoir zoné. J’avais redoublé ma seconde, puis j’avais arrêté un IUT qui me soûlait, donc je travaillais à l’usine à côté… Je me disais que si je choisissais le cinéma, il fallait que je travaille dur, que je me lance. C’est pour ça qu’on a commencé tôt à faire des films, même en étant à l’école. C’est quelque chose que j’ai vraiment appris. Je n’étais pas prédestiné à ça. Je pense aussi qu’on m’a montré les bons films aux bons moments, qui m’ont fait des chocs assez forts.

Nicolas di Felice

Quels films ?

Jonathan Vinel

Le premier c’était Elephant de Gus van Sant, que mon oncle m’avait emmené voir. J’ai pris un énorme kick. Deux mois après, j’ai vu Mulholland Drive de David Lynch. Ces deux films ont été très fondateurs : je me suis dit que c’était ce que je voulais faire. C’était aussi lié à la musique. À la base, j’étais bassiste dans un groupe de métal, et je voulais faire ça. Mon premier choc esthétique, c’était Slipknot et Korn. Caroline et moi, on parlait récemment du micro du chanteur de Korn, qui a été fait par HR Giger, celui qui a créé la créature et le vaisseau dans Alien.

Nicolas di Felice

Cette idée de musique est toujours importante dans vos films : vos choix de soundtrack…

Caroline Poggi

On travaille tout le temps avec la musique.

Jonathan Vinel

C’est même sans doute une des choses qui nous a donné envie de faire des films…

Caroline Poggi

… écouter certaines musiques au cinéma.

Jonathan Vinel

Ce sont des musiques liées à un univers, un sentiment.

Il y a ce truc ado, emo : je ne suis pas bien dans ce monde-là. On choisit des musiques agressives, un peu extrêmes. Des musiques qui essaient de tout casser.

After School Knife Fight, c’est le film qui en parle le plus. Pourtant, c’est le plus doux qu’on ait fait. On était en train d’essayer d’avoir les financements de Jessica Forever, un film avec beaucoup d’armes, qui traite de la violence. On a aussi fait Martin Pleure en attendant, celui qui a été fait dans Grand Theft Auto.

Nicolas di Felice

Habituellement, les jeux vidéo ne me touchent pas du tout esthétiquement. J’aime y jouer, mais en terme d’esthétique, j’aime plutôt les choses avec du grain, délavées, les VHS… Quand c’est trop en HD, ça me tend. Pourtant, je trouve que Martin Pleure est très beau. C’est ce contraste entre ce truc complètement froid de la super technologie, et Martin qui dit des choses touchantes.

Jonathan Vinel

C’est un film qui s’est fait très simplement, qui n’était pas écrit. Ce n’est même pas en le faisant que c’est devenu un film. Ça le devient parce que, à force, tu en as envie. Sur le moment, on ne savait pas.

Caroline Poggi

Tu attendais, on attendait, tu me disais : je ne sais pas ce que je vais faire, donc je vais filmer GTA, faire un avatar… De fil en aiguille, tu as écrit un texte. Comme Bébé Colère, notre dernier film : il y a eu les images, l’idée du Bébé, puis la commande de la fondation Prada. On a inclu le film dans leur commande.

Jonathan Vinel

Pendant le confinement, Prada est venu nous voir. Nous avions déjà commencé le film, mais leur commande y correspondait.

Caroline Poggi

Le début de l’idée de ce film, c’est de partir exclusivement d’images d’archives. Nous nous sommes dit que ces archives, nous les avions déjà – sauf que c’était nous qui les avions tournées. On est arrivés avec des images de la Corse, de Toulouse… Et après on a créé le Bébé, qui est un peu une archive aussi : c’est un asset qu’on a acheté, pimpé et animé.

Jonathan Vinel

Il existait déjà.

Caroline Poggi

Et c’était chouette que le film se retrouve sur YouTube. Il parlait avec le moment, avec les un an et demi que l’on venait de vivre, enfermés chez nous à se demander à quoi bon, et il y avait ce bébé qui se demandait exactement la même chose.

Revue

Et vous Nicolas, comment avez-vous envisagé ce moment des confinements, et notamment la production de défilé sous forme de vidéos ?

Nicolas di Felice

Une vidéo d’un défilé de mode, je trouve ça très compliqué. Le premier film, on l’a tourné en une seule prise, comme un vrai défilé. Et c’était diffusé une heure et demie après. J’ai l’impression que cette énergie se voit. Il manquait juste le public.

Jonathan Vinel

Même si un projet ne se passe pas exactement comme on aurait pu l’espérer, on garde toujours des choses des idées que l’on a eues.

Nicolas di Felice

J’ai l’impression que toutes les discussions que l’on a, les rêves que l’on s’échange, même si ça ne se fait pas, ça laisse toujours quelque chose que l’on peut ressortir le lendemain. Les grosses looses aussi, d’ailleurs.

Caroline Poggi

Il y a des personnages que l’on fait sauter de projet en projet. On se dit toujours : la prochaine fois, ce sera la bonne !

Nicolas di Felice

J’ai une robe, aussi, qui est là depuis le premier défilé. Et qui a un peu changé, mais finalement je l’ai trop changée… J’ai revu sa première version, et je me suis rendu compte qu’il fallait que je m’en rapproche à nouveau. Je pense que ça va être son moment, là.

Jonathan Vinel

Pour chaque collection, tu repars de zéro ? Ou il y a des idées, des fils que tu tires de collection en collection ?

Nicolas di Felice

Je tire des fils non-stop. Je ne repartirai jamais de zéro.

C’est une histoire que j’écris petit à petit. Qui a commencé depuis que l’on m’a donné l’opportunité de parler en mon nom. Je pense que je fais ça pour que ça ait un sens pour moi. Tout ce que je fais a été une évolution.

Le premier défilé, c’était la boîte blanche. Puis, le suivant, on était uniquement dans la nature, mais le carré blanc était peint sur l’herbe. Et la dernière campagne, ce sont les mêmes personnes qui étaient dans le carré blanc, endormies dans le métro. Et ensuite, le défilé de mars arrive.

Jonathan Vinel

Ça se déploie, comme des échos.

Nicolas di Felice

J’essaie de laisser quelques surprises, mais la trame est écrite. Je ne peux pas recommencer à zéro. Je fais un métier où on ne sait jamais quand ça va se terminer, et j’en ai conscience. Si ça se termine demain, j’ai envie de regarder ce que j’ai fait, et me dire que j’ai écrit une histoire qui a un sens pour moi.

Caroline Poggi

Quand je vois que nous on travaille sur un scénario pendant quatre ans… Ça correspond à ce que tu dis. Tu pars avec tes totems, tes images de cœur, et puis tu les fais grandir. Mais tu grandis aussi avec…

Les coiffures

à l’échelle

Antoine Bucher

OU QUAND LES ARISTOCRATES AVAIENT

ENCORE TOUTE LEUR TÊTE ET BIEN PLUS

Au cours du dernier tiers du XVIIIe siècle, la coiffure féminine connaît une période d’extravagances capillaires durant laquelle la taille de la tête et des cheveux peut représenter près du tiers de la silhouette d’une élégante. La hauteur des créations conduit à les baptiser coiffures à l’échelle.

C’est au règne de Louis XVI que la vogue des coiffures hautes est généralement associée, mais il convient de noter l’existence de quelques précédents dans l’histoire de France. L’un d’eux, et sans doute le plus fameux est l’apparition de la Fontange. Décoiffée au cours d’une partie de chasse en 1680, la duchesse de Fontanges invente sur le vif une coiffure verticale à partir de sa jarretière. Le roi approuve, le succès est au rendez-vous et la coiffure prend à la fois plus de hauteur et le nom de cette maîtresse de Louis XIV. La poussée de croissance est toutefois limitée dans le temps et le règne de Louis XV reste, pour sa part, mesuré quant à l’ornement de la tête des femmes. C’est sans compter sur la dernière favorite du roi… Madame du Barry arbore en effet une coiffure toute en hauteur agrémentée de dentelles, plumes et fleurs naturelles lors de sa présentation à la cour en 1769. À cette occasion, le coiffeur dissimule même dans les cheveux des fines bouteilles d’eau dans lesquelles trempent les tiges des fleurs.

Les années 1760, 1770 et 1780 sont alors marquées par la puissance grandissante des coiffeurs grâce au développement de structures verticales. Les images de coiffures se multiplient alors comme jamais auparavant. Le naturel n’est pas à la mode et les têtes se vêtent de compositions de plus en plus architecturées. Construites souvent avec un coussin nommé pouf, elles sont gonflées à l’aide de crin et de faux cheveux. Ces véritables pièces montées se parent de rubans, de dentelles, de perles, de fleurs, de pierres, et parfois même de petits personnages de cire, d’oiseaux empaillés ou de maquettes. Les références à l’antique mais surtout aux actualités deviennent le sujet de ces coiffures. Le dernier opéra, une pièce de théâtre, la vaccination du roi ou une victoire militaire se transforment en sculptures capillaires. L’une des plus célèbres de l’époque est la Belle Poule, créée en hommage à la victoire navale du navire français éponyme contre la flotte anglaise en 1778.

Coeffure au chien couchant, gravure d’une suite de 31 Coiffures, inspirées de la Gallerie des Modes et Costumes Français (Allemagne, circa 1780). Librairie Diktats.

Elle comporte au sommet du crâne une maquette de bateau. En cette période d’extravagances, les coiffeurs se revendiquent comme de véritables artistes et utilisent la gravure pour faire connaître leurs créations et asseoir leur autorité. Legros fait ainsi paraître un traité illustré, Davault des almanachs et Depain des estampes. Ce dernier publie trois suites d’eaux-fortes représentant des coiffures entre 1777 et 1790. La première, Au Beau Sexe se compose de douze planches présentant des créations qui n’ont rien à envier à celles que Léonard, le coiffeur de Marie-Antoinette réalise pour la reine de France. Wartell immortalise d’ailleurs en 1777 « l’Autrichienne » dans un portrait dédié à la Comtesse de Polignac. Les cheveux de l’élégante jeune femme sont coiffés pour former quatre boucles sur les côtés et surmontés au sommet de trois plumes qui surplombent des couronnes de fleurs et des rubans.

La correspondance entre Marie-Thérèse d’Autriche et Marie-Antoinette ne manque pas d’ailleurs d’évoquer les cheveux de la jeune souveraine. L’impératrice appelle alors sa fille à plus de sobriété dans ses coiffures dont elle condamne la taille et les ornements. Copiées dans les différentes cours, les coiffures hautes deviennent un sujet de caricature dans toute l’Europe. Les gravures exagèrent la hauteur des compositions et le caractère impraticable de ce type d’ornement. Malgré leur coût élevé, un encombrement non négligeable et des démangeaisons fréquentes dues à l’hygiène limitée et à l’utilisation de pommades pour fixer l’ensemble, les coiffures hautes restent à la mode jusqu’à la Révolution. Et même, un petit peu au-delà. Les coiffeurs tentent en effet de les adapter au goût révolutionnaire. Depain est ainsi l’un des rares à publier des gravures de mode au moment de la Révolution et les planches de sa troisième suite parue vers 1790 reproduisent des coiffures aux noms évocateurs : sans Redoute, à l’Espoir, aux Charmes de la Liberté, à la Nation. Portant encore la mention « avec privilège du roi », elles constituent de précieux témoignages des toutes premières années postrévolutionnaires. Trop associées avec l’aristocratie, les coiffures hautes ne survivent toutefois pas longtemps à la décapitation de la clientèle.

Bonnet au Levant, gravure d’une suite de 31 Coiffures, inspirées de la Gallerie des Modes et Costumes Français (Allemagne, circa 1780). Librairie Diktats.

La Belle Poule, gravure d’une suite de 31 Coiffures, inspirées de la Gallerie des Modes et Costumes Français (Allemagne, circa 1780). Librairie Diktats.

Psychedahlia

Richard Quinn

On pourrait présenter la mode de l’Anglais Richard Quinn en évoquant ses volumes extravagants et ses imprimés audacieux. Il ne faudrait pourtant pas oublier sa maîtrise du trompe-l’œil. En jouant sur un motif qui se répand de la tête aux pieds, il cisèle des silhouettes qui se révèlent dès lors qu’elles se mettent en mouvement. L’endroit devient envers, l’image se déploie et le volume s’anime. Un art de la métamorphose qui rappelle que les fleurs, signatures graphiques du créateur, peuvent être aussi romantiques que psychédéliques. Rencontre avec l’auteur de la plus excitante des hallucinations collectives.

Lorsque l’on demande à Richard Quinn s’il est en mesure d’expliquer ce que l’on perçoit comme une fascination pour le monde floral, tant il emploie ce motif à travers ses collections, la réponse sonne comme l’affirmation de son amour pour la mode : « Quand on observe ce qui a été fait dans le passé par les maisons de couture parisiennes, on retrouve toujours un imprimé floral. Vous pouvez l’utiliser de manière stricte ou alors avec beaucoup de douceur, et je trouve ça particulièrement intéressant. Tout dépend de l’intention que vous souhaitez insuffler. Je trouve que c’est une bonne base. » Assurément, le créateur a profité de ses études à la Central Saint Martins School pour explorer l’histoire de la mode et de la couture, des années 1950 à nos jours, de la femme-fleur célébrée par Christian Dior avec la silhouette New Look aux robes gladiateurs de Nicolas Ghesquière pour Balenciaga qui composent l’iconique collection printemps-été 2008. Né en 1990 à Londres, dans le quartier d’Eltham dans le sud-est de la ville, Richard est le plus jeune d’une fratrie de cinq enfants. Son parcours à Saint Martins fait rêver : diplômé en 2016, sa collection remporte le H&M Design Award, qui se concrétise par une aide financière et la commercialisation de plusieurs pièces disponibles dès l’automne 2017. On y retrouve déjà ce qui fait le style Richard Quinn : des imprimés floraux de la pointe des talons jusqu’au bout des doigts gantés pour un collage graphique et survitaminé. Quelques mois plus tard, il fait défiler sa première collection dans le calendrier officiel de Londres. Pour la seconde, dédiée à l’automne 2018, les mannequins traversent un décor fait de papier peint, clin d’œil aux origines de ces fameux motifs végétaux. On a beaucoup parlé de la présence de la Reine Elizabeth II dans le public, un événement en soi puisqu’elle assistait ainsi à son tout premier défilé. Mais au-delà de cet adoubement royal, les vingt-neuf looks présentés ont impressionné par leur maîtrise.

Les volumes, semblables à des carrés de soie surdimensionnés, s’enroulent autour des corps. Les imprimés sont comme désynchronisés et jouent la confrontation, faisant se rencontrer les époques et les styles. Les fleurs graphiques dessinées façon années 1970, les compositions végétales tout en arabesque, les pois blancs sur fond noir – de différentes tailles –, tout se superpose et se mélange. Une telle surenchère pourrait faire basculer ces silhouettes dans le costume, et pourtant, il n’en est rien.

Richard Quinn a le sens de l’équilibre. Sa mode est fantasque tout en étant crédible. De quoi convaincre Moncler de lui proposer de collaborer à la ligne Moncler Genius, succédant ainsi à ses camarades Craig Green ou JW Anderson.

Rares sont les jeunes designers à avoir impressionné avec leurs premières collections. Sortir du lot est déjà une épreuve. Pourtant, les difficultés s’intensifient dès lors que le studio doit grandir. Contrôler sa croissance sans trahir son identité, respecter un calendrier fait de logistiques industrielles, gérer une économie fragile… Plus rares encore sont ceux qui réussissent ce tour de force. Face à ce challenge, Richard Quinn a décidé d’investir dans son indépendance : « Tout est imprimé dans nos ateliers. Cela nous permet d’être réactifs et de tester directement les idées en ajustant les échelles et les couleurs. » Justement, lorsqu’on le questionne sur son processus créatif, il répond : « Il n’y a pas vraiment de règles, je mélange les approches. Parfois nous assemblons les éléments à la manière d’un collage, d’autres fois j’ajoute un nouvel élément sur une ancienne toile précédemment utilisée pour un essayage. Si nous travaillons sur un très gros volume, on va le draper sur le mannequin, ou alors, on va se servir d’essais qui se trouvent dans l’atelier. L’idée est de traduire les intentions rapidement à partir de ce que l’on a. Évidemment, faire des croquis est important, mais je pense que le fait de travailler concrètement le volume offre beaucoup plus. » Cette méthodologie permet au créateur d’étendre son univers tout en perfectionnant son langage.

Il suffit d’ailleurs de voir le court-métrage qu’il a proposé pour dévoiler son automne 2021 afin de constater l’évolution – mais aussi les ambitions – de Richard Quinn. On y suit les pérégrinations d’une héroïne évoluant parmi des hordes de chats et de chiens incarnés par des silhouettes humaines outrageusement moulées dans du latex noir, clin d’œil à la Catwoman de Tim Burton et à la culture BDSM. Celle-ci est choisie par les chats pour devenir leur nouvelle reine. Pour avoir une idée plus précise de l’ambiance, pensez à Fritz the Cat, le matou imaginé par Robert Crumb catapulté entre les songes d’Alice au pays des Merveilles et les pas de deux de Black Swan. Le film est un délire en technicolor qui bénéficie de chorégraphies signées Dane Bates, rappelant les extravagances des comédies musicales de l’âge d’or d’Hollywood.

Photographie de Thibaut Grevet

Mais surtout, tout cela suinte de sensualité, voire de sexualité. Il y a un paradoxe dans les récentes propositions du créateur. En habillant l’entièreté du corps, il occulte totalement la peau, et par extension la nudité, mais révèle totalement la silhouette. Le corps est anonyme mais devient un objet de fascination.

Il le confirme : « L’idée de cette collection était d’explorer cette hypersexualité de manière très frontale tout en gardant un regard artistique. Par exemple, on peut y voir Lily Cole qui tient deux chiens en laisse, chiens incarnés par deux mannequins. Je recherchais ce genre d’images très assumées, qui ne cherchent pas à s’excuser, tout en restant très belles. Une beauté sombre. » Le film regorge de références provenant de différences disciplines artistiques. Le cinéma, bien évidemment, avec des citations de cadrages empruntés à Pulp Fiction : « Dans le long-métrage de Tarantino, les personnages ouvrent une boîte et le spectateur découvre un angle de vue particulier que nous avons repris. La scène d’ouverture de notre film est aussi un pastiche de cinéma noir. Il y a plein d’éléments qui proviennent de choses que j’ai affectionnées quand j’étais enfant, comme le Charlie et la Chocolaterie de Mel Stuart. Chaque scène change de décor mais l’histoire se poursuit. Je voulais vraiment que ce projet soit l’occasion de mettre en place une narration autour des vêtements, et de ne pas se contenter de filmer des mannequins en train de défiler sur un podium. Chromatiquement, le film joue les contrastes en termes de couleurs, passant du rose au gris pour aller ensuite au rouge et se conclure dans le blanc et bleu. Tout est très graphique et assumé. Nous avons profité de la pandémie pour construire quelque chose d’ambitieux. »

Ce soin apporté aux décors se traduit par des objets tapissés des imprimés de la collection : du papier peint, des parapluies, un piano et même un taxi accueillent les fleurs du designer. Et cette profusion fonctionne ! Se pourrait-il que Richard Quinn envisage de diversifier ses activités en ajoutant la décoration d’intérieur à la mode ? « C’est tout à fait possible. L’un des objectifs de cette vidéo était de mettre en place un monde immersif. Tout ce qui est visible dans le court-métrage, nous l’avons imprimé nous-même. Nous réfléchissons à cette idée d’un univers à 360 degrés. Plus qu’à de la décoration intérieure, je pense à un lifestyle. »

Impossible de parler de Richard Quinn sans évoquer Leigh Bowery, éternelle référence de la scène londonienne de la fin des années 1980, performer aux looks spectaculaires. Le maquillage se faisait masque quand les cagoules ne cachaient pas son visage. Lui aussi était un adepte du vinyle et n’hésitait pas à jouer les caméléons en se camouflant, en imprimé pied de poule. Pour Bowery, le vêtement est essentiel. Questionnant le genre et la norme, il n’a cessé de brouiller les frontières entre masculin et féminin. Trois décennies plus tard, Richard Quinn propose une mode dans la continuité de cette vision hybridant sens de la fête, de la beauté et du politique. Récemment, il a introduit dans ses collections ses premières pièces masculines avec des propositions qui cultivent le même goût pour l’extravagance et assument leur part de féminité. Cette revendication pour un corps libre trouve de nombreux échos dans la culture pop contemporaine, plus spécifiquement dans le hip-hop. Parmi les adeptes de Quinn, on peut citer les superstars Megan Thee Stallion et Cardi B qui ont toutes les deux fait de l’hypersexualisation un argument féministe, ou encore Lil Nas X qui détourne quant à lui les codes de la virilité. L’industrie musicale raffole de cette mode spectacle et subversive. Et puisque l’on parle de musique, on fait remarquer à Richard Quinn que son film offre une playlist impeccable, allant d’Underworld à Strauss en passant par Sam Smith. Ce à quoi il répond : « C’est ce que nous écoutions à l’atelier pendant la création du projet. Le fait que ces titres soient entendus par toute l’équipe nous a tous mis dans le même mood, c’est très immersif comme manière de faire. La musique influence l’ambiance de la collection. » Voilà qui permettra peut-être d’avoir des indices sur ce que l’on pourra découvrir lors du prochain défilé : « En ce moment, nous écoutons beaucoup de musique underground allemande, de la house music, mais rien de vraiment connu, contrairement à la précédente collection. » Il faudra sans doute se préparer à une plongée dans les tréfonds des nuits berlinoises. Frissons d’excitation garantis.

Texte de Justin Morin

En rose et noir

Daniel Roseberry

Nommé à la direction artistique de Schiaparelli en 2019, l’américain Daniel Roseberry a réveillé la belle endormie en quelques collections. Fidèle au surréalisme de la Maison, ses créations conjuguent avec brio l’extravagance à un sens rigoureux de la coupe. Les bijoux sculpturaux complètent des silhouettes audacieuses, sans pour autant tomber dans l’excès. Si les images sont fortes, les vêtements le sont tout autant et se mettent au service d’une femme plurielle. Rencontre avec un créateur à l’univers enchanteur.

Justin Morin

Vous êtes diplômé du Fashion Institute of Technology de New York et avez passé votre enfance au Texas. Quel était alors votre relation avec l’art et la mode ?

Daniel Roseberry

J’ai grandi en étant obsédé par Disney. Pendant des années, j’ai souhaité travailler dans l’animation. Je me souviens avoir réalisé un projet entier et l’avoir envoyé à Glen Keane, l’un de mes animateurs préférés qui a notamment travaillé sur La Belle et la Bête, Pocahontas et bien d’autres. Grâce à ce dossier, ma famille et moi avons été invités à nous rendre aux studios Disney pour une visite privée !

Justin Morin

Quel âge aviez-vous ?

Daniel Roseberry

J’avais douze ans ! Je crois que j’avais treize ans quand j’ai commencé à dessiner de la mode. Je me souviens du mariage de mon frère ; lorsque j’ai vu la robe de mariage de ma belle-sœur, j’ai été si inspiré. Plus tard, à mes seize ans, ma mère m’a inscrit à un cours de dessin vivant. J’ai toujours été fasciné par l’anatomie. Depuis, dessiner a toujours été ma manière de faire passer mes idées.

Justin Morin

Par de nombreux aspects, votre travail est sculptural. Comment passez-vous de la planéité du dessin aux volumes de vos créations ?

Daniel Roseberry

J’ai commencé à mélanger mes dessins à des collages digitaux. J’en suis arrivé à inventer cette technique alors que je cherchais à faire mes croquis sur ordinateur. Mais en réalité, le dessin n’est qu’une manière de lancer le processus de création. À partir du moment où nous commençons à travailler physiquement avec mon équipe, tout peut changer.

Il y a dix ans, j’étais vraiment appliqué dans la réalisation de mes dessins, je cherchais à rendre au mieux les lignes et les silhouettes. Aujourd’hui, il s’agit plutôt de définir le volume global. Je trouve ça intéressant car le travail du flou est vraiment quelque chose qui se met en place lors des sessions de travail avec l’atelier. Le tailoring est quelque chose qui se traduit plus facilement par le dessin. Les deux approches se complètent.

Justin Morin

Comment approchez-vous la matérialité de vos créations ?

Daniel Roseberry

J’ai travaillé pendant onze ans aux côtés de Thom Browne. Nous étions très limités en termes de silhouettes, ce qui fait que créativement, les tissus étaient très importants. Presque chaque tissu, qu’il s’agisse d’un tweed ou d’un jacquard, provenait d’un nouveau développement. Ici, c’est l’opposé ! Je préfère avoir un choix limité de tissus que j’affectionne et ne pas avoir à y penser constamment. Il y a probablement une quinzaine d’étoffes sur lesquelles je reviens tout le temps. Mais j’aime les extrêmes ! Si c’est un taffetas, je veux qu’il soit le plus léger,le plus sec et craquant que l’on puisse trouver. Je crois que j’ai une sensibilité américaine par rapport aux tissus. Je ne fais jamais de nettoyage à sec. Je porte du denim presque quotidiennement. J’aime que la soie lavée soit aussi douce et confortable que du coton. Il n’y a pas de préciosité, on peut voyager avec ces vêtements, ils sont faciles à vivre. Pour moi, le luxe est de ne pas avoir à s’inquiéter de ce genre de chose.

Justin Morin

Parlons de l’essence de votre travail chez Schiaparelli. L’héritage de la maison est spectaculaire et pourtant, vous avez réussi à proposer votre propre interprétation. A-t-il été difficile de concilier cet imposant passé avec le futur que vous développez ?

Daniel Roseberry

Je crois que la réponse courte serait non ! Je n’ai jamais été obsédé par l’histoire de la maison. J’ai un immense respect pour elle, mais je veux aussi en être détaché. Il y a cet aller-retour constant entre cette envie de se sentir libre et la volonté d’être créatif pour soi, et je crois que c’est ce qu’Elsa Schiaparelli souhaiterait d’un directeur artistique aujourd’hui. En même temps, on ne peut pas échapper à la beauté de cette maison. Schiaparelli n’est pas une machine industrielle, ce n’est pas un poids lourd du luxe. Et je pense que cela correspond bien à la conception d’Elsa. Donc pour moi, c’est vraiment agréable de travailler dans ces conditions et de pouvoir créer ces vêtements.

Justin Morin

Certaines de vos créations transforment le corps, qu’il s’agisse d’effets de trompe-l’œil ou d’anatomie redessinée. Il y a un aspect performatif qui se dégage de votre proposition. Pour la collection couture du printemps 2021, vous avez notamment réalisé un très beau bustier en cuir qui révèle la structure du corps, jouant à la fois sur son aspect féminin et sa musculature, produisant un saisissant contraste. Est-ce que le genre a un rôle important dans votre démarche ?

Daniel Roseberry

Certainement. Je viens d’un milieu où le genre et la sexualité n’ont jamais été discutés pendant mon enfance et adolescence. Ces discussions n’ont jamais eu lieu.

Justin Morin

Vous venez d’une famille très religieuse n’est-ce pas ?

Daniel Roseberry

Tout à fait. Mais même chez Thom Browne, je n’avais pas la liberté de montrer le corps de la manière dont je le souhaitais. Je crois que c’est pour cela que j’ai aujourd’hui une vraie excitation à explorer ce territoire avec un regard presque enfantin, joyeux. Revoir nos idées et jugements à propos du corps. C’est ce que j’aime dans le travail d’Elsa Schiaparelli : ce qu’elle faisait n’était ni macabre ni lourd.