Égérie

Mathilde Fernandez

Il n’aura fallu que quelques mini-albums – Live à Las Vegas (2015), Hyperstition (2018) et le récent Sensible (2021) – pour que Mathilde Fernandez dessine un univers aussi vaste et surprenant que le sont ses références. Dès la première écoute, c’est son chant lyrique qui interpelle. Couplée à une production électro pop, sa voix joue les contrastes et rappelle l’extravagance de chanteuses anglophones comme Lene Lovich ou Kate Bush. Du côté des artistes françaises, peu ou pas de filiation, si ce n’est Mylène Farmer que la jeune chanteuse cite volontiers, tant pour sa musique que pour ses vidéoclips. Tout comme son ainée, Mathilde Fernandez développe une œuvre plurielle, où les images dialoguent avec le son. Cette approche pluridisciplinaire s’explique sans doute par ses années d’études aux beaux-arts et ses expériences du côté des arts scéniques. Adepte des collaborations, elle s’est associée avec la plasticienne Cécile Di Giovanni pour une série de performances autour de la notion de rituels contemporains. Elle est aussi la moitié du projet musical Ascendant Vierge, où elle pose sa voix sur les rythmes gabber et techno du producteur Paul Seul. Là aussi, ce mariage inattendu brille par son énergie. Puissamment évocatrice, la musique de Mathilde Fernandez se nourrit de tout, qu’il s’agisse de mode, de littérature, de cinéma ou d’arts visuels. Nous avons demandé à l’artiste de partager les images qui l’ont marquée, comme autant de clés de lecture de ses mondes intérieurs.

Images de musique

Enfant, j’ai très vite appris à insérer les compact-discs dans la chaîne HI-FI de mes parents. Il y a beaucoup de pochettes qui m’ont intriguée. La première qui me vient est celle de Passion: Music for the Last Temptation of Christ de Peter Gabriel. C’est la bande originale du film éponyme de Martin Scorsese. Je trouvais l’image sur ce disque très mystérieuse, elle me mettait assez mal à l’aise. C’est un dessin abstrait, sale, qui laisse apparaître un profil christique. Cette pochette me fait penser à une image de fièvre, quelque chose qui n’est pas réaliste, quelque chose d’étrange. Je me souviens que la musique me transportait complètement, je faisais des spectacles de danse complètement mystiques que j’imposais à mes parents ! Aujourd’hui encore, ce disque me touche énormément.

J’ai grandi dans une petite ville dans le sud de la France. Adolescente, j’ai vécu une véritable fascination pour le gothique, mais je n’avais pas vraiment d’amis qui partageaient cette passion et avec qui échanger et découvrir de nouveaux artistes. C’est en parcourant les rayonnages de la médiathèque que j’ai découvert de nouveaux groupes, en étant attirée par les pochettes. Je me suis ouverte à la musique métal. Il y a eu Korn, et la pochette dessinée de l’album Untouchables. J’ai aussi découvert le groupe Nightwish dont j’aimais le côté kitsch des illustrations que l’on retrouve sur chacun de leurs disques. En allant de pochette en pochette, je me suis intéressée à la musique électronique. J’ai été marquée par les couvertures d’Aphex Twin qui mettent en scène son visage avec un sourire proche de la grimace. Ce rictus est devenu comme un masque, ou un logo qu’Aphex Twin a appliqué sur ces différents disques. Et puis, impossible d’évoquer les images de musique qui m’ont marquée sans parler de Mylène Farmer. Plus que ses pochettes, je suis très admirative de ses clips. Je me souviens de publicités qui passaient à la télévision et qui montraient des extraits de ses vidéos. Avant la musique, ce sont ses visuels qui m’ont donné envie de l’écouter. C’est comme ça qu’a commencé mon histoire d’amour avec Mylène Farmer. Qu’il s’agisse de rock, de pop ou d’électro, j’aime quand les artistes ont un univers visuel cohérent avec leur musique. Je trouve ça fondamental.

Images de cinema

Chez mes parents traînait une cassette vidéo de L’histoire sans fin (1984) de Wolfgang Petersen, c’est un film que j’ai vu de nombreuses fois, fascinée par son imagerie fantastique. Dans le cinéma pour enfant, j’ai aussi aimé Les Aventures du baron de Münchausen (1988) de Terry Gilliam. C’est un réalisateur que j’apprécie beaucoup. Même si je ne suis pas toujours convaincue par les choix esthétiques de ses derniers films, j’aime ce qu’il propose. C’est un réalisateur qui expérimente avec les nouvelles techniques qu’offrent le cinéma contemporain, comme la 3D par exemple, sans pour autant perdre son essence. Il y a d’autres cinéastes qui ont plus de mal à ne pas tomber dans la caricature d’eux-mêmes. Je pense à Tim Burton… L’Étrange Noël de Mr Jack (1993) et ses personnages sublimes ont complètement bercé mon enfance. Malheureusement, je n’ai pas retrouvé cette magie, cette touche si particulière, dans ses récents long-métrages. Toujours dans le monde de l’enfance, je me suis récemment intéressée aux différentes interprétations cinématographiques d’Alice au pays des Merveilles. Le réalisateur tchèque Jan Švankmajer a sorti une version incroyable, mélange d’images filmiques et d’animation. Le résultat est singulier et assez angoissant. Son film s’appelle Neco z Alenky (1988), littéralement « Quelque chose d’Alice ». Le point commun de tous ces films ? Leur aspect fantastique. C’est un genre qui m’attire. De manière générale, je suis plutôt attirée par les films de genre. J’adore aussi le film Black Moon (1975) de Louis Malle. Je trouve aussi qu’il y a une nouvelle vague de films d’horreur très intéressante, comme Midsommar (2019) d’Ari Aster, qui mélange fantastique et horreur. C’est bien plus effrayant que les films ketchup que sont les séries comme Conjuring et les autres titres du même acabit.

Images d’art

Je suis une très grande admiratrice du travail de Pierre Huyghe. Je trouve que ce qu’il fait est magnifique. J’ai vu son installation à la Documenta 13, en 2012 à Kassel. J’ai été étudiante en école d’art, et à cette époque, je voyais beaucoup d’expositions. C’est un peu moins le cas aujourd’hui, mais je découvre des artistes par le biais d’Instagram. Ce que je trouve intéressant, c’est qu’on y trouve des pratiques qui sont à la frontière de l’art, de la mode et du design. J’aime notamment le travail de l’artiste Jenna Kaes. J’ai aussi été marquée par des images anciennes. J’adore notamment la peinture médiévale. Je me souviens avoir eu un choc en découvrant la collection de la Kunsthaus de Zürich. Évidemment, les proportions des corps ne sont pas réalistes, mais je trouve ça terriblement charmant. La peinture flamande est aussi fascinante. Les représentations de l’enfer par Jérôme Bosch sont folles.

Jérôme Bosch, Le Jardin des délices, entre 1494 et 1505.

Huile sur bois, tryptique, 220 × 386 cm, Musée du Prado, Madrid (Espagne).

Détail, panneau central, L’Humanité avant le déluge.

Images de littérature

Adolescente, j’ai beaucoup lu Didier Van Cauwelaert, qui a un rapport au fantastique qui me transportait complètement. C’est un auteur très populaire, certains peuvent s’en moquer mais je m’en fiche, j’ai aimé le lire quand j’étais jeune. Parmi mes livres préférés, il y La Danse de la réalité (2001) d’Alexandro Jodorowsky. C’est une autobiographie qui m’a beaucoup marquée et a changé ma perception des choses. Jodorowsky a une façon d’aborder la réalité, l’objectivité, qui est intéressante car loin d’être commune. Si je dois conseiller un de ces ouvrages, ça serait celui-ci car il se répète beaucoup par la suite. Je ne suis pas forcement convaincue par l’adaptation cinématographique qu’il a réalisée, c’est toujours délicat de passer d’un récit écrit, nourri d’images personnelles, à un film qui traduit ces images à sa manière. Dans un autre registre, j’adore les bandes dessinées de l’australien Simon Hanselmann. Elles me font beaucoup rire et c’est quelque chose dont on a besoin en ce moment. Je conseille aux personnes qui ne le connaissent pas de le suivre sur Instagram, il met en ligne son travail et c’est un véritable bonheur. Et puis, aux antipodes, la poésie est un genre qui me touche énormément. Les textes de Sylvia Plath, malgré leur atmosphère suicidaire, sont sublimes.

Texte de Justin Morin

Les témoins

André Téchiné

Impossible de résumer la filmographie d’André Téchiné, tant celle-ci, qui affiche plus de vingt long-métrages, fait preuve d’une folle diversité, tant par les thèmes que par les époques abordés. Grand maître d’un cinéma que l’on pourrait – paresseusement – qualifier de romanesque et psychologique, il est aussi celui qui aura tourné avec les plus grands acteurs français, offrant même à certains d’entre eux leur premier rôle. Rare en entretien, André Téchiné a accepté de partager sa vision de la musique dans ses films. En préambule et à ce propos, il confiait : « je préfère que ça parte dans tous les sens, comme dans la vie. » Ainsi, cette discussion s’articule autour de cinq morceaux de musique, témoins de son œuvre, que nous lui avons demandé de reconnaître. Ceux-ci couvrent cinq décennies de cinéma, et brassent, dans un mélange kaléidoscopique, anecdotes de création et souvenirs dédiés à ses interprètes.

Marie France

On se voit se voir

Barocco, 1976

Justin Morin

Vous avez écrit les paroles de ce titre interprété par Marie France. Pourriez-vous me raconter l’histoire de ce morceau. Je me demandais également si vous aviez écrit pour d’autres artistes, en dehors de vos films ?

André Téchiné

Non jamais ! On ne me l’a jamais proposé. Je n’ai écrit que des petits moments chantés dans mes films, sans doute parce que parfois, je trouvais que les chansons que je connaissais ne pouvaient pas s’y injecter, donc il a fallu que je me mette au travail moi-même ! Mais j’ai aussi évidemment utilisé beaucoup de chansons qui préexistaient à mes projets. J’ai écrit les paroles de On se voit se voir et ai demandé à Marie-France Garcia de l’interpréter. Elle était tout à fait ravie. La musique est une composition de Philippe Sarde, qui signe la bande originale du film. Je souhaitais également un solo de saxophone, de façon à ce que l’instrument et la voix se détachent. De manière générale, j’aime beaucoup les chansons ! J’aime les utiliser dans mes films parce qu’elles sont comme une récréation. Ces moments n’ont souvent rien à voir avec le propos ou l’histoire qui est racontée. Ça crée un trou d’air qui peut réjouir ou faire rêver. Ils sont comme un changement de couleur par rapport à la musique d’accompagnement qui, elle, guide – éventuellement – le récit et le spectateur.

Justin Morin

Dix ans plus tard, vous avez renouvelé l’exercice de l’écriture des paroles avec le titre Prends moi, dans Les Innocents (1987), toujours pour Marie France.

André Téchiné

Absolument, elle est l’une de mes interprètes préférées.

Justin Morin

Actrice et chanteuse, mais aussi meneuse de revue, Marie France est connue pour être une figure de la nuit parisienne, elle a notamment été une des égéries du Palace. Êtes-vous ou avez-vous été un noctambule ? Comment l’avez-vous rencontrée ?

André Téchiné

Je pense avoir oublié les circonstances particulières. En 1976, à l’époque de Barocco, le Palace n’existait pas encore, il a ouvert deux ans plus tard. Mais son propriétaire, Fabrice Emaer, tenait le Sept, un club situé rue Sainte-Anne. À cette époque-là, je me couchais tard. Je n’étais peut-être pas un vrai noctambule mais je sortais beaucoup avec mes amis de l’époque, en particulier avec Isabelle Adjani ou Roland Barthes, toute une foule très hétéroclite. C’est sans doute au Sept que j’ai rencontré Marie France !

Jeanne Mas

Suspens

Le lieu du crime, 1986

Justin Morin

Ce morceau passe dans le café-dancing de Lili, le personnage interprété par Catherine Deneuve. Comment choisissez-vous ces titres pop ? Vous sont-ils conseillés par le compositeur avec lequel vous travaillez ?

André Téchiné

Ça peut venir de différentes sources, ça peut être des chansons que j’ai entendues sur disque ou à la radio, mais ça ne vient pas du compositeur. Souvent, ces morceaux créent un court-circuit intéressant. C’est aussi pour faire un peu entrer le monde extérieur dans le film. Ces titres m’apparaissent soit au moment du tournage, soit au moment du montage, mais je n’y pense jamais lors de l’écriture. Pour moi, c’est toujours quand le scénario devient du cinéma qu’il appelle le son. Je dois être dans un rapport très direct avec l’image pour voir naître la nécessité musicale.

Justin Morin

Ou alors, il faut que la musique soit dictée par une scène, comme dans Nos Années Folles (2017), où vous avez demandé à Alexis Rault, le compositeur de la bande originale, de créer une mélodie pour un spectacle qui a lieu dans le film. Pour ce passage, la musique a été travaillée en amont pour être prête lors du tournage.

André Téchiné

Tout a fait, mais c’était spécifique puisque que c’était lié à une chorégraphie. Le film montre un petit spectacle fauché, fait avec des bouts de ficelle, présenté par le personnage de Samuel, incarné par Michel Fau. Pour cette scène, il fallait que les danseurs puissent se préparer. Mais je le savais, je souhaitais un passage dansé à ce moment-là du film. Comme pour Barocco, où je savais que ça serait bien d’insérer une chanson à cet instant spécifique. La différence, c’est que Philippe Sarde a quasiment écrit cette chanson la veille du tournage et moi j’ai rédigé ces paroles, sur le moment, à toute vitesse !

Justin Morin

C’est incroyable d’apprendre que ces éléments sont quasiment improvisés car Barocco est un projet qui est esthétiquement très travaillé !

André Téchiné

Barocco est un film très préparé mais en même temps, il y a eu une part constante d’improvisation lors du tournage. À l’origine, son scénario ne tenait que sur quelques lignes écrites sur un mode expressionniste, un peu fantastique, sur le thème du double. Tout a pris corps à Amsterdam, où nous avons tourné, dans un travail acharné.

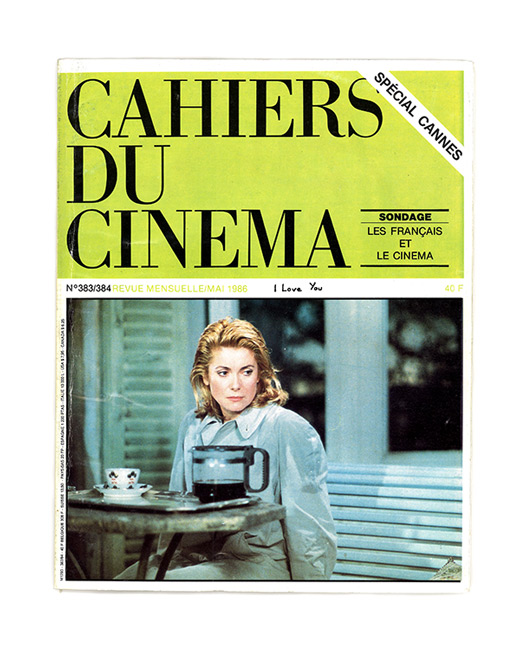

Cahiers du Cinéma, numéro 383/384 de mai 1986, revue éditée par les Éditions de l’Étoile, Paris.

En couverture: Catherine Deneuve dans Le lieu du crime, d’André Téchiné.

On a aussi la chance et le luxe – ou la folie –d’avoir sur ce film des moyens que je n’ai sans doute jamais eus par la suite. Je pouvais faire des mouvements de grue, arroser les pavés pour que les rues deviennent luisantes par rapport à la lumière des scènes nocturnes… Nous avions beaucoup de temps de tournage et de préparation. C’est d’ailleurs pendant ces moments-là que le scénario s’est entièrement constitué.

Justin Morin

Nous avons évoqué le travail de Philippe Sarde, avec qui vous avez collaboré sur pas moins de treize films. Plus récemment, vous avez travaillé avec Alexis Rault sur vos trois derniers longs-métrages. Il y a également dans votre filmographie deux artistes qui font irruption le temps d’un film, à savoir Max Richter sur Impardonnables (2011) et Benjamin Biolay sur L’homme qu’on aimait trop (2014). Comment se sont passées ces rencontres ?

André Téchiné

C’est vrai que ce sont des expériences qui ont été nouvelles et très enrichissantes pour moi. Je ne peux pas concevoir mes films dans une sorte de régularité. Chaque film doit être une expérience esthétique nouvelle, entièrement, radicalement. J’aime me renouveler ou aller ailleurs, et je fais plutôt mon film suivant en réaction à mon film précédent. C’est un peu comme ça que j’arrive à avancer.

J’ai découvert la musique de Max Richter à travers son travail sur le film Valse avec Bachir d’Ari Folman. Elle m’avait ébloui. Je ne parle pas allemand et maîtrise peu l’anglais ; il ne parle pas français, mais cela ne nous a pas empêchés de très bien nous entendre, même si nous nous sommes très peu vus. Je lui ai donné en référence la musique de Vivaldi et Stravinski pour orienter son travail sur Impardonnables qui est une histoire qui se passe à Venise. J’ai été très touché par l’originalité de sa partition et la manière dont elle irriguait le film, à la fois de manière souterraine et rigoureuse. Après Impardonnables, il a lui-même revisité Vivaldi (Recomposed by Max Richter : Vivaldi, the Four Seasons – 2012).

La rencontre avec Benjamin Biolay est passée par Catherine Deneuve, nous nous sommes connus chez elle. Nous avons décidé de nous lancer dans cette expérience car cela nous amusait et nous excitait. Je lui ai montré le film et à partir de là, il a composé très librement la musique. Il m’a livré une masse musicale assez abondante dans laquelle nous avons procédé à des coupes lors du montage. Dans L’homme qu’on aimait trop, je tenais également à ce chant traditionnel corse, interprété par les protagonistes lors d’une scène du repas. Il y a aussi un passage musical où Catherine et Mauro Conte, qui joue son chauffeur, reprennent Preghero, une chanson d’Adriano Celentano que l’on entend dans l’autoradio de la voiture.

Ingrid Caven

La la la

Ma saison préférée, 1993

Justin Morin

J’aurais aimé évoquer avec vous Ingrid Caven, et notamment vous interroger sur son premier mari, Rainer Werner Fassbinder. Est-ce un cinéaste qui vous a influencé ?

André Téchiné

J’aime énormément Ingrid Caven. J’adore cette chanson et les paroles écrites par Jean-Jacques Schuhl. Je tenais à ce qu’Ingrid soit là comme une espèce de personnage tout à fait improbable, un grain de folie. Je connaissais ce morceau, j’en étais amoureux et je voulais l’insérer dans le film. C’est un peu gratuit, mais ce côté-là m’intéressait ! Quant à Fassbinder, c’est un cinéaste, un homme de théâtre, un écrivain, et un acteur que j’aime beaucoup. C’est un ogre, un personnage gigantesque dans le cinéma allemand et dans le cinéma tout court. Mais je tiens à préciser que la présence d’Ingrid Caven n’est pas un hommage indirect à Fassbinder. Je tenais vraiment à sa présence si singulière, tout comme l’est sa manière de chanter. Dans le film, le relais musical se fait sur une composition de Sarde. Je n’arrivais vraiment pas à m’imaginer de la musique pour ce projet, hormis des carillons, et c’est ce sur quoi Philippe a travaillé. Hormis ces cloches, il y a cette chanson, Malaika, d’Angelique Kidjo que j’aime beaucoup et qu’on entend aussi bien pendant le générique de début que celui de fin.

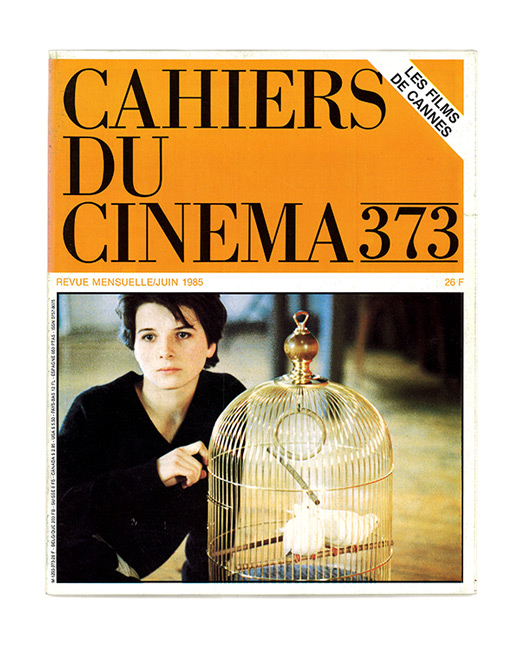

Cahiers du Cinéma, numéro 373 de juin 1985, revue éditée par les Éditions de l’Étoile, Paris.

En couverture: Juliette Binoche dans Rendez-vous, d’André Téchiné.

Vivaldi

Orlando Finto Pazzo, Acte 3

Qual favellar ? Anderò ! Volerò ! Griderò !

Les Témoins, 2007

Justin Morin

Pour ce film, j’ai choisi cet extrait de Vivaldi mais j’aurais pu vous faire écouter Les Rita Mitsouko, un groupe que l’on entend ici mais aussi dans Ma saison préférée ou Les Voleurs (1996). Mais j’ai sélectionné ce morceau pour vous questionner sur la musique classique, un univers que l’on retrouve dans plusieurs de vos bandes originales.

André Téchiné

J’aime effectivement beaucoup la musique classique. Dans Les Témoins, cet extrait de Vivaldi est interprété par Cecilia Bertoli. Elle a une puissance, une exaltation et une vitalité qui me plaît beaucoup.

Justin Morin

Il y a trois ans, Celine Sciamma – avec qui vous avez co-écrit Quand on a 17 ans (2016) – confiait à Revue qu’elle associait toujours un morceau de musique à l’écriture de ses projets, et que ce titre l’accompagnait tout du long.

André Téchiné

Je procède vraiment différemment sur ce point. Il y a parfois des intuitions, comme Vivaldi pour Impardonnables. Je me suis posé la question de la musique lorsque j’ai rédigé le scénario des Sœurs Brontë (1979). À ce moment-là, j’ai pensé à Robert Schumann et à ses Scènes de Faust, car il y avait pour moi une forme de proximité, de familiarité, entre les deux œuvres.

Mais c’est un cas particulier. De toutes façons, il n’y a que des cas particuliers quand on fait des films !

Par exemple, un film comme Les Roseaux Sauvages (1994) est un projet quasiment sans musique, hormis le titre Runaway de Del Shannon que l’on entend durant le générique de fin.

Sia

Chandelier

L’adieu à la nuit, 2018

Justin Morin

Ce morceau apparaît dans votre dernier film. C’est aussi la huitième fois que vous avez travaillé avec Catherine Deneuve, après avoir débuté votre collaboration avec Hôtel des Amériques (1981). À l’époque, vous avez dit d’elle qu’elle était un « sphinx à déchiffrer ». Avez-vous trouvé toutes les réponses à l’énigme ?

André Téchiné

(Rires) Non, pour moi elle n’a rien perdu de son mystère !

Justin Morin

Quel est le projet sur lequel elle vous a le plus surpris ?

André Téchiné

Elle est tout le temps surprenante, on ne sait jamais si elle va arriver au bout d’une prise tellement elle se remet à chaque fois en question. Elle n’utilise pas son savoir-faire, c’est le contraire d’une actrice de métier, elle ne cesse de se renouveler. Ça vient peut-être du fait qu’elle ne soit pas passée par des cours d’art dramatique, ou qu’elle n’ait pas fait de théâtre. Elle a dû inventer sa technique radicalement, au coup par coup, sur chaque film. Parfois en se protégeant, parfois en s’exposant.

Justin Morin

L’adieu à la nuit est votre dernier film sorti en salle. Quels sont vos projets ?

André Téchiné

Je suis en train de faire des corrections sur un scénario dont je viens de terminer l’écriture. C’est globalement achevé mais je dois reprendre certains éléments pour les rendre moins rigides et plus vivants. Tout ça, c’est un travail de détail qui est destiné à rendre le scénario plus convaincant.

C’est comme si on voulait donner une forme littéraire à ce qui va devenir un film. C’est une étape un peu inutile, puisque cette forme va être dépassée par le travail de mise en scène, mais elle reste nécessaire pour accrocher le lecteur et évidemment, les décideurs, puisqu’il s’agit ici de déclencher un financement !

Le film n’est pas encore financé mais j’ai un distributeur et une chaîne de télévision qui s’intéressent au projet, donc j’espère pouvoir le concrétiser prochainement !

Simple et funky

Ichon

Entendu depuis plusieurs années au gré des collaborations et des mixtapes, Ichon sort enfin son premier album. Avec Pour de vrai, il livre un disque puisant autant dans le hip-hop que la chanson française, loin des clichés, avec l’authenticité comme unique fil conducteur. Dans « Miroir », il chante :

DEVANT LE MIROIR JE ME SENS TIMIDE

TOUT LE MONDE ME CROIT INVINCIBLE

J’AIME TROP MÉLANGER MA GUEULE D’ANGE

ET LE DANGER

MON CŒUR PENCHE

Un disque signature comme une mise à nu, entre confessions de doutes et moments de plaisirs. Pour compléter ce portrait, nous avons demandé à Ichon de partager quelques morceaux qui font partie de son histoire, qui l’inspirent et le font vibrer.

Le Code

Myth Syzer (Ft Bonnie Banane, Ichon & Muddy Monk)

C’est la famille ! Dans un premier temps, j’ai eu la chance de rencontrer Loveni. Il rappait déjà, il gravait ses CD et les vendait au collège. Je rappais aussi, mais j’étais moins sérieux que lui. Nous étions une bande d’amis. Ensemble, nous avons créé ensemble le collectif Bon Gamin. Plus tard, on a été présentés à Myth Syzer. Il est arrivé à Paris aux alentours de 2009. On a directement été proches, ça a marché instantanément. Il sortait du lot à l’époque, c’était déjà un excellent beatmaker. Il avait notamment fait quelques sons pour le rappeur Ateyaba, dont le nom de scène à l’époque était Joke. Avant Thomas – le véritable prénom de Myth – on prenait nos instrumentaux sur Internet. Quand il est arrivé dans Bon Gamin, il devenu notre beatmaker attitré. Mais pour résumer, nous sommes des amis qui faisons de la musique ensemble. Moi je suis venu à la musique par l’écriture. Je devais avoir douze ans quand j’ai écrit ma première chanson et c’était un texte de rap pur. J’ai toujours beaucoup écrit, que ce soit sous la forme d’un journal intime ou de lettres, qu’elles soient à mes parents ou aux filles. Plus jeune, j’avais la sensation qu’on ne me comprenait jamais quand je parlais. Écrire me permettait de m’assurer que ce que je disais était clair.

Parce qu’on vient de loin

Corneille

J’ai chanté cette chanson – et tout le reste de l’album – en boucle quand j’étais enfant. C’est un succès populaire, ça n’est pas branché, mais c’est très sincère et c’est ça qui m’a touché à l’époque, et me touche aujourd’hui encore. Je ne connais pas Corneille mais sa simplicité me plaît !

Loving You

Minnie Riperton

Très beau. À écouter dès le matin, pour te mettre dans un état de douceur et d’amour. Et à écouter en boucle pour le reste de la journée !

Corps

Yseult

J’adore ce titre et j’adore Yseult. Elle apparaît dans le clip de « Noir & Blanc », le morceau que l’on a sorti cet été, avec Loveni qui m’accompagne. Il y a de l’amour entre Yseult et moi, comme avec toutes les personnes avec lesquelles je travaille. Je pense à PH Trigano et Crayon qui ont produit l’album. Ça n’est que de l’amour. Ça m’est déjà arrivé qu’on me demande de collaborer avec des artistes dont je ne me sentais pas proche, et je ne l’ai jamais fait. Évidemment, techniquement, je pense que je pourrais le faire, mais je ne le veux pas. Je me mets cette barrière parce que c’est ma vie et je n’ai pas envie de raconter des choses qui ne sont pas vraies.

Machine gun

Portishead

À l’époque où j’avais du mal à trouver des instrumentaux, je cherchais des titres sur Internet et je chantais dessus. Et j’ai notamment fait ça avec ce morceau de Portishead. « Machine gun » est un morceau à la production incroyable. La voix de Beth Gibbons l’est tout autant. Je me suis bien amusé avec ce titre, mais je ne j’ai jamais diffusé, c’était vraiment un délire pour moi ! Pour en revenir à ce morceau, je sais que The WeekEnd a reproduit quasi à l’identique ce beat sur « Belong to the World ». Aujourd’hui, j’écoute assez peu de rap américain car je trouve qu’on a tout ce qu’il faut en France, tant au niveau des producteurs que des chanteurs. Depuis quelques années, quand on fait quelque chose, on le fait bien, on a plus à rougir des comparaisons. La vraie force des Américains, c’est qu’ils n’ont pas peur de sortir des cases ! En réalité, j’écoute moins de rap qu’à mes débuts, mais quand j’en écoute, il est français. J’aime Makala, 13 Block, Hamza… Tout ce qui sort en ce moment est très bon !

Gisèle Part 4

Luidji

Je complète cette sélection avec un morceau contemporain et français ! J’ai écouté l’intégralité de Tristesse Business, l’album de Luidji, durant tout l’été. Il est fort !

Encore un peu

Ichon

C’est un morceau qui arrive au milieu de l’album, un peu comme une respiration. Avec Pour de vrai, j’avais envie d’être le plus authentique, je ne joue pas de personnage. Quand je dis quelque chose, c’est que je le pense. Je suis mon humeur du moment, que je sois introspectif, triste ou heureux. L’écriture d’« Encore un peu » a été rapide, c’est sorti tout seul. Je l’ai écrit pour une fille qui était mon amoureuse à l’époque. La production a pris plus de temps par contre. C’est peut-être l’un des morceaux sur lequel on a le plus cherché alors que c’est le morceau le plus nu, puisque c’est juste un piano voix. Il y a plusieurs versions, une avec une batterie, une autre avec un rythme différent et finalement, on est revenus à la version initiale. J’ai bossé environ trois ans sur cet album. Quand il a fallu établir l’ordre des titres, je l’ai placé instinctivement à cet endroit, sans savoir si cet effet de respiration que j’espérais aller fonctionner. Et les retours que j’ai me font très plaisir car apparemment c’est le cas. Si j’ai appris quelque chose avec ce projet, c’est qu’il ne faut pas avoir peur d’écouter son instinct.

Man on the moon

REM

C’est tiré de la bande originale du film éponyme. J’ai choisi ce morceau pour parler un peu de cinéma. Un de mes acteurs préférés est Jim Carrey. Dans ce film réalisé par Milos Forman, il joue le rôle d’Andy Kaufman, le comique américain. Ce film m’a un peu retourné le cerveau, notamment pour la prestation de Carrey. Il raconte qu’à chaque fois qu’il aborde un rôle, il cherche les similitudes entre le personnage et sa propre vie pour mieux se l’approprier. J’adorerais être acteur. J’ai déjà eu quelques propositions, mais ça ne me convenait pas, c’était trop loin de moi. Ça peut sembler paradoxal puisqu’on parle de rôle, mais j’ai besoin de pouvoir rattacher le jeu à ce que je suis, je cherche une forme de vérité.

Cucurrucucu Paloma

Caetano Veloso

C’est une chanson magique ! Elle m’apaise, elle me donne envie de chanter, c’est magnifique. Ce qui est fou avec ce titre, c’est qu’il fonctionne avec ton état, que tu sois triste ou malheureux. Je l’ai découvert par l’intermédiaire d’amis de longue date, lors d’un dîner, et j’en suis tombé amoureux.

Je l’ai intégré dans une de mes playlists. J’adore en faire ! J’en ai une qui s’appelle Cheminée, certainement ma préférée, qui est dans un mode chill, pantoufle et good vibes ! J’ai une playlist Petit déj. Avec celle-ci, je me vois

en train de couper et presser mon orange, quand il fait beau. Elle est parfaite pour bien commencer la journée, mais on peut l’écouter facilement jusqu’à 16 heures ! J’en ai une autre qui s’appelle Voyage ; elle est un peu plus éclectique, avec des sons qui bougent mais très solaire. J’ai Danse de la mort, avec une sélection de morceaux un peu triste, ceux qu’on aime écouter en marchant sous la pluie ! Et puis le rap, on le trouve dans ma playlist Sport. Toutes ces playlists, je les partage avec mes amis, je les mets régulièrement à jour. Il y a eu un long moment où je n’écoutais plus trop de son. Mais aujourd’hui, avec ce que la technologie nous apporte, tant pour écouter que découvrir, je retrouve le plaisir de la musique.

Propos recueillis par Muriel Stevenson

Planète sauvage

YelleBertrand Mandico

Réalisateur prolifique – sa filmographie compte plus d’une trentaine de courts et moyens métrages, Bertrand Mandico a confirmé la singularité de son univers avec Les Garçons Sauvages, son premier long-métrage sorti en 2017. Baroque et expérimentale, son écriture transporte dans des territoires luxuriants peuplés de créatures étranges où l’instabilité et les bouleversements semblent être la norme. Cette idée de changement, on la retrouve à travers le titre du quatrième album de Yelle et son clin d’œil astrologique. Intitulé l’Ère du Verseau, le disque du duo français – composé de Julie Budet et de Jean-François Perrier – assume sa mélancolie sans pour autant sombrer dans la noirceur. Avec ses percées de lumière, il conjugue les tourments à l’euphorie. Dans leur manière d’hybrider, qu’il s’agisse des sentiments ou des genres, Bertrand Mandico et Yelle partagent une sensibilité commune. Ils se rencontrent pour la première fois et échangent autour de la puissance des odeurs, du rôle des morts et de leur amour de la nature.

JB Tu es actuellement en salle de montage. Sur quoi travailles-tu ?

BM Je finalise mon deuxième long-métrage. Un film d’heroic fantasy qui se déroule sur une autre planète au féminin. Je ne peux pas en dire plus !

JB En ce moment, tout est chamboulé, mais as-tu déjà une date de sortie ?

BM Il y a une date de finition. Le film sera prêt au printemps 2021.

Après, advienne que pourra, que ce soit pour les festivals ou la sortie en salle.

Vous êtes en pleine promotion de votre nouveau disque ?

JB Oui ! Et normalement, si tout se passe bien, nous serons prochainement en résidence à La Rochelle pour préparer nos prochains concerts, dans une salle qui s’appelle La Sirène. Ils devraient avoir lieu jusqu’à la mi-décembre, uniquement en France. Tout ça, avec un gros point d’interrogation car les règles concernant les spectacles changent vite. Nous avons déjà modifié la tournée en décalant les dates américaines et européennes. C’est un peu triste de sortir un album et de ne pas pouvoir partir en concert, donc on cherche une solution pour pouvoir faire quelque chose, même si l’idée d’un concert assis et masqué ne nous enthousiasme pas, car ça ne nous ressemble pas. Mais nous avons réfléchi, et vu l’accueil du public pour ce disque, mais aussi sa frustration, on s’est dit que c’était aussi notre rôle d’avoir une proposition pertinente et de s’adapter à la situation. Ce qui ne nous empêchera pas de refaire des concerts debout lorsque ce sera de nouveau possible !

Je voulais te questionner sur ton rapport au son dans tes films.

BM La musique, c’est mon inspiration première quand j’écris ou quand j’imagine des films.

J’ai besoin d’avoir de la musique dans mes oreilles, pour imbiber mon cerveau. Et la combinaison musique-voyage est encore mieux. Le mouvement accentue l’afflux d’images. Lorsque je prends le train par exemple, musique aux oreilles, tête contre vitre, la lumière qui bat derrière mes paupières closes me met dans un d’état second et des séquences de films m’apparaissent très clairement.

C’est ma « Dreammachine ». D’ailleurs, Brion Gysin a imaginé sa machine à rêves dans les mêmes conditions…

Ensuite, sur mes tournages, il m’arrive très souvent de diffuser de la musique, pour créer un climat de concentration. Il y a souvent beaucoup de bruit quand je tourne. Je ne prends qu’un son témoin qui n’est pas de très bonne qualité et dont je me débarrasse très vite en montage.

On réenregistre les actrices en studio et on affine ainsi le jeu. On peut obtenir des nuances et des tonalités très particulières. C’est à ce moment-là que nous créons la bande-son, qui inclut les bruitages, et très vite la musique.

Mais pour toi, est-ce qu’à l’inverse, l’image est une source d’inspiration pour arriver à vos musiques ?

JB C’est assez particulier car nous n’avons pas vraiment de recette. Avec Jean-François, on a pas du tout les mêmes références, on a grandi dans des univers assez différents. On ne part pas tout le temps de la même chose. On peut par exemple partir d’un rêve, de quelque chose qui est arrivé en images durant la nuit. Ce qui est difficile quand on écrit une chanson, c’est qu’on a sa propre vision de ce que l’on a envie de raconter et qui ne parle pas forcément à tout le monde. On a toujours laissé la porte ouverte à différentes interprétations, notamment par les images et ce que les gens peuvent mettre dessus. Mais c’est vrai qu’il y a des moments qui sont très inspirants. Je te rejoins sur le train ! J’y écoute aussi beaucoup de musique et je me fais mes propres films.

BM Tu rêves d’images, mais est-ce qu’il t’arrive de rêver de sons ?

JB C’est arrivé, mais c’est de moins en moins fréquent. Par contre, ce qui est plus surprenant, c’est que j’ai des sensations olfactives très précises quand je rêve.

BM Tu penses que l’olfactif pourrait te guider dans l’écriture d’un morceau ? Passer d’une odeur à une autre pour imaginer le cheminement d’un disque.

JB Oui, complètement ! Je n’y ai jamais pensé, tu me donnes une idée ! Ce qui est certain, c’est que les odeurs peuvent me provoquer des émotions très vives. Enfant, je reniflais tout. Et je me rends compte que je continue de le faire. J’ai besoin de sentir tout ce que je mange. Avec la Covid, je suis un peu contrariée car j’aime beaucoup embrasser les gens, les prendre dans mes bras et les sentir. Parfois, ça peut me bloquer dans certains rapports humains si l’odeur me gêne. Ça ne veut pas forcément dire que la personne ne sent pas bon, c’est plus de l’ordre d’une réaction chimique.

BM Tu pourrais imaginer un concert olfactif ! Tout comme John Waters a mis en place une version en odorama de son film Polyester, où les spectateurs étaient munis de cartes qu’ils devaient gratter à différents moments du film, pour révéler des odeurs liées aux séquences. Évidemment, puisque c’est John Waters, les pastilles avaient des senteurs très particulières. Mêlant la guimauve aux odeurs corporelles les plus souterraines.

JB Je me souviens avoir vu enfant un spectacle de la compagnie Royal de Luxe qui s’appelait Peplum. C’était en extérieur ; il y avait un énorme ventilateur sur un rail qui passait devant le public et qui diffusait des odeurs. Elles étaient parfois réjouissantes ou au contraire très désagréables. Je me rappelle avoir été un peu nauséeuse à la fin du spectacle. Ça m’a vraiment marquée. Je me rappelle aussi que lorsque nous avons fait la première partie de Katy Perry, sur sa tournée American Dream, elle diffusait une odeur de barbe à papa dans les énormes salles qui nous accueillaient. C’était un peu écœurant à la fin de la journée de respirer ça !

BM Pour moi, pendant longtemps, l’odeur des concerts et des discothèques, c’était la cigarette.

À partir du moment où il n’a plus été possible de fumer dans ces endroits, j’ai découvert que l’odeur de la musique que l’on partage, c’était la sueur et les parfums qui se mélangeaient mal !

Diffuser de la barbe à papa, c’est peut-être une parade pour éviter ça, parce que finalement, ces odeurs nous renvoient aux humains que nous sommes, aux usines organiques que nous trimbalons toute la journée. Cette évidence peut déranger, le sucre remplace la clope.

JB La transpiration te transporte un peu dans l’intimité des gens. Ça peut en effet être désagréable car on partage une intimité à laquelle on a pas forcément envie d’être confronté. À l’inverse, il y a ce moment de chimie que j’évoquais plus tôt qui peut également se passer positivement. On peut aussi se rencontrer dans l’odeur.

BM Oui, il y des odeurs qui aimantent, des odeurs qui s’aimantent !

JB Et toi, est-ce que le rêve est une source de matière pour tes créations ?

BM C’est une matière à réflexion ! Je note mes rêves dans un carnet et j’essaie d’y comprendre ce qui s’y passe. Pourquoi le grand serpent blanc dans le marécage me parle. Cette pluie de jambes est-elle de bon augure.

J’ai utilisé une seule fois un rêve de façon littérale. J’étais invité par un festival en Islande et je j’ai décidé de profiter de cette opportunité pour y faire un film. Je m’étais fixé comme contrainte une unique journée de tournage. Des amis islandais m’ont proposé leur aide et m’ont demandé ce que je voulais filmer. À ce moment-là, je ne savais pas quoi faire, je ne voulais pas plaquer un scénario réfléchi sur un décor et un pays que je ne connaissais pas encore.

Les Garçons Sauvages, Bertrand Mandico.

Alors je me suis mis à guetter mes rêves. J’ai notamment rêvé d’un homme qui marchait sur une route et qui allait voir une femme bleue pour lui demander combien de temps il lui restait à vivre. C’était parfait et ce n’était pas un rêve hors de prix ! Je raconte mon histoire aux islandais ; tout se prépare, actrice, acteur, caméra 16, le minimum. Ma micro-équipe me parle d’une petite maison bleue, isolée, qui serait parfaite comme décor et me propose de voir si on peut l’intégrer au projet. C’est là qu’on m’apprend quelque chose d’assez troublant. Cette maison appartenait à un peintre décédé et c’est son fils qui en était désormais le propriétaire. Rien n’avait bougé depuis le décès de son père et il refusait tous les tournages qu’on lui soumettait… Mais, pour moi, il a curieusement accepté, très troublé d’apprendre le sujet du film et surtout qu’une femme bleue était censée vivre dans cette maison. Son père, qui y vivait seul, peignait des femmes bleues. Et il était inspiré par l’esprit d’une femme bleue qui venait le visiter ! Le fils du peintre a trouvé la coïncidence tellement troublante… Et moi donc !

Mais, je voulais évoquer tes clips, et plus particulièrement l’investissement du corps. Comment t’es-tu lancée dans cette aventure du corps mis en image et du corps sur scène ? C’est venu en même temps parallèlement à la musique ou ça a été travaillé progressivement ?

JB J’ai fait beaucoup de théâtre quand j’étais plus jeune, jusqu’à mes vingt-trois ans. Je n’ai jamais eu vraiment de problème à me mettre en scène. Pour moi, un chanteur ça n’est pas forcément une grande voix, c’est avant tout quelqu’un qui raconte des histoires et qui les partage sur scène, par la performance. Je pense que quand j’ai commencé, je n’étais pas très à l’aise, j’étais un peu raide. J’avais envie de plus mais il fallait que je lutte. Ce qui est drôle, c’est qu’à l’époque, je voyais une sophrologue qui avait un ami martiniquais. Ils sont venus me voir à un concert et après le spectacle, son ami m’a conseillé d’écouter du zouk. Il m’a dit que ça allait tout changer, que ça allait me débloquer au niveau des hanches et libérer mon corps. J’ai hoché la tête sans trop y croire, et puis quelques jours plus tard, chez moi, j’ai écouté beaucoup de zouk ! Et en effet, quelque chose s’est déverrouillé au niveau de mon bassin. On en a même fait une chanson !

J’ai toujours eu des facilités à assumer mon corps, à en jouer. J’ai toujours porté des combinaisons super moulantes mais fermées jusqu’au cou. Il y a cette idée d’en montrer beaucoup sans dévoiler. J’aime ce double jeu. Cette assurance est peut-être aussi venue avec l’âge, la confiance, il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu. Car je ne vis pas mon corps de la même manière à différents endroits. Je peux être extrêmement pudique dans ma vie privée et ne pas avoir de soucis à d’autres moments. Il n’y a pas longtemps, j’ai tourné dans une série où j’avais une scène d’amour avec une femme qui était censée être enceinte. J’étais dénudée, avec dix personnes autour de moi. Je pensais que je n’allais jamais y arriver et au final, je n’ai eu aucun problème. J’ai un rapport au corps que je pourrais parfois qualifier d’utile, dans le sens où c’est un outil.

BM Je ne savais pas que tu étais comédienne.

JB J’ai tourné dans cette série en trois épisodes, pour Arte, qui s’intitule J’ai deux amours. Le réalisateur est Clément Michel, c’est la première personne qui m’a fait tourner dans un court-métrage – Une pute et un poussin, en 2009. Il m’appelle toujours, même si c’est pour faire un petit rôle, ou comme ce fut le cas plus récemment pour de la musique. J’aime beaucoup jouer, mais je ne suis pas forcément douée pour aller à la rencontre des gens, je suis certainement trop timide. Et je n’ai pas d’agent. Mais c’est quelque chose que j’aimerais faire plus.

Pour en revenir au corps, est-ce que tu sais d’où te vient cet intérêt qui est très central dans tes films ?

BM J’ai une fascination sans limite pour les corps, sans a priori, sur les sexes, la maturité, les cicatrices de la vie ou autre… Je suis complètement captivé par toute la diversité possible.

J’aime aussi l’idée d’un corps mutant, évoluant. Pour moi, le corps idéal se transformerait en permanence, à volonté. Il serait homme, femme, entre-deux, les deux,multiple, autre, autrement, avec encore plusde fantaisie, d’organes nouveaux ! Avoir des sortes de pénis aux coudes, des seins torsadés dans le dos ou des vagins croisés sur le sternum… Cette fascination m’étourdit, m’enivre et m’euphorise en même temps.

Et puis il y a eu aussi l’intérieur du corps…

Un jour de Pâques, quand j’avais treize ans, ma tante qui était aide anesthésiste dans un hôpital, me gardait chez elle. Elle avait des appels en urgence et j’ai lourdement insisté pour la suivre, car je rêvais d’assister à des opérations. Elle a demandé au chirurgien de garde si je pouvais venir exceptionnellement en observateur, ce qu’il a curieusement accepté.

Il y avait plein d’accidentés ce jour-là, qui arrivaient dans la salle d’opération et, petit à petit, voyant que je n’étais pas effrayé, on m’a laissé m’approcher de plus en plus proche. Jusqu’à ce que je puisse me mettre debout sur un tabouret pour mieux voir.

J’étais subjugué par l’intérieur des corps que je trouvais objectivement beaux et plastiques. Je voyais tous ces organes qu’on sortait et qu’on posait sur des tissus. On lavait l’intérieur des ventres, on réparait, on replaçait les organes. Il y avait des couleurs sublimes : vert amande, bleu nuit, rose nacré. Je trouvais les formes très sensuelles, voluptueuses même. Il n’y avait pas trop de d’odeurs car on m’évacuait au moment d’ouvrir, l’instant le plus critique pour les effluves.

Rien de tout ça n’était glauque, c’était à la fois assez abstrait et positif, car dans un contexte de réparation… Le chirurgien finit par me demander : « Alors, comme ça, tu veux être médecin plus tard ? » Et je lui ai répondu naïf et sûr de moi : « Non artiste ! » Il s’est tourné vers moi sa blouse et ses gants imbibés de sang : « Mais je suis un artiste, à ma façon… ! » Il avait raison. Dans mon souvenir, il ressemblait à Cronenberg.

J’ai une question particulière ! Il y a le cri qui tue. Est-ce que tu penses qu’il y a le chant qui fait jouir ?

JB Je pense, oui ! La voix peut être un organe très sensuel, voire sexuel. Il y a une manière de s’en servir, un peu comme un sextoy, elle peut être un outil de jouissance. Et avec ton cinéma, tu as déjà eu des témoignages dans ce sens ?

BM J’ai reçu via Facebook des messages de personnes qui avaient vu Les Garçons Sauvages et qui ont eu un orgasme ou une extase en le voyant.

Pas des messages graveleux, des témoignages sincères, entre émotion fébrile et trouble profond. Je me souviens d’un témoignage assez détaillé d’une femme qui s’est littéralement liquéfiée sur son siège durant le film. Ou d’autres personnes qui sont allées toucher et caresser l’écran à la fin de la projection… ça m’a surpris, évidemment ! Mais je ne savais pas quoi faire de ces « merci pour ce moment intense ».

J’aime l’idée du film qui nous échappe et creuse son sillon de trouble dans l’esprit de ceux qui l’absorbent.

J’imagine que c’est comme ça aussi parfois en concert ?

JB Certainement ! Je pense qu’on se met beaucoup de barrières, et ça n’est pas si facile de lâcher prise, de s’autoriser à se laisser envahir par les émotions.

BM Peut-être que dans une salle de cinéma, plongée dans le noir, on peut s’oublier, face aux images qui remplissent les murs… Ou dans une foule qui vibre, sous les lumières stroboscopiques, inondés de musiques… Les deux se rejoignent !

J’ai une autre question bizarre pour toi : as-tu déjà fait un concert dans un cimetière pour réveiller les morts ?

JB Ah ah ! Non, jamais !

BM Au-delà de la blague, je me demandais si tu convoquais les morts quand tu chantais.

Je te demande, car c’est quelque chose que je fais quand je filme. Je pense à certains cinéastes qui sont morts, de grandes figures qui m’ont impressionné, donné l’envie de faire des films. Je n’ai pas peur d’aller chercher des noms imposants, puisque tant qu’à faire, autant convoquer les plus grands ! Lorsque j’ai des difficultés à faire un travelling par exemple, je peux essayer de parler à Tarkowsky ou Max Ophuls, en leur demandant de m’aider, à trouver un état de justesse ou d’émotion… Eux qui savaient trouver dans leurs mouvements de caméra un état de grâce absolu. Cette façon de convoquer ses aînés, ses modèles, de ritualiser sa création, comme dans un rituel païen, j’imagine que c’est quelque chose que l’on peut faire dans toutes les disciplines. T’arrive-t-il de faire la même chose avant de monter sur scène ?

JB Pas vraiment, je suis très concentrée sur… moi ! Je pense plutôt aux morts et aux artistes que j’aime dans des moments de création, de recherche et de réflexion. Je fais des sortes de prière. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en beaucoup de forces, comme celle des esprits et de la nature. Je vais parler à la lune quand je sors promener mon chien la nuit ! J’habite à la campagne donc il n’y a pas de lumière autour de chez moi et je vois très bien les étoiles. Mais le rapport à la nature, on le retrouve aussi dans Les Garçons Sauvages.

BM Oui, tout à fait. J’ai grandi à la campagne, dans un petit village, et de façon assez solitaire. Je rentrais en communion avec la nature. J’adorais ramper ! Ce rapport à la forêt, ventre contre terre a une dimension sensuelle et sexuelle. Je me faufilais dans des passages creusés par des renards, sous des buissons, là où seul un enfant pouvait aller. Un peu comme dans les films de Miyazaki, notamment Totoro, j’ai le souvenir d’avoir découvert des lieux complètement inaccessibles et sublimes. Ce rite, ce parcours pour découvrir l’endroit secret, que la nature protège et qui va s’ouvrir à nous comme une fleur, continue à me hanter. Je regrette de ne plus ramper sous les buissons.

JB C’est aussi la nature dans tout ce que ça peut avoir de mystérieux, et parfois d’effrayant.

BM Oui, elle est paradoxale la nature, car elle peut caresser avec ses fruits et en même temps griffer avec ses branches. Il y a aussi des rencontres bizarres, des choses que tu n’identifies pas vraiment, que tu croises sans comprendre ce que tu vois, un fruit pourri mêlé à une charogne d’animal. Il y a parfois des aberrations. Tout ça fait beaucoup travailler mon imaginaire. C’est aussi le cas pour les petits cours d’eau, que j’aimais remonter quand j’étais enfant, toujours pour atteindre des zones inaccessibles, invisibles aux adultes… J’ai aussi une théorie selon laquelle tous les films qui se passent sur une rivière sont forcément réussis. Je pense à La nuit du Chasseur de Charles Laughton, Apocalypse Now de Coppola, Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog, La rentrée des classes de Rozier, même l’Atalante de Jean Vigo ! Ça se passe sur un canal, mais je l’inclus ! Le cours d’eau insuffle une dimension mystique aux films qui les caresse.

Il y a également les sons de l’eau qui court ou de la pluie. Je suis friand de cette sonorité aquatique mêlée à la musique pour les bandes-son de mes films, c’est une récurrence.

Est-ce que vous utilisez ou détournez des sons naturels dans votre musique ?

JB Pas vraiment. On a utilisé des sons organiques, mais pas de sons de nature. Plusieurs fois, j’ai enregistré avec mon téléphone des bruits de nature, notamment des cris d’oiseaux. Je pense à un oiseau qui revient à chaque printemps et qui fait des sons très particuliers, mais c’est compliqué car il n’est évidemment jamais là quand nous l’attendons. La nature produit des sons très riches, et ce qui est fantastique avec la musique électronique, c’est que tu peux triturer cette matière pour la transformer en mélodie. Certains artistes, comme Jacques, font ça très bien.

BM Lorsque je travaille la matière sonore de mes films, je m’aperçois que je reviens toujours au même orage, au même vent… Je ne trouve jamais aucun son qui sonne aussi bien que celui-là. Il s’harmonise particulièrement avec la musique, mes images, je crois que j’utilise ce vent depuis bientôt plus de 10 ans… Si on parle d’éléments naturels, votre album L’Ère du verseau a un côté très liquide, ne serait-ce que par sa pochette.

JB On avait envie de raconter avec ce visuel l’endroit dans lequel on vit qui est fait de ça. De mer, de tempêtes, de ciels noirs parfois, de peaux mouillées…

BM Est-ce que l’idée du renouvellement d’images et de styles, comme chez David Bowie par exemple, est importante pour vous ? Est-ce que vous abordez chaque nouvel album en vous disant qu’il faut faire peau neuve, se métamorphoser ?

JB Non, on fait les choses de manière assez spontanée.

La musique dans un premier temps et les images ensuite. On n’aime pas trop l’idée de conceptualiser un album. Peut-être qu’on le fera un jour ; je ne dis pas que c’est une mauvaise manière de procéder. Au niveau du son, on se laisse porter, on fait vraiment de la musique « temporelle », on s’inscrit dans notre époque.

On fait notre son avec ce qu’on a comme outils, sans se dire qu’on a envie de sonner comme il y a trente ans ou comme ce sera dans vingt ans. Je crois que nous avons fait un disque qui est très 2019-2020. Évidemment nous n’avions pas prévu cette pandémie, mais c’est vrai qu’il se dégage de cet album quelque chose d’assez sombre. Finalement les choses se croisent et nous dépassent !

PROPOS RECUEILLIS PAR JUSTIN MORIN

Corps célestes

PerezOlivier Dubois

Interprète et chorégraphe, Olivier Dubois met à l’honneur une danse puissante et charnelle. C’est dans la répétition et le dépassement que ses interprètes révèlent toute leur singularité, émergeant individuellement au sein du collectif. À l’image des titres des pièces de sa compagnie – citons Tragédie (2012), Souls (2013), 7xrien (2017) ou Tropisme (2019) – , quelque chose de direct et de percutant se joue. On ressent cette même radicalité dans la musique de (Julien) Perez. Surex, son troisième album, sorti en février dernier, affiche treize morceaux dont la juxtaposition forme un poème surréaliste. Puisant ses références dans la littérature et le cinéma, son écriture, qu’il s’agisse de ses mélodies ou de ses paroles, est incisive. Les deux artistes cultivent le décalage, déconstruisant soigneusement leurs partitions pour laisser surgir l’inattendu. Se rencontrant pour la première fois, Olivier Dubois et Perez échangent sur les différents langages de leurs pratiques respectives.

OD J’aime beaucoup ta musique. Il y a quelque chose qui m’a naturellement plu. Ce que je trouve intéressant, c’est qu’il y a une multitude de couches qui la composent. Par exemple, j’ai beaucoup ri. Il y a d’autres émotions qui se mélangent, c’est une question d’angle d’approche. Ce qui est étonnant, c’est que j’ai ressenti ce que certains disent à mon propos : c’est « irrévérencieux ». Je me retrouve un peu piégé car j’ai toujours trouvé que cette formule était un raccourci. À un moment, en tant qu’artiste, on essaie d’être intègre et d’aller au bout de ses idées. Ça permet d’avoir une parole claire, c’est parfois déroutant et c’est perçu comme de l’irrévérence. En ce sens, j’ai trouvé qu’il y avait un écho entre nos deux univers. Je trouve également que dans ta musique, il y a une part érotique très forte. Ça me parle car, pour moi, la danse est par définition érotique. Il y a beaucoup de chair dans ce que tu fais, que ce soit à travers ta voix ou tes clips.

JP La dimension burlesque, ou comique, n’est pas toujours perçue dans ma musique, mais j’y attache beaucoup d’importance. Cet ancrage dans un matériau pop est ce qui permet tous ces différents niveaux de lecture. Choisir de faire ce que l’on appelle de la pop veut dire que l’on va travailler autour de choses que l’on considère largement partagées par une majorité de personnes, contrairement à une forme d’art avant-gardiste qui demande la maîtrise d’un certain jargon. Je fais très attention à ça. Avec quelques accords, l’auditeur pourra comprendre s’il s’agit d’un morceau mélancolique ou entraînant. On peut écouter ma musique de manière très éloignée, en faisant le ménage par exemple ! C’est de prime abord assez inoffensif, mais suivant la manière dont on va l’appréhender, avec plus ou moins d’attention, on va découvrir ces couches superposées. En étant attentif aux paroles, on va voir qu’elles ne sont peut-être pas si évidentes, il y a des distorsions de sens… Partir d’un format pop me permet de ne pas être trop ostentatoire dans les idées que je veux faire passer. J’ai aussi eu ce sentiment en découvrant ton travail.

Extraits et détails provenant des partitions en système Laban de pièces d’Olivier Dubois. Notation Estelle Corbière.

OD La notion de pop en danse est très étrange car c’est un domaine où il n’y a pas beaucoup de classifications possibles. On associe souvent la pop à des spectacles qui seraient des succès publics, là où la danse contemporaine serait grisâtre.

En musique, j’avoue que la pop française m’ennuie considérablement. On a ce même problème en danse. Je vois une partie de la danse contemporaine française comme une grande fainéantise. On a dit qu’elle était intellectuelle. Pour moi, l’intellectualisation de l’art est son pire ennemi. L’intelligence oui, l’intellectualisation non !

Si la pop française ne m’attire pas, c’est que j’ai la sensation qu’elle fait peu ; peu importe si on n’a pas de voix ou pas de rythme tant qu’on a une idée. Mais une idée ne fait pas une œuvre !

Ce que j’aime dans ce que tu fais, c’est qu’il y a du travail. C’est choisi, dirigé, pointu. Est-ce que tu te sens appartenir à une certaine scène française ?

JP Il y a des personnes comme Julien Gasc, Chassol, ou Mathilde Fernandez dont je me sens proche. Je pense aussi à Jardin, un artiste belge. Il y a quelques francs-tireurs dont j’aime vraiment l’approche, mais après je te rejoins, la grande majorité des choses qui sortent ne m’intéressent pas vraiment. Souvent, c’est au niveau des textes que ça coince, c’est de la poésie très lisse, ça manque d’accrocs. L’idée de dire qu’une chanson est un poème mis en musique, c’est quelque chose de très français. C’est un lyrisme qui peut être assez gênant. Mais la langue française n’est pas évidente. Avant, j’avais un groupe – Adam Kesher – où je chantais en anglais. J’étais plus jeune et il y avait une forme de mimétisme dans ce choix. Je n’écoutais que de la musique anglo-saxonne donc ça me semblait logique de choisir l’anglais. À l’époque, nous avons tourné en Angleterre et un peu aux États-Unis. Un jour, j’ai eu une crise de doute car je me suis demandé comment ce public percevait ce que je leur racontais. J’imagine que je prononçais certains mots comme un français, d’autres comme un mec du Texas, et d’autres encore comme un type de Manchester, en mélangeant différents argots. Ça devait être insupportable à écouter ! C’est en prenant conscience de ça que je me suis dit qu’il fallait que j’écrive en français. La maîtrise de la langue me permettrait d’accéder à une forme de style. Au départ, cela a été très compliqué. Comme beaucoup de musiciens, pour trouver ma mélodie de chant, je chante en yaourt. Et à chaque fois, aujourd’hui encore, c’est des gimmicks anglais qui me viennent. Si j’essaie d’y mettre des paroles en français, je vais être obligé de trouver des compromis car il y a des sonorités qui n’existent qu’en anglais. Hier, j’écoutais Alain Bashung. Beaucoup de ses morceaux développent cette écriture qui est assez étrange, surréaliste, et j’ai l’impression que certaines de ses tournures de phrases sont faites pour coller à des mots anglais. Dans Osez Joséphine, il chante « et que ne durent que les moments doux, durent que les moments doux ». Je suis persuadé qu’initialement, il y avait quelque chose comme « what can I do what can I do ». C’est évidemment compliqué pour écrire, mais je trouve que c’est intéressant de réfléchir comme ça car ça apporte autre chose. On essaie de rendre la langue autre, c’est l’inverse de ce lyrisme que je trouve souvent gênant. La danse n’a pas ce problème de traduction ! Comment ton travail est-il perçu à l’étranger ?

OD Très bien. La danse française est subventionnée, même si les enveloppes sont de moins en moins importantes, ce qui lui permet de tourner. Pour reprendre ce que je disais un peu plus tôt, il y a eu en France dans les années 90 un courant qui a duré presque vingt ans et que l’on a appelé la non-danse. Il n’était plus question de performance physique ou d’effet. Quelques œuvres majeures sont apparues, puis on a eu droit à une sorte de fainéantise. Les années 90 ont suivi une décennie où l’on avait beaucoup d’argent, et il a fallu faire avec moins de moyens. Les costumes étaient comme ce que l’on pouvait voir dans la rue, les décors ont sauté, l’interprète a peu à peu disparu. Cette économie est devenue à un moment la signature française et elle s’est répandue dans le monde. La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui c’est devenu un courant et non plus une règle. On me dit souvent que je suis à part, que je n’appartiens à aucune famille. Tant mieux, car je préfèrerais être père de famille !

JP Souvent je me suis rêvé comme minimaliste, et je ne l’ai jamais été ! J’aime la musique des minimalistes new yorkais, je n’ai jamais réussi à faire quelque chose de proche. Le minimalisme, c’est quelque part le défi ultime de l’artiste, c’est vraiment d’arriver à la sève.

OD Je pense qu’il faut un sacré talent pour faire du minimal.

JP L’interprète a une place importante dans ton travail n’est-ce pas ?

OD Ce sont les rois. En tant que chorégraphe, tout ce que je fais est très partitionnel, c’est très écrit. Je travaille conjointement avec mon compositeur. Tout est inscrit dans la scénographie que je dessine. Il n’y a pas d’espace pour l’improvisation. Pour les danseurs, c’est un cadenassage infernal. Physiquement c’est extrêmement exigeant car ce sont souvent des partitions complexes qui s’étalent pendant une heure et demie, parfois plus, et où tout sera compté. Cela peut paraître un peu anxiogène, les interprètes pourraient se demander à quoi ils servent, mais je crois en leur puissance. Souvent, on ne comprend pas l’interprète comme un artiste, mais il en est un. Cette écriture si cadenassée contraint à la prise de décisions de l’interprète. La liberté ne passe que dans l’emprisonnement. Sinon, c’est faire ce que l’on veut. Il faut être emprisonné pour que cette audace vibre sur un plateau et que ça soit unique. Par contre, si tout est écrit, je ne travaille jamais l’approche du mouvement de mes interprètes. La dynamique est donnée mais ils gardent leur singularité.

Extraits et détails provenant des partitions en système Laban de pièces d’Olivier Dubois. Notation Estelle Corbière.

C’est ce qui fait que dans mes pièces, il n’y a pas un interprète comme un autre, même s’ils ont tous la même démarche, la même cadence, le même objectif à atteindre. Ils sont magnifiés. Je le dis toujours : j’aime les interprètes glorieux sur un plateau, car ils ont traversé des turbulences incroyables. Mon plus grand échec serait d’avoir un interprète au sol.

JP Comment faire pour que ça n’arrive pas ?

OD À l’automne dernier, j’ai créé une pièce qui s’appelle Come out pour le Ballet de Lorraine. C’est basé sur un morceau de Steve Reich qui dure une douzaine de minutes. Nous en avons fait une version d’une heure. J’adore ce titre, mais j’ai l’impression que Reich s’est arrêté en plein milieu et n’a pas bossé jusqu’au bout ! Come out est un élan collectif. Tout comme l’était Révolution, l’une de mes premières pièces. Le principe est très simple : quinze femmes tournent pendant deux heures et quart autour d’une barre. Ces interprètes savent qu’elles vont devoir tenir pendant tout ce temps sans sortir du plateau. Chacune a une partition indépendante, c’est redoutable. Elles ont dû tout apprendre, pour pouvoir s’en emparer et faire face à d’éventuelles failles. On ne peut pas penser qu’il n’y aura pas de perte. Je dis toujours qu’il n’y a aucun problème à l’erreur. Une fois la partition digérée, il faut se concentrer sur comment gérer les soucis en une fraction de seconde. L’information est entre eux, la solution est entre eux. Parfois un cri poussé par l’un des interprètes leur permettra de se resynchroniser. Il ne faut laisser personne dans le fossé. On est faillible, on est des êtres humains, et c’est d’autant plus beau de voir comment on se redresse et on repart. Il faut arriver au bout, ensemble. C’est de ça dont il s’agit quand je dis qu’un interprète au sol serait un échec terrible.

JP Ce que tu dis a presque une portée politique.

OD L’art est politique, puisqu’il implique une prise de parole. Pour autant, je ne développe pas de discours politisé avec mon travail. La perception politique est intime et propre à ceux qui vont recevoir. Je pense que le rôle des artistes n’est pas de s’occuper de cela. Qu’en penses-tu ?

JP Je suis d’accord. Souvent il y a une confusion autour de cette dimension politique. Les artistes font des choses pour les adresser à un public, c’est donc porteur d’une vision du monde, d’une forme de hiérarchisation. Lorsqu’on écrit une chanson, on choisit de parler d’une chose et pas d’une autre. Mais souvent on confond le politique avec une forme de réaction sur des questions d’actualité. Et ça, c’est très différent. Qu’un artiste s’arroge le droit de commenter les sujets d’actualité, ça n’a pas de sens. Ils ne sont pas forcément les personnes les plus légitimes pour faire ça, même si certains le font bien. L’art s’inscrit dans une temporalité qui est différente de celle d’un polémiste ou d’un journaliste qui va réagir au jour le jour à ce qui se passe autour de lui. Souvent, je me suis demandé comment je pouvais reconnaître l’impact d’une œuvre, comment comprendre à quel point elle a pu me toucher. Cela se passe quand je regarde une pièce de théâtre, de danse, un film, ou quand je lis un bouquin, et que cela me donne envie de créer à mon tour. Il y a comme un passage d’une énergie. Cette excitation de l’imaginaire, ce passage de l’imaginaire à l’action est politique. Il y a des œuvres qui nous donnent les moyens d’agir.

OD Quand on parle de politique, on a tendance à oublier que le premier élan créatif vient de l’intérieur de soi. On est d’abord d’un égoïsme terrible, nous sommes les vampires de nous-mêmes. Ça ne peut fonctionner que comme ça, sur soi et en soi. C’est ensuite que cela va produire quelque chose qui ne nous appartiendra plus, mais qui est pourtant né de quelque chose d’intime. Si on cherche à avoir une approche politique dirigée, à vouloir parler de tel ou tel sujet, alors on fait du commentaire de société. Je ne comprends pas ces artistes qui vont dire : « Je vais faire une pièce sur le climat ou sur la guerre. » Créer, c’est être à la fois dans un état de vulnérabilité et de prétention.

JP Tu parlais de partition un peu plus tôt. La notation en danse est complexe car il y a différentes manières d’écrire la danse, n’est-ce pas ? Comment tu procèdes ?

OD Contrairement au solfège qui est un savoir accessible, il n’y a pas d’écriture universelle en danse. Moi par exemple, je ne sais pas lire la danse mais je fais noter toutes les pièces en Laban (C’est un système mis en place par Rudolf Laban, théoricien et chorégraphe allemand. C’est l’un des plus connus et il est utilisé à l’international depuis son apparition en 1928.) Et j’invente mon propre système d’écriture, qui est repris par mon annotatrice Laban pour ouvrir de nouveaux champs. Puisque je ne lis pas le Laban, pourquoi je fais noter mes spectacles? Parce que j’adorerais qu’un jour quelqu’un vienne me voir et me dise : « J’adore Tragédie mais j’aimerais la reprendre pour la rendre encore meilleure. » Mais malheureusement pour que cela arrive, il faut connaître cette écriture. Tant qu’elle n’est pas enseignée dans les conservatoires et les écoles de danse, elle restera un langage savant à la portée limitée.

Je voulais te demander comment tu développes l’univers visuel qui accompagne ta musique, notamment celui des clips ?

JP Le clip est un objet intéressant car purement promotionnel. Aujourd’hui, c’est une contrainte qui s’étend jusqu’aux réseaux sociaux, il est très difficile de sortir un disque sans être y présent et les alimenter avec des contenus visuels. Ce qui n’est a priori pas le domaine d’expertise des musiciens ! Mais c’est un passage obligé. J’ai eu quelques expériences malheureuses en matière de clips au début de ce projet. Rien de catastrophique, mais j’ai bien senti que pour que les clips servent ce que je voulais faire passer dans ma musique, il fallait que je reprenne la main dessus en travaillant avec des proches dont j’appréciais le travail ou alors en invitant des personnes que je ne connaissais pas directement, mais dont j’admirais le travail, comme le réalisateur Yann Gonzalez. En l’occurrence, pour Yann, il s’agissait vraiment d’une carte blanche autour du morceau « Les vacances continuent ». Pour le dernier, sur le titre « El Sueño », j’ai invité Alexis Langlois. J’étais très content car on se connaît depuis longtemps. Ce qui est intéressant pour ces réalisateurs, c’est que les clips sont aussi un laboratoire, c’est l’occasion de tester des choses.

Extraits et détails provenant des partitions en système Laban de pièces d’Olivier Dubois. Notation Estelle Corbière.

OD Comment tu gères le fait d’être interprète du clip ?

JP Ça dépend ! Quand j’ai commencé à faire de la musique, je ne me suis pas dit « Je veux faire des clips ! »

Il y a donc un côté un peu amateur, on incarne quelque chose dans les clips qui doit être raccord avec la musique, et c’est bizarre car on n’est pas vraiment préparé à ça, mais certains musiciens le font naturellement.

Sur « El Sueño », Alexis a été très directif. Je ne suis pas acteur, donc c’était intéressant de travailler avec lui car il est très « mécaniste » dans sa manière de diriger. Il n’est pas du tout dans la psychologie.

Et toi, est-ce que tu pourrais t’amuser de chorégraphier un clip ?

OD J’adorerais ! J’ai eu des propositions mais je n’ai jamais pu le faire. Et j’adorerais être dans le clip! Ce que j’aime avec les commandes, c’est de rentrer dans la tête de l’autre, je ne cherche pas à reproduire mon travail. Il faut que ce soit un hybride au service de l’autre. C’est passionnant car ça permet d’apprendre. En tout cas, si à l’avenir tu cherches un chorégraphe…

Propos recueillis par Justin Morin

Causalité

Kazu

La casualité désigne ce qui n’offre rien d’assuré ou de certain. C’est de ce mot qu’est né le titre Kazuality, paru en 1997 sur le troisième album du groupe de rock Blonde Redhead, formation charismatique composée des jumeaux italiens Amedeo et Simone Pace et de la japonaise Kazu Makino. Plus de vingt ans après leurs débuts sur la scène new-yorkaise et une riche discographie, Kazu sort son premier album en solo. Intitulé Adult Baby, on pourrait en dire qu’il définit la casualité, tant son ambiance est délicate et virevoltante. Entre expérimentations sonores, mélodies aériennes et chant contemplatif, la musicienne propose un voyage d’une rare amplitude. Pour nous présenter ce disque, Kazu commente huit morceaux qui sont autant de clés pour comprendre son histoire et sa musique.

California dreamin’

Jose Feliciano, 1968

J’aime au moins autant cette reprise que l’originale de The Mamas & The Papas. Quand un morceau est vraiment très bon, vous pouvez en tirer énormément, malgré les transformations, ou les manipulations de la reprise. California Dreamin’ est une chanson simple. Vous pouvez chanter très facilement la mélodie qui est assez basique, et pourtant José Feliciano va partout avec cette mélodie. J’admire sa technique et la liberté qu’il a prise. L’émotion est si profonde. La façon dont il prononce ses paroles est puissante, et ce, même si elles sont très simples : « All the leaves are brown and the sky is grey ». Ça me fait m’interroger : à quel point les paroles d’une chanson doivent-elles être bonnes ? Quand la musique est si forte, est-ce que ce que l’on raconte est vraiment important ? Je n’ai pas la réponse.

Dip set forever

Cam’ron, 2004

C’est une de mes chansons préférées. J’écoute aussi des choses plus récentes en hip-hop, mais celle-là survit au temps ! Le hip-hop me fait penser que l’on n’a pas besoin d’en faire trop dans la composition. On peut se répéter encore et encore. Cette répétition peut créer un réel plaisir à l’écoute. Ce titre de Cam’ron, c’est un archétype. Quand le sample débarque, tu te sens super bien. C’est un sentiment auquel je repense quand je compose, car je me mets beaucoup de pression. Quand je suis bloquée, je me dis à moi-même : « Souviens-toi de ce que tu aimes dans la musique ! Tu as juste besoin de ça pour avancer. »

Sam Owens, qui a produit l’album avec moi et que je ne connaissais pas du tout avant, a été très surpris par la musique que j’écoute. Quand nous évoquions nos goûts, je lui citais quasiment tout le temps des artistes de hip-hop et de R’n’B. Moi, je ne m’en rendais même pas compte, c’est lui qui m’a dit : « Je n’imaginais que tu écoutais ça. » Après, je ne pense pas que cela m’influence vraiment. Quand je fais ma musique, je ne pense pas à celle que font les autres.

Solari

Ryuichi Sakamoto, 2017

J’ai rencontré Ryuichi il y a bien longtemps. À l’époque, je ne pensais pas du tout que je serais capable de faire un album solo. Il m’a toujours donné des occasions de créer à partir de sa musique. Même s’il disait souvent : « Oh mon Dieu. Ce n’est pas bon Kazu… Allez, Kazu, reprends-toi. » Pendant des années, il me donnait des bouts de musique, je travaillais dessus et lui renvoyais. Ça ne lui plaisait jamais. Malgré ça, il a toujours été généreux avec moi. Il m’a toujours encouragée. Je suis presque gênée de dire combien j’aime ce qu’il fait.

Quand il compose, sa musique est tellement proche de son cœur. Il travaillait sur la composition de Solari quand je lui ai envoyé les démos de mon album Adult Baby. Me dire que dans ces moments-là, ma musique faisait partie de sa vie… j’étais honorée et flattée. C’est comme si mes chansons s’étaient retrouvées juste à côté de sa musique pour un instant.

C’était étrange, car au début, il ne faisait pas de commentaires, mais dès que j’arrêtais de lui envoyer mes morceaux, il me disait : « Où en est ta musique ? Envoie-la-moi, je veux l’écouter. » Il ne m’a jamais fait de critiques, ni donné de conseils. Il était comme un producteur invisible. Il m’a motivée pour faire du bon travail. Et puis à un moment, quand j’avais cinq ou six chansons à peu près formées, il m’a demandé : « Kazu, j’aimerais jouer sur certaines chansons. Je peux ? » Évidemment qu’il le pouvait ! Sur « Salty », il a samplé ce que j’avais déjà enregistré, l’a inversé, et a introduit des sons très organiques. Sur « Meo », qu’il adore, il a joué du synthétiseur.

Here’s to you

Joan Baez & Ennio Morricone, 1971

Jaime beaucoup Ennio Morricone, il fait partie des compositeurs que j’écoute souvent. Je connais cette chanson depuis longtemps, mais j’en suis tombée amoureuse récemment. J’ai un ami d’extrême-gauche qui tient un bar où je traîne tous les soirs, et nous parlons beaucoup des chansons politiques. Moi, je n’ai jamais été très politique dans ma musique. Je vis sur l’île d’Elbe, dans un coin peuplé d’anarchistes. C’est assez étonnant. Et je crois qu’ils m’influencent ces derniers temps… je suis très ouverte d’esprit donc ça me va.

Todo homem

Tom Veloso, 2017

J’ai écouté de la musique brésilienne pendant de longues années parce que je vivais avec un musicien brésilien. Il m’a vraiment éduquée à cette musique. À cette période, j’ai rencontré des grands noms, comme Caetano Veloso (le père de Tom) ou encore Gal Costa… Nous avons eu de grandes conversations, et ils m’ont aidée, à devenir ce que je suis aujourd’hui. Leur grâce,leur confiance naturelle et leur approche très pure de la musique ont eu un immense impact sur moi. C’est aussi à leur contact que je suis devenue une artiste.

Ballade de Melody Nelson

Serge Gainsbourg, 1971

J’ai tellement écouté la musique de Serge Gainsbourg ! Je l’ai consumée jusqu’au bout, elle est dans mon sang désormais. Je le considère comme mon héros. Quand il terminait une chanson, il continuait à travailler dessus encore et encore. Il en faisait tellement de versions, c’est quelque chose que j’admire. J’ai le même sentiment avec certaines de mes chansons, j’ai l’impression qu’elles ne sont pas encore terminées. Je veux les ré-enregistrer et en faire d’autres choses.

Je pense que Gainsbourg était profondément punk. Beaucoup de gens pensent que je le suis aussi, mais je n’en suis pas sûre car j’aimerais bien faire partie de ce monde. Je travaille dur pour cela. Malgré ça, je me sens toujours un peu rejetée…

Pierre & Nicole

Bande Originale de La peau douce de François Truffaut

Georges Delerue, 1964

C’est un compositeur que j’ai beaucoup écouté donc sa musique a inconsciemment pénétré mon système. J’aime tellement son travail que j’ai l’impression de le connaître personnellement. J’ai lu dans un article que c’était quelqu’un de jovial, et pourtant sa musique est très triste. L’article expliquait aussi qu’avant de commencer à travailler, Delerue nettoyait sa maison de fond en comble. C’est exactement comme moi. J’ai besoin de passer l’aspirateur, de tout ranger… Tout ça parce que je n’ai pas envie de m’y mettre.

Adult Baby a été composé en Italie, sur l’île d’Elbe, un endroit que j’avais découvert avec les jumeaux et où nous avons commencé à jouer. À New York, je me sentais tout le temps stressée. Je luttais mentalement et physiquement alors je me suis mise à rêver que je m’échappais. J’ai rêvé de cette île, de pouvoir m’asseoir face à la mer. Je me suis demandé ce qui m’en empêchait. Pourquoi ne pas y retourner ? C’est ce que j’ai fait. Cette île a un pouvoir magnétique. Elle dégage des charges minérales et je m’en nourris.

Black Guitar

Blonde Redhead, 2010

Je l’aime énormément. Quand j’écoute cette chanson, je me dis qu’elle sonne super bien, même si on l’a mal produite. Je pense que j’ai beaucoup souffert de faire de la musique avec Blonde Redhead. Ça a été mon quotidien pendant tellement longtemps. Durant la composition et l’enregistrement de Penny Sparkle — notre huitième album, sorti en 2010, sur lequel se trouve Black Guitar — j’étais dans une période très sombre de ma vie. Je suffoquais, c’était très compliqué de faire naître la musique. Il y avait souvent des guerres d’ego entre nous. Je me dégoûtais même parfois. Avec mon album solo, il n’y a plus tous ces problèmes. J’étais moi-même étonnée de ne pas souffrir, de ne pas avoir à rendre de compte à qui que ce soit, de ne plus avoir à me regarder dans un miroir et penser : « tu n’arrives à rien ». Pendant Adult Baby, j’ai vraiment pris soin de moi. Ça m’arrive de craquer parfois, mais je me dis rapidement que c’est stupide. Je m’accepte beaucoup plus.

Nous sommes en train de refaire un album avec Blonde Redhead, nous en avons composé la moitié. Je ne sais pas ce que Amedeo et Simone ont pensé de mon disque, je ne leur ai pas encore donné de copies. Mais je vais bientôt les retrouver donc je pense qu’ils me feront des retours assez rapidement. Amadeo n’a pas entendu le produit fini, mais il a entendu quelques morceaux avant mixage… Je ne sais pas s’il se moquait de moi, mais il m’a dit : «Waouh, c’est un chef d’œuvre. J’aimerais que tu fasses aussi bien pour le groupe ! Pourquoi tu ne donnes pas autant pour le groupe ? C’est bien mieux que tout ce que l’on a pu faire ensemble. » Ça va me donner du fil à retordre, mais ça va être bien !

Des attractions des astres

Étienne DahoDamien Jalet

Creusant inlassablement le sillon d’une pop mélodique, parfois mélancolique, parfois embrasée, Étienne Daho a su traverser les époques et les cœurs. Blitz, son treizième album studio sorti en 2017, fait preuve d’une richesse galvanisante, témoignant une nouvelle fois de ses talents. Il s’entretient ici avec Damien Jalet, chorégraphe franco-belge, avec qui il a collaboré pour le clip du titre « Le Jardin ». De passage à Paris,au Théâtre National de la Danse de Chaillot, le prolifique danseur présente Skid, impressionnante création pour la GöteborgsOperans Danskompani. Sur un plateau à la pente vertigineuse, dix-sept danseurs se confrontent à la gravité dans un ballet aussi technique que symbolique. La discussion entre les deux artistes a lieu à l’issue de l’ultime représentation parisienne de la pièce.

Étienne Daho

La performance des danseurs semble tellement physique ! Un peu comme une ascension constante de dunes à toute vitesse !