Le chant

d’un cygne

Édouard LouisGus Van Sant

Alors que l’on attendait impatiemment le retour de Gus Van Sant au cinéma après son dernier film, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, sorti en 2018, le réalisateur américaina surpris ses admirateurs en réalisant la quasi-totalité de la seconde saison de la série anthologique Feud. Consacré à la dispute opposant l’écrivain Truman Capote à sesriches amies, le récitrevient sur les blessures des différents protagonistes, et l’impact qu’un simple texte peut avoir sur le réel. Une réflexion sur le pouvoir de la littérature qui pouvait difficilement laisser Édouard Louis insensible. L’auteur français, qui vient de publier son sixième livre, intitulé Moniques’évade, a dévoré les épisodes consacrés à l’inénarrable Capote. Il s’entretient ici avec le réalisateur autour de cette figure disparue il y a tout juste quarante ans et qui pourtant ne cesse de fasciner.

Édouard Louis

Gus, je viens de terminer la série Feud – Capote vs the Swans, que tu as réalisé autour de Truman Capote. C’est une série incroyablement puissante, qui aborde les questions de l’homosexualité, de l’amitié, du pardon, de la littérature, dont j’aimerais qu’on parle aujourd’hui. Mais avant cela, je voulais te demander simplement quel avait été le point de départ de ce projet ?

Gus Van Sant

Il y a deux ans, lors d’un diner, mon ami Robin Baitz m’a raconté qu’il était en train d’écrire autour de cette histoire entre Truman Capote et ses « cygnes », le surnom que Truman avait donné à ses riches amies. Il se trouve que je connaissais plutôt bien le sujet puisque j’avais lu l’article intitulé La Côte Basque, publié en 1965 dans le magazine Esquire. Ce texte a causé une rupture entre Capote et ces femmes. De Truman, je connaissais également les trois ou quatre chapitres de Answered Prayers, son roman inachevé. Le fait qu’il n’ait jamais réussi à terminer son livre, mais aussi son rapport avec Andy Warhol – dans les années 50, Truman a essayé de garder Andy à distance, car il le trouvait trop insistant… Quelques années plus tard, il a accepté son invitation et s’est mis à écrire pour son magazine Interview… –, la période du Studio 54, j’étais familier avec tous ces éléments. Quant à Ryan Murphy, qui a produit et imaginé la série, je connaissais une partie de son travail, notamment la série Hollywood, inspirée du livre Full Service de Scotty Bowers. J’ai demandé à Robin Baitz s’il pensait que Ryan accepterait qu’un réalisateur extérieur vienne travailler sur ce projet… Il lui a demandé, sa réponse était positive : « Si c’est ce que Gus souhaite, il peut le faire ». C’est seulement ensuite que j’ai réalisé que je devais vraiment le faire ! (rires). Ryan a écrit le contour de l’histoire, Robin l’a rempli et j’ai réalisé six épisodes sur les huit de cette saison.

Édouard Louis

Que pensais-tu de Truman Capote et de son œuvre littéraire avant de travailler sur cette série ?

Gus Van Sant

Je crois que j’ai lu In Cold Blood [De sang froid] lorsque j’avais 13 ans. Le livre appartenait à la mère d’un ami, il était placé sur la table de la cuisine, c’était plutôt un gros livre. Rien que le titre semblait menaçant. Cette femme m’a dit que c’était un très bon livre. In Cold Blood a eu beaucoup de succès, notamment auprès des femmes au foyer, sans doute car il permettait à ses lectrices, vivant dans des coins reculés comme le Connecticut, de lire la même chose que les femmes de l’aristocratie new-yorkaise.

Truman Capote tenant sa couverture du magazine Interview à La Factory. COuverture réalisée par Richard Bernstein, janvier 1979. Photo: George Rose. Extrait du livre Richard Bernstein Starmaker: Andy Warhol’s Cover Artist de Roger Padilha & Mauricio Padilha, publié par Rizzoli, New York, 2018.

C’est comme ça que je l’ai découvert. À cette période, il faisait quelques interventions à la télévision pour présenter son livre. Ma mère disait qu’elle l’aimait car il parlait avec une drôle de voix mais aussi parce que la manière dont il disait les choses était précise et belle. Elle se sentait bien en l’écoutant.

Récemment, j’ai relu ses livres. Pour moi, il est l’un de ces auteurs comme Norman Mailer qui maitrisait parfaitement la description avec subtilité et nuance. Son écriture était poétique. Et c’est quelque chose qu’il a perdu dans Answered Prayers.

Édouard Louis

Dans Feud, nous sommes témoins de la fascination que Truman exerce sur les femmes de son entourage, ses cygnes. C’est intéressant car il semblerait que cette fascination s’étendait à bien plus de monde, comme à ta mère… Est-ce que tu étais conscient de ce parallèle pendant la réalisation de la série ? À quel point ton rapport biographique à Capote a-t-il joué ? Est-ce que la fascination de ta mère pour Capote par exemple t’a inspiré en filmant les actrices qui jouent les Cygnes de Capote ? Tu les filmes d’une façon si sensible, si généreuse en un sens…

Gus Van Sant

Pas directement, mais j’ai fait des parallèles à d’autres niveaux entre la vie de Truman et la mienne car Truman est né dans une toute petite ville de La Nouvelle-Orléans. Mes parents sont aussi nés dans une petite ville du Sud, du Kentucky. Ma mère était plutôt réservée, mais elle avait une sœur par exemple qui avait une voiture noire, une Jaguar convertible, un choix vraiment excentrique. Ses goûts étaient marqués par sa situation… Et pour en revenir à Capote, j’ai pensé à sa mère lors du tournage, cette mère assez excentrique elle aussi, la mère de cet homme gay. Elle l’a pratiquement abandonné en le laissant à sa propre mère… Truman a vécu avec sa grand-mère. Il y a une photo célèbre de lui, habillé d’un costume blanc alors qu’il avait cinq ans. La mère de Truman voulait être une femme du monde, elle voulait vivre à New York sur Park avenue. Elle s’est mariée avec un homme plutôt riche, elle voulait vraiment intégrer cette aristocratie mais n’a jamais réussi à atteindre les cercles les plus prestigieux.

Édouard Louis

Et Truman en intégrant ces cercles a offert à sa mère une forme de revanche. C’est ce que tu montres dans la série.

Gus Van Sant

Oui, une forme de revanche contre cette société dans laquelle sa mère n’avait pas été acceptée. Truman est allé au lycée à Greenwich, dans le Connecticut, pas très loin de Darien, où j’ai moi-même grandi. Ce sont des petites villes en périphérie de New York, beaucoup d’hommes prenaient le train le matin pour aller y travailler et rentraient le soir. Je crois qu’il est resté une année ou deux à Greenwich. Il se rendait aussi à New York avec les filles qu’il avait rencontré au lycée, ils essayaient d’aller dans des clubs huppés ou de jazz, tous ces endroits dans lesquels tout le monde à l’époque voulait rentrer. Truman était déjà en train de s’évertuer à monter l’échelle sociale, dès le lycée, et il n’a cessé de vouloir le faire tout au long de sa vie… Et toi Édouard, comment est-ce que tu as découvert l’œuvre de Truman Capote ?

Édouard Louis

Assez tardivement. C’est assez étrange car je me pose des questions depuis longtemps sur la place de la fictionet du réel dans l’écriture, je m’interroge sur la façon dont le réel peut permettre de subvertir les formes littéraires canoniques, et les livres de Capote participent à cette réflexion, mais pour des raisons qui me sont inconnues, j’ai mis du temps à les lire. Je crois avoir commencé il y a deux ans, avec De sang Froid. Et cette lecture a été extrêmement forte. C’est un livre immense.

Photogramme extrait de l’épisode 1 de la série Feud : Les Trahisons de Truman Capote, créée en 2023 pour FX par Ryan Murphy, réalisée par Gus Van Sant.

Je connaissais Capote et sa personnalité à travers les photo-graphies que j’avais vues de lui, à travers des entretiens. Et je me souviens comment, en lisant De Sang Froid, je me demandais à quel point ce « corps gay », avec sa petite voix fluette qui fascinait ta mère, Gus, comment ce corps-là, aussi délicat, aussi vulnérable et haut en couleur à la fois, avait pu écrire une histoire sombre, violente et aussi terrible. Il y a un mystère, une contradiction, comme si Proust ou Barthes avaient écrit les livres de Faulkner.

Truman Capote le disait lui aussi : il était comme sorti de lui-même pour écrire ce livre, et cet écartèlement l’a laissé sans forces, épuisé, ce qui expliquait en partie, selon lui, son incapacité à écrire après De sang Froid. D’ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à Feud et à ce roman. Dans De sang Froid, deux hommes entrent dans une maison et massacrent la famille qui y vit. Capote raconte ce fait divers, mais aussi ce qui a amené à son exécution, l’histoire de ces meurtriers, leur passé, leur enfance, les humiliations qu’ils ont vécues. Et en faisant ça, il rend l’histoire de ces hommes qui ont commis ce crime horrible plus complexe, et on ressent même une forme d’empathie pour eux. On perçoit que le crime qu’ils ont commis a une histoire, qui dépasse ces deux individus. Évidemment ça ne rend pas le crime moins horrible, et Capote n’essaye pas de le rendre moins horrible, mais il y a cette tentative de comprendre pourquoi ils l’ont fait. Et pour moi, il y a quelque chose de similaire qui se joue dans Truman vs the Swans. Le crime n’est pas aussi terrible évidemment, et même beaucoup moins, mais la série commence également avec un (plus petit) crime : Truman trahit ces femmes new-yorkaises, les Cygnes. Le crime n’est pas si petit d’ailleurs car une femme s’est suicidée en partie à cause de cette trahison. Truman Capote trahit ses amies les plus proches, ces femmes qu’il voit tous les jours,il les expose, il raconte leurs secrets dans ce texte que tu mentionnais, La Côte Basque. Et au fur et à mesure que l’histoire se dévoile, on découvre des éléments qui expliquent pourquoi l’écrivain a fait cela à ses amies. Sa mère a été humiliée socialement, et il a voulu prendre sa revanche. Il a été humilié en tant qu’homme gay par une de ces femmes de la très grande bourgeoisie, qui l’a traité de « tapette ». On voit aussi que Capote fait des mauvais choix parce qu’il est tétanisé par l’angoisse de ne pas réitérer le succès qu’il a rencontré avec In Cold Blood. Tous ces éléments qui se cumulent dissolvent en quelque sorte sa responsabilité, la complexifient, exactement comme Truman lui-même a complexifié le crime des meurtriers dans son roman. Plus on avance dans ta série, et moins on en veut à Truman, ou en tout cas on comprend ce qui s’est passé. Est-ce que c’était ton intention Gus ? Est-ce que tu as fait une série pour pardonner Truman ? Est-ce qu’il y a selon toi un rapport entre l’art et le pardon ?

Gus Van Sant

Je ne sais pas. Dans tous les films que j’ai pu faire, je m’investis à travers ce qu’on pourrait appeler des « incantations » : rappeler les réalités auquel le récit fait référence. C’est ce que fait le cinéma : on a une histoire, et dès qu’on commence à la filmer, des acteurs jouent des actions, des mouvements, des moments, et rendent cette histoire vivante, et donc plus complexe. Pour ma part, quand je réalise un film ou une série, j’essaye d’interpréter ce qui est écrit dans le scénario. Pour Feud, la construction des scènes venait de Ryan Murphy. Mais je crois qu’il aurait pu écrire presque n’importe quoi, je l’aurais quand même compris et interprété comme l’histoire que je connaissais, avec ma propre perception de la situation. La structure de Ryan a été extrêmement utile pour comprendre ce qu’il fallait mettre en avant parmi toutes les pièces de ce puzzle, et quand les dévoiler. Robin, en tant que scénariste, est connu pour ses longs dialogues. Il a inventé Truman dans ces situations, car il n’y avait pas nécessairement de retranscriptions de ce qu’il a dit à ces femmes. Capote en a parlé en interviews, mais il fallait d’une certaine manière remplir les vides. Robin avec ses dialogues explique beaucoup de choses. Et je dois ajouter que Tom Hollander, qui interprète Truman, a été très fort pour rendre ces raisonnements essentiels, car à la lecture des scénarios, j’ai parfois pensé qu’il fallait en couper certains. J’avais peur que ça soit trop long, que ça manque de rythme. Et au final, ça n’a pas été le cas grâce à Tom qui a toujours compris l’intérêt de ces mots, ce qui a rendu son interprétation encore plus juste. Moi je ne pouvais que réagir à la réalité du tournage : tout était très rapide. On a commencé à tourner le premier épisode sans que l’intégralité de scénario ait été écrit. Tant qu’on est pas sur le plateau, les choses ne sont pas concrètes. Donc avant que le tournage ne commence, je me suis contenté de réfléchir au placement des caméras, c’est tout, car il y avait trop de paramètres que je ne pouvais pas maîtriser. Au final, mon travail a été de filmer la rencontre de ces différents talents, ceux de Ryan, de Robin, Tom Hollander, de Naomi Watts. J’ai filmé tout cela et j’ai en fait ma propre interprétation.

Édouard Louis

Oui, justement, en parlant du placement des caméras et de cette question du pardon que j’évoquais, j’ai justement trouvé que tout, dans la manière dont tu réalisais la série, l’angle, les mouvements de caméras, les zooms, j’ai trouvé que tous ces éléments allaient dans le sens du pardon, ou au moins, du refus de condamner. Comme s’il existait une manière purement formelle de pardonner, en dehors du discours. Comme si un mouvement de caméra pouvait représenter une forme de pardon.

Couverture du magazine Interview, réalisée par Richard Bernstein, janvier 1979. Extrait du livre Richard Bernstein Starmaker: Andy Warhol’s Cover Artist de Roger Padilha & Mauricio Padilha, publié par Rizzoli, New York, 2018.

Je trouve que tu es très délicat avec tes personnages. Que ta caméra à la fois les caresse, les accompagne comme une amie, à d’autres moments les replace dans une situation plus grande.

Cela m’a fait penser à Kafka, et à cette idée Kafkaïenne sur laquelle Geoffroy de Lagasnerie a écrit, selon laquelle, enfin de compte, tout le monde est innocent de tout. Kafka dans la lettre au père énumère les excès de son père, mais il lui dit qu’au fond, il sait qu’il est innocent – que le problème se trouve ailleurs. Au fond, j’ai ressenti ça dans la manière dont tu as filmé Truman et son amie Babe Paley. Peut-être cela n’était pas conscient, car comme tu viens de le mentionner, quand tu crées, tu te laisses porter par une intuition, plus que par un discours. Tu m’as dit un jour que parfois le corps sait mieux que la tête ce qu’il faut faire…

Gus Van Sant

Oui !

Édouard Louis

J’ai aussi trouvé que la série dépeignait de manière très juste l’homosexualité. Comme si cette série était aussi un Portrait de l’homosexuel – un des plus beaux que j’ai vu depuis longtemps : qu’il s’agisse d’homophobie, de désir, de fascination pour la masculinité, de l’amitié avec les femmes,aussi compliquée puisse-t-elle être, de la relation à la mère ou encore des rêves de gloire, qui sont certainement une forme de revanche face aux enfances souvent difficiles que les gays peuvent avoir vécus… Ce désir d’évasion, comme Jean Genet qui s’évadait sur les toits… Pour moi, la série parle vraiment d’homosexualité en général, pas uniquement celle de Truman… C’était ton intention ?

Gus Van Sant

J’ai lu quelques romans de Jean Genet ! De Jean-Paul Sartre également, quand j’étais au lycée…En tout cas, ces récits font partie de mon histoire et ressortent consciemment ou non. Quand j’étais enfant, de mes 11 à 14 ans – à peu près au moment où Truman terminait In Cold Blood –, j’ai eu un professeur d’art à l’école qui était homosexuel. Il portait une cravate noire fine avec un costume parfaitement taillé, il était Canadien francophone. Il nous a appris l’art nouveau, à faire des mobiles à la manière de Calder, il peignait également dans notre salle de classe. Il partageait avec nous ce qu’il faisait durant ses week-ends, on venait dans sa classe juste pour l’écouter. Pour moi, il a été une sorte de connexion avec la vie homosexuelle new-yorkaise du début des années 1960. Ce sont aussi ces souvenirs, en plus des livres lus, que j’ai sans doute, inconsciemment, déployé dans la série. Donc je crois que les choses se transmettent, d’une manière ou d’une autre.

Édouard Louis

Dans le cinquième épisode, que tu n’as pas réalisé, intervient James Baldwin. L’auteur vient pour aider son camarade. Et à travers les moments qu’ils partagent ensemble, tu pointes l’importance des communautés, de la communauté gay et du soutient qu’elle peut apporter. Je suis curieux de savoir combien cette dimension compte pour toi. Est-ce que tu es plutôt entouré ou solitaire dans la création ?

Gus Van Sant

Je suis plutôt seul ! Je me bats seul. Et toi ?

Édouard Louis

Pour moi il y a un lien important entre amitié et création. Évidemment, dès que l’on essaie de faire quelque chose de nouveau, ou au moins de différent, on doit faire face à des réactions violentes, qu’elles soient d’ordre artistique ou politique. Et je crois que l’amitié m’a permis de ne pas avoir peur de ça. J’ai été si souvent insulté pour mes livres, par des journalistes, des critiques littéraires ou des universitaires… L’amitié permet de se donner une légitimé propre, et de ne pas être autant heurté par les critiques. Si Thomas Ostermeier, ou mes amis Didier Eribon ou Nan Goldin aiment ce que j’écris, alors le reste n’a plus vraiment d’importance.

C’est d’ailleurs ce qu’on voit dans Feud. Truman, pour pouvoir écrire, a besoin d’avoir des personnes autour de lui. À partir du moment où il perd l’amitié de ses femmes, il ne peut plus rien faire. On voit bien comment l’absence d’amitié affecte sa capacité à créer. Évidemment, il y a des artistes qui travaillent dans la solitude, je pense à Thomas Bernhard, mais c’est un mystère pour moi. C’est cette même solitude que tu cultives dans la création ?

Gus Van Sant

Je croyais que la question concernait le combat, pas l’écriture !

Édouard Louis

On peut considérer les deux termes comme synonyme ! (rires)

Gus Van Sant

Oui, dans ce cas, je crois que l’on a besoin d’immunité pour créer. L’écriture est une forme d’amitié sociale, un tournage l’est aussi. Il y a toujours un groupe de proches avec qui je partage mes projets, mes convictions et mes doutes. Mais quand il s’agit de se battre, alors oui, je me bats seul.

Édouard Louis

Une amitié, pour qu’elle dure, doit aussi savoir pardonner – désolé, c’est un sujet qui m’obsède et sur lequel je veux t’entendre (rires). Si Truman était ton ami et écrivait sur toi comme il l’a fait dans La Côte Basque sur les Cygnes, est-ce que tu lui aurais pardonné ?

Gus Van Sant

Peut-être ! Je ne suis pas sûr ! (rires) Cela dit, j’ai quelques amis qui ne parlent plus à leur famille, et je trouve ça toujours surprenant, voire choquant. C’est dur pour moi de voir certaines personnes couper définitivement les liens avec les autres. Je crois que je serais dans le pardon. Je ne comprends pas qu’on puisse arrêter de se parler. Peut-être que c’est différent en France ! (rires)

Photogramme extrait de l’épisode 1 de la série Feud : Les Trahisons de Truman Capote, créée en 2023 pour FX par Ryan Murphy, réalisée par Gus Van Sant.

Je constate par contre qu’il y a des personnes qui ne me parlent pas, non pas à cause de moi, mais à cause de mon art. Ils ont entendu parler de moi, n’ont jamais vraiment rien vu mais ont décidé qu’il valait mieux ne pas me parler. Je suis parfois confronté à ces personnes. Quand je les rencontre, ils se tournent et s’en vont !

Édouard Louis

Quoi ? Mais qui sont ces gens ? Des catholiques radicaux qui t’en veulent de parler d’homosexualité ?! (rires)

Gus Van Sant

C’est peut-être ça ! Ou alors, peut-être à cause de Drugstore Cowboy, mon second film qui parlait d’addiction aux drogues. Je me souviens qu’à l’époque de sa sortie, j’étais à une fête et j’ai entendu quelqu’un qui ne savait pas qui j’étais dire « C’est absurde, c’est stupide, c’est ridicule ». Et quand j’ai essayé de parler à cette personne, elle a simplement répondu qu’elle ne voulait pas me parler.

Édouard Louis

C’est tellement grotesque que c’est hilarant ! Bon, il est vrai aussi que produire des oppositions, quand on est un artiste, c’est une chose saine. Truman a lui aussi produit des lignes de fracture, tu montres dans ta série que certaines personnes le haïssaient, comme Gore Vidal notamment…

Gus Van Sant

Oui, mais ce qui est aussi fou avec Capote, c’est qu’il n’a plus été capable de créer à un certain moment. Il n’a jamais fini Answered Prayers. Il a traversé presque deux décennies pendant lesquelles il n’a pas été capable de terminer ce livre, alors qu’il n’arrêtait pas de dire qu’il écrivait. Il était devenu une célébrité qui faisait un peu trop la fête et ne travaillait plus vraiment. Je vois parfois ça à Hollywood, avec certaines personnes qui atteignent une certaine notoriété et validation, et qui ensuite n’arrivent plus à écrire ou réaliser.

Édouard Louis

Et pourtant l’incapacité de Capote à terminer ce livre a contribué à sa légende. Un peu comme Rimbaud, qui a renoncé subitement à la littérature. C’est aussi l’une des raisons pour laquelle on l’aime autant, non ? Beaucoup de gens disparaissent mais peu disparaissent d’une façon aussi légendaire que Rimbaud ou Capote. Et d’ailleurs, peut-être qu’inconsciemment Truman a compris que son blocage allait couronner son œuvre, peut-être plus qu’Answered Prayers l’aurait fait s’il l’avait terminé.

Gus Van Sant

Oui c’est vrai. Et puis il y a aussi un côté chasse au trésor avec ce dernier livre achevé. « Où est-ce que ce roman est passé ?! ». A-t-il été détruit ? Peut-on le retrouver ? Beaucoup de personnes pensent qu’il est entreposé dans un dépôt oublié. D’autres pensent qu’il est disséminé dans ses correspondances. Je ne pense pas que ça soit le cas car cela a déjà beaucoup été étudié… Et pour d’autres, il n’a jamais été écrit, donc il n’existe pas ! Le mystère reste entier et participe à la fascination pour Truman Capote…

Ce qui brûle guérit

João Pedro Rodrigues

Présenté comme une « fantaisie musicale », Feu Follet, le nouveau long-métrage du réalisateur portugais João Pedro Rodrigues ne ment pas sur son programme. Entre passages chorégraphiés, scènes érotiques entrecoupées de discussions philosophiques et jeux initiatiques, il fait souffler une douceur euphorisante. Mais sa légèreté ne l’empêche pas de toucher à des sujets importants, tout en se concentrant sur cette histoire d’amour et de désir. Sixième long-métrage d’une carrière rythmée par de nombreux courts et documentaires, Feu Follet est l’occasion de revenir sur une œuvre exigeante et polymorphe, peuplée de personnages hors normes. Avec un goût prononcé pour la frontière ténue qui sépare le réel de la fiction, João Pedro Rodrigues aime les points de bascule. Rencontre avec un réalisateur prolifique et inclassable.

JM Feu Follet est un film qui change constamment de registre. Il mute de film d’anticipation à fable politique, puis il devient une comédie musicale qui se développe en romance… Et cette richesse se concentre en soixante-sept minutes, une durée atypique. Est-ce que ces métamorphoses et cette concentration faisaient partie de vos premières intentions ?

JPR Changer de registre au sein d’un même film est effectivement quelque chose qui me tient à cœur. C’est peut-être plus visible avec Feu Follet car il est plus court que mes précédents long-métrages. Cela change plus vite. J’aime l’idée qu’un film évolue. Quand j’écris, je ne pense pas de manière consciente à ces ruptures de genre, c’est quelque chose qui se met en place de manière organique.

JM Feu Follet est aussi surprenant car c’est la première fois dans votre filmographie que vous vous engagez sur le terrain l’humour de manière aussi affirmée. Était-ce pour vous une manière de lutter contre les dernières années que l’on vient de traverser ? Ou est-ce que cela n’arrive que maintenant, car la comédie reste un registre très compliqué à maîtriser et qui demande d’autres codes ?

JPR Je pense que la comédie est le genre le plus difficile. Je n’en vois pas assez, surtout dans ce que l’on appelle le cinéma d’art et essai. La plupart se prenne trop au sérieux. Pour Feu Follet, mon but était de faire une comédie. Nous l’avons écrit avec João Rui Guerra da Mata et Paulo Lopes Graça avant la pandémie. Je ne me souviens plus très bien si c’était en 2018 ou 2019.

Photogramme extrait du film O Fantasma, avec Ricardo Meneses, Beatriz Torcato et Andre Barbosa, réalisé par João Pedro Rodrigues en 2000.

Photogramme extrait du film Odete, avec Ana Cristina de Oliveira, Nuno Gil et João Carreira, réalisé par João Pedro Rodrigues en 2005.

Pendant le confinement, je l’ai modifié et le Covid a été introduit dans l’histoire. J’ai pensé qu’il était impossible d’ignorer cette pandémie que nous avons traversé et que nous vivons encore. Certes, le film a été écrit comme une comédie, mais son tournage a vraiment été très heureux. On a passé un bon moment, même si c’était court. Je n’avais jamais fait un long-métrage dans un si court espace : deux semaines et deux jours.

JM Un tournage en novembre 2021 et une sélection au Festival de Cannes 2022, tout a été très rapide.

JPR Oui, mais je dois dire que tout était très bien préparé. Mes idées étaient claires et nous avions commencé à répéter avec les acteurs il y a longtemps déjà, dès 2020. Puisque tout était déjà en place, le film a pu se faire vite.

JM Pour en revenir à la comédie, quel type d’humour appréciez-vous au cinéma ?

JPR Je pense à des réalisateurs classiques américains comme Ernst Lubitsch ou Billy Wilder. Il y a chez Wilder une truculence, c’est un humour assez caustique. Dans la comédie musicale, je pourrais citer Jacques Demy.

JM La musique, plus particulièrement le chant, est un élément que l’on retrouve dans plusieurs de vos films, de Feu Follet à Mourir comme un homme (2009). Quelle place prend la musique dans votre vie ?

JPR J’utilise la musique avec parcimonie dans mes films. Je trouve qu’il y a toujours trop de musique au cinéma, mais aussi en général dans la vie. Nous nous trouvons actuellement dans cet hôtel qui diffuse cette radio alors qu’il n’y avait rien quand je me suis installé un peu plus tôt… Il me semble que désormais les gens ont du mal à vivre dans le silence. Et c’est quelque chose que je ne comprends pas vraiment. Chez moi par exemple, je suis dans le silence, particulièrement quand je travaille. Lorsque j’écoute de la musique, c’est vraiment pour l’écouter, pas pour passer le temps.

Photogramme extrait du film Odete, avec Ana Cristina de Oliveira, Nuno Gil et João Carreira, réalisé par João Pedro Rodrigues en 2005.

Au cinéma, je pense que la musique doit avoir un sens. Elle doit apporter quelque chose de supplémentaire au film et ne pas se contenter d’être là comme fond sonore. Elle est souvent trop illustrative. Selon moi, tous les éléments d’un film doivent être là pour une raison. Il s’agit d’une question d’équilibre autour du récit qui dicte les règles du jeu.

JM Votre avant-dernier film, L’Ornithologue (2016) fait figure d’exception sur ce point.

JPR Effectivement, il y a sur ce film une bande originale au violoncelle composée par Séverine Ballon. Mais ça n’est plus vraiment une exception car j’ai depuis retravaillé avec elle sur un autre projet qui a été présenté en août 2022 au festival de Locarno. C’est un documentaire coréalisé avec João Rui Guerra da Mata – mon compagnon avec qui j’ai co-réalisé d’autres films –, et qui est basé sur un autre long-métrage, à savoir le premier film de ce qu’on appelle la nouvelle vague portugaise, Les vertes années (The green years, 1963) de Paula Rocha. Notre documentaire s’appelle Où est cette rue ? Ou sans avant et après (Where Is This Street? or With No Before And After, 2022). Nous avons revisité les lieux des vertes années car j’habite dans le quartier où ce film a été tourné. J’ai toujours habité là, dans l’appartement qui appartenait à mes grands-parents, dans ce même bâtiment construit par mon grand-père. Nous nous sommes demandé si mes grands-parents avaient vu le tournage de ce film ? C’est le point de départ du projet. C’est un film que nous avons tourné pendant le confinement et qui lui aussi a été infecté par le Covid, car la pandémie a pris une présence qui n’était pas prévue.

JM Il y a dans ce film quelque chose du dispositif de La dernière fois que j’ai vu Macao(2012), qui est un portrait de la ville à travers une fiction dont les personnages principaux n’apparaissent pas à l’écran.

JPR Oui, mais c’est moins narratif. Il y a moins de romanesque. Dans ce documentaire, on note seulement la présence d’Isabel Ruth, la seule actrice des vertes années qui est encore vivante.

JM La dernière fois que j’ai vu Macao montre justement une facette plus expérimentale de votre travail. Au-delà de vos longs-métrages, vous avez réalisé de nombreux courts et documentaires, toujours avec cette volonté de ne pas vous répéter. Qu’est-ce que représente le cinéma pour vous ?

JPR Je suis obsédé par cette idée de ne pas me répéter et de ne pas refaire le même film. Certains réalisateurs que j’apprécie se sont souvent répétés et je n’aime pas cette idée de trouver une place confortable dans le cinéma.

Je ne cherche pas une recette qui serait la mienne, j’essaie de me remettre en question. J’ai commencé à aller au cinéma quand j’étais adolescent à l’âge de 15 ans, j’ai vu beaucoup de films et mon désir de réaliser vient sans doute de là. Initialement je voulais être ornithologue, j’ai même étudié la biologie avant de me consacrer au cinéma.

J’ai l’impression de devoir oublier le film précédent pour pouvoir passer au suivant. Les courts-métrages me permettent d’essayer de nouvelles choses.

JM Chacun de vos films est une plongée dans l’intimité de vos personnages. Est-ce que l’on peut dire que votre statut de réalisateur vous a transformé d’ornithologue à anthropologue ?

JPR L’anthropologie reste une discipline scientifique, et je ne pourrais pas avoir la prétention de me présenter en tant qu’anthropologue. Mais je pense que mes films sont souvent des documentaires, même lorsqu’ils sont des fictions. O Fantasma (2000) est une sorte de documentaire sur Lisbonne. Les lieux sont vrais. Tout part du réel. J’essaie avec mes films d’arriver à une sorte de sublimation de ce réel à travers le romanesque et le récit.

JM Vous parlez un français parfait. L’avez-vous appris par le cinéma ?

JPR J’aime beaucoup parler les langues. J’ai appris le français à l’école, mais j’ai eu plus de cours d’anglais que de français. Je viens souvent en France, ce qui me permet de le pratiquer. J’ai aussi du plaisir à lire en langue originale. Lorsque j’étais jeune, à la cinémathèque portugaise, les copies des films projetés venaient d’autres cinémathèques, notamment la française, et n’étaient pas sous-titrées. Je pense que j’ai aussi appris le français par ces projections, car il fallait comprendre !

JM Travaillez-vous déjà sur d’autres projets ?

JPR Je prépare un autre film qui sera peut-être tourné l’année prochaine. Il se passe durant la révolution des œillets, en 1974 et s’appelle Le sourire d’Alfonso. C’est l’histoire d’un adolescent qui découvre sa sexualité. La révolution des œillets a représenté un moment de liberté, mais cette liberté n’était pas pour tous. Je me souviens avoir entendu à la télévision à l’époque que le 25 avril, jour de la révolution, n’était pas fait pour les putes et les pédés. Ce futur film parle de ça.

JM Ce numéro de Revue traite du désir. C’est un thème qui parcourt votre œuvre, d’O Fantasma à Feu Follet, qui abrite en son cœur une histoire d’amour. Vous considérez-vous comme un cinéaste du désir ?

JPR Le « cœur » de Feu Follet, comme vous le dites justement, c’est cette histoire d’amour. Ce qui fait que ce film existe c’est que l’on croit à ces personnages. Leur choix a été fondamental. Si je n’avais pas trouvé ces acteurs, ce projet n’aurait pas pu se faire. Il y a cette radicalité dans ma démarche. Mauro Costa, qui joue le prince, n’avait jamais fait de cinéma mais a fait une école de théâtre. Quant à Andre Cabal, le pompier, il a une formation de danseur. Mais j’ai senti que ça allait marcher quand j’ai commencé à les mettre ensemble et à les faire répéter.

Photogramme extrait du film O Fantasma, avec Ricardo Meneses, Beatriz Torcato et Andre Barbosa, réalisé par João Pedro Rodrigues en 2000.

Photogramme extrait du film Odete, avec Ana Cristina de Oliveira, Nuno Gil et João Carreira, réalisé par João Pedro Rodrigues en 2005.

Quant au désir, c’est ce qui fait bouger la vie. C’est ce qui fait que l’on se trouve et l’on se quitte. C’est quelque chose qui est très humain. Je pense que j’essaie d’être près de cette humanité, de cette idée de chercher quelqu’un, de toucher l’amour.

joão pedro rodrigues

entretien avec justin morin

Intérieur jour

Justin Morin

Une chaise à l’acier froid et chromé pour une salle d’interrogatoire. Un papier peint psychédélique comme métaphore des névroses d’un personnage. Un luminaire réduit à une forme minimale pour préfigurer le futur. Les éléments de mobiliers sont autant d’indices narratifs, précieux éléments muets qui dévoilent l’histoire qui se joue dans les films. Qu’il s’agisse de récits d’anticipation, de drames contemporains ou de long-métrages d’horreurs, chaque genre a développé ses propres codes en matière de design d’intérieur. Et il arrive que le décor devienne un acteur à part entière, renouvelant ainsi les règles d’usage. Retour sur sept films à l’approche singulière.

Mon oncle

Jacques Tati

1958

Troisième film du réalisateur français Jacques Tati, et premier essai en couleur, Mon oncle est une satire sociale qui met en parallèle Monsieur Hulot (interprété par le réalisateur), aussi doux rêveur que gaffeur, et la famille de sa sœur. Cette dernière vit en compagnie de son mari, industriel ayant fait fortune dans le plastique, dans une somptueuse villa moderniste qui fait leur fierté. « Toutes les pièces communiquent », lance-t-elle fièrement à tous les visiteurs. La maison, remplie de gadgets technologiques, semble pourtant peu attirer le petit Gérard, 9 ans, et son chien, qui préfèrent tous deux faire les quatre cents coups dans le terrain vague de la ville. Au générique de Mon oncle sont crédités Henri Schmitt et Eugène Roman pour les décors, mais aussi Jacques Lagrange, peintre et proche collaborateur du réalisateur.

Hautement chorégraphié, le film fait se succéder les trouvailles visuelles. L’action passe de l’usine et de sa logique fordiste à la place animée du village, de l’immeuble foutraque de Monsieur Hulot à la maison cubique de sa sœur. Et le jugement de Tati sur l’architecture moderniste est sans appel : cette dernière manque cruellement d’âme. Et pourtant, en voyant aujourd’hui cette comédie, on ne peut que sourire en constatant que certaines de ses formes, qu’il s’agisse du plan de la villa Arpel – du nom de ses habitants – ou de son mobilier, sont aujourd’hui célébrées, voire reprises par certains designers. Ultime ironie, trois pièces iconiques de ce décor ont été reproduites et réalisées par la Maison Domeau & Pérès. On retrouve donc le sofa de Madame Arpel, composé de deux cylindres de mousse, l’un pour l’assise, l’autre pour le dossier. Tapissés d’un vert sapin graphique, ils reposent sur des pieds métalliques noirs. Dans la même couleur, le banc de M. Hulot amuse par ses proportions et sa forme de haricot. Enfin, une chaise à bascule jaune aux piètements métalliques blancs revisite ce classique du mobilier à la sauce moderniste. Dévoilées en 2007 à Paris dans un décor récréant la Villa Arpel, exposé au Pavillon français de la Biennale d’architecture de Venise en 2014, ces pièces au statut hybride, entre sculpture et design, font aujourd’hui partie de collections publiques et privées, témoignant à la fois de l’histoire du cinéma et du design.

Mon oncle, Jacques Tati, 1958

Dolor y gloria

Pedro Almodovar

2019

Si l’on doit résumer les décors des films qui jalonnent la carrière de Pedro Almodovar, on pensera certainement à des bibelots accumulés dans des intérieurs aux couleurs criardes. Après tout, le réalisateur fut le fer de lance de la Movida, courant culturel et artistique célébrant l’exubérance et la joie de vivre dans l’Espagne des années 1980, tout juste sortie du régime dictatorial de Franco. Si son cinéma s’est assagi esthétiquement, il n’en reste pas moins inventif et fort en rebondissements. Son vingt-et-unième film, Douleur et gloire, met en scène Antonio Banderas dans le rôle de Salvador Mallo, réalisateur empêtré dans ses douleurs physiques et morales. Difficile de ne pas y voir une dimension autobiographique tant les similitudes entre Almodovar et Mallo sont nombreuses. Bien évidemment, on pense à la métamorphose physique de Banderas. Mais d’autres détails, bien moins explicites, sont présents. L’appartement de Mallo est une copie de celui d’Almodovar – il en reprend du moins les éléments de mobilier les plus singuliers. Signé Antxón Gómez, collaborateur de longue date, ce décor est un mélange de quotidienneté et d’exceptionnalité. Ainsi, les yeux aguerris des amateurs de design pourront reconnaître la lampe Eclisse créée en 1967 par Vico Magistretti. Un cabinet signé Piero Fornasetti, reconnaissable par son motif de papillons multicolores, est posé dans le salon, non loin d’un ensemble de chaises 637 Utrecht de Gerrit Rietveld, elles-mêmes à proximité de la lampe Pipistrello de Gae Aulenti. À quelques pas d’une fausse affiche d’un film de Salvador Mallo, un poster sérigraphié signé Enzo Mari, célèbre designer italien dont le travail a infusé tout un pan de la culture populaire, ajoute une touche colorée et graphique. Les clins d’œil se succèdent et pour autant, nul effet de showroom. Ici, le décor n’est pas là pour être ostentatoire mais pour raconter l’intime. Dans sa banalité, il est un témoin d’une histoire personnelle qui s’est construit dans le temps, au fil des objets et du mobilier glanés ici ou là.

Dolor y gloria, Pedro Almodovar, 2019

Evangelion : 3.0 + 1.0

Thrice Upon a Time

Hideaki Anno

2021

Légende de l’animation japonaise, la franchise Neon Genesis Evangelion déchaîne les passions depuis 1995, année de diffusion des 26 épisodes de la série originelle, déclinée par la suite en deux long-métrages, puis revisitée avec la tétralogie cinématographique Rebuild of Evangelion. Débutant comme une série d’action classique mettant en scène des adolescents pilotant des robots en charge de repousser une invasion extraterrestre, l’anime surprend par la place qu’il accorde à l’introspection de ses personnages, abordant frontalement le thème de la dépression. Au fil des formats – le titre est passé d’épisodes de 25 minutes réalisés sur celluloïds peints à la main à des long-métrages exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies –, Evangelion impressionne par ses qualités techniques en termes de réalisation. Initialement prévu pour 2008, le film final Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time sort finalement en 2021, surmontant ainsi la dépression de son réalisateur, les embrouilles juridiques autour de la licence, une pandémie mondiale et l’impossibilité de conclure une œuvre devenue prisonnière de sa propre histoire. Les décors, à l’image de la complexité de l’œuvre, sont magistraux. Ils oscillent entre abstraction graphique et hyper-réalisme architectural. Le film s’ouvre sur une séquence épique de dix minutes se passant à Paris, montrant l’étonnante transformation de la ville lumière, où les immeubles Haussmanniens se surélèvent pour abriter du matériel de combat. Un peu plus tard, les protagonistes se retrouvent dans la campagne japonaise, dans un village de fortune qui abrite une société en pleine reconstruction. Dans le documentaire Hideaki Anno: The Final Challenge of Evangelion, sorti en parallèle du film, on découvre qu’une immense maquette a été réalisée afin de reconstituer cette ville. On y voit le réalisateur déplacer et replacer minutieusement les habitations, poteaux électriques et autres containers afin de leur trouver leur juste place. On pense évidemment à l’art de la maquette, grand classique du cinéma d’anticipation, notamment brillamment exploité dans le Metropolis de Fritz Lang. Avec cette même démarche avant-gardiste, Anno injecte dans son film d’animation des scènes réalisées à partir de motion capture pour trouver le cadrage le plus innovant. Le réalisateur multiplie les expérimentations graphiques sans pour autant renoncer à son récit. En vingt-cinq ans, Evangelion a mis en place un univers d’une créativité folle tout en témoignant de l’évolution de l’animation japonaise. Une saga méta à la richesse inouïe.

Evangelion : 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, Hideaki Anno, 2021

Suspiria

Dario Argento

1977

Thriller surnaturel, Suspiria raconte l’histoire de Suzy Banyon, jeune ballerine américaine qui s’installe en Allemagne, à Fribourg, afin d’intégrer l’une des meilleures écoles de danse au monde. Très vite, l’héroïne va comprendre que celle-ci abrite des secrets plus terrifiants les uns que les autres. Avec ce récit aux allures de conte, Dario Argento, maître du giallo – ce genre cinématographique italien à la frontière du policier, de l’horreur et de l’érotisme, particulièrement en vogue dans les années 1960 à 1980 –, a mis en place un univers visuel détonnant. L’école est un personnage à part entière. Ici, la photographie saturée signée Luciano Tovoli se met au service de décors d’une gamme chromatique affirmée. Argento le dira à plusieurs reprises : l’une des inspirations esthétiques est le Blanche Neige (1937) de Walt Disney aux couleurs si particulières dues au procédé Technicolor. Suspiria est d’ailleurs l’un des derniers films tournés selon cette technique, perçue comme dépassée et contraignante, mais qui permet de réaliser un travail minutieux sur les couleurs primaires. Celles-ci viennent donc souligner les styles des différentes pièces de l’école : motifs géométriques qui habillent les sols et murs, vitraux et portes façon Art nouveau et peinture murale inspirée par les énigmes graphiques de Maurits Cornelis Escher. Ce mélange bigarré produit un effet saisissant. D’autres détails, moins évidents, sont à noter. Argento souhaitait initialement faire se dérouler son récit dans un pensionnat pour enfants, mais a renoncé à cette idée au vu des complications commerciales. Pour conserver cet aspect enfantin, il décide de faire surélever les poignées de portes du décor, afin d’amener les actrices de Suspiria à recréer la gestuelle si spécifique d’un corps confronté à un obstacle trop grand. Quarante et un ans plus tard, en 2018, Luca Guadagnino réalise un remake de ce classique de l’horreur. Grand amateur de décoration d’intérieur, ayant réalisé plusieurs projets de rénovation et d’aménagement sous cette casquette, son Suspiria se révèle également une somptueuse proposition en termes de décors. Mais là où Argento joue sur la saturation des couleurs, Guadagnino va à l’opposé et développe une palette muette révélant l’architecture même de l’école, suggérant la lecture du bâtiment comme celle d’un corps. Deux visions opposées, hallucinées et complémentaires.

Suspiria, Dario Argento, 1977

Speed Racer

Lana & Lilly Wachowski

2008

Des Wachowski, les amateurs de cinéma retiennent principalement la saga Matrix, désormais totem de la culture pop. Moins connu et pourtant tout aussi inspirant, leur cinquième film derrière la caméra est l’adaptation d’un dessin animé japonais datant des années 1960. De courses en courses, Speed Racer, jeune prodige de la course automobile, va déjouer les plans de la Royalton Industrie et restaurer l’honneur de sa famille. Si Matrix repose sur un univers visuel fait de nuances de gris et de touches vertes, alors Speed Racer est une bombe colorée survitaminée, assumant la saturation de ses images. Au générique, pour les décors, on retrouve Owen Paterson déjà à l’œuvre sur les précédents films du duo. Mais Speed Racer est un film qui révolutionne le genre – une affirmation simple mais qui pourrait résumer la philosophie globale des Wachowski – et propose donc une approche inédite. Entièrement filmées sur fond vert, les images que l’on voit à l’écran sont factices. Si la technique n’est pas nouvelle, l’application est ici différente. En répliquant les effets de plan inhérents aux techniques d’animation traditionnelles (un décor peint sur lequel sont apposées des feuilles de celluloid figurant les personnages), Speed Racer joue avec les superpositions. Ici, la question du focus est totalement éludée, ce qui crée des « incohérences visuelles » qui font le style du film. Générés par ordinateur, les décors proviennent de photographies prises aux quatre coins de la planète par l’équipe du film. Pour ce faire, les ingénieurs ayant travaillé sur Speed Racer ont développé une technique baptisée « Quicktime Virtual Reality Sphere ». Celle-ci permet de photographier un environnement sous forme de bulle, à 360 degrés, et de plaquer les images sur n’importe quel volume, recréant ainsi des espaces de manière précise tout en permettant des axes de caméra impossibles dans le réel. Autre point notable de Speed Racer, le décor devient un élément de montage à part entière. Puisque les images qui composent l’arrière-plan sont en constante transformation, elles peuvent également faciliter le découpage de l’action. Ainsi un personnage pourra séparer l’écran en deux et créer deux fonds différents, sans aucune cohérence, de part et d’autre. Les possibilités offertes par ce procédé, là aussi héritées du dessin animé, sont infinies. D’ailleurs, malgré son scénario simpliste destiné aux enfants, Speed Racer est un film visuellement complexe, presque éreintant. Échec au box-office international, il est de ces ovnis visionnaires qui méritent une seconde chance.

Speed Racer, Lana & Lilly Wachowski, 2008

Mishima: A Life

in Four Chapters

Paul Schrader

1985

Cinquième film de Paul Schrader en tant que réalisateur, Mishima : Une vie en quatre chapitres est un joyau de sophistication. Sur une bande originale signée Philip Glass, on découvre la vie de l’écrivain japonais Yukio Mishima, géant de la littérature et figure controversée. Plutôt que de suivre un déroulé chronologique linéaire, Schrader décide de faire le portrait de l’auteur en adaptant trois de ses nouvelles, comme autant de facettes autobiographiques. Pour donner forme à ce parti pris original, il collabore avec Eiko Ishioka. De sa formation de graphiste, cette dernière a gardé un sens des couleurs et des formes. Très rapidement, elle œuvre pour le grand magasin nippon Parco dont l’avant-gardisme publicitaire n’est plus à prouver. Pour Schrader, elle réalise costumes et décors. Elle imagine des environnements stylisés proches de scénographies pour le théâtre ou l’opéra. Elle attribue à chaque roman une gamme chromatique précise : Le Pavillon d’or se distingue par son utilisation de l’or et du vert, La Maison de Kyoko se pare d’un rose acide, Chevaux échappés ponctue le noir et le blanc de notes rouges. Fort de cette direction artistique singulière, le film sera récompensé au Festival de Cannes en 1985 par le prix de la meilleure contribution artistique (tant pour sa photographie, sa musique que ses décors et costumes). Par la suite, Eiko Ishioka sera notamment créditée en tant que costumière, même si son influence sera souvent plus large. Citons notamment Bram Stoker’s Dracula (1992) de Francis Ford Coppola, chef d’œuvre gothique qui modernise le mythe du célèbre comte. Impossible également de ne pas souligner la fructueuse collaboration qui la lie au réalisateur Tarsem Singh : The Cell (2000), thriller horrifique offrant un rôle à contre-emploi à Jennifer Lopez, The Fall (2006), fresque onirique à la démesure inégalée, Immortals (2011), péplum mythologique et enfin Mirror Mirror (2012), exubérante relecture de Blanche Neige pour laquelle Ishioka décrochera une nomination aux Oscars. Décédée en 2012, Eiko Ishioka laisse derrière elle un passionnant corpus d’œuvres, récemment présenté au MOT Museum de Tokyo lors de l’exposition monographique Blood, Sweat, and Tears – A Life of Design.

Mishima: A Life in Four Chapters, Paul Schrader, 1985

Cleopatra

Joseph L. Mankiewicz

1963

Film de toutes les démesures, Cléopâtre est un monument à plus d’un titre. D’une durée de quatre heures (alors que Mankiewicz, son réalisateur, souhaitait sortir deux long-métrages de trois heures chacun !), le récit retrace la vie tumultueuse de la célèbre reine d’Égypte. Difficile de ne pas faire de parallèle avec son tournage étalé sur deux longues années, interrompu à cause d’importants soucis de santé d’Elizabeth Taylor, son actrice principale, ou encore suite à la relocalisation de son décor ! Les jeux Olympiques d’été de 1960 se passent alors à Rome, obligeant la production à changer son projet initial et à s’installer en Angleterre. Mais le climat britannique est bien différent de celui du bassin méditerranéen, et la pluie et le brouillard peinent à simuler la ville d’Alexandrie. Le décor et les palmiers importés supportent mal les intempéries. La Twentieth Century Fox prend alors la décision de démonter les plateaux et de les reconstruire dans les studios italiens de Cinecittà. C’est ainsi que le forum romain reprend des couleurs ! Mankiewicz demande à John de Cuir, en charge des décors, de construire la fameuse place en gonflant ses proportions de deux à trois fois par rapport à l’originale, afin de la rendre plus impressionnante. Lors de l’arrivée de Cléopâtre à Rome, la reine arrive sur un trône d’or porté par des serviteurs, suivi d’une réplique de Sphynx de dix mètres de haut sur vingt mètres de long. Quant aux intérieurs, ils ne manquent pas non plus de panache. La chambre de la protagoniste principale est synonyme d’opulence, avec ses palmiers dorés, ses colonnes, ses drapés et sa vaisselle sertie de (fausses) pierres précieuses. Souvent cité par Andy Warhol comme l’un de ses films favoris, Cleopatra raflera quatre Oscars lors de la cérémonie de 1964, récompensant son esthétisme (meilleure photographie, meilleure direction artistique, meilleure création de costumes, meilleurs effets visuels), laissant bredouille les acteurs et Mankiewicz. Longtemps considéré comme le film le plus cher d’Hollywood, éreinté par la presse à scandale en raison de la liaison des deux acteurs principaux (tous deux mariés par ailleurs, offrant à Taylor son quatrième divorce), l’histoire rocambolesque de Cléopâtre est généreusement commentée dans le documentaire Cleopatra: The Film That Changed Hollywood (2001), parfait complément à cette fresque épique.

Cleopatra, Joseph L. Mankiewicz, 1963

Texte de Justin Morin

C.Q.F.D. du cinéma

à l’ère des séries

Luca MarchettiThibaut de Saint-Maurice

Cinéma et séries télévisuelles, on pourrait croire qu’il s’agit plus ou moins de la même chose. L’un se regarde en salle, les autres se consomment potentiellement partout. Le film est compact, tandis que la série nous entraîne dans une narration itinérante. Mais il est toujours question d’images en mouvement, d’histoires, d’acteurs… et de gros budgets. J’en ai discuté avec Thibaut de Saint-Maurice, philosophe, afin de comprendre pourquoi, d’après lui, ces deux spécimens culturels n’ont rien à voir l’un avec l’autre.

Luca Marchetti

Depuis maintenant deux décennies on ne cesse de questionner le futur du cinéma, mis à mal par l’engouement global pour les séries. Comment un genre si proche du cinéma a pu s’imposer comme forme narrative incontournable dans notre présent ?

Thibaut de Saint-Maurice

Avant de s’incarner en un produit télévisé de grande consommation, le « mode sériel » est depuis la nuit des temps une façon pour les humains de « raconter la vie » et d’en transmettre la mémoire. La généalogie des séries remonte aux histoires orales et aux contes populaires anciens. Puis il y a eu le feuilleton… La période qui va de la fin des années 1970 aux années 2020 n’est, pour les spécialistes, que le troisième âge (d’or !) de la série. On pourrait l’appeler le « tournant ethnographique » ; lorsque les séries ont commencé à documenter la vie ordinaire en se penchant sur des univers professionnels singuliers qui génèrent des formes de pouvoir sur la vie réelle des gens, comme le commissariat, l’hôpital… Et d’autres milieux peu accessibles au regard des gens communs.

Luca Marchetti

Pourtant ces milieux ont aussi été l’objet de nombreux films. D’où vient donc la spécificité des séries vis-à-vis du langage cinématographique ?

Thibaut de Saint-Maurice

Comme le cinéma, la série a fourni un traitement critique, ou alors une célébration de ces lieux de pouvoir. Mais pour le faire de manière percutante et efficace elle a de son côté le « long terme » et la possibilité de raconter des situations complexes en les découpant en épisodes successifs, ce qui permet aussi une incroyable flexibilité scénaristique… tout peut évoluer, voire s’inverser au fil du temps. Ce sont des aspects essentiels pour investir les coulisses de réalités peu accessibles au plus grand nombre.

Un autre facteur de réussite, d’ordre stratégique, tient au fait que la plupart des séries a été portée par des chaînes du câble qui ont incessamment besoin de nouveauté et de pousser de plus en plus loin le curseur des intrigues, de la caractérisation des personnages et des formats.

Luca Marchetti

Le cinéma a depuis sa naissance essayé de donner une interprétation du réel et, dans certain cas, il a carrément souhaité proposer une version alternative de certains faits historiques. Peut-on s’attendre à ce que la série en fasse de même ?

Thibaut de Saint-Maurice

Absolument. La « grammaire communicationnelle » de la série décrite plus haut s’insère toujours dans un contexte social spécifique. Aujourd’hui on a le sentiment que les mécanismes qui font tourner le monde ne cessent de se complexifier. Et la compréhension de ses rouages demande souvent des compétences que nous n’avons pas. Il suffit de penser à la crise de confiance politique au sein des grandes démocraties analysée par le sociologue Anthony Giddens.

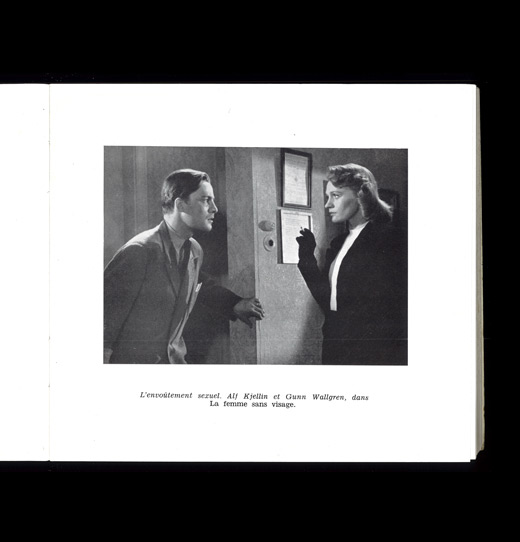

La Femme sans visage (Kvinna utan ansikte), film de Gustaf Molander, scénario d’Ingmar Bergman, 1947.

Extrait du livre Ingmar Bergman et ses films de Jean Béranger, édité par Le Terrain Vague, Paris, 1959.

Bibliothèque Alexandru Balgiu

En mettant en scène les coulisses du système, la série a une fonction pédagogique et même sans le vouloir, elle aide à réparer la confiance en l’institution. Elle transforme le spectateur en expert !

Luca Marchetti

Il y a une dizaine d’années, en constatant l’impact des grands blockbusters chinois sur le marché cinématographique international, certains se demandaient si le cinéma était en passe de devenir le « nouvel opium du peuple ». Est-ce que ce ne sont pas les séries qui auraient dû être pointées du doigt ?

Thibaut de Saint-Maurice

Pas du tout. Les séries, quoi qu’on en dise, développent chez le spectateur des compétences et des points de vue très divers, et inclut une expertise d’ordre démocratique et citoyen. Elles peuvent également stimuler un certain sens critique et une pensée individuelle qui n’est pas sans impact sur les questionnements existentiels et métaphysiques de chacun.

Luca Marchetti

Peut-on voir des emprunts linguistiques entre série et cinéma ?

Thibaut de Saint-Maurice

Pas beaucoup en fait. La série télé s’est construite indépendamment du cinéma : des éléments comme le générique, des pauses dans la narration censées accueillir les coupes publicitaires, le résumé des épisodes précédents qui suggère toujours une interprétation des événements racontés, mais aussi la technique de réalisation qui se fait souvent en présence d’un public face à deux-trois plateaux de tournage en intérieur qui se succèdent, les cadrages serrés… Tout ça confère à la série un langage tout à fait original. J’ajouterais aussi la présence cruciale de la figure du showrunner. Ce n’est pas un scénariste, ni un réalisateur, mais plutôt le « directeur artistique » de la série. Au cinéma cela n’existe pas. Le profil le plus proche est l’auteur-réalisateur dans le domaine des films d’essai. Dans le showbusiness contemporain, le showrunner a une légitimité et une « autorialité » que le réalisateur n’a pas…

Luca Marchetti

Il y a quand-même eu une filiation esthétique entre le cinéma et les séries, notamment au niveau de la photographie et de l’esthétique générale des images…

Thibaut de Saint-Maurice

Games of Thrones est souvent citée parmi les séries les plus proches de l’esthétique cinématographique, avec beaucoup de plans larges et beaucoup de tournages en extérieur. Ceux-ci restent quand-même limités en nombre et l’effet spectaculaire final tient surtout aux effets spéciaux numériques ajoutés en phase de post-production. Je citerais plutôt le jeu vidéo que le cinéma en tant que référence.

Dès les années 2010 on a vu arriver une génération de nouvelles séries avec une qualité esthétique remarquable, comme Mad Men. Ces séries qu’on rapproche le plus souvent du cinéma, visent la reconstitution historique ou la recréation « d’ambiances » typiques d’une époque ou d’un lieu… comme le néo-western Dead Wood. Mais il reste toujours une différence fondamentale entre les deux genres : la série est toujours portée par les dialogues, par la dynamique entre les personnages et non pas par la mise en image ou le récit, contrairement au cinéma. Ce qu’on valorise vraiment dans les séries c’est la vie ordinaire, la reconstitution des formes de vie d’une époque, d’un lieu, d’une famille comme dans Downtown Abbey, jusqu’au « normal de l’extraordinaire » quand il s’agit de dévoiler au monde le protocole royal dans The Crown.

Luca Marchetti

Et inversement alors ? Quels sont les apports de la série au cinéma contemporain, par exemple au niveau de la définition du film et du design des personnages ?

Thibaut de Saint-Maurice

Sur le plan de la conception même du film, le format de la série a systématisé au cinéma la logique des franchises « à thème » telles que les réactualisations de Superman ou Batman en y incluant le principe peu orthodoxe de sequels et de prequels bien que ceux-ci ne soient pas toujours justifiés par les sources originales de ces histoires (livres, bandes dessinées etc.). En deuxième lieu, la série a familiarisé le public avec des personnages aux vies complexes et des intrigues à rallonge même pour des blockbusters très populaires. Le personnage idéal de la série, à la fin du récit, a peu en commun avec ce qu’il était au début. De même, en ce qui concerne les intrigues, la série raconte des histoires de transformation, de révolution et de mutation. C’est essentiellement l’inverse de ce sur quoi le cinéma s’est construit, à savoir la définition d’un type humain,d’un état d’esprit, d’un caractère, d’un moment singulier de l’histoire. Le cinéma « fige » et définit un mode narratif statique, dans la série tout est mobile.

Luca Marchetti

Peut-on imaginer que le « grand saut » du cinéma dans le futur se produira lorsque le film se détachera du contexte de sa diffusion, notamment la salle : à l’image des séries qui vivent aussi bien à télé – pour laquelle elles sont nées – que sur un smartphone, sur un écran home cinéma 4K, ou encore dans une salle…

Thibaut de Saint-Maurice

Oui probablement. Mais le pas à franchir n’est pas anodin car le cinéma est le résultat d’un médium (le dispositif que vous décrivez), alors que la série est le résultat d’un nouveau « regard », notamment celui qui a été porté sur l’ordinaire, sur l’intime.

Carolien Niebling, The Sausage of the Future, 2017. Projet soutenu par l’ECAL et publié par Lars Müller Publishers.

Un autre obstacle à cela est le fait que le cinéma est né comme un art de l’image tandis que la série est un art de la conversation et du dialogue. Paradoxalement elle est plus proche de la radio que du cinéma !

Faux-semblant

Brice Dellsperger

Se plonger dans l’œuvre de Brice Dellsperger, c’est revisiter un pan de l’histoire du cinéma à travers les films fétiches de l’artiste. S’il a consacré certaines de ses pièces à David Lynch, Gus Van Sant ou encore Paul Verhoeven, son réalisateur de prédilection reste Brian de Palma, cinéaste de l’outrance et de la citation dont la filmographie fait d’incessants allers-retours avec celle d’Alfred Hitchcock. En récréant des scènes qui ont marqué sa mémoire de spectateur, l’artiste français leur rend hommage tout en soulignant les thèmes qui les traversent, dessinant ainsi les contours de sa propre réflexion. Identification, genre, artifice, les sujets de réflexion sont nombreux sans pourtant être convoqués solennellement puisqu’ici, tout s’apprécie à travers le plaisir pop du cinéma.

C’est en 1995 que Brice Dellsperger signe la première vidéo de sa série Body Double. D’une durée de quarante-huit secondes, diffusée en boucle, il y rejoue le rôle de Kate Miller, interprété par Angie Dickinson dans Dressed to Kill (1980) de Brian de Palma. En se travestissant pour se glisser dans la peau de cette femme au foyer, le vidéaste place le je et le jeu au cœur de sa pratique. C’est à la fois sa mémoire de spectateur et ses interprétations qui seront traitées à travers ces re-créations tout aussi rigoureuses dans leur mise en œuvre que ludiques dans leur réception. En 2020, Brice Dellsperger présentait son 37ème Body Double (de nouveau consacré à l’inépuisable Dressed to Kill).Ce nombre conséquent permet d’affirmer une chose : si le principe du remake est la ligne directrice qui sous-tend son travail, Brice Dellsperger ne s’impose aucune règle qui viendrait étouffer sa créativité. Dans Body Double 31, célébrant le Basic Instinct (1992) de Verhoeven, le personnage de Catherine Tramell affirme : « I don’t make any rules, I go with the flow. » (Je ne fixe aucune règle, je prends les choses comme elles viennent.) Une prise de position que l’artiste semble s’approprier. Y aurait-il pourtant quelques éléments qui viendraient contrarier cette liberté ? Brice Dellsperger répond :

Brice Dellsperger, Body Double 5, 1996, 5’40. Acteur : Brice Dellsperger. Production : Brice Dellsperger. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et des galeries Air de Paris (Paris) & Team Gallery (New York).

« Le travail se construit sur les relations avec les gens avec qui je collabore, et bizarrement, j’ai parfois plus de retenue envers eux que l’inverse. Mais la limite la plus importante reste matérielle. Dans mes films, je ne construis que ce que l’on voit dans l’image. »

Évoquer l’œuvre de Dellsperger amène à aborder la question de l’interprète. S’il a commencé à jouer lui-même dans ses vidéos pour des raisons pratiques, il a également fait appel à d’autres comédiens, professionnels ou non. On retrouve notamment l’artiste Jean-Luc Verna, connu pour sa pratique décomplexée du dessin : « Il fait partie de mon cercle d’amis. Et puisqu’il est en permanence en train de jouer des personnages,cela me semblait assez naturel de lui demander. Contrairement à moi qui n’avait aucune dextérité, Jean-Luc se maquillait tout le temps, ce qui facilitait les choses ! Nous étions dans une communauté d’esprits ce qui a rendu la collaboration très naturelle. En parallèle, j’ai réalisé quelques castings sauvages en demandant à des personnes rencontrées dans la rue ou dans des clubs s’ils voulaient jouer pour moi. C’est un exercice particulier car contrairement à un casting classique où les gens viennent car ils souhaitent tourner pour toi, il faut là aller vers eux, se présenter et les convaincre. Aujourd’hui, je choisis des personnes qui sont déjà professionnellement engagées, mais je continue parfois de me mettre en scène, car je pense qu’il est toujours bien de revenir aux sources. » Il est pertinent également de s’attarder sur le titre même de la série de Dellsperger. Body Double est un thriller érotique de Brian de Palma sorti en 1984 dont l’intrigue, se déroulant à Hollywood, repose sur l’utilisation d’une doublure, ces acteurs anonymes employés lors de cascades ou autres scènes de nu. Si le vidéaste devient la doublure des personnages qu’il incarne, alors les autres interprètes avec lesquels il collabore sont quant à eux les doublures de l’artiste. Certains Body Double (le 8, d’après Return of the Jedi (1983) de Richard Marquant, ou encore les 9, 10 et 12, de nouveau consacrés au cinéma de Brian de Palma) se présentent sous la forme de triptyque. Les vidéos sont diffusées simultanément et on y voit trois interprètes différents rejouer la même scène. C’est dans cette substitution que se révèlent les singularités de ces acteurs – leur physique, leur gestuelle,mais aussi le caractère commun des personnages qu’ils incarnent, à travers les histoires archétypales qu’offre le cinéma. À propos de cet effet d’écho, Brice Dellsperger commente :

« Je pense que mon travail parle effectivement de cette universalité. Elle est difficile à accepter car elle n’est finalement qu’une banalité. Mais il s’agit aussi de la question de l’identification au cinéma. De quelle manière l’inconscient travaille lorsque l’on s’identifie à un personnage ? Comment se met en place cette possibilité de se reconnaître sans pour autant connaître ? Cependant je ne cherche pas vraiment à livrer une interprétation psychologique de mon travail. J’y vois plutôt une formule mathématique que j’applique et qui produit des effets variables en fonction des individus. Moi-même je ne peux pas voir mes films comme les autres les découvrent. »

Le cinéma célèbre l’artifice, que ce soit par son utilisation du maquillage – le plus rudimentaire des effets spéciaux – ou le principe même de mise en scène. En se travestissant, l’artiste utilise donc l’un des principaux fondamentaux du 7e art. Si la philosophe américaine Judith Butler questionne l’identité à travers le genre depuis les années 1990, la démocratisation et la vulgarisation de sa réflexion, digérée par la culture pop, est plus récente. Lorsqu’on demande à Dellsperger si son travail est politique, il répond : « Mes œuvres n’ont pas cette forme de radicalité qui était caractéristique de l’art politique tel qu’on le concevait lorsque j’ai débuté ma carrière. Ma pratique veut passer pour quelque chose qu’elle n’est pas, elle veut se faire accepter. C’est l’idée d’un rapprochement, de la séduction. Mais puisque cela fait un moment que je développe cette approche, et que tout est politique aujourd’hui, alors je pense que l’on peut dire que mon travail l’est également. Ma manière d’être politique se situe peut-être ailleurs et dépasse la question du genre. Isoler au sein d’un film un élément plutôt qu’un autre me permet d’apporter un éclairage nouveau. »

À travers la série des Body Double, on ressent la passion cinéphile du plasticien. Nous vient forcément l’envie de lui demander quels sont les derniers longs-métrages qu’il a vu. « J’ai apprécié After Blue (2022) de Bertrand Mandico, c’est un objet totalement incroyable. J’ai compris que je l’avais aimé car j’ai envie de le revoir. Dans un autre registre, j’ai revu Buffet Froid (1979) et Tenue de soirée (1986) de Bertrand Blier qui sont extraordinaires. Je ne sais même pas si on pourrait refaire des films comme ça aujourd’hui. Je reste très attaché à la période 1970-80 mais je continue à explorer et à chercher des films qui pourraient faire de nouveaux Body Double. » Les pronostics sont donc ouverts quant à l’inspiration de la 38ème doublure…

Brice Dellsperger, Body Double 12, 1997, 2’18. Acteurs : Alexia, Joy Falquet & Jean-Luc Verna. Images : Brice Dellsperger. Montage & effets spéciaux : Béatrice Marianni. Production : FIACRE. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et des galeries Air de Paris (Paris) & Team Gallery (New York).

entretien avec muriel stevenson

Héros

Camille Moulin-Dupré

Auteur du Voleur d’Estampes, manga en deux volumes publié chez Glénat, Camille Moulin-Dupré est un passionné de cinéma. À travers ces illustrations et ce texte qui retrace son histoire, entre souvenirs intimes et plaisirs cinéphiles, il revient sur les films et personnages qui ont façonné son identité d’auteur.

Je suis auteur de manga. Avec un père peintre et une mère qui fut bibliothécaire, on pourrait voir une certaine logique à ce que je sois auteur de bande dessinée : le mélange entre le texte et les images.

Pourtant faire du manga n’était pas une évidence. Si j’en suis venu là, c’est que je voulais faire des films. Aussi loin que je me souvienne, je suis toujours allé en salle. Dès l’âge de trois ans, j’y ai accompagné ma mère durant les week-ends et les vacances. Adolescente, elle séchait les cours pour aller au ciné. Elle était passionnée par Truffaut et avait une fascination sans borne pour Christopher Walken. Assez naturellement, elle m’a emmené avec elle. Petit, j’ai pu voir toutes les daubes que je voulais (j’ai vu toutes les adaptations des Tortues Ninja). On pouvait aller en salle deux fois par jour, voir cinq à sept films par semaine. Du cinéma Hollywoodien. Du cinéma d’auteur. Du cinéma asiatique. Bref tout. Sans compter les cassettes vidéo.

Avec mon père, qui peignait avec la télévision en fond sonore, j’ai découvert les polars, la science-fiction et les films d’action, que l’on voyait sur Canal + ou en magnétoscope. J’ai une très grosse culture vidéoclub. Pourtant le cinéma n’était qu’un divertissement… Ce que je voulais, c’était faire les Beaux-Arts.

À cette époque, fin 90, début 2000, le Graal pour les étudiants était de posséder une caméra DV. Un caméscope numérique, une Sony de préférence, avec un Mac pour faire du montage. Tout le monde voulait faire des installations vidéo… Moi j’avais tout claqué dans un PC. Ni mes parents ni moi ne pouvions m’offrir de caméra.

Pourtant je sentais que je voulais faire de la narration en vidéo. Et peu importe si c’était en basse résolution. Pendant un temps, j’ai utilisé une webcam avec un dictaphone couplé à un micro de PC. On ne peut pas faire plus cheap. Tout le monde me le rappelait sauf mon professeur de vidéo qui m’encourageait. De l’image et du son: c’est tout ce qui compte sur un écran quand on a les bonnes intentions.

Mais très vite, je me suis heurté à deux réalités. Le cinéma est un art collectif et moi j’étais seul. Et j’ai compris que lorsque l’on ne sait pas cadrer avec un caméscope, comme c’était mon cas, alors il était compliqué de faire un film. Pourtant deux ou trois ans plus tard, un producteur me signait pour réaliser un premier court-métrage, avant même que j’obtienne mon diplôme. Et ça, c’est en grande partie grâce à Satoshi Kon.

Satoshi Kon le réalisateur qui m’a donné envie de faire du cinéma

Les amateurs de cinéma d’animation connaissent tous Satoshi Kon. Pourtant, le jour où j’ai découvert son premier film, j’étais seul dans la salle. Tout juste bachelier, avec un appétit délirant autour du Japon, Perfect Blue m’a mis une grande claque. En voyant ce thriller psychologique où une ancienne chanteuse de girls band sombre peu à peu dans la schizophrénie, je comprends que les films d’animation peuvent être pour adultes. Je suis fasciné par la façon dont Kon mêle le réel, l’imaginaire, l’onirisme, les cauchemars ou les visions délirantes. Et si j’utilise le fantastique et les cauchemars dans mon œuvre, c’est probablement du fait de son influence. Quelques années plus tard, je découvre sa série Paronaïa agent (2004), que je considère comme son chef d’œuvre. Il y a notamment un épisode qui se passe lors de la création d’un dessin animé. L’occasion pour le réalisateur de décrire tous les métiers : animateur, réalisateur, décorateur, coloriste. Cet épisode, c’est le déclic. À partir de là, c’est décidé, je peux faire de l’animation chez moi, seul, en autodidacte. Il me suffit juste d’enfiler toutes les casquettes. Je ne sais pas animer ? Pas grave, je filmerai au caméscope et je décalquerai plan par plan à la palette graphique. Je ne sais pas cadrer ? Là, désormais avec un ordinateur, j’ai tout le temps de peaufiner mon plan. Je réalise alors en autodidacte sept minutes d’animation, avec mon petit frère de sept ans comme interprète principal. L’animation vaut ce qu’elle vaut, par contre je soigne le découpage, le montage, le jeu avec la musique, et surtout le style graphique.

Quand Bruno Collet, un réalisateur de films d’animation passe à mon école des Beaux-Arts, je lui montre mon film, histoire d’avoir un avis. Une semaine plus tard, son producteur me laisse un message sur mon répondeur. Ils seraient très heureux que je réalise un court métrage pour eux.

Camille Moulin-Dupré, Mima, l’héroïne angoissée et son double maléfique du film Perfect Blue de Satoshi Kon.

Jean-Paul Belmondo, l’acteur pour lequel j’ai réalisé un film

Quand Jean-François le Corre, le producteur du studio Vivement Lundi! me propose de faire un film sur Belmondo, j’ai du mal à être enthousiaste. Bébel a beau être une icône du cinéma, pour moi c’est un vieil acteur qui n’est pas de ma génération. Mais faire un film n’est pas une occasion qui se refuse.

J’ai alors en tête un autre chef d’œuvre de Satoshi Kon : Millennium Actress (2001). La vie fictive d’une actrice qui a traversé tout le cinéma japonais. Avec Belmondo, je mesure bien que je peux faire la même chose avec le cinéma français. En regardant cinq films de Jean-Luc Godard et de De Broca, je me rends compte que l’acteur français a joué tous les genres : polar, aventure, comédie, drame, action… Et aussi, qu’il court toujours après une fille : Anna Karina, Jean Seberg, Ursulla Andress, Françoise d’Orléac… L’idée du film Allons-y! Alonzo! (2009) me vient instantanément : Bébel qui part à la poursuite d’une jeune femme, en explorant sa filmographie, le tout dessiné comme le journal de Tintin.

Camille Moulin-Dupré, Jean-Paul Belmondo en Pierrot le fou, extrait de mon film ALLONS-Y ! ALONZO !

Wes Anderson, le réalisateur par lequel je suis arrivé au manga

C’est en voyant Fantastic Mister Fox (2009) que m’est venue l’idée du Voleur d’estampes. En sortant de la salle, je me suis mis à raconter ma propre histoire de cambrioleur. Mais je voulais la transposer dans le Japon du XIXe siècle, avec une esthétique fidèle aux maîtres de l’ukiyo-e : Harunobu et Hiroshige.

Et voici comment m’est apparu mon nouveau film d’animation ! Un projet hybride que je voulais aussi transposer en livre. Au final le film ne s’est jamais fait.Il est devenu un manga en deux tomes édités chez Glénat. Aucun regret, bien au contraire : en quatre cents pages on peut raconter bien plus de choses qu’en quinze minutes d’un court-métrage.

Pourtant ce projet je l’ai vraiment pensé comme un film d’animation. Chaque case est un plan, chaque chapitre est une scène. Je compose mes doubles pages comme si elles étaient un cadre de cinéma. Le cinéma, c’est avant tout raconter en image plutôt qu’en mot. Aussi pour chaque tome, je dessine d’abord toutes les planches et ce n’est qu’une fois les images terminées que j’y ajoute les dialogues. Si une image se suffit à elle-même, pas la peine de rajouter du texte.

Le premier tome a été un succès inattendu, en grande partie par son style visuel, et aussi grâce à la passion grandissante du public envers le Japon. Cela allait faire un an jour pour jour que le livre était sorti. La veille, j’ai dit à ma fiancée à quel point j’étais heureux de fêter l’anniversaire du Voleur d’estampes, mais que le plus beau des cadeaux serait un coup de téléphone pour du travail. Et ç’a été le cas. Octavia Peissel, la co-productrice de Wes Anderson m’appelle pour me dire qu’il avait lu et aimé mon manga, et qu’il souhaiterait que je travaille sur son prochain film qui se déroule au Japon : Isle of Dogs (2018). Moi qui était autodidacte, j’allais travailler pour un grand cinéaste ! Comble de la chance, je me suis retrouvé dès le départ à travailler sous les ordres directs de Wes Anderson, avec Octavia comme relais entre nous deux. Wes est la personne la plus intelligente que j’ai rencontrée. Il a un regard terriblement affûté, il voit tout, la moindre erreur, instantanément. Avec lui, il n’y a pas de place pour l’imperfection. Il faut aussi accepter qu’on est là pour nourrir son imagination. Une imagination que je pressens comme perpétuellement en mouvement, et derrière laquelle on court toujours. Produire pour lui est long et exigeant mais il y a une véritable satisfaction à passer autant de temps sur une simple image. À la perfectionner. Surtout quand le résultat est là.

Camille Moulin-Dupré, Mon Voleur d’estampes, face au loup de Fantastic Mister Fox, de Wes Anderson. Le Voleur d’estampes, tomes 1 & 2 édité chez Glénat manga.

Mad Max Fury Road, mon film préféré

Immortan Joe, Furiosa. Un univers qui me transporte instantanément. Pourtant esthétiquement, c’est assez éloigné de mes goûts. Mais la fascination est bel et bien là. Mad Max Fury Road (2015) est tout ce que j’aime dans le cinéma. La première fois que je l’ai vu, c’était en après-midi. J’ai enchaîné ensuite avec une soirée spéciale qui projetait les deux premiers Mad Max, pour finir à nouveau sur Fury Road.

La nuit qui a suivi, j’ai rêvé en boucle des visages d’Immortan Joe et Furiosa. Puis j’ai été incapable de faire quoi que ce soit pendant une semaine. Même chose, toutes les fois où je l’ai revu. En réalisant cette illustration, j’ai de nouveau commencé à rêver du film…

Camille Moulin-Dupré, Immortan Joe et Furiosa, les héros de Mad Max Fury Road

Baby Rock

and Doll

Nicolas di FeliceCaroline PoggiJonathan Vinel

Après de nombreuses années à travailler dans l’équipe du designer Nicolas Ghesquière, et un rapide passage dans le Dior de Raf Simons, Nicolas di Felice a tout récemment été nommé directeur artistique de la maison française Courrèges. Enfance dans un petit village belge, non loin de néons de maisons closes, puis études à la Cambre à Bruxelles, qu’il ne termine pas pour rejoindre Paris, et Balenciaga.

Jonathan Vinel et Caroline Poggi font des films, le plus souvent ensemble, parfois séparément. L’un est né dans une banlieue proche de Toulouse, l’autre dans une des grandes villes de Corse. On peut notamment citer Bébé Colère, court-métrage sorti en 2020, commandé par la Fondation Prada ; Martin Pleure, réalisé intégralement sur le jeu vidéo Grand Theft Auto V, ou encore à leur premier long-métrage Jessica Forever.

Décrire les travaux des uns comme des autres en quelques mots serait réducteur, tant les mondes qu’ils proposent sont denses. Leur échange, une fin d’après-midi, en face du parc des Buttes-Chaumont, dessine les contours de leurs univers.

Nicolas di Felice