Autel particulier

Nicole Wermers

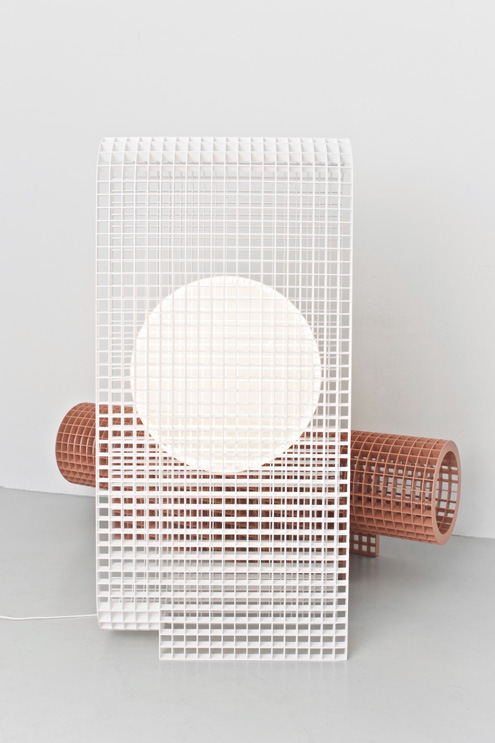

Puisant dans l’esthétique domestique, Nicole Wermers interroge les relations sociales que nous dictent les objets du quotidien. À travers ses installations et sculptures, l’artiste pointe les contradictions qui séparent la sphère du privé et celle du public, et comment ses frontières produisent des situations parfois absurdes, parfois poétiques. Puisant autant dans l’esthétique moderniste que dans le ready-made, son travail s’intéresse plus spécifiquement depuis plusieurs années aux hiérarchies sociales et politiques de genre. Des formes d’interactions sociales invisibles mais dont les échos sont bel et bien présents dans nos vies. En discussion avec Muriel Stevenson, Nicole Wermers revient sur les fondements de sa pratique, la place de l’humour dans son œuvre et imagine une scénographie pour Fidelio.

Muriel Stevenson

J’ai découvert votre travail avec vos Vertical Awnings. Ces « auvents verticaux » m’ont attirée par leurs motifs et leurs formes épurées et m’ont rappelé les Colonnes sans fin de Brancusi. Dans cette série qui fêtera bientôt son dixième anniversaire, on retrouve la plupart des éléments qui constituent votre expression artistique : un goût pour l’objet fabriqué en série mais aussi pour la customisation, des références à l’histoire de l’art, un intérêt pour l’espace domestique et, plus précisément, pour ce qui se joue à l’extérieur et à l’intérieur de cet espace. Je profite de cette brève introduction pour vous demander dans quel type de demeure vous avez grandi et si votre enfance donne des clés de lecture de votre œuvre.

Nicole Wermers

Les Vertical Awnings combinent un mécanisme d’auvent fabriqué en série, qui a été modifié, et des supports que j’ai conçus pour que le rouleau de tissu se dresse à la verticale. Ces sculptures prolongent une réflexion sur la place des textiles et des matières douces dans l’espace public, qui a débuté avec les Untitled Chairs [« chaises sans titre »]. Le tissu enroulé, rétractable de chaque auvent peut couvrir 20 m2 mais il est systématiquement présenté en rouleau, comme un espace potentiel abstrait. Les étoffes ont été fabriquées spécialement pour ces sculptures. C’est drôle que vous m’interrogiez sur ma maison d’enfance car elle se trouve à Emsdetten, la petite ville où je suis née et où ont été produites ces étoffes, par un fabricant de tissus d’extérieur ; cette entreprise internationale se trouve à deux pas de la maison de mes parents.

Je m’intéresse beaucoup à la façon dont les tissus sont utilisés dans les lieux publics, par exemple pour séparer des espaces mais aussi pour les affecter à un usage, les privatiser, les ombrager, les domestiquer, les protéger et, d’abord et surtout, les créer. Le fait que les textiles conviennent à ces usages tient à leurs propriétés : ils sont souples, perméables, extensibles. Cela tient aussi à la perception que nous avons de ce matériau comme inoffensif et non menaçant. Une frontière textile paraît toujours franchissable.

Ma maison d’enfance était un petit pavillon cubique que mes parents louaient à l’employeur de mon père, une société de matériel de toiture, propriétaire du terrain où se trouvait notre habitation. Les échantillons de tuiles étaient présentés sur des pans inclinés de toits miniatures devant chez nous, perchés sur des structures en bois à hauteur d’épaule disséminées partout sur la petite pelouse le long de la rue. Comme pour compenser l’absence de tuiles sur notre toit plat.

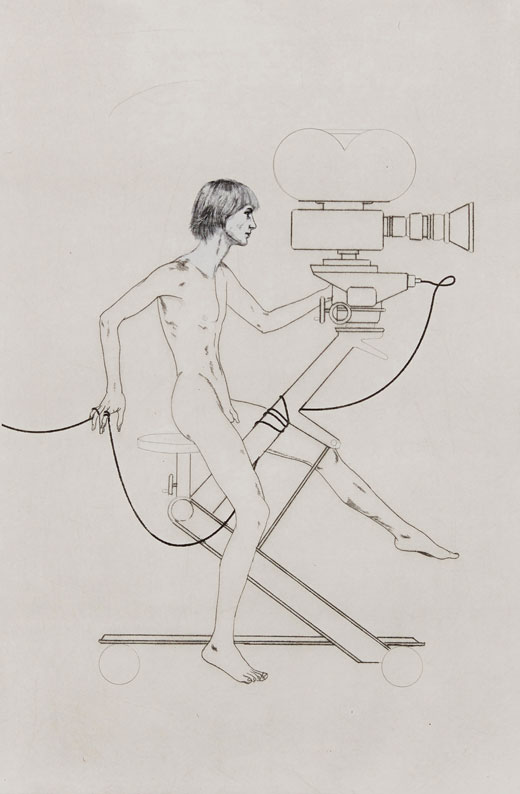

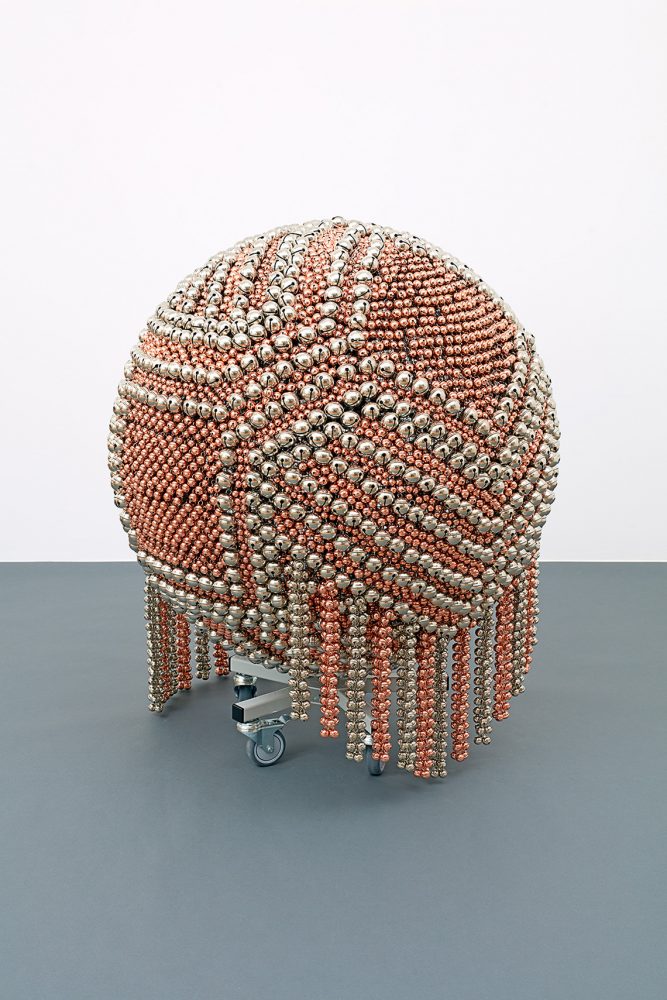

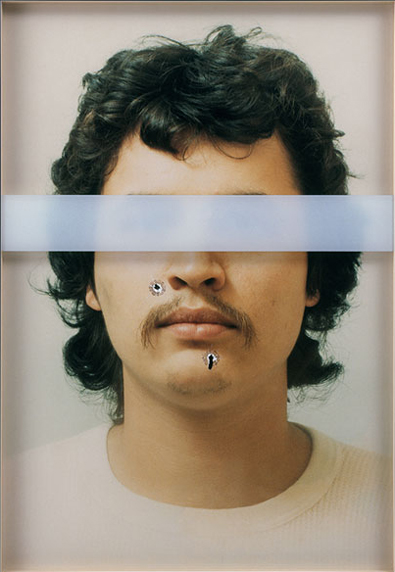

Nicole Wermers, Reclining Female #6, 2024. Plâtre, pigment, polystyrène, tissu, métal, bois, chariot de ménage et matériaux divers. Photo : Ruth Clark. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.

J’ai donc grandi dans une exposition de matériaux de construction. La notion d’exposition comme la question de l’environnement bâti participent de mon travail depuis toujours. Mon grand-père, que je n’ai jamais connu, et mon oncle, aujourd’hui décédé, dont j’étais très proche, étaient tous deux tailleurs pour homme, d’où peut-être mon intérêt pour la mode et les tissus.

Muriel Stevenson

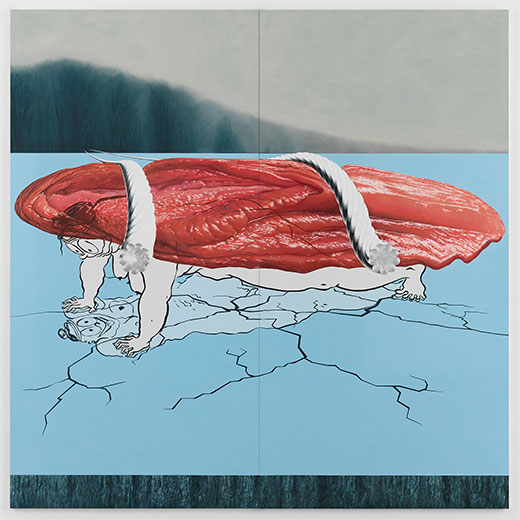

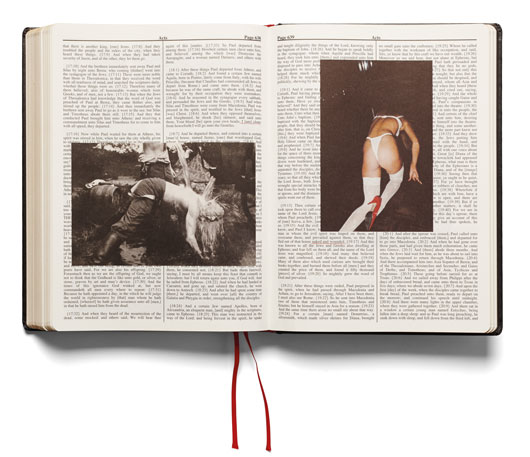

L’humour est très présent dans votre démarche. Votre récente série intitulée Proposal for a Monument to a Reclining Female, ou « proposition de monument pour une femme allongée », se compose d’esquisses de sculptures représentant de languides corps féminins, dans la grande tradition des odalisques, posées en équilibre sur des empilements d’objets du quotidien relevant aussi bien d’une iconographie pop que d’une représentation de la charge mentale spécifique aux femmes. Dans l’exposition Day Care, présentée à Glasgow en 2024, vos œuvres prennent des dimensions plus grandes et les corps reposent sur des chariots. Ces sculptures sont créées à partir de matériaux pauvres et non pas de bronze. Pouvez-vous nous dire comment sont nées ces pièces ? Ont-elles mis longtemps à mûrir dans votre atelier ? Je voudrais savoir aussi si certains artistes vous inspirent par leur sens de l’humour.

Nicole Wermers

J’espère que l’humour est perceptible même si cette série, comme l’essentiel de mon travail, comporte aussi des aspects sérieux. En ce qui concerne les exemples que vous mentionnez, les grandes sculptures intitulées Reclining Females qui constituent la majeure partie de l’exposition Day Care à la Common Guild de Glasgow sont le résultat d’une réflexion sur la figure récurrente dans l’histoire de l’art du nu de femme allongée, généralement exécuté par des hommes. J’ai beaucoup travaillé sur les personnages allongés pendant la pandémie, non pas en relation avec l’idée de maladie mais parce que je m’intéressais à l’horizontalité comme état actif. Bien que représentant en apparence la passivité féminine, ce genre a toujours été lié au travail au sens où les modèles, en peinture comme en sculpture, étaient des prostituées ou des modèles rémunérés. Je voulais faire des sculptures reliant cette notion au travail invisible effectué par les femmes d’entretien dans d’innombrables bâtiments et hôtels, je voulais contribuer à la reconnaissance et à l’élévation de ces corps au travail, montrer la nécessité de leur donner un répit en monumentalisant ce moment de repos.

Les chariots de service ou de ménage, sur lesquels reposent ces figures en plâtre un peu plus grandes que nature, comme sur un socle d’où elles nous regardent de haut, sont les outils qui connectent le corps en travail du personnel d’entretien au bâtiment dont il a la charge. J’ai photographié des chariots, en l’absence de personnel, dans des hôtels, des musées et des aéroports pendant presque dix ans avant qu’ils trouvent une place dans mon œuvre. Je trouve fascinante la façon dont ils concentrent une multiplicité de fonctions, de matériel et de produits de nettoyage de différentes couleurs.

La série Proposal for a Monument to a Reclining Female, les œuvres de plus petites dimensions que vous avez mentionnées, sont faites en terre renforcée séchée à l’air libre. Il s’agissait au départ de simples études pour tester ma capacité à faire de la sculpture figurative, chose entièrement nouvelle pour moi. Mais je les aimais beaucoup et, évidemment, je ne voulais pas les placer sur des chariots miniatures. Pour moi, elles ont une fonction de modèle, comme le suggère le titre. J’ai fini par les mettre sur de petits socles composés d’un empilement de boîtes de différents produits de consommation. Les grandes Reclining Females reposent sur leurs « outils », remettant le travail à plus tard. La notion de travail invisible participe également de ces propositions au sens où, dans une certaine mesure, la consommation a remplacé le travail dans le système capitaliste tardif. Les piles de boîtes – vides – de chocolats, anti-inflammatoires, DVD de séries télé, lait d’amande, gels hormonaux, etc. représentent les bases de la vie quotidienne mais aussi la façon dont le corps féminin est relié au capitalisme mais également épuisé par ce système. Les effets des produits ainsi représentés sont souvent antagonistes, stimulants ou calmants, qu’il s’agisse de café et de comprimés de caféine, de cigarettes et de chocolats mais aussi de dentifrice, de cachets amaigrissants ou de produits de bien-être, qui reflètent nos comportements irrationnels de consommateurs.

Nicole Wermers, Proposal for a Monument to a Reclining Female #14, 2024. Argile renforcé de nylon, boîtes en carton, bois, mousse.

Photo : Phillip Maisel. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.

Le genre d’humour où l’on éclate d’un grand rire et que l’on oublie deux secondes après n’est pas celui que j’apprécie.

J’aime l’humour noir de Robert Gober, ou de Sigmar Polke qui a été mon professeur dans mon école d’art à Hambourg. Il adorait plaisanter sur ses peintures qui, à l’époque, contenaient pas mal de produits toxiques. Il imaginait des familles bourgeoises admirant ses œuvres le dimanche matin au cours de leur visite hebdomadaire au musée, puis s’asseyant autour de la table pour le traditionnel repas dominical et perdant soudain tous leurs cheveux.

Muriel Stevenson

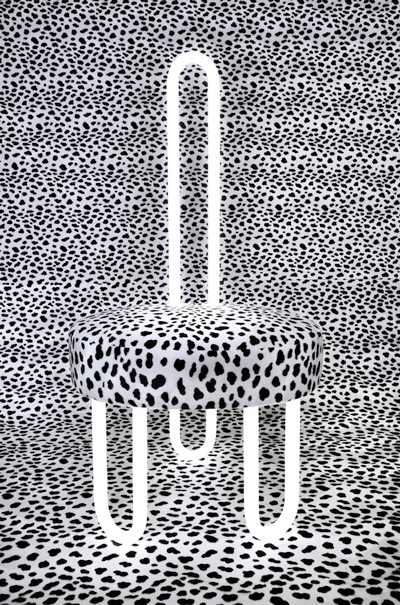

Les chaises de la série Untitled Chairs rappellent votre goût pour l’esthétique moderniste et son utilisation de structures tubulaires en acier chromé dont vous vous étiez déjà emparée avec votre Wasserwandregal. Vous avez cousu des manteaux de fourrure au dos de chaises, transformant les formes épurées de Breuer en objet décoratif hybride. Ce vêtement symbolique du féminin devient lui-même un élément décoratif. Quelques années plus tard, à l’invitation de Balenciaga, vous avez revisité ces œuvres. Comment avez-vous abordé ce projet ?

Nicole Wermers

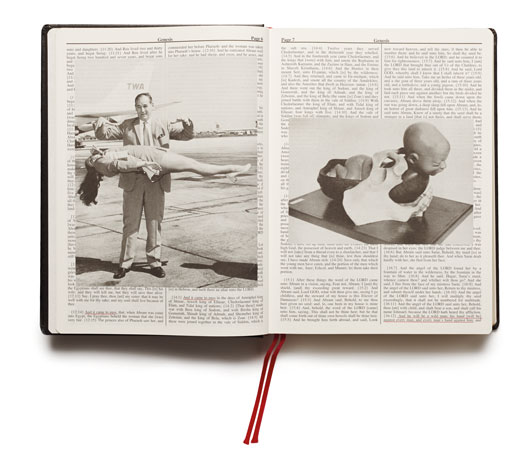

Les Untitled Chairs modifient l’espace temporaire, le geste de l’appropriation temporaire d’une chaise, dans un lieu public, au dos de laquelle on suspend une veste : ces œuvres le transforment en objet, le vêtement devient partie intégrante et permanente du siège, il est cousu à la chaise et ne forme qu’un seul et même objet avec elle. J’ai utilisé des manteaux en fourrure vintage car ils ont une présence particulière, ils sont souvent customisés voire créés pour une cliente, et, plus important encore, leur doublure permet de masquer le dossier. J’ai choisi la chaise Cesca de Breuer pour son esthétique mais aussi parce que j’aime le geste qui consiste à s’approprier, grâce à des manteaux de femme, une chaise créée par un homme. Grand architecte et designer moderniste, Breuer tout comme Mies van der Rohe ou Le Corbusier collaborait avec des femmes, des créatrices dont le travail fut à peine reconnu de leur vivant.

En 2019, j’ai été contactée par Balenciaga pour une intervention autour de pièces de leur collection. La marque, tout particulièrement à ce moment-là, s’intéressait comme moi à la condition urbaine, aux hiérarchies matérialisées, aux phénotypes. Le projet m’a paru intéressant. J’ai réalisé une série de sculptures servant de mannequins de présentation aux doudounes oversize de Balenciaga et à un manteau en cuir verni. Plutôt que des chaises isolées, j’ai travaillé avec des chaises empilables qui condensent parfaitement l’espace – potentiel – pour s’asseoir, formant des tours une fois superposées. J’ai mis au point, pour chaque modèle de siège, une technique permettant de fusionner les éléments séparés en une pile que l’on ne peut plus désolidariser. Les chaises empilables meublent des espaces publics ou de travail, elles révèlent une utilisation de l’espace comme marchandise flexible. L’espace que pourraient occuper les chaises de Untitled Stacks si elles étaient disposées pour s’y asseoir est ainsi irrémédiablement concentré en structures verticales seyant à la longueur et aux formes de chaque manteau.

Muriel Stevenson

Le collage joue un rôle important dans votre œuvre. Le fait de fixer deux éléments l’un sur l’autre ou côte à côte engage un dialogue. Le collage est comparable à une cohabitation : il rapproche dans le même espace des composantes diverses ou incongrues, comme le montrent vos installations Mischung et II Dehors.

Nicole Wermers

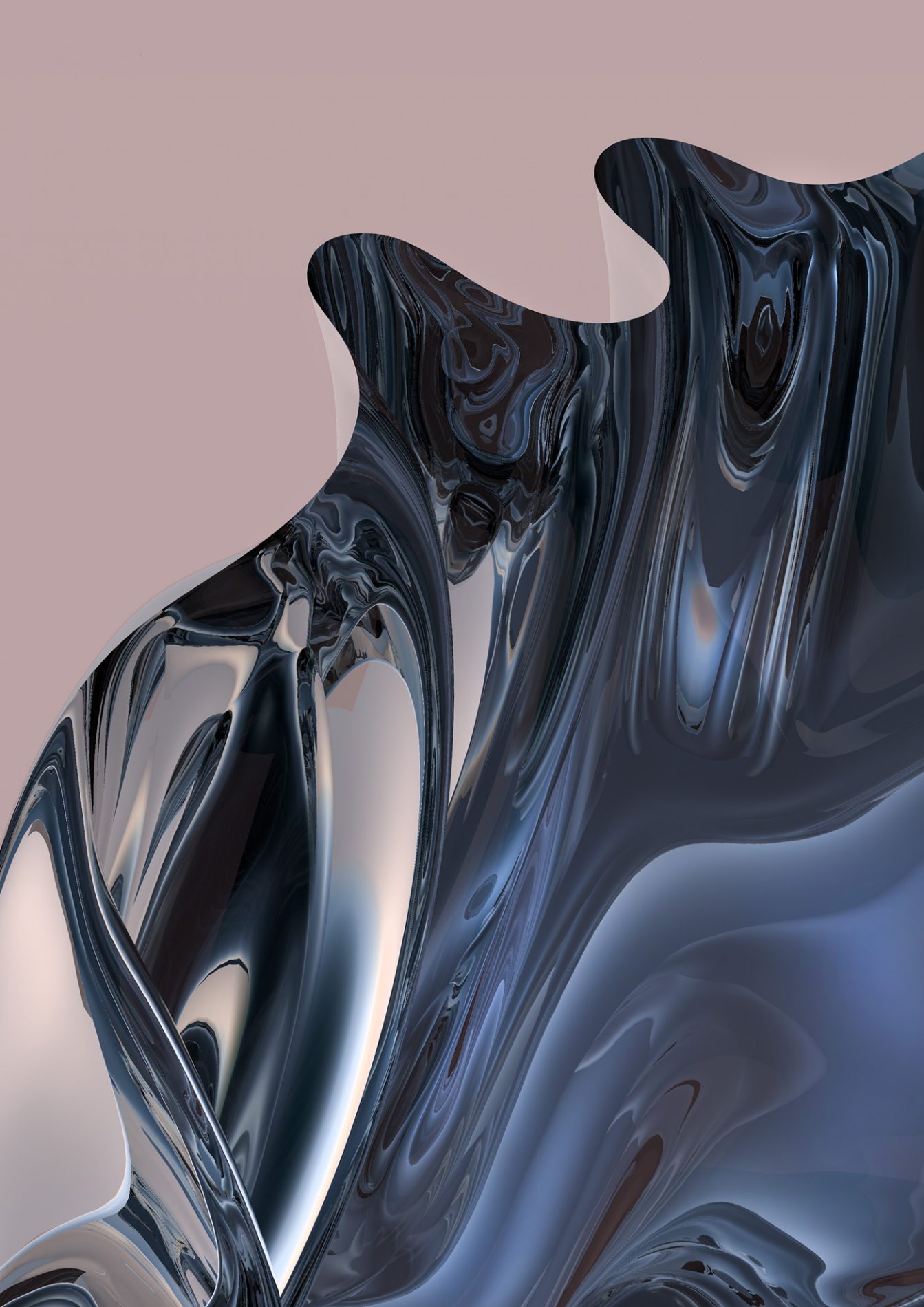

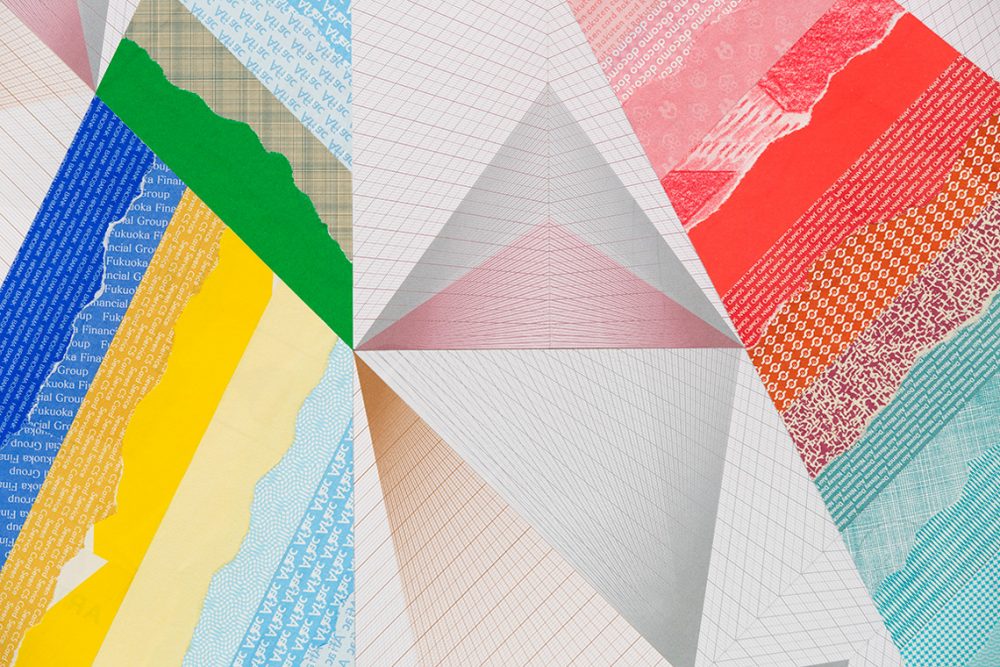

J’ai commencé à créer des collages de papiers à l’ancienne, à partir de magazines de mode et de décoration intérieure, en 1997. Cela m’intriguait de substituer des images aux tissus et aux décors bien réels. La part de rêve si évidente dans ce type de magazines m’intéressait tout autant.

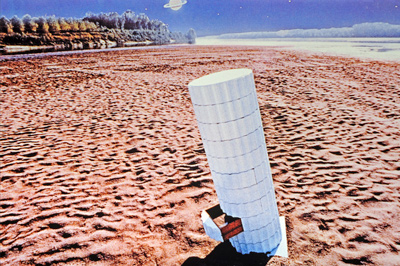

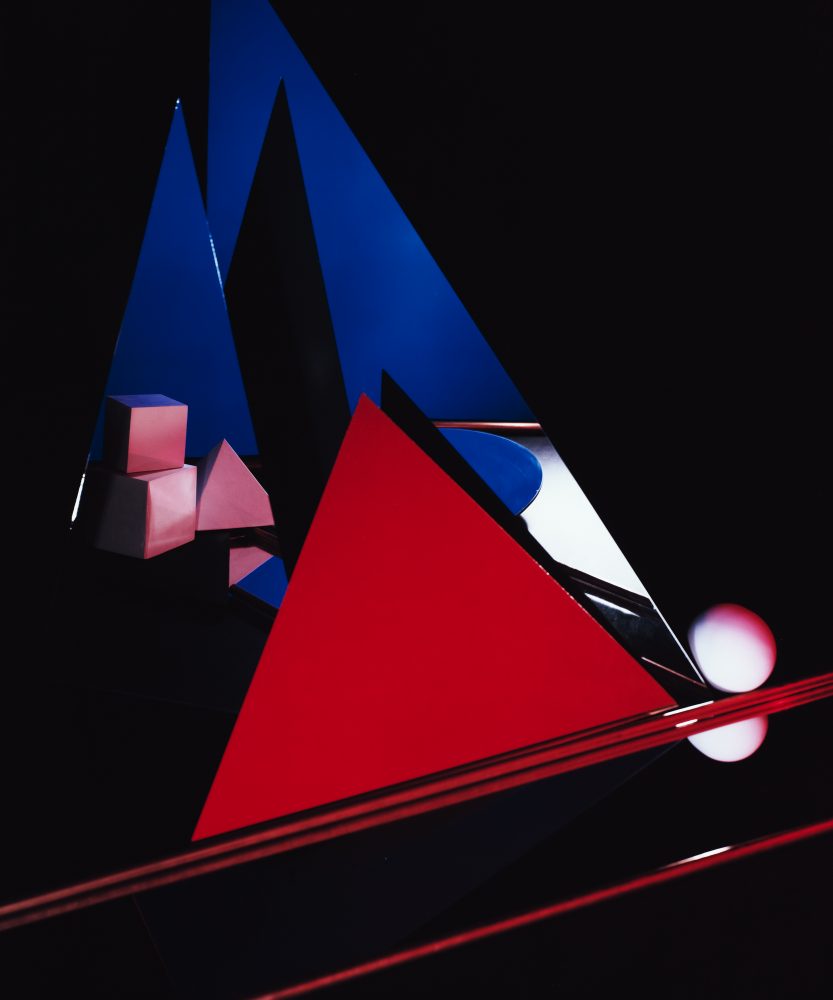

Les collages déconstruisent et reconstruisent l’espace et les décors imaginés pour la photographie de mode et publicitaire. J’étais particulièrement attirée par la gradation de couleurs obtenue en studio grâce à des arrière-plans courbes éclairés avec soin, par ces non-lieux sans fin, aux surfaces dépourvues de leurs propriétés, où les produits semblent flotter mais projettent néanmoins un semblant d’ombre. Je choisis en priorité la partie des photos où l’on voit les décors et les accessoires plutôt que le produit lui-même, autrement dit les éléments qui servent à rendre désirable ce dernier.

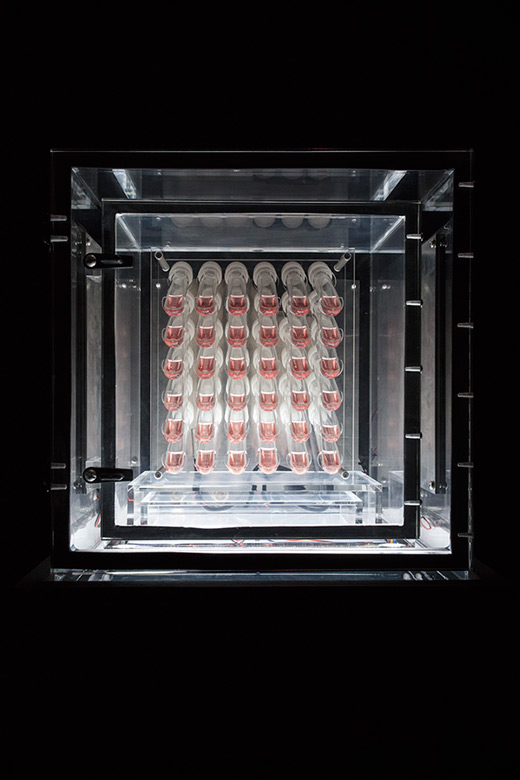

Nicole Wermers, Dishwashing Sculpture #16, 2024. Divers articles en porcelaine, céramique et verrerie, ustensiles de cuisine, panier de lave-vaisselle modifié, socle.

Photo : Phillip Maisel. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.

Quand on élimine le produit, ces espaces, déjà fictifs, achèvent de perdre toute forme de gravité ou d’échelle. Les matières représentent une bonne part des fragments que je choisis, bois ou métal aux surfaces lustrées, béton, écrans réfléchissants, détails de mobilier en surimpression : même découpés, ils continuent de véhiculer une impression de luxe et de vastes espaces intérieurs associés à la modernité.

Si les collages finaux se composent d’éléments multiples provenant de différentes revues, le résultat doit former une image homogène. Je travaille à partir d’importantes archives de pages classées par catégories telles que des nuances de coloris, des reproductions de bois, béton, métal, etc. Parfois cela prend du temps pour réunir assez de photos similaires d’un même matériau afin d’associer certains fonds et composantes jusqu’à créer une image qui donne l’impression de ne jamais avoir été autre.

La relation entre volume et surface constitue une interrogation récurrente dans les collages avec un premier plan et un arrière-plan : ils se distinguent parfois mal l’un de l’autre, le sens de l’espace en est troublé. Les collages paraissent abstraits mais la présence de matières reconnaissables, la reproduction de qualités de surfaces et d’éclairages suggèrent des objets concrets, presque des photos de décors en trois dimensions.

Je dois dire cependant que je n’ai pas fait beaucoup de collages ces dernières années, ce qui tient sans doute en partie au développement de la représentation numérique de l’espace. Les magazines papier et la publicité imprimée existent toujours mais je me concentre plus sur la sculpture, la création d’œuvres physiques, palpables.

Muriel Stevenson

Dans le même registre, quantité de vos œuvres ont pour point de départ l’architecture et le mobilier urbains et soulignent l’absurdité ou la poésie de certaines réalisations. Vous avez grandi en Allemagne, vous vivez en Angleterre et vous voyagez beaucoup pour vos expositions. Y a-t-il un pays dont nos urbanistes devraient s’inspirer ?

Nicole Wermers

Je dois dire que j’apprécie vraiment les différences de mobilier urbain d’une ville à l’autre et les spécificités locales, les strates historiques de Londres, Paris et particulièrement Rome où j’ai vécu un certain temps, y compris ce qui ne fonctionne pas très bien. Le cadre urbain, cependant, se métamorphose radicalement. Les centres-villes commencent à se ressembler partout, je n’ai plus envie de transférer des choses d’un endroit à l’autre.

De façon générale, je m’intéresse aux structures les moins visibles de l’environnement bâti dont le dessein est d’influencer nos comportements et de produire ou reproduire des hiérarchies (spatiales) qui vont de pair avec des possibilités de création architecturale et plastique.

Nicole Wermers, Moodboard #7, 2017. Terrazzo coulé dans une table à langer. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.

Un grand nombre de personnes font désormais l’expérience de la vie en société par l’intermédiaire d’un écran, à la maison, tandis qu’un livreur sous-payé de Deliveroo leur apporte leurs repas : l’éventualité de rencontres d’ordre personnel ou liées à la fréquentation d’un même espace public est ainsi réduite au minimum en dehors de leur propre classe sociale et de leur bulle de filtrage.

Une bonne partie de mes sculptures s’intéresse aux aspects structurels de l’espace public concret qui, d’une certaine façon, tend à disparaître. Gares, aéroports, halls d’hôtel, etc., ces espaces de transition définis comme non-lieux par l’anthropologue Marc Augé, étaient auparavant des sites où, au moins, des individus de milieux variés se croisaient. Aujourd’hui ces espaces sont fragmentés, avec des salons, des halls ou des ressources techniques accessibles à quelques priviliégiés seulement.

Plus que jamais, le mode de vie des nantis est visible en ligne mais dissimulé et hors d’atteinte dans la vie réelle.

Muriel Stevenson

Pourriez-vous nous décrire votre atelier ?

Nicole Wermers

Je vis et travaille depuis 2005 dans un atelier situé à Hackney. C’est un bâtiment industriel, un volume ouvert avec une vue extraordinaire, mais assez basique par ailleurs. Pas mal de bricolages ont été improvisés pour répondre à des besoins domestiques ; c’était à titre temporaire mais je m’y suis habituée. Il y a une sculpture, Kusine, que j’ai faite en 2006, un canapé en velours bleu, des dessins et des toiles d’amis au mur. Vivre dans le lieu où je crée a influencé mon travail, très nettement.

Depuis trois ans environ, j’ai aussi un atelier ailleurs, à Angel, dans une coopérative d’artistes baptisée Cubitt qui existe depuis trente ans. Après la pandémie, j’ai commencé à utiliser plus souvent la terre et le plâtre : il devenait impossible de faire ça chez moi.

Muriel Stevenson

Ce numéro de Revue a pour sujet central le seul opéra composé par Beethoven, Fidelio, dans lequel une femme se travestit en homme afin de pénétrer dans une prison et sauver son mari qui y est détenu. Si vous aviez à concevoir une scénographie pour cette œuvre, quelles images aimeriez-vous convoquer sur scène ?

Nicole Wermers

J’élargirais le travestissement au décor, unique et qui figurerait à la fois la cuisine de Rocco, la cour de la prison, le donjon, etc. Je jouerais sur l’éclairage pour souligner différentes zones du décor et en cacher d’autres afin que la maison de Rocco devienne aussi prison ou donjon.

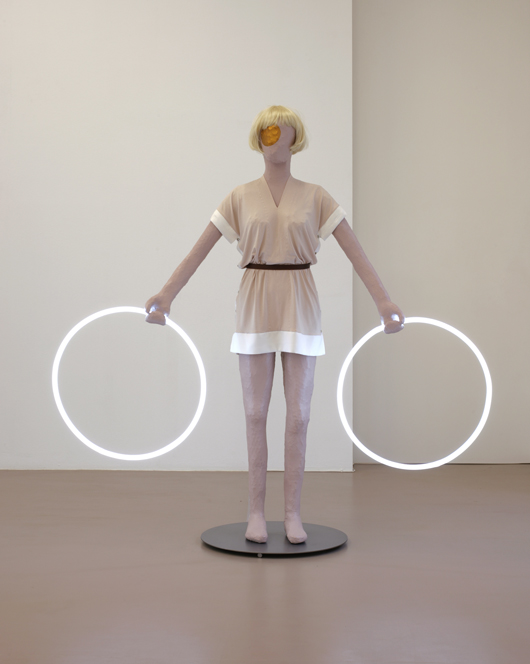

Nicole Wermers, Untitled Stack (brown Robin Day chairs/pink coat), 2019. Manteau Balenciaga, chaises empilables, quincaillerie, tissu, fil.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de Jessica Silverman, San Francisco, et Herald St, Londres.

La mécanique

des fluides

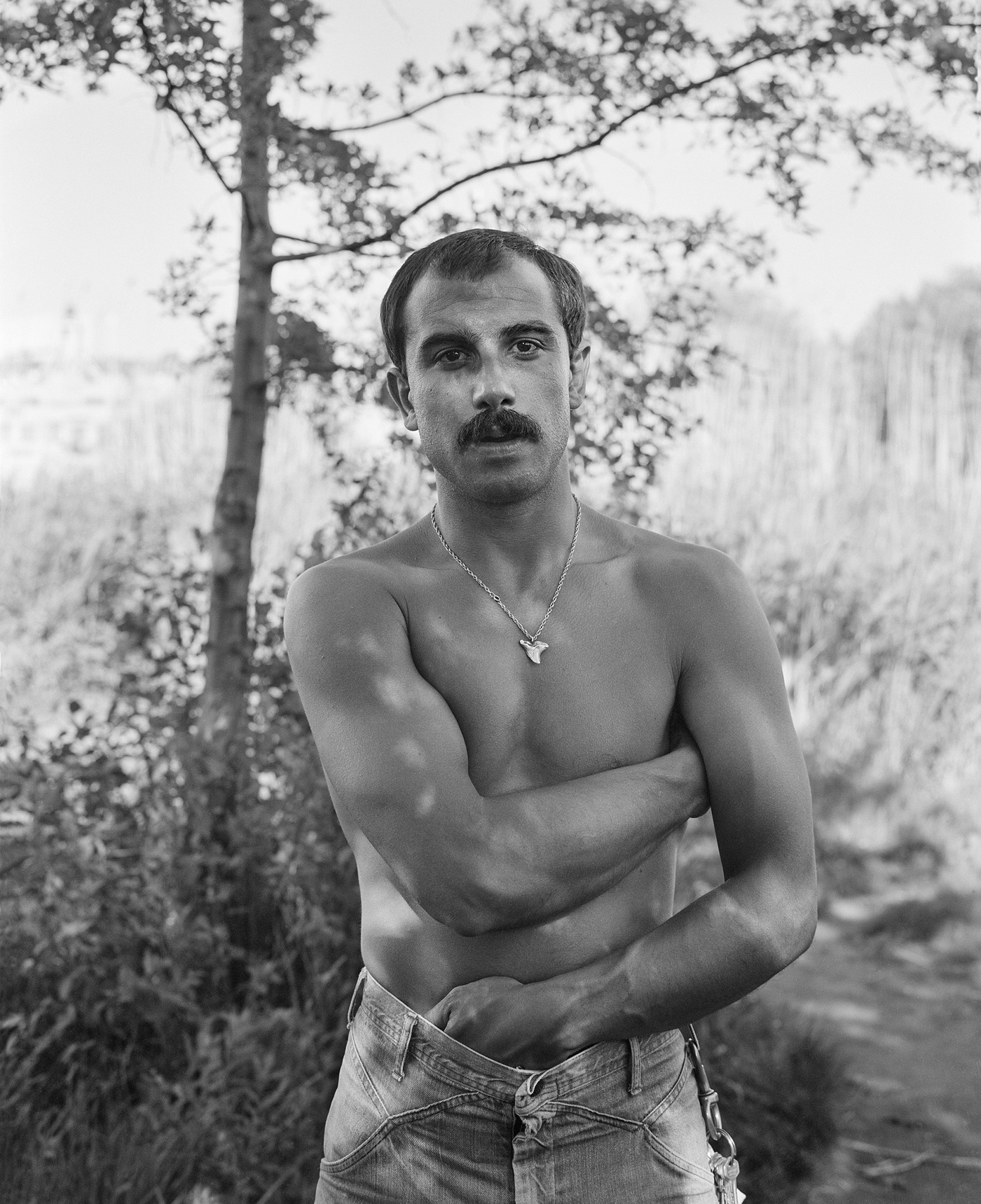

Daniel Dewar & Grégory Gicquel

Couper, modeler, tailler, polir, extruder, ciseler, creuser, l’art de Daniel Dewar et Grégory Gicquel convoque les gestes ancestraux liés à la pratique de la sculpture. Des actions qui passent par autant d’années d’apprentissage pour maîtriser des techniques changeantes au gré des matériaux, que les mains s’affairent sur du bois ou de la pierre. Si ce cycle de production lent semble logique, il est paradoxalement de moins en moins fréquent, les savoir-faire et techniques étant de plus en plus morcelés et industrialisés. À contre-courant, les deux camarades dessinent une œuvre qui multiplie, non sans humour, les clins d’œil à l’histoire de l’art. Ici, ils s’entretiennent avec Justin Morin sur la physicalité de la sculpture mais aussi sur la signification des toilettes, motif récurrent de leur œuvre.

JUSTIN MORIN

Dans le catalogue de La jeune sculpture, projet réalisé en 2014 au Musée Rodin à Paris, vous évoquez à propos du principe d’édition que vous réalisez peu de multiples car cela touche à une question de désir. Vous dites notamment : « Ce qui motive la production d’une forme, c’est le désir ; ce qui l’arrête, c’est l’ennui. » Dix ans après cette déclaration, et alors que vous travaillez ensemble depuis plus de vingt ans, est-ce que le désir est toujours un moteur pour réaliser vos œuvres?

DEWAR & GICQUEL

C’est une grande question. Effectivement, dix ans plus tard, nous trouvons toujours un intérêt à produire des occurrences uniques d’objets. Ces dix dernières années, nous avons choisi d’approfondir certaines techniques qui font que, peut-être, l’on répète de plus en plus des motifs ou la manière dont les figures sont construites et prennent corps dans la composition d’un objet. Mais le désir reste primordial.

JUSTIN MORIN

Dans ce même entretien, vous évoquiez l’envie d’explorer d’autres champs, comme la mode, la décoration d’intérieur ou même l’agriculture. Et effectivement, on a pu voir émerger depuis de nouvelles formes dans votre production, notamment des sculptures fonctionnelles comme des bancs ou des commodes. Mais elles restent des œuvres uniques, et leur fonctionnalité est potentielle, dans la mesure où il semble peu probable d’utiliser ces pièces si impressionnantes. Que se passerait-il si un éditeur de tissus ou de carrelage vous proposait une collaboration? Produire selon des procédés industriels vous intéresserait-il?

DEWAR & GICQUEL

C’est drôle car cette phrase à l’époque était complètement spéculative, nous citions des centres d’intérêt parmi d’autres, c’était quelque chose de l’ordre du rêve, mais c’est effectivement devenu une réalité aujourd’hui. Pas encore avec la mode,parce que c’est un domaine assez spécifique, mais l’agriculture est présente en tant que sujet, et la décoration d’intérieur nous sert de support à la sculpture. Un meuble, c’est à la fois une image – qui donne une idée d’un mobilier, d’un décor pour l’intérieur – mais c’est aussi un support structurel que l’on va transformer en sculpture. C’est comme un châssis et une toile. Mais le rapport au mobilier dans notre pratique n’est pas celui de la réalité de la décoration d’intérieur ou du design. Nous nous situons dans le monde des images, d’un décor imaginaire.

Si on venait nous proposer une collaboration, alors se poserait toute une série de questionnements. Nous avons toujours été intéressés par la possession de nos moyens de production, et donc appliquer notre travail à une échelle plus industrielle nous enlèverait nos moyens de production des mains. Et si nous décidions malgré cela de le faire, ces objets deviendraient une réalité, ce qui remettrait en cause le rapport que nous venons d’évoquer entre imaginaire et réalité.

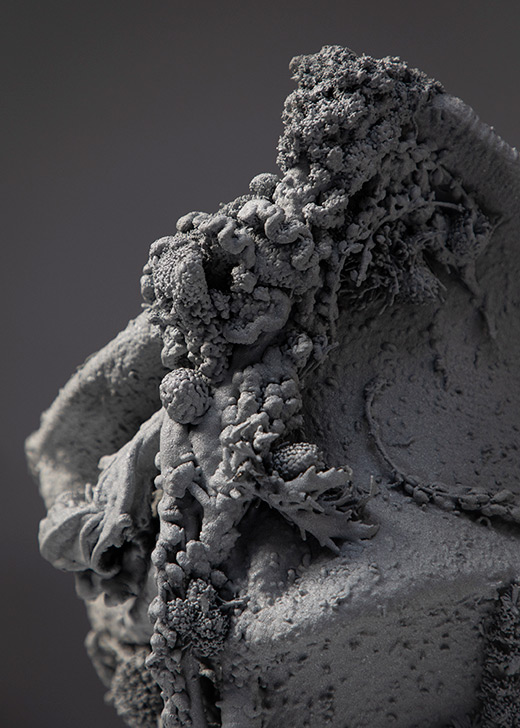

Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Oak relief with man, udders, and vase (detail), 2017. Bois de chêne, 73 × 260 × 24 cm. Photo : Diana Pfammatter.

Toutes les œuvres sont reproduites ici avec l’aimabe autorisation des artistes, Antenna Space, Shanghai ; C L E A R I N G, New York/Los Angeles ; Jan Kaps, Cologne ; Loevenbruck, Paris.

Aujourd’hui,les bancs ou les meubles sont utilisables, mais ce sont avant tout des fabriques dans le sens « folie architecturale » du terme, des images ambiguës, qui permettent d’affirmer que l’art est partout.

JUSTIN MORIN

Vous travaillez en duo, pouvez-vous nous dire quelle est votre dynamique à l’atelier? Vous vivez dans deux villes différentes. Avez-vous deux ateliers distincts?

DEWAR & GICQUEL

Cela fait longtemps que nous travaillons ensemble. La première partie de notre vie d’artiste a été extrêmement fusionnelle et expérimentale dans notre rapport à la pratique. Nous tentions au quotidien des choses avec souvent très peu de réussite dans les réalisations, tout au moins d’un point de vue technique ! Depuis dix ans, nous vivons dans deux villes séparées avec un atelier en Bretagne et un atelier à Bruxelles. Chacun a ses spécificités. Par exemple, la pierre est taillée dans un atelier, le textile brodé et cousu dans l’autre. C’est dans l’atelier en Bretagne que se trouve le four à bois pour la cuisson des céramiques. On pourrait dire qu’il y a un atelier de campagne et un atelier de ville. Les travaux en bois, eux, sont réalisés dans les deux espaces et permettent donc une interchangeabilité. Et sinon, nous nous appelons tous les jours après le déjeuner!

JUSTIN MORIN

Pour revenir à cette idée du désir de produire des formes que nous évoquions en introduction, il est important de dire qu’il y a également chez vous un plaisir à apprendre de nouvelles techniques. Quelles sont les techniques à travers lesquelles vous vous épanouissez le plus en tant que sculpteurs?

DEWAR & GICQUEL

La phase d’apprentissage et de découverte d’une technique est passionnante. Cet apprentissage passe par la pratique et peut durer plusieurs années durant lesquelles on essaie de contourner les règles. Et souvent on se rend compte qu’elles sont incontournables… Mais cette phase d’apprentissage est intéressante car elle envisage la technique comme une chose communicante. Au moment où l’on apprend une technique et qu’on la « propose » sous la forme d’une œuvre réalisée, on matérialise de fait un échange, une communication entre le passé et le futur. Alors qu’aujourd’hui la société occidentale se débarrasse volontairement de ses moyens de production et savoir-faire, nous avons une forte croyance que les techniques et leur diversité, de par leur aspect communicant, sont fondamentales d’un point de vue culturel.

JUSTIN MORIN

Qu’est-ce qui vous a amené à travailler le textile? Était-ce une volonté de vous confronter à un matériau plus léger? Ou étiez-vous attirés par les traditions Arts & Crafts des pratiques textiles?

DEWAR & GICQUEL

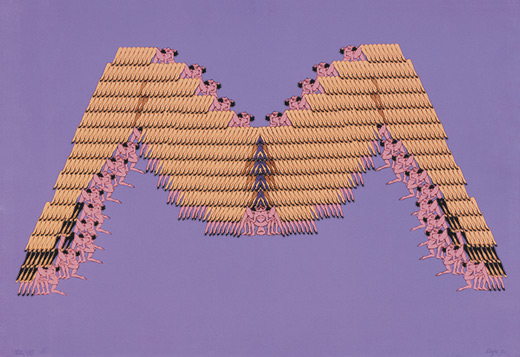

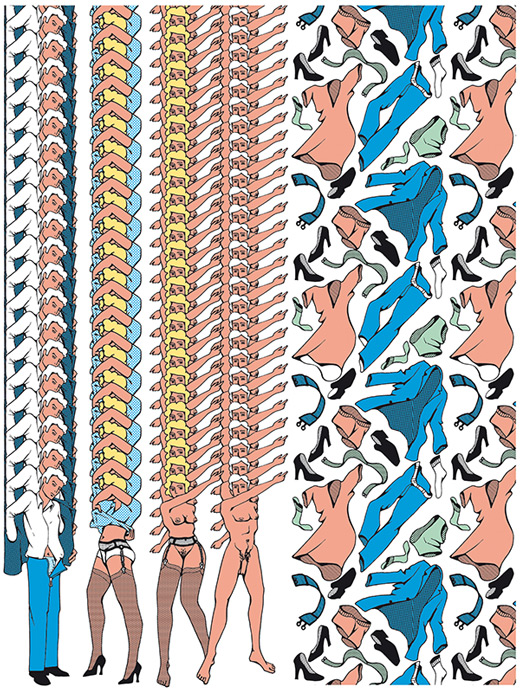

Nos toutes premières œuvres en textile étaient réalisées en tissage. Nous avons tissé des tapisseries assez monumentales, représentant des images agrandies et jouant avec l’idée de la basse définition et du pixel. Nous avons toujours eu un intérêt pour le textile car c’est évidemment une technique que l’on peut maîtriser dans nos ateliers. Il y a quelques années, c’est en explorant la broderie que nous nous sommes équipés de machines à broder industrielles, généralement utilisées pour réaliser des logos sur des casquettes ou des tee-shirts. Au lieu de broder des petits sigles, nous avons décidé de pousser ces machines dans leurs limites et de leur faire broder des surfaces entières, pour réaliser des coussins et des quilts. Historiquement, le quilt est un ouvrage très sophistiqué qui était réalisé en communauté et en guise de cadeau pour célébrer des évènements comme des mariages et les motifs représentés racontaient une histoire. Cette idée du travail en communauté nous intéressait, et c’est pour cela que nous avons choisi de représenter dans ces quilts brodés les écosystèmes et les principes de la permaculture dans les jardins potagers, en association avec des représentations des machines à coudre, broder et surjeter dont nous nous servons pour réaliser ces ouvrages.

JUSTIN MORIN

L’humour est très présent dans votre travail. Doit-on interpréter le choix du bidet, un motif récurrent dans votre production, comme un clin d’œil malicieux à l’urinoir de Duchamp, et à toutes les questions relatives au statut de la sculpture que cette œuvre a soulevées?

DEWAR & GICQUEL

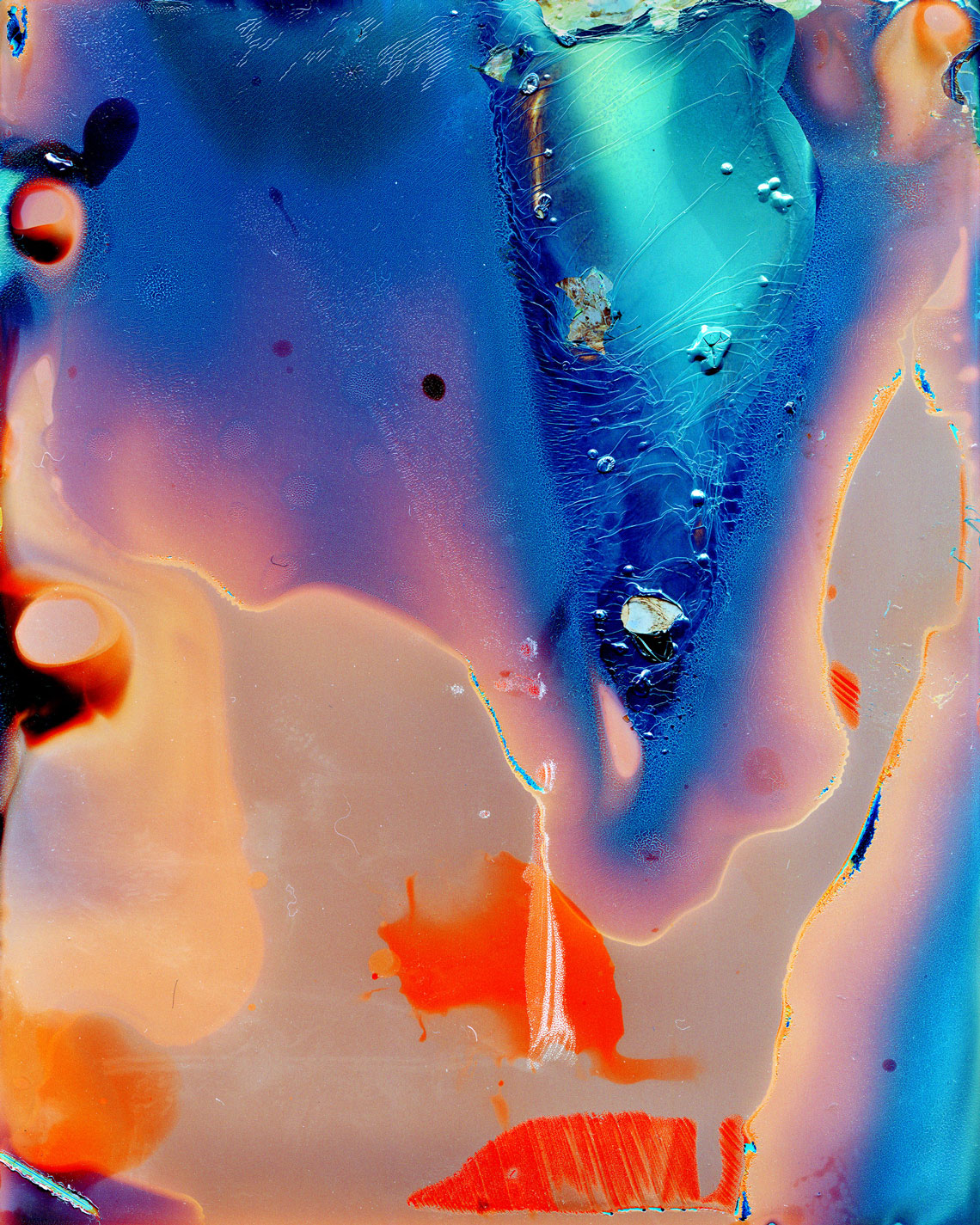

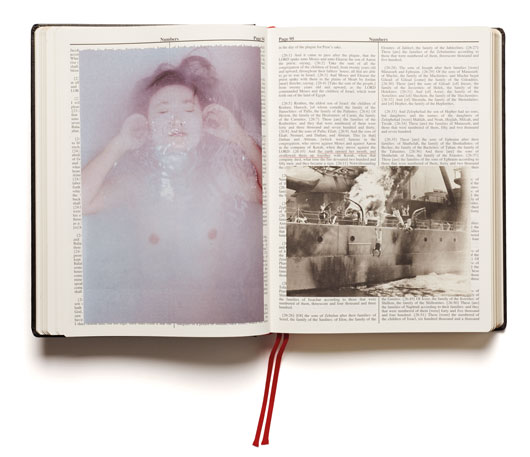

C’est une longue histoire ! Autour des années 2010, nous expérimentions autour de la céramique, en faisant fondre des objets trouvés en céramique. Nous amassions dans des fours toutes sortes de choses, des théières,des lavabos, des pots de fleurs, des briques, des plats à escargots, que nous faisions cuire à haute température. Les objets en faïence fondant à basse température, on pouvait créer des amalgames d’objets plus ou moins reconnaissables. Cette expérimentation s’est poursuivie pendant quelques années et nous a amenés à concevoir un plus gros four pour réaliser des fontes plus importantes. Nous avons fait acheminer des grands blocs de roche volcanique depuis l’Ardèche, que nous avons fait fondre dans ce four mais malheureusement en raison des contraintes techniques, liées notamment au refroidissement, ces recherches en sont restées là.

Nous nous sommes donc retrouvés avec ce grand four à bois et un questionnement sur ce que nous pouvions y cuire. Nous avons pensé «manufacture», puis «sanitaires». C’est ainsi que nous avons poursuivi notre exploration de la céramique en fabriquant des lavabos, des baignoires, des bidets, des toilettes… À la différence que cette fois-ci, ils n’étaient pas moulés comme ceux que l’on trouve dans le commerce, mais modelés à la main et émaillés d’engobes. Pour chaque cuisson, on pouvait fabriquer une quinzaine d’objets sanitaires sur un principe de série, mais qui finalement étaient tous uniques puisque tous modelés et placés dans une position différente dans le four, avec des effets de cuisson différents… Ce que l’on a tendance à oublier, c’est que dans l’industrie, les prototypes sont aussi modelés à la main. Les urinoirs de Duchamp ont aussi été modelés à la main.

En réalisant ces objets – qui ont une tuyauterie dedans, qui ont des creux, des courbes – , nous nous sommes rendu compte qu’il y avait un lien fort avec l’idée du plein et du vide en sculpture. Ce n’est que par la suite, lors d’une baignade dans les rochers en bord de mer, que nous avons fait le rapport entre la baignade, le minéral et la salle de bains, et que nous avons choisi de sculpter ces mêmes sujets dans le marbre rose. L’intimité, la nudité dans la salle de bains nous intéressent, comme une expérience contemporaine qu’ont les humains avec les éléments ; l’eau est amenée chez nous par les tuyaux pour nous offrir l’expérience quotidienne de la baignade…

JUSTIN MORIN

Effectivement, la salle de bains convoque l’intimité. D’ailleurs, on retrouve des corps nus dans vos œuvres. Mais la nudité chez vous n’est pas érotique, elle est plutôt anatomique, que vous montriez un pénis ou un intestin. L’idée de fluide est aussi essentielle dans votre travail, que ce soit l’urine, l’eau, la bave des escargots qui sont des prolongations des sujets que vous sculptez. Et même si ça n’est pas une incarnation littérale, il y a une certaine dimension sensuelle dans certaines de vos œuvres. Et toujours dans ces analogies qui se mettent en place dans votre travail, on peut ajouter que dans l’atelier, on utilise aussi l’eau pour couper les pierres, l’huile pour graisser les chaines des machines. La sculpture est une pratique physique, qui mobilise tout le corps et ses muscles, et on a tendance à l’oublier.

DEWAR & GICQUEL

Oui les fluides, les éléments et les espèces se mélangent dans le travail, sous la forme de rencontres et d’analogies qui mêlent l’eau, l’huile, les peaux ou les machines par exemple.

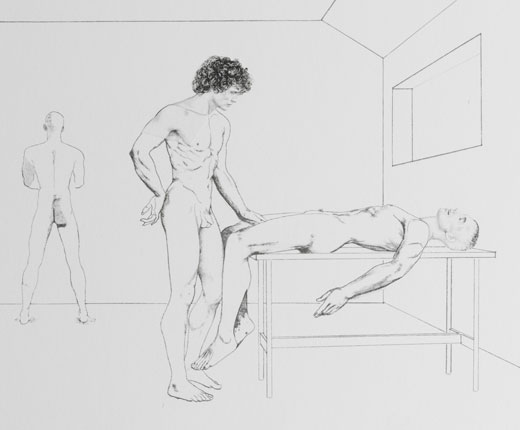

Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Nudes n°7, 2018. Marbre Rosa Aurora, 120 × 270 × 129 cm. Photo : Stan Narten.

Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Stoneware toilet and bidet, 2012. Céramique en grès cuite au feu de bois, 38 × 49 × 50 cm. Photo : Mareike Tocha.

Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Nudes n°3 (detail), 2017. Marbre Rosa Aurora, 210 × 110 × 50 cm. Photo : Stan Narten.

Nous pensons qu’il est dans notre intérêt d’être au contact avec les éléments, avec la matière, ne serait-ce que pour des questions d’humilité et pour se sentir en vie. Et il est vrai qu’on lira difficilement le labeur, les gestes, ou la mécanique qu’implique la facture d’une œuvre, tant les processus sont considérés aujourd’hui sous l’angle de la robotisation et de l’automatisation… Notre travail incarne une forme de lutte contre l’automatisation…

JUSTIN MORIN

Quels sont les artistes, qu’ils soient sculpteurs, peintres, musiciens ou cinéastes, qui vous inspirent?

DEWAR & GICQUEL

C’est une vaste question… Les granits noirs de l’Égypte antique, le compositeur et claveciniste Domenico Scarlatti, les poteries de Betty Woodman, les sculptures de Robert Gober, le livre L’homme et la charrue à travers le monde d’André G. Haudincourt et Mariel J.-Bruhnes Delamarre, le mobilier Breton… Et tous les jeunes artistes en général…

JUSTIN MORIN

Quels sont vos projets à venir?

DEWAR & GICQUEL

Nous préparons actuellement une exposition personnelle à Z33 en Belgique, qui ouvrira au printemps 2025.

Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Stone marquetry with body, soap dispenser, and taps n°3, 2017. Marbre, calcaire et granit, 80 × 100 × 2 cm. Photo : Margot Montigny .

Toutes les œuvres sont reproduites ici avec l’aimabe autorisation des artistes, Antenna Space, Shanghai ; C L E A R I N G, New York/Los Angeles ; Jan Kaps, Cologne ; Loevenbruck, Paris.

Le chant

d’un cygne

Édouard LouisGus Van Sant

Alors que l’on attendait impatiemment le retour de Gus Van Sant au cinéma après son dernier film, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, sorti en 2018, le réalisateur américaina surpris ses admirateurs en réalisant la quasi-totalité de la seconde saison de la série anthologique Feud. Consacré à la dispute opposant l’écrivain Truman Capote à sesriches amies, le récitrevient sur les blessures des différents protagonistes, et l’impact qu’un simple texte peut avoir sur le réel. Une réflexion sur le pouvoir de la littérature qui pouvait difficilement laisser Édouard Louis insensible. L’auteur français, qui vient de publier son sixième livre, intitulé Moniques’évade, a dévoré les épisodes consacrés à l’inénarrable Capote. Il s’entretient ici avec le réalisateur autour de cette figure disparue il y a tout juste quarante ans et qui pourtant ne cesse de fasciner.

Édouard Louis

Gus, je viens de terminer la série Feud – Capote vs the Swans, que tu as réalisé autour de Truman Capote. C’est une série incroyablement puissante, qui aborde les questions de l’homosexualité, de l’amitié, du pardon, de la littérature, dont j’aimerais qu’on parle aujourd’hui. Mais avant cela, je voulais te demander simplement quel avait été le point de départ de ce projet ?

Gus Van Sant

Il y a deux ans, lors d’un diner, mon ami Robin Baitz m’a raconté qu’il était en train d’écrire autour de cette histoire entre Truman Capote et ses « cygnes », le surnom que Truman avait donné à ses riches amies. Il se trouve que je connaissais plutôt bien le sujet puisque j’avais lu l’article intitulé La Côte Basque, publié en 1965 dans le magazine Esquire. Ce texte a causé une rupture entre Capote et ces femmes. De Truman, je connaissais également les trois ou quatre chapitres de Answered Prayers, son roman inachevé. Le fait qu’il n’ait jamais réussi à terminer son livre, mais aussi son rapport avec Andy Warhol – dans les années 50, Truman a essayé de garder Andy à distance, car il le trouvait trop insistant… Quelques années plus tard, il a accepté son invitation et s’est mis à écrire pour son magazine Interview… –, la période du Studio 54, j’étais familier avec tous ces éléments. Quant à Ryan Murphy, qui a produit et imaginé la série, je connaissais une partie de son travail, notamment la série Hollywood, inspirée du livre Full Service de Scotty Bowers. J’ai demandé à Robin Baitz s’il pensait que Ryan accepterait qu’un réalisateur extérieur vienne travailler sur ce projet… Il lui a demandé, sa réponse était positive : « Si c’est ce que Gus souhaite, il peut le faire ». C’est seulement ensuite que j’ai réalisé que je devais vraiment le faire ! (rires). Ryan a écrit le contour de l’histoire, Robin l’a rempli et j’ai réalisé six épisodes sur les huit de cette saison.

Édouard Louis

Que pensais-tu de Truman Capote et de son œuvre littéraire avant de travailler sur cette série ?

Gus Van Sant

Je crois que j’ai lu In Cold Blood [De sang froid] lorsque j’avais 13 ans. Le livre appartenait à la mère d’un ami, il était placé sur la table de la cuisine, c’était plutôt un gros livre. Rien que le titre semblait menaçant. Cette femme m’a dit que c’était un très bon livre. In Cold Blood a eu beaucoup de succès, notamment auprès des femmes au foyer, sans doute car il permettait à ses lectrices, vivant dans des coins reculés comme le Connecticut, de lire la même chose que les femmes de l’aristocratie new-yorkaise.

Truman Capote tenant sa couverture du magazine Interview à La Factory. COuverture réalisée par Richard Bernstein, janvier 1979. Photo: George Rose. Extrait du livre Richard Bernstein Starmaker: Andy Warhol’s Cover Artist de Roger Padilha & Mauricio Padilha, publié par Rizzoli, New York, 2018.

C’est comme ça que je l’ai découvert. À cette période, il faisait quelques interventions à la télévision pour présenter son livre. Ma mère disait qu’elle l’aimait car il parlait avec une drôle de voix mais aussi parce que la manière dont il disait les choses était précise et belle. Elle se sentait bien en l’écoutant.

Récemment, j’ai relu ses livres. Pour moi, il est l’un de ces auteurs comme Norman Mailer qui maitrisait parfaitement la description avec subtilité et nuance. Son écriture était poétique. Et c’est quelque chose qu’il a perdu dans Answered Prayers.

Édouard Louis

Dans Feud, nous sommes témoins de la fascination que Truman exerce sur les femmes de son entourage, ses cygnes. C’est intéressant car il semblerait que cette fascination s’étendait à bien plus de monde, comme à ta mère… Est-ce que tu étais conscient de ce parallèle pendant la réalisation de la série ? À quel point ton rapport biographique à Capote a-t-il joué ? Est-ce que la fascination de ta mère pour Capote par exemple t’a inspiré en filmant les actrices qui jouent les Cygnes de Capote ? Tu les filmes d’une façon si sensible, si généreuse en un sens…

Gus Van Sant

Pas directement, mais j’ai fait des parallèles à d’autres niveaux entre la vie de Truman et la mienne car Truman est né dans une toute petite ville de La Nouvelle-Orléans. Mes parents sont aussi nés dans une petite ville du Sud, du Kentucky. Ma mère était plutôt réservée, mais elle avait une sœur par exemple qui avait une voiture noire, une Jaguar convertible, un choix vraiment excentrique. Ses goûts étaient marqués par sa situation… Et pour en revenir à Capote, j’ai pensé à sa mère lors du tournage, cette mère assez excentrique elle aussi, la mère de cet homme gay. Elle l’a pratiquement abandonné en le laissant à sa propre mère… Truman a vécu avec sa grand-mère. Il y a une photo célèbre de lui, habillé d’un costume blanc alors qu’il avait cinq ans. La mère de Truman voulait être une femme du monde, elle voulait vivre à New York sur Park avenue. Elle s’est mariée avec un homme plutôt riche, elle voulait vraiment intégrer cette aristocratie mais n’a jamais réussi à atteindre les cercles les plus prestigieux.

Édouard Louis

Et Truman en intégrant ces cercles a offert à sa mère une forme de revanche. C’est ce que tu montres dans la série.

Gus Van Sant

Oui, une forme de revanche contre cette société dans laquelle sa mère n’avait pas été acceptée. Truman est allé au lycée à Greenwich, dans le Connecticut, pas très loin de Darien, où j’ai moi-même grandi. Ce sont des petites villes en périphérie de New York, beaucoup d’hommes prenaient le train le matin pour aller y travailler et rentraient le soir. Je crois qu’il est resté une année ou deux à Greenwich. Il se rendait aussi à New York avec les filles qu’il avait rencontré au lycée, ils essayaient d’aller dans des clubs huppés ou de jazz, tous ces endroits dans lesquels tout le monde à l’époque voulait rentrer. Truman était déjà en train de s’évertuer à monter l’échelle sociale, dès le lycée, et il n’a cessé de vouloir le faire tout au long de sa vie… Et toi Édouard, comment est-ce que tu as découvert l’œuvre de Truman Capote ?

Édouard Louis

Assez tardivement. C’est assez étrange car je me pose des questions depuis longtemps sur la place de la fictionet du réel dans l’écriture, je m’interroge sur la façon dont le réel peut permettre de subvertir les formes littéraires canoniques, et les livres de Capote participent à cette réflexion, mais pour des raisons qui me sont inconnues, j’ai mis du temps à les lire. Je crois avoir commencé il y a deux ans, avec De sang Froid. Et cette lecture a été extrêmement forte. C’est un livre immense.

Photogramme extrait de l’épisode 1 de la série Feud : Les Trahisons de Truman Capote, créée en 2023 pour FX par Ryan Murphy, réalisée par Gus Van Sant.

Je connaissais Capote et sa personnalité à travers les photo-graphies que j’avais vues de lui, à travers des entretiens. Et je me souviens comment, en lisant De Sang Froid, je me demandais à quel point ce « corps gay », avec sa petite voix fluette qui fascinait ta mère, Gus, comment ce corps-là, aussi délicat, aussi vulnérable et haut en couleur à la fois, avait pu écrire une histoire sombre, violente et aussi terrible. Il y a un mystère, une contradiction, comme si Proust ou Barthes avaient écrit les livres de Faulkner.

Truman Capote le disait lui aussi : il était comme sorti de lui-même pour écrire ce livre, et cet écartèlement l’a laissé sans forces, épuisé, ce qui expliquait en partie, selon lui, son incapacité à écrire après De sang Froid. D’ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à Feud et à ce roman. Dans De sang Froid, deux hommes entrent dans une maison et massacrent la famille qui y vit. Capote raconte ce fait divers, mais aussi ce qui a amené à son exécution, l’histoire de ces meurtriers, leur passé, leur enfance, les humiliations qu’ils ont vécues. Et en faisant ça, il rend l’histoire de ces hommes qui ont commis ce crime horrible plus complexe, et on ressent même une forme d’empathie pour eux. On perçoit que le crime qu’ils ont commis a une histoire, qui dépasse ces deux individus. Évidemment ça ne rend pas le crime moins horrible, et Capote n’essaye pas de le rendre moins horrible, mais il y a cette tentative de comprendre pourquoi ils l’ont fait. Et pour moi, il y a quelque chose de similaire qui se joue dans Truman vs the Swans. Le crime n’est pas aussi terrible évidemment, et même beaucoup moins, mais la série commence également avec un (plus petit) crime : Truman trahit ces femmes new-yorkaises, les Cygnes. Le crime n’est pas si petit d’ailleurs car une femme s’est suicidée en partie à cause de cette trahison. Truman Capote trahit ses amies les plus proches, ces femmes qu’il voit tous les jours,il les expose, il raconte leurs secrets dans ce texte que tu mentionnais, La Côte Basque. Et au fur et à mesure que l’histoire se dévoile, on découvre des éléments qui expliquent pourquoi l’écrivain a fait cela à ses amies. Sa mère a été humiliée socialement, et il a voulu prendre sa revanche. Il a été humilié en tant qu’homme gay par une de ces femmes de la très grande bourgeoisie, qui l’a traité de « tapette ». On voit aussi que Capote fait des mauvais choix parce qu’il est tétanisé par l’angoisse de ne pas réitérer le succès qu’il a rencontré avec In Cold Blood. Tous ces éléments qui se cumulent dissolvent en quelque sorte sa responsabilité, la complexifient, exactement comme Truman lui-même a complexifié le crime des meurtriers dans son roman. Plus on avance dans ta série, et moins on en veut à Truman, ou en tout cas on comprend ce qui s’est passé. Est-ce que c’était ton intention Gus ? Est-ce que tu as fait une série pour pardonner Truman ? Est-ce qu’il y a selon toi un rapport entre l’art et le pardon ?

Gus Van Sant

Je ne sais pas. Dans tous les films que j’ai pu faire, je m’investis à travers ce qu’on pourrait appeler des « incantations » : rappeler les réalités auquel le récit fait référence. C’est ce que fait le cinéma : on a une histoire, et dès qu’on commence à la filmer, des acteurs jouent des actions, des mouvements, des moments, et rendent cette histoire vivante, et donc plus complexe. Pour ma part, quand je réalise un film ou une série, j’essaye d’interpréter ce qui est écrit dans le scénario. Pour Feud, la construction des scènes venait de Ryan Murphy. Mais je crois qu’il aurait pu écrire presque n’importe quoi, je l’aurais quand même compris et interprété comme l’histoire que je connaissais, avec ma propre perception de la situation. La structure de Ryan a été extrêmement utile pour comprendre ce qu’il fallait mettre en avant parmi toutes les pièces de ce puzzle, et quand les dévoiler. Robin, en tant que scénariste, est connu pour ses longs dialogues. Il a inventé Truman dans ces situations, car il n’y avait pas nécessairement de retranscriptions de ce qu’il a dit à ces femmes. Capote en a parlé en interviews, mais il fallait d’une certaine manière remplir les vides. Robin avec ses dialogues explique beaucoup de choses. Et je dois ajouter que Tom Hollander, qui interprète Truman, a été très fort pour rendre ces raisonnements essentiels, car à la lecture des scénarios, j’ai parfois pensé qu’il fallait en couper certains. J’avais peur que ça soit trop long, que ça manque de rythme. Et au final, ça n’a pas été le cas grâce à Tom qui a toujours compris l’intérêt de ces mots, ce qui a rendu son interprétation encore plus juste. Moi je ne pouvais que réagir à la réalité du tournage : tout était très rapide. On a commencé à tourner le premier épisode sans que l’intégralité de scénario ait été écrit. Tant qu’on est pas sur le plateau, les choses ne sont pas concrètes. Donc avant que le tournage ne commence, je me suis contenté de réfléchir au placement des caméras, c’est tout, car il y avait trop de paramètres que je ne pouvais pas maîtriser. Au final, mon travail a été de filmer la rencontre de ces différents talents, ceux de Ryan, de Robin, Tom Hollander, de Naomi Watts. J’ai filmé tout cela et j’ai en fait ma propre interprétation.

Édouard Louis

Oui, justement, en parlant du placement des caméras et de cette question du pardon que j’évoquais, j’ai justement trouvé que tout, dans la manière dont tu réalisais la série, l’angle, les mouvements de caméras, les zooms, j’ai trouvé que tous ces éléments allaient dans le sens du pardon, ou au moins, du refus de condamner. Comme s’il existait une manière purement formelle de pardonner, en dehors du discours. Comme si un mouvement de caméra pouvait représenter une forme de pardon.

Couverture du magazine Interview, réalisée par Richard Bernstein, janvier 1979. Extrait du livre Richard Bernstein Starmaker: Andy Warhol’s Cover Artist de Roger Padilha & Mauricio Padilha, publié par Rizzoli, New York, 2018.

Je trouve que tu es très délicat avec tes personnages. Que ta caméra à la fois les caresse, les accompagne comme une amie, à d’autres moments les replace dans une situation plus grande.

Cela m’a fait penser à Kafka, et à cette idée Kafkaïenne sur laquelle Geoffroy de Lagasnerie a écrit, selon laquelle, enfin de compte, tout le monde est innocent de tout. Kafka dans la lettre au père énumère les excès de son père, mais il lui dit qu’au fond, il sait qu’il est innocent – que le problème se trouve ailleurs. Au fond, j’ai ressenti ça dans la manière dont tu as filmé Truman et son amie Babe Paley. Peut-être cela n’était pas conscient, car comme tu viens de le mentionner, quand tu crées, tu te laisses porter par une intuition, plus que par un discours. Tu m’as dit un jour que parfois le corps sait mieux que la tête ce qu’il faut faire…

Gus Van Sant

Oui !

Édouard Louis

J’ai aussi trouvé que la série dépeignait de manière très juste l’homosexualité. Comme si cette série était aussi un Portrait de l’homosexuel – un des plus beaux que j’ai vu depuis longtemps : qu’il s’agisse d’homophobie, de désir, de fascination pour la masculinité, de l’amitié avec les femmes,aussi compliquée puisse-t-elle être, de la relation à la mère ou encore des rêves de gloire, qui sont certainement une forme de revanche face aux enfances souvent difficiles que les gays peuvent avoir vécus… Ce désir d’évasion, comme Jean Genet qui s’évadait sur les toits… Pour moi, la série parle vraiment d’homosexualité en général, pas uniquement celle de Truman… C’était ton intention ?

Gus Van Sant

J’ai lu quelques romans de Jean Genet ! De Jean-Paul Sartre également, quand j’étais au lycée…En tout cas, ces récits font partie de mon histoire et ressortent consciemment ou non. Quand j’étais enfant, de mes 11 à 14 ans – à peu près au moment où Truman terminait In Cold Blood –, j’ai eu un professeur d’art à l’école qui était homosexuel. Il portait une cravate noire fine avec un costume parfaitement taillé, il était Canadien francophone. Il nous a appris l’art nouveau, à faire des mobiles à la manière de Calder, il peignait également dans notre salle de classe. Il partageait avec nous ce qu’il faisait durant ses week-ends, on venait dans sa classe juste pour l’écouter. Pour moi, il a été une sorte de connexion avec la vie homosexuelle new-yorkaise du début des années 1960. Ce sont aussi ces souvenirs, en plus des livres lus, que j’ai sans doute, inconsciemment, déployé dans la série. Donc je crois que les choses se transmettent, d’une manière ou d’une autre.

Édouard Louis

Dans le cinquième épisode, que tu n’as pas réalisé, intervient James Baldwin. L’auteur vient pour aider son camarade. Et à travers les moments qu’ils partagent ensemble, tu pointes l’importance des communautés, de la communauté gay et du soutient qu’elle peut apporter. Je suis curieux de savoir combien cette dimension compte pour toi. Est-ce que tu es plutôt entouré ou solitaire dans la création ?

Gus Van Sant

Je suis plutôt seul ! Je me bats seul. Et toi ?

Édouard Louis

Pour moi il y a un lien important entre amitié et création. Évidemment, dès que l’on essaie de faire quelque chose de nouveau, ou au moins de différent, on doit faire face à des réactions violentes, qu’elles soient d’ordre artistique ou politique. Et je crois que l’amitié m’a permis de ne pas avoir peur de ça. J’ai été si souvent insulté pour mes livres, par des journalistes, des critiques littéraires ou des universitaires… L’amitié permet de se donner une légitimé propre, et de ne pas être autant heurté par les critiques. Si Thomas Ostermeier, ou mes amis Didier Eribon ou Nan Goldin aiment ce que j’écris, alors le reste n’a plus vraiment d’importance.

C’est d’ailleurs ce qu’on voit dans Feud. Truman, pour pouvoir écrire, a besoin d’avoir des personnes autour de lui. À partir du moment où il perd l’amitié de ses femmes, il ne peut plus rien faire. On voit bien comment l’absence d’amitié affecte sa capacité à créer. Évidemment, il y a des artistes qui travaillent dans la solitude, je pense à Thomas Bernhard, mais c’est un mystère pour moi. C’est cette même solitude que tu cultives dans la création ?

Gus Van Sant

Je croyais que la question concernait le combat, pas l’écriture !

Édouard Louis

On peut considérer les deux termes comme synonyme ! (rires)

Gus Van Sant

Oui, dans ce cas, je crois que l’on a besoin d’immunité pour créer. L’écriture est une forme d’amitié sociale, un tournage l’est aussi. Il y a toujours un groupe de proches avec qui je partage mes projets, mes convictions et mes doutes. Mais quand il s’agit de se battre, alors oui, je me bats seul.

Édouard Louis

Une amitié, pour qu’elle dure, doit aussi savoir pardonner – désolé, c’est un sujet qui m’obsède et sur lequel je veux t’entendre (rires). Si Truman était ton ami et écrivait sur toi comme il l’a fait dans La Côte Basque sur les Cygnes, est-ce que tu lui aurais pardonné ?

Gus Van Sant

Peut-être ! Je ne suis pas sûr ! (rires) Cela dit, j’ai quelques amis qui ne parlent plus à leur famille, et je trouve ça toujours surprenant, voire choquant. C’est dur pour moi de voir certaines personnes couper définitivement les liens avec les autres. Je crois que je serais dans le pardon. Je ne comprends pas qu’on puisse arrêter de se parler. Peut-être que c’est différent en France ! (rires)

Photogramme extrait de l’épisode 1 de la série Feud : Les Trahisons de Truman Capote, créée en 2023 pour FX par Ryan Murphy, réalisée par Gus Van Sant.

Je constate par contre qu’il y a des personnes qui ne me parlent pas, non pas à cause de moi, mais à cause de mon art. Ils ont entendu parler de moi, n’ont jamais vraiment rien vu mais ont décidé qu’il valait mieux ne pas me parler. Je suis parfois confronté à ces personnes. Quand je les rencontre, ils se tournent et s’en vont !

Édouard Louis

Quoi ? Mais qui sont ces gens ? Des catholiques radicaux qui t’en veulent de parler d’homosexualité ?! (rires)

Gus Van Sant

C’est peut-être ça ! Ou alors, peut-être à cause de Drugstore Cowboy, mon second film qui parlait d’addiction aux drogues. Je me souviens qu’à l’époque de sa sortie, j’étais à une fête et j’ai entendu quelqu’un qui ne savait pas qui j’étais dire « C’est absurde, c’est stupide, c’est ridicule ». Et quand j’ai essayé de parler à cette personne, elle a simplement répondu qu’elle ne voulait pas me parler.

Édouard Louis

C’est tellement grotesque que c’est hilarant ! Bon, il est vrai aussi que produire des oppositions, quand on est un artiste, c’est une chose saine. Truman a lui aussi produit des lignes de fracture, tu montres dans ta série que certaines personnes le haïssaient, comme Gore Vidal notamment…

Gus Van Sant

Oui, mais ce qui est aussi fou avec Capote, c’est qu’il n’a plus été capable de créer à un certain moment. Il n’a jamais fini Answered Prayers. Il a traversé presque deux décennies pendant lesquelles il n’a pas été capable de terminer ce livre, alors qu’il n’arrêtait pas de dire qu’il écrivait. Il était devenu une célébrité qui faisait un peu trop la fête et ne travaillait plus vraiment. Je vois parfois ça à Hollywood, avec certaines personnes qui atteignent une certaine notoriété et validation, et qui ensuite n’arrivent plus à écrire ou réaliser.

Édouard Louis

Et pourtant l’incapacité de Capote à terminer ce livre a contribué à sa légende. Un peu comme Rimbaud, qui a renoncé subitement à la littérature. C’est aussi l’une des raisons pour laquelle on l’aime autant, non ? Beaucoup de gens disparaissent mais peu disparaissent d’une façon aussi légendaire que Rimbaud ou Capote. Et d’ailleurs, peut-être qu’inconsciemment Truman a compris que son blocage allait couronner son œuvre, peut-être plus qu’Answered Prayers l’aurait fait s’il l’avait terminé.

Gus Van Sant

Oui c’est vrai. Et puis il y a aussi un côté chasse au trésor avec ce dernier livre achevé. « Où est-ce que ce roman est passé ?! ». A-t-il été détruit ? Peut-on le retrouver ? Beaucoup de personnes pensent qu’il est entreposé dans un dépôt oublié. D’autres pensent qu’il est disséminé dans ses correspondances. Je ne pense pas que ça soit le cas car cela a déjà beaucoup été étudié… Et pour d’autres, il n’a jamais été écrit, donc il n’existe pas ! Le mystère reste entier et participe à la fascination pour Truman Capote…

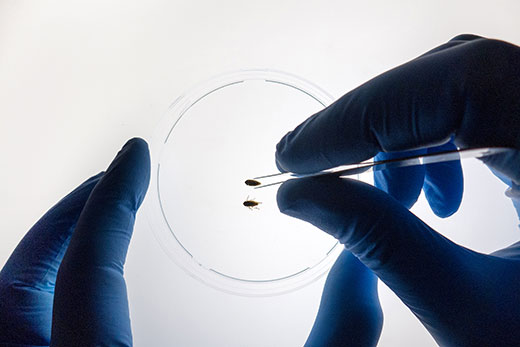

Sex(y)

Isamaya Ffrench

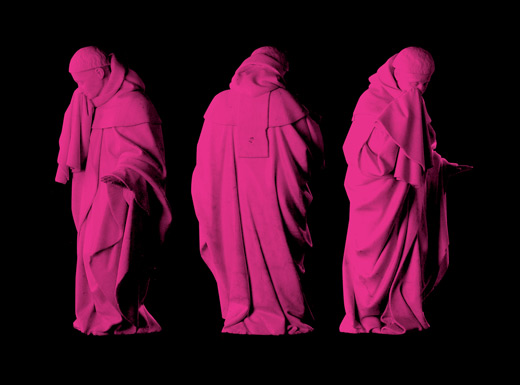

Respectée depuis plus de dix ans dans l’industrie cosmétologique en tant que makeup artist, l’Anglaise Isamaya Ffrench a lancé en 2022 sa propre ligne de maquillage sobrement intitulée Isamaya. Dans un élan d’anticonformisme, cette gamme de produits qualitatifs célèbre l’expression de soi. C’est d’ailleurs ce qui motive le design explicite de Lips, rouge à lèvres qui se loge dans une reproduction chromée de pénis. L’allégorie phallique du bâton de rouge est ici entièrement assumée. Mais pour autant, l’objet n’est pas à prendre comme une provocation, puisque ses proportions le rapprochent plus du croquis coquin – que l’on retrouve d’ailleurs sur l’emballage, comme une invitation à ne pas trop se prendre au sérieux – que de la planche anatomique.

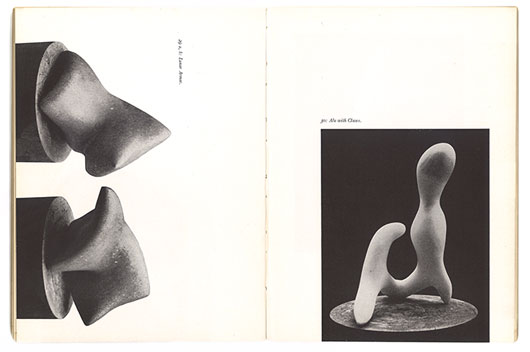

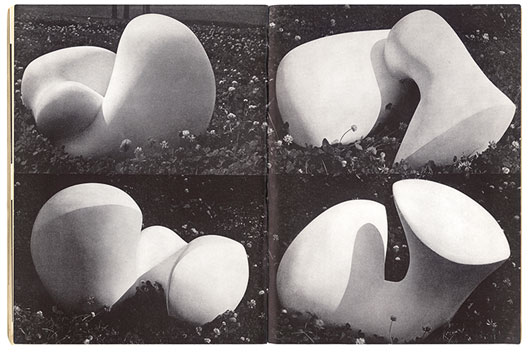

Mais ce qui nous interpelle dans cet objet de collection, c’est sa filiation avec une sculpture polémique de Constantin Brancusi, figure emblématique de l’art du XXe siècle, mort à Paris en 1957. On peut d’ailleurs voir une passionnante reconstitution de son atelier sur le parvis du Centre Pompidou. De son œuvre, on retient sa maîtrise de l’épure, de la légèreté et de l’élévation, tant d’un point de vue matériel que spirituel. Parmi ses pièces maîtresses, on cite fréquemment son portrait de la poétesse et baronne Renée Frachon qui, au fil des variations, sera de plus en plus minimaliste pour atteindre sa quintessence : une forme ovale semblable à un œuf. En 1916, il réalise la fameuse pièce controversée : Princesse X, une sculpture en bronze poli se voulant être un portrait de la princesse Marie Bonaparte, mais suggérant pour beaucoup la forme d’un phallus. Il est bon de rappeler que l’ultime descendante de Napoléon était une amie de Freud et contribua à faire émerger la psychanalyse en France. Et c’est d’ailleurs en 1951, soit 35 ans après la naissance de Princesse X, qu’elle publiera l’ouvrage De la Sexualité de la femme, sujet qui fut au cœur de ses recherches et de sa vie. La sculpture, dont il existe une version en marbre conservée au Sheldon Museum of Art (dans le Nebraska, aux États-Unis), reprend les fameuses formes ovales tant appréciées par l’artiste. Deux œufs forment le buste de la princesse, et un troisième représente son visage qui repose sur un long cou. Mais ces volumes suggestifs ne sont pas au goût de tous et la sculpture se voit refuser l’accès au Salon d’Antin en 1916. Elle est exposée l’année suivante à New York, puis fait scandale au Salon des indépendants en 1920. Face aux critiques, l’artiste déclara : « Ma statue, c’est la synthèse de la femme, l’Éternel féminin de Goethe, réduit à son essence. » Malice ou vision sincère et taoïste du masculin et du féminin, Princesse X est avant tout une sculpture qui questionne.

En choisissant cette surface chromée et miroitante, les « lèvres » d’Isamaya Ffrench font un clin d’œil appuyé à l’histoire de l’art. Soulignons que l’objet est rechargeable, ce qui explique en partie son poids.

Photographe Romain Roucoules

Décoratrice Justine Ponthieux

Beaucoup plus espiègle que provocateur, ce sex(y) rouge à lèvres ne cesse de surprendre par les mouvements qu’il implique. Car une fois le capuchon enlevé, pour l’appliquer sur les lèvres, il faut littéralement le tenir par les testicules. Une manière de jouer avec les clichés phallocrates, avec style !

texte de Muriel Stevenson

Übermensch

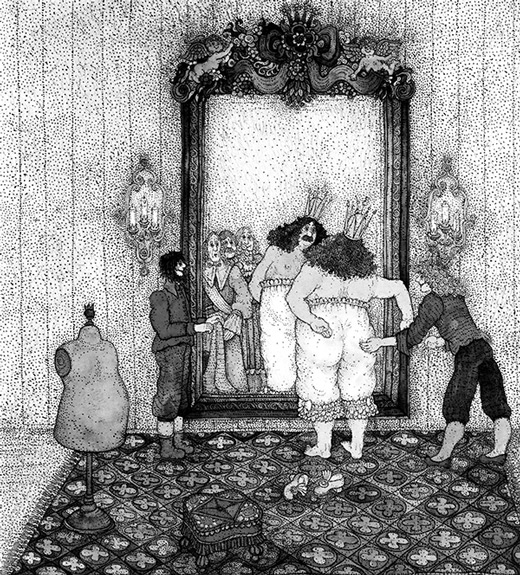

Ebecho Muslimova

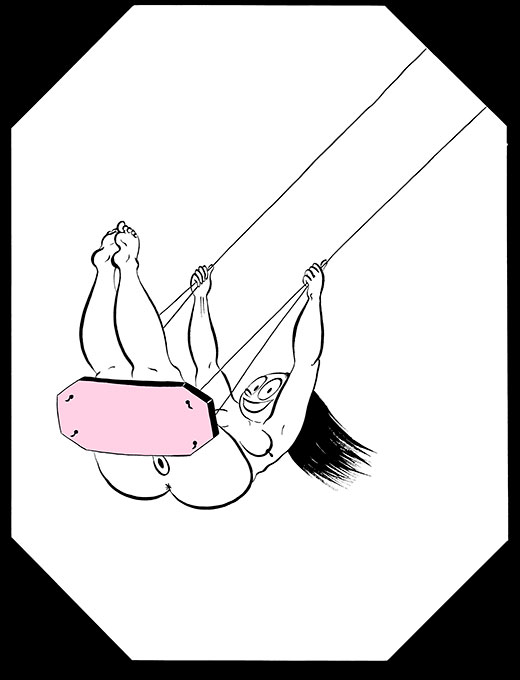

Depuis quelques années, le monde de l’art a vu apparaître un personnage hors norme. Nue, grosse et douée pour se mettre dans les situations les plus incongrues, Fatebe est l’alter-ego d’Ebecho Muslimova. Originaire du Daghestan russe, installée à New Yorkdepuis son enfance, l’artiste met en scène à travers dessins, peintures et installations cette héroïne loufoque, extrapolation de sa personnalité et témoin de ses affres. Chaque nouvelle apparition de Fatebe (contractionde Fat et Ebecho) renforce son caractère extraordinaire, puisqu’elle ne cesse de survivre aux anecdotes masochistes qui se succèdent. C’est dans cet oxymore, entre légèreté et cruauté, affirmation et résignation, que se joue la force des œuvres de Muslimova. Le corps quasi liquide de Fatebe lui permet de tout accepter et rien ne semble finalement si grave. L’artiste répond à nos questions avec l’humour qui la caractérise et revient sur la relation atypique qu’elle entretient avec sa création.

JUSTIN MORIN

Quelle a été votre première rencontre avec l’art ?

EBECHO MUSLIMOVA

Enfant, je n’arrivais pas à faire caca. En fait, j’avais tellement d’énergie que j’avais du mal à rester assise suffisamment longtemps pour ça. Mes parents ont fini par me mettre sur les toilettes, avec un crayon et du papier, et m’ont dit de canaliser cette hyperactivité sur la page. Mes rencontres avec l’art sont nées de cette constipation. Je pense que c’est encore le cas aujourd’hui.

JUSTIN MORIN

En une seule image,vous développez une narration complète grâce aux poses de votre personnage, son expression, ses interactions avec son environnement. Comment développez-vous vos idées ? Faites-vous beaucoup de croquis ?

EBECHO MUSLIMOVA

Les chemins sont multiples. Parfois c’est une révélation soudaine, d’autres fois c’est un travail exigeant d’affinage. Par certaines journées miraculeuses, une image claire m’apparaît : la pose et l’intention de Fatebe, juste là – dans la rue, sous la douche, dans le studio.Lorsque cela se produit,le dessin est presque une jubilation. D’autres fois, l’image de départ est vague et je passe mon temps à la réduire, la clarifier et la mettre au point. Dans tous les cas, mon processus est moins une construction ou une déduction qu’une longue recherche, j’avance à coup d’essais et d’erreurs en exploitant la moindre idée, pour voir où le personnage lui-même me mènera.

JUSTIN MORIN

Quels sont les artistes qui vous inspirent ?

EBECHO MUSLIMOVA

En général, je suis attirée par les artistes qui saisissent l’importance de l’humour – les artistes qui peuvent en jouer, insouciants et irrévérencieux, sans distraire de l’œuvre, ni proposer une dimension ultérieure, mais qui en font le matériau de l’œuvre elle-même.

JUSTIN MORIN

Lorsque vous proposez une peinture murale, comme celle que vous avez réalisée à la Renaissance Society de Chicago, vous aimez utiliser l’architecture du lieu et son espace. Cette exploration du volume pourrait-elle vous donner envie de développer une approche plus sculpturale de Fatebe ?

EBECHO MUSLIMOVA

Oui, mais avec un bémol. Les œuvres murales me permettent de m’amuser avec les dimensions de Fatebe, en m’approchant du langage sculptural. Mais je m’intéresse à la tension entre l’espace plat et imaginé du monde de Fatebe et l’espace d’installation, physiquement tridimensionnel.

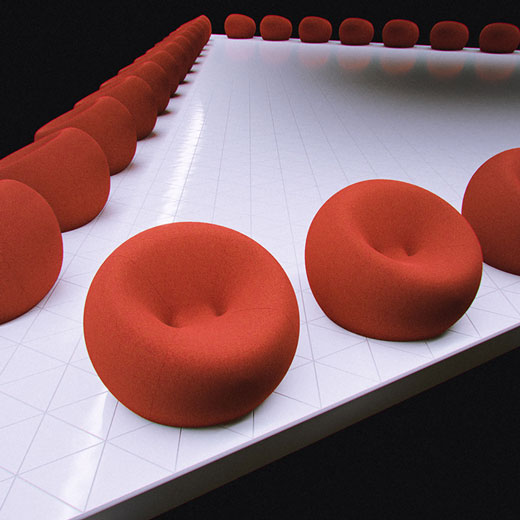

Ebecho Muslimova, Fatebe Inner Peace, 2017. Encre japonaise Sumi, 23 × 30 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Maria Bernheim, Zurich.

Ebecho Muslimova, Fatebe Thin Slab, 2022. Email et peinture à l’huile sur aluminium Dibond, 243 × 243 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de la galerie Maria Bernheim, Zurich et de Magenta Plains, New York.

C’est un effet Roger Rabbit : elle peut exister dans les deux réalités, dans les deux espaces dimensionnels. Récemment, j’ai ajouté des objets à mes installations, et j’interviens dans la troisième dimension. J’aime ce suintement vers la sculpture : des étapes dans ma pratique qui conduisent lentement Fatebe vers la troisième dimension.

JUSTIN MORIN

Fatebe a évolué avec les années. Vous avez ajouté des touches de couleurs dans vos dessins en noir et blanc. Vous jouez avec les échelles et les techniques de peinture. Cette notion de jeu – mais aussi d’évolution – est très présente dans votre travail. Quelle que soit la situation dans laquelle se trouve Fatebe, elle est positive.

EBECHO MUSLIMOVA

Oui. C’est son rôle !

JUSTIN MORIN

Peut-on voir en Fatebe une réflexion sur la pression exercée par les normes de beauté de notre société ?

EBECHO MUSLIMOVA

Non, elle ne questionne aucune norme de beauté particulière. Son grand talent, c’est sa capacité à régurgiter la pression.

JUSTIN MORIN

Le corps de Fatebe semble presque magique, un peu comme le sac de Mary Poppins. En fait, dans toute sa nudité, son corps ressemble vraiment à sa maison. Quelque chose qui n’est pas parfait mais qui l’accueille.

EBECHO MUSLIMOVA

Fatebe est ce qu’elle semble être. C’est ce qui la rend magique : elle existe dans un monde imaginaire où ce qu’elle a est tout ce dont elle a besoin.

Ebecho Muslimova, Drawing 20, 2018. Encre japonaise Sumi et gouache sur papier, 49,8 × 42,2 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Maria Bernheim, Zurich.

Ebecho Muslimova, Fatebe Fenced, 2021. Encre japonaise Sumi sur papier, 30,5 × 22,9 cm.

Le maximum

du minimum

Niko Romito

On se demande pourquoi, lorsque l’on entend le terme « maximalisme », on pense immédiatement à quelque chose de spectaculaire à voir. Spontanément, nous pourrions dire que Jeff Koons représente dignement le maximalisme dans l’art contemporain, Steven Spielberg au cinéma et Gianni Versace dans la mode. De même, le « minimalisme » évoque immédiatement des lignes pures, des espaces vides, l’absence de couleur, beaucoup de blanc, beaucoup de gris, et au pire un peu de noir. Ludwig Mies van der Rohe est évidemment perçu comme un architecte minimaliste, tandis qu’Ingmar Bergman pourrait être son équivalent dans le cinéma et Yohji Yamamoto dans la mode.

Cependant, il ne faut pas oublier que le sens de ces concepts évolue avec la société qui les utilise. Dans le monde contemporain, où l’on fétichise « l’expérience » et la « sensorialité » dans tous les domaines de la vie, la « sensation » est le Graal ultime. Ce n’est pas un hasard si, au cours des dix dernières années, le monde de la gastronomie a atteint des sommets de popularité jamais atteints auparavant dans l’histoire.

La culture contemporaine de la nourriture, avec sa vision revisitée des équilibres entre quantité et qualité, est le terrain idéal pour explorer de nouvelles combinaisons entre « maximum » et « minimum ». À l’époque de Van der Rohe, la devise du moment était « less is more », mais dans les restaurants prestigieux de nos jours, on réalise fréquemment que « moins » et « plus » peuvent tout simplement coexister, non pas tellement dans l’assiette, mais certainement dans la bouche.

La cuisine de l’Italien Niko Romito est l’incarnation d’une culture gastronomique émergente qui recherche l’excellence dans la plénitude perceptive qu’offre la simplicité. Peu de temps après avoir obtenu sa troisième étoile Michelin pour son restaurant Reale à Castel di Sangro, dans les Abruzzes, Romito a publié son premier livre intitulé Apparentemente Semplice (Apparemment Simple). (N. Romito, L. Gasbarro, Apparentemente Semplice. La mia Cucina Ritrovata, Sperling & Kupfer, 2015.)

Pourquoi « apparemment » ? Parce que, bien sûr, les apparences sont trompeuses. On s’en rend compte par exemple lorsque, incrédules, on trouve au menu de son restaurant parisien à l’hôtel cinq étoiles Bulgari un plat basique et populaire comme des spaghettis à la tomate. Où est l’opulence que l’on pourrait attendre d’un palace luxueux portant ce nom ? Elle n’est pas là, au moins pour ceux qui recherchent l’ingrédient précieux, l’accumulation aromatique ou une mise-en-plat baroque.

Niko Romito, Scarole rôtie, restaurant Reale. Photo : Andrea Straccini.

Au lieu de cela, elle s’ouvre progressivement dès la première bouchée, à commencer par le parfum, étonnamment intense pour un nid de pâtes servies tièdes. Tout comme l’intensité olfactive, celle du goût et de l’arôme est immédiatement spectaculaire. Même les pâtes semblent imprégnées de l’essence de la tomate et la sauce (il sugo), dense et satinée, à la concentration simultanément douce et acide d’une crème végétale. Aucun ingrédient secret pour obtenir ce résultat, aucun secret tout court, car la recette est révélée sous forme de leçon dans le second volume publié par le Chef 10 Lezioni di Cucina (10 Leçons de Cuisine) (2 Giunti, 2015.)

Au chapitre cinq, intitulé «Archétype», le processus de préparation lent et séquentiel est expliqué en détail comme une mise à jour d’un archétype gustatif de la tradition italienne. Il implique d’abord une matière première exceptionnelle, les tomates datterini produites sur ses terres à Castel di Sangro (Abruzzes, Italie), cuites au four avec sel et thym, une fois pelées. Juste après la cuisson elles sont congelées, moulinées et la crème passée au tamis. Quant aux spaghettis, ils sont cuits normalement, mais dans de l’eau de tomates crues, puis mantecati (remués dans une préparation fluide jusqu’à obtenir une consistance presque confite) à la poêle dans leur propre jus de cuisson riche en amidon. « Spaghetti e pomodoro » peut être considérés comme le manifeste de la vision culinaire quintessentielle du chef Romito. Dépourvue d’extravagances et d’exotismes, c’est avant tout une cuisine du ressenti, dérivée d’une vision gastronomique guidée par l’intensification (par le biais de réductions, d’extractions, de macérations, de fermentations…) plutôt que par la multiplication ou l’addition.

Comme un statement philosophique maximaliste, la cuisine de Romito installe la sensibilité comme la base même du « goût », recherchant le maximum du spectre gustatif et aromatique avec un minimum d’ingrédients. La seule forme de complexité admise est entièrement immatérielle et concerne tous les processus de production, de la terre à la table.

Dans le domaine de la viticulture, on utilise beaucoup la notion de « vin vertical » pour exprimer la recherche par les vignerons naturels d’une connexion directe entre le caractère climatique atmosphérique et le caractère géo-biologique d’un terroir spécifique. La cuisine de Niko Romito répond pleinement à une telle notionde verticalité, à la fois pour le respect de la connexion entre l’environnement et les matières premières, et pour la recherche de techniques d’intensification de l’ingrédient qui permettent, à la dégustation, de plonger dans le goût.

Il s’agit d’un voyage intérieur qui n’est pas sans lien avec une tendance esthétique de ces dernières années qui considère l’acte de goûter et de manger comme une forme de connaissance, au même titre que les arts. En effet, c’est une activité qui en dit long sur la manière dont nous accueillons l’extérieur, c’est-à-dire le monde, et sur la manière dont celui-ci nous transforme. Le philosophe compatriote de Romito, Nicola Perullo, parle même d’un « savoir endocorporel » (Il Gusto come Esperienza: Saggio di Filosofia ed Estetica del Cibo,

Slow Food, 2016, p.92.), acquis en prêtant attention à ce qui se passe en nous. Ce n’est pas une idée si excentrique, d’autant plus que «savoir» et «saveur» ont une origine commune dans leur ancêtre latin sapere.

Dans ce sens, on comprend mieux que le maximalisme gastronomique n’est pas nécessairement celui qui propose le spectacle comme expérience, mais son contraire, une pratique culinaire vouée à une expérience spectaculaire, même si celle-ci peut s’avérer plus contemplative que visuelle.

La vision est une expérience immédiate, tandis que la contemplation conjugue intensité et durée. Peut-être qu’un jour, nous reconnaîtrons dans le maximalisme gastronomique la formule d’une nouvelle culture alimentaire réellement durable, non pas parce qu’elle est « propre », mais parce qu’elle sera conçue pour « durer » et nous accompagner dans le temps.

Niko Romito, Feuille de brocolis et anis, restaurant Reale. Photo : Andrea Straccini.

texte de Luca Marchetti

Rock Lobster

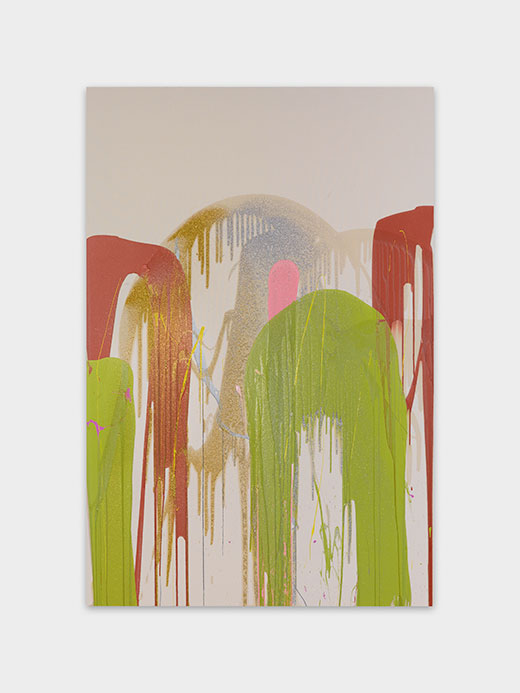

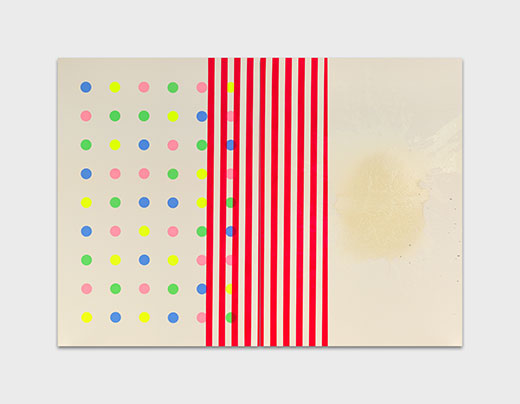

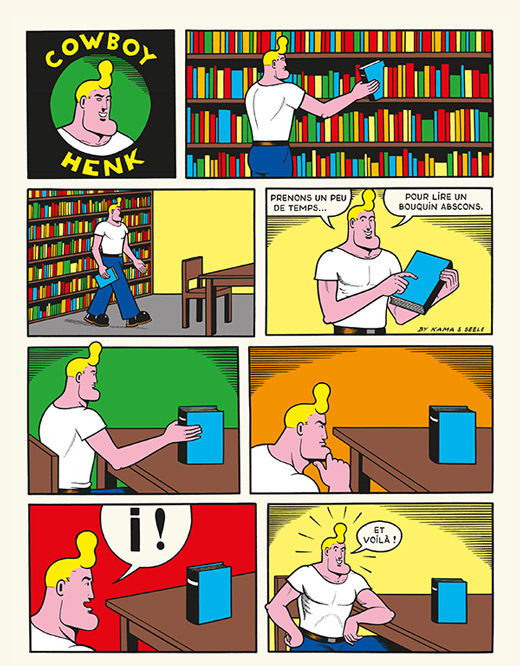

John M Armleder

Figure incontournable de l’art contemporain, le Suisse John M Armleder a construit une œuvre qui se joue des antipodes. Rigoureuse tout en laissant place à l’improvisation, picturalement pop, mais nourriede raisonnements conceptuels, elle témoigne d’une érudition et surtout d’un humour directement hérité du groupe Fluxus, mouvement artistique né dans les années 1960 auquel Armleder est rattaché. Peintures, dessins, sculptures, performances, mais aussi commissariat d’expositions et collaborations avec d’autres plasticiens, son appétit pour l’art semble sans limites. Parmi ses séries phares, les furniture sculptures (littéralement « sculptures d’ameublement ») font référence à la musique d’ameublement. Elles sont la rencontre d’une peinture et d’un élément de mobilier dans un télescopage formel, pictural et sémantique. L’équation est simple, mais les résultats tendent vers l’infini. Du minimalisme à l’ornement, de l’anecdote à la spiritualité, l’art d’Armleder ne se prive d’aucune richesse.

Justin Morin

Merci de me recevoir dans votre atelier. Quel est votre relation à cet espace ? Est-ce un point d’ancrage ? Y venez-vous quotidiennement ?

John M Armleder

Oui. C’est un espace que je partage avec Mai-Thu Perret. C’est la réunion de différents dépôts que j’avais à gauche et à droite. On y trouve notamment beaucoup de publications car je suis un fanatique de livres. En 1969, nous avons fondé avec des amis le groupe Ecart, puis une galerie en 1972 dans laquelle nous vendions également des livres. Inconsciemment, quand nous avons fermé, j’ai continué à en commander. Depuis, Ecart continue d’exister sur Internet – www.ecart-books.ch – et nous vendons en ligne. Donc dans cette première zone, on retrouve une multitude de livres. À l’arrière, il y a nos espaces de travail à Mai-Thu et à moi où nous préparons tout un tas de choses.

Justin Morin

Effectivement, les personnes qui suivent votre travail connaissent votre passion pour les livres. On a cependant rarement l’occasion de vous entendre vous exprimer sur la littérature. Y a-t-il des auteurs qui vous inspirent dans votre pratique ?

John M Armleder

Je ne sais pas s’ils m’inspirent, mais j’ai toujours été proche de cela. Les livres de littérature sont chez moi, ils ne sont pas ici.

J’ai beaucoup lu. Le souci, qui est amusant, est qu’il y a une douzaine d’années, j’ai eu ce problème de santé, assez grave. On ne me donnait aucune chance de vivre… J’ai raté ma sortie puisque je suis toujours là ! Mais depuis, j’ai de la peine à lire.C’est amusant car lorsque je lis, il semble souvent que je connais ce passage et je réalise que j’ai lu trois fois de suite la même page ! Je lis donc beaucoup moins, mais plus jeune, j’étais un grand lecteur. J’ai lu beaucoup de philosophie, j’étais aussi beaucoup intéressé par la linguistique. J’ai été voir beaucoup d’écrivains au Collège de France, mais aussi en Allemagne ou en Italie.

John M Armleder, Fruit du lotus, 2018. Technique mixte sur toile, 225 × 150 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et d’Almine Rech. Photo : Annik Wetter.

J’ai notamment cotoyé William Burroughs que nous avons invité à Ecart lors d’une rencontre que nous avions appelée Le colloque de Tanger . C’est toute une génération. Mais au fond, mes goûts sont très larges. Je peux autant lire de la littérature dite sérieuse que Alphonse Allais, je ne fais pas de hiérarchie. J’ai une tendance, comme dans l’art, à faire des équivalences. Une chose en vaut une autre.

Justin Morin

Vous faites souvent référence à l’œuvre de Fra Angelico que vous avez découvert à trois ans et qui a été une révélation, mais aussi aux peintures de Malevich que vous avez vues pour la première fois à l’âge de huit ans. Vous avez rencontré énormément d’artistes, collaboré avec certains d’entre eux. Je sais que c’est un exercice que vous n’aimez pas forcément, car il est compliqué d’être exhaustif, mais y a-t-il des artistes qui vous surprennent aujourd’hui ? Est-il possible de garder une forme d’enthousiasme pour la nouveauté ?

John M Armleder

Absolument ! Je ne fais pas de hiérarchie entre une époque et une autre. J’ai été impressionné très jeune par John Cage, qui lui même a été très influent chez beaucoup d’artistes. C’est sans doute par ce biais-là que j’ai rencontré tous les gens du groupe Fluxus. Je continue à faire cela, à m’intéresser à d’autres artistes, notamment avec Ecart puisque nous avons un tout petit stand à la foire de Bâle où nous montrons généralement un artiste que l’on a un peu oublié pour une raison ou une autre et simultanément un jeune artiste que l’on ne connaît pas. Et là aussi, il n’y a pas de hiérarchie. Il y a trois ans, j’ai fait une grande exposition intitulée It never ends à Kanal-Centre Pompidou, à Bruxelles où j’ai invité un certain nombre d’artistes à faire des installations. Le catalogue ne devrait plus tarder à sortir. On a notamment reconstruit certaines expositions que j’avais faites auparavant, seul ou avec les gens d’Ecart, mais dans des versions nouvelles. Il y a avait donc énormément d’artistes, nouveaux, mis en discussion avec ceux avec lesquels j’avais travaillé dans les années 70.

Justin Morin

Vous avez aussi enseigné à l’École cantonale d’art de Lausanne et à l’université d’art de Braunschweig.

John M Armleder

Tout à fait. À Lausanne, c’était sur l’invitation de Pierre Keller qui était un ami de toujours. La section arts visuels était plus petite que les autres, on voisinait donc avec tous les étudiants. À Braunschweig, j’ai fait une chose à la Joseph Beuys, c’est à dire que j’ai accepté tout le monde. Normalement, dans les académies allemandes, le professeur choisit trois, quatre ou cinq étudiants,qui le plus souvent ont une pratique proche de la sienne. Je suis rentré dans une classe d’un professeur qui venait de décéder, il n’y avait que trois élèves. Après deux ans, ils étaient soixante ! Il y en a que je n’ai jamais vus ! L’enseignement se considère généralement comme une transmission de savoirs, mais je ne sais pas si je sais quoi que ce soit. Je suggérais à mes élèves des méthodes d’investigation. À Braunschweig, les étudiants venaient d’un peu partout dans le monde. Je leur ai toujours dit que s’ils connaissaient un endroit où nous pourrions faire une exposition dans leurs pays, il fallait l’entreprendre. Ils devaient trouver les moyens pour la réaliser car évidemment l’école ne les avait pas. Braunschweig est une petite ville donc tout le monde était content de les aider, nous faisions le tour des magasins et des entreprises pour avoir des financements.

Les étudiants trouvaient des espaces dans leurs villes, et ils proposaient à d’autres artistes de les rejoindre, généralement en produisant les œuvres de ces invités selon leurs instructions. Nous avons fait une quinzaine d’expositions sur ce mode, que ce soit à Séoul, à Tokyo, à Shanghai, à Bâle ou à New York. D’une certaine manière, cela faisait miroir avec ce que nous faisions avec mes amis d’Ecart, qui à l’origine n’étaient pas des artistes. Nous nous sommes rencontrés au Collège de Genève, qui s’appelait encore Calvin, nous faisions de l’aviron d’un côté – de manière très sérieuse puisque nous avons fait des régates un peu partout en Europe – , et des manifestations artistiques non déclarées de l’autre. Et tout à coup, nous avons décidé de faire une programmation, c’était en 1969 avec le festival d’Ecart, où nous avions organisé une série de happenings. Le soir nous discutions et organisions le programme du lendemain. C’étaient les prémices de ce qu’allait devenir la galerie Ecart. C’était une autre époque, tout était plus petit, il y avait moins de tout. À Genève, il y avait peu de galeries. Ce qui fait qu’Ecart est devenu un lieu repéré, les gens qui voyageaient et passaient par Genève venaient nous voir. C’est comme ça que nous nous sommes retrouvés à faire des expositions avec des gens aujourd’hui oubliés ou des artistes comme Beuys ou encore Warhol. C’était possible. Aujourd’hui, ça n’est pas mieux ou moins bien, c’est juste différent.

Justin Morin

Vous êtes basé à Genève, vous y avez grandi. Est-ce que vous vous êtes posé à un moment la question d’une autre ville ?

John M Armleder