Form follows Function. Function follows Climate.

Philippe Rahm

Philippe Rahm est un architecte suisse basé à Paris. Son travail et ses projets axé autour des sujets du réchauffement climatique et de l’optimisation de l’architecture aux conditions météorologiques, en font l’un des précurseurs de l’approche écologique et éco-consciente. Son travail a ainsi acquis un public international dans le contexte du développement durable. Il remporte des projets à grande échelle, notamment avec OMA (le studio d’architecture de Rem Koolhaas) un projet de réaménagement urbain à Milan, ou le surprenant Central Park à Taichung (Taiwan). Il a enseigné à la AA School de Londres, à l’Académie d’Architecture de Mendrisio, à l’EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), à l’Université de Princeton aux USA et à Harvard, entre autres. Auteur du livre Le style anthropocène, il a été le responsable des pages « Meteorology » du magazine italien d’architecture Domus en 2018. En discussion avec Syra Schenk, il revient sur les principes de son approche et ses mises en pratique.

Syra Schenk

Votre site est structuré autour de quelques mots clés : radiation, conductivité, convection, pression, évaporation et digestion. Ces notions sont-elles une bonne manière d’introduire vos axes de réflexion, et pourriez-vous nous en dire plus ?

Philippe Rahm

Ces mots correspondent à des phénomènes climatiques et physiques. L’architecture, par le biais du secteur du bâtiment, est responsable de 39 % des émissions de CO2 au niveau mondial, bien plus donc que l’aviation qui, par exemple, en représente 2,5 %. Les architectes sont ainsi en première ligne pour combattre le réchauffement climatique, et c’est même à mes yeux une responsabilité. Nous ne pouvons pas simplement voir ceci comme une contrainte de plus, comme un règlement de plus, comme une norme incendie. Je me suis dit qu’il fallait au contraire que ces questions scientifiques prennent le dessus au moment de la création de l’architecture. Les méthodes appliquées jusqu’à aujourd’hui en architecture étaient héritées du XXe siècle avec l’arrivée du pétrole, où l’énergie était abondante ; on en avait rien à faire du réchauffement climatique et on avait une vision beaucoup plus culturelle et symbolique de l’architecture que matérielle et scientifique.

J’ai été étudiant durant la période qu’on a appelée postmodernisme, et tout était décrypté d’un point de vue culturel : si on voulait faire un projet à New York on allait faire un immeuble avec des fenêtres horizontales, à Paris on allait faire des immeubles avec des fenêtres verticales, sans se poser la question de l’ensoleillement, de pourquoi les fenêtres sont verticales ou plutôt horizontales, des raisons constructives ou climatiques. Quand les problèmes du réchauffement climatique sont arrivés, les architectes postmodernistes ont d’une certaine manière, continué à faire toujours des choses symboliques, en rajoutant simplement des panneaux solaires ou des isolations thermiques, sans comprendre qu’en réalité tout était en train d’être révolutionné, que le réchauffement climatique allait aussi transformer la forme et la matérialité des villes et des bâtiments.

Syra Schenk

L’architecte devrait orienter sa réflexion vers la structure dans son environnement plus que vers l’ornement ?

Philippe Rahm

Exactement, le fond même de l’architecture est en train de changer. L’architecture en tant que telle est climatique : nous sommes dans cette pièce, parce que dehors il fait froid. L’architecture, c’est créer des microclimats dans un monde invivable dans lequel le corps humain ne pourrait survivre. L’être humain est africain d’origine, il a une constitution physiologique subsaharienne. Nous ne sommes donc pas du tout adaptés à des latitudes plus nordiques. D’ailleurs, l’être humain a pu migrer à travers la planète grâce à la maîtrise du feu et à l’architecture qui lui permettait de s’abriter. Aujourd’hui l’architecture est responsable du réchauffement climatique ; pourquoi donc la manière de faire le projet reste-t-elle toujours géométrique ou symbolique, pourquoi ne transformerions nous pas le langage ? Nous pourrions plutôt employer la climatologie pour composer des formes architecturales, non plus sur des carrés ou des cubes ou des rectangles ou des volumes, mais sur des phénomènes de convection, de radiation, de conduction.

Syra Schenk

Que serait donc un exemple concret d’architecture climatique ?

Philippe Rahm

La convection par exemple veut dire que l’air chaud monte, le froid descend. On pourrait donc composer la maison dans la coupe, comme une montgolfière, les pièces où on serait le plus déshabillé seraient tout en haut de la maison, la salle de bain par exemple, et là où je suis le plus habillé serait en bas. Ici, on parle de composition thermique et non plus de composition géométrique.

Syra Schenk

Donc ce sont de nouveaux outils ou de nouveaux paradigmes à partir desquels vous suggérez de travailler ?

Philippe Rahm

Oui, c’est un nouveau langage plutôt météorologique, climatique et écologique.

Syra Schenk

Les projets des Mollier Houses et les appartements Vapor à Hambourg sont de nouvelles typologies d’habitat, avec justement une nouvelle façon d’habiter, une nouvelle fonctionnalité des pièces, mais concrètement qu’est-ce qui est différent à part l’agencement des pièces ?

Philippe Rahm

Sur le projet Mollier, nous partions de la contrainte de la ventilation. Nous dégageons de l’humidité et de la vapeur d’eau dans des pièces fermées, ainsi que du CO2, et il faut évacuer cette humidité, évacuer les polluants et ramener de l’oxygène. La ventilation est obligatoire partout dans tous les locaux et les bureaux et c’est automatique, mais dans les maisons c’est manuel.

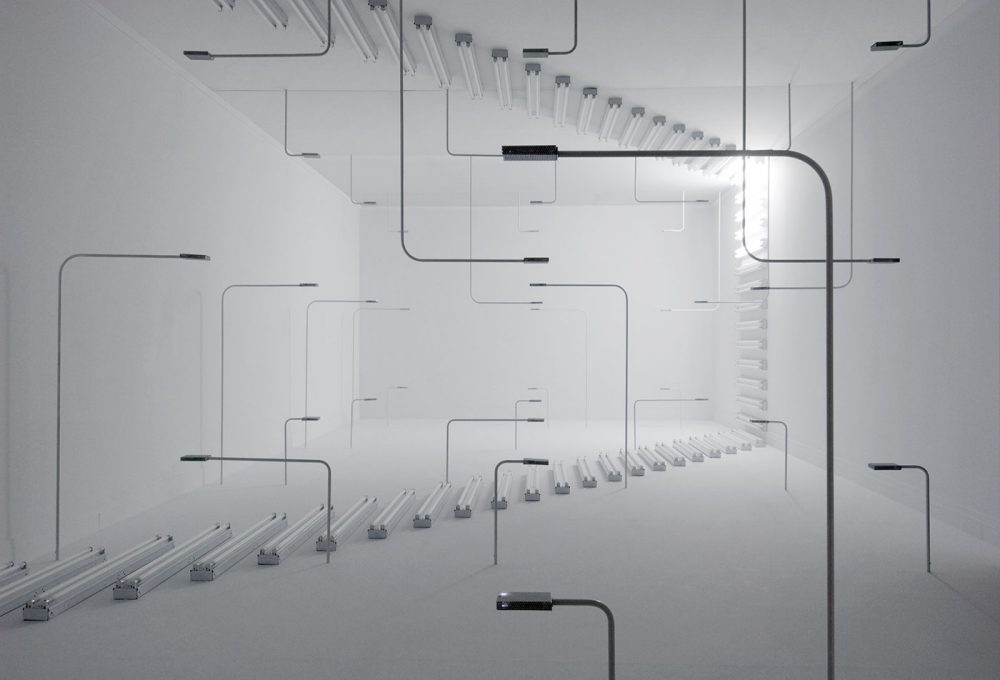

Philippe Rahm Architectes, Domestic Astronomy, 2009.

Vue de l’exposition Green Architecture for the Future, Musée d’art moderne Louisiana, Humlebæk, Danemark, 2009. Photo: Finn Broendun

Philippe Rahm Architectes, Fermented movies, 2009.

Kunst-Werke Berlin E.v., Berlin, Allemagne.

Photo : © Philippe Rahm architectes

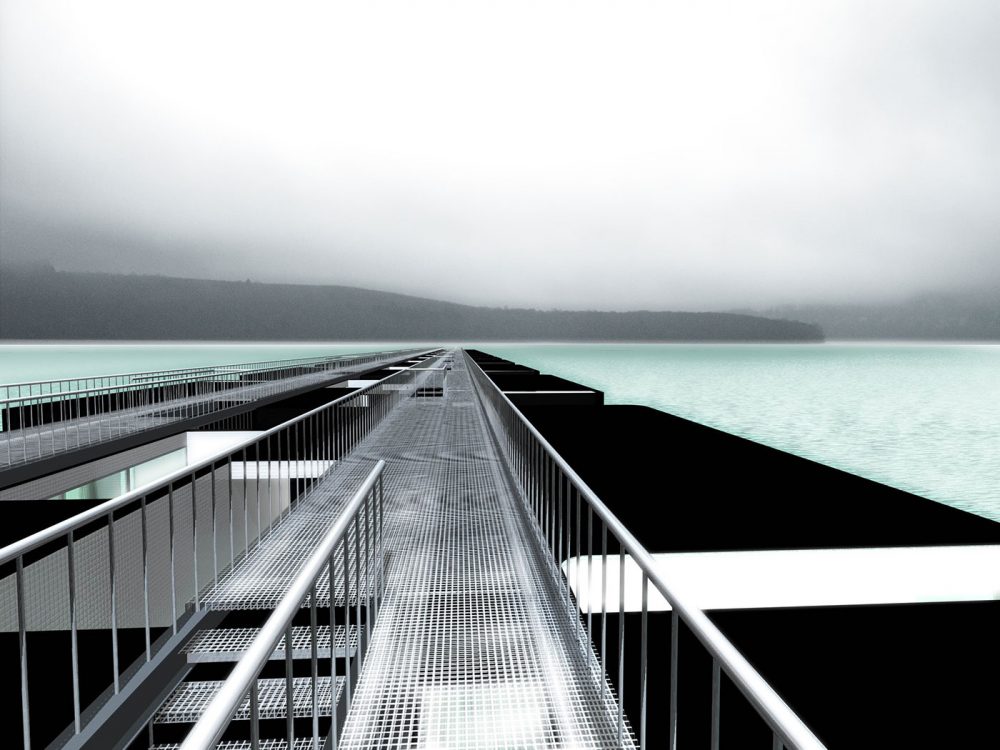

Philippe Rahm Architectes, Résidences Mollier, 2005.

Résidences de vacances, Vassivière dans le Limousin, France, 2005.

FRAC Centre, Orléans. Image : © Philippe Rahm architectes

Les maisons Mollier sont structurées dans une succession de pièces entre celles où il y a le moins d’émission de vapeur d’eau et le moins de pollution et celles les plus humides ou polluées. La première pièce est la chambre à coucher, parce que lorsqu’on dort, on dégage peu de CO2 et de vapeur d’eau, ensuite le séjour, jusqu’à la salle de bain où on dégage énormément de vapeur d’eau.

Syra Schenk

Donc l’agencement de la maison suit également de nouvelles règles comportementales ?

Philippe Rahm

Oui. Elle ne s’organise plus selon des programmes socioculturels issus du pétrole, mais selon des économies d’énergie consécutives à la lutte contre le réchauffement climatique.

Syra Schenk

Plutôt par rapport à une logique d’exploitation ?

Philippe Rahm

Oui, et donc c’est un peu bizarre, car la salle de bain par exemple serait à l’autre bout de la maison par rapport à la chambre à coucher. Mais si on s’attarde un peu sur l’histoire de l’architecture, on s’aperçoit qu’au Moyen Âge par exemple la pièce chaude où était le feu était la chambre à coucher en même temps que la cuisine, et que finalement les fonctions s’établissaient spatialement selon un rapport de proximité avec la source de chaleur. D’ailleurs, toute la famille dormait dans le même lit. Dans notre période écologique, dire qu’on doit toujours formaliser la maison comme au XXe siècle régi par le pétrole, où tout le monde a une chambre séparée avec chacun un radiateur, c’est absurde : on doit trouver d’autres modes d’organisation possibles.

Syra Schenk

Il existe des cultures dans les climats continentaux qui construisent leurs maisons à moitié enterrées, pour accéder aux températures dans le sol, plus fraîches l’été et plus chaudes l’hiver. Est-ce que l’exploitation de notre environnement climatique et naturel serait comme revenir vers d’anciennes méthodes de construction pour améliorer notre style de vie ?

Philippe Rahm

C’est ça. Ce sont des savoir-faire qui se sont perdus au XXe siècle. Même à la Renaissance, dans les architectures d’Andrea Palladio, il y a des systèmes de rafraîchissement par puits canadiens qui soufflent de l’air froid en été au milieu de la maison. Le choix des matériaux se fait aussi selon leur effusivité thermique – le marbre est froid au toucher car l’échange thermique se fait rapidement et cela nous permet de nous refroidir en été. Lorsqu’on touche la laine on ne sent rien parce que la laine ne fait pas d’échange thermique, c’est donc mieux en hiver.

Syra Schenk

Quels nouveaux projets traitez-vous,basés sur ces systèmes ?

Philippe Rahm

Nous avons gagné avec Rem Koolhaas/OMA un projet d’urbanisme à Milan pour le nouveau quartier de Farini. Tout le développement urbain se fait en fonction du vent, pour empêcher qu’il y ait une accumulation de polluants. La structuration du vent permet aussi de rafraîchir l’urbanisation derrière pour éviter les canicules. Ce nouvel espace public, rafraîchissant et dépolluant, nous l’avons appelé limpidarium.

Syra Schenk

Donc l’idée est de créer toute une zone forestière dans la lignée du vent qui viendrait rafraîchir ?

Philippe Rahm

Oui exactement, avec le soutien d’outils comme des fontaines, des surfaces blanches, de l’ombre. Ce jardin public, ce parc, a cette mission climatique ; d’ici, le vent une fois rafraîchi part dans la ville et refroidit les rues. L’urbanisation prévue derrière ne bloque pas la circulation du vent.

Syra Schenk

Je comprends très bien l’idée de ramener du vent et de la circulation d’air dans les villes en plantant des arbres, car l’ombre diminue de 10 à 15 degrés la température faceau soleil, mais comment serait-ce applicable à une ville comme Paris, avec une telle densité ? Est-ce même faisable finalement ?

Philippe Rahm

La solution serait une forme de méditérranéisation de la ville. Par exemple une étudiante de l’Académie de Mendrisio, Alessia Rapetti, a travaillé pour son diplôme sur l’avenir de Bruxelles avec le réchauffement climatique et finalement elle proposait de mettre des toiles dans les rues comme à Tunis ou au Maroc. Après on peut aussi planter des arbres ou mettre des parasols…

Syra Schenk

Trouver un endroit où planter un arbre dans Paris c’est un défi !

Philippe Rahm

C’est pour ça qu’il faudrait tendre des toiles d’un côté de la route à l’autre, éclaircir en couleur, et s’aider des systèmes de fontaines. L’eau, quand elle change de phase entre liquide et gazeux, nécessite de l’énergie qu’elle prend à l’air, ce qui fait baisser la température dehors. Lorsqu’on se rapproche l’été d’une fontaine, on sent de la fraîcheur. Ce n’est pas l’eau en soi, c’est le changement d’état. C’est pour ça que tous les riads de Marrakech ont une fontaine au centre.

Syra Schenk

Qu’en est-il des matériaux ? Il y a certains matériaux dans la construction d’un bâtiment qui sont vraiment tout sauf écologiques. Je pense à la plupart des isolants, le béton… Avez-vous en tête des matières qui pourraient remplacer ces matières-là ?

Philippe Rahm

C’est lié à plusieurs facteurs : le sujet de la performance thermique, le sujet de l’empreinte carbone, et le sujet de la toxicité. Je travaille plutôt au départ sur la performance thermique des matériaux, comme on l’évoquait tout à l’heure : le marbre est employé parce qu’il rafraîchit, par contre la laine, les tapis ou le bois sont des matériaux qui gardent la chaleur. C’est ce qu’on appelle l’effusivité thermique. Nous faisons beaucoup de projets autour de ce sujet : nous créons une gradation, à proximité de la fenêtre nous emploierons de la pierre, qui permet d’emmagasiner la chaleur en hiver et rester au frais en été, en s’éloignant des fenêtres on passe au bois, puis à la laine.

Nous pourrions aussi avoir un retour de l’art décoratif dans sa fonctionnalité : dans les bâtiments anciens on ne peut pas isoler par l’extérieur, on est donc obligé d’isoler par l’intérieur – les mousses isolantes pourraient être comme des tapisseries. Je travaille aujourd’hui sur un système d’oignon, afin de profiter de manière énergétiquement efficace des normes imposées aujourd’hui : plus on va au cœur du bâtiment, plus on sera bien isolé, et les fonctionnalités des pièces sont donc disposées en ce sens – les périphéries du bâtiment servent à la circulation, au stockage, aux passages, et le cœur du bâtiment est dédié au travail. Chauffer au centre, et les pertes subies vont néanmoins chauffer les autres couches de l’oignon avant d’atteindre l’extérieur.

Au XXe siècle, on choisissait les matériaux par rapport à leur symbolique – le marbre c’est luxueux, le bois ça fait chalet suisse, la pierre calcaire ça fait parisien… C’étaient plutôt des choix métaphoriques. Aujourd’hui on peut faire les choix différemment, climatiquement, choisir des matériaux à basse conductivité thermique par exemple, à faible empreinte carbone, non toxique.

Syra Schenk

Des matériaux de proximité comme autrefois ? Après tout la raison pour laquelle Paris est aussi claire, c’est parce que Haussmann s’est servi de pierres locales de couleur claire.

Philippe Rahm

C’est un rapport à la géologie qui me plaît, qui avait été perdu dans la période postmoderne.

Syra Schenk

Quels sont vos maîtres à penser, quels sont les artistes ou architectes dont vous suivez le travail avec attention ?

Philippe Rahm

Focaliser sur l’idée de l’homme providentiel, la figure de l’humain qui serait tout d’un coup génial et qui changerait le monde, c’est une vision alimentée par le pétrole.

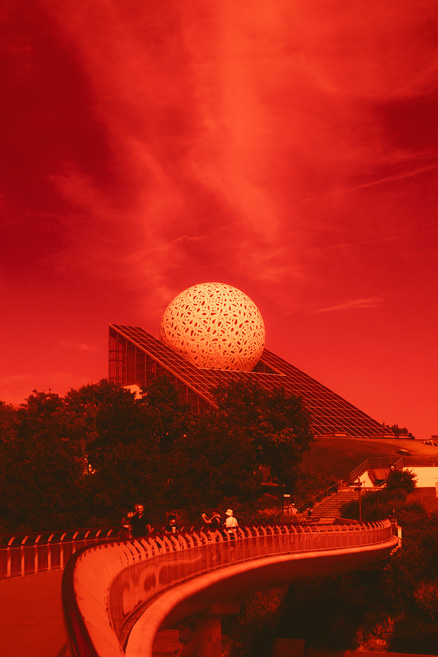

Philippe Rahm Architectes, Jade Eco Park,, 2012-2016. Vue d’un Météore, appareil climatique, Jardin Météorologique, Taïwan. Photo : © Philippe Rahm architectes

Philippe Rahm Architectes, Interior weather, 2006. Environment: Approaches for Tomorrow, Canadian Centre for Architecture (CCA), Montréal, Canada. Photo : © Philippe Rahm architectes

En réalité les actes qui transforment le monde, ce ne sont pas les humains, mais plutôt les conditions matérielles qui les créent. Aujourd’hui tous les architectes aiment les constructions en bois, plus personne n’aime les bâtiments en béton appréciés il y a 10 ans. On dégage du CO2 quand on construit en béton, donc finalement les personnages que j’admire c’est le charbon et le CO2 car ce sont eux qui changent le monde réellement !

Philippe Rahm — entretien avec Syra Schenk

L'aventure des formes

Odile Decq

In 1993, l’agence d’architecture d’Odile Decq déménage entre les stations de métro parisiennes Saint-Sébastien-Froissart et Chemin Vert. Elle n’a pas bougé depuis : c’est là où l’on a proposé de m’accueillir. Pour y arriver, je dois traverser un certain nombre d’espaces — le dernier est à gravir. Il est occupé par un escalier en bois qui craque, encadré de murs décrépits. Avant de monter, en essayant de rester discret, je photographie ce hall marqué par l’Histoire — non la modernité. Sur YouTube, Odile Decq parle de son studio en disant « Il est complètement vieux, totalement déformé. Les assemblages sont un peu invraisemblables pour certains, donc c’est drôle ». Vingt-six ans après, tout tient encore sur pied, et il reste évidemment de nouvelles choses à assembler. J’arrive. il faut attendre. Elle arrive, et demande une eau chaude — sans rien y faire infuser d’autre.

Entretien avec Florian Champagne

Odile Decq, vous êtes architecte, urbaniste, designer, artiste. Si vous deviez vous définir sans parler de vos fonctions professionnelles, comment est-ce que vous le feriez ?

Je dirais que je suis quelqu’un qui part à l’aventure.

Quel genre d’aventures ?

Toutes aventures possibles. L’aventure, ça veut dire la découverte, la rencontre. Partir à l’aventure pour découvrir ce qui est différent de ce que je connais.

D’après vous, quel serait le meilleur moyen de découvrir votre travail ?

D’aller voir certains de mes bâtiments… Mais c’est compliqué, parce qu’ils sont un peu partout dans le monde. Rentrer dans mes bâtiments, ça fait comprendre des choses. En même temps, ça ne fait comprendre que l’état d’un moment de mon travail. Même si une architecture dure longtemps, c’est comme tous les projets créatifs : la chose une fois finie n’est jamais que l’état d’un moment. Je ne suis pas quelqu’un de figé, de dogmatique, qui aurait une idéologie qui se serait arrêtée quelque part. Chaque projet peut être différent du précédent.

Odile Decq, FRAC Bretagne, sanitaires, Rennes, France.

© Odile Decq — Roland Halbe

Justement, sauriez-vous expliquer comment votre architecture a évolué entre le moment où vous avez commencé à travailler dans les années 80, et aujourd’hui ?

C’est compliqué, parce que le métier d’architecte s’apprend en même temps que l’on travaille. Les études d’architecture ne fabriquent pas un métier figé, arrêté, défini : c’est une façon de raisonner, de comprendre, d’agir, de synthétiser des problèmes complexes… Chaque projet peut aussi bien être un musée, un bâtiment de bureaux, un immeuble de logements… À chaque fois, ce sont des sujets totalement différents, qui ont leur propre complexité intrinsèque — notamment du fait du lieu où ils sont situés. À chaque fois, il faut faire des synthèses. Pour cela, il faut convoquer beaucoup d’autres disciplines, car l’archi-tecture les intègre quasiment toutes : il y a une composante artistique, économique, juridique, géographique, environnementale, sociologique, philosophique… Il faut aussi prendre en compte le fait que vous ayez à travailler avec des gens que vous devez, d’une certaine façon, manager : le client, l’entreprise, l’ingénieur… C’est à cause de cette complexité qu’on dit souvent que les architectes atteignent leur maturité après dix ou quinze ans de leur activité. En même temps, je ne me suis pas arrêtée à la fin de ces dix ou quinze premières années en disant : c’est comme ça que je sais faire, et c’est comme ça que je vais faire maintenant. J’ai continué à avancer, à chercher. La possibilité d’intervenir dans l’art contemporain m’a aussi nourrie, donné d’autres visions, d’autres façons de faire, d’approcher le design, parfois même la technique. J’ai une curiosité permanente pour tout ce qui se passe dans le monde, dans les sciences, dans les nouvelles technologies, dans l’évolution politique du monde, la façon dont aujourd’hui il se restreint, alors que je pensais qu’il s’agrandissait… Tous ces éléments ont une incidence sur la façon dont je fais mes projets. C’est vaste ce que je raconte — c’est le monde, en fait. Mais c’est ça l’architecture. C’est pour ça que c’est complexe. Ça n’est pas compliqué, c’est juste complexe. Et ça prend du temps.

Avez-vous besoin de réunir des conditions particulières pour travailler ?

Ça dépend ce qu’on appelle « travailler ». Je travaille tout le temps. Toute minute, chaque seconde, c’est travailler. Je voyage beaucoup. Donc je ne peux pas dire que j’ai besoin d’être dans mon studio pour travailler. Par contre, j’ai besoin qu’on me pose des questions, et à un moment, de laisser mon esprit travailler seul. Le cerveau est une machine extraordinaire, il emmagasine énormément de choses. Quand vous faites des actes basiques qui laissent votre esprit libre, comme vous brosser les dents, il peut faire des connexions. Mon travail est très intuitif. C’est pour ça que je ne sais jamais à l’avance quel projet je suis en train de faire, et qu’est-ce que ça va donner.

Vous dites que ce qui compte pour vous, c’est de créer des espaces où les gens se sentent bien. Comment faites-vous pour y parvenir ?

Odile Decq, Museo d’Arte Contemporanea Roma, Javelot (luminaire réalisé avec Luceplan), Rome, Italie.

© Odile Decq — Georges Fessy

Pour moi, l’architecture n’est pas simplement un objet que l’on voit de l’extérieur. C’est d’abord un espace dans lequel on vit, dans lequel on fait ce que l’on doit y faire, qu’il s’agisse d’un musée, d’une bibliothèque… Il faut que les personnes qui rentrent dans ce bâtiment aient la possibilité de le parcourir — parcourir un espace, ça vous donne du temps, et le temps vous permet de réfléchir, de vous déconditionner par rapport à la vie que vous aviez à l’extérieur. Le temps, c’est un parcours. C’est des choses, des sensations que l’on va expérimenter. Petit à petit, en prenant du temps, ceux qui rentrent dans le bâtiment vont oublier la vie qu’ils ont à l’extérieur. En se plongeant dans le bâtiment, j’espère qu’ils se sentiront mieux. Et que quand ils en ressortiront, ils en ressortiront transformés. Moi, ça m’est arrivé, ce genre de choses avec des bâtiments. Donc c’est ça que j’espère.

Quels sont ces bâtiments qui vous ont marqué intimement ?

Il y en a deux. Alors que j’étais à Paris, une amie qui habitait Lyon m’a proposé d’aller visiter le couvent de La Tourette par le Corbusier. Le Corbusier, ce n’est pas forcément ma tasse de thé, mais je ne l’avais jamais vu. Donc elle me dit : je t’emmène. On est arrivées là-bas, et le premier endroit vers lequel on s’est dirigées, c’est la chapelle. Quand j’y suis entrée, ça m’a estomaquée. Je me suis arrêtée, quelques minutes. J’ai regardé cette boîte totalement parallélépipédique, très haute, dont la lumière arrivait par une fente raccord entre le toit et le mur. Ça donnait une dimension encore plus grande à l’espace : j’avais l’impression qu’il était gigantesque. Je me suis sentie minuscule. Je suis revenue plusieurs fois à La Tourette, mais je n’ai jamais voulu retourner dans la chapelle, pour ne pas perdre cette émotion. Pour ne pas perdre ce sentiment. Il y a une deuxième expérience, c’est le musée juif de Libeskind à Berlin, que j’ai visité avant qu’il soit fini, quand il n’était encore qu’une coque de béton. Le bâtiment construit un parcours en son intérieur, mais au centre, il y a des vides connectés aux espaces du parcours. Vous faites le parcours, et régulièrement vous avez la possibilité d’aller regarder le vide. Ce vide exprime l’arrêt de la vie des juifs pendant la guerre, cette idée de la rupture dans le temps. C’est très fort. Dans ce musée, il y a d’autres choses comme ça, qui vous laissent des impressions extrêmement fortes, qui vous amènent à réfléchir. C’est ça qui m’intéresse.

Vous parlez de l’importance, pour vous, de la mer, en particulier de la ligne d’horizon. Quelle est la relation que vous entretenez aux environnements sur lesquels l’humain n’a pas bâti, qu’il n’a pas paysagés ?

La mer, ce n’est que de l’énergie — un peu comme la couleur rouge, que j’utilise souvent pour souligner certains éléments importants de mes bâtiments. Je la vois de chez moi quand je suis à Saint-Malo. Je peux rester toute la journée à la regarder, parce que c’est une nature vivante, tout le temps changeante : la couleur de la mer change, sa forme, avec la marée, change, les lumières aussi. En même temps, au fond de la mer, il y a l’horizon, et lui aussi change. Selon la marée, la distance que vous avez avec lui n’est pas la même. Vous voyez des choses différentes au bout. Parfois des rochers émergent, alors que le reste du temps ils sont cachés par la mer… En même temps, la ligne d’horizon, c’est un voyage. Pour naviguer à voile — ce que j’ai fait quand j’étais plus jeune, et qu’il m’arrive encore de faire de temps en temps — vous devez évidemment aller vers une direction. Sauf que sur la mer, il n’y a pas forcément de repères. Donc vous vous dirigez vers un point sur l’horizon. Mais, comme il y a du vent et du soleil, vous ne pouvez pas naviguer tout droit. Il faut négocier avec la mer, avec le vent, avec les courants, avec le soleil qui change. Vous cherchez le meilleur chemin en navigant. Et quand vous avez avancé vers votre ligne d’horizon de départ, elle est repartie plus loin… Elle va toujours plus loin. Alors, vous savez que vous devez aller au-delà : vous ne pouvez qu’aller au-delà. C’est ça qui est intéressant. Et c’est ça pour moi l’architecture aussi. On navigue entre les contraintes que l’on a, que l’on trouve, par rapport au sujet, et on atteint un point qui ne peut être que dépassé. Et le prochain projet ne peut que le dépasser encore plus.

Qu’est-ce que votre parcours vous a appris et que vous aimeriez apprendre aux autres ?

Ce que je dis toujours à mes étudiants, c’est qu’il faut être curieux : c’est la curiosité du monde et des choses qui s’y passent qui vous permet de comprendre les projets que vous devez faire. Quand on fait un projet, c’est un temps très long. Entre le moment où vous démarrez, et le moment où il va être fini et livré, il peut se passer deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans quelquefois… Le temps fait que vous ne construisiez pas pour des gens qui vivaient hier — même si l’histoire est importante pour la base de ce que vous avez à faire. Vous ne construisez même pas pour aujourd’hui, puisque le bâtiment va être fini demain, parfois même après-demain. Il faut comprendre, de façon prospective, quel est le monde qui sera là le jour où votre bâtiment sera fini. Quand vous pensez qu’il y a douze ans, beaucoup de gens n’avaient pas de téléphone portable : vous commencez un projet sans téléphone portable ; vous livrez, les gens sont avec des téléphones portables, donc ils vont pratiquer le bâtiment différemment. En plus de ça, le bâtiment ne va pas s’arrêter de vivre le jour de son inauguration : il peut vivre dix ans, trente ans, cinquante ans, ou plus encore… Vous êtes obligé de penser demain. Je dis ça encore plus fort aujourd’hui, parce que,avec la robotique, l’intelligence artificielle, les humains vont perdre beaucoup de possibilités de travailler. Il va y avoir beaucoup de choses pour lesquelles on va nous aider, mais qu’est-ce qui va rester aux humains à faire ? Penser. Être capables de penser, pour permettre aux gens de vivre avec ces modalités-là, dont on ne connaît pas encore toutes les incidences, même si on en devine un certain nombre. Pour ça, vous devez avoir une curiosité insatiable sur ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe dans les technologies, pour comprendre comment vous allez pouvoir agir, pour continuer d’exister. Pas simplement être quelqu’un qui sait faire des plans : ça, le robot saura le faire. C’est pour réfléchir à tout ça que j’ai créé une école d’architecture. Mes étudiants d’aujourd’hui sont nés en 2000 ou 2001. Ils sont au XXIè siècle : ça veut dire quoi, le XXIè siècle ? Leur boulot, c’est de l’inventer, et c’est formidable !

Donc vous pensez tout le temps à l’architecture du futur ?

Pas à l’architecture du futur : au monde du futur. Peut-être que demain, des gens qui auront fait des études d’architecture n’en feront plus au sens où moi je le fais. Si vous regardez ce qui se passe avec les jeunes aujourd’hui, vous entendez parler de plateformes, de communautés, d’architectes qui vont travailler avec des gens en les aidant à s’organiser, sans forcément construire des bâtiments… Ce qui m’intéresse, ce n’est pas simplement la forme : c’est l’environnement et notre façon de vivre, qu’on doit aider à organiser.

Vous racontez qu’à vos débuts, on vous expliquait qu’en tant que femme, vous seriezdouée pour dessiner des cuisines, des rangements : on mettait en avant votre côté pratique. Vous avez décidé de vous appuyer sur cette qualité pour l’appliquer plutôt à des immeubles de bureaux, des musées… Avec votre expérience et votre recul, est-ce qu’être une femme est quelque chose qui a influencé ou inspiré votre parcours ?

Je ne suis pas un homme, donc je ne peux pas penser comme un homme — ça c’est sûr. On n’est pas assez nombreuses, dans ce métier. Quand vous pensez que, dans le monde, on est moins de dix pour cent à la tête de nos agences, ce n’est vraiment rien. C’est un métier extrêmement masculin. Mon environnement, mes confrères, les gens avec qui je travaille — je suis toujours en face des hommes. Dans toutes les réunions où je vais, il n’y a jamais de femmes. Être une femme, c’est compliqué au début, et ça l’est toujours. C’est plein de chausse-trappes, pleins de trucs qu’on vous demande pour voir si vous êtes capable parce que vous êtes une fille… Alors que dans les écoles d’architecture, il y a plus de soixante pour cent d’étudiantes. Mais c’est comme ça : c’est tellement compliqué d’accéder, tellement compliqué de faire. Tellement compliqué de se confronter. Pour faire ce métier, quand on est une femme, il faut énormément de détermination. Ensuite, je ne saurais pas dire qu’il y a une architecture de femmes et une architecture d’hommes… Je sais qu’il y a des architectures qui sont faites par des architectes différents. Hommes, femmes, ou autres. Le genre n’a pas d’importance : c’est la personne qui a de l’importance. Son histoire et son parcours.

Odile Decq, Museo d’Arte Contemporanea Roma, auditorium, Rome, Italie.

© Odile Decq — Roland Halbe

Avez-vous renoncé à des choses pour être l’architecte que vous êtes aujourd’hui ?

Est-ce qu’être libre, c’est renoncer à des choses ? Je ne sais pas…

Vous diriez que vous êtes libre ?

Oui, je suis totalement libre. Je n’ai pas de contraintes dans ma vie, hormis celles que l’on me donne pour mes projets. Et la liberté est quelque chose que j’ai payé cher. Une fois que vous l’avez, vous ne voulez plus qu’on vous l’enlève. Sans doute, qu’il y a des choses que j’ai perdues, mais je n’ai pas de regrets. Je ne regarde pas en arrière.

Qu’est-ce que ce serait, la plus grande responsabilité dans votre travail ?

Aider les humains à vivre bien.

Quelle est la dernière chose que vous ayez faite qui vous a rendue fière ?

Je n’ai pas de notion « d’être fière ». Je suis heureuse quand je me rends compte que les gens sont heureux dans les projets que j’ai faits, ou quand ça leur fait plaisir. Mais la fierté… La fierté de quoi ? D’avoir réussi ? Je n’ai pas réussi, je continue ! Non, il n’y a pas de fierté… Je crois savoir que je suis une bonne architecte, que je fais bien de l’architecture… Mais c’est peut-être demain ou après-demain que je découvrirai que je peux être fière de ce que j’ai fait. Pas tout de suite. J’ai encore le temps.

Si les lecteurs de Revue souhaitent prolonger cet entretien par un morceau de musique, qu’avez-vous à leur suggérer ?

Je vais en choisir deux extrêmement différents, qui me tiennent à cœur, et qui parlent de moi. Il y a la Symphonie en C de Stravinsky, le premier mouvement et il y a « Thunderstruck » de AC/DC. Parce que dans les deux il y a de l’énergie, il y a de la vie, il y a de la variation… Ce n’est jamais pareil.

Coulisses et défilés

OMA/AMO

Débutée il y a quasiment vingt ans, à l’occasion de la création du Prada Epicenter de New York (finalisé en 2001) — à la fois boutique, galerie et laboratoire — la collaboration entre la marque italienne et OMA / AMO, le studio multifacette fondé par l’architecte et urbaniste Rem Koolhaas, ne cesse de questionner les formes et les attentes. Des espaces de vente à l’emblématique Fondation Prada, ce dialogue se réinvente également de manière chronique à chaque nouveau défilé. Par leur fréquence, ces derniers sont autant d’opportunités d’explorer des obsessions inattendues ou de revenir sur certains motifs. Un ballet conceptuel et formel savamment orchestré par une équipe à géométrie variable qui livre à Revue les secrets émanant des coulisses.

Les défilés qui unissent OMA / AMO à Prada sont gérés au quotidien par les architectes Giacomo Ardesio et Giulio Margheri, sous l’égide d’Ippolito Pestellini Laparelli et de Rem Koolhaas, deux des neuf partenaires de la firme néerlandaise. Le binôme évolue dans les bureaux de Rotterdam et explique : « Notre équipe varie selon les projets, cela nous permet notamment de renouveler nos inspirations. Les discussions autour des défilés ont débuté en 2006, mais à cette époque, le rôle d’AMO se limitait à quelques conseils. La manière dont nous travaillons aujourd’hui a été instaurée par Ippolito quelques années plus tard. C’est lui qui a mis en place la méthodologie appliquée à ces projets. Il y a une procédure à suivre pour chaque nouveau défilé, cependant puisqu’ils diffèrent tous du précédent, notre processus de création n’est jamais linéaire. Tout comme Prada n’est jamais linéaire dans son rapport à la créativité ! » En effet, un regard en arrière permet de voir à quel point la maison italienne aime jouer avec les extrêmes et proposer des décors variés pour présenter ses collections, que ce soit des mises en scène aux inspirations figuratives, comme l’intimité d’une chambre — forcément surréaliste car démultipliée dans l’espace — de l’automne-hiver 2017, ou des images beaucoup plus abstraites comme le sol ponctué d’ampoules de l’automne-hiver 2019.

« Continuous Interior »défilé RAda Automne-Hiver 2017, collections homme & femme, 2017

Photographie par Agostino Osio, avec l'aimable autorisation d'OMA

Giacomo Ardesio ajoute : « Nous avons un serveur qui regroupe nos productions pour chaque défilé et qui agit comme archive, nous nous y référons pour voir ce que nous avons déjà fait. Avant d’investir la Fondation Prada, tous les défilés avaient lieu Via Antonio Fogazzaro, là où sont basés les studios de la maison. Pour être plus exact, cet espace a accueilli les premiers projets d’exposition de la Fondation, avant que celle-ci ne soit finalisée. Aujourd’hui, la situation est inversée puisque c’est l’espace d’exposition qui héberge les défilés ! Cette gymnastique, ces allers-retours reflètent la manière de penser de Prada ». Giacomo Ardesio et Giulio Margheri, sous l’égide d’Ippolito Pestellini Laparelli et de Rem Koolhaas, deux des neuf partenaires de la firme néerlandaise. Le binôme évolue dans les bureaux de Rotterdam et explique : « Notre équipe varie selon les projets, cela nous permet notamment de renouveler nos inspirations. Les discussions autour des défilés ont débuté en 2006, mais à cette époque, le rôle d’AMO se limitait à quelques conseils. La manière dont nous travaillons aujourd’hui a été instaurée par Ippolito quelques années plus tard. C’est lui qui a mis en place la méthodologie appliquée à ces projets. Il y a une procédure à suivre pour chaque nouveau défilé, cependant puisqu’ils diffèrent tous du précédent, notre processus de création n’est jamais linéaire. Tout comme Prada n’est jamais linéaire dans son rapport à la créativité ! » En effet, un regard en arrière permet de voir à quel point la maison italienne aime jouer avec les extrêmes et proposer des décors variés pour présenter ses collections, que ce soit des mises en scène aux inspirations figuratives, comme l’intimité d’une chambre — forcément surréaliste car démultipliée dans l’espace — de l’automne-hiver 2017, ou des images beaucoup plus abstraites comme le sol ponctué d’ampoules de l’automne-hiver 2019. Giacomo Ardesio ajoute : « Nous avons un serveur qui regroupe nos productions pour chaque défilé et qui agit comme archive, nous nous y référons pour voir ce que nous avons déjà fait. Avant d’investir la Fondation Prada, tous les défilés avaient lieu Via Antonio Fogazzaro, là où sont basés les studios de la maison. Pour être plus exact, cet espace a accueilli les premiers projets d’exposition de la Fondation, avant que celle-ci ne soit finalisée. Aujourd’hui, la situation est inversée puisque c’est l’espace d’exposition qui héberge les défilés ! Cette gymnastique, ces allers-retours reflètent la manière de penser de Prada ».

Présentés chaque saison lors de la semaine de la mode milanaise, aussi bien lors des collections femme qu’homme, la mise en œuvre de ces défilés est une course contre la montre. Giulio Margheri précise : « Nous essayons de respecter un calendrier idéal, durant lequel nous présentons nos idées, attendons les validations, testons les matériaux… Mais ce planning est le plus souvent là pour nous rappeler que nous manquons de temps ! En général, tout commence avec une réunion de lancement pour laquelle nous préparons un document avec des idées très différentes. Nous y présentons des concepts et des propositions de traduction dans l’espace, mais à cette étape, rien n’est très défini. La relation qu’entretient le décor à la collection n’est pas forcément en résonance, elle peut être décalée. Si la collection a des inspirations de science-fiction, le décor ne le sera pas forcément, et inversement. Nous construisons cet environnement pour un personnage bien particulier, mais nous ne développons pas ce personnage. Nous n’avons accès qu’à un aspect de l’histoire, si bien que nous découvrons la cohérence de l’ensemble lors du défilé ». Le rythme des collections étant soumis aux calendriers des différentes fédérations, il dicte le tempo à suivre et renseigne sur le planning idéal : « Il est difficile de dire précisément quand cette première réunion a lieu, cela varie notamment selon les disponibilités de nos interlocuteurs, mais elle précède le plus souvent le défilé de dix semaines. Lors de cette discussion sont présents Miuccia Prada, ainsi que Fabio Zambernardi, directeur de la création pour Prada et Miu Miu. Nous essayons d’identifier tous ensemble un concept, que nous développons généralement à l’aide de croquis, de photographies extraites de films, ou des images de référence qui vont de l’art aux urgences contemporaines. Nous utilisons aussi beaucoup de collages, mais sans vocation à être réalistes. Est également présente l’équipe interne d’ingénierie, avec qui nous échangeons ensuite plusieurs fois par semaine lors de la mise en place du projet. » Ardesio précise : « Comme de nombreuses marques, Prada a des architectes au sein de son équipe. Nos échanges sont importants car ils agissent toujours comme des reality check : ils nous aident à matérialiser le concept, en trouvant les meilleures stratégies pour produire le set. Ils suivent la production à travers les différentes phases du projet. Ils jouent le rôle d’interface avec les constructeurs impliqués dans la mise en œuvre des différents éléments de scénographie. Le fait qu’ils soient basés à Milan et que nous soyons nous même italiens facilite grandement les échanges. »

Les impératifs sont toujours les mêmes et l’équipe doit donc trouver des manières d’y répondre tout en se renouvelant. Il faut pouvoir gérer environ mille deux cents invitations, entre journalistes, égéries, acheteurs et autres professionnels (environ neuf cents places assises, les seating, le restant debout, les standing ; un casse- tête spatial et diplomatique). À ces personnes s’ajoutent les photographes qui vont documenter le défilé, ainsi que l’équipe vidéo qui gère la captation, de plus en plus souvent retransmise en direct sur Internet. Composer l’espace n’est pas juste une affaire de cases à remplir, puisqu’il faut également maîtriser le rythme auquel les modèles vont défiler sur le parcours établi, de manière à ce que tout le monde puisse les suivre du regard avec aisance. Pour se rendre compte de la technicité de ce dernier point, il suffit de regarder le final de chaque défilé, où tout ce jeu de circulation se rejoue et se concentre en l’espace d’une minute, quintessence du spectacle que sont devenues ces présentations. Giacomo Ardesio précise qu’au-delà de ses exigences techniques, le rôle d’AMO est de proposer une vision singulière : « Pour cela, nous avons différents moyens. Nous pouvons par exemple accentuer certains éléments établis, comme le rapport au premier rang et la hiérarchie traditionnelle des seating. Nous pouvons jouer avec les proportions et proposer une version maximale de la piste ou une version totalement épurée. Nous pouvons nous baser sur une image qui va définir l’ambiance du défilé et décliner le set autour d’elle. Nous avons beaucoup d’éléments que nous pouvons déformer pour créer une expérience nouvelle. Je crois que ce que Prada et OMA/AMO partagent, c’est ce goût pour le collage, que ce soit des images, des références, des atmosphères. Cela créée des clashs, des moments inattendus . »

La collaboration Prada — AMO se décline dans d’autres champs, puisque les deux compagnies rédigent ensemble le com-muniqué de presse relatif à l’espace du défilé et déterminent le titre. Quelques exemples : « Terrain of light » (automne hiver 2019), « Suspended Ensemble » (resort 2018), « Total Space » (printemps été 2017) ou encore « Indefinite Hangar » (printemps été 2016). L’agence crée également les campagnes destinées aux réseaux sociaux qui annoncent les défilés. Appelées Premonition, ces courtes vidéos présentent des indices de manière très abstraite de ce qui sera visible sur le défilé et agissent comme des visions. Ces objets digitaux résonnent avec la physicalité des défilés. Ces projets ont une influence directe sur le nombre d’interlocuteurs en échange avec OMA. Les deux architectes précisent : « Pour tout ce qui concerne le concept, nous échangeons principalement avec Miuccia Prada et Fabio. En parallèle, nous sommes en contact avec l’équipe interne d’ingénieurs de Prada, mais aussi avec celle en charge du digital et celle de la communication. Il nous est parfois demandé de réaliser des visuels qui peuvent être intégrer aux vêtements.

« Indefinite Hangar » défilé Prada, Printemps-Été 2016, collection homme & femme, 2015.

Photographie par Alberto Moncada, avec l'aimable autorisation d'OMA.

Tout dépend du type de projet sur lequel nous travaillons. Nous ne développons pas les lumières, mais sur certains défilés où cette dimension est présente, nous faisons partie de la discussion. La finalisation du set coïncide avec la finalisation de la collection. Lorsque les défilés avaient lieu dans les quartiers généraux de Prada, Via Antonio Fogazzaro, il arrivait que Miuccia Prada passe entre deux essayages pour voir le décor. Cette proximité physique permettait ses visites impromptues, ce qui n’est plus le cas du fait de la distance entre la Fondation et le studio. »

Entre les collections homme, femme et les plus occasionnelles croisière et Miu Miu — AMO ne travaille pas systématiquement sur ces deux dernières —, l’équipe travaille en moyenne sur six défilés par an. La collection homme précède celle de la femme, ce qui fait que certains éléments peuvent se retrouver d’un défilé à l’autre sous certaines variations. L’exemple parfait pour comprendre ce jeu d’influences est sans doute la collection « Prada Warehouse » (homme, automne hiver 2018), présentée dans les hangars de stockage de la maison. Le décor consistait en un dédale de caisses de transports qui venaient rythmer l’espace. En bois, en métal réfléchissant ou cellophané, ces volumes étaient décorés de logos, créés par AMO, détournant l’identité visuelle de la marque. Plus de cinquante visuels ont ainsi été réalisés. Ils ont ensuite été revisités et transformés en enseignes néon pour la collection « Nocturne » (femme, automne hiver 2018) , dont voici le communiqué de presse :

La collection Prada automne/hiver 2018 de prêt-à-porter féminin prend place dans la tour de la Fondation Prada, dont les travaux sont sur le point de s’achever, marquant l’achèvement du complexe situé à Milan et pensé par OMA. Nouveau repère architectural, la tour offre un point de vue unique sur les bâtiments de la ville.

Le décor signé AMO consiste en un simple tracé géométrique de tribunes orientées vers le nord, en direction du centre de Milan, créant un spectacle sophistiqué et un dialogue entre mode, architecture et la ville. Les volumes nets du set sont accentués par une résine à la finition noire qui scintille comme par magie dans la lumière et imite le panorama extérieur nocturne.

En plus d’avoir façonné les espaces intérieurs, AMO est également intervenu sur la vue depuis la tour. La perspective sur le Scalo di Porta Romana et la ville s’enrichit d’imposantes enseignes néon Prada qui renforcent le caractère postindustriel de la région. La manifestation physique de l’évènement au sein d’un paysage urbain customisé réaffirme la relation entre Prada et la ville de ses origines.

Les néons se réfléchissaient à travers les baies vitrées et venaient donc habiller le ciel Milanais, créant un dialogue entre espace intérieur, celui du défilé, et extérieur, celui de la ville. Ces logos se sont retrouvés déclinés sur certains accessoires de la collection et à travers une série de tee-shirts. Visuellement très marquants, ces signes lumineux ponctuent la campagne publicitaire correspondante, intitulée « Prada Neon Dream ». Ainsi, le dialogue créatif entre Prada et OMA/AMO se décline au gré des projets, libre de tout format préétabli, prêt à saisir chaque opportunité à même de fasciner, surprendre et bousculer. Comme tout ballet, nous assistons à un spectacle qui semble évident et qui pourtant, en coulisse, nécessite des heures de travail et de communication, des années d’expériences et une passion certaine. Autour d’une complicité artistique et d’une vision commune rares, Prada et OMA/AMO contribuent à redéfinir ce que sont la mode et ses espaces, et plus globalement, la manière dont l’individu se meut dans le monde qui l’entoure.

« Nocturne » défilé Prada Automne-Hiver 2018, collection femme, 2018.

Photographie par Agostino Osio, avec l'aimable autorisation d'OMA.

Texte par Muriel Stevenson

Brutalité du produit

Paul Chemetov Iñaki Aizpitarte

Si la liste des projets menés par l’architecte Paul Chemetov est impressionnante, c’est avant tout la clarté de sa signature stylistique qui marque les esprits et les espaces. Véritable urbaniste, ses réalisations témoignent d’une pensée affirmée du quotidien, loin des effets de mode et autres tendances décoratives. Face à lui, Iñaki Aizpitarte, chef du Chateaubriand, restaurant qui depuis 2006 fait vibrer la capitale française par son approche décomplexée et inventive. Deux générations se rencontrent et partagent leur intérêt commun pour la simplicité. La discussion s’ouvre sur les origines du Dauphin, projet parallèle lancé en 2010 dont l’architecture a fait grand bruit.

IA L’aménagement du Dauphin par Rem Koolhaas s’est fait tout à fait par hasard. J’étais auparavant avec un associé qui se trouvait être architecte et passionné d’art contemporain. Koolhaas, qui n’a jamais réussi à gagner un concours public à Paris, souhaitait faire quelque chose dans cette ville. Un peu avant la crise, il y a sept ans, il avait le désir d’y faire un hôtel et avait donc besoin de restaurateurs pour suivre ce projet. Le lieu était trouvé, l’hôtel devait s’implanter à Beaugrenelle, mais finalement, ça ne s’est pas fait. Parallèlement à ces discussions, nous avions acheté le petit restaurant à côté du Chateaubriand pour associer mon second cuisinier et une autre personne qui était avec nous en salle depuis longtemps. Je souhaitais les garder, car les gens s’en vont souvent dans la restauration, et je m’entendais tellement bien avec eux que je ne voulais pas ça. Nous avons parlé de nos envies à Koolhaas et Clément Blanchet, son associé directeur des projets français de l’époque, et ils nous ont proposé de s’en occuper. On leur a expliqué que nous n’avions pas l’argent pour les honoraires de l’agence, et Blanchet a proposé de nous offrir le projet. Rem Koolhaas a participé aux discussions, mais c’est surtout Clément qui a suivi le concept et le chantier. Voilà pourquoi nous sommes le premier lieu signé Koolhaas / Blanchet intra-muros à Paris. Il y a des jeunes architectes qui passent, on pense qu’ils veulent regarder le menu, mais non, ils veulent juste voir le lieu !

PC À titre provocateur, je pourrais dire que la cuisine, c’est de l’architecture, et réciproquement. Pour plusieurs raisons simples, la première étant la matérialité des choses : une architecture dessinée sans matérialité ou une carte qui énonce des choses sans que l’on puisse les retrouver dans le plat, ça n’a aucun intérêt. La seconde raison est que les deux disciplines sont un art de la transformation, à des échelles très différentes. Mon petit-fils est également cuisinier. Lorsque je le vois faire, je me dis qu’il y a des conjugaisons parallèles, des connivences entre ce que fait le cuisinier et ce que fait l’architecte.

IA Effectivement. Mais personnellement, je ne cherche pas la transformation de la matière, je joue plutôt avec la reconnaissance des aliments. J’aime garder une certaine brutalité du produit, l’emmener ailleurs mais tout en gardant sa nature.

PC « Brutalité du produit », c’est une expression qui me plaît ! Quand j’ai commencé à travailler, nous avons été qualifiés de brutalistes, parce que nous employions du béton, des bouts de bois, des bouts de fer, presque de façon citationnelle. En même temps, ce que vous dites dans cette identification du produit, c’est que chaque produit a une histoire, une histoire gustative dans votre cas. Une brique aussi a une histoire ; ça se réfère à des choses que l’on a vues dans un tableau, dans des villes du Nord… Si vous utilisez un poireau, il convoque certainement tous les poireaux à la vinaigrette que l’on a pu manger dans son enfance, cuisinés par sa grand-mère. Vous le cuisinez certainement différemment, mais il entraîne une épaisseur de sensations, de souvenirs, de goûts.

IA Il est vrai aussi que désormais en cuisine, on essaie d’être de plus en plus proches de nos fournisseurs, même en étant à Paris. Avant, tout passait par des réseaux de grosse distribution comme Rungis. Cela a beaucoup évolué, il y a des réseaux qui se mettent en place, l’intérêt sur la qualité des produits a pris une autre échelle. Les chefs de la nouvelle génération font attention à ce qu’ils mettent dans l’assiette. Ce qui est intéressant, c’est que derrière un poireau, il y a une personne. La cuisine, c’est un milieu de rencontres avec des producteurs qui vont partager leur savoir et leur passion. C’est pour cela que je souhaite respecter le produit, le cuisiner sans trop le cuisiner ! Évidemment, je ne parle pas de toutes les recettes. Mais quand on a un produit splendide qui rentre en cuisine, on a souvent envie de le donner comme ça !

Paul Chemetov, Piscine des Halles, « Le ventre de Paris », Paris, 1979-1985.

Photographie Archipress, avec l’autorisation de Paul Chemetov.

PC Vous avez une chance que nous n’avons plus car vous êtes à la fois le concepteur et l’entrepreneur de votre propre travail. Alors qu’en ce qui nous concerne, l’architecte ne construit pas son bâtiment : il le dessine, il le décrit, il en surveille l’exécution mais il y a d’autres personnes, un maçon, un menuisier, un entrepreneur qui font le bâtiment. Et il y a un troisième interlocuteur qui est le client ! Pour vous cuisinier, c’est vous le client ! Au fond, les gens qui viennent manger chez vous sont l’équivalent de locataires qui viennent se loger, ce sont des locataires du goût ! Vous êtes à la fois votre propre maître, l’inventeur de ce que vous faites, et le constructeur !

IA Oui c’est vrai, je n’y avais jamais pensé en ces termes. Mais ça n’est pas toujours facile ! Il faut faire avec tout un tas de contraintes comme le traitement des produits, faire en sorte de ne pas les perdre. Moi j’aime ces cuisiniers qui font une cuisine intelligente, comme celle du Baratin. La chef de ce restaurant, Raquel Carena, a une intelligence du traitement, on sent que tout est compris et entendu. Si on y va déjeuner puis dîner, on comprend comment les choses sont pensées, on voit l’évolution entre des propositions de cuisine plus divertissantes le soir et un midi plus réconfortant.

On comprend toutes les transformations, comment elle réutilise ses produits, je trouve ça fabuleux. Elle n’est pas dans une cuisine qui se veut juste démonstrative, éclatante.

PC Vous avez une liberté que nous n’avons pas ! Certes, nous avons une puissance que vous n’avez pas, puisque l’on travaille sur des choses qui peuvent durer des presqu’éternités, sur des mètres cubes et des échelles fantastiques. Mais vous avez une certaine immédiateté et un contrôle total de l’invention. Vous n’avez pas affaire à toute cette bureaucratie. On ne vous dit pas « Il faut mettre trois grains de poivre ici et douze grains de sel là, c’est la norme. »

IA Pas dans nos assiettes effectivement ! Dans nos locaux par contre…

PC Ce qui fait que la part la plus personnelle, la plus « cuisinée » de mon travail, ce sont les maisons individuelles que je fais pour des amis ou pour moi.

IA Vous pouvez un peu plus y improviser ?

PC Oui, on peut se dire : « Tiens ajoutons ceci. » Ce que l’on ne peut pas faire dans un chantier public. Enfin si, on peut le faire, mais il faut de nombreuses autorisations et cela aboutit à des catastrophes financières terribles. Autant je veux bien dépenser mon propre argent, mais l’argent public, ça n’est pas, par définition, le mien !

IA J’ai l’impression que les budgets des gros projets publics sont de plus en plus fréquemment dépassés. On lit souvent ce genre de chose, comme récemment avec le cas de la philharmonie de Hambourg…

PC Oui, le montant final est quatre fois plus élevé ! Moi ça ne m’est jamais arrivé : quand je dépasse le budget de 3 %, je suis à deux doigts du suicide ! Car premièrement, comme je viens de le dire, ça n’est pas mon argent. Et deuxièmement, si je ne sais pas forcer tous les gens avec qui je collabore à travailler dans le cadre du budget que l’on a accepté, je perds toute autorité sur eux. Il ne suffit pas de venir sur le chantier et de dire : « Ça serait plus beau comme ça, est-ce que vous pourriez me changer ça? » Je suis intransigeant car je ne veux pas qu’on me juge sur des questions d’argent, je ne suis pas meilleur ou moins bon parce que je dépense plus ou moins. Mais pour en revenir à des questions culinaires, où avez-vous appris la cuisine ?

IA J’ai eu beaucoup de mal à trouver ce que je voulais faire comme métier, et je me suis promis d’être présent quand mon fils sera face à ce moment-là, car ça a été difficile pour moi. J’ai fait des études de paysagiste à Dax. J’ai travaillé dans les jardins avant de me retrouver dans une cuisine. J’aimais y être le matin, j’aimais les odeurs, la rosée, mais je n’étais pas passionné. J’ai découvert la cuisine, qui m’attirait depuis longtemps, en voyageant.

PC C’est incroyable car mon fils a également fait des études de paysagiste ! Il est devenu architecte par la suite, mais quand il a choisi sa formation, je lui ai conseillé de ne pas prendre un métier où il allait se cogner avec son père. Mais je vois la manière dont il aborde le paysage et la manière dont il aborde l’architecture : on apprend des choses sensibles dans le paysage, comme cette rosée du matin que vous évoquez. Est-ce que vous diriez que votre cuisine est autobiographique ?

IA Quand j’ai commencé, ma cuisine était très liée à mon vécu, à des souvenirs : les maraîchers chez qui ma mère allait, les odeurs, les recettes de grand-mère retrouvées. C’est comme ça que j’ai démarré. Ça a naturellement évolué. Quand j’ai commencé la cuisine, j’étais déjà en voyage. Et j’ai continué à voyager car j’aime m’ouvrir à d’autres choses, que ce soit des produits ou des façons de cuisiner qui n’existent pas dans les techniques françaises. Et vous, quelle est la place de la cuisine dans votre quotidien ?

PC C’est à la fois simple et compliqué ! Pour le déjeuner, que je passe le plus souvent à l’agence, je me fais très souvent livrer des sushis. C’est très minimal : du poisson, un peu de chou. Le soir, il m’arrive de cuisiner à la maison. Je fais des choses comme des salades composées, j’improvise des vinaigrettes. J’achète des ingrédients particuliers, comme de l’huile ou du parmesan, directement en Italie, ou encore du vin chez le vigneron à Bordeaux. Une bonne compote de pommes et de poires, quand c’est à peine accroché, avec ce goût de caramel, c’est fantastique. Mais tout ça c’est très simple.

IA Je vous rassure, je cuisine comme ça aussi à la maison !

PC À un moment, j’allais dans les très bons restaurants et j’ai été déçu. Une fois, on m’a invité à la Tour d’Argent et ça a été décevant. Ça n’est pas égal de bout en bout. On parlait d’autobiographie : il y a des plats que me faisait ma mère dont je me souviens encore. Du veau à la crème aux champignons. Des boulettes. Tous ces plats russes un peu bêtes, comme les soupes de chou rouge…

IA Les bortschs ! C’est magnifique, j’ai reçu la recette d’un ami cuisinier polonais. Le chou est fermenté, ça n’est pas si bête comme plat, c’est quelque chose qui demande du temps !

PC Il faut manger peu, il faut manger pour le plaisir ! Et vous, est-ce que l’habitat a une place importante dans vos choix de vie ?

IA Oui ! J’ai la chance de louer un logement très agréable, une petite maison d’architecte, dans une impasse arborée. Vous rentrez dans cet espace et vous n’êtes plus à Paris. Il n’y a pas un bruit, c’est magnifique. Et il était important d’avoir un endroit bien fait, adapté à mon rythme et à celui de ma famille, car je suis complètement décalé.

PC Vous rentrez chez vous à quelle heure ?

IA Entre deux et trois heures du matin. Il me faut un espace pour redescendre, décompresser.

PC Quelle est la taille de la cuisine au Chateaubriand ?

Raidt Lager, Borstch

IA J’ai commencé avec une cuisine très modeste. J’ai attendu six ans avant de faire des travaux. J’aurais voulu le faire plus tôt mais j’ai préféré être sûr de mes choix. Comme elle est très petite, tout doit être réfléchi au millimètre près. Trente centimètres carrés, c’est important dans une cuisine. Aujourd’hui j’y suis très bien, je suis attaché à ce lieu ! Les clients qui y jettent un œil sont assez étonnés de voir sa petitesse. Cette taille, ça a été une contrainte, mais aussi une force…

PC Est-ce que vous envisagez la cuisine comme un support de votre ego, une manière de laisser une trace ?

IA Non, je ne crois pas. Un jour je ne serai plus au Chateaubriand et c’est ainsi. Je passe des bons moments avec mon équipe, et nous essayons de les transmettre à nos clients, mais cela s’arrête là. Je n’arrive pas à écrire de livre, alors qu’on me l’a suggéré plusieurs fois. Peut-être que si j’avais plus de temps…

PC Quel âge avez-vous ?

IA J’ai 44 ans.

PC Vous êtes encore assez jeune ! Vous êtes exactement à la moitié de ma vie.

IA Et pour vous, l’architecture, c’est une question d’ego ?

PC C’est très compliqué car on a un sentiment de puissance totale : vous arrivez devant rien, et quand vous repartez, il y a quelque chose. Parfois, ce sont de très grands bâtiments comme le ministère des finances ou des tours de force techniques, comme le sous-sol des Halles. Il y a donc ce sentiment de l’illimité et il faut faire très attention à ne pas devenir mégalo. Je ne travaille pas seul également, mais avec une équipe, des clients. C’est pour cela que j’écris beaucoup ! Quand j’écris, je suis seul avec moi-même. J’ai le snobisme de ne pas me servir d’un ordinateur. Mon seul outil de travail, pour écrire ou dessiner, est le crayon.

IA Je crois que vous avez dit : « Le monument de la France c’est sa langue. »

PC Oui c’est vrai ! Peut-être pourrait-on le dire autrement ? « Le monument de la France, c’est sa cuisine » ? Les deux versions parlent d’une même chose : c’est le droit du sol contre le droit du sang. Je suis né fils d’apatride, je suis français par déclaration.

IA J’ai beaucoup de mal avec la puissance et la notoriété que dégage la cuisine française à l’échelle internationale. On dirait qu’il n’y a qu’elle à l’étranger. À l’époque où j’étais attiré par la cuisine, j’étais effrayé par cette grande cuisine française. Elle dégageait une forme d’autorité qui ne me séduisait pas. Quand on voyage un peu, on découvre tellement d’autres variétés de cuisine.

PC En latin, « monumentum », c’est ce dont on se souvient. Alors il vaut mieux parler de mémoire que de monuments, et opter pour cette adaptation : «la mémoire de la France, c’est sa langue, la mémoire de la France, c’est sa cuisine» !