Maître du jeu

Iida Kazutoshi

Alors que le contexte actuel limite les déplacements de chacun, réduisant ainsi les moments de convivialité et de découverte, le jeu vidéo offre une alternative réjouissante. Si le succès de certains titres a permis aux consoles de s’intégrer dans de nombreux foyers et de dépasser – enfin ! – le discours infantilisant sur les dangers des mondes virtuels, il faut saluer le travail de créateurs qui ont fait du jeu vidéo un medium à part entière, nourri d’arts visuels, de sons et de narration. Iida Kazutoshi est de ceux-là. Rencontre avec un auteur aussi discret qu’inventif.

S’il est une figure respectée et connue des amateurs, il est pourtant peu probable que vous ayez déjà joué aux jeux d’Iida Kazutoshi. Toutefois, son approche innovante a permis de redéfinir les contours de l’expérience vidéoludique contemporaine. Né en 1968, Iida voit son adolescence marquée par l’arrivée de la borne d’arcade Space Invaders, les débuts de la saga Star Wars au Japon et de l’éclosion du punk rock. Ces trois cultures l’ont profondément marqué et ont nourri son esprit iconoclaste, avide de mondes nouveaux. À la fin de son adolescence, il décide de suivre une formation dans une école d’art où, grâce à l’arrivée des premiers ordinateurs, il se forme aux logiciels de dessin, subjugué par la liberté qu’ils offrent et leur rapidité d’exécution. Ce goût pour l’infographie amène ensuite à intégrer le monde du jeu vidéo.

Première particularité d’Iida, il n’a créé que trois jeux ; une parcimonie qui en dit long sur sa position face à la relation qu’entretient l’industrie du jeu vidéo avec la créativité et la surproduction. Sorti en 1995 sur PS1, la première console de Sony, Aquanaut’s Holiday nous met dans la peau d’un plongeur qui parcourt les profondeurs de l’océan pour le cartographier et échanger avec la vie sauvage, et ce, sans aucune limite de temps ou d’ennemis à affronter. Dans cette étendue bleue, sans repères ni actions claires à effectuer, les joueurs habitués aux quêtes linéaires sont décontenancés. À nos collègues du média Archipel, Iida Kazutoshi déclare : « Être face à un jeu que l’on ne comprend pas, mais au final apprendre à se connaître en jouant, voilà le type de jeu contemplatif que je voulais faire. » Suivra en 1996, et toujours sur PS1, Tail of the Sun. Alors que les critiques avaient qualifié son premier jeu d’élégant et de minimal, le concepteur décide de prendre le contrepied et met en scène un homme des cavernes qui lutte pour sa survie. Là aussi, la variété des actions que peut effectuer le joueur prime sur une narration autoguidée. Enfin, c’est en 1999 que paraît Doshin the Giant, sur la console N64 de Nintendo. Le joueur y incarne Doshin, le Géant de l’Amour dont la taille varie en fonction de ses actions et de l’affection que lui portent les villageois qu’il protège. À l’occasion de notre rencontre, Iida pointe le trait commun de ces trois titres aux univers très différents :

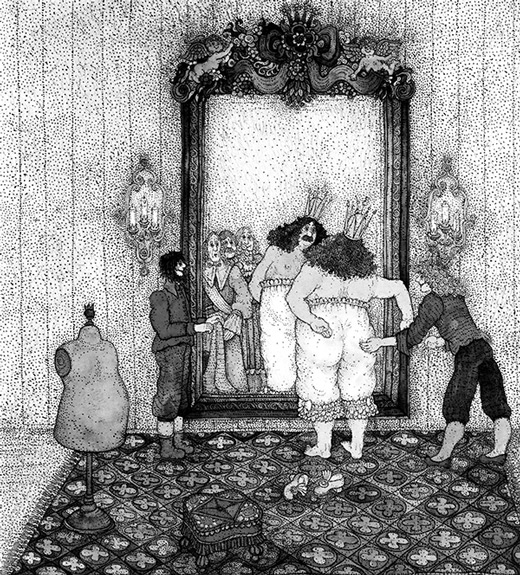

Iida Kazutoshi, Doshin the Giant, croquis préparatoires, 1998. Avec l’aimable autorisation d’Iida Kazutoshi. © Iida Kazutoshi

« Je pense que les jeux vidéo sont l’art de l’élaboration des règles. Avec mes propositions, l’idée était de minimiser les restrictions ressenties par les joueurs. »

Et il est vrai qu’un vent de liberté souffle sur ses jeux. De manière indéniable, ils ont ouvert la voie à de nombreux jeux au succès incontestable, d’Animal Crossing à la quête en « monde ouvert » Breath of the Wild, récente variation de la licence Zelda. On peut également citer Death Stranding, création d’Hideo Kojima sortie en 2019 sur PS4, proposition hybride entre jeu expérimental et blockbuster au casting hollywoodien (Léa Seydoux, Norman Reedus, Mads Mikkelsen ou encore Guillermo del Toro incarnent les différents protagonistes). La complexité de son scénario est équilibrée par les actions limitées du héros, que l’on pourrait résumer, non sans malice, à une « randonnée musclée ». Que pense Iida de ces variations autour du concept d’exploration libre ? « Si Aquanaut’s Holiday explorait le point de vue à la première personne en nous mettant dans la peau d’un océanographe, Tail of the Sun est directement lié au monde ouvert tel qu’on l’entend aujourd’hui puisqu’il met en scène des personnages avec qui on peut réellement interagir. À l’époque, la notion de ‹ monde ouvert › n’existait pas mais j’étais convaincu que les jeux vidéo allaient évoluer dans cette direction. Depuis, de nombreuses œuvres sont apparues et ont confirmé mon intuition, je me sens rassuré ! »

Aujourd’hui enseignant dans le département vidéo de l’Université Ritsumeikan de Kyoto, Kazutoshi Iida partage sa connaissance du milieu du jeu vidéo. Dans son cours intitulé « Game Making Practice », il fait intervenir des professionnels du kamishibai, terme que l’on peut traduire par « pièce de théâtre sur papier », un style narratif japonais qui prend la forme d’une scène miniature et ambulante, proche du théâtre de Guignol, mais où les marionnettes sont remplacées par des images. Contrairement à la page tournée d’un livre, chaque nouvelle séquence du kamishibai apparaît en s’intégrant dans la précédente. On comprend aisément l’intérêt de ces techniques narratives rudimentaires mais ingénieuses dans la construction d’un récit. Iida demande ensuite à ses élèves de développer une histoire, de dessiner les images correspondantes, puis d’imaginer un contenu interactif. Il est également en charge d’un cours intitulé « Exercices de base du dessin ». Il y est question d’aiguiser son sens de l’observation afin de traduire au mieux les attitudes et expressions visuelles des différents composants d’un jeu, qu’il s’agisse des décors ou des personnages. Une fois ces éléments maîtrisés, que faut-il pour rendre une œuvre unique ? À cette question, Kazutoshi Iida développe :« Les jeux vidéo sont à la fois un art visuel et une expérience. Aujourd’hui, l’expérience est biaisée par le display, c’est à dire l’écran et les interfaces qui nous permettent de jouer. Je pense que les dix prochaines années vont vraiment être consacrées à repenser ces dispositifs. Récemment, de nombreux sujets importants ont fait leur apparition dans le jeu vidéo. Si le parallèle n’est pas évident, le titre Detroit: Become Human prédit l’intensification du mouvement Black Lives Matter. Red Dead Redemption 2 a pour personnage principal un hors la loi, en 1899, qui a conscience des règles morales et dont les actions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, ont un impact sur le déroulé du récit. The Last of Us 2 est un autre très bon exemple. En fusionnant de grands sujets sociétaux, quasi littéraires, aux interactions qu’offrent le médium du jeu vidéo, une nouvelle forme d’expression artistique est en train d’émerger. » Évidemment curieux, Iida aime autant jouer aux titres issus des premières générations de console qu’aux récentes grosses productions. À ceux qui n’ont pas la culture du jeu, il recommande ceux précédemment cités, mais également le très populaire Grand Theft Auto V (sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360) :

Extraits du jeu Doshin the Giant (Kyojin no Doshin), développé par Param et Nintendo, sorti au Japon le 1er décembre 1999. Designer : Kazutoshi Iida.

« Il est fantastique ! Dans ce jeu à monde ouvert, vous pouvez avoir le sentiment de devenir une ville plutôt qu’une personne, et c’est assez incroyable. » Devant les écrans, puisque tout est permis, évadons-nous !

TEXTE DE JUSTIN MORIN

Henky Dunky

Herr Seele

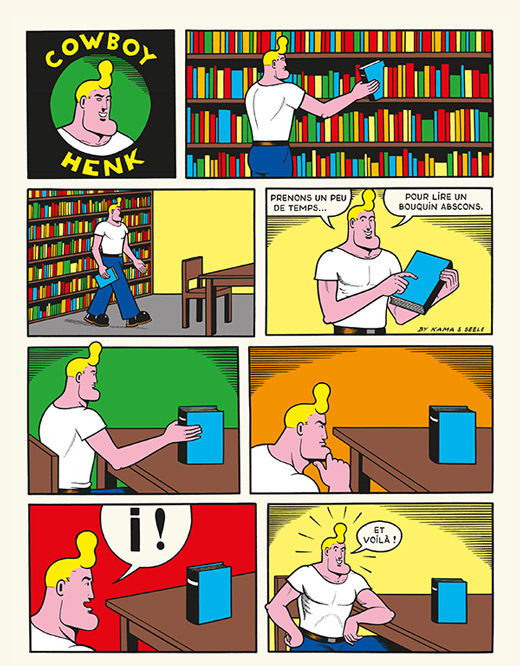

Fruit de l’imagination 100 % belge du duo Herr Seele et Kamagurka, Cowboy Henk est un personnage désarmant. Sa logique toute personnelle l’amène à vivre des aventures hilarantes, tenant autant de l’humour surréaliste que de la poésie absurde. Né il y a quarante ans, Henk affiche une silhouette musclée, une chevelure blonde ainsi qu’un sourire ultra-blanc mais déjoue tous les stéréotypes. En quelques cases, ses auteurs parviennent toujours à créer la surprise. Publiées sous forme d’album reliés, auréolées de plusieurs prix, les aventures de Cowboy Henk semblent pourtant réservées à un public d’initiés. Cette rencontre avec Herr Seele, dont les pinceaux donnent vie à Henk, permettra certainement de partager l’un des plus excitants secrets de la culture belge.

JUSTIN MORIN

J’ai découvert votre travail en 2014, grâce au prix du patrimoine que vous avez obtenu au prestigieux Festival d’Angoulême. J’ai été séduit par la couverture de vos albums, et à la lecture, j’ai aimé votre sens du découpage, les attitudes décalées de Cowboy Henk et bien évidemment, cet humour absurde. Il y a autre chose que j’ai adoré, et qui est pourtant presque invisible. Il s’agit du motif qui sépare la couverture de la première page, et qui reprend le profil de votre personnage en le multipliant à l’infini, dans une alternance de bleu et de rouge. On dirait une peinture d’art optique, un peu comme si Bridget Riley faisait un rêve psychédélique ! Je me demandais donc quel était votre rapport à l’art.

HERR SEELE

Ma mère a étudié la céramique et la peinture, c’était une artiste professionnelle. Enfant, j’allais dans son atelier, c’est un environnement avec lequel j’étais familier. J’ai fait des études à l’École des Beaux-Arts de Gand. C’était une pleine période conceptuelle, c’était pas mal ! Je me souviens que nous avions visité la Documenta 6, en 1977, où j’ai pu découvrir le travail de Joseph Beuys que j’ai trouvé génial. D’ailleurs, l’album qui s’intitule L’humour Vache a été traduit en allemand par Jeder Mensch ist ein Cowboy (Chaque homme est un cowboy), en référence à sa fameuse citation « Chaque homme est un artiste ! » J’adore son œuvre, c’est un grand penseur et je trouve qu’il y a aussi beaucoup d’humour dans son travail. Mais c’est certainement l’un des rares artistes conceptuels que j’apprécie vraiment. Je suis plus attiré par le surréalisme !

JUSTIN MORIN

Je crois que vous avez eu un parcours professionnel atypique.

HERR SEELE

Tout à fait. Comme je l’ai dit plus tôt, je ne me reconnaissais pas dans l’art conceptuel qui était en vogue à l’époque. Pour moi, c’est un courant qui consistait plus à réfléchir à l’art qu’à en faire. Dans cette optique, pendant mes études, j’ai eu envie de pratiquer un métier concret, comme menuisier ou boulanger. Et puis je suis tombé sur une annonce qui disait : « Devenez luthier au pays de Galles. » J’y suis allé ! C’était pendant l’été 1978, en pleine période punk anglaise, ça m’intéressait beaucoup. Mais la formation de luthier était déjà pleine, donc on m’a proposé de devenir accordeur de piano ! Le cursus était prêt, deux professeurs étaient venus spécialement de Londres, mais il n’y avait pas d’élève. Je suis devenu accordeur de piano, une profession absurde, par des circonstances encore plus absurdes ! Tout cela m’a amené à avoir une grande connaissance de cet instrument, je suis aujourd’hui organologue. Je suis aussi devenu collectionneur de piano, je possède plus de 250 pièces.

JUSTIN MORIN

Cowboy Henk va fêter ses quarante ans d’existence en septembre prochain. Comment expliquez-vous sa longévité ?

HERR SEELE

C’est presque autant que la longueur de vie de Tintin, qui fait son apparition à la fin des années 1920 et dont la dernière aventure, Tintin et les Picaros, date de 1976. Cowboy Henk a commencé comme une sorte d’anti-bande dessinée. Il a tout d’abord été publié en 1981 dans le journal néerlandophone Vooruit, devenu par la suite De Morgen. À partir de 1983, il a été publié chaque semaine dans l’hebdomadaire flamand Humo, jusqu’en 2011 car la rédaction voulait du changement. Mais deux ans plus tard, il a fait son retour !

Herr Seele, Cowboy Henk Nature.

Huile sur toile, 80 × 100 cm, 2015, propriété de l’artiste.

Publié dans l’hebdomadaire Humo — n˚3394, 20 septembre 2005.

Tout ça pour dire que c’était vraiment un humour particulier, comme un humour « pas drôle ». Au début, le public détestait notre travail mais ça ne nous a pas empêché de continuer. Je crois que c’est ce qui explique pourquoi Cowboy Henk est toujours là !

Nous avons aussi créé quelques histoires longues que l’on peut retrouver aujourd’hui sous forme d’albums. En France, à nos débuts, nous avons notamment collaboré avec le journal Hara-Kiri. Nous allions de Gand à Paris dans une petite voiture 2 CV que Kamagurka conduisait pendant que je jouais du violon ! C’était fascinant et excitant car cela nous a permis de côtoyer des auteurs que nous adorions, comme Wolinski ou Cabu, mais aussi les gens qui les entouraient, comme Serge Gainsbourg ou Coluche. Ces rencontres sortaient vraiment de l’ordinaire, j’ai eu beaucoup de chance. De la même manière que j’ai eu beaucoup de chance de rencontrer Kama.

JUSTIN MORIN

Justement, pouvez-vous revenir sur votre collaboration ?

HERR SEELE

Notre rencontre a quelque chose d’une aventure religieuse, un peu comme la vie de saint François d’Assise : tu rencontres quelqu’un et tu travailles toute ta vie avec ! Nous sommes un duo d’artistes, nous avons fait de la télévision, du théâtre, des bandes dessinées, de l’art aussi.Nous travaillons ensemble depuis plus de quarante ans, et je pense que cela s’explique en partie car nous n’avons jamais eu un énorme succès commercial. Nous avons toujours été dans l’underground, et nous aimons ça ! Nous nous sommes rencontrés pendant nos études. Il était dans la même école, dans le département animation, mais n’y est pas resté longtemps. C’est à la gare que nous avons sympathisé, car il lisait le journal Hara-Kiri justement ! Moi je lisais Kafka et Heidegger, car j’ai toujours aimé la philosophie. Nous avons échangé sur nos lectures.

Nous avons trois ans d’écart, et je me souviens que déjà à l’époque, nous racontions des petites histoires à l’aide des cabines photomaton de la gare et leur planche de quatre photographies !

JUSTIN MORIN

Comment travaillez-vous ensemble ?

HERR SEELE

Kama est à l’écriture et moi au dessin, mais tout se mélange.

JUSTIN MORIN

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre manière de travailler ? Vos planches ont-elles la même dimension que vos albums reliés ?

HERR SEELE

Non, ce sont des formats plus grands. Je travaille sur des grandes pages de papier très épais. J’aime l’encre sur le papier. Je ne suis pas fort pour les techniques infographiques. Récemment, nos planches ont été recolorisées à l’ordinateur par Lison d’Andrea et Jean-Louis Capron qui ont fait un superbe travail. Mais pour nous, c’est la blague qui est plus importante que l’esthétisme. C’est sans doute pour cela que nous faisons cela depuis si longtemps et que nous n’avons toujours pas fini ! Nous aimerions aussi faire une nouvelle histoire longue. La difficulté que nous rencontrons, c’est que nous essayons d’être spirituels avec notre art tout en voulant faire rire les gens.

JUSTIN MORIN

Est ce qu’il y a des planches que vous décidez de ne pas publier parce que vous n’êtes pas satisfaits ?

HERR SEELE

Non, une fois que le scénario est fait, on va le faire et le publier. Il faut dès le départ que nous soyons persuadés que c’est une bonne blague, sinon, nous l’abandonnons !

JUSTIN MORIN

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?

HERR SEELE

Je suis actuellement dans mon atelier, à Ostende. De ma fenêtre, je peux presque voir la mer du Nord ! Je suis très inspiré par la nature, j’aime la peindre ! Pour en revenir à votre question, je suis en train de créer une affiche pour une exposition sur la bande dessinée et qui réunira plusieurs auteurs d’avril à septembre prochain et qui s’intitulera Marginalia, dans le secret des collections de bandes dessinées, au Nouveau Musée National de Monaco. Et puis j’ai un grand projet ici : je travaille à l’ouverture d’un musée qui présentera à la fois une partie de ma collection de pianos, notre travail avec Kamagura, et qui pourra aussi accueillir des expositions temporaires d’autres artistes ou collectionneurs. Il y a notamment des collections fantastiques et atypiques, sur des objets du quotidien comme des ciseaux, ou des papiers d’emballage de charcuterie des années 1950, que l’on ne voit jamais et qui sont pourtant incroyables !

Publié dans l’hebdomadaire Humo — circa 1993.

Publié dans l’hebdomadaire Humo — n˚3901, 9 juin 2015.

EXPLORER REVUE

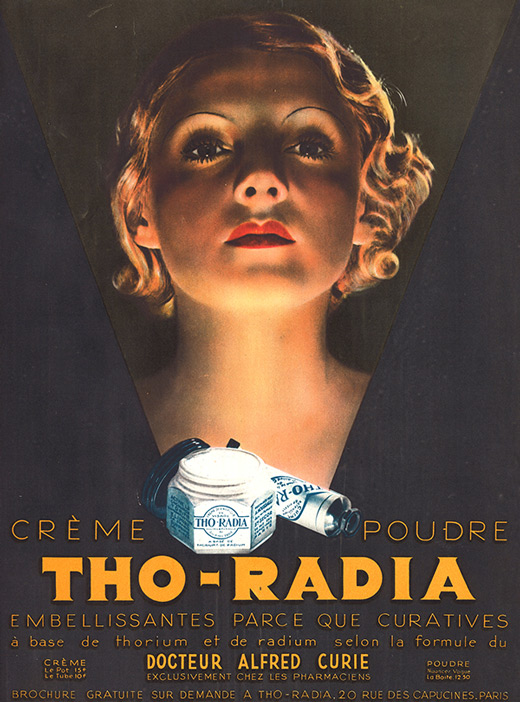

C.Q.F.D. de la texture

Luca MarchettiRyoko Sekiguchi

« Texture is the new colour » déclarait dans une interview récente le designer néozélandais David Scott. Et cela ne s’applique pas que dans le domaine du design. Un simple tour d’horizon, de l’univers gastronomique jusqu’à l’industrie cosmétique, révèle que les effets de texture sont en train de s’imposer dans l’imaginaire esthétique contemporain en tant que code de communication indispensable lorsqu’on souhaite véhiculer la notion d’intensité, voire de raffinement. Reste à comprendre ce qu’est la texture.

J’en ai discuté avec Ryoko Sekiguchi, auteure interculturelle et experte de gastronomie, lors d’un échange d’une après-midi, à l’intersection des cultures française, japonaise et italienne.

Comme nombre d’autres notions d’usage commun, celle de « texture » est aussi fréquente dans le langage quotidien que difficile à décrire. Si l’évocation de la texture nuageuse d’une génoise ou celle, moelleuse et fluide, de pommes mousseline, relèvent de l’évidence, il est moins évident de comprendre qu’il ne faut pas faire bouillir l’eau du thé car l’oxygène qui s’en échappe priverait l’infusion finale de la texture nécessaire à magnifier les arômes. Roland Barthes a écrit sur le « grain de la voix» (« Le grain de la voix », dans L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Seuil, 1982, p. 238-243) et – plus ardu encore – l’écrivain Alessandro Carrera a consacré tout un livre à la « consistance de la lumière » ( La Consistenza della Luce, Milan, Feltrinelli, 2010.) car, oui bien sûr, la lumière a elle aussi une texture, pour insaisissable qu’elle puisse paraître.

Les réflexions philosophiques de Gilles Deleuze nous viennent en aide. Dans le livre Le Pli – dont le sujet textile n’est pas sans lien avec la question de la texture – , l’auteur parle du réel comme de l’ensemble des différents degrés d’agrégation d’une même substance : du plus dense jusqu’au plus évanescent, des matières jusqu’aux idées. Pouvons-nous alors décrire la texture comme un état de consistance ? Certainement, mais sans oublier que pour la ressentir, il faut parfois la conscientiser et la soustraire au caractère ineffable des perceptions les plus subtiles (pour ne pas dire « sublimes »).

Ryoko Sekiguchi, qui présente son dernier opus Sentir (Avec Hervé Deschamps, Pierre Gagnaire et Marc Jeanson, Paris, JBE Books, 2021.) en quatrième de couverture par la phrase « goûter est un acte qui permet d’assimiler le monde extérieur dans notre corps », suggère que la texture est tout d’abord un fait d’assimilation. Pour la percevoir dans toutes ses manifestations, y incluant les plus extrêmes, il faut la reconnaitre, l’accueillir et la laisser agir en nous. Elle devient alors une forme de connaissance non-langagière à la croisée de nos cinq sens, de la corporéité et de l’esthétique particulière qui en découle.

Texture / Corps

L’expérience des textures est probablement celle qui, parmi toutes les autres, nous rend conscients de la désidérabilité d’un aliment, d’un produit, ou encore de notre propre corps. Car, la texture nous fait non seulement apprécier la corporéité du monde, mais elle nous indique également à quel degré celle-ci est souhaitable ou pas.

Curieusement, nombre de termes nés pour qualifier la texture s’appliquent autant à ce que l’on mange, ce que l’on touche ou ce que l’on ressent. Comme l’adjectif sòdo que l’on utilise en italien principalement pour qualifier la consistance de l’œuf cuit à point par ébullition. Bien qu’en français on traduise uovo sodo par « œuf dur », sòdo signifie justement « bien ferme », mais pas dur. Cet état idéal de l’œuf cuit se distingue par une consistance agréable à sentir en bouche et à palper. Non dépourvu de connotations charnelles et esthétiques, l’adjectif sòdo s’utilise aussi dans l’univers de la beauté pour décrire la consistance voluptueuse des rondeurs corporelles, l’épithélium du visage dans sa plénitude juvénile ou alors une peau mûre dont la tonicité reste intacte. D’ailleurs, à l’époque à laquelle bien vieillir est considéré plus cool que rajeunir, les produits cosmétiques qui promettent un effet rassodante (raffermissant) ne se comptent plus, toutes cultures confondues.

Texture / Promesse

Ayant consacré plusieurs écrits aux motifs du nuage et du fantôme entre culture visuelle et gastronomie, Ryoko Sekiguchi me rappelle que la texture de ce qu’on introduit dans notre corps, que cela soit par la peau ou par la bouche, est en soi une anticipation de son effet sur nous. Si en cuisine, la vision d’une gelée, puis le contact avec sa texture, agissent comme une promesse de jouissance gustative, en cosmétique le plaisir visuel et haptique qui accompagne la découverte d’un gel, agit comme une promesse de l’efficacité du produit. C’est si beau et si bon qu’il nous rendra beau. Aucun slogan ou métaphore textuelle ne saurait être aussi persuasif que l’association paradoxale entre la transparence, la légèreté, la fermeté et la densité que ce que la texture gélatineuse communique par simple incarnation.

Sekiguchi observe qu’en cuisine et en pâtisserie un tel effet de surprise se reproduit sur maintes préparations qu’on dirait réalisées en cristal teinté et qui procurent une sensation de solidité alors qu’on ne mange « presque rien ». Donner du corps, densifier, tout en gardant l’impression d’inconsistance, comme lorsqu’on goûte au tokoroten. Ce dessert venant du Japon est composé d’une gélatine fluide à base d’algues, fondamentalement sans saveur, mais essentielle en tant que support au glaçage. Ce dernier, fait de kinako, cette fine poudre de soja grillé, recouvre le gel qui n’aurait, à lui seul, aucune consistance. Pour le néophyte, savourer ce délice né d’une symbiose entre un corps presque sans saveur et une saveur presque sans corps, est une expérience en soi, tellement sa texture fluide et glissante exige une dextérité toute particulière !

Texture / Expérience

À ce propos, mon interlocutrice observe que dans la cuisine gastronomique dite « de luxe », plus encore que les ingrédients rares et précieux, c’est le fait de pouvoir goûter le bon aliment dans les bonnes proportions, à la température idéale et selon une temporalité exacte que l’on paie cher. C’est lorsque ces conditions sont réunies que la texture des mets rend pleinement disponibles leurs propriétés gustatives ; et cela ne dure qu’un temps très limité. La texture nous guide à travers l’expérience de la dégustation, comme lorsqu’on consomme cette autre invention nipponne qu’est le mochi, une pâte de riz cuit et battu à la consistance molle et légèrement élastique, qui se sert sucrée ou salée, fraîche ou chaude, sous forme de beignet ou en soupe. Manger le mochi c’est faire l’expérience de la métamorphose, car cet aliment se transforme sous nos dents, au contact du palais et selon l’action plus ou moins rapide de la langue, en passant graduellement d’un état de fluidité extrêmement malléable à quelque chose de beaucoup plus gluant et dense. C’est sa texture qui module la dégustation. Elle fixe aussi, quelques instants durant, l’état idéal de ce mets, quand sa température, sa consistance et sa couleur atteignent l’effet mochi-mochi. Une fois de plus, voici une expression aux connotations aussi sensorielles qu’esthétiques qui s’emploie fréquemment dans le vocabulaire de la beauté et de la cosmétique pour qualifier une peau aussi claire, translucide et douce que celle d’un bébé.

À bien y réfléchir, si dans le cas du design on a longtemps proclamé que function follows form (la fonction découle de la forme), dans notre cas il y a de quoi penser que l’expérience découle de la texture. D’autant plus que cette exploration avec Ryoko Sekiguchi a commencé autour d’une table sur laquelle étaient posés deux cafés et quelques gâteaux sablés. Et que cet effet de texture – sablée – a été le déclencheur du débat en commençant par les termes qui se réfèrent à la texture issus de l’imaginaire marin qui, le plus souvent, décrivent un « entre deux ». C’est également le cas dans la langue italienne. En pâtisserie, le terme « sablé » est utilisé en français, mais plus généralement, sa variante en langue locale fròllo indique un état hybride entre le consistant et le friable, et évoque une consistance granuleuse et humide, facile à émietter. La pâtisserie italienne offre tout un florilège de préparations à base de pasta fròlla, mais l’aspect le plus intrigant de ce terme dérive de sa forme originale, restée indéterminée. Peut-être marine (il s’agirait d’une évolution du terme fluidus), ou plus probablement terrestre (à partir du terme frale, “fragile”), mais qui se réfère aussi bien à la viande, tendre et fondante, qu’à la chair dans ses connotations les plus sensuelles.

Que la vue de la carne frolla puisse donner simultanément envie de toucher et de manger fait sourire, mais cela nous rappelle surtout que la texture est l’une de ces interfaces essentielles entre nous et le monde qui réunissent « langage » et « sensorium » dans un tout, et qui nous permettent de connaître sans dire, par la forme de rencontre la plus simple et immédiate qui soit : le contact.

Photographe: Marvin Leuvrey

Décoratrice: Chloé Guerbois

Styliste culinaire: Anna Dotigny

En rose et noir

Daniel Roseberry

Nommé à la direction artistique de Schiaparelli en 2019, l’américain Daniel Roseberry a réveillé la belle endormie en quelques collections. Fidèle au surréalisme de la Maison, ses créations conjuguent avec brio l’extravagance à un sens rigoureux de la coupe. Les bijoux sculpturaux complètent des silhouettes audacieuses, sans pour autant tomber dans l’excès. Si les images sont fortes, les vêtements le sont tout autant et se mettent au service d’une femme plurielle. Rencontre avec un créateur à l’univers enchanteur.

Justin Morin

Vous êtes diplômé du Fashion Institute of Technology de New York et avez passé votre enfance au Texas. Quel était alors votre relation avec l’art et la mode ?

Daniel Roseberry

J’ai grandi en étant obsédé par Disney. Pendant des années, j’ai souhaité travailler dans l’animation. Je me souviens avoir réalisé un projet entier et l’avoir envoyé à Glen Keane, l’un de mes animateurs préférés qui a notamment travaillé sur La Belle et la Bête, Pocahontas et bien d’autres. Grâce à ce dossier, ma famille et moi avons été invités à nous rendre aux studios Disney pour une visite privée !

Justin Morin

Quel âge aviez-vous ?

Daniel Roseberry

J’avais douze ans ! Je crois que j’avais treize ans quand j’ai commencé à dessiner de la mode. Je me souviens du mariage de mon frère ; lorsque j’ai vu la robe de mariage de ma belle-sœur, j’ai été si inspiré. Plus tard, à mes seize ans, ma mère m’a inscrit à un cours de dessin vivant. J’ai toujours été fasciné par l’anatomie. Depuis, dessiner a toujours été ma manière de faire passer mes idées.

Justin Morin

Par de nombreux aspects, votre travail est sculptural. Comment passez-vous de la planéité du dessin aux volumes de vos créations ?

Daniel Roseberry

J’ai commencé à mélanger mes dessins à des collages digitaux. J’en suis arrivé à inventer cette technique alors que je cherchais à faire mes croquis sur ordinateur. Mais en réalité, le dessin n’est qu’une manière de lancer le processus de création. À partir du moment où nous commençons à travailler physiquement avec mon équipe, tout peut changer.

Il y a dix ans, j’étais vraiment appliqué dans la réalisation de mes dessins, je cherchais à rendre au mieux les lignes et les silhouettes. Aujourd’hui, il s’agit plutôt de définir le volume global. Je trouve ça intéressant car le travail du flou est vraiment quelque chose qui se met en place lors des sessions de travail avec l’atelier. Le tailoring est quelque chose qui se traduit plus facilement par le dessin. Les deux approches se complètent.

Justin Morin

Comment approchez-vous la matérialité de vos créations ?

Daniel Roseberry

J’ai travaillé pendant onze ans aux côtés de Thom Browne. Nous étions très limités en termes de silhouettes, ce qui fait que créativement, les tissus étaient très importants. Presque chaque tissu, qu’il s’agisse d’un tweed ou d’un jacquard, provenait d’un nouveau développement. Ici, c’est l’opposé ! Je préfère avoir un choix limité de tissus que j’affectionne et ne pas avoir à y penser constamment. Il y a probablement une quinzaine d’étoffes sur lesquelles je reviens tout le temps. Mais j’aime les extrêmes ! Si c’est un taffetas, je veux qu’il soit le plus léger,le plus sec et craquant que l’on puisse trouver. Je crois que j’ai une sensibilité américaine par rapport aux tissus. Je ne fais jamais de nettoyage à sec. Je porte du denim presque quotidiennement. J’aime que la soie lavée soit aussi douce et confortable que du coton. Il n’y a pas de préciosité, on peut voyager avec ces vêtements, ils sont faciles à vivre. Pour moi, le luxe est de ne pas avoir à s’inquiéter de ce genre de chose.

Justin Morin

Parlons de l’essence de votre travail chez Schiaparelli. L’héritage de la maison est spectaculaire et pourtant, vous avez réussi à proposer votre propre interprétation. A-t-il été difficile de concilier cet imposant passé avec le futur que vous développez ?

Daniel Roseberry

Je crois que la réponse courte serait non ! Je n’ai jamais été obsédé par l’histoire de la maison. J’ai un immense respect pour elle, mais je veux aussi en être détaché. Il y a cet aller-retour constant entre cette envie de se sentir libre et la volonté d’être créatif pour soi, et je crois que c’est ce qu’Elsa Schiaparelli souhaiterait d’un directeur artistique aujourd’hui. En même temps, on ne peut pas échapper à la beauté de cette maison. Schiaparelli n’est pas une machine industrielle, ce n’est pas un poids lourd du luxe. Et je pense que cela correspond bien à la conception d’Elsa. Donc pour moi, c’est vraiment agréable de travailler dans ces conditions et de pouvoir créer ces vêtements.

Justin Morin

Certaines de vos créations transforment le corps, qu’il s’agisse d’effets de trompe-l’œil ou d’anatomie redessinée. Il y a un aspect performatif qui se dégage de votre proposition. Pour la collection couture du printemps 2021, vous avez notamment réalisé un très beau bustier en cuir qui révèle la structure du corps, jouant à la fois sur son aspect féminin et sa musculature, produisant un saisissant contraste. Est-ce que le genre a un rôle important dans votre démarche ?

Daniel Roseberry

Certainement. Je viens d’un milieu où le genre et la sexualité n’ont jamais été discutés pendant mon enfance et adolescence. Ces discussions n’ont jamais eu lieu.

Justin Morin

Vous venez d’une famille très religieuse n’est-ce pas ?

Daniel Roseberry

Tout à fait. Mais même chez Thom Browne, je n’avais pas la liberté de montrer le corps de la manière dont je le souhaitais. Je crois que c’est pour cela que j’ai aujourd’hui une vraie excitation à explorer ce territoire avec un regard presque enfantin, joyeux. Revoir nos idées et jugements à propos du corps. C’est ce que j’aime dans le travail d’Elsa Schiaparelli : ce qu’elle faisait n’était ni macabre ni lourd.

C’était curieux et léger, et j’adore cette approche. Je déteste le cynisme. Je cherche à m’amuser avec tous ces critères. Il s’agit moins de faire une déclaration politique que de poser des questions.

Justin Morin

Comment avez-vous développé cette collection ?

Daniel Roseberry

Nous l’avons réduite à cinq grandes idées, comme « silhouette colonne » ou « stretch couture » et travaillé l’abstraction. Mais à y bien réfléchir, j’ai travaillé dans une grande solitude. Je n’ai pas vraiment de vie sociale à Paris !

Justin Morin

À cause de la pandémie ou de la barrière de la langue française ?

Daniel Roseberry

C’est une combinaison vicieuse des deux ! Mais ça n’est pas une mauvaise chose. Ça m’a permis de me concentrer sur ce qu’est le langage de la marque. La couture a développé ce rapport fantasmé au réel où le baroque, les proportions, les broderies sont poussés au maximum.

Justin Morin

À ce propos, vous avez introduit le prêt-à-porter chez Schiaparelli. Était-ce votre idée ou un désir dicté par vos supérieurs ?

Daniel Roseberry

Dès le départ, c’était un but commun. Nous n’étions pas forcément d’accord sur ce à quoi il devait ressembler. Mais les retours sur la couture ont été si incroyablement positifs que j’ai envisagé le prêt-à-porter comme une réponse. Je ne voulais surtout pas qu’on le considère comme la petite sœur moins belle ! Il s’agissait de faire une ligne tout autant intense, mais de parler du réel plutôt que de l’imaginaire.

Justin Morin

Puisque nous parlons de l’imaginaire, je me demandais où vous puisez votre inspiration ?

Daniel Roseberry

Pour être honnête, je n’ai jamais été une personne qui se rend dans les galeries ou les musées pour trouver l’inspiration. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas non plus quelqu’un qui cherche dans le cinéma. Pour moi, tout se passe quand je m’assois et que je dessine en écoutant de la musique.

Justin Morin

Est-ce que vous êtes du genre à écouter le même album en boucle ou plutôt à découvrir de nouveaux musiciens ?

Daniel Roseberry

Je me fais des playlists ! C’est marrant parce que ces derniers temps, et c’est évidemment lié à la pandémie, je cherche le réconfort. Ça se traduit notamment par le fait d’écouter la musique avec laquelle j’ai grandi. Je roulais jusqu’à l’école en écoutant les Dixie Chicks – ce qui n’est vraiment pas une réponse cool ! Je regarde de nouveau la série Frasier ! Je recherche des choses réconfortantes…

Justin Morin

Mais donc, qu’est-ce qui vous inspire ?

Daniel Roseberry

Je suis vraiment inspiré par la relation qu’entretient un performer avec son public.

Justin Morin

Est-ce que vous parlez de performance musicale ou artistique ?

Daniel Roseberry

Tout type de performance. Je ressens vraiment cet échange d’énergie que je trouve fascinant. Lors de ma première présentation pour Schiaparelli, j’étais sur scène, en train de dessiner, alors que les mannequins défilaient autour de moi. J’étais très à l’aise dans cette position. Comme vous le disiez, il y a une dimension performative dans mon approche, et c’est ce que je trouve particulièrement motivant. J’aime que mes pièces soient des véhicules pour se mettre en scène, mais qu’elles portent aussi en elles une qualité « intime » qui fait qu’on peut se les approprier.

Corps à cœur

Regina DeminaFrançois Chaignaud

Naviguant entre plusieurs champs artistiques, au croisement de la danse, du chant et de la performance, les pratiques de François Chaignaud et de Regina Demina hybrident joyeusement les formes pour mieux faire valser les étiquettes. Habitué des collaborations, interprète caméléon, le chorégraphe François Chaignaud se réinvente à chaque nouvelle proposition en puisant dans l’Histoire, qu’il s’agisse de celle de la danse, de la musique ou du féminisme. Regina Demina dessine quant à elle une mythologie personnelle, déployant ses récits à travers des vidéos, des installations et la scène, dans un captivant jeu de miroirs où tout semble se répondre. Pour Revue, les deux artistes reviennent sur leurs parcours et leur conception du beau.

Regina Demina

Je t’ai vu pour la première fois dans Radio Vinci Park, ta collaboration avec l’artiste Théo Mercier. Ce spectacle m’avait subjuguée. Ce que tu es capable de faire, ce que tu dégages, ça m’a vraiment marquée. Un peu plus tard, je t’ai revu sur la scène du Cabaret de Madame Arthur, et là aussi, j’ai été impressionnée par ta présence scénique.Je n’ai pas fait le rapprochement immédiatement tant les deux personnages que tu incarnais étaient différents. Ça n’est qu’après que j’ai compris que c’était la même personne qui m’avait procuré toutes ces émotions !

François Chaignaud

Je crois que nous avons échangé pour la première fois à l’occasion du spectacle d’Aymeric Bergada, chez Madame Arthur, où tu avais un rôle de policière ! On s’est ensuite écrit sur les réseaux sociaux ce qui m’a permis de découvrir ton travail musical, même si je n’ai jamais eu le plaisir de te voir en live. Ça nous a amené à discuter sur la méditation, une pratique qui peut sembler éloignée des contextes très extravertis dans lesquels on s’est rencontrées !

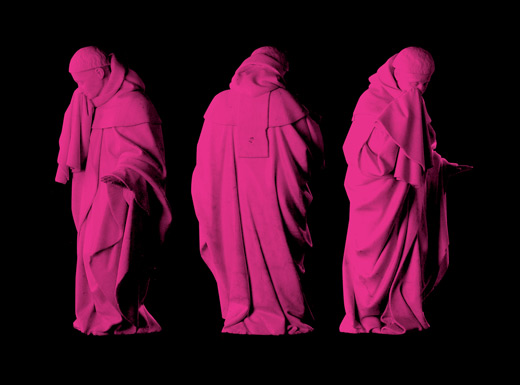

Sophie Jugie, The Mourners: Tomb Sculpture from the Court of Burgundy, Yale University Press, FRAME, Musée des Beaux-Arts de Dijon, 2010. Photographies de François Jay.

Ça m’a amusé de pressentir qu’on partageait ce goût à la fois pour ce qui scintille et ce qui discipline, ce qui élève et ce qui maquille !

Il n’y a d’ailleurs pas nécessairement d’opposition entre ces mondes, entre ces intentions : il s’agit toujours d’explorer, de dévoiler différentes dimensions, différentes versions de soi ! Je crois que tu fais beaucoup de yoga aussi, n’est-ce pas ?

Regina Demina

Oui. Et de la méditation alliée au chant. Parfois je chante en méditant et d’autres fois je médite en écoutant des chants. Même si ça peut paraître ridicule, le principe d’alignement des chakras fonctionne très bien pour moi ! Je suis quelqu’un d’assez dispersé, et dès que je visualise ces formes symboliques, ça m’aide à me concentrer et à m’apaiser !

François Chaignaud

Es-tu nerveuse avant de monter sur scène ?

Regina Demina

Juste avant, oui. Mais je suis nerveuse de nature ! Je sais que le temps de préparation est important, mais il ne faut pas qu’il soit trop long car plus j’attends, et plus je suis impatiente. J’ai juste envie d’être sur scène. Et toi?

François Chaignaud

Je ressens de la nervosité surtout avant d’entrer en répétition ou en création : le moment de fabrication, avant qu’un spectacle n’existe, est la phase la plus déstabilisante, un miroitement inconfortable. Mais avant d’entrer en scène et surtout si c’est un spectacle déjà créé et joué, je ne me sens pas nerveuse, plutôt concentré et éparpillée à la fois, excité aussi car c’est en jouant, en étant sur scène que mon art s’active, s’accomplit. Je me sens comme avant un date avec un.e amant.e que je connais : il y a de l’inconnu, et de la promesse, du focus et de la légèreté, la visualisation d’un script détaillé et l’ouverture à ce qui peut arriver !

Regina Demina

Je comprends ! J’aime les formes perfectibles car elles me rassurent, elles permettent de se rôder tout en laissant une place à l’improvisation, une liberté de se réinventer sans tomber dans quelque chose de mécanique. Moi je viens de la performance. J’ai commencé par faire une école de théâtre et de danse et pour me payer cette formation, je travaillais en tant que go-go. Même si ça n’est pas un public classique, ça reste une audience qu’il faut appréhender. J’ai ensuite été acceptée au Fresnoy, une École Nationale qui est axée sur la production audiovisuelle et numérique. Et toi, quelle a été ta formation ?

François Chaignaud

Pour moi, c’est un peu différent car j’ai eu un parcours très académique. J’ai commencé la danse à l’âge de sept ans au Conservatoire à Rennes. À quatorze ans, je suis monté à Paris au Conservatoire supérieur et j’en suis sorti alors que j’avais à peine vingt ans. J’ai tout de suite travaillé avec les chorégraphes de la génération 2000, comme Alain Buffard, Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh ou encore Gilles Jobin. Ma pratique a été sculptée par cet aspect à la fois académique et institutionnel qui est lié à la façon dont la danse « professionnelle » s’est structurée historiquement en France. J’ai vite eu conscience qu’accéder à ces lieux (conservatoire, centres chorégraphiques, institutions) est une sorte de privilège : ce sont des studios, des moyens, de la visibilité. Mais qu’il y a aussi le risque de se laisser aveugler par ces contextes, d’oublier qu’il existe plein d’autres manières et de raisons de danser ou de faire de l’art qui n’ont rien à voir avec les conservatoires et les scènes nationales ! Je trouve très important d’essayer de se connecter à d’autres motivations qui peuvent passer par des aspects différents, des motivations plus spirituelles, plus festives, plus rituelles ou plus intimes. Tu parlais de go-go ; à l’époque, quand j’ai commencé à travailler avec Cecilia Bengolea, elle faisait beaucoup de strip-tease et moi un peu d’escorting. Ça me paraissait très important de retisser les proximités entre la danse, la mise en scène de soi et le travail du sexe ! J’aime beaucoup confronter mes pratiques à d’autres types d’expressions, qui ne sont pas issues du monde un peu spéculatif de la danse contemporaine ! En ce moment, je suis très attirée par la collision entre des motifs très réels, très performatifs et des langages, des références, des évocations issues d’archives très anciennes, du haut moyen âge !

Et toi, tu reviens de Poitiers je crois. Qu’est-ce que tu y présentais ?

Regina Demina

C’est à la fois une exposition personnelle et un spectacle qui ont lieu au centre d’art le Confort Moderne. Dans ma pratique, tout est lié. Mes installations ou mes sculptures sont souvent des traces de performance ou de scénographie. Le projet s’intitule CRAUSH, c’est la contraction des mots « Crush » et « Crash ». J’y développe sous une nouvelle forme Alma et Crush for Crash, deux pièces existantes, ainsi que Phaeton, en les liant par le film et l’installation ASMR-Sick of Love et Rdoll-AsMR. Tout se complète, il y a des allers-retours entre les formes et les propositions. Pour résumer ce projet, je dirais qu’il s’agit d’un cycle de pièces qui questionne l’origine de la violence.

François Chaignaud

Est-ce que la matière sonore de ces pièces va devenir un album ?

Regina Demina

L’album que j’ai sorti en juin 2020 est né de cette manière. C’est un mélange de morceaux que j’avais réalisés pour différentes pièces et qui ont été retravaillés. Je pense que je procéderai différemment pour le prochain, sur lequel je réfléchis déjà. Il y aura certainement un ou deux titres qui arriveront avant, en introduction.

REVUE

Quelles images sont pour vous synonymes de beauté ?

François Chaignaud

Ah ah ! C’est une question piège, non ? Évidemment il n’y a pas d’art qui ne problématise pas cette notion de beauté ! Et la danse moderne puis contemporaine a beaucoup mis en crise cet aspect décoratif, ornemental, superficiel… Pourtant avec cette période de théâtres fermés, et de débat sur l’art essentiel, je rêve de plonger profondément dans l’ornementation, comme promesse d’une abstraction et d’un au-delà ! J’adore ce mot « ornementation » qui évoque d’ailleurs la souveraineté de l’interprète dans la musique baroque ou jazz. Je pense aussi aux phrasés : quel que soit le geste, le phrasé rééquilibre la tension entre maîtrise et abandon, et peut produire une forme de beauté, quelle que soit la forme !

Regina Demina

Ça serait des gestes qui ont une grâce.

François Chaignaud

Oui, à propos de grâce, j’ai récemment commandé plein de livres sur les pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne – un ensemble de statuettes réalisées au cours du XVe siècle. On y voit des pleurants tout petits, dans toutes sortes d’attitudes de déploration, avec des drapés de marbre, des grosses ceintures, des accessoires magnifiques. Il y a de très beaux gestes, comme la manière de détourner les yeux ou d’épauler la tête. Je regarde aussi beaucoup les représentations des résurrections de Lazare, j’aime scruter les personnages qui se pincent le nez.

Regina Demina

Pourquoi se pincent-ils ?

François Chaignaud

Car Lazare ressuscite et pue ! J’adore cette présence organique de la charogne, de la puanteur dans ces images de grande beauté !

Regina Demina

Je pense qu’on se rejoint car je suis très attirée par le romantisme morbide.

Je suis touchée par une forme de beauté souffrante. Je pense que c’est lié à mon enfance. Je suis russe, fille d’immigrés, j’ai grandi en banlieue. Si ce terme ne dit pas grand-chose, je me retrouve malgré tout dans ce que l’on appelle le « white trash », même si c’est souvent décrit comme une esthétique du moche. J’aime les choses que l’on qualifie de mauvais goût.

Pour autant, j’aime la joliesse pour la joliesse. J’aime par exemple les photographies de Guy Bourdin, où les femmes sont comme des sublimes poupées. Quand je suis émue ou troublée par quelque chose, c’est souvent parce que je trouve ça beau.

François Chaignaud

Ce qui me plaît dans la danse, c’est lorsque l’on peut produire une image de grâce tout en ne masquant pas l’effort qui est nécessaire à sa construction. J’aime beaucoup ce type de beauté où l’effort nécessaire à son avènement est aussi partagé.

Regina Demina

Je suis d’accord.

François Chaignaud

Dans Radio Vinci Park, il y a plein de moments où, quand je suis à bout de souffle, je laisse ce temps exister. Je ne masque pas la difficulté. Je me sens moins proche de l’idéal classique – ou capitaliste on pourrait dire – de la facilité, de la fluidité : comme lorsqu’on achète un iPhone, on ne voit pas la fabrication, efforts et injustices… beaucoup de formes d’art plus classiques gomment le labeur, la difficulté : il faut que les choses aient l’air faciles, effortless… Ne pas masquer l’effort, c’est ouvrir la promesse de plus d’empathie avec le public…

Sinon y a-t-il des artistes avec qui tu aimerais collaborer ?

Regina Demina

Ma liste est loin d’être exhaustive mais en chorégraphe, je suis admirative de Gisele Vienne qui a une approche totale. J’adorerais aussi rencontrer Kim Petras et faire de la musique avec elle ! Je suis fan également du cinéma d’Abel Ferrara et de celui de Dario Argento. Côté musique, j’aime les artistes du label PC Music, comme Hannah Diamond. Et toi ?

François Chaignaud

En t’entendant, je réalise que si la collaboration est au cœur de ma pratique, elle ne naît jamais d’un désir strictement personnel, mais d’une rencontre. Mais j’admire cette démarche qui est d’aller chercher les gens ! J’adore la danse et le spectacle vivant, qui sont des pratiques de la consumation, mais j’ai souvent aussi le rêve de tresser mon art à des médiums moins fugaces ! D’ailleurs cet été, j’ai enregistré la musique de mes deux derniers spectacles pour en sortir des disques ! Mais ce sont des musiques très anciennes, médiévales ou baroques ! J’ai aimé cette dynamique de l’enregistrement, comme j’aime celle du film. Je vais bientôt tourner pour la réalisatrice Marie Losier, et c’est aussi quelque chose qui m’excite. J’ai envie de faire plus d’images, de cinéma, de films. Pour en revenir au son, je trouve génial la manière dont tu articules ton travail de performance avec la musique.

Regina Demina

Tu sais, je t’ai entendu chanter une version de « Mwaka Moon », le titre de Kalash avec Damso, et il faudrait que tu l’enregistres car je l’ai adorée, j’en parlais encore récemment ! Elle est mieux que l’originale !

François Chaignaud

Pourquoi pas ! J’adorerais faire une chanson pop, mais pas forcément une reprise.

J’ai toujours utilisé la musique dans un rapport historique, pour véhiculer quelque chose de fantomatique. J’ai hâte d’écrire mes propres musiques, je sens que c’est sur le bout de ma langue !

Enfant, j’écrivais beaucoup ! J’ai écrit et enregistré cinq albums!

Regina Demina

Comment ça?

François Chaignaud

J’avais un petit synthétiseur, je faisais la voix principale et les chœurs, j’enregistrais sur cassette !

Regina Demina

Ça serait bien de faire quelque chose avec si tu les as encore !

François Chaignaud

Ça sonnait un peu comme… du J. LO champenois !

Regina Demina

Mais c’est fantastique, tu attises ma curiosité, j’ai envie d’entendre ces anciens morceaux… et ceux à venir !

Abramascara

Ines Alpha

Des tentacules irisés, des perles évanescentes, un lierre serti de fleurs colorées… Ces éléments incongrus, un brin féériques, l’artiste Ines Alpha les emploie pour proposer un maquillage digital. Elle sculpte une parure en mouvement qui apparaît, transforme le visage et disparaît en un clic. Pionnière, elle a inventé un langage visuel qui bouleverse les codes de la beauté traditionnelle. Grâce à la technologie, elle offre la possibilité de se voir différemment. L’expérience qu’elle propose ne se contente pas d’embellir, mais de questionner les frontières qui séparent sublime et laid, réel et virtuel, identité et représentation. Et ce, tout en gardant la légèreté et l’enchantement propre à l’art du maquillage.

Justin Morin

Votre pratique mélange plusieurs notions qui semblent de prime abord incompatibles, comme le réel et le virtuel, le maquillage et les nouvelles technologies. Votre univers brasse des références très variées, qui vont du monde végétal à l’esthétique kawaii, en passant par le jeu vidéo. D’où vous vient cette envie d’hybride ?

Ines Alpha

J’ai fait une école d’arts appliqués à Paris qui a malheureusement fermé depuis. C’était initialement une école de marionnettes ! Pendant ces années d’étude, je me suis initiée au cinéma d’animation en stop motion, j’étais inspirée par les films de Tim Burton. C’était un enseignement diversifié qui m’a permis de toucher à la scénographie, au web, aux arts plastiques. Je ne me trouvais pas très bonne en dessin. À la fin de mes études, j’ai eu la chance de faire un stage chez Olivier Kuntzel et Florence Deygas où j’ai énormément appris. Mon travail consistait de faire vivre Cap et Pep, les deux chiens qu’ils avaient créé pour le concept store Colette. Je faisais des petits collages de ces mascottes pour des magazines. J’ai ensuite intégré l’Institut Français de la Mode en management. Je ne me considérais pas comme une artiste, je ne me sentais pas assez créative. Le management me semblait être une manière de travailler avec ces personnes créatives. Quant à la mode, c’est un milieu qui m’a toujours attirée. J’ai ensuite accepté un stage dans une agence de publicité où j’ai travaillé pendant sept ans en tant que directrice artistique, puis directrice de création. La publicité reste un milieu où les inégalités persistent entre les hommes et les femmes. J’avais un look particulier, je portais des couleurs pastel et me maquillais, et cela suffisait pour recevoir un regard condescendant. À certaines réunions, on s’adressait au garçon à mes côtés alors que j’étais sa supérieure. Cette attitude, ces petites remarques, touchent aussi bien les hommes que les femmes, ce qui prouve bien qu’il y a encore un gros travail d’éducation à faire.

Justin Morin

Sur quel type de projets travailliez-vous alors ?

Ines Alpha

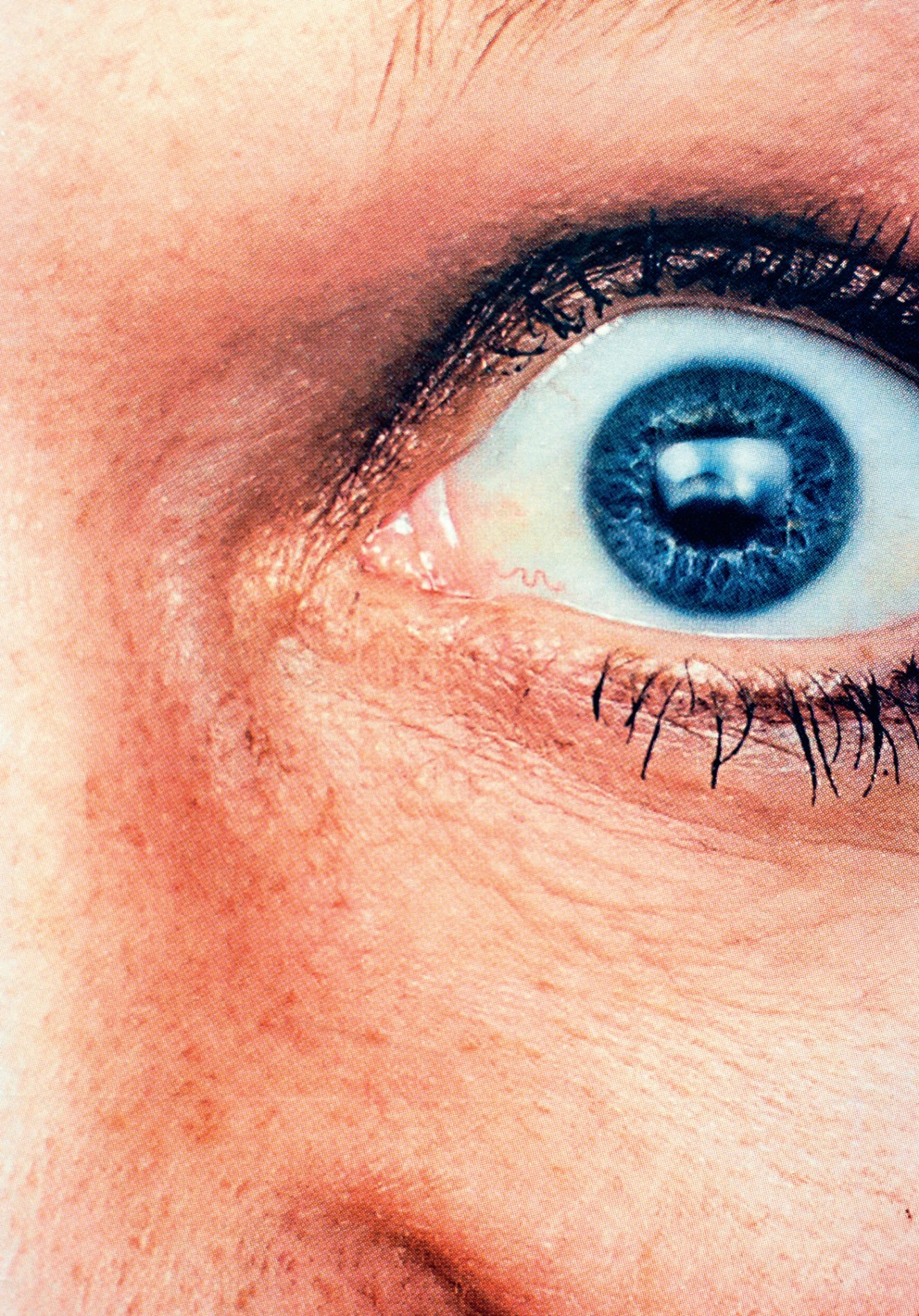

Un peu de tout : Maison Margiela Parfum, le champagne Piper Heidsick… J’ai également travaillé sur des campagnes de maquillage ou de crème de soin, notamment pour Nocibé ou Lierac. Même si l’image de ces marques n’est pas prestigieuse, j’ai aimé ces projets. J’ai grandi avec une obsession pour le beau qui est passée par le maquillage. Je suis obsédée par la peau, par ses grains. J’aime la beauté totale, celle qui se dessine selon les canons. Mais à force d’être abreuvée de toutes ces mêmes images parfaites, j’avais aussi envie de montrer une beauté différente. Les imperfections peuvent être belles ! Les pores de la peau, les textures, une cicatrice… Je suis fascinée par tout cela. Il faut assumer ces détails.

Justin Morin

Est-ce que le maquillage a toujours fait partie de votre quotidien ?

Ines Alpha

Comme toutes les adolescentes, j’ai mis le khôl noir de ma mère ! J’ai ensuite essayé de mettre des couleurs, mais à l’époque, il n’y avait pas tant de marques qui proposaient ce genre de choses en France, hormis Bourjois. J’adorais leurs couleurs aux touches iridescentes, proche de l’holographie. À la vingtaine, alors étudiante, je me suis retrouvée avec des personnes très différentes, aux personnalités et aux looks différents, et cela m’a permis de m’affirmer avec un maquillage moins classique.

© INES ALPHA

Justin Morin

Quand avez-vous commencé à vous exprimer à travers vos projets personnels ?

Ines Alpha

Alors que je travaillais toujours en agence, j’ai rencontré le musicien Panteros666. Nous avons commencé à collaborer, que ce soit pour ses clips, ses concerts ou sa communication. C’est une rencontre très importante pour moi car il m’a poussée à m’exprimer, il a réveillé en moi cette envie de faire des choses plus artistiques et personnelles. Moi qui pensais ne pas être créative, j’ai réalisé que j’avais besoin de mener mes propres projets. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à toucher à la 3D, ce qui coïncidait également avec le moment où les programmes devenaient plus accessibles. Je me suis initiée au logiciel Cinema 4D, que j’utilise aujourd’hui encore. Sur Instagram, j’ai découvert des artistes comme Vince Mckelvie dont le travail me fascine. Très rapidement, j’ai compris que ce qui m’intéressait, c’était d’ajouter à notre réalité des éléments en trois dimensions. J’ai commencé par les superposer sur des images de paysage.

Justin Morin

Comment êtes-vous arrivée à cette idée du maquillage virtuel ?

Ines Alpha

Un peu par accident ! J’avais une collection de photographies « beauté » qui me servaient pour mon travail en agence. Je les utilisais pour des collages, pour tester des éléments de composition, j’y ajoutais des couleurs. Puisque je travaillais tous les jours sur ces visages, je me suis naturellement demandé ce que pourrait être du maquillage en trois dimensions ! Mes premiers essais datent de 2016. J’ai expérimenté l’image en mouvement à partir de mon propre visage, je me suis formée à partir de tutoriels partagés sur Internet, en détournant certaines explications et en les appliquant à mes idées. Il n’y avait pas encore d’application pour «tracker» le visage, alors que c’est aujourd’hui quelque chose de plus commun. Mais très rapidement, puisque je testais tout ça sur mon propre visage, j’ai eu la sensation de tourner en rond. C’est comme ça que j’ai commencé à collaborer avec des make-up artists, des drag-queens, des musiciens, des peintres…

Justin Morin

Vous avez été la première à imaginer ce « selfie du futur ».

Ines Alpha

Certaines personnes pensent que mon travail consiste à faire des filtres, et ça n’est pas tout à fait ça. Je réalise du maquillage 3D. La plupart du temps, c’est fait en postproduction. Les avancées technologiques font que nous pouvons aujourd’hui faire des filtres qui supportent le temps réel. Certes, les détails ne sont pas aussi développés, c’est une version moins pointue, mais l’écart se réduit. La réalité augmentée m’a permis d’adapter mon travail et de le mettre à disposition du plus grand nombre. Quand les filtres sont apparus sur Instagram, ils étaient très limités et peu nombreux. C’est intéressant de voir la rapidité avec laquelle ils se sont multipliés et complexifiés.

Justin Morin

Que pensez-vous de cette nouvelle génération de performers qui utilisent le maquillage de manière atypique ?

Ines Alpha

C’est extrêmement inspirant. Des personnes comme Hungry transforment littéralement leur visage. Ils utilisent du maquillage, mais aussi des lentilles, des prothèses, des bijoux, pour se transformer. C’est une vision différente de la beauté que celle que nous voyons dans les magazines traditionnels, ou même au cinéma. Je suis dans le même courant, mais contrairement à ces artistes, je n’utilise pas de poudre, de rouge à lèvres ou de peinture, mais la 3D ! Aujourd’hui, je suis obligée de passer par un logiciel, mais prochainement, nous n’aurons qu’à utiliser nos doigts sur un écran pour maquiller virtuellement nos visages. En 2020, j’ai fait un projet, intitulé Supermorphia, en collaboration avec l’artiste Marpi et Eliza Struthers Jobin sur ce même principe. À travers un écran, les gens pouvaient s’appliquer trois types de textures : une espèce de liane en fleurs, des bulles ou des cristaux. Pour moi, c’est ça le maquillage du futur : un design interactif, qui n’est pas statique mais mouvant, et aussi facile à appliquer qu’un geste sur un écran tactile.

Justin Morin

C’est une idée qui n’a jamais autant semblé d’actualité, puisque nous passons tous beaucoup de temps derrière nos écrans à enchaîner des rendez-vous sans vraiment pouvoir sortir… La réunion digitale s’infiltre peu à peu dans notre quotidien. Est-ce que vous voyez une tendance émerger ?

Ines Alpha

Les gens n’osent pas encore. Nous ne sommes pas encore dans un monde où tout le monde assume son alter ego digital. Si je m’applique un filtre lors d’une réunion digitale, la réaction sera plutôt de l’ordre du rire ou de la gêne. C’est encore un acte qui semble anecdotique, voire décrédibilisant, et bien évidemment, ça n’est pas comme ça que je conçois les choses. Mais tout cela évolue très vite.

Justin Morin

De nombreuses marques vous ont approchée pour des collaborations. Je pense notamment à Dior Make-up et à Peter Philips, son directeur de l’image et de la création.

Ines Alpha

Oui, j’étais très enthousiaste car c’était un rêve de travailler avec une maison comme celle-ci, et Peter est l’un de mes make-up artist préférés. Nous avons réalisé une vidéo, déclinée par la suite en filtre.

Justin Morin

Comment travaillez-vous ? Passez-vous par une étape de croquis ?

Ines Alpha

Très rarement, ou alors lorsque je collabore pour une marque et que l’on me demande des explications.

Mais j’aime « sculpter la matière maquillage »directement dans mes logiciels. L’expérimentation a une grande place dans mon processus, je suis attentive à mes erreurs car elles peuvent m’emmener là où je n’imaginais même pas aller.

Justin Morin

Quel est votre rapport à la beauté standardisée ?

Ines Alpha

Je pense que la variété est jolie. Les réseaux sociaux et leurs algorithmes nous font voir les mêmes images, les mêmes formes, et tout le monde finit par se ressembler. Comme je le disais plus tôt, je trouve que ce que l’on considère comme des défauts est souvent très beau. Dans mon travail, j’essaye à ma manière d’apporter de la diversité.

Justin Morin

En un sens, les filtres ont permis de libérer l’approche du maquillage. Que l’on soit jeune ou âgé, que l’on se considère comme masculin ou féminin, on peut se voir instantanément transformé. Considérez-vous votre maquillage virtuel comme genré ?

Ines Alpha

Non, ce n’est pas du tout dans mon intention. J’aime l’idée que mon travail puisse plaire à tout le monde, et pas uniquement aux femmes car il s’agit de maquillage. Je veux juste que chacun puisse se l’approprier. C’est une opportunité de se voir différemment, de se redécouvrir.

EXPLORER REVUE

Odorama

Chapitre Deux

Teddy Lussi-ModesteJacques Brun

Débutée dans le précédent numéro de Revue et initiée par le réalisateur et scénariste Teddy Lussi-Modeste, la série Odorama revisite l’histoire du cinéma en l’associant à différents parfums contemporains. Notes de tête, de cœur et de fond se superposent aux aventures de ces personnages fictifs et pourtant si incarnés.

Cuir Cavalier

MDCI

Nez : Nathalie Feisthauer

Il roule vite. Très vite. Il ne sait pas rouler autrement. Lui qui a traversé le désert du Néfoud n’a peur de rien et certainement pas du panneau qui indique le danger. À cheval sur sa moto, il fend les bocages de la campagne anglaise. À quoi pense-t-il la vitesse caressant son visage ? Au chameau sur lequel il a changé l’histoire d’un peuple ? Le parfum qu’il a gardé de cette époque le fait vivre dans ses souvenirs. Il repense à ce jour où le plus noble des Harith a brûlé sa tenue d’officier pour le revêtir de la tenue traditionnelle : ghutra, bisht et même ce poignard au fourreau orfévré : le jambya. À l’écart du groupe, le vent passant entre les dunes, soulevant les multiples étoffes blanches, il se vit comme un Bédouin, lui, le plus anglais des Arabes ou le plus arabe des Anglais. Il sera désormais appelé El Lawrence par son nouveau peuple. Dans les étoffes soyeuses et fabuleuses vit le plus beau des parfums, un parfum de cavalier, un parfum de majesté, un parfum de densités, où le safran, tour à tour miellé, irisé, cuiré, oudé, vanillé, constitue le tuteur autour duquel viennent s’enrouler toutes les notes à la manière d’une treille ou d’un agal. Il fallait être parfumé ainsi pour convaincre Auda, chef des Howeithat à se joindre aux Harith. Il fallait ce parfum pour conquérir Aqaba et prendre Damas. Seuls les Bédouins et les Dieux peuvent vivre dans le désert. El Lawrence,vêtu de ce parfum, est un peu des deux.

Inspiré par Lawrence d’Arabie de David Lean

L’homme idéal extrême

Guerlain

Nez : Pierre Guillaume

Une femme. Deux hommes. Rosalie. César et David. Rosalie a du mal à choisir : entre la fougue maladroite de César et la discrétion élégante de David, son cœur balance. Ces deux hommes sont si différents qu’il devient possible pour une femme de les aimer, sincèrement, honnêtement, tous les deux en même temps. La compétition du début, celle qui conduit les deux hommes à se doubler sur la route, laisse place à la complicité. Chacun, parce qu’amoureux de Rosalie, comprend que l’autre puisse l’aimer. La jalousie devient amitié, amitié virile, amitié presque amoureuse. Trio. Trouple. Quand Rosalie s’absorbe en sa mélancolie, dans cette belle maison bretonne aux volets bleu, c’est César qui va chercher David. Car il sait qu’il ne peut pas lutter contre l’imagination. Le rêve est toujours plus fort que la réalité pour le sujet amoureux. Si David est là, Rosalie ne pourra pas rêver d’une autre vie. Les deux hommes portent le même parfum mais si les notes en sont les mêmes, le pH de leur peau, le pH de leur personnalité, font ressortir les notes cuirées pour César, les notes hespéridées pour David, tabac boisé pour César, fruits épicés pour David. Et, chez les deux, une belle amande, renforcée par l’héliotrope à l’odeur amandée. César sera toujours César, David sera toujours David. Mais César aime Rosalie en la voulant, la tient en la prenant, l’amène en l’emportant. David aura l’élégance de s’effacer devant César qui souffre et aime plus fort. Quelle émotion que de le voir regarder César regardant Rosalie dans la dernière image.

Inspiré par César et Rosalie de Claude Sautet

Mixed Emotions

Byredo

Nez : Jérôme Epinette

Cannes approche de l’été et Naïma de ses 16 ans. Sofia, sa mystérieuse cousine, apparaît comme par enchantement le jour de son anniversaire. Elle a un cadeau pour elle : un sac luxueux et, à l’intérieur, un parfum qui l’est aussi. Son nom résume à lui seul l’été que Naïma s’apprête à vivre – si ce n’est la vie elle-même : Mixed Emotions. Naïma veut ressembler à Sofia dont le mode de vie l’attire : les voilà sur la croisette, sac, marinière et parfum. Bientôt, Naïma se fera tatouer dans le creux du dos la même injonction que celle qui orne le dos hâlé de la cousine magnétique : Carpe diem. Le halo parfumé qui émane de leurs points de pulsation, chauffés par le soleil azuréen, séduit les garçons et les filles qui passent dans leur orbe. Quand Naïma vaporise le parfum au creux de son cou ou – lorsqu’elle crée une brume sous laquelle elle passe, une puissante note de cassis – apporte fraîcheur et acidité. Mais elle perçoit immédiatement une oscillation entre cet afflux fruité, soutenue par le maté et le thé, invisibilisant presque les délicates feuilles de violette, et des notes plus âpres, plus âcres, de bouleau et de papyrus. Une sensation tactile, presque râpeuse, émane de ce parfum si innocent en apparence. Et quand la proue fuselée du yacht entre dans le champ, avec à bord Andrès et Philippe, le désir peut s’emparer du quatuor comme un parfum musqué, et enivrant. L’aventure commence.

Inspiré par Une fille facile de Rebecca Zlotowski

Mixed Emotions

Byredo

Les jeux sont faits

Jovoy

Nez : Amélie Bourgeois

Il doit voir ceux qui ne veulent pas être vus. Il circule dans un Paris nocturne, brumeux, liquide, dans un costume parfaitement cintré, posé sur un col roulé parfaitement roulé. À mi-chemin entre le flic et le voyou, il passe de bar en club et de club en bar. Il croise des patrons qui ont tous quelque chose à dire et quelque chose à cacher. Il écoute et démêle le vrai du faux. Qui dépasse les limites ? Qui a trop d’appétit ? La nuit est un écosystème fragile sur lequel il doit veiller, fermer les yeux sur les délits pour les ouvrir grand sur les crimes. Qui est en train de lui faire un travail ? En sortant de chez lui, en allumant sa première cigarette, il sent le danger. Il a une nuit pour empêcher que le piège ne se referme sur lui, un piège tendu par un ami, lui-même pris dans un piège. Héritier des héros en noir et blanc des années 1960, Roschdy Zem prête sa silhouette longiligne, son torse solide, sa nuque raide, son regard perçant et sa virilité mélancolique au commandant Weiss. Il en impose à toutes et tous. Il est puissant comme ce parfum dont il se revêt avant de sortir. C’est un parfum qui a les épaules larges, de celles qui rassurent hommes et femmes. C’est un cuiré aromatique, légèrement gourmand, légèrement animal. C’est une liqueur dont les matières ont été taillées à la serpe et assemblées dans un geste rapide : la fraîcheur de l’angélique et du petit-grain est immédiatement contrebalancée par des arômes de rhum et de gin, par des feuilles de tabac cuminées et du patchouli cacaoté. Oh que c’est bon ! Que c’est bon ! Les jeux sont faits ! On est séduit, attiré, attrapé. Pour Simon Weiss, les jeux aussi étaient faits, mais il a réussi à piper le dernier dé.

Inspiré par Une nuit de Philippe Lefebvre

les jeux sont faits

Jovoy

Animal Mondain

Pierre Guillaume Paris

Nez : Pierre Guillaume

Les riverains de West Egg sont aussi riches que ceux de East Egg mais leur fortune est plus récente, plus tapageuse, et, de ce fait, un peu vulgaire, un peu douteuse. Pourtant, de ce côté-ci de l’île, vit un mystérieux individu dont les fêtes grandioses vident New-York de ses plus beaux noceurs. Y vit aussi celui qui va nous raconter sa tragique histoire : Nick Carraway. Si Jay Gatsby organise ces fêtes somptueuses c’est pour attirer la femme qu’il aime et qu’il ne peut oublier : Daisy, désormais Daisy Buchanan, puisqu’elle est hélas mariée avec un homme riche et rustre. Un rayon vert relie la demeure de Daisy à celle de Gatsby et peut-être ce dernier a-t-il fait construire sa demeure face à celle de sa bien-aimée pour l’attirer comme la lampe attire le papillon. Il y a tant de rumeurs qui circulent sur Gatsby : il aurait tué un homme, il fréquenterait la pègre, ce serait un bootlegger. Intermédiaire entre Gatsby et sa cousine Daisy, artisan de leurs retrouvailles, Nick entre dans le secret des lieux. Gatsby lui fait visiter sa demeure et, en s’approchant de l’homme, Nick découvre un sillage en parfaite métonymie avec le décor. Le parfum de Gatsby sent l’acajou et le miel. Le miel ou plutôt la cire, cette même cire qui sert d’encaustique pour nourrir le bois et faire briller les marqueteries. Les feuilles de poirier apportent une fraîcheur aussi fugace que ces nuits d’été. Elles se fondent rapidement dans le tabac et le foin, dans l’iris et le castoréum. Parfum de mondanité, mais aussi parfum d’intimité. L’animal se déplace avec souplesse de l’une à l’autre.

Inspiré par The Great Gatsby de Baz Luhrmann

Promise

Frédéric Malle

Nez : Dominique Ropion

Sauvé des eaux, il est élevé par Pharaon et devient le frère de Ramsès. Ils ont la belle vie et nagent dans l’opulence. Mais l’Éternel a prévu un autre destin pour Moïse : le prophète doit délivrer son peuple. C’est ce qu’ordonne Yahvé sous la forme d’un buisson en feu qui ne brûle pas. Moïse doute, mais sa femme, la belle Tsippora, peau brune, cheveux noirs, l’exhorte à écouter Dieu. Moïse quitte cette oasis, sise au milieu du désert, et l’exode commence. Il conduit son peuple sur la Terre promise, dans le pays de Canaan, là où coulent le lait et le miel. Un immense parfum descend des cieux en même temps que la manne : il s’ouvre sur des notes de pomme. L’immense corbeille de fruits semble avoir été distillée et même quintessenciée. Ça sent l’essence. Pas celle de la pomme, mais l’essence proprement dite : celle du pétrole après son raffinement. Ces notes terpéniques sont suffocantes de beauté. Tout est en surdose dans ce parfum qui réjouira le cœur de ceux qui aiment la force. Le poivre rose et le romarin qui accompagnent la pomme laissent place à l’éclosion de deux variétés capiteuses de rose : celle de Turquie et celle de Bulgarie. Le fond, oriental, offre une architecture boisée-ambrée à la senteur. Le patchouli et le ciste sont boostés, comme si ce n’était pas déjà suffisant, par les notes animales du castoréum et celles musquées de l’ambroxan. Ce parfum, qui répond au nom de Promise a le beau visage de Tsippora et celui de cette terre offerte par Dieu.

Inspiré par Le Prince d’Égypte de Brenda Chapman, Steve Hickner & Simon Wells

Pétroleum

Histoires de parfums

Nez : Gérald Ghislain

Elles n’y retourneront plus. Hors de question de se retrouver encore une fois esclaves de ce shlagueux d’Immortan Joe. L’Imperator Furiosa profite d’un ravitaillement pour s’enfuir de la Citadelle. Les épouses saines du harem d’Immortan Joe se cachent dans les entrailles du 38 tonnes tandis que les War Boys, armés de perches explosives, rêvent de mourir en héros pour rejoindre le Valhalla. Immortan Joe lance son armée à la poursuite du convoi et de ses cinq épouses. La course-poursuite peut commencer et elle va durer tout le film. Les femmes seront aidées par Max, le globulard de Nux, qui parvient à se libérer de ses chaînes et de la perfusion qui le relie au War Boy en fin de demi-vie. Dans la cabine du camion, son volant à tête de mort sous les mains, Furiosa appuie de toutes ses forces sur l’accélérateur. George Miller invente le road-survival. HISTOIRES de PARFUMS invente Pétroleum, un parfum saisissant d’originalité tout en étant parfaitement portable. Le nom pourrait faire peur sauf à ceux qui aiment l’odeur entêtante des stations-services. La fragrance est complexe : le oud, pourtant présent à toutes les étapes du parfum, reste plutôt discret. Certainement induit par la rencontre entre les aldéhydes et la bergamote, quelque chose de minéral, de iodé, d’ozonique, se répand immédiatement. Quelque chose de savonneux aussi. Et de terreux. Comme si le parfum tentait de rejoindre un territoire plus chypré avec le fond de rose-patchouli. Cette odeur va bien à Furiosa qui deviendra le nouveau leader de la Citadelle. Le temps de la matriarchie est venu. Hey, Max, witness-her !

Inspiré par Mad Max Fury Road de George Miller

Pétroleum

Histoires de parfums

Cologne française

Celine

Dans son appartement parisien comme à la Colinière, le marquis promène son élégance sans malveillance, sa confiance sans orgueil, sa supériorité sans mépris. C’est un Français tel qu’on le rêve, capable d’inviter dans son château de Sologne l’homme amoureux de sa femme et la maîtresse qu’il vient de quitter. Le parfum qu’il porte lui est aussi naturel que son beau costume cintré et ses mots d’esprit. Il l’accompagne à la chasse comme dans les bals costumés dont il est le maître de cérémonie. Cette Cologne qu’il porte après les ablutions matinales semble sortie de la boutique d’un apothicaire qui aurait travaillé et mélangé jeunes pousses et racines diverses. Dans ce philtre, la verdeur de la feuille de figuier, presque camphrée, prend en tête le pas sur le néroli que l’on retrouvera plus tard, quand la Cologne aura vécu quelques heures et que la peau l’aura chauffée. L’équilibre est maintenu par la mousse de chêne qui chypre la fragrance et lui donne un prestige aristocratique. Le beurre d’iris enveloppe l’ensemble et donne une rondeur délicieuse à la Cologne. « Ce La Chesnaye ne manque pas de classe et croyez-moi ça devient rare… » L’esprit français n’est pas mort. Il vit encore chez quelques hommes et dans ce flacon épuré. Joie.

Inspiré par La Règle du jeu de Jean Renoir

Accord particulier

Givenchy

Nez : Nathalie Lorson

C’est, chaque matin, le même rituel. Vincent doit se faire passer pour Jérôme et frotte la moindre partie de son corps pour en faire tomber les peaux mortes. Les squames, filmées en gros plans, sont comme de gros flocons de neige. Dans ce monde ultra-sécurisé, le moindre cil peut vous confondre. Vincent est un pirate génétique. Pour atteindre son rêve, lui l’enfant du destin, lui dont le cœur est défaillant, est obligé de tricher. Être un autre, passer du statut d’invalide à valide, est nécessaire pour rejoindre Titan, la treizième lune de Saturne. Jérôme, handicapé depuis un malheureux accident de voiture, lui donne chaque matin les fluides nécessaires à son imposture : urine et sang. Les deux hommes partagent ainsi un profil génétique quasiment parfait, noté 9,3. Ils partagent aussi ce parfum qui semble sortir, comme le monde du film, d’un futur proche. Dandy qui aime les beaux restaurants et les bons vins, Vincent ne sort jamais sans cet accord particulier pulvérisé sur ses points de pulsation et ses beaux costumes. Au début, l’odeur est si abstraite qu’on se croit atteint d’anosmie et puis quelque chose se déploie avec une finesse impressionnante. L’ambroxan musque la fragrance et laisse passer de douces vagues chargées de rose damascena, de patchouli et de vétiver. Une impression de chic et de propreté fusionne avec la peau. C’est rien de moins que l’odeur de la perfection. La belle Irène ne peut que succomber à ce parfum qui épouse la peau comme une chemise blanche parfaitement ajustée.

Inspiré par Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol

Orphéon

Diptyque

Rouge

Comme des garçons

Poids plume —

poids lourd

Marc Berthier

Avec une carrière d’architecte et de designer couvrant un demi-siècle, Marc Berthier a fait de la légèreté le leitmotiv de sa vie et de son œuvre : à la recherche de l’apesanteur certes, mais sans sacrifier l’esprit. Son héritage multiculturel familial a inspiré et guidé son travail jusqu’à la recherche de la maison idéale. Intitulée la maison Belvédère, ce projet de vie inspiré de son histoire familiale concrétise quarante ans d’une carrière centrée sur l’autonomie et la flexibilité. À l’image de l’Homme Modulor, élevé à l’éducation physique et à l’excellence, Marc Berthier intègre le concept « Mens sana in corpore sano » dans ses œuvres. Si son objectif est de produire de l’imagination, le résultat doit être évident, cohérent et séduisant. Rencontre avec un homme loquace et aux mille créations.

Syra Schenk

Vous êtes architecte de formation, comment en êtes-vous arrivé au design ?

Marc Berthier

Chez les architectes, je passais déjà pour un designer. Pour les designers, je n’étais surtout pas designer, puisque j’étais architecte… J’ai également été professeur d’éducation physique à mes débuts (j’ai fait l’École Nationale d’Éducation Physique). Ceci a prêté à confusion ! Je viens d’une famille très nombreuse, nous sommes onze enfants. Le grand-père de ma mère, ingénieur entrepreneur, a inventé et déposé un brevet pour un parpaing. Mon arrière-grand-père maternel, Jules Briola, orphelin, devint jeune « tambour » durant la guerre de 1870-71. Il avait racheté une source jaillissante sur les hauteurs de Saint-Clément-lès-Mâcon qui alimentaiten contrebas un étang avec une bambouseraie et un moulin à roue à aubes. Mais ce n’est pas tout. Jules Briola, avant Frank lloyd Wright, a construit au-dessus de la cascade un pavillon d’été pour ses quatre filles, alimentant ainsi un réservoir et le moulin. Marthe, Louise, Félicie et ma grand-mère Irma s’y reposaient en prenant un sorbet à la fraîche. La maison, qui s’appelait Le Moulin Piccoli, devient pour ma génération la grande Maison de Famille. Tout fonctionnait en autonomie, il a fait la première maison complètement écolo. Pendant la guerre, nous avons eu la chance de nous y réfugier.

Mon autre arrière-grand-père paternel Mazuire, dont on a longtemps pensé qu’il était forgeron – nous étions fiers d’avoir un artisan dans la famille – était en réalité maître des forges ! En fait nous avons appris lors des noces d’or de mes grands-parents maternels que notre arrière-grand-père était maître de forge dans le Creusot et fabriquait des outils et des machines agricoles.

Syra Schenk

Pas tout à fait le même métier !

Marc Berthier

Non absolument pas, il dirigeait plus de deux mille ouvriers… Ensuite il a produit des pièces de voiture pour Schneider, voiture avec laquelle sous le numéro 14 mon grand-père Maurice Toussaint gagna le Tour de France Automobile en 1924. Maurice, après avoir fait une carrière de pilote et pilote d’essai pour Schneider a gagné d’autre courses, jusqu’au Grand Prix des 6h en 1941. Il se passionnait pour les véhicules de sport et de tourisme à tel point qu’il fit recouvrir de cuir la carrosserie de sa voiture pour que la projection des graviers n’abime la peinture. Il dessinait aussi ses accessoires, y compris ses lunettes en aluminium fondu et bordé de cuir pour conduire son Cabriolet par temps de pluie. Il a ensuite participé à des concours d’élégance avec ma grand-mère, pour lesquels il avait fait peindre sa voiture avec un motif de pied de poule. C’était un type élégant, je lui ressemblais un peu, et j’imagine qu’il m’a inspiré. Je suis rentré aux Beaux-Arts en architecture à Paris, puis aux Arts Déco pour rejoindre Marie-Laure Hermann qui y était élève. Marie-Laure a créé le plus grand bureau de style de l’époque aux Galeries Lafayette. Nous nous sommes mariés en 1959 et notre fille Élise est née 9 ans plus tard.

Marie Laure m’a fait venir aux Galeries Lafayette pour créer un studio dédié au design, où j’étais en charge des aménagements et de la décoration mais où je dessinais aussi des produits, comme du mobilier ou de l’art dela table. Ce que je veux dire, c’est que mes relations avec la mode et le style m’ont apporté une sensibilité différente, bien au-delà de ma formation d’architecte. À partir de ce moment-là, je me suis placé réellement comme designer. De 1986 à 2000 j’ai dirigé une Unité Pédagogique à l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle. Mon enseignement du design à l’ENSCI a eu pour objectif de produire de l’imagination et d’en maîtriser la réalisation. En revanche, jusqu’à ce que nous fondions Elium Studio, en 2000 avec ma fille Élise, également designer, Frédéric Lintz et Pierre Garner, j’ai plus fait d’architecture que d’objets.

Marc Berthier, Ozoo 600, chaises & table, 1967. Photo: Studio Marc Berthier.

Marc Berthier, Ozoo 700, banc, 1970. Photo: Studio Marc Berthier.

Syra Schenk