C.Q.F.D. à propos de l’Abstraction

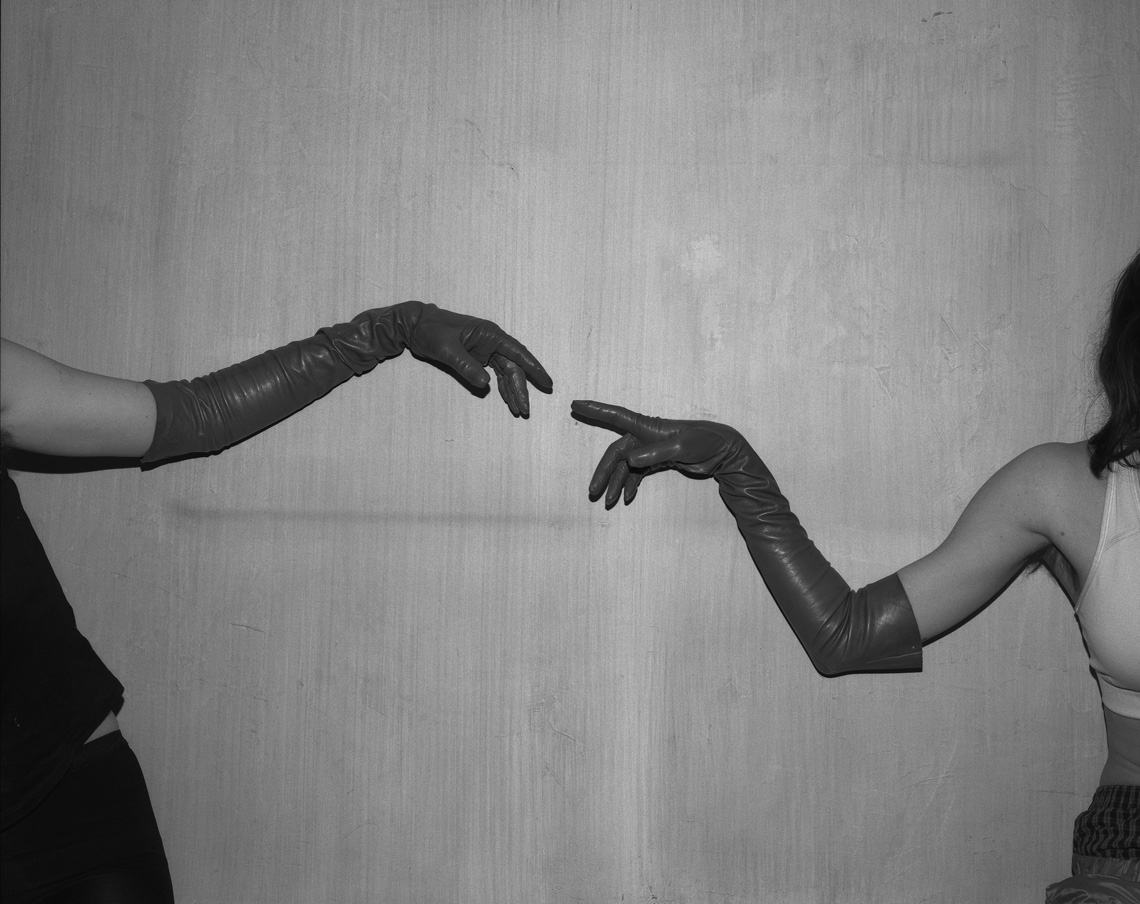

Luca MarchettiFelipe Oliveira-Baptista

L’abstraction n’est pas un terme que l’on relie immédiatement à la création de mode, celle-ci étant plutôt associée à des univers d’images très identifiables ainsi qu’au rapport bien concret que l’on entretient avec nos vêtements. Pourtant, parallèlement à sa complexité grandissante, le panorama de la mode contemporaine semble ouvrir de nouvelles possibilités créatives. Des collections spéciales ou limitées de grandes marques proposent, par exemple, des produits où les traits identitaires du sportswear côtoient ceux du luxe et se mélangent à une esthétique habituellement considérée avant-gardiste. Le sportswear est un terrain privilégié pour l’observation de ces nouveaux phénomènes. C’est dans ce domaine qu’évolue Felipe Oliveira-Baptista. Son design subtil n’est pas resté confiné à une niche desophistication élitiste, mais a su prendre des proportions tout à fait monumentales au cœur d’une marque parmi les plus emblématiques.

Luca Marchetti On t’a souvent qualifié de « minimaliste » ou de « conceptuel », mais je vois dans ton travail beaucoup d’émotion et un jeu constant d’évocations qui ne me paraît pas compatible avec ces étiquettes. Je parlerais plutôt d’un goût prononcé pour l’abstraction. Avant même d’élaborer plus sur ce sujet, qu’est-ce que ce mot évoque en toi ?

Felipe Oliveira-Baptista L’abstraction est pour moi liée à l’idée de minimalisme. Il ne s’agit pas uniquement de créer quelque chose de simple, mais aussi d’enlever le superflu. Je travaille sur des évocations. Ma toute première collection, présentée en 2002 lors du festival de la mode d’Hyères, était basée sur l’histoire d’une rencontre entre une robe à volants et un manteau queue-de-pie qui auraient passé une nuit ensemble à boire beaucoup d’absinthe, sans jamais se revoir. Les vêtements que j’ai réalisés correspondaient aux souvenirs que chacun avait de l’autre. En ce sens, ils étaient comme des abstractions de mémoire : le fait que cette mémoire ne corresponde pas vraiment à la réalité est en soi une abstraction d’une chose concrète. Le même processus se produit lorsque je travaille autour d’une thématique très narrative : j’aime pousser les motifs graphiques jusqu’à l’abstraction car il est souvent plus intéressant de ne pas pouvoir identifier la provenance des idées.

Luca Marchetti Peut-être l’idée de « soustraction » est celle qui nous mettra d’accord. J’ai entendu l’artiste Robert Motherwell dire : « La fonction de l’abstraction est de retirer une grande partie de la réalité. On commence avec autant de substance que l’on veut et on soustrait » — comme tu viens de le préciser : « enlever le superflu ». C’est intéressant dans un domaine comme la mode qui vit de « figuration », de storytelling, de tentatives de créer le rêve, d’identifier des muses et femmes ou hommes idéaux… En revanche ton travail semble parler d’autre chose : (dés-)équilibres de volumes, de formes, de géométries, de couleurs ou alors de la compréhension que la mode nous donne du monde… Que comprend-on du monde par la mode ?

Felipe Oliveira-Baptista Quand j’ai décidé de faire de la mode, j’ai compris que c’était une discipline qui touchait à beaucoup d’autres domaines, que ce soit l’architecture, la photo ou même la mise en scène, si on pense à la conception des défilés. Cette variété me pousse à être curieux. Tout devient une excuse pour aller plus en profondeur et pour explorer un sujet qui m’intéresse. En ce sens, ma pratique est un work in progress constant. C’est vrai que la mode est devenue très formatée, pour ne pas dire « marketisée ». Le storytelling est appuyé car désormais le contact que l’on a avec la mode passe par un smartphone et cela reste en deux dimensions.

La mode aujourd’hui se regarde et se consomme souvent de manière assez banale. Si par le passé, elle a beaucoup dit sur certaines mouvances sociales, je pense que c’est moins le cas aujourd’hui. Elle n’a jamais été autant déconnectée de la réalité et c’est dommage. Lorsque je travaille, je cherche mes inspirations, mais aussi mes motivations, dans des sujets qui sont en dehors de la stricte sphère vestimentaire, au-delà d’une notion de lifestyle qui me paraît bien basique. Je fais beaucoup de choses pour alimenter ma curiosité. Je viens notamment de publier un livre de photos sur Lisbonne et sur l’idée de la mémoire qui est une notion que j’ai déjà traitée en mode. Je fais beaucoup de dessins, de corps notamment, et pour revenir au début de notre conversation, effectivement ils se rapprochent de l’abstraction. Il y a toujours de nouvelles manières de regarder le corps et lorsque je fais un vêtement, je garde ça en tête même si, évidemment, je le fais de manière cadrée car je travaille pour une marque de sportswear et je dois prendre en compte une dimension de fonctionnalité. Ce qui peut paraître une contrainte ouvre aussi beaucoup de possibilités. Je dois dire qu’il y a cette idée de mélange des genres (esthétiques, sociaux, sexuels…) qui m’intéresse particulièrement chez Lacoste. Les spectres sociaux sont brouillés, par exemple. Je déteste l’idée de la mode comme phénomène élitiste : Lacoste est porté à la fois par des bourgeois et des gamins de banlieue, par des chauffeurs de taxi et des branchés. Je mélange les codes de toutes ces tribus, car j’aime que les références soient un peu plus diffuses.

Luca Marchetti Cette fluidité, autant dans le mélange de genres que dans la recherche de suggestions très diverses, me paraît encore aujourd’hui une sorte d’invariant dans ta vision aussi bien du style masculin que féminin. Penses-tu que la mode sportswear impose d’emblée une esthétique où les genres se mélangent plus facilement ? Le sport masculiniserait-il la femme, en termes d’imaginaire (je pense à l’énergie, à la force, à l’effort) et la mode féminiserait l’homme ? D’après ce point de vue, la mode sportswear amène l’homme un peu plus vers la féminité et la femme un peu plus vers la masculinité, ce qui en fait un beau laboratoire d’expérimentations…

Felipe Oliveira-Baptista Tout à fait, c’est une fluidité plurielle : de genre et de classe sociale. Le flirt entre la mode et le sport n’a jamais été aussi présent, mais c’est un phénomène qui trouve ses origines au-delà de la mode et du style. Aujourd’hui les gens bougent beaucoup plus, ils font plus de sport et ils « investissent » dans leur corps. Il y a dans cela un aspect très réel qui me parle. J’aime cette idée de rentrer dans la mode par l’angle du design et répondre à des besoins concrets. Cela me permet aussi de pousser les choses un peu plus loin comme tu l’évoquais : donner un peu plus de mode aux garçons, plus d’énergie et de pouvoir aux filles à travers la puissance du corps. Je travaille toujours les collections en parallèle et j’aime ces va-et-vient entre l’homme et la femme.

Luca Marchetti Après avoir vu ton exposition à Hyères en 2008 puis celle du Mudam 2008, je t’ai instinctivement situé dans le même imaginaire de la mode où je situe aussi Hussein Chalayan, Helmut Lang ou Raf Simons… Ils ont tous un rapport privilégié avec l’abstraction et on trouve dans leur travail l’écho de questionnements propres à l’art contemporain. Quel est ton rapport à l’art ?

Felipe Oliveira-Baptista Je suis honnêtement très flatté par ces belles références. Quant à l’art, il a toujours été très présent dans mon approche de la mode, mais aussi dans ma vie. Il permet de poser des questions sur notre société, sur ce qui rend heureux ou pas, sur ce qui est universel. Récemment, j’ai vu l’exposition de Wolfgang Tillmans à la Tate Modern de Londres, où certaines photographies donnent l’impression qu’il a mis tout l’univers dans une seule image. Tout est là, c’est très fort, ça pousse les choses en avant, ça m’inspire. Ensuite, en tant que directeur artistique d’une entreprise, je dois gérer ces formes de créativités pour les rendre compatibles avec les fonctionnements de l’entreprise, avec le marketing notamment. Les choses se complexifient puisque à ce moment-là, ça dépasse le cadre personnel, mais je trouve intéressant de travailler ces mêmes idées à l’intérieur d’un système. C’est aussi pour cela que les projets que je mène en parallèle sont importants ; ils me permettent d’avoir un contrôle total et de me maintenir en contact avec moi-même. Certes, ce n’est pas toujours évident de passer de l’un à l’autre, mais pour moi il est important de sentir que je ne rentre pas dans une formule, que je ne donne pas des réponses convenues, faciles ou linéaires. C’est un exercice excitant et délicat car le studio comporte une quarantaine de personnes, la création est divisée par « univers » — la collection runway, sportswear, Lacoste Sport, Lacoste Life, Lacoste Kids et à ceci s’ajoute le consulting pour les licences. Certaines collections sont beaucoup plus importantes que d’autres, en termes de volume, comme le sportswear proprement dit. Cela fait beaucoup de travail.

Quand je suis arrivé chez Lacoste, j’ai continué ma ligne personnelle jusqu’au moment où j’ai réalisé que ça n’était plus possible. Mais quand j’ai décidé de l’arrêter, j’ai choisi de garder le temps que je lui consacrais pour mes projets personnels car je ne peux pas être dans l’opérationnel cinq jours sur cinq. C’est aussi comme ça que j’alimente créativement mon équipe et que je l’anime. Je dois sortir de mon bureau et voir des choses ! La créativité est comme un muscle : il faut le travailler mais en prendre soin aussi. Quand un créateur vit dans une surenchère de production, à un moment donné, ça s’assèche.

Luca Marchetti Il m’arrive de temps en temps de devoir parler de l’histoire de la mode du début du XXe siècle et en le faisant j’évoque souvent René Lacoste ou Fred Perry comme des individus qui ont tout à fait annoncé l’esprit de l’époque contemporaine. Bien avant qu’un Zygmunt Bauman n’écrive Liquid Modernity ils avaient déjà reconnu dans la fluidité le sens de leur présent et du futur proche : un principe abstrait et dynamique qui habite la société urbaine dans son ensemble et qui l’entraîne dans une transformation incessante par accélérations et décélérations… C’était la fluidité des nouveaux vêtements de sport, celle du geste comme « moment esthétique » du corps et celle de la performance comme principe de dépassement de soi… Mais j’y vois aussi une forme de fluidité plus conceptuelle qui consistait à vouloir rapprocher les extrêmes comme le raffinement esthétique de la couture et la dimension corporelle du travail physique, la mode et le sport…

Felipe Oliveira-Baptista Oui, René Lacoste se voyait comme un inventeur. Pour lui, ce qu’il faisait était vraiment du design : la manche de sa chemise, il l’a dessiné ainsi pour libérer le geste et le corps. Il a inventé la première raquette en métal. Ce qui est intéressant, c’est qu’il a fait tout ça tout en étant particulièrement élégant, c’est ce mélange entre son style et ses idées qui est unique. Une forme particulière d’élégance aristocratique sur laquelle tout cet imaginaire s’est construit. Le logo crocodile, d’ailleurs, n’a pas été pensé comme un élément identitaire de la marque ; c’était le surnom donné à René par un journaliste, puis Robert George — un de ses amis artistes — le lui a dessiné. Il a cependant été la première personne à mettre un logo à l’extérieur d’un vêtement, mais la véritable fonction de ce signe est venue après. C’est plutôt son fils Bernard qui a développé la marque. René Lacoste a été à la fois un sportif, un inventeur et un entrepreneur. Je trouve cette liberté très inspirante. Et je me donne le rôle de maintenir cette énergie vivante.

Luca Marchetti On entend souvent parler de l’actuelle situation « chaotique » au sein du marché de la mode. Celui-ci est de plus en plus exigent en termes de volumes de production et de rythmes de travail : est-ce une réelle difficulté ou plutôt un « friendly chaos » qui crée aussi des niches et des zones de liberté créative, sans doute improbables, mais quand bien même possibles ?

Felipe Oliveira-Baptista Oui, le marché de la mode d’aujourd’hui crée des phénomènes qui semblent souvent inexplicables. Par exemple, en mars dernier, nous avons mis en vente une collection réalisée en collaboration avec Supreme : les 25 000 pièces sont parties en six minutes. J’ai eu du mal à y croire, mais c’est la réalité d’aujourd’hui… Et cela rejoint ce que j’évoquais plus tôt : pour travailler en restant créatif j’ai besoin de me nourrir et de développer mes idées. Oui, le monde va de plus en plus vite, oui, le marketing est de plus en plus important et demandeur, mais les créatifs sont le fuel pour ces machines donc il est important de trouver la manière de se protéger et de faire en sorte que chacun puisse trouver son propre rythme et sa propre manière d’aborder les choses. La mode reste un milieu qui est obsédé par le changement, la vitesse et la jeunesse. Mon avis pour se garder frais, est de prendre un peu de distance avec ça, de voir les choses venir… et d’y aller !

Quatre Minutes Trente Fois Secondes

Jacques AudiardChristophe Chassol

Figure incontournable du cinéma français, le réalisateur Jacques Audiard cultive les récits ambitieux depuis plus d’une vingtaine d’années. Son dernier film, Dheepan, lui a valu la Palme d’or du Festival de Cannes en 2015. Il rencontre pour la première fois Christophe Chassol, dit Chassol, cinéphile accompli et musicien dont l’univers singulier tient autant du documentaire que de la création sonore. Alors que les deux hommes s’apprêtent à entamer leur nouveau projet, ils s’entretien-nent avec passion et humour de leur panthéon artistique.

Jacques Audiard Avant même d’entendre ton travail, j’ai beaucoup entendu ton nom à propos de tes musiques de film. C’est quelque chose que tu fais souvent ?

Christophe Chassol Oui. Actuellement, je travaille sur celle du prochain film d’Yvan Attal. C’est une comédie, un genre auquel je n’ai pas trop l’habitude de me confronter. J’ai surtout fait des musiques de film d’horreur ! J’aime bien ce cinéma pour sa musique. C’est là que je trouve la plus grande palette orchestrale. Une de mes références est notamment le compositeur Jerry Goldsmith, qui a fait énormément de bandes originales, parmi lesquelles La Planète des Singes, Patton, The Boys from Brazil, Poltergeist. Je le considère vraiment comme l’avant-garde d’Hollywood, il sait tout écrire : aussi bien des thèmes tonals que des choses plus expérimentales. Je suis aussi un très grand fan d’Ennio Morricone. Hier soir, j’ai revu le dernier Tarantino, les Huit Salopards, pour lequel il a fait la musique.

JA Et qu’est-ce que tu as pensé de ce film ?

CC Je l’avais vu au cinéma, je sautais sur mon siège tellement j’aimais ce que je voyais ! La musique de Morricone est tellement parfaite sur ce film. Est-ce que tu l’as vu ?

JA Oui mais je suis plus mitigé. J’aime beaucoup Tarantino, mais pour d’autres films. Il se saisit depuis longtemps maintenant de l’histoire de la ségrégation américaine, c’est quelque chose qu’il exprime de manière presque enfantine. Mais ce qui me fatigue, c’est plutôt le niveau d’ironie de son cinéma, cette stylisation de la forme.

CC As-tu une expérience du cinéma américain ?

JA Elle commence ! Je dois faire un film au début de l’été, donc c’est quelque chose de relativement nouveau, même si j’ai affaire à eux depuis un petit moment. Je pense aux acteurs, aux producteurs. J’avais évidemment des soupçons sur ce milieu, et ils se sont révélés exacts, jusqu’à la caricature ! Dans l’ordre des coûts, le cinéma coûte plus cher à fabriquer que la musique, la musique coûte plus cher à fabriquer que la littérature, etc. C’est un domaine qui est assez unique, un mélange d’industrie et d’art, il faut donc savoir de quel côté placer le curseur. Le cinéma américain a connu une décennie extraordinaire dans les années 70, mais depuis quelques temps il est moins pertinent. Je crois que ce déclin qualitatif est notamment lié à l’arrivée du numérique. Depuis la numérisation, l’industrie et la finance ont pris complètement le pas sur l’artistique.

CC C’est marrant car tu dis la même chose que nous autres musiciens. Le numérique et l’arrivée du home-studio ont fait du bien à la musique mais aussi beaucoup de mal. Je n’écoute quasiment rien de ce qu’il se fait actuellement.

A Aujourd’hui pour moi, la question de la musique se pose dans des choix de vie : comment l’éviter ? Comment éviter cette présence continuelle de la musique ?

CC Il faut écouter John Cage !

JA Tu pousses ton caddie, il y a de la musique, tu vas dans un café, il y a de la musique. De la musique que tu ne vas pas choisir ! De même que nous vivons dans un surcroit d’images, nous sommes désormais dans un monde où la musique est devenue banale.

CC Pour en revenir à ton projet américain, peux-tu m’en dire plus ?

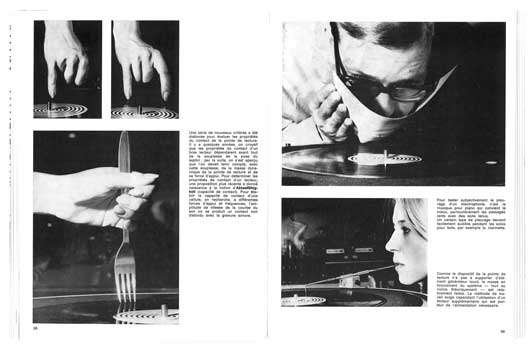

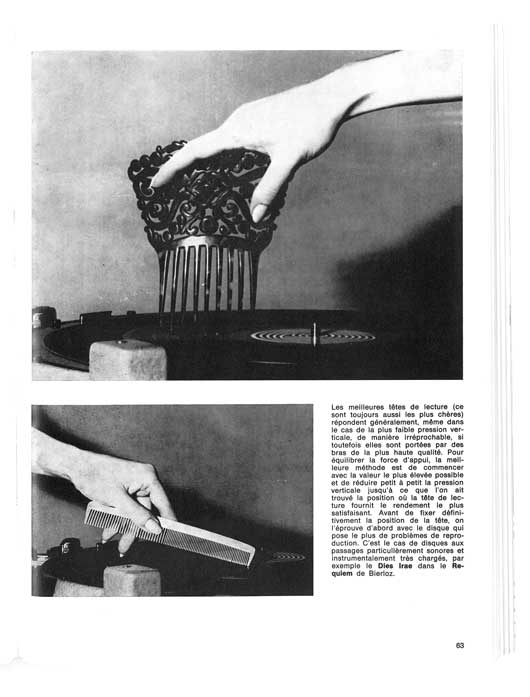

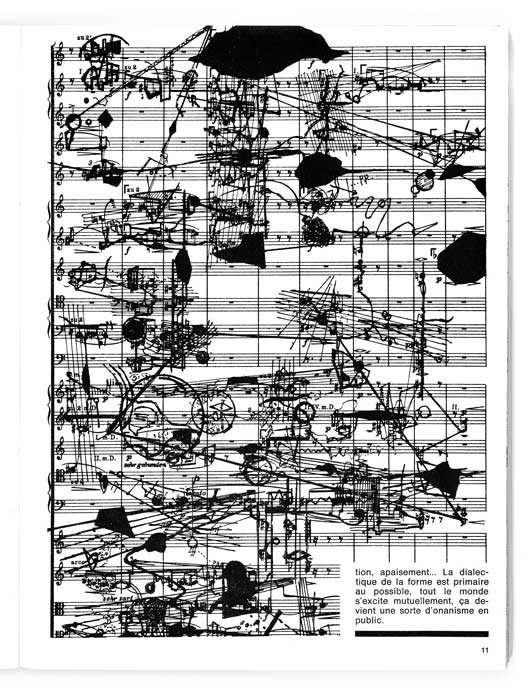

Mauricio Kagel, Détour vers une plus haute sous-fidélité, réalisation : E. Struvay & J.-Y. Bosseur.

Revue VH101, Musique Contemporaine, numéro 4, Paris, 1970.

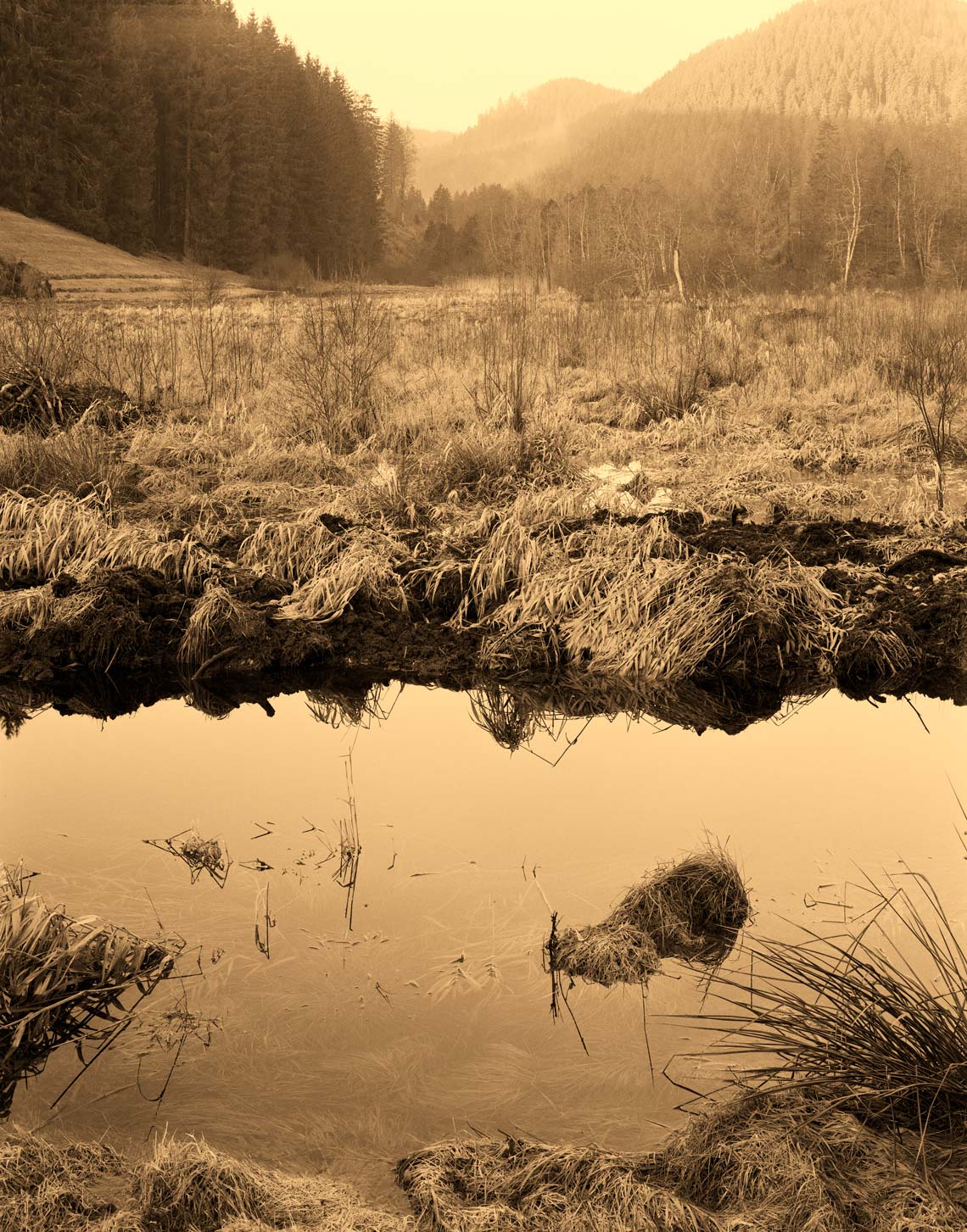

JA C’est quelque chose qui m’a été proposé il y a longtemps par un acteur. C’est tiré du livre The Sisters Brothers de Patrick deWitt. C’est un western formidable, très drôle. Je l’ai donc adapté et on a commencé à faire des repérages aux Etats-Unis. Cela faisait sens, puisque l’histoire est un voyage d’Oregon City à San Francisco pendant la ruée vers l’or. Nous sommes allés en Alberta et aux alentours, et j’ai rapidement compris ce qu’une telle machine suppose : les devis y sont extravagants. À ceci s’est ajouté un sentiment plus étrange ; quand tu te rends en Alberta avec l’idée de faire un western, tout est là ! Les montagnes sont imposantes, le ciel est spectaculaire, les villages sont intacts, ceux-là mêmes que l’on vient de voir dans une série comme Deadwood, ou encore The revenant. Et en tant que réalisateur, tu es censé filmer tout ce fantastique décor de manière nouvelle. Je me suis donc dit que pour échapper aux coûts et surtout pour avoir un geste un peu inventif, il ne fallait pas rester là ! Donc on va faire ça un peu à l’italienne : entre l’Espagne et la Roumanie, le tout avec des acteurs américains. Je sens que je vais sortir de ce film sur les genoux !

CC Mais ça se passe toujours un peu comme ça, non? Un tournage est toujours éprouvant…

JA Je ne sais pas si tu as des rapports avec tes confrères musiciens, mais moi j’en ai très peu avec les réalisateurs, je ne sais pas comment ils font. J’apprends leurs manières de travailler par les techniciens. Un ingénieur du son, un chef opérateur, un machiniste fait deux ou trois films par an. Ce sont eux qui m’informent sur les tournages des autres. Je m’aperçois qu’ils ne font pas du tout les choses de la même façon! En ce qui me concerne, depuis un moment, si ce n’est depuis toujours, mon ressort majuscule est l’ennui. Les choses m’ennuient très vite !

CC Tu parles du tournage ?

JA Oui, mais également de l’écriture ! J’aimerais bien réussir à faire un film avec deux acteurs dans un salon. Mais comme j’ai peur de m’ennuyer, je pense tout d’un coup à faire sauter des mammifères marins. Mais pourquoi ce genre d’idée me vient ? C’est très compliqué quand même !

Je crois que si je n’avais pas le cinéma dans ma vie, je parlerais à moins de trois personnes par jour. Le cinéma, c’est le rapport que je veux entretenir avec le monde.

CC Est-ce que tu considères qu’il y a de l’humour dans ton cinéma ? Je te pose cette question car il m’est souvent arrivé de faire des tournées avec les différents artistes avec lesquels j’ai collaboré, comme Sébastien Tellier, Keren Ann ou Phoenix. Le tour bus, c’est la colonie de vacances, on enchaîne blague sur blague. On s’est rendu compte qu’il y avait deux sortes de personnes : celles qui cherchent le gag et les autres. Moi je sais que je fais partie de celles qui cherchent le gag. Je ne vais pas te dire que j’ai de l’humour, mais c’est un vrai sujet pour moi.

JA Je ne dirais pas que je ne cherche pas le gag mais que je fabrique la situation ! C’est marrant parce que cette discussion sur l’humour, je l’ai eue il n’y a pas très longtemps et je me suis rendu compte au bout d’une demi-heure que mon interlocuteur et moi ne parlions pas du tout de la même chose. Nous parlions de la comédie. Pour lui, la fonction de la comédie est le rire alors que selon moi, la comédie est une écriture, une forme dramaturgique très particulière. Le Misanthrope est une comédie d’une rigueur extrême. Woody Allen est un véritable artiste dans ce domaine. Il a fait des comédies très avérées, comme Annie Hall et d’autres, très frontalières d’autres états, comme Husbands and Wives, ou encore Crimes et Délits, qui est son chef d’œuvre absolu. Le fond de la comédie c’est la morale ! Alors que dans un film dramatique, celle-ci n’est pas nécessaire. Les musiciens avec qui tu as tourné font une musique dont le format me semble plus accessible que la tienne. Est-ce que tu réfléchis en ces termes ?

CC Pas vraiment. Toutes ces collaborations sont des rencontres ! Comme je suis plutôt quelqu’un de sociable, je rencontre plutôt des gens de ce milieu là, qui sont un peu plus accessibles que ceux de la musique contemporaine. La musique contemporaine, c’est compliqué non ? Je suis récemment allé à la Philharmonie voir Répons, une pièce de Pierre Boulez. C’est fantastique, c’est sophistiqué, le langage est incroyable, les musiciens sont virtuoses, c’est vraiment admirable comme musique. Mais j’ai malgré tout ressenti une impression d’exclusion : un refus de la tonalité, de la répétition, de la transe, de la rythmique, un peu comme si l’on nous disait : « Si tu danses, c’est vulgaire. » Je trouve ça dommage.

JA Je partage ton avis, je trouve que la musique contemporaine est très difficile. Mais il y a des choses que j’ai mis du temps à comprendre. Il y a des choses qui ne vont pas être très intelligibles, où des bouts vont nous manquer, où l’on manquera de culture, de patience ou d’attention. Je crois qu’il y a des créations qui ne servent qu’à fabriquer d’autres choses, qui ne sont que transitoires. Dans le champ du jazz, un musicien comme Albert Ayler sort des moments qui sont foudroyants, où l’on a l’impression que cela lui arrive comme une intuition, c’est la grâce même. Et il y a des pans où je ne sais même pas si l’artiste lui-même sait où il est. Mais ça sert à autre chose, ça sert au reste. Tout comme l’Art Ensemble of Chicago : tout n’est pas bien, mais certains moments incompréhensibles ont servi à d’autres musiciens.

CC Lorsque j’ai eu 17 ans, mon père m’a offert Bitches Brew, l’album de Miles Davis qui change un peu toute la donne. J’ai dû mettre un an avant de l’aimer, je me suis forcé à l’écouter.

Mauricio Kagel, Détour vers une plus haute sous-fidélité, réalisation : E. Struvay & J.-Y. Bosseur.

Revue VH101, Musique Contemporaine, numéro 4, Paris, 1970.

JA Il faut voir tout cela avec un peu de perspective car c’est une histoire de l’art qui se construit. Il y a des choses que je ne comprenais pas, que je détestais, jusqu’au moment où cela s’est recalé. Le jazz est le genre à la fois le plus novateur et le plus classique, c’est la musique classique d’aujourd’hui. Et c’est tellement rare à l’échelle d’une vie, petite comme la mienne, d’avoir assisté à la création d’un pan de l’histoire de l’art.

CC Tu es né en quelle année ?

JA Je suis vieux, en 52 ! La disparition du support physique me rend dingue… Avant j’avais des vinyles, on m’a dit qu’il fallait passer au Compact Disc, je suis passé au Compact Disc. Maintenant tout est dématérialisé et je n’ai plus rien. Ce que j’aimais, c’était les pochettes. Il y avait une image, et puis il y avait du texte, et à l’intérieur, il y avait de la musique. C’était autre chose car tout était transmis en même temps : dans tes mains, tu écoutais, tu retournais la pochette…

CC Moi je suis né en 76, j’ai 40 ans. Quand j’ai commencé, j’écrivais toutes mes partitions à la main, à l’ancienne. Et en 2000, j’ai eu un ordinateur portable, et ma vie a changé. Avec les logiciels de partition, il me suffisait de faire « pomme c pomme v ».

JA Mais qu’est-ce que ça a changé véritablement ?

CC J’ai commencé à voir les waveforms, c’est à dire l’oscilloscope audio. Ça a changé mon rapport à la musique car je pouvais la visualiser. Ma notion du temps a changé : je peux désormais voir à quoi correspondent deux minutes trente secondes ou cinquante minutes. Ca m’a apporté une certaine acuité. Est-ce que le numérique a changé ton rapport au montage ?

JA Il l’a totalement changé. Cela a effectivement à voir avec le temps : sur les timeline, tu visualises ton film en termes de proportions, et désormais, avec les petits photogrammes, tu le visualises presque en couleurs. Auparavant, le montage analogique passait par la pellicule : on la coupe une première fois, une seconde fois, on rajoute du scotch, une troisième fois… Je suis convaincu qu’à un certain moment, le montage avait une fin car on n’en pouvait plus ! On n’en pouvait plus de chercher les bobines dans les boîtes, de l’extrême fragilité du support. Cette somme de fatigue faisait que l’on s’arrêtait. Aujourd’hui, avec le numérique, le montage est sans fin et je n’aime pas ça du tout.

CC En ce qui concerne la musique de film et le numérique, certains réalisateurs ont l’impression qu’on peut effacer et refaire à l’infini grâce au copier-coller, alors que ça ne se passe pas vraiment comme ça ! Donc oui, ça devient sans fin, mais au final, ça reste une question de décisions, de choix qui se déplacent.

JA Effectivement, mais tu ne décides plus sur les mêmes critères. Dans le domaine de l’écriture, je serais vraiment curieux de savoir en quoi le traitement de texte informatique a influé sur le style. On est passé de la perception de la page à celle du paragraphe et de la ligne. Je n’ai plus ce sentiment d’un grand flot, d’un bazar qui évolue en se nourrissant de l’intérieur. CC Ce qui me gêne dans le son à l’ère du numérique, c’est sa texture, trop propre, cette course au modernisme.

CC Dans Un Prophète, il y a une scène qui m’a marqué avec un cerf dans un bois, et qui m’a fait penser au compositeur John Adams. C’est un musicien que j’adore, c’est un peu l’enfant de Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley.

JA Je l’aime beaucoup, notamment Nixon in China. Je ressens quelque chose chez lui, mais aussi chez Jaar et chez toi, qui est de l’ordre du récit. Ce que vous faites, c’est du storytelling. C’est comme s’il y avait à chaque fois un scénario, qui n’est peut-être pas premier, mais qui va apparaître en cours de route. Ça crée une musique très singulière. Pour moi John Adams, c’est peut-être quelqu’un qui a commencé originellement à faire du récit.

CC Il a une pièce qui s’appelle Shaker Loops qui est géniale. C’est un septuor à cordes qui, si on la résume grossièrement, reproduit le vent. Un récit, ça peut être aussi simple que ça : du vent, juste un souffle, la forme d’une onde.

JA Ce que j’aime, c’est que ces récits ne sont pas signifiants. Ces histoires sont très larges, elles peuvent changer à chaque écoute.

CC C’est précisément pour cela que j’aime la musique de film. Tu ne sais jamais quel va être le format du morceau ; il pourra durer deux minutes comme neuf.

JA Plus jeune, j’enregistrais des films entiers sur cassette audio et je les écoutais dans ma voiture. J’avais des grands classiques comme Psychose ou La règle du jeu de Renoir. Un bon film, il faut certainement l’avoir vu, mais tu peux également l’écouter. De ma génération, nous sommes tous allés à la cinémathèque française. Henri Langlois faisait exactement l’inverse : il projetait les films sans le son. Ça me rendait fou !

CC Je crois que si je réalisais un film, je ne prendrais pas de compositeur. Je ferais comme Kubrick qui utilise la musique Béla Bartók dans Shining. Il connaît tellement bien les pièces qu’il sait parfaitement où les placer.

JA J’ai une théorie à propos de Kubrick ! À partir de 2001, l’Odyssée de l’espace, son projet est wagnérien ! Il est dans une recherche d’art total. Je pense que 2001 est le livret d’opéra le plus exceptionnel qu’a produit le 20e siècle. Il va notamment utiliser la musique de Richard Strauss et de Ligeti, il se place dans un horizon post-wagnérien !

CC Tu trouves ça prétentieux d’avoir un projet d’art total ?

JA Non. Mais ce que je trouve incroyable avec Kubrick, c’est qu’il aura poussé le vieux système analogique jusqu’au bout. Tout tombe en miettes après, ça sera le dernier à procéder de cette manière, il aura tout donné. Par exemple, le ciel interstellaire de 2001, c’est ce qui servira ensuite de modèle à tous les réalisateurs. Je disais plus tôt que je me lançais dans des choses compliquées… lui, c’était simplement inimaginable, surtout sans le numérique ! C’était de l’artisanat.

CC En musique de film, il y a également un compositeur qui a servi de modèle à tous ceux qui ont suivi, c’est justement Goldsmith. En 1976, il fait la bande originale de The Omen, dans laquelle il place des chants gregoriens que tu retrouveras partout ensuite ! Cette année-là, il gagne l’oscar de la meilleure musique de film, face à ces concurrents : Bernard Herrmann pour Obsession de De Palma, Bernard Herrmann une seconde fois pour Taxi Driver de Scorsese, Lalo Schifrin pour Le voyage des damnés et enfin Jerry Fielding pour Josey Wales hors-la-loi. Le niveau était incroyable.

JA Les images que tu utilises pour les films qui accompagnent ta musique, d’où viennent-elles ?

CC J’organise des tournages, j’exploite ensuite les images et le son. J’ai été marqué par des documentaristes comme Johan Van der Keuken, avec des films comme L’Œil au-dessus du puits.

JA Ah oui, il a un rapport au son très particulier, je me souviens de Blind kind.

CC C’est marrant, je l’ai présenté l’année dernière au festival de films d’Alès où j’avais une carte blanche. J’y ai montré Le Bon, la Brute et le Truand et donc Hermann Slobbe, L’Enfant aveugle. Ce film m’a marqué car il a plein d’idées géniales de montage et d’inventivité avec la musique. Il y a une scène qui est géniale : la mère d’Hermann, un garçon aveugle, lui propose d’aller voir les courses automobiles. Tu les vois face aux voitures qui roulent à toute allure, avec les moteurs qui produisent un boucan terrible. Ensuite, tu le vois dans son salon avec un micro en train de faire le même vrombissement. Tu réalises que tous les sons que tu as entendus auparavant, plaqués sur les voitures, ce sont ceux-là. C’est ce que Van der Keuken fait : des allers-retours, il collecte de la matière, il a des idées de son, son son devient le son de ses images, et ainsi de suite, il construit comme ça. Quand je pars tourner, j’ai des idées en tête. Pour Indiamore, je voulais parler de la musique indienne. Je suis allé en repérage deux ans auparavant, j’y ai rencontré des gens qui m’ont en fait rencontrer d’autres. Je me laisse porter tout en organisant. Nous sommes partis deux semaines, et nous sommes rentrés avec beaucoup trop d’images par rapport au projet initial. Indiamore, c’est à la fois un film, un album et un concert. Et pour mon prochain projet, je veux faire quelque chose de… total !

JA Tu veux faire ta tétralogie aussi !

CC Je veux faire quelque chose qui se fabrique à partir de l’énoncé de sa fabrication. Tout est basé sur Le jeu des perles de verre, l’ouvrage d’Hermann Hesse. C’est une biographie fictive, qui présente notamment ce jeu qui réunit musique et mathématique. C’est assez compliqué à mettre en place car c’est une sorte de synthèse de la pensée et de la culture humaine. Mais pour résoudre cette équation, c’est finalement assez simple : il faut se lancer et commencer !

JA Je vois ce que tu veux dire : j’ai travaillé avec Nicolas Jaar, un artiste que j’aime beaucoup. Il voyage énormément, il m’envoyait des morceaux de New York, de Tokyo, de Mexico. C’était très beau, difficilement exploitable en auditorium car il y rajoutait plein de bruits de fond.

CC Pour un film, tu dois te débattre avec les dialogues, le son de source, et le sound design. Le sound design c’est assez pénible, c’est l’ensemble des sons organico-numériques que tu rajoutes. Dans les films d’horreur, il n’y a que ça souvent ! Personnellement j’aime quand les choses sont simples : les pas qui craquent dans un escalier, une porte qui grince. Je n’ai pas besoin d’un son créé numériquement pour avoir peur. J’aime l’utilisation que tu fais de la musique dans ton cinéma.

JA J’ai compris que j’avais besoin de deux types de musique qui vont fonctionner différemment : d’un côté le score, et de l’autre, des morceaux que je qualifierais presque de musique de source, un peu banals, parfois vulgaires. Le premier prend en charge les personnages, le second le temps de l’histoire.

CC Dans Un Prophète, il y a une scène qui m’a marqué avec un cerf dans un bois, et qui m’a fait penser au compositeur John Adams. C’est un musicien que j’adore, c’est un peu l’enfant de Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley.

JA Je l’aime beaucoup, notamment Nixon in China. Je ressens quelque chose chez lui, mais aussi chez Jaar et chez toi, qui est de l’ordre du récit. Ce que vous faites, c’est du storytelling. C’est comme s’il y avait à chaque fois un scénario, qui n’est peut-être pas premier, mais qui va apparaître en cours de route. Ça crée une musique très singulière. Pour moi John Adams, c’est peut-être quelqu’un qui a commencé originellement à faire du récit.

Entretien entre Jean-Yves Bosseur et Pierre Boulez.

Revue VH101, Musique Contemporaine, numéro 4, Paris, 1970.

CC Il a une pièce qui s’appelle Shaker Loops qui est géniale. C’est un septuor à cordes qui, si on la résume grossièrement, reproduit le vent. Un récit, ça peut être aussi simple que ça : du vent, juste un souffle, la forme d’une onde.

JA Ce que j’aime, c’est que ces récits ne sont pas signifiants. Ces histoires sont très larges, elles peuvent changer à chaque écoute.

CC C’est précisément pour cela que j’aime la musique de film. Tu ne sais jamais quel va être le format du morceau ; il pourra durer deux minutes comme neuf.

JA Plus jeune, j’enregistrais des films entiers sur cassette audio et je les écoutais dans ma voiture. J’avais des grands classiques comme Psychose ou La règle du jeu de Renoir. Un bon film, il faut certainement l’avoir vu, mais tu peux également l’écouter. De ma génération, nous sommes tous allés à la cinémathèque française. Henri Langlois faisait exactement l’inverse : il projetait les films sans le son. Ça me rendait fou !

CC Je crois que si je réalisais un film, je ne prendrais pas de compositeur. Je ferais comme Kubrick qui utilise la musique Béla Bartók dans Shining. Il connaît tellement bien les pièces qu’il sait parfaitement où les placer.

JA J’ai une théorie à propos de Kubrick ! À partir de 2001, l’Odyssée de l’espace, son projet est wagnérien ! Il est dans une recherche d’art total. Je pense que 2001 est le livret d’opéra le plus exceptionnel qu’a produit le 20e siècle. Il va notamment utiliser la musique de Richard Strauss et de Ligeti, il se place dans un horizon post-wagnérien !

CC Tu trouves ça prétentieux d’avoir un projet d’art total ?

JA Non. Mais ce que je trouve incroyable avec Kubrick, c’est qu’il aura poussé le vieux système analogique jusqu’au bout. Tout tombe en miettes après, ça sera le dernier à procéder de cette manière, il aura tout donné. Par exemple, le ciel interstellaire de 2001, c’est ce qui servira ensuite de modèle à tous les réalisateurs. Je disais plus tôt que je me lançais dans des choses compliquées… lui, c’était simplement inimaginable, surtout sans le numérique ! C’était de l’artisanat.

CC En musique de film, il y a également un compositeur qui a servi de modèle à tous ceux qui ont suivi, c’est justement Goldsmith. En 1976, il fait la bande originale de The Omen, dans laquelle il place des chants gregoriens que tu retrouveras partout ensuite ! Cette année-là, il gagne l’oscar de la meilleure musique de film, face à ces concurrents : Bernard Herrmann pour Obsession de De Palma, Bernard Herrmann une seconde fois pour Taxi Driver de Scorsese, Lalo Schifrin pour Le voyage des damnés et enfin Jerry Fielding pour Josey Wales hors-la-loi. Le niveau était incroyable.

JA Les images que tu utilises pour les films qui accompagnent ta musique, d’où viennent-elles ?

CC J’organise des tournages, j’exploite ensuite les images et le son. J’ai été marqué par des documentaristes comme Johan Van der Keuken, avec des films comme L’Œil au-dessus du puits.

JA Ah oui, il a un rapport au son très particulier, je me souviens de Blind kind.

CC C’est marrant, je l’ai présenté l’année dernière au festival de films d’Alès où j’avais une carte blanche. J’y ai montré Le Bon, la Brute et le Truand et donc Hermann Slobbe, L’Enfant aveugle. Ce film m’a marqué car il a plein d’idées géniales de montage et d’inventivité avec la musique. Il y a une scène qui est géniale : la mère d’Hermann, un garçon aveugle, lui propose d’aller voir les courses automobiles. Tu les vois face aux voitures qui roulent à toute allure, avec les moteurs qui produisent un boucan terrible. Ensuite, tu le vois dans son salon avec un micro en train de faire le même vrombissement. Tu réalises que tous les sons que tu as entendus auparavant, plaqués sur les voitures, ce sont ceux-là. C’est ce que Van der Keuken fait : des allers-retours, il collecte de la matière, il a des idées de son, son son devient le son de ses images, et ainsi de suite, il construit comme ça. Quand je pars tourner, j’ai des idées en tête. Pour Indiamore, je voulais parler de la musique indienne. Je suis allé en repérage deux ans auparavant, j’y ai rencontré des gens qui m’ont en fait rencontrer d’autres. Je me laisse porter tout en organisant. Nous sommes partis deux semaines, et nous sommes rentrés avec beaucoup trop d’images par rapport au projet initial. Indiamore, c’est à la fois un film, un album et un concert. Et pour mon prochain projet, je veux faire quelque chose de… total !

JA Tu veux faire ta tétralogie aussi !

CC Je veux faire quelque chose qui se fabrique à partir de l’énoncé de sa fabrication. Tout est basé sur Le jeu des perles de verre, l’ouvrage d’Hermann Hesse. C’est une biographie fictive, qui présente notamment ce jeu qui réunit musique et mathématique. C’est assez compliqué à mettre en place car c’est une sorte de synthèse de la pensée et de la culture humaine. Mais pour résoudre cette équation, c’est finalement assez simple : il faut se lancer et commencer !

Explorer Revue

Brutalité du produit

Paul Chemetov Iñaki Aizpitarte

Si la liste des projets menés par l’architecte Paul Chemetov est impressionnante, c’est avant tout la clarté de sa signature stylistique qui marque les esprits et les espaces. Véritable urbaniste, ses réalisations témoignent d’une pensée affirmée du quotidien, loin des effets de mode et autres tendances décoratives. Face à lui, Iñaki Aizpitarte, chef du Chateaubriand, restaurant qui depuis 2006 fait vibrer la capitale française par son approche décomplexée et inventive. Deux générations se rencontrent et partagent leur intérêt commun pour la simplicité. La discussion s’ouvre sur les origines du Dauphin, projet parallèle lancé en 2010 dont l’architecture a fait grand bruit.

IA L’aménagement du Dauphin par Rem Koolhaas s’est fait tout à fait par hasard. J’étais auparavant avec un associé qui se trouvait être architecte et passionné d’art contemporain. Koolhaas, qui n’a jamais réussi à gagner un concours public à Paris, souhaitait faire quelque chose dans cette ville. Un peu avant la crise, il y a sept ans, il avait le désir d’y faire un hôtel et avait donc besoin de restaurateurs pour suivre ce projet. Le lieu était trouvé, l’hôtel devait s’implanter à Beaugrenelle, mais finalement, ça ne s’est pas fait. Parallèlement à ces discussions, nous avions acheté le petit restaurant à côté du Chateaubriand pour associer mon second cuisinier et une autre personne qui était avec nous en salle depuis longtemps. Je souhaitais les garder, car les gens s’en vont souvent dans la restauration, et je m’entendais tellement bien avec eux que je ne voulais pas ça. Nous avons parlé de nos envies à Koolhaas et Clément Blanchet, son associé directeur des projets français de l’époque, et ils nous ont proposé de s’en occuper. On leur a expliqué que nous n’avions pas l’argent pour les honoraires de l’agence, et Blanchet a proposé de nous offrir le projet. Rem Koolhaas a participé aux discussions, mais c’est surtout Clément qui a suivi le concept et le chantier. Voilà pourquoi nous sommes le premier lieu signé Koolhaas / Blanchet intra-muros à Paris. Il y a des jeunes architectes qui passent, on pense qu’ils veulent regarder le menu, mais non, ils veulent juste voir le lieu !

PC À titre provocateur, je pourrais dire que la cuisine, c’est de l’architecture, et réciproquement. Pour plusieurs raisons simples, la première étant la matérialité des choses : une architecture dessinée sans matérialité ou une carte qui énonce des choses sans que l’on puisse les retrouver dans le plat, ça n’a aucun intérêt. La seconde raison est que les deux disciplines sont un art de la transformation, à des échelles très différentes. Mon petit-fils est également cuisinier. Lorsque je le vois faire, je me dis qu’il y a des conjugaisons parallèles, des connivences entre ce que fait le cuisinier et ce que fait l’architecte.

IA Effectivement. Mais personnellement, je ne cherche pas la transformation de la matière, je joue plutôt avec la reconnaissance des aliments. J’aime garder une certaine brutalité du produit, l’emmener ailleurs mais tout en gardant sa nature.

PC « Brutalité du produit », c’est une expression qui me plaît ! Quand j’ai commencé à travailler, nous avons été qualifiés de brutalistes, parce que nous employions du béton, des bouts de bois, des bouts de fer, presque de façon citationnelle. En même temps, ce que vous dites dans cette identification du produit, c’est que chaque produit a une histoire, une histoire gustative dans votre cas. Une brique aussi a une histoire ; ça se réfère à des choses que l’on a vues dans un tableau, dans des villes du Nord… Si vous utilisez un poireau, il convoque certainement tous les poireaux à la vinaigrette que l’on a pu manger dans son enfance, cuisinés par sa grand-mère. Vous le cuisinez certainement différemment, mais il entraîne une épaisseur de sensations, de souvenirs, de goûts.

IA Il est vrai aussi que désormais en cuisine, on essaie d’être de plus en plus proches de nos fournisseurs, même en étant à Paris. Avant, tout passait par des réseaux de grosse distribution comme Rungis. Cela a beaucoup évolué, il y a des réseaux qui se mettent en place, l’intérêt sur la qualité des produits a pris une autre échelle. Les chefs de la nouvelle génération font attention à ce qu’ils mettent dans l’assiette. Ce qui est intéressant, c’est que derrière un poireau, il y a une personne. La cuisine, c’est un milieu de rencontres avec des producteurs qui vont partager leur savoir et leur passion. C’est pour cela que je souhaite respecter le produit, le cuisiner sans trop le cuisiner ! Évidemment, je ne parle pas de toutes les recettes. Mais quand on a un produit splendide qui rentre en cuisine, on a souvent envie de le donner comme ça !

Paul Chemetov, Piscine des Halles, « Le ventre de Paris », Paris, 1979-1985.

Photographie Archipress, avec l’autorisation de Paul Chemetov.

PC Vous avez une chance que nous n’avons plus car vous êtes à la fois le concepteur et l’entrepreneur de votre propre travail. Alors qu’en ce qui nous concerne, l’architecte ne construit pas son bâtiment : il le dessine, il le décrit, il en surveille l’exécution mais il y a d’autres personnes, un maçon, un menuisier, un entrepreneur qui font le bâtiment. Et il y a un troisième interlocuteur qui est le client ! Pour vous cuisinier, c’est vous le client ! Au fond, les gens qui viennent manger chez vous sont l’équivalent de locataires qui viennent se loger, ce sont des locataires du goût ! Vous êtes à la fois votre propre maître, l’inventeur de ce que vous faites, et le constructeur !

IA Oui c’est vrai, je n’y avais jamais pensé en ces termes. Mais ça n’est pas toujours facile ! Il faut faire avec tout un tas de contraintes comme le traitement des produits, faire en sorte de ne pas les perdre. Moi j’aime ces cuisiniers qui font une cuisine intelligente, comme celle du Baratin. La chef de ce restaurant, Raquel Carena, a une intelligence du traitement, on sent que tout est compris et entendu. Si on y va déjeuner puis dîner, on comprend comment les choses sont pensées, on voit l’évolution entre des propositions de cuisine plus divertissantes le soir et un midi plus réconfortant.

On comprend toutes les transformations, comment elle réutilise ses produits, je trouve ça fabuleux. Elle n’est pas dans une cuisine qui se veut juste démonstrative, éclatante.

PC Vous avez une liberté que nous n’avons pas ! Certes, nous avons une puissance que vous n’avez pas, puisque l’on travaille sur des choses qui peuvent durer des presqu’éternités, sur des mètres cubes et des échelles fantastiques. Mais vous avez une certaine immédiateté et un contrôle total de l’invention. Vous n’avez pas affaire à toute cette bureaucratie. On ne vous dit pas « Il faut mettre trois grains de poivre ici et douze grains de sel là, c’est la norme. »

IA Pas dans nos assiettes effectivement ! Dans nos locaux par contre…

PC Ce qui fait que la part la plus personnelle, la plus « cuisinée » de mon travail, ce sont les maisons individuelles que je fais pour des amis ou pour moi.

IA Vous pouvez un peu plus y improviser ?

PC Oui, on peut se dire : « Tiens ajoutons ceci. » Ce que l’on ne peut pas faire dans un chantier public. Enfin si, on peut le faire, mais il faut de nombreuses autorisations et cela aboutit à des catastrophes financières terribles. Autant je veux bien dépenser mon propre argent, mais l’argent public, ça n’est pas, par définition, le mien !

IA J’ai l’impression que les budgets des gros projets publics sont de plus en plus fréquemment dépassés. On lit souvent ce genre de chose, comme récemment avec le cas de la philharmonie de Hambourg…

PC Oui, le montant final est quatre fois plus élevé ! Moi ça ne m’est jamais arrivé : quand je dépasse le budget de 3 %, je suis à deux doigts du suicide ! Car premièrement, comme je viens de le dire, ça n’est pas mon argent. Et deuxièmement, si je ne sais pas forcer tous les gens avec qui je collabore à travailler dans le cadre du budget que l’on a accepté, je perds toute autorité sur eux. Il ne suffit pas de venir sur le chantier et de dire : « Ça serait plus beau comme ça, est-ce que vous pourriez me changer ça? » Je suis intransigeant car je ne veux pas qu’on me juge sur des questions d’argent, je ne suis pas meilleur ou moins bon parce que je dépense plus ou moins. Mais pour en revenir à des questions culinaires, où avez-vous appris la cuisine ?

IA J’ai eu beaucoup de mal à trouver ce que je voulais faire comme métier, et je me suis promis d’être présent quand mon fils sera face à ce moment-là, car ça a été difficile pour moi. J’ai fait des études de paysagiste à Dax. J’ai travaillé dans les jardins avant de me retrouver dans une cuisine. J’aimais y être le matin, j’aimais les odeurs, la rosée, mais je n’étais pas passionné. J’ai découvert la cuisine, qui m’attirait depuis longtemps, en voyageant.

PC C’est incroyable car mon fils a également fait des études de paysagiste ! Il est devenu architecte par la suite, mais quand il a choisi sa formation, je lui ai conseillé de ne pas prendre un métier où il allait se cogner avec son père. Mais je vois la manière dont il aborde le paysage et la manière dont il aborde l’architecture : on apprend des choses sensibles dans le paysage, comme cette rosée du matin que vous évoquez. Est-ce que vous diriez que votre cuisine est autobiographique ?

IA Quand j’ai commencé, ma cuisine était très liée à mon vécu, à des souvenirs : les maraîchers chez qui ma mère allait, les odeurs, les recettes de grand-mère retrouvées. C’est comme ça que j’ai démarré. Ça a naturellement évolué. Quand j’ai commencé la cuisine, j’étais déjà en voyage. Et j’ai continué à voyager car j’aime m’ouvrir à d’autres choses, que ce soit des produits ou des façons de cuisiner qui n’existent pas dans les techniques françaises. Et vous, quelle est la place de la cuisine dans votre quotidien ?

PC C’est à la fois simple et compliqué ! Pour le déjeuner, que je passe le plus souvent à l’agence, je me fais très souvent livrer des sushis. C’est très minimal : du poisson, un peu de chou. Le soir, il m’arrive de cuisiner à la maison. Je fais des choses comme des salades composées, j’improvise des vinaigrettes. J’achète des ingrédients particuliers, comme de l’huile ou du parmesan, directement en Italie, ou encore du vin chez le vigneron à Bordeaux. Une bonne compote de pommes et de poires, quand c’est à peine accroché, avec ce goût de caramel, c’est fantastique. Mais tout ça c’est très simple.

IA Je vous rassure, je cuisine comme ça aussi à la maison !

PC À un moment, j’allais dans les très bons restaurants et j’ai été déçu. Une fois, on m’a invité à la Tour d’Argent et ça a été décevant. Ça n’est pas égal de bout en bout. On parlait d’autobiographie : il y a des plats que me faisait ma mère dont je me souviens encore. Du veau à la crème aux champignons. Des boulettes. Tous ces plats russes un peu bêtes, comme les soupes de chou rouge…

IA Les bortschs ! C’est magnifique, j’ai reçu la recette d’un ami cuisinier polonais. Le chou est fermenté, ça n’est pas si bête comme plat, c’est quelque chose qui demande du temps !

PC Il faut manger peu, il faut manger pour le plaisir ! Et vous, est-ce que l’habitat a une place importante dans vos choix de vie ?

IA Oui ! J’ai la chance de louer un logement très agréable, une petite maison d’architecte, dans une impasse arborée. Vous rentrez dans cet espace et vous n’êtes plus à Paris. Il n’y a pas un bruit, c’est magnifique. Et il était important d’avoir un endroit bien fait, adapté à mon rythme et à celui de ma famille, car je suis complètement décalé.

PC Vous rentrez chez vous à quelle heure ?

IA Entre deux et trois heures du matin. Il me faut un espace pour redescendre, décompresser.

PC Quelle est la taille de la cuisine au Chateaubriand ?

Raidt Lager, Borstch

IA J’ai commencé avec une cuisine très modeste. J’ai attendu six ans avant de faire des travaux. J’aurais voulu le faire plus tôt mais j’ai préféré être sûr de mes choix. Comme elle est très petite, tout doit être réfléchi au millimètre près. Trente centimètres carrés, c’est important dans une cuisine. Aujourd’hui j’y suis très bien, je suis attaché à ce lieu ! Les clients qui y jettent un œil sont assez étonnés de voir sa petitesse. Cette taille, ça a été une contrainte, mais aussi une force…

PC Est-ce que vous envisagez la cuisine comme un support de votre ego, une manière de laisser une trace ?

IA Non, je ne crois pas. Un jour je ne serai plus au Chateaubriand et c’est ainsi. Je passe des bons moments avec mon équipe, et nous essayons de les transmettre à nos clients, mais cela s’arrête là. Je n’arrive pas à écrire de livre, alors qu’on me l’a suggéré plusieurs fois. Peut-être que si j’avais plus de temps…

PC Quel âge avez-vous ?

IA J’ai 44 ans.

PC Vous êtes encore assez jeune ! Vous êtes exactement à la moitié de ma vie.

IA Et pour vous, l’architecture, c’est une question d’ego ?

PC C’est très compliqué car on a un sentiment de puissance totale : vous arrivez devant rien, et quand vous repartez, il y a quelque chose. Parfois, ce sont de très grands bâtiments comme le ministère des finances ou des tours de force techniques, comme le sous-sol des Halles. Il y a donc ce sentiment de l’illimité et il faut faire très attention à ne pas devenir mégalo. Je ne travaille pas seul également, mais avec une équipe, des clients. C’est pour cela que j’écris beaucoup ! Quand j’écris, je suis seul avec moi-même. J’ai le snobisme de ne pas me servir d’un ordinateur. Mon seul outil de travail, pour écrire ou dessiner, est le crayon.

IA Je crois que vous avez dit : « Le monument de la France c’est sa langue. »

PC Oui c’est vrai ! Peut-être pourrait-on le dire autrement ? « Le monument de la France, c’est sa cuisine » ? Les deux versions parlent d’une même chose : c’est le droit du sol contre le droit du sang. Je suis né fils d’apatride, je suis français par déclaration.

IA J’ai beaucoup de mal avec la puissance et la notoriété que dégage la cuisine française à l’échelle internationale. On dirait qu’il n’y a qu’elle à l’étranger. À l’époque où j’étais attiré par la cuisine, j’étais effrayé par cette grande cuisine française. Elle dégageait une forme d’autorité qui ne me séduisait pas. Quand on voyage un peu, on découvre tellement d’autres variétés de cuisine.

PC En latin, « monumentum », c’est ce dont on se souvient. Alors il vaut mieux parler de mémoire que de monuments, et opter pour cette adaptation : «la mémoire de la France, c’est sa langue, la mémoire de la France, c’est sa cuisine» !

Pas de roses sans épines

Joy Des Horts

Le retour du floral comme sujet majeur, parfumé de significations subtiles, subversives et poétiques, offre l’occasion de se pencher sur une pratique contemporaine qui embrasse dans ce motif « décrépi » une multiplicité d’approches vers ce que les fleurs symbolisent : le décoratif, le mineur, l’éphémère, le kitsch, l’émoi facile.

Si, au Moyen-Âge, la fleur revêt un caractère symbolique (dans le cycle marial, le lys, l’iris, l’ancolie sont posés aux pieds de l’archange Gabriel) et représente l’harmonie retrouvée dans l’Hortus Conclusus, l’art du XVIe siècle l’isole de la scène religieuse et lui donne une existence indépendante et moralisatrice dans de grandes Vanités. Stimulée par les découvertes scientifiques de nouvelles variétés dans des compositions naturalistes, des études d’herbiers ou trompe-l’œil, c’est véritablement au XIXe siècle que la fleur se confond avec la grande histoire de la peinture, chez Delacroix, Courbet ou Fantin-Latour. Avec les impressionnistes, le motif floral se pare d’un nouvel éclat : en plein air, le peintre étudie l’intensité de la lumière ; les fleurs deviennent autant de taches colorées, accidents nécessaires aux jeux de clarté. Les fleurs de Manet, aux formes suggérées par des indications rapides, illustrent sa vision de la modernité, tandis que Berthe Morisot se réclame de Corot et de ses harmonies grises. Le décor floral s’épanouit aussi dans l’ornementation graphique et l’architecture, des lignes sinueuses de l’art nouveau à la rose de Mackintosh et aux mosaïques végétales de Klimt. Les artistes du XXe siècle se sont presque tous, à la suite de Cézanne, essayés à la peinture de fleurs. Bonnard trouve dans la fleur l’exaltation domestique du bonheur bourgeois, tandis que Matisse la disperse en arabesques colorées et flamboyantes. Après la Seconde Guerre mondiale, l’art prend un tournant plus intellectuel et la fleur tombe dans l’oubli, considérée comme l’apanage des peintres du dimanche. Elle retrouve cependant un regain d’intérêt chez des artistes pop et les Nouveaux Réalistes (Warhol, Wesselmann, Raysse, Klein), agrandie ou multipliée à l’infini. Irrémédiablement absente dans les Pots de fleurs de Raynaud, elle suscite toujours émotions et réflexions.

De la beauté avant toute

Wolfgang Tillmans, Ushuaia Lupine, 2010, Flower Pipe, Podium, 1999

Loin des photographies marquées par l’engagement politique des années 1990, qui témoignaient d’une jeunesse en révolte contre les normes d’une société en qui elle ne se reconnaît pas, les clichés de fleurs de Wolfgang Tillmans, plus intimes, révèlent une profondeur et une poésie de la trivialité, se manifestant par une lumière naturelle, douce et une palette chromatique sobre.

Ces visions, presque ordinairement ennuyeuses, reflètent la relation de l’artiste au monde environnant, des explorations de l’intimité de son atelier et de son jardin vu de sa fenêtre aux vagabondages plus lointains qui le mènent aux rues désertes de Londres et à sa périphérie. Photographe soucieux de la qualité du tirage, condition du potentiel expressif de l’image, Tillmans obtient de l’épreuve argentique le meilleur de son atmosphère et de son pouvoir évocateur. Ses compositions s’articulent autour de la mise en scène de formes désuètes, où les objets manufacturés se mêlent aux éléments naturels : fleurs séchées, bouteille en plastique, le tout dans un paysage de banlieue anglaise.

Des fleurs délaissées, fanées ou coincées derrière des radiateurs, qui pourtant par leurs grâces, déjouent le memento mori que l’on aurait attendu ici. Ces fleurs qui exercent sur l’artiste une inépuisable fascination, sont comparables à la surface d’une toile, réfléchissant des instants de tendresse exquise et d’espoir lorsqu’un rayon de soleil vient caresser les feuilles d’un pommier, elles se veulent poignante mélancolie lorsqu’il observe les pétales tombés de pivoines flétries, comme autant d’absences et de manques. Le végétal procède chez l’artiste d’un état d’âme et veut le susciter chez ses contemplateurs. Construisant des narrations à la fois intimes et collectives, les natures mortes de Tillmans transmettent un état de dissolution du moi, difficile à décrire : des instants suspendus, trop glissants pour être retenus, d’hyper-tranquillité.

De tous ces clichés de fleurs pris ici et là — pour la plupart dans son atelier d’où l’on peut apercevoir à l’extérieur un train renvoyant les derniers rayons de soleil sur les toits d’un paysage industriel — et qu’il considère avec l’intérêt d’un ethnographe, Wolfgang Tillmans établit un lien sensible entre la photographie (l’acte de regarder et s’engager avec les surfaces du monde) et l’expérience sensuelle, il nous invite à investir l’image muette de nos sens. Les digitales saisies au bord d’un trottoir, les fleurs exotiques s’étirant lascivement dans des bouteilles en plastique deviennent autant de prétextes pour capter l’éclat naturel du monde observé, scandaleusement beau.

WOLFGANG TILLMANS, USHUAIA LUPINE (A), 2010.

IMPRESSION JET D’ENCRE SUR PAPIER, 208 X 138 CM.

AVEC L’AUTORISATION DE L’ARTISTE ET GALERIE CHANTAL CROUSEL, PARIS.

© WOLFGANG TILLMANNS

Wolfgang Tillmans s’intéresse à la peau du monde, la façon dont elle change au fil des ans. Les photographies de ses fleurs entremêlent les temporalités et captent une mémoire collective des affects, des troubles et des bonheurs simples qui parsèment nos existences éphémères. Il suggère une façon de regarder notre environnement avec une sensibilité remarquable et parvient à transcender la banalité et à faire jaillir de la beauté là où nous ne la suspectons pas : entre les pavés clairsemés d’une cour, d’un jardin, aux abords d’une autoroute, Tillmans recueille le miracle de l’extas.

Jordan Sullivan, After the Funeral, 2016

Ombres chinoises dans un champ, un jardin, les fleurs de Jordan Sullivan sont décontextualisées, isolées, saturées, surexposées. On les devine à travers un prisme très particulier, révélant la matérialité primaire d’images apparemment sans commentaires. Pourtant, dans une tradition de la nature morte où les fleurs sont devenues banales dans leur multiplicité et menacées dans leur forme actuelle, Jordan Sullivan cherche à préserver l’expérience personnelle du paysage. Fasciné par les possibilités expressives qu’offre la photographie, il y développe un sens aigu de l’observation, un goût pour les compositions éthérées, et pour l’intensité psychologique des paysages.

La série After the Funeral rend compte des liens étroits entre poésie, rêve et réalisme : un diaporama de fleurs sauvages que l’artiste a capturé après l’enterrement de sa grand-mère, dans un champ près de sa maison. Les couleurs y ont une présence fantomatique et s’ajoutent comme un filtre kaléidoscopique par-dessus les clichés de fleurs, imprimés sur une soie translucide, qui étend le dialogue entre photographie de paysage et la physicalité de l’expérience. Les œuvres répondent au mouvement et au toucher du spectateur, elles réaniment le paysage et engendrent une image flottante, qui ne cherche pas à séduire au premier coup d’œil, mais se rappelle encore et encore au souvenir de son observateur, comme le musc entêtant des violettes des champs.

Irving Penn, Flowers, 1967

En 1967, Alexander Liberman, directeur artistique du célèbre magazine américain Vogue, commande à Irving Penn des photographies de fleurs pour sa prochaine édition. Ce sera le début d’une collaboration sur sept numéros avec le photographe, qui chaque année, se consacre à une fleur particulière : 1967 — Tulipes ; 1968 — Coquelicots ; 1969 — Pivoines, 1970 — Orchidées ; 1971 — Roses; 1972 — Fleurs de Lys ; 1973 — Bégonias.

JORDAN SULLIVAN, FORGOTTEN ANCESTORS, 2016.

TIRAGE C-PRINT, 40 X 60 CENTIMÈTRES.

Irving Penn s’applique ici à un exercice de style que nombre d’artistes ont étudié dans l’histoire de l’art. Et si l’attention particulière qu’il porte à la structure des fleurs, leurs textures, palettes et anatomies rappelle les peintures des grands maîtres tel Chardin, le photographe semble explorer et repousser les limites du modernisme dans son traitement des sujets de la nature morte. Ses images prises chacune sur fond neutre, omettent le contexte et subliment la fleur, elles sont à la fois surprenantes et d’une beauté peu conventionnelle — déployées sur les pans de doubles-pages pour exposer aux lecteurs leur splendeur botanique, elles exhibent aussi leur fragilité, de leur floraison précoce à leur flétrissement. L’image, qui en réfère explicitement au réel, voit ici ce réel rendu fuyant, vulnérable jusqu’à un point de non-retour, par un choix de spécimens ayant passé la perfection, tachetés, légèrement déchirés, loin de l’esthétique glacée et chic de ses éditoriaux de mode. Il exprime ainsi son idée de la beauté, dégagée des conventions selon lesquelles une fleur doit être photographiée intacte, dans toute sa perfection. Une beauté imparfaite du fugace. Tout est paradoxal, déroutant chez Penn. Il trouve dans la fleur une perfection intrinsèque ne supportant aucune autre sorte de modification plastique, et aborde avec humilité leur fragile éclat.

DE LA POLITIQUE

Willem De Rooij & Jeroen De Rijke, Bouquet I, 2002

Certains artistes contemporains trouvent dans la fleur une puissance symbolique poétique et politique. Ouvrir le champ artistique aux emblèmes diplomatiques et à la grande Histoire, c’est libérer les fulgurances romanesques, les brèches poétiques venues s’infiltrer dans notre monde hyper-rationnel qui ne concorde plus avec la sensibilité des êtres. Contre la beauté intrinsèque et universelle, certains artistes — à la suite de l’art contextuel émergeant lors des années 80-90 — incorporent dans leurs œuvres politique et sociale, reprenant l’argument du philosophe français Jacques Rancière, selon lequel le « sensible » n’est pas le domaine exclusif de l’art, mais est aussi une dimension de la politique. Rancière considère la « division du sensible » comme un processus dans l’espace et dans le temps, les frontières entre l’art et la politique se veulent souples et dynamiques. L’art n’est pas « essentiellement politique » parce qu’il a une dimension politique, mais parce qu’il « configure un sensorium spatio-temporel qui détermine les modes d’être ensemble ou séparés, à l’intérieur ou à l’extérieur, en travers ou au milieu de. » Il se réfère à la division entre les images artistiques et non artistiques, problématisée dans la série des Bouquets, initialement commencée en 2002 par le duo hollandais Willem De Rooij et Jeroen De Rijke. À première vue, leurs compositions florales suggèrent un sentiment d’harmonie, par l’attention minutieuse du détail, où composition et palette sont méticuleusement pensées. Le spectateur glisse dans un plaisir sensoriel saturé de couleur, démonstration naturelle et simple de beauté. Cette forme de beauté la plus générale n’est pas un espace à part. Au contraire, la réalité, et toutes ses facettes imprévisibles, peut y pénétrer à tout moment : le bouquet, forme inoffensive et séduisante, est associé à un texte sur l’engagement hollandais pour la liberté irakienne. Le texte décrit la célébration de leur fête nationale par une délégation hollandaise en Irak, durant laquelle le commandant appelle à la lutte contre la menace de L’État islamique. Implicitement, Willem De Rooij et Jeroen De Rijke s’interrogent sur ce qui constitue les canons et se demandent dans quelle mesure ces derniers peuvent être déplacés, en affirmant qu’il n’y a pas de séparation entre l’éthique et l’esthétique. Peut être est-ce ainsi : lorsqu’on ne peut plus supporter, au risque de s’y noyer, l’intensité, la richesse, la complexité et la beauté d’une couleur, d’une forme, d’une odeur, un mot, une phrase balaient tout ceci pour agir en tant que détonateur, bien plus puissant que toute référence explicite.

WILLEM DE ROOIJ, BOUQUET VI. 100 TULIPES NOIRES, 100 TULIPES BLANCHES, VASE, SOCLE, DESCRIPTION ÉCRITE, LISTE DES FLEURS, VUE D’INSTALLATION À LA GALERIE CHANTAL CROUSEL, PARIS 2011.

AVEC L’AUTORISATION DE L’ARTISTE ET GALERIE CHANTAL CROUSEL.

PHOTO : FLORIAN KLEINEFENN.

À l’ère des grands enjeux politiques et idéologiques, Willem De Rooij et Jeroen De Rijke vont au-delà de l’examen des conventions esthétiques pour dégager le potentiel critique du beau : une cristallisation des sens radicalement modifiée en outil de réflexion incisif.

Kapwani Kiwanga, Flowers for Africa, Uganda, 2012

En reprenant le motif de la fleur, d’autres artistes s’intéressent à son exotisme dans ce qu’il a de construit, de factice. L’œuvre de Kapwani Kiwanga retrace un processus méthodologique pointilleux, fruit de recherches historiques, iconographiques et végétales qui entendent mettre en avant une autre réalité, loin des discours officiels qui ont fait l’histoire africaine. En révélant comment ces récits prennent forme dans les objets, la série Flowers For Africa (2012) questionne la matière dont est faite l’Histoire, sa fragilité, son infaillibilité, sa visibilité et sa hiérarchie.

Partant d’un long travail sur les archives visuelles liées à la décolonisation, Kapwani Kiwanga reconstitue à partir de documents iconographiques d’époque les bouquets de fleurs ayant été utilisés à des fins symboliques lors de cérémonies ou manifestations relatives à l’indépendance de pays africains. Des œillets, anémones et bougainvilliers sont mis en scène, témoins muets de grands moments historiques, du triomphe de Benyoucef Benkhedda en Algérie en 1962 à la négociation majeure entre Frelimo et le Portugal en 1975. La focalisation sur ces détails en apparence mineurs est associée à la tradition de la nature morte, aux symboliques complexes et chargées au sein de l’histoire de l’art.

Kapwani Kiwanga, Flowers for Africa : Nigeria, 2014. Dimensions variables, pièce unique.

Avec l’autorisation de la Galerie Jérôme Poggi.

Photo : Aurélien Mole.

Taryn Simon (dont l’œuvre révèle également les logiques cachées derrière les représentations et les discours officiels) voit dans ces bouquets, qui agrémentaient les tables de négociation aux lendemains des guerres d’indépendance africaines, des « potiches réduites à leur seule fonction décorative ». Fraîches et éclatantes pour le vernissage, les fleurs ne sont pas préservées. Elles laissent libre cours à leur cycle naturel, œuvre éphémère sur la mémoire passée ramenée à la vie pour être à nouveau considérée. Célébrations, dédicaces, commémorations, condoléances… voilà les actions, sentiments, et devoirs divers de cette œuvre qui entend réinterpréter les symboles de l’histoire.

De la symbolique

Maria Loboda, A Guide to Insults and Misanthropy, 2006

Dans le symbolisme complexe du langage des fleurs, Maria Loboda développe un art de la séduction dangereux, codifié de signes dans lesquels les craintes et les désirs se manifestent esthétiquement. Par-delà la sensualité des matériaux invoqués — fleurs, plantes vertes et autres herbacées — le contenu de ses pièces est délibérément opposé à leur mode de présentation, et les formes emblématiques y sont mouvantes.

Dans A Guide to Insults and Misanthropy (2006), les bouquets de Maria Loboda paraissent de prime abord bien innocents. Mais derrière l’élégance et la tranquillité de fleurs soigneusement sélectionnées, se cache un discours venimeux : le langage symbolique des fleurs à l’ère victorienne nous apprend que chaque plante représente un mot : le basilique sous entend la haine, l’œillet jaune est synonyme de dédain, et l’iris évoque l’horreur. Opérant par tromperie, Maria Loboda convoque une nature observée et lue, où les fleurs émergent en allégories d’insultes et autres épithètes, réorganisant nos icônes et semant le trouble. Dans cette sculpture verbale, rien n’est comme il paraît — et le bouquet innocent est supplanté par un effet trompe-l’œil chargé de sens. En insufflant dans l’univers sans faille du beau la possibilité d’une singularité, Maria Loboda réalise un travail subtil sur les marges ; l’aura esthétique est supplantée par l’impertinence.

Maria Loboda, A Guide To Insults and Misanthropy, 2006. Avec l’autorisation de l’artiste et de la Galerie Maisterravalbuena, Madrid.

Camille Henrot, Is it possible to be a revolutionary and like flowers ?, 2012

En se référant directement à l’ikebana, historiquement marginalisé, considéré comme le sous-produit d’un amateurisme charmant, et d’une création artistique mineure, la série de Camille Henrot, « Is it possible to be a revolutionary and like flowers ? » (2012) embrasse la nature morte florale dans toutes ses formes, esthétique et sémantique. Les fleurs délicates et les tiges torsadées des bouquets ponctués de vides et d’éléments incongrus, telles des plumes du Kansas séchées ou des tuyaux de machine à laver, appellent à une beauté réduite et ramenée à sa simplicité essentielle. Bien plus que des compositions animées d’une élégance naturelle, les bouquets de Camille Henrot sont des traductions florales de titres littéraires de grande envergure, de thèmes et de citations extraits des étagères de la bibliothèque personnelle de l’artiste. En attribuant ainsi à ses livres une existence purement matérielle, un retour à leur élément primitif, le végétal, Camille Henrot perpétue la pratique japonaise du bouquet dont l’assemblage des fleurs doit refléter l’état d’esprit de celui qui le réalise et fait basculer les interprétations simples, troublant les associations avec la culture et le genre. Si les ouvrages de Bronislaw Malinowsk (dont l’un des titres, Les argonautes du pacifique occidental illustre des feuilles de strelitzia savamment agencées) traitent bien peu de compositions florales, il faut aller chercher du côté de l’affinité entre fleurs et littérature. Car là est toute la pertinence de l’œuvre de Camille Henrot, qui sonde les idiosyncrasies culturelles, engendre des ré-interprétations interculturelles et contribue à créer sa propre re-création visuelle du monde. Le titre de ces arrangements floraux gracieusement équilibrés reprend les paroles d’un collaborateur de Lénine :« On commence par aimer les fleurs et bientôt l’envie vous prend de vivre comme un propriétaire foncier, paresseusement étendu dans un hamac et qui au milieu de son magnifique jardin lit des romans français et se fait servir par des valets obséquieux ».

Cette méfiance envers le caractère conformiste des fleurs rejoint la littérature, deux éléments agissant comme obstacles à la rébellion et à l’action, mais également comme matériaux lénifiants dans le cas de l’artiste qui commence à s’intéresser à l’Ikebana suite à la perte d’un être cher. Camille Henrot voit dans cette pratique un « espace privilégié » ayant vocation à apaiser celui qui le regarde, comme celui qui le compose. En utilisant la nature comme pinceau, les ikebanas-livres de Camille Henrot combinent des fragments disparates et des sentiments épars en un ensemble harmonieux d’éléments déracinés, coupés de leur contexte et réunis dans un tout hors du temps.

Nathalie Czech, Critic’s bouquet, 2015

À l’ère de l’horizon technologique et économique du monde globalisé, les messages s’envoient en quelques micro-secondes par un tweet et s’autodétruisent aussitôt sur Snapchat. Le petit bouquet de jacinthes, moyen de communication non verbale entre les amoureux signifiant selon la coutume victorienne, « votre beauté me charme » paraît bien désuet. Pourtant, c’est bien ce langage des fleurs, datant du XIXe siècle, que Nathalie Czech invoque dans sa série des Critic’s bouquet (2015). Oscillant entre poésie concrète et photographie conceptuelle, son œuvre cherche à traiter des mots en image et à (dé)composer une image par des mots.

Elle invite ici plusieurs critiques à écrire un court texte sur une œuvre ou une exposition de leur choix. Puis elle fournit une charte où chaque fleur correspond à une émotion ou un mot et demande aux auteurs de jumeler le sens de chaque phrase à un bouquet, qu’elle immortalise ensuite en photographie. Ainsi, lorsque Peter Scott choisit de faire un compte-rendu de l’exposition de Fischli & Weiss présentée à Documenta en 1987, sa phrase « Le comportement des objets, comme chez les gens, n’est jamais une chose sûre», se traduit en rhododendrons, fleurs évoquant l’éphémère et la tempérance. Le processus se répète ainsi pour chaque phrase, et le bouquet devient ainsi une polyphonie de descriptions, jouant sur la taxinomie, et le pouvoir palimpsestique des fleurs. Entrainant le spectateur dans un incessant va-et-vient entre le langage et la forme qui le contient, Nathalie Czech s’efforce de contenir son œuvre dans un cadre alors que tout tend à se déployer en dehors de ses limites, comme pour libérer le sens des mots. Elle rejette la hiérarchie rigide des arts sensoriels et intellectuels et articule sa pratique à rebours de la tradition occidentale qui favorise le décoratif au détriment du sens. Dévoilant de nouvelles perspectives visuelles au spectateur, les gerbes flamboyantes de Nathalie Czech décodent et recodent la petite marguerite.

Du décoratif

Marc Camille Chaimowicz A Charged Frivolity, 1992-1993

L’art contemporain semble trouver dans le motif floral un sujet décrépi. Pourtant, de sa décadence, de son langage sophistiqué de couleurs et de formes, des artistes tels John Armleder ou Marc Camille Chaimowicz s’émancipent de la soi-disant obsolescence du sujet pour reposer les questions essentielles de la peinture et ses dérivés : celles du motif, du kitsch, de la limite entre abstraction et figuration, celles d’un médium pour certains considéré comme dépassé, pour d’autres comme synonyme de l’art — et s’interrogent sur ce qui la différencie du décorum.

De cette volonté de brouiller les catégories, dates et grands styles du modernisme, l’univers hybride de Marc Camille Chaimowicz se joue de la désuétude du motif floral et de sa donnée humoristique. En réponse à un art contemporain qui cherche à atomiser les frontières entre art et vie, Chaimowicz entrelace frises d’orchidées et d’iris, en confirmant son intérêt pour le décoratif comme art envahissant, enivrant, omniprésent. Cette célébration du low s’applique à nos zones domestiques de subversion douce, où les éléments décoratifs qui absorbent nos regards participent de la transformation du réel, et non de la reproduction des conventions. En mettant en situation des éléments de mobilier — fauteuils crapaud, paravents, papiers peints et buffets — dans d’élégants intérieurs bourgeois surannés, les fleurs prennent alors la même valeur décorative qu’un motif de tapisserie, anti-hiérarchique, privilégiant l’ornement sur une conception globale de l’œuvre. En se recentrant sur les détails et fioritures, l’artiste exalte la dimension affective des objets avec lesquels nous vivons. Le motif floral incarne chez Chaimowicz une vie intime, découlant d’un passé ouaté, dont les couleurs pastels confèrent une tonalité fanée et passéiste à ses mises en scène proustiennes. Ces célébrations de la vie réelle procèdent d’une comique fusion du temps et de sentiments : mélancoliques et artificielles, elles mettent en scène une sentimentalité de la fleur qui se joue d’elle-même.

John Armleder, Furniture-Sculpture, 2016

Ainsi, les fleurs resurgissent soudain au milieu de préoccupations que l’on imaginait uniquement formelles, détournant les modèles du modernisme et du minimalisme en les dotant d’une valeur d’usage courant, nourrie par la culture de masse et l’entertainment.

Entre la norme industrielle et le standard artistique, John Armleder, dans ses Furniture-Sculpture ne semble pas vraiment soucieux de choisir son camp, préférant zigzaguer de l’une à l’autre dans l’indétermination des références. Initiée en 1979, cette série fait directement référence aux ready-made duchampiens en mariant un meuble domestique, tel qu’une chaise ou une table, à une peinture abstraite. Par leur modestie, ces sculptures se réfèrent à des parcelles de vie, en déplaçant par exemple des stands de fleurs des épiceries new-yorkaises entre les cimaises d’une galerie. Tulipes, pivoines, roses, sont élevées ici au rang de sculptures sur socles en plastique, moins dans une logique de transgression que de mise à mal de la valeur artistique, semblant souligner l’inévitable réification de l’art, la fatalité de procéder à son propre pastiche. La démarche d’Armleder atteste de la valeur décorative de l’art, composé d’éléments interchangeables et vides du moindre message. Cette dichotomie entre l’art et la vie, où tout est considéré au travers de rapports d’équivalence, remet en question le statut de l’œuvre, les idées de style et de décoration, tout en portant un regard ironique et distancié sur l’académisme du motif floral.

John M Armleder, While, 2016.

Peinture sur toile, 215 x 150 x 6 cm.

John M Armleder, Shishito Peppers, 2016.

Acrylique sur toile, panneaux de bois laqués, fleurs vivaces, pots métalliques, 233,68 x 731,52 x 121,92 cm.

Avec l’autorisation de l’artiste et Galerie Almine Rech

© John M Armleder Photo: Matt Kroening.

Explorer Revue

Spectroscopie

Vincent Beaurin

Alchimiste de la couleur, Vincent Beaurin dévoile au curateur Domenico de Chirico lapuissance cosmogonique de ses sculptures et en commente la dimension décorative.

Cher Vincent,

en tant que sculpteur, votre approche de la forme semble passer par la couleur, de sorte que l’on pourrait presque vous définir comme un peintre. Vos « spots » sont autant de repères qui viennent rythmer l’espace.

J’ai pu lire sur votre site internet un essai de 2016, intitulé Sur la peinture, dans lequel vous écrivez : « Il arrive que par une œuvre, on ressente

une présence. À ce propos, j’aime beaucoup la théorie des intermédiaires développée par Oleg Grabar dans son livre, L’Ornement, formes et

fonctions dans l’art islamique. » Pouvez-vous m’en dire un peu plus ?

Quel est le lien entre la peinture, cette pensée de l’ornement et vos œuvres ? J’aurais également aimé connaître votre rapport à la nature.