Odorama

Chapitre quatre

Teddy Lussi-ModesteJean-Marie Binet

Le réalisateur et scénariste Teddy Lussi- Modeste continue son exploration olfactico-cinématographique débutée il y a trois numéros déjà. Avec Odorama, il associe une fragrance à un film, faisant se rencontrer ses souvenirs de spectateur et les ingrédients qui composent cette collection de parfums. Entre western d’auteur, biopic et anticipation, entre notes de jasmin, d’oud ou de cuir, ce quatrième chapitre raconte au-delà des formules.

Recedere

Arpa Studio

Nez : Barnabé Fillion

Il n’est pas sûr d’être Kane. Elle n’est pas sûre d’être Lena non plus. Que sont-ils devenus après avoir pénétré la zone délimitée par le miroitement, cette paroi moelleuse et iridescente ? Qu’ont-ils trouvé dans ce phare à partir duquel se déploie la lumière prismatique ? Plus ils s’en sont rapprochés, lui et son équipe masculine de militaires, elle et son équipe féminine de scientifiques, plus leur ADN s’est mêlé à celui des fleurs et des animaux dont l’ADN lui-même s’était déjà mêlé à toutes les espèces environnantes. Dans cet écosystème, les cerfs ont des bois fleuris, les crocodiles des dents de requin, les ours la voix des êtres humains qu’ils ont dévorés. Kane et Lena sont restés homme et femme mais ils sont devenus autres, Adam et Ève d’une nouvelle espèce, ni bien ni mal intentionnés, mais voulant simplement persévérer dans son être. Recedere est un parfum qui nous vient du futur. Il est si puissamment fougère qu’il semble devenir minéral. Certaines notes sont si poussées qu’elles semblent quitter leur famille olfactive pour en épouser une autre. La fragrance a l’odeur d’un rocher chu d’un autre monde, ou d’un désastre obscur, sur lequel sont venus pousser de l’armoise et de la sauge, de l’hiba et de l’iris. Autorité et austérité exhalent de ce parfum résolument vert et pointu.

Inspiré par Annihilation d’Alex Garland

Bourrasque

Le Galion

« Marcel ! MARCEL ! » La grand-mère est inquiète. La santé de son petit-fils est si fragile. Marcel trouve pourtant son bonheur en barbotant dans les vagues qui viennent lécher la côte normande, là où se dresse, splendide, ce lieu de villégiature de la bonne société parisienne, le Grand Hôtel de Balbec. Répondant à l’appel angoissé, voici Marcel qui sort de l’eau, innocent et naïf, des ancres brodées sur son maillot de bain, pour rassurer l’aïeule. C’est là que surgit le baron de Charlus qui attendait, tel un fauve, la possibilité d’un échange retors et fielleux : « Mais on s’en fiche bien de sa grand-mère, hein, petite fripouille. – Mais comment, Monsieur, je l’adore ! » C’est alors qu’a lieu une leçon de mondanité, leçon suffisamment cuisante pour qu’elle forge une personnalité : ne jamais parler avant d’avoir pénétré le sens caché de toute chose. Le frêle adolescent écoute subjugué l’arbitre des élégances dont les mots autant que le parfum l’impressionnent. Le si bien nommé Bourrasque vous parvient par vagues poussées par le vent. Tour à tour cuiré, chypré, animal, épicé, floral, c’est un parfum aux multiples facettes. Toutes les notes sont si bien mêlées les unes aux autres qu’il est difficile de les identifier. C’est un parfum complet et complexe, ou plutôt : qui dissimule sa complexité derrière sa complétude. Marcel saura désormais ce qu’il risque quand il parle avec un monsieur aussi bien parfumé.

Inspiré par Le Temps retrouvé de Raul Ruiz

Bourrasque

Le Galion

Cuir de Russie

Chanel

Olivier Polge

« Where the fuck I am ? » Elle ne croit pas si bien dire cette femme qui a tant de mal à trouver sa place. Elle roule dans la campagne anglaise et ne trouve plus sa route alors qu’elle a grandi ici, près de Sandringham House, et que l’épouvantail croisé sur le chemin porte toujours la veste de son père. Elle sera en retard pour les célébrations de Noël et ce ne sera que le début d’une longue liste d’impairs impardonnables aux yeux de la famille royale. L’étiquette est pesante : on a décidé pour elle quelle robe elle devait porter à chaque moment de la journée. Même les beaux tuyaux de la douche dessinent autour d’elle une prison cuivrée. Si cette femme portait un parfum, ce serait Cuir de Russie dont le chic ne cesse de briller à partir de sa formule ancienne. L’ouverture du parfum, résolument hespéridée, puis florale, contraste avec une assise grasse et obscure. Difficile d’imaginer sans l’avoir éprouvé soi-même, sur sa peau, ce chemin que la fragrance va parcourir. Le bouleau, le cuir et le tabac recouvriront la bergamote et la mandarine, puis le jasmin, la rose et l’ylang-ylang, laissant sur la peau une épaisseur cuirée et légèrement fumée, parfois piquée de notes plus fraîches. Présenté comme une eau de toilette, ce parfum est dense comme un extrait. Cuir de Russie réconcilie puissance et élégance, esprit vintage et modernité.

Inspiré par Spencer de Pablo Larraín

Cuir de Russie

Chanel

Habdan

Parfum de Marly

Il lui faut remonter la rivière pour être véritablement seul et se baigner à l’écart des jeunes garçons de ferme qui batifolent dans l’eau claire. Là, il pourra sortir ce bout d’étoffe blanche siglé des initiales de Bronco Henry. Comme la selle qu’il cire et lustre chaque soir, ce tissu hérité du maître est une relique. « Phil et son frère sont les Rémus et Romulus de ce loup qui les a faits hommes », dit fièrement cet ancien étudiant en lettres classiques devenu cow-boy viriliste et toujours recouvert d’une crasse honnête. Qu’il sent bon ce bout de tissu dont il caresse son visage, qu’il porte à son torse et à sa nuque lors de ce bain lustral. Il porte l’odeur puissante de cet homme qu’il a aimé et auquel il fut lié comme l’éromène à son éraste. C’est un parfum de cavalier, à la fois ultra-masculin et ultra-sensible. C’est une fougère puissante orientalisée par les notes de safran et d’oliban, par celles aussi de myrrhe et de caramel. Monte parfois de ce tourbillon boisé une odeur de pomme – parfois crue, parfois cuite – parfois chaude, parfois froide. C’est cette odeur que Phil aimerait laisser en héritage à Peter, ce garçon sensible qu’il a commencé par humilier avant d’en tomber amoureux.

Inspiré par Le Pouvoir du chien de Jane Campion

Habdan

Parfum de Marly

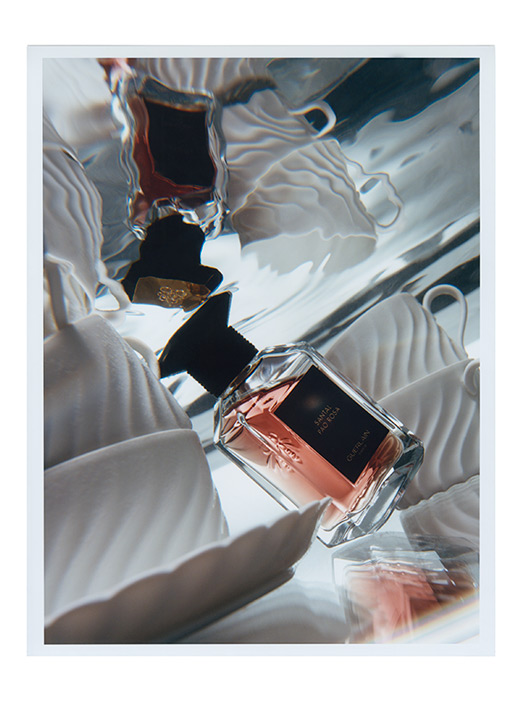

Santal Pao Rosa

Guerlain

Nez: Delphine Jelk

Jamais spectateur ne fut aussi bien accueilli par un film. Cette indienne exécute pour nous, à même le sol, après avoir délayé de la farine de riz dans de l’eau,un rangoli fait de points et de pétales. Puis le récit commence sur ce fleuve qui prend sa source dans l’Himalaya et vient se jeter dans le Golfe du Bengale. C’est ici que vivent, dans une belle maison, Harriet et toute sa famille. Leur vie à tous est bouleversée par l’arrivée du capitaine John, ancien militaire ayant perdu une jambe à la guerre. Trois jeunes filles tomberont amoureuses de John : Harriet, mais aussi Stephanie et Melanie. Mais pourtant aucune ne l’épousera. Il ne sera question pour toutes que d’un premier amour. « Toutes les histoires d’amour se ressemblent mais ici elle a un parfum particulier dit la voix off », Elle a ce parfum jailli de Melanie lorsqu’elle danse en sari pour Krishna, devenue elle-même Lady Radha, dans le conte inventé par Harriet sur son petit cahier. La densité de Santal Pao Rosa est aussi enthousiasmante et prodigieuse que cette danse séculaire. Tout ici est en surdose : le santal, bois indien aussi doux et lacté qu’un lassi, la cardamome et ses éclats de fraîcheur, le oud, la myrrhe, mais aussi la figue qui semble mieller le jus déjà bien épais. Porter ce parfum est un délice, pour les autres et pour soi.

Inspiré par Le Fleuve de jean renoir

Santal Pao Rosa

Guerlain

Nero Oudh

Tiziana Terenzi

Nez: Paolo Terenzi

Il n’en est pas le protagoniste et pourtant c’est son nom à lui que porte la série. Il faut attendre quelques scènes dont Will Graham, profiler empathique, est le héros, avant de le voir apparaître enfin. La caméra filme le dessous de la table en verre, saisit une grenade et des fraises – nature morte – puis remonte lentement vers le visage d’Hannibal Lecter. Gourmet, il apporte à sa bouche un morceau de viande délicatement coupée et sur lequel il pose une pointe d’agrume. « Vous et moi sommes pareils,il n’y a rien de terrifiant en nous », ose-t-il dire à Will qu’il est censé aider, lui le plus doué des psychiatres de Baltimore. Au visage de Will, traversé par des émotions contradictoires et douloureuses, Hannibal oppose un visage parfaitement granitique. Le dandy cannibale, toujours en costume trois pièces et cravate en soie, ne peut porter qu’un parfum puissant et vénéneux. Nero Oudh – Oudh Noir en italien – nous fait plonger dans la noirceur et l’humidité de l’ingrédient éponyme qui,parfois, laisse éclore et mûrir des notes plus vives de fleurs et de fruits. Mais le oud indien reste le soleil noir qui brille d’un éclat terreux et animal au fond de la fragrance. Comme Hannibal, Nero Oudh, imposant et mystérieux, en dit – mais en cache aussi – beaucoup.

Inspiré par la série Hannibal développée par Bryan Fuller

Nero Oudh

Tiziana Terenzi

Oud Satin Mood

Maison Francis Kurkdjian

Nez: Francis Kurkdjian

Elle a une réputation à tenir. À Rome, ses bains, ainsi que ses mœurs, sont célèbres. Quand l’aveugle qui lui récite des vers de Catulle lui annonce l’arrivée imminente de César, elle fait de la mise en scène. Allongée lascive sur une méridienne, ses servantes affairées autour d’elle – l’une lui peint les ongles, l’autre la coiffe, l’une danse devant elle, l’autre joue de la harpe –, elle reçoit le général romain avec nonchalance alors qu’elle doit négocier avec lui sa place sur le trône d’Égypte. César, revêtu de sa plus belle armure, s’approche, conquis par la beauté de la fille d’Isis. Le parfum de la déesse-femme est si puissant que César en est cueilli dès qu’il pénètre dans le gynécée. Oud Satin Mood est un parfum royal où se mêlent la rose de Damas et celle de Turquie, la violette et l’ambre, la vanille et cette matière autour de laquelle toutes les notes s’assemblent : le oud. Francis Kurkdjian est allé chercher aux quatre coins du monde les plus belles matières qui soient. Ce parfum est aussi doux et épais que cette étoffe – du satin ? – qu’une servante replace sur la cuisse adorable et laiteuse de la reine. Il fallait en effet la dissimuler aux yeux séduits du futur amant qui récite à son tour quelques vers de Catulle : « Donne-moi mille et mille baisers… ».

Inspiré par Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz

Oud Satin Mood

Maison Francis Kurkdjian

Photographe: Jean-Marie Binet

Décorateur: César Sebastien

Faux-semblant

Brice Dellsperger

Se plonger dans l’œuvre de Brice Dellsperger, c’est revisiter un pan de l’histoire du cinéma à travers les films fétiches de l’artiste. S’il a consacré certaines de ses pièces à David Lynch, Gus Van Sant ou encore Paul Verhoeven, son réalisateur de prédilection reste Brian de Palma, cinéaste de l’outrance et de la citation dont la filmographie fait d’incessants allers-retours avec celle d’Alfred Hitchcock. En récréant des scènes qui ont marqué sa mémoire de spectateur, l’artiste français leur rend hommage tout en soulignant les thèmes qui les traversent, dessinant ainsi les contours de sa propre réflexion. Identification, genre, artifice, les sujets de réflexion sont nombreux sans pourtant être convoqués solennellement puisqu’ici, tout s’apprécie à travers le plaisir pop du cinéma.

C’est en 1995 que Brice Dellsperger signe la première vidéo de sa série Body Double. D’une durée de quarante-huit secondes, diffusée en boucle, il y rejoue le rôle de Kate Miller, interprété par Angie Dickinson dans Dressed to Kill (1980) de Brian de Palma. En se travestissant pour se glisser dans la peau de cette femme au foyer, le vidéaste place le je et le jeu au cœur de sa pratique. C’est à la fois sa mémoire de spectateur et ses interprétations qui seront traitées à travers ces re-créations tout aussi rigoureuses dans leur mise en œuvre que ludiques dans leur réception. En 2020, Brice Dellsperger présentait son 37ème Body Double (de nouveau consacré à l’inépuisable Dressed to Kill).Ce nombre conséquent permet d’affirmer une chose : si le principe du remake est la ligne directrice qui sous-tend son travail, Brice Dellsperger ne s’impose aucune règle qui viendrait étouffer sa créativité. Dans Body Double 31, célébrant le Basic Instinct (1992) de Verhoeven, le personnage de Catherine Tramell affirme : « I don’t make any rules, I go with the flow. » (Je ne fixe aucune règle, je prends les choses comme elles viennent.) Une prise de position que l’artiste semble s’approprier. Y aurait-il pourtant quelques éléments qui viendraient contrarier cette liberté ? Brice Dellsperger répond :

Brice Dellsperger, Body Double 5, 1996, 5’40. Acteur : Brice Dellsperger. Production : Brice Dellsperger. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et des galeries Air de Paris (Paris) & Team Gallery (New York).

« Le travail se construit sur les relations avec les gens avec qui je collabore, et bizarrement, j’ai parfois plus de retenue envers eux que l’inverse. Mais la limite la plus importante reste matérielle. Dans mes films, je ne construis que ce que l’on voit dans l’image. »

Évoquer l’œuvre de Dellsperger amène à aborder la question de l’interprète. S’il a commencé à jouer lui-même dans ses vidéos pour des raisons pratiques, il a également fait appel à d’autres comédiens, professionnels ou non. On retrouve notamment l’artiste Jean-Luc Verna, connu pour sa pratique décomplexée du dessin : « Il fait partie de mon cercle d’amis. Et puisqu’il est en permanence en train de jouer des personnages,cela me semblait assez naturel de lui demander. Contrairement à moi qui n’avait aucune dextérité, Jean-Luc se maquillait tout le temps, ce qui facilitait les choses ! Nous étions dans une communauté d’esprits ce qui a rendu la collaboration très naturelle. En parallèle, j’ai réalisé quelques castings sauvages en demandant à des personnes rencontrées dans la rue ou dans des clubs s’ils voulaient jouer pour moi. C’est un exercice particulier car contrairement à un casting classique où les gens viennent car ils souhaitent tourner pour toi, il faut là aller vers eux, se présenter et les convaincre. Aujourd’hui, je choisis des personnes qui sont déjà professionnellement engagées, mais je continue parfois de me mettre en scène, car je pense qu’il est toujours bien de revenir aux sources. » Il est pertinent également de s’attarder sur le titre même de la série de Dellsperger. Body Double est un thriller érotique de Brian de Palma sorti en 1984 dont l’intrigue, se déroulant à Hollywood, repose sur l’utilisation d’une doublure, ces acteurs anonymes employés lors de cascades ou autres scènes de nu. Si le vidéaste devient la doublure des personnages qu’il incarne, alors les autres interprètes avec lesquels il collabore sont quant à eux les doublures de l’artiste. Certains Body Double (le 8, d’après Return of the Jedi (1983) de Richard Marquant, ou encore les 9, 10 et 12, de nouveau consacrés au cinéma de Brian de Palma) se présentent sous la forme de triptyque. Les vidéos sont diffusées simultanément et on y voit trois interprètes différents rejouer la même scène. C’est dans cette substitution que se révèlent les singularités de ces acteurs – leur physique, leur gestuelle,mais aussi le caractère commun des personnages qu’ils incarnent, à travers les histoires archétypales qu’offre le cinéma. À propos de cet effet d’écho, Brice Dellsperger commente :

« Je pense que mon travail parle effectivement de cette universalité. Elle est difficile à accepter car elle n’est finalement qu’une banalité. Mais il s’agit aussi de la question de l’identification au cinéma. De quelle manière l’inconscient travaille lorsque l’on s’identifie à un personnage ? Comment se met en place cette possibilité de se reconnaître sans pour autant connaître ? Cependant je ne cherche pas vraiment à livrer une interprétation psychologique de mon travail. J’y vois plutôt une formule mathématique que j’applique et qui produit des effets variables en fonction des individus. Moi-même je ne peux pas voir mes films comme les autres les découvrent. »

Le cinéma célèbre l’artifice, que ce soit par son utilisation du maquillage – le plus rudimentaire des effets spéciaux – ou le principe même de mise en scène. En se travestissant, l’artiste utilise donc l’un des principaux fondamentaux du 7e art. Si la philosophe américaine Judith Butler questionne l’identité à travers le genre depuis les années 1990, la démocratisation et la vulgarisation de sa réflexion, digérée par la culture pop, est plus récente. Lorsqu’on demande à Dellsperger si son travail est politique, il répond : « Mes œuvres n’ont pas cette forme de radicalité qui était caractéristique de l’art politique tel qu’on le concevait lorsque j’ai débuté ma carrière. Ma pratique veut passer pour quelque chose qu’elle n’est pas, elle veut se faire accepter. C’est l’idée d’un rapprochement, de la séduction. Mais puisque cela fait un moment que je développe cette approche, et que tout est politique aujourd’hui, alors je pense que l’on peut dire que mon travail l’est également. Ma manière d’être politique se situe peut-être ailleurs et dépasse la question du genre. Isoler au sein d’un film un élément plutôt qu’un autre me permet d’apporter un éclairage nouveau. »

À travers la série des Body Double, on ressent la passion cinéphile du plasticien. Nous vient forcément l’envie de lui demander quels sont les derniers longs-métrages qu’il a vu. « J’ai apprécié After Blue (2022) de Bertrand Mandico, c’est un objet totalement incroyable. J’ai compris que je l’avais aimé car j’ai envie de le revoir. Dans un autre registre, j’ai revu Buffet Froid (1979) et Tenue de soirée (1986) de Bertrand Blier qui sont extraordinaires. Je ne sais même pas si on pourrait refaire des films comme ça aujourd’hui. Je reste très attaché à la période 1970-80 mais je continue à explorer et à chercher des films qui pourraient faire de nouveaux Body Double. » Les pronostics sont donc ouverts quant à l’inspiration de la 38ème doublure…

Brice Dellsperger, Body Double 12, 1997, 2’18. Acteurs : Alexia, Joy Falquet & Jean-Luc Verna. Images : Brice Dellsperger. Montage & effets spéciaux : Béatrice Marianni. Production : FIACRE. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et des galeries Air de Paris (Paris) & Team Gallery (New York).

entretien avec muriel stevenson

De terre et d’or

Daniel Kruger

La sculpture de Daniel Kruger se développe autour de deux pratiques qui peuvent sembler éloignées : la céramique, plus particulièrement l’art de la table, et la joaillerie. Toutes deux fonctionnelles, elles questionnent le rapport à l’ornement et au décoratif. Si les expérimentations menées depuis plus de quarante ans par l’artiste Sud-Africain, aujourd’hui installé à Munich, ont donné naissance à un corpus d’œuvres extrêmement variées, elles témoignent d’un goût prononcé pour l’humour et d’une sensibilité « camp ». En conversation avec Florian Champagne, Daniel Kruger discute de ses idéaux de beauté, et de son rapport aux corps – ceux évoqués, représentés, parfois même moulés dans la céramique, mais aussi les corps de ceux qui entrent en relation avec ses créations.

Florian Champagne

Sur vos céramiques comme sur vos bijoux, on retrouve le corps humain et certaines de ses parties. Considérez-vous que le corps vous sert de simple « motif », ou tient-il aussi un autre rôle ? Certaines formes que vous utilisez dans votre travail font-elles aussi consciemment référence au corps ?

Daniel Kruger

Je fais référence au pénis de manière indirecte, par exemple avec des pommes de pin et d’autres images dans lesquelles on peut voir une référence aux organes génitaux masculins – si on veut les voir de cette manière. Mais j’utilise aussi des moulages de pénis. Les formes phalliques se retrouvent aussi souvent dans mes bijoux, de manière implicite. Les bijoux sont manipulés et flexibles, ce qui leur confère une dimension supplémentaire de sensualité. Il y a aussi une différence entre avoir un objet phallique posé, détaché de soi, sur une table, ou le porter sur soi.

Les ossements font référence à un memento mori. Il s’agit de moulages d’os d’animaux provenant d’articulations prélevées sur de la viande déjà cuite et consommée. Il y a une série d’assiettes qui contiennent, ou présentent, des pierres, des brindilles et des os, comme des collections. Ces objets sont également attachés à des vases de la même forme que ceux présentant des images de garçons, de sportifs enlacés, de produits de la nature ou de la civilisation.

Florian Champagne

Les parties du corps que nous voyons sur votre céramique racontent-elles une histoire particulière ?

Daniel Kruger

Les moulages sont bien sûr réalisés sur des personnes, mais les céramiques ne racontent pas l’expérience vécue avec les modèles ou celle de la réalisation des moulages.

Daniel Kruger, Vase Sponges, 2005. Biscuit de porcelaine et dorure, 30 × 21 × 21 cm. Collection D.K. Photographie d’Udo W. Beier. Avec l’aimable autorisation de la galerie Caroline Van Hoek.

J’utilise les moulages de façon très littérale : quand c’est un pénis, c’est un pénis et quand c’est une pomme de pin, c’est une pomme de pin. Si vous voulez voir un pénis dans la pomme de pin, je le comprends parfaitement parce que je le fais aussi.

Ils racontent une histoire intemporelle, si ce n’est que de nos jours nous attachons moins d’importance à la fertilité et davantage au plaisir, à la séduction et aux prouesses. Exhiber ses organes génitaux est considéré comme un acte obscène : ça ne se fait pas. C’est donc aussi une provocation.

Florian Champagne

Il y a parfois quelque chose de presque répugnant dans votre façon de faire référence au corps – avec la série d’assiettes Manneken Pis, ou la table d’appoint d’où jaillissent des pénis bleus… Ces pièces contrastent beaucoup avec celles à l’imagerie plus classique. Voulez-vous montrer comment le corps peut être à la fois charmant et dégoûtant ou s’agit-il d’humour ?

Daniel Kruger

Un dicton veut que lorsque quelque chose a très bon goût, c’est comme si un ange vous pissait sur la langue. Le Manneken est un petit garçon dans lequel on pourrait voir un ange, mais aussi un vilain petit garçon qui pisse dans la soupe. Pour moi, ces assiettes relèvent de l’humour et de la provocation. Elles sont destinées à être utilisées, par les moins impressionnables d’entre nous.

Florian Champagne

En regardant des photos de votre atelier, on remarque quelques statues d’hommes, classiques de l’époque gréco-romaine. Les objets en céramique – l’un des deux principaux médiums avec lesquels vous travaillez – font partie des productions artistiques antiques les plus célèbres. Votre travail fait-il référence à ces normes de beauté antique, ou s’agit-il d’inspirations plus abstraites ?

Daniel Kruger

Pour un de mes services de table, j’ai peint un athlète au corps magnifique dans des poses qui rappellent des sculptures gréco-romaines disposées dans un paysage. C’est une référence à l’Arcadie, avec un personnage idéalisé se déplaçant dans une nature idéalisée. Les nuages dorés et le ruban bleu sous-tendent une idée de beauté et de sérénité.

Daniel Kruger, Desserte, 1992. Argile et vernis, 30 × 30 × 32 cm. Collection D.K. Photographie d’Udo W. Beier.

J’utilise également des représentations d’hommes à l’apparence très banale qui ne reflètent en aucun cas un idéal mais plutôt l’« homme ordinaire ». Il y a une série de vases avec des motifs de garçons, un maigrichon ou un gros, un joli garçon etc. qui expriment le charme et la fragilité de la jeunesse.

Florian Champagne

Les motifs figuratifs dans vos céramiques semblent apparaître dans les années 1990. Les avez-vous intégrés dans vos créations pour une raison particulière ?

Daniel Kruger

Quand j’ai commencé à travailler la céramique, j’ai expérimenté des formes décoratives. Je cherchais des formes qui me fourniraient des surfaces sur lesquelles dessiner et peindre. J’ai décidé de travailler sur de la porcelaine produite en Europe : la porcelaine de Dresde. Ce qui m’a attiré et inspiré dans cette première période, c’est la recherche d’une interaction avec des formes et des décors asiatiques, la manière dont ils ont été réinterprétés dans un style européen et le défi technique quand on explore un nouveau support aussi indocile que la porcelaine. C’est ce que je faisais aussi : créer des formes et des décors et, comme dans les exemples historiques que je regarde, utiliser des motifs figuratifs. Dans la phase ultérieure de mon travail avec la céramique, les motifs figuratifs sont des photos ou des moulages d’objets réels.

Florian Champagne

La dimension homoérotique des sculptures et des céramiques antiques est, la plupart du temps, invisible pour le spectateur contemporain ; alors que je dirais qu’on la retrouve souvent lorsque l’on regarde des céramiques plus contemporaines représentant des hommes – qu’il s’agisse de joueurs de football ou de jeunes hommes dénudés. Jouez-vous avec cette idée consciemment ?

Daniel Kruger

L’aspect homoérotique est très présent dans mes céramiques. C’est délibéré. Je suis cependant certain que les hommes et les femmes hétérosexuels peuvent également apprécier la sensualité des corps masculins et apprécier l’humour.

Florian Champagne

Quelle est votre relation avec la masculinité représentée dans vos céramiques ? Est-ce un idéal personnel, ou y voyez-vous l’idéal de la société dans laquelle vous vivez ? Ou bien cela ne se rapporte-il pas à un idéal, mais tente d’aborder un autre aspect ?

Daniel Kruger

Il y a le « féminin », il y a le « masculin » et j’étudie un aspect de cette question de mon point de vue d’homme gay. C’est un point de vue personnel, mais je pense que d’autres le partagent et qu’il reflète des attitudes présentes dans notre société actuelle.

Le contact physique entre hommes est naturel dans certaines sociétés et tabou dans d’autres. Les images de sportifs qui s’étreignent sont de simples instantanés qui s’inscrivent dans un contexte particulier et n’impliquent pas une relation érotique entre eux. C’est là où je veux en venir : représenter le contact physique désinhibé entre hommes en tant qu’expression d’une certaine intimité et de l’amitié, leur sexualité réelle étant secondaire et pas nécessairement figée.

Florian Champagne

Le transfert d’images sur de la céramique pose la question de la mémoire. ces images sont-elles en quelque sorte élevées au rang d’icônes de notre époque ou sont-elles simplement des moments fugaces de la vie de ces hommes, qui cherchent à être préservés et honorés ?

Daniel Kruger

Les figures masculines sont utilisées comme des icônes, certaines héroïques, d’autres non.

Daniel Kruger, Vase Jet Fighters, 2000. Porcelaine, vernis et dorure, 30 × 19 × 19 cm. Collection D.K. Photographie d’Udo W. Beier. Avec l’aimable autorisation de la galerie Caroline Van Hoek.

Les sportifs sont des icônes, les héros de notre temps. Ils sont agiles et rapides, rusés et ingénieux, admirés et enviés pour leur corps, mais aussi pour leur intelligence. On reconnaît certains de ces sportifs, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il s’agit d’une idéalisation de l’époque, mais aussi d’une évocation et d’une réinterprétation du passé.

Puis il y a les photos d’hommes anonymes au physique ordinaire. Elles racontent elles aussi des histoires, ou bien on peut y trouver des échos de sa propre histoire.

Florian Champagne

Bien que peu de vos bijoux soient anthropomorphes, il existe une relation évidente entre un bijou et le corps de celui qui le porte. Cet aspect vous intéresse-t-il et le prenez-vous en compte dans vos créations ?

Daniel Kruger

Je créé principalement des bijoux, mais la céramique me donne l’occasion de travailler à plus grande échelle, d’exprimer des idées différentes, de dessiner et de peindre. Comme pour les bijoux, il est important que les pièces soient utilisées, dans le sens où elles font partie de notre vie et de notre environnement, des choses avec lesquelles on vit et interagit régulièrement : les bijoux portés sur soi, les assiettes dans lesquelles on mange et les vases dans lesquels on peut mettre des fleurs.

Florian Champagne

Même question pour les pièces en céramique : les avez-vous toujours considérées avant tout comme des objets destinés à être utilisés et touchés, ou y a-t-il dès le départ autre chose en jeu lorsque vous les créez ?

Daniel Kruger

Je m’inspire d’idées du passé que l’on observe sur des objets et des images et je les repense en les adaptant au présent.

Je souhaite exprimer la vénération, l’ironie, l’humour, l’enthousiasme, l’amusement, l’envie, le désir. C’est ce qui est sérieux dans tout cela.

Florian Champagne

Votre travail balaie un large spectre de la création. Y a-t-il des artistes dont vous vous sentez proche, qui seraient de la même « famille artistique » que vous ?

Daniel Kruger

Je ne me sens proche d’aucun artiste en particulier, contemporain ou ancien. Mais j’ai beaucoup de petites sources d’inspiration, des œuvres que j’admire et qui m’inspirent. Il m’arrive aussi de voir une œuvre d’art et de l’ « utiliser » à des fins personnelles. Mais ensuite, en réfléchissant à l’objet que je veux créer, puis en le créant, elle change du tout au tout. C’est notamment le cas des pièces qui font référence aux premières porcelaines de Meissen. Je visite le passé et je les repense dans le présent, telles que je les comprends – je me les approprie.

Florian Champagne

Vos céramiques peuvent avoir un côté humoristique, voire irrévérencieux. Avez-vous des anecdotes à ce sujet, des réactions qui vous ont surpris ou amusé ?

Daniel Kruger

Je trouve le côté humoristique très important. Je ne parlerais cependant pas d’irrévérence, à moins qu’il s’agisse d’irrévérence ludique. On peut se moquer de quelqu’un ou de quelque chose tout en lui portant de l’admiration et de l’estime. Je ne méprise ni ne ridiculise rien. Si l’on rit, c’est que l’on prend du plaisir et que l’on s’amuse.

Intérieur jour

Justin Morin

Une chaise à l’acier froid et chromé pour une salle d’interrogatoire. Un papier peint psychédélique comme métaphore des névroses d’un personnage. Un luminaire réduit à une forme minimale pour préfigurer le futur. Les éléments de mobiliers sont autant d’indices narratifs, précieux éléments muets qui dévoilent l’histoire qui se joue dans les films. Qu’il s’agisse de récits d’anticipation, de drames contemporains ou de long-métrages d’horreurs, chaque genre a développé ses propres codes en matière de design d’intérieur. Et il arrive que le décor devienne un acteur à part entière, renouvelant ainsi les règles d’usage. Retour sur sept films à l’approche singulière.

Mon oncle

Jacques Tati

1958

Troisième film du réalisateur français Jacques Tati, et premier essai en couleur, Mon oncle est une satire sociale qui met en parallèle Monsieur Hulot (interprété par le réalisateur), aussi doux rêveur que gaffeur, et la famille de sa sœur. Cette dernière vit en compagnie de son mari, industriel ayant fait fortune dans le plastique, dans une somptueuse villa moderniste qui fait leur fierté. « Toutes les pièces communiquent », lance-t-elle fièrement à tous les visiteurs. La maison, remplie de gadgets technologiques, semble pourtant peu attirer le petit Gérard, 9 ans, et son chien, qui préfèrent tous deux faire les quatre cents coups dans le terrain vague de la ville. Au générique de Mon oncle sont crédités Henri Schmitt et Eugène Roman pour les décors, mais aussi Jacques Lagrange, peintre et proche collaborateur du réalisateur.

Hautement chorégraphié, le film fait se succéder les trouvailles visuelles. L’action passe de l’usine et de sa logique fordiste à la place animée du village, de l’immeuble foutraque de Monsieur Hulot à la maison cubique de sa sœur. Et le jugement de Tati sur l’architecture moderniste est sans appel : cette dernière manque cruellement d’âme. Et pourtant, en voyant aujourd’hui cette comédie, on ne peut que sourire en constatant que certaines de ses formes, qu’il s’agisse du plan de la villa Arpel – du nom de ses habitants – ou de son mobilier, sont aujourd’hui célébrées, voire reprises par certains designers. Ultime ironie, trois pièces iconiques de ce décor ont été reproduites et réalisées par la Maison Domeau & Pérès. On retrouve donc le sofa de Madame Arpel, composé de deux cylindres de mousse, l’un pour l’assise, l’autre pour le dossier. Tapissés d’un vert sapin graphique, ils reposent sur des pieds métalliques noirs. Dans la même couleur, le banc de M. Hulot amuse par ses proportions et sa forme de haricot. Enfin, une chaise à bascule jaune aux piètements métalliques blancs revisite ce classique du mobilier à la sauce moderniste. Dévoilées en 2007 à Paris dans un décor récréant la Villa Arpel, exposé au Pavillon français de la Biennale d’architecture de Venise en 2014, ces pièces au statut hybride, entre sculpture et design, font aujourd’hui partie de collections publiques et privées, témoignant à la fois de l’histoire du cinéma et du design.

Mon oncle, Jacques Tati, 1958

Dolor y gloria

Pedro Almodovar

2019

Si l’on doit résumer les décors des films qui jalonnent la carrière de Pedro Almodovar, on pensera certainement à des bibelots accumulés dans des intérieurs aux couleurs criardes. Après tout, le réalisateur fut le fer de lance de la Movida, courant culturel et artistique célébrant l’exubérance et la joie de vivre dans l’Espagne des années 1980, tout juste sortie du régime dictatorial de Franco. Si son cinéma s’est assagi esthétiquement, il n’en reste pas moins inventif et fort en rebondissements. Son vingt-et-unième film, Douleur et gloire, met en scène Antonio Banderas dans le rôle de Salvador Mallo, réalisateur empêtré dans ses douleurs physiques et morales. Difficile de ne pas y voir une dimension autobiographique tant les similitudes entre Almodovar et Mallo sont nombreuses. Bien évidemment, on pense à la métamorphose physique de Banderas. Mais d’autres détails, bien moins explicites, sont présents. L’appartement de Mallo est une copie de celui d’Almodovar – il en reprend du moins les éléments de mobilier les plus singuliers. Signé Antxón Gómez, collaborateur de longue date, ce décor est un mélange de quotidienneté et d’exceptionnalité. Ainsi, les yeux aguerris des amateurs de design pourront reconnaître la lampe Eclisse créée en 1967 par Vico Magistretti. Un cabinet signé Piero Fornasetti, reconnaissable par son motif de papillons multicolores, est posé dans le salon, non loin d’un ensemble de chaises 637 Utrecht de Gerrit Rietveld, elles-mêmes à proximité de la lampe Pipistrello de Gae Aulenti. À quelques pas d’une fausse affiche d’un film de Salvador Mallo, un poster sérigraphié signé Enzo Mari, célèbre designer italien dont le travail a infusé tout un pan de la culture populaire, ajoute une touche colorée et graphique. Les clins d’œil se succèdent et pour autant, nul effet de showroom. Ici, le décor n’est pas là pour être ostentatoire mais pour raconter l’intime. Dans sa banalité, il est un témoin d’une histoire personnelle qui s’est construit dans le temps, au fil des objets et du mobilier glanés ici ou là.

Dolor y gloria, Pedro Almodovar, 2019

Evangelion : 3.0 + 1.0

Thrice Upon a Time

Hideaki Anno

2021

Légende de l’animation japonaise, la franchise Neon Genesis Evangelion déchaîne les passions depuis 1995, année de diffusion des 26 épisodes de la série originelle, déclinée par la suite en deux long-métrages, puis revisitée avec la tétralogie cinématographique Rebuild of Evangelion. Débutant comme une série d’action classique mettant en scène des adolescents pilotant des robots en charge de repousser une invasion extraterrestre, l’anime surprend par la place qu’il accorde à l’introspection de ses personnages, abordant frontalement le thème de la dépression. Au fil des formats – le titre est passé d’épisodes de 25 minutes réalisés sur celluloïds peints à la main à des long-métrages exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies –, Evangelion impressionne par ses qualités techniques en termes de réalisation. Initialement prévu pour 2008, le film final Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time sort finalement en 2021, surmontant ainsi la dépression de son réalisateur, les embrouilles juridiques autour de la licence, une pandémie mondiale et l’impossibilité de conclure une œuvre devenue prisonnière de sa propre histoire. Les décors, à l’image de la complexité de l’œuvre, sont magistraux. Ils oscillent entre abstraction graphique et hyper-réalisme architectural. Le film s’ouvre sur une séquence épique de dix minutes se passant à Paris, montrant l’étonnante transformation de la ville lumière, où les immeubles Haussmanniens se surélèvent pour abriter du matériel de combat. Un peu plus tard, les protagonistes se retrouvent dans la campagne japonaise, dans un village de fortune qui abrite une société en pleine reconstruction. Dans le documentaire Hideaki Anno: The Final Challenge of Evangelion, sorti en parallèle du film, on découvre qu’une immense maquette a été réalisée afin de reconstituer cette ville. On y voit le réalisateur déplacer et replacer minutieusement les habitations, poteaux électriques et autres containers afin de leur trouver leur juste place. On pense évidemment à l’art de la maquette, grand classique du cinéma d’anticipation, notamment brillamment exploité dans le Metropolis de Fritz Lang. Avec cette même démarche avant-gardiste, Anno injecte dans son film d’animation des scènes réalisées à partir de motion capture pour trouver le cadrage le plus innovant. Le réalisateur multiplie les expérimentations graphiques sans pour autant renoncer à son récit. En vingt-cinq ans, Evangelion a mis en place un univers d’une créativité folle tout en témoignant de l’évolution de l’animation japonaise. Une saga méta à la richesse inouïe.

Evangelion : 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, Hideaki Anno, 2021

Suspiria

Dario Argento

1977

Thriller surnaturel, Suspiria raconte l’histoire de Suzy Banyon, jeune ballerine américaine qui s’installe en Allemagne, à Fribourg, afin d’intégrer l’une des meilleures écoles de danse au monde. Très vite, l’héroïne va comprendre que celle-ci abrite des secrets plus terrifiants les uns que les autres. Avec ce récit aux allures de conte, Dario Argento, maître du giallo – ce genre cinématographique italien à la frontière du policier, de l’horreur et de l’érotisme, particulièrement en vogue dans les années 1960 à 1980 –, a mis en place un univers visuel détonnant. L’école est un personnage à part entière. Ici, la photographie saturée signée Luciano Tovoli se met au service de décors d’une gamme chromatique affirmée. Argento le dira à plusieurs reprises : l’une des inspirations esthétiques est le Blanche Neige (1937) de Walt Disney aux couleurs si particulières dues au procédé Technicolor. Suspiria est d’ailleurs l’un des derniers films tournés selon cette technique, perçue comme dépassée et contraignante, mais qui permet de réaliser un travail minutieux sur les couleurs primaires. Celles-ci viennent donc souligner les styles des différentes pièces de l’école : motifs géométriques qui habillent les sols et murs, vitraux et portes façon Art nouveau et peinture murale inspirée par les énigmes graphiques de Maurits Cornelis Escher. Ce mélange bigarré produit un effet saisissant. D’autres détails, moins évidents, sont à noter. Argento souhaitait initialement faire se dérouler son récit dans un pensionnat pour enfants, mais a renoncé à cette idée au vu des complications commerciales. Pour conserver cet aspect enfantin, il décide de faire surélever les poignées de portes du décor, afin d’amener les actrices de Suspiria à recréer la gestuelle si spécifique d’un corps confronté à un obstacle trop grand. Quarante et un ans plus tard, en 2018, Luca Guadagnino réalise un remake de ce classique de l’horreur. Grand amateur de décoration d’intérieur, ayant réalisé plusieurs projets de rénovation et d’aménagement sous cette casquette, son Suspiria se révèle également une somptueuse proposition en termes de décors. Mais là où Argento joue sur la saturation des couleurs, Guadagnino va à l’opposé et développe une palette muette révélant l’architecture même de l’école, suggérant la lecture du bâtiment comme celle d’un corps. Deux visions opposées, hallucinées et complémentaires.

Suspiria, Dario Argento, 1977

Speed Racer

Lana & Lilly Wachowski

2008

Des Wachowski, les amateurs de cinéma retiennent principalement la saga Matrix, désormais totem de la culture pop. Moins connu et pourtant tout aussi inspirant, leur cinquième film derrière la caméra est l’adaptation d’un dessin animé japonais datant des années 1960. De courses en courses, Speed Racer, jeune prodige de la course automobile, va déjouer les plans de la Royalton Industrie et restaurer l’honneur de sa famille. Si Matrix repose sur un univers visuel fait de nuances de gris et de touches vertes, alors Speed Racer est une bombe colorée survitaminée, assumant la saturation de ses images. Au générique, pour les décors, on retrouve Owen Paterson déjà à l’œuvre sur les précédents films du duo. Mais Speed Racer est un film qui révolutionne le genre – une affirmation simple mais qui pourrait résumer la philosophie globale des Wachowski – et propose donc une approche inédite. Entièrement filmées sur fond vert, les images que l’on voit à l’écran sont factices. Si la technique n’est pas nouvelle, l’application est ici différente. En répliquant les effets de plan inhérents aux techniques d’animation traditionnelles (un décor peint sur lequel sont apposées des feuilles de celluloid figurant les personnages), Speed Racer joue avec les superpositions. Ici, la question du focus est totalement éludée, ce qui crée des « incohérences visuelles » qui font le style du film. Générés par ordinateur, les décors proviennent de photographies prises aux quatre coins de la planète par l’équipe du film. Pour ce faire, les ingénieurs ayant travaillé sur Speed Racer ont développé une technique baptisée « Quicktime Virtual Reality Sphere ». Celle-ci permet de photographier un environnement sous forme de bulle, à 360 degrés, et de plaquer les images sur n’importe quel volume, recréant ainsi des espaces de manière précise tout en permettant des axes de caméra impossibles dans le réel. Autre point notable de Speed Racer, le décor devient un élément de montage à part entière. Puisque les images qui composent l’arrière-plan sont en constante transformation, elles peuvent également faciliter le découpage de l’action. Ainsi un personnage pourra séparer l’écran en deux et créer deux fonds différents, sans aucune cohérence, de part et d’autre. Les possibilités offertes par ce procédé, là aussi héritées du dessin animé, sont infinies. D’ailleurs, malgré son scénario simpliste destiné aux enfants, Speed Racer est un film visuellement complexe, presque éreintant. Échec au box-office international, il est de ces ovnis visionnaires qui méritent une seconde chance.

Speed Racer, Lana & Lilly Wachowski, 2008

Mishima: A Life

in Four Chapters

Paul Schrader

1985

Cinquième film de Paul Schrader en tant que réalisateur, Mishima : Une vie en quatre chapitres est un joyau de sophistication. Sur une bande originale signée Philip Glass, on découvre la vie de l’écrivain japonais Yukio Mishima, géant de la littérature et figure controversée. Plutôt que de suivre un déroulé chronologique linéaire, Schrader décide de faire le portrait de l’auteur en adaptant trois de ses nouvelles, comme autant de facettes autobiographiques. Pour donner forme à ce parti pris original, il collabore avec Eiko Ishioka. De sa formation de graphiste, cette dernière a gardé un sens des couleurs et des formes. Très rapidement, elle œuvre pour le grand magasin nippon Parco dont l’avant-gardisme publicitaire n’est plus à prouver. Pour Schrader, elle réalise costumes et décors. Elle imagine des environnements stylisés proches de scénographies pour le théâtre ou l’opéra. Elle attribue à chaque roman une gamme chromatique précise : Le Pavillon d’or se distingue par son utilisation de l’or et du vert, La Maison de Kyoko se pare d’un rose acide, Chevaux échappés ponctue le noir et le blanc de notes rouges. Fort de cette direction artistique singulière, le film sera récompensé au Festival de Cannes en 1985 par le prix de la meilleure contribution artistique (tant pour sa photographie, sa musique que ses décors et costumes). Par la suite, Eiko Ishioka sera notamment créditée en tant que costumière, même si son influence sera souvent plus large. Citons notamment Bram Stoker’s Dracula (1992) de Francis Ford Coppola, chef d’œuvre gothique qui modernise le mythe du célèbre comte. Impossible également de ne pas souligner la fructueuse collaboration qui la lie au réalisateur Tarsem Singh : The Cell (2000), thriller horrifique offrant un rôle à contre-emploi à Jennifer Lopez, The Fall (2006), fresque onirique à la démesure inégalée, Immortals (2011), péplum mythologique et enfin Mirror Mirror (2012), exubérante relecture de Blanche Neige pour laquelle Ishioka décrochera une nomination aux Oscars. Décédée en 2012, Eiko Ishioka laisse derrière elle un passionnant corpus d’œuvres, récemment présenté au MOT Museum de Tokyo lors de l’exposition monographique Blood, Sweat, and Tears – A Life of Design.

Mishima: A Life in Four Chapters, Paul Schrader, 1985

Cleopatra

Joseph L. Mankiewicz

1963

Film de toutes les démesures, Cléopâtre est un monument à plus d’un titre. D’une durée de quatre heures (alors que Mankiewicz, son réalisateur, souhaitait sortir deux long-métrages de trois heures chacun !), le récit retrace la vie tumultueuse de la célèbre reine d’Égypte. Difficile de ne pas faire de parallèle avec son tournage étalé sur deux longues années, interrompu à cause d’importants soucis de santé d’Elizabeth Taylor, son actrice principale, ou encore suite à la relocalisation de son décor ! Les jeux Olympiques d’été de 1960 se passent alors à Rome, obligeant la production à changer son projet initial et à s’installer en Angleterre. Mais le climat britannique est bien différent de celui du bassin méditerranéen, et la pluie et le brouillard peinent à simuler la ville d’Alexandrie. Le décor et les palmiers importés supportent mal les intempéries. La Twentieth Century Fox prend alors la décision de démonter les plateaux et de les reconstruire dans les studios italiens de Cinecittà. C’est ainsi que le forum romain reprend des couleurs ! Mankiewicz demande à John de Cuir, en charge des décors, de construire la fameuse place en gonflant ses proportions de deux à trois fois par rapport à l’originale, afin de la rendre plus impressionnante. Lors de l’arrivée de Cléopâtre à Rome, la reine arrive sur un trône d’or porté par des serviteurs, suivi d’une réplique de Sphynx de dix mètres de haut sur vingt mètres de long. Quant aux intérieurs, ils ne manquent pas non plus de panache. La chambre de la protagoniste principale est synonyme d’opulence, avec ses palmiers dorés, ses colonnes, ses drapés et sa vaisselle sertie de (fausses) pierres précieuses. Souvent cité par Andy Warhol comme l’un de ses films favoris, Cleopatra raflera quatre Oscars lors de la cérémonie de 1964, récompensant son esthétisme (meilleure photographie, meilleure direction artistique, meilleure création de costumes, meilleurs effets visuels), laissant bredouille les acteurs et Mankiewicz. Longtemps considéré comme le film le plus cher d’Hollywood, éreinté par la presse à scandale en raison de la liaison des deux acteurs principaux (tous deux mariés par ailleurs, offrant à Taylor son quatrième divorce), l’histoire rocambolesque de Cléopâtre est généreusement commentée dans le documentaire Cleopatra: The Film That Changed Hollywood (2001), parfait complément à cette fresque épique.

Cleopatra, Joseph L. Mankiewicz, 1963

Texte de Justin Morin

EXPLORER REVUE

Cultivons

notre jardin

Justin Morin

À la direction artistique de Loewe depuis 2013, Jonathan Anderson a mis en place, saison après saison, une identité forte pour l’historique maison espagnole. Subtile mélange d’expérimentation stylistique et de savoir-faire artisanal, les collections dessinées par Anderson cultivent leur singularité et ne cessent de surprendre. Si, du fait de ses références artistiques, certains classent le designer dans la catégorie des intellectuels, il faut souligner son sens du décalage, glissant ici ou là quelques notes d’humour qui parfont sa signature. Ainsi, il est intéressant de voir comment le créateur anglais s’empare du parfum, domaine généralement régi par de nombreuses règles commerciales. Entre identités visuelles radicales, audaces olfactives et goût pour l’objet, les parfums Loewe ne font aucune concession. Analyse.

Fondée en 1846, la maison Loewe a bâti sa réputation sur la qualité de ses articles en cuir, avant de se lancer dans le prêt-à-porter féminin dans les années 1970. Suivant cette politique de diversification, le premier parfum, sobrement intitulé L Loewe, verra le jour en 1972. En 2013, Jonathan Anderson est nommé directeur artistique de l’institution espagnole acquise par le groupe LVMH en 1996. Si la marque est respectée pour son histoire, son style n’est pas clairement défini. Le créateur anglais devra donc mettre en place une vision globale, des collections de prêt-à-porter à l’identité visuelle des produits et des espaces de vente. Déjà à la tête de sa propre marque, Jonathan Anderson a débuté en tant que visual merchandiser, en travaillant notamment sur les vitrines de Prada. Un exercice de mise en scène régi par des contraintes d’espace, de lisibilité et de créativité. Assurément, cet apprentissage aura été bénéfique au reste de sa carrière. C’est en 2016, trois ans après son arrivée à Loewe, qu’Anderson lance sa première fragrance. Son nom est explicite. Bien loin du champ lexical des fleurs et autres synonymes de féminité si appréciés par l’industrie du parfum, 001 joue la sobriété et annonce un programme. Ici c’est le jus qui prime, et non le décorum qui l’entoure.

Réalisé en collaboration avec Emilio Valero, qui fut le nez de la maison pendant plus de deux décennies, 001 combine notes de jasmin, lin et musc. Sa composition résume les intentions du britannique : sophistiquée mais facile à porter, légère mais jouant les contrastes. Quant à son écrin, il sera la matrice du projet visuel pensé par Anderson. Là où la stratégie la plus répandue consiste à développer un flacon pour chaque parfum, afin de l’identifier, de le différencier et de le rendre désirable, Jonathan Anderson décide de réunir les créations de Loewe Parfums sous la forme d’une collection reprenant le même flacon. Sa forme est celle d’un rectangle debout. En verre transparent, il est décoré d’un autocollant blanc qui reprend le nom de la fragrance. Chaque flasque est fermée par un bouchon de bois cylindrique. Seul signe distinctif visuel : la couleur des flacons, allant du transparent neutre au rouge, déclinant le spectre chromatique avec quelques surprises comme l’effet « coup de pinceau » métallisé pour Aura Floral et Aura Pink Magnolia. Classiques de la maison et nouvelles créations se retrouvent donc dans cette gamme joliment baptisée Botanical Rainbow.

Placés côte à côte, ces blocs de verre forment une palette de couleurs à l’irrésistible simplicité. Ils séduisent le regard avant d’intriguer l’odorat. On retrouve dans ce kaléidoscope chromatique toute la sensibilité d’Anderson, grand amateur d’art. Cet arc en ciel botanique évoque les sculptures en résine de Roni Horn. L’expérience visuelle ne s’arrête pas là. Ou plutôt, elle débute en amont, dès le packaging. Avant de révéler leur couleur, les flacons reposent dans des boîtes au design sobre. Chacune d’entre elles reproduit une nature morte signée Karl Blossfeldt, figure majeure de la photographie, célébré depuis plus d’un siècle pour son inventaire des formes et structures végétales fondamentales.

Tout en affirmant les références artistiques du créateur anglais, ces images rendent hommage à la richesse de la nature.

Dans la continuité de cette démarche, Jonathan Anderson a imaginé une collection destinée à l’espace domestique. Celle-ci décline les fragrances en bougies, savons, parfums d’intérieur en spray ou sous forme de bâtonnets diffuseurs. Si les parfums sont communément des créations qui mettent en avant des combinaisons d’odeurs complexes, cherchant à brasser les univers à travers une formule unique (magique ?), ici le parti pris est à l’exact opposé. Plutôt que de mélanger les senteurs, chaque création met à l’honneur une plante. Ainsi la gamme se compose de Beetroot [betterave], Oregano [origan], Tomato Leaves [feuilles de tomate], Ivy [lierre], Honeysuckle [chèvrefeuille], Luscious Pea [pois de senteur], Liquorice [réglisse], Juniper Berry [baie de genévrier], Scents of Marihuana [senteur de marijuana], Coriander [coriandre] et Cypress Balls [cônes de cyprès]. Réalisés par Nuria Cruelles, actuel nez de la maison Loewe depuis 2018, ces parfums font le pari de l’ingrédient unique :

« Nous n’avons jamais été tentés de combiner ces senteurs avec d’autres fragrances. De la même manière que Blossfeldt a montré la beauté des fleurs et des plantes à travers leurs structures apparemment simples, mais étonnantes, nous avons voulu recréer le plus fidèlement possible les parfums des plantes dont nous nous sommes inspirés. C’était d’ailleurs l’idée de Jonathan Anderson pour cette collection de parfums d’ambiance d’éviter toute fioriture lors du mélange des essences. Alors que nous traversons un moment où nous avons besoin de nous sentir proches de la nature, nous nous en sommes inspirés et l’avons apportée à l’intérieur de chaque maison avec l’idée que ces parfums puissent transporter à la campagne ou dans une serre. »

Les flacons reprennent la forme rectangulaire de la gamme Botanical Rainbow, en y ajoutant des bouchons cylindriques en céramique vernie au toucher propre d’un cuir. Les visuels des packagings, signés Erwan Frotin, sont des natures mortes mettant en avant la beauté de chacune des plantes sélectionnées, dans un chatoyant jeu de couleurs. Simples, par l’unicité de leur senteur, mais sophistiqués, par leurconception globale – de l’image qui décore les boîtes au design de leur flacon, en passant par le vocabulaire employé pour les décrire – ces parfums jouissent d’un double statut : à la fois senteur intangible et objet aux qualités hybridant artisanat et industrie. Ce rapport à l’objet, on le retrouve très clairement dans les bougies parfumées de la collection de parfums d’intérieur. S’il existe des bougies présentées, assez classiquement, dans des pots de terre cuite émaillée, une version tautologique complète la collection. Moulée sous la forme d’un chandelier d’inspiration Louis XIV, la sculpture de cire est à la fois support et matière. Dès lors qu’il se consume, le bougeoir disparaît progressivement en laissant un effluve parfumé. On pense aux œuvres en cire d’Urs Fischer, commentaire doux-amer du temps qui passe inexorablement. À noter que Loewe propose également un coffret d’échantillons de cire de ces senteurs végétales. La proposition est si atypique qu’elle a, elle aussi, tout le potentiel pour devenir un objet de collection. Présentées sous forme de disque de cire coloré, frappées du logo de la maison, ces galettes servent à identifier les onze fragrances existantes. Blocs de couleurs pures, n’ayant aucune autre fonction hormis celle de présenter une odeur, elles rappellent le travail pop de Damien Hirst et ses Spot Paintings.

Bien évidemment ces interprétations et ces parallèles avec l’histoire de l’art ne sont pas au centre du discours des parfums Loewe, mais il est certain que les intérêts et la curiosité de Jonathan Anderson infusent ses propositions. À ce sujet, nous avons demandé à Nuria Cruelles comment naissaient les nouvelles fragrances qu’elle mettait au point. « Nous commençons à travailler à partir d’un briefing de ce que Jonathan souhaite créer pour chaque projet. Ensuite, j’essaie de recueillir des essences qui pourraient s’inscrire dans ce cadre tout en enrichissant la palette d’ingrédients lors de promenades ou de recherches approfondies. En parallèle, je collecte des senteurs de ma mémoire olfactive et j’expérimente en laboratoire pour voir si elles conviennent. Ce sont généralement des ingrédients utilisés en parfumerie que j’aime amener dans le contemporain en proposant de nouvelles structures. C’est le cas du galbanum que l’on retrouve dans la composition de Paula’s Ibiza. » Car au-delà de ces collections à l’approche sérielle, les parfums Loewe continuent de proposer de nouvelles fragrances comme autant d’histoires individuelles et satellitaires. C’est le cas de Paula’s Ibiza, lancé en 2020. Nuria Cruelles commente : « Nous avons fait beaucoup de fragrances depuis mon arrivée, mais Paula’s Ibiza a été particulièrement importante en raison de la dimension du projet : c’est la première dédiée à une collection de mode. Pour celle-ci, le briefing était de traduire l’île d’Ibiza en senteur : son côté bohème, l’odeur de ses côtes et son aspect irrévérencieux. Jonathan m’a montré l’histoire de Paula’s Ibiza, boutique de l’île, ainsi que la collection Loewe qu’il a imaginée en hommage à ce magasin historique. » Le flacon cylindrique en verre affichant un dégradé façon coucher de soleil, coiffé d’un bouchon bleu ciel, se loge dans un écrin reprenant l’imprimé de sirènes crée dans les années 1970 par Amin Heinemman et Stuart Rudnick, les fondateurs de Paula’s Ibiza. Unisexe, la fragrance mise donc sur une interprétation moderne du galbanum, sur laquelle se superposent eau de coco, huile de mandarine malgache, bois flotté, lys des sables et fleurs de frangipanier. Alors que Cruelles et Anderson développent actuellement de nouvelles créations qui devraient voir le jour en 2023, leur collaboration témoigne d’une richesse sensorielle – de l’odorat à la vue en passant par le toucher – galvanisante. Un parti pris qui démontre que l’industrie du parfum peut faire le pari de la singularité tout en restant accessible et désirable.

C.Q.F.D. du cinéma

à l’ère des séries

Luca MarchettiThibaut de Saint-Maurice

Cinéma et séries télévisuelles, on pourrait croire qu’il s’agit plus ou moins de la même chose. L’un se regarde en salle, les autres se consomment potentiellement partout. Le film est compact, tandis que la série nous entraîne dans une narration itinérante. Mais il est toujours question d’images en mouvement, d’histoires, d’acteurs… et de gros budgets. J’en ai discuté avec Thibaut de Saint-Maurice, philosophe, afin de comprendre pourquoi, d’après lui, ces deux spécimens culturels n’ont rien à voir l’un avec l’autre.

Luca Marchetti

Depuis maintenant deux décennies on ne cesse de questionner le futur du cinéma, mis à mal par l’engouement global pour les séries. Comment un genre si proche du cinéma a pu s’imposer comme forme narrative incontournable dans notre présent ?

Thibaut de Saint-Maurice

Avant de s’incarner en un produit télévisé de grande consommation, le « mode sériel » est depuis la nuit des temps une façon pour les humains de « raconter la vie » et d’en transmettre la mémoire. La généalogie des séries remonte aux histoires orales et aux contes populaires anciens. Puis il y a eu le feuilleton… La période qui va de la fin des années 1970 aux années 2020 n’est, pour les spécialistes, que le troisième âge (d’or !) de la série. On pourrait l’appeler le « tournant ethnographique » ; lorsque les séries ont commencé à documenter la vie ordinaire en se penchant sur des univers professionnels singuliers qui génèrent des formes de pouvoir sur la vie réelle des gens, comme le commissariat, l’hôpital… Et d’autres milieux peu accessibles au regard des gens communs.

Luca Marchetti

Pourtant ces milieux ont aussi été l’objet de nombreux films. D’où vient donc la spécificité des séries vis-à-vis du langage cinématographique ?

Thibaut de Saint-Maurice

Comme le cinéma, la série a fourni un traitement critique, ou alors une célébration de ces lieux de pouvoir. Mais pour le faire de manière percutante et efficace elle a de son côté le « long terme » et la possibilité de raconter des situations complexes en les découpant en épisodes successifs, ce qui permet aussi une incroyable flexibilité scénaristique… tout peut évoluer, voire s’inverser au fil du temps. Ce sont des aspects essentiels pour investir les coulisses de réalités peu accessibles au plus grand nombre.

Un autre facteur de réussite, d’ordre stratégique, tient au fait que la plupart des séries a été portée par des chaînes du câble qui ont incessamment besoin de nouveauté et de pousser de plus en plus loin le curseur des intrigues, de la caractérisation des personnages et des formats.

Luca Marchetti

Le cinéma a depuis sa naissance essayé de donner une interprétation du réel et, dans certain cas, il a carrément souhaité proposer une version alternative de certains faits historiques. Peut-on s’attendre à ce que la série en fasse de même ?

Thibaut de Saint-Maurice

Absolument. La « grammaire communicationnelle » de la série décrite plus haut s’insère toujours dans un contexte social spécifique. Aujourd’hui on a le sentiment que les mécanismes qui font tourner le monde ne cessent de se complexifier. Et la compréhension de ses rouages demande souvent des compétences que nous n’avons pas. Il suffit de penser à la crise de confiance politique au sein des grandes démocraties analysée par le sociologue Anthony Giddens.

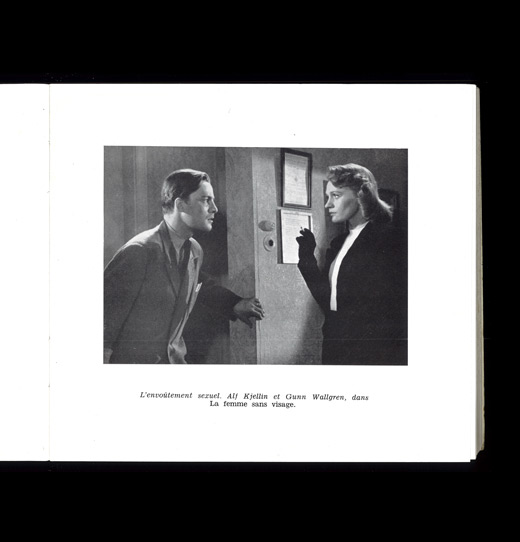

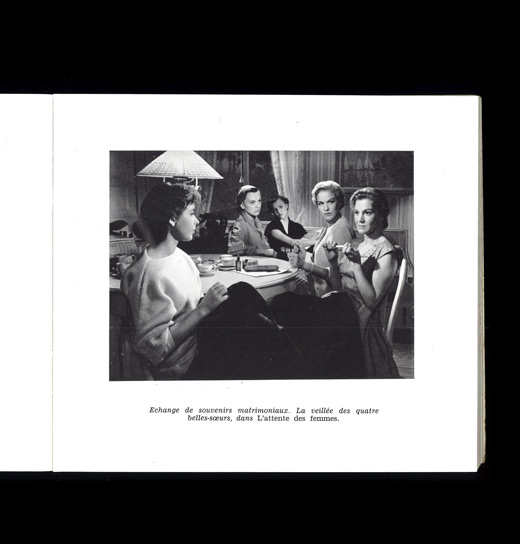

La Femme sans visage (Kvinna utan ansikte), film de Gustaf Molander, scénario d’Ingmar Bergman, 1947.

Extrait du livre Ingmar Bergman et ses films de Jean Béranger, édité par Le Terrain Vague, Paris, 1959.

Bibliothèque Alexandru Balgiu

En mettant en scène les coulisses du système, la série a une fonction pédagogique et même sans le vouloir, elle aide à réparer la confiance en l’institution. Elle transforme le spectateur en expert !

Luca Marchetti

Il y a une dizaine d’années, en constatant l’impact des grands blockbusters chinois sur le marché cinématographique international, certains se demandaient si le cinéma était en passe de devenir le « nouvel opium du peuple ». Est-ce que ce ne sont pas les séries qui auraient dû être pointées du doigt ?

Thibaut de Saint-Maurice

Pas du tout. Les séries, quoi qu’on en dise, développent chez le spectateur des compétences et des points de vue très divers, et inclut une expertise d’ordre démocratique et citoyen. Elles peuvent également stimuler un certain sens critique et une pensée individuelle qui n’est pas sans impact sur les questionnements existentiels et métaphysiques de chacun.

Luca Marchetti

Peut-on voir des emprunts linguistiques entre série et cinéma ?

Thibaut de Saint-Maurice

Pas beaucoup en fait. La série télé s’est construite indépendamment du cinéma : des éléments comme le générique, des pauses dans la narration censées accueillir les coupes publicitaires, le résumé des épisodes précédents qui suggère toujours une interprétation des événements racontés, mais aussi la technique de réalisation qui se fait souvent en présence d’un public face à deux-trois plateaux de tournage en intérieur qui se succèdent, les cadrages serrés… Tout ça confère à la série un langage tout à fait original. J’ajouterais aussi la présence cruciale de la figure du showrunner. Ce n’est pas un scénariste, ni un réalisateur, mais plutôt le « directeur artistique » de la série. Au cinéma cela n’existe pas. Le profil le plus proche est l’auteur-réalisateur dans le domaine des films d’essai. Dans le showbusiness contemporain, le showrunner a une légitimité et une « autorialité » que le réalisateur n’a pas…

Luca Marchetti

Il y a quand-même eu une filiation esthétique entre le cinéma et les séries, notamment au niveau de la photographie et de l’esthétique générale des images…

Thibaut de Saint-Maurice

Games of Thrones est souvent citée parmi les séries les plus proches de l’esthétique cinématographique, avec beaucoup de plans larges et beaucoup de tournages en extérieur. Ceux-ci restent quand-même limités en nombre et l’effet spectaculaire final tient surtout aux effets spéciaux numériques ajoutés en phase de post-production. Je citerais plutôt le jeu vidéo que le cinéma en tant que référence.

Dès les années 2010 on a vu arriver une génération de nouvelles séries avec une qualité esthétique remarquable, comme Mad Men. Ces séries qu’on rapproche le plus souvent du cinéma, visent la reconstitution historique ou la recréation « d’ambiances » typiques d’une époque ou d’un lieu… comme le néo-western Dead Wood. Mais il reste toujours une différence fondamentale entre les deux genres : la série est toujours portée par les dialogues, par la dynamique entre les personnages et non pas par la mise en image ou le récit, contrairement au cinéma. Ce qu’on valorise vraiment dans les séries c’est la vie ordinaire, la reconstitution des formes de vie d’une époque, d’un lieu, d’une famille comme dans Downtown Abbey, jusqu’au « normal de l’extraordinaire » quand il s’agit de dévoiler au monde le protocole royal dans The Crown.

Luca Marchetti

Et inversement alors ? Quels sont les apports de la série au cinéma contemporain, par exemple au niveau de la définition du film et du design des personnages ?

Thibaut de Saint-Maurice

Sur le plan de la conception même du film, le format de la série a systématisé au cinéma la logique des franchises « à thème » telles que les réactualisations de Superman ou Batman en y incluant le principe peu orthodoxe de sequels et de prequels bien que ceux-ci ne soient pas toujours justifiés par les sources originales de ces histoires (livres, bandes dessinées etc.). En deuxième lieu, la série a familiarisé le public avec des personnages aux vies complexes et des intrigues à rallonge même pour des blockbusters très populaires. Le personnage idéal de la série, à la fin du récit, a peu en commun avec ce qu’il était au début. De même, en ce qui concerne les intrigues, la série raconte des histoires de transformation, de révolution et de mutation. C’est essentiellement l’inverse de ce sur quoi le cinéma s’est construit, à savoir la définition d’un type humain,d’un état d’esprit, d’un caractère, d’un moment singulier de l’histoire. Le cinéma « fige » et définit un mode narratif statique, dans la série tout est mobile.

Luca Marchetti

Peut-on imaginer que le « grand saut » du cinéma dans le futur se produira lorsque le film se détachera du contexte de sa diffusion, notamment la salle : à l’image des séries qui vivent aussi bien à télé – pour laquelle elles sont nées – que sur un smartphone, sur un écran home cinéma 4K, ou encore dans une salle…

Thibaut de Saint-Maurice

Oui probablement. Mais le pas à franchir n’est pas anodin car le cinéma est le résultat d’un médium (le dispositif que vous décrivez), alors que la série est le résultat d’un nouveau « regard », notamment celui qui a été porté sur l’ordinaire, sur l’intime.

Carolien Niebling, The Sausage of the Future, 2017. Projet soutenu par l’ECAL et publié par Lars Müller Publishers.

Un autre obstacle à cela est le fait que le cinéma est né comme un art de l’image tandis que la série est un art de la conversation et du dialogue. Paradoxalement elle est plus proche de la radio que du cinéma !

Quand les talons

pour hommes

s’ensanglantent

Antoine Bucher

Si aujourd’hui un homme en perruque, talons et maquillage a de grandes chances d’appartenir à un programme télévisé de RuPaul, au XVIIe et XVIIIe siècles, ce type de description correspond facilement à un membre masculin de l’aristocratie européenne.

Au XVIIe siècle, les nobles prennent notamment de la hauteur grâce à leurs chaussures et c’est d’abord aux pieds des hommes que les talons hauts s’installent dans les cours royales. La fréquentation diplomatique des ambassadeurs de Perse au début du XVIIe siècle cultive la curiosité pour ce qu’on appelle alors l’Orient et la mode des souliers à talons gagne progressivement les courtisans inspirés par ceux des cavaliers perses qui leur permettent de caler les pieds dans les étriers. Alors que sous Louis XIV, les représentations de mode masculine abondent avec le développement de la gravure de mode sous l’impulsion notamment des éditeurs d’estampes Jean Dieu de Saint-Jean et la famille Bonnart, de nombreuses eaux-fortes représentant les tenues en vogue n’oublient pas de représenter ces souliers qui rajoutent de la hauteur aux grands du monde sur les centaines d’images qui sortent des presses de la rue Saint-Jacques, haut lieu de l’estampe française (cf. illustration). Si ces gravures de mode imposent à partir de 1670 un format vertical standardisé présentant un personnage en pied dont la parure est détaillée avec soin, mais au visage indifférencié, la paternité des tendances de mode peut être attribuée à certains personnages de la cour. Ainsi, le duc d’Orléans, le frère du roi, qu’on appelle alors Monsieur est croqué par Saint-Simon dans ses Mémoires en 1701 comme un amateur portant à ses pieds les modèles de talons les plus importants : « C’était un petit homme ventru, monté sur des échasses tant ses souliers étaient hauts, toujours paré comme une femme, plein de bagues, de bracelets et de pierreries partout, avec une longue perruque tout étalée devant, noire et poudrée et des rubans partout où il pouvait mettre, plein de sortes de parfums, et, en toutes choses, la propreté même. »

Monsieur, alors l’un des personnages les plus important du royaume, mais aussi un expert en débauche, ajoute une touche de couleur aux talons de l’aristocratie. Lors d’une nuit de fête de 1662, le frère du roi finit avec son entourage sa soirée dans l’anonymat des tavernes du cœur de Paris et traverse notamment le quartier de la Grande Boucherie près du Châtelet. Le sang des animaux colore les talons du fêtard et le roi s’en inspire en commandant à son cordonnier des talons rouges. Ils deviennent alors une mode à Versailles puis à la cour d’Angleterre par l’entremise du cousin de Louis XIV, le roi Charles II. Un rare exemplaire d’une version habillée d’une estampe des années 1690 représentant le souverain français met l’accent sur cette nouvelle tendance. Publiée par l’éditeur Antoine Trouvain, la gravure finement découpée comporte des parties ajourées habillées de morceaux de textile. Ce type d’objet réservé aux collectionneurs les plus fortunés de la fin du XVIIe siècle voit ici les talons royaux laisser apparaître un morceau de tissu rouge. Ce montage réalisé dans ce cas à l’époque diffère de la version originale de l’eau-forte qui ne différencie pas le talon et le corps de la chaussure. Pour les clients de ce type d’œuvres, plus chères encore que les versions rehaussées en couleurs à la main, il semble alors important de mettre l’accent sur les pieds du roi. Quelques années plus tard, le peintre Hyacinthe Rigaud ne manque pas de souligner de rouge les talons du roi dans son magistral portrait de Louis XIV en costume du sacre qu’il réalise en 1702. La tendance dure et ouvre la voie à l’utilisation aux XVIIIe et XIXe siècles de l’expression « les talons rouges » pour décrire les nobles et notamment les courtisans. Le Dictionnaire Universel de 1896 décrit un talon rouge comme « un homme de la cour qui avait des talons rouges à ses souliers ce qui était une marque d’élégance et de distinction », mais la synecdoque sous-entend également de grandes manières et une affectation certaine, à l’image des plus importants courtisans du royaume. En 2019, le Metropolitan Museum associe d’ailleurs Monsieur, l’inventeur de ces talons colorés, au développement du « camp » lors de l’exposition Camp Notes. La mode des semelles rouges couplées à des talons aiguilles est, elle, une histoire d’un autre genre…

Jean dieu de Saint-Jean, Homme de Qualité en Surtout, 1683. Librairie Diktats

La voyageuse

contemplant

une mer de nuages

Simone Rocha

La collection Printemps 2022 de Simone Rocha a conduit le public dans l’église médiévale de St Bartholomew-the-Great à Londres dont l’atmosphère lugubre et sinistre, mais également sublime et sacrée, offrait une ambiance parfaite pour les silhouettes de la créatrice. Pendant que les mannequins défilaient sur le podium, le spectateur avait l’impression d’assister à un baptême allégorique, les vêtements évoquant les tenues revêtues pour une cérémonie chrétienne qui semble devenir, d’une certaine manière, troublante et poignante. En jouant avec la thématique de l’enfance, de la naissance, mais aussi de la maternité, Simone Rocha parvient à célébrer le corps féminin dans l’expérience de l’accouchement et de l’adaptation au rôle de mère. Nous avons rencontré la créatrice pour parler de ses inspirations pour la collection et de sa méthodologie de travail.

Lorsqu’on lui a demandé s’il existait un lien entre ses expériences personnelles et ses créations – au moment de la présentation de la collection, elle venait d’avoir son second enfant – Simone Rocha a répondu :

« Je trouve difficile de concilier les deux, donc je suppose que ma situation authentique de maternité s’est naturellement infiltrée dans mon travail. »

Cette « infiltration naturelle » n’est donc pas simplement une inspiration fugace, mais doit être considérée davantage comme une évolution organique de la vie de la créatrice et de son approche des créations.

Le printemps 2022 marque en effet le 10e anniversaire de sa première collection griffée Simone Rocha. Tout au long de la décennie, elle est parvenue à développer certaines caractéristiques clés qui sont restées des constantes dans chaque collection. Parmi les détails qui définissent l’identité de la marque on retrouve l’exagération des dimensions de certains éléments tels que les cols et les manches, l’utilisation impulsive de volumes démesurés sur des silhouettes classiques et enfantines et celle de symboles irlandais et catholiques comme ornements. Après avoir obtenu une licence en mode au National College of Art and Design de Dublin, Simone a suivi le Master de mode du Central Saint Martin’s College de Londres, dont elle est sortie diplômée en 2010. C’est là qu’elle a pu travailler sur différents textiles et découvrir les possibilités qu’ils offrent pour créer un vêtement :

« Je me suis toujours intéressée aux silhouettes et aux volumes, j’ai toujours aimé les déplacer, jouer avec les proportions, exagérer les détails et travailler avec les tissus dans les mains. Il faut être mis au défi et bousculé, l’expérimentation est donc cruciale. Mais les créations en elles-mêmes résultent toujours de la collaboration avec mon équipe et nous avons maintenant une signature qui résonne dans chaque collection. »

Le jeu avec les possibilités offertes par le studio de mode fait partie de l’ADN de la créatrice. En effet, son père, John Rocha, est un créateur installé à Dublin qui travaille dans l’industrie de la mode depuis les années 1980. En grandissant, elle a baigné dans le design de mode en accompagnant son père au studio et en l’aidant à développer ses collections. Sa mère, Odette, travaille également aux côtés de son mari depuis ses débuts à Dublin et accompagne aujourd’hui Simone dans ses prises de décisions pour sa marque solo. Rocha reconnaît cette dynamique quand elle affirme :

« La plus grande chance que j’ai eue en grandissant dans un environnement aussi créatif, c’est que ma créativité n’a jamais été remise en question, elle a toujours été acceptée. »

Par conséquent, sa famille et ses racines irlandaises ont toujours joué un rôle central dans sa vie de créatrice, d’abord avec ses parents à Dublin, puis aujourd’hui avec la famille qu’elle a fondée à Londres. D’une certaine manière, ses collections sont un moyen de réinterpréter et d’analyser ses expériences personnelles, par exemple la maternité lors du défilé du printemps 2022. Il est difficile de concilier ces deux activités, et elles se déroulent donc, biologiquement, en parallèle. À ce sujet, Simone ajoute :

« Avec chaque collection, je peux mettre le doigt sur ma vie, le contexte et les événements à ce moment précis. Mes collections naissent d’abord de mes émotions et, avec elles, j’explore de nouvelles idées, des récits multiples et des sensations diverses. »

Ces sensations ne doivent pas nécessairement être toujours brillantes et éblouissantes. Ce qui ressort de l’expérience dans la collection est souvent un fil conducteur, en partie sombre, troublant :

« Je pense qu’il y a toujours un contraste, et un élément sous-jacent. »

La maternité, par exemple, apporte aussi avec elle le dérèglement du sommeil, l’insomnie, et est indissociable du corps qui a dû se transformer, presque se disloquer, pour accueillir un autre être humain. Les vêtements de Simone Rocha parviennent à célébrer avec brio cette transformation primitive et nécessaire dans laquelle de nombreuses femmes peuvent se retrouver. En ce sens, sa vision de la féminité est précise. Il était donc presque naturel de lui demander si, après une décennie, elle pourrait transposer cette vision en parfum. La créatrice pense qu’un éventuel parfum Simone Rocha sentirait « le bois brûlé et la tubéreuse. »

Sa vision personnelle s’inscrit également dans le contexte plus large de ses collections. Le cinéma, par exemple, joue un rôle important dans leur élaboration. Pour la collection Automne-Hiver 2020, par exemple, Simone a travaillé en collaboration avec le réalisateur Hugh Mulhern. Elle a utilisé le support du clip pour contextualiser davantage les silhouettes en se concentrant sur les mouvements, les effets textiles et des détails particuliers.

« J’adore travailler avec les réalisateurs de films, surtout lorsqu’ils sont comme Hugh et qu’ils ont une vision personnelle si forte. J’aime amener mes pièces dans un nouveau monde. Un peu comme lorsque j’ai fait un film avec Petra Collins et que mon travail est presque devenu un personnage du récit. »

Les réalisateurs sont capables de ré-imaginer ses vêtements et de les recontextualiser, en analogie ou en contraste avec l’idée originale. L’ensemble du processus devient un échange fertile entre les deux créateurs.