Magritte et Alain Robbe-Grillet : l’ère du soupçon

Joy des Horts

Publié en 1975, La Belle Captive est un roman d’Alain Robbe-Grillet illustré par René Magritte. Cette collaboration est l’occasion pour l’historienne Joy des Horts de revenir sur les liens entretenus par le Nouveau roman et le Surréalisme.

157 pages d’une prose déconstruite et palpitante. 77 reproductions en couleur d’un univers surréaliste. Ceci n’est pas une pipe, mais le roman à quasi quatre mains La Belle Captive, publié en 1975, sous la plume d’Alain Robbe-Grillet et illustré par René Magritte. Si le nom du romancier reste lié à l’école du Nouveau Roman, ses attaches avec le surréalisme sont avant tout esthétiques. Né en 1922, soit deux ans avant la publication du premier Manifeste du Surréalisme d’André Breton, il n’a jamais rencontré le peintre belge de son vivant. Pourtant, l’auteur des Gommes ou de La Jalousie partage avec Magritte cette même envie de bousculer les conventions, littéraires et artistiques. Tous deux enclins aux jeux de chausse-trappes, faux miroirs et autres allégories ironiques, le peintre faussement figuratif et l’auteur extra-fictionnel nous livrent leur part de pensée abstraite.

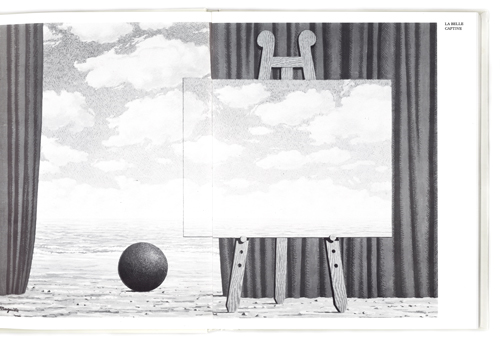

La Belle Captive, I

Notes sur le Nouveau Roman

En 1927, le poète Paul Nougé décrit les images de René Magritte comme « excellentes pour l’esprit, à condition de savoir s’en défendre ». Cette mise en garde sibylline, Alain Robbe-Grillet n’en a cure. Auteur flamboyant, célébré pour ses romans Les Gommes (prix Fénéon 1954) et Le Voyeur, il découvre l’œuvre de l’artiste auprès de sa veuve, Georgette. Cette rencontre est le point de départ d’une diégèse visuelle et littéraire, dont le résultat est un roman construit autour de six toiles achevées entre 1931 et 1967, chacune intitulée La Belle Captive. Quatre vues de mers, deux de paysages, plus énigmatiques les unes que les autres. À première vue, un seul point commun : toutes représentent un tableau sur chevalet — soit une peinture dans une peinture — un procédé de mise en abyme cher à Magritte. Les toiles fictives dépeignent le paysage en arrière fond, mais ce trompe-l’œil est interrompu par le cadre interne, contredisant une éventuelle persistance dans l’image. Ainsi, bien que l’arrière-plan et le premier plan se chevauchent, la perspective est faussée. Magritte nous place face à une énigme : la toile dépeinte est-elle transparente ou opaque ? Regardons-nous à travers des images au loin ou ces images sont-elles devant nous ? Cette ambiguïté crée un paradoxe visuel irrésolu.

Ce qui semble lier cette série est « l’indécidabilité » de la représentation. Comprendre : son incapacité à refléter ce qu’elle est vraiment, et que, dans le jeu de sens à la fois caché et montré, Magritte laisse au spectateur le soin d’en résoudre l’énigme. Nous entrons dans « l’ère du soupçon ». C’est cette réalité faussée qui séduit Alain Robbe-Grillet, comme point de départ pour La Belle Captive.

La Belle Captive, II

Durant toute sa carrière, Alain Robbe-Grillet a illustré la constatation suivante d’un glissement vers cet autre réel, exprimé dans Pour un Nouveau Roman : « Ce qui fait la force du romancier, c’est justement qu’il invente, qu’il invente en toute liberté, sans modèle. Le récit moderne a ceci de remarquable : il affirme de propos délibéré ce caractère, à tel point même que l’invention, l’imagination, deviennent à la limite le sujet du livre. »

René Magritte, Le monde visible, 1947.

Collection privée — Photo : Bijtebier

René Magritte, Les vacances de Hegel, 1958.

Collection Galerie Isy Brachot — Photo : Galerie Brachot

Il n’est donc pas surprenant, que, parmi tous les artistes surréalistes, il ait choisi Magritte, tant sa peinture entretient avec les mots un commerce intime, qu’il en fasse un motif à part entière ou plus conventionnellement son titre. Dans l’œuvre emblématique La Trahison des Images (1928), la première question à laquelle nous sommes immédiatement confrontés est l’apparent parti pris d’un décalage entre les images et les mots. L’artiste explique longuement dans ses Écrits complets ainsi que dans les Lettres à André Bosmans que l’emploi très personnel qu’il a des mots dans sa peinture avait pour origine une alchimie « verbo-picturale », les mots et les images peintes concourant ensemble à la création. La Belle Captive en est l’exemple même, diégèse à la fois picturale et verbale de juxtapositions et de discontinuités narratives. Et c’est dans ce refus de ce que Barthes appelle « l’effet du réel », que Robbe-Grillet nous livre un commentaire très personnel des toiles de Magritte et du surréalisme en général. Le roman s’ouvre donc sur une reproduction en couleur du Château des Pyrénées (1959) de Magritte, représentant un rocher dans le ciel, suspendu au-dessus de la mer. Puis ces mots :

« Cela commence par une pierre qui tombe, dans le silence, verticalement, immobile. Elle tombe de très haut, aérolithe, bloc rocheux aux formes massives, compact, oblong, comme une sorte d’œuf géant à la surface cabossée. »

Le récit robbe-grillétien débute, construit sur un principe de glissement et l’opposition constante à tout principe de référentialité définitive : coulée des mots à l’intérieur de la phrase, puis des énoncés dans le roman, le tout entrecoupé de ruptures et thématiques syntaxiques. Et si la roche de Magritte ressemble à un œuf, c’est indubitablement celui qui génère et contient le roman. Les images parlent, l’écriture voit. Le lecteur averti déchiffre l’humour et les apories d’un texte circulaire, sans caractères clairement définis, où la répétition d’un thème devient développement diachronique et le titre d’un tableau surgit comme un mot de passe.

Seulement, une fois admise comme impulsion génératrice, c’est bientôt l’écart variable entre l’œuvre de Magritte et le texte d’Alain Robbe-Grillet qui devient le principal paramètre du jeu. Une tactique qui, selon l’auteur, invite le lecteur-spectateur à « prendre part à cette circulation du sens parmi les organisations mouvantes de la phrase qui donne à voir et du tableau qui raconte7 ». Ainsi, titres et œuvres servent-ils de prétextes au roman lui-même, et c’est au tour du lecteur de jouer avec l’intertexte et de donner un sens à la subversion des conventions narratives. L’on pourrait résumer la Belle Captive ainsi : l’illustration, par le caractère mouvant du texte et des images, d’une certaine mise en faillite de la forme romanesque elle-même.

Construire l’énigme

Réalité et fiction deviennent dès lors les deux instruments nécessaires pour construire l’énigme de La Belle Captive. Pour y parvenir, la tâche que s’assignent Magritte comme Robbe-Grillet est toute désignée : décoller le monde, par la pensée qui dissocie les choses, les images et les mots, disloque la représentation des corps et joue du langage dans le langage. Pour cela, trois procédés :

Déterritorialiser le réel

Chez Magritte comme chez Robbe-Grillet, l’illusionnisme est contesté autrement qu’en tournant le dos à la représentation ; l’opération est subtilement conduite en restant à l’intérieur du même code iconique, c’est-à-dire en mettant en question la représentation avec les moyens mêmes de la représentation, l’illusionnisme avec l’illusionnisme, le tableau avec le tableau. Cette mise en abyme est clairement énoncée dans la série de toiles La Belle Captive, invoquant la tradition illusionniste du tableau-fenêtre pour en montrer toute sa défaillance. Magritte semble reprendre un thème cher à Breton, qui assimile le tableau à une fenêtre, se préoccupant « de savoir sur quoi elle donne ». Mais la fenêtre du peintre belge ne donne sur rien — du moins rien de réel. Il intervient précisément sur ce point délicat de la situation surréaliste, en montrant l’impraticabilité des passages que l’illusionnisme persistant s’obstine à considérer ouverts.

René Magritte, La belle captive, 1967.

Collection Madame Georgette Magritte — Photo : Bijtebier

Alain Robbe-Grillet & René Magritte, La belle captive, La bibliothèque des arts, Lausanne, Paris, 1975.

© Cosmos Textes

© Madame Georgette Magritte

Bibliothèque Magali Lahely

Les autres figures du vide magritiennes telles que les cadres vacants, les boites gigognes, et autres mallettes béantes participent à ce déplacement de la réalité. L’esthétique du nouveau roman de Robbe-Grillet est fondée sur des incongruités similaires, favorisant un certain désordre diégétique en dépit des conventions réalistes. Dans l’autofiction, Le Miroir qui revient, il décrit d’ailleurs la place de l’auteur comme nécessaire à la dramatisation entre ordre et désordre, entre raison et subversion. La corrosion, chez Magritte comme chez Robbe-Grillet, est donc menée à l’intérieur même du réel afin de le déterritorialiser : d’une part, à l’égard de la présumée correspondance avec la chose (c’est le cas dans les œuvres L’usage de la parole I, 1928-29 ou La clef des songes, 1936), de l’autre, à l’égard de la complexité globale de la représentation et de la narration picturale (La condition humaine I, 1933).

Transformer le réel

L’énigme chez Magritte a donc pour origine une reconstruction de la réalité à partir de la déconstruction de la logique spontanée. Cet effet est également permis par les altérations qui s’opèrent dans certaines de ses œuvres. Il faut pour cela que l’objet à traiter soit le plus familier possible. Ce deuxième procédé consiste à transformer la matière du référent, incitant ainsi le spectateur à percevoir des objets surnaturels ou des situations dissonantes. Magie, par conséquent, d’œuvres telles que L’île au trésor (1942) ou La Mémoire (1957). Au bout de ce processus, le mystère :

« Les objets ne se présentent pas comme mystérieux, c’est leur rencontre qui produit

du mystère. »

De la même façon, les multiples métamorphoses, depuis le dédoublement — Les Liaisons Dangereuses (1926) — à l’extraction d’objets sortis de leur contexte — La voix des airs (1931) sont autant de mécanismes de déboîtement de la mobilité foncière des choses, des images, des mots.

Renommer le réel

Le troisième procédé de ce décollement au réel concerne enfin les titres. Jusqu’ici « commodité de la conversation », ils participent activement à cette entreprise d’enchevêtrement généralisé. De la même manière que les objets ne sont pas en soi mystérieux et que c’est leur déplacement et/ou leur transformation qui peut les rendre tels, c’est la rencontre de mots pourtant limpides et de situations distinctes qui produit in fine l’énigme.

Chez Magritte, les mots ne doivent ni expliquer ni rassurer :

« Les titres sont choisis de telle façon qu’ils empêchent aussi de situer mes tableaux dans une région rassurante que le déroulement automatique de la pensée lui trouverait afin de sous-estimer leur portée. »

C’est l’écart marqué par les titres désignant autre chose que les objets représentés (Les Vacances de Hegel, 1958) ou enfin sa pure et simple négation nominale (Ceci n’est pas une pipe). De la même façon, les images, les mots et les idées ne constituent pas dans La Belle Captive trois ordres séparés, mais trois modes spécifiques d’une même réalité : la pensée. Il s’ensuit que les mots peuvent être reçus comme des images et les images comme des mots, afin d’en déranger nos habitudes perceptives. En effaçant ainsi les frontières spontanément reconnues par un lecteur-spectateur entre ces trois entités, Robbe-Grillet se sert des mots pour doter ses images d’un pouvoir énigmatique. Déranger pour reconstruire, déconstruire pour déranger, tels sont les deux principes complémentaires de l’esthétique de ces deux artistes ouvrant la voie à une nouvelle poétique du titre.

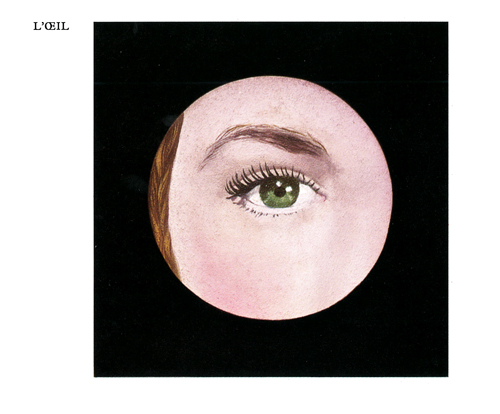

Mais qui est donc la belle captive ? Magritte nous met sur sa piste avec une poignée d’indices : voyons-nous le monde tel qu’il est réellement ou projetons-nous une fausse image de la réalité sur l’écran mental de la conscience ? Comment le langage colore-t-il ce que nous voyons ? Robbe-Grillet brouille les pistes. Son texte agit comme un faux miroir des œuvres, tantôt glissement, tantôt chevauchement, son mouvement perpétuel, suspendu au contexte des images, est la traduction de l’incertitude consubstantielle à toute perception. Il défigure et disloque le dernier témoignage de réalité. Or, c’est tout l’enjeu de La Belle Captive qui pose l’éventualité d’une possible confusion — ou plutôt symbiose — entre réalité et fiction. Les jeux de langage de Robbe-Grillet, comme les jeux visuels de Magritte l’attestent : il faut penser au large pour élargir le monde.

La belle captive est-elle la femme emmurée de La Femme Introuvable (1928) ? Celle mimant le plaisir érotique dans L’invention du feu (1946) ? Ou est-ce encore le cadavre de L’Assassin menacé (1927) ? Elle est tout cela et rien à la fois. La belle captive semble dès lors représenter la poursuite par les artistes d’une triple réalité : le sujet, l’objet et sa représentation. Elle s’applique dès lors à brouiller les frontières ambiguës entre peinture et littérature, réel et imaginaire, pointant par extension la relativité des systèmes de classification en tous genres. Robbe-Grillet, pour le dire avec Édouard Glissant, développe le versant plastique d’une « pensée archipélique » de l’hybridation ; une pensée tranchante, en équilibre sur le fil du rasoir, toujours prête à basculer, mais dont la force de frappe dépend précisément de sa versatilité.

René Magritte, L’œil, sans date.

Collection Madame Georgette Magritte — Photo : Bijtebier

Alain Robbe-Grillet & René Magritte, La belle captive,

La bibliothèque des arts, Lausanne, Paris, 1975.

© Cosmos Textes

© Madame Georgette Magritte

L’ultime fiction de l’auteur s’incarnerait dès lors dans cette puissance en actes, joueuse et malicieuse, qui allie le même et son contraire, l’envers et l’endroit dans un incessant jeu de faux semblants — un piège pour amateur de structures dépourvues de sens. En s’emparant des toiles de Magritte, Robbe-Grillet crée une œuvre ouverte, dont chaque aspect recèle un potentiel poétique. C’est une fois le dialogue activé entre peinture et littérature que nous découvrons la femme cachée, celle qui déborde du cadre pour contaminer imaginaire et réel, espaces artistique et physique, comme réserve d’art. De cette entreprise de déstabilisation patiente et tenue, le critique Maurice Blanchot y remarque un effet particulier sur le lecteur, qui comme Matthias dans Le Voyeur, se retrouve à la « limite où pourraient se rejoindre, en un dehors irreprésentable, les grandes dimensions de l’être. »

La belle captive des deux artistes prend son élan dans le rêve éveillé de l’inconscient et leur désir d’approfondir notre perception de la réalité.

C.Q.F.D. de la culture urbaine

Christelle KocherLuca Marchetti

Il est plutôt commun de croire que si l’on vit dans une grande ville, « on est différent ». On s’habille différemment, on se comporte différemment, on sort différemment, on achète différemment car on a des goûts différents, peut-être parce que l’air qu’on respire dans l’urbis est différent aussi, comme le pensait déjà Marcel Duchamp. Il y a ici de quoi croire que dans la métropole, on pense différemment aussi. De cette idée, naît probablement la notion de « culture urbaine », laissant entendre qu’il existe une forme culturelle spécifique aux agglomérations métropolitaines. Si on écoute l’avis du psychologue et philosophe de l’art américain John Dewey, « la culture n’est pas le produit des efforts que les hommes déploient dans le vide ou juste pour eux-mêmes, mais celui de leur interaction prolongée et cumulative avec leur environnement. » Lorsque l’environnement en question est bien la métropole, le produit de nos interactions prolongées et cumulatives avec elle constituerait donc l’essence ce que l’on appelle « culture urbaine ».

Incontestablement, la mode en est devenue au fil du XXe siècle l’un de plus efficaces interprètes, probablement le seul en mesure de traduire l’intensité, l’esprit volontariste et visionnaire — pour ne pas dire utopique — qui la caractérise et que, dans le jargon de la mode, on aime appeler « le rêve ».

Apparemment, tous les principaux aspects susmentionnés pour qualifier la culture urbaine, se retrouvent dans l’identité de Koché, alors qu’avant de la créer, Christelle Kocher a officié pour des grandsnoms de la mode “officielle”, et qu’elle est actuellement la directrice artistique de Lemarié, maison d’art appartenant au groupe Chanel.

Luca Marchetti Qu’est-ce qui a motivé la naissance de Koché ?

Christelle Kocher À un moment donné de mon parcours, j’ai ressenti le besoin d’un projet moins élitiste — bien que je n’aime pas ce terme ! — plus démocratique et engagé, un dialogue entre quelque chose de très populaire et quelque chose d’extrêmement artisanal qui puisse mélanger culture, couture, streetwear et sportswear,tout en intégrant les extrêmes. Je souhaitais également que ce projet ne porte aucun jugement sur ces influences, mais plutôt qu’il reçoive la richesse des unes et des autres pour les faire cohabiter et avoir le meilleur de ces mondes. Ensuite, je crois que grâce à la mode on peut encore changer notre monde, à commencer par celui des individus, en s’adressant à une population extrêmement diversifiée en termes de morphologies, de choix culturels, de genre et d’identité…

Luca Marchetti L’idée de concilier des éléments apparemment inconciliables est également un aspect clé des cultures urbaines. Il fut un temps, dans les années 60, où le lieu privilégié de cette élaboration était la rue. La rue était devenue la scène d’affrontements générationnels, de la lutte entre les sexes et des manifestations pacifistes. Plus tard, la fabrique des codes expressifs des plus jeunes a poursuivi son chemin dans ce phénomène émergent qu’était la « boutique » — à commencer par le Bazaar de Mary Quant à Londres — devenue un lieu de vie à part entière. Et c’est dans l’espace nocturne et élitiste des night-clubs, tels le Studio 54 de New York ou le Palace de Paris, que la culture urbaine a établi son laboratoire de création identitaire pendant les années 80, en puisant de manière tout à fait transversale dans l’imaginaire de la musique pop, de la mode et des arts, de plus en plus populaires. En regardant tes collections et tes défilés, on a l’impression qu’à l’époque actuelle, un contexte urbain crucial pour l’invention du soi est le sport d’équipe, dont le foot est peut-être l’expression la plus puissante.

Koché FW19 Artbook

Images: FM_MM

Christelle Kocher Peut-être, oui. De mon côté, en tout cas, j’ai grandi en banlieue sans références culturelles officielles et dans une famille où personne n’avait fait d’études. Ce sont donc les amis, la musique et différentes activités qu’on partageait sur les terrains de foot ou de basket qui m’ont cadrée et nourrie. C’est aussi la passion que je ressentais dans ces lieux, qui m’a motivée à évoluer, à économiser et à obtenir des bourses pour, ensuite, faire des études et finalement faire le métier que je fais aujourd’hui.

Luca Marchetti Peut-on dire que le sport urbain est également une métaphore efficace du « collectif », du lien social et des valeurs qui les caractérisent, comme une certaine forme de croyance ?

Christelle Kocher Si j’ai choisi de travailler avec le PSG, c’est parce qu’il s’agit d’une marque qui représente aux yeux de tous un sport populaire suivi par un vaste mélange de classes sociales et de générations, ce qui implique la notion de diversité. Parallèlement, cette grande mixité est possible uniquement parce que le foot, et cette équipe en particulier, a le pouvoir émotionnel de rassembler des gens très éloignés au sein d’une même situation de partage et de communion. C’est particulièrement signifiant que cela se passe à une époque où l’on constate à quel point les institutions officielles fondées sur la croyance, comme la religion, tendent à perdre leur attrait. Malgré toutes les limites qu’on peut retrouver dans le domaine du foot, on trouve encore ici des fortes valeurs collectives.

À ce propos, la coupe du monde féminine de cette année m’a parue une vraie révolution. Pour la première fois, on a ressenti le besoin de faire évoluer le vocabulaire vestimentaire du foot, en concevant des produits spécifiquement pensés pour les femmes. Les joueuses ne portaient pas des vêtements initialement conçus pour des hommes et ensuite déclinés en taille S ou XS. Les maillots, les uniformes… ont tous été dessinés en prenant en compte des morphologies et des esthétiques spécifiques. Cet événement nous a réellement fait passer un « cap culturel », tout comme le mouvement #metoo qui l’a précédé et qui a tout changé. C’est la preuve que dans le contexte du sport et de la mode on peut encore faire passer des messages profonds, sans forcément être une porte-parole activiste et — une fois de plus — sans vouloir juger ou rechercher une vérité quelconque… en tout cas, je n’ai pas la volonté de le faire. En considérant ce qui est en train de se passer, j’ai du mal à penser que l’on puisse revenir en arrière, notamment à une vision de la femme assujettie à la culture masculine, ou à une notion d’émancipation féminine s’exprimant uniquement par des attributs masculins, au niveau de l’attitude, de la mode et de morphologiecorporelle.

Luca Marchetti Être émancipée signifiera tout simplement « être féminine » et cultiver sa féminité signifiera — culturellement parlant — cultiver sa diversité. Il me semble que cette révision profonde des codes initiée par les échanges et les pratiques caractéristiques du milieu urbain, s’accompagnent déjà aujourd’hui d’un puissant phénomène d’hybridation culturelle.

Christelle Kocher Certainement. D’autant plus que la série de t-shirts créée en collaboration avec le PSG a attiré l’attention de Beyoncé qui en a porté une version customisée. Aujourd’hui, Beyoncé a un statut d’emblème de l’hybridation culturelle, étant très active dans le débat sur les identités culturelles, étant une figure de proue du néo-féminisme, du mouvement body positive — et du mouvement #metoo — sans parler du mélange de genres artistiques qu’elle encourage sans cesse. Évidemment, elle est une figure qui contribue à l’évolution de la vision de la femme, tout comme elle participe à l’évolution générale des mentalités.

Luca Marchetti Depuis les années 50, le t-shirt a tenu un rôle de miroir dans la culture urbaine, une sorte d’écran qui en a enregistré les signes et les messages les plus révolutionnaires. Il a finalement fini par être adopté par la haute couture, afin d’en moderniser l’image dans la perception du plus jeune public. Par conséquent, il a aussi été un témoin crucial des hybridations culturelles qui ont vu la tradition et la modernité, voire la culture de mode officielle et la mode plus populaire, se rencontrer.

Christelle Kocher Le travail sur le t-shirt, m’a permis d’injecter de la modernité dans le métier de la couture, d’un point de vue esthétique, mais aussi en ce concerne les techniques de réalisation. Dans le contexte du défilé ce support dynamise la collection — dans la haute couture par exemple — lorsqu’il est alterné à des pièces plus importantes. Au niveau de la pièce seule, on peut apporter à un habit populaire — en soi banal — une valeur supplémentaire par un traitement semi-artisanal de la plume, par l’inclusion de la broderie ou par l’incrustation, tout en recherchant des techniques pour réaliser cela autrement afin que les coûts restent accessibles.

Luca Marchetti Ce processus a également généré un ‹ langage de mode › original et réellement contemporain, dans la mesure où un tel mélange hétéroclite de références aurait pu donner un mix-n-match volontairement provocateur et revendicatif — c’est le cas pour d’autres talents de mode actuels, comme dans le cas de Virgil Abloh. Les collections Koché, au contraire, intègrent leur profusion de références culturelles et sous-culturelles, un langage homogène qui se donne à voir comme une évidence, sans revendications, sans aspérités explicitement clivantes. C’est un matériau expressif qui traduit un point de vue singulier, en toute simplicité, sans effort.

Christelle Kocher Peut-être parce que les références auxquelles tu fais allusion ont été digérées à travers plusieurs phases de travail et par un processus de sophistication formel plutôt indifférent au scream loud et au super cool. Habituellement, je reste focalisée sur le choix des matériaux, sur la coupe et sur l’enchaînement fluide des références, jusqu’à obtenir quelquechose de véritablement effortless. Mon but n’est pas d’impressionner par les vêtements.

Luca Marchetti Ni par les mots, il me semble. Je pense au choix de communiquer le cadre esthétique — et au besoin, conceptuel — de chaque défilé, non pas par un communiqué de presse, mais par un fanzine. Peut-on dire qu’il y a ici, une volonté claire de ne pas faire appel à une prise de parole de type explicatif, mais plutôt de mettre en jeu des formes de communication visuelle, qui ne sont pas sans rappeler la communication virale et non officielle de la street culture métropolitaine ?

Christelle Kocher Oui, bien qu’il y ait dans chaque fanzine beaucoup de citations, car on y trouve des références à des auteurs, des poètes, des artistes ou à d’autres personnes qui m’inspirent profondément. Mais il ne s’agit pas ici de les citer dans une envie d’analyser, mais plutôt dans l’idée de donner une clé interprétative au défilé… en faisant ça, je laisse une grande marge d’interprétation à mon public.

Luca Marchetti La direction artistique du défilé spécial automne-hiver 2019 à Tokyo m’a semblé être un autre clin d’œil significatif à la culture urbaine. Non seulement pour l’emplacement — le quartier de Shibuya et le store Tsutaya qui fait face à l’un des carrefours les plus célèbres au monde — ou par le style hybride des pièces présentées, mais aussi pour le traitement musical. Tokyo est une ville extrêmement sonore, jusqu’à en devenir dérangeante parfois. La communication sonore dans les espaces publics devient en quelque sorte la BO de la ville… Le show en question, d’ailleurs, s’est ouvert avec le thème écrit par John Williams pour le film Rencontres du troisième type de Spielberg. Un choix bien ironique, car dans l’imaginaire européen le Japon est souvent vu comme un ovni culturel. Mais il est d’autant plus pertinent que Williams aussi est un musicien hybride, ayant construit sa carrière en jonglant entre culture officielle et culture populaire… à l’image de la mode Koché.

Christelle Kocher Indéniablement, la musique est pour moi un véritable accompagnement quotidien, un moyen de donner forme et de faire passer une émotion. Plus spécifiquement pour les collections, le travail sur la sélection musicale démarre plusieurs mois en amont. La musique aide à faire en sorte que le défilé amène quelque chose de singulier, sans être uniquement « dans l’air du temps ». Obtenir cela sans la musique ne serait pas possible dans l’espace des quelques minutes accordées à chaque show. Tout se déroule et doit se voir en carambolage. L’exemple idéal est le dernier morceau joué pendant ce défilé au Japon, une chanson populaire qui a été souvent écoutée et chantée en groupe juste après la catastrophe de Fukushima, comme une sorte de catharsis collective. Pendant ce moment final — malheureusement coupé dans la vidéo du défilé sur You Tube — une grande partie du public a commencé à chanter en synchro avec la musique, en se tenant par la main et à pleurer aussi. Cette empathie a été augmentée par le «casting sauvage » que nous avions réalisé, un mélange particulièrement inédit, voire bizarre, de personnes aux provenances très différentes, repérées dans le rues de Tokyo, entre mannequins, artistes, DJ, coiffeurs, maquilleurs. Ce à quoi on assiste n’est donc pas juste un défilé, il y a là une forme de vérité émotive qui se créesur place et dont la collection devient la trace.

Luca Marchetti Curieusement, bien que l’effet soit tout à fait différent, je retrouve quelque chose de semblable au niveau de l’image que Koché restitue de Paris, la « ville lumière » qui soudainement devient « ville urbaine », « ville pop ». Dans les vidéos tournées à Paris, pendant un moment, on perd de vue son chic traditionnel, son architecture monumentale, son aura de « ville couture » et de « ville culture »aussi : on la confond volontiers avec Londres ou New York, ce qui est un point de vue plutôt original dans le contexte de la mode.

Christelle Kocher Parce que je trouve que Paris a évolué. C’est une ville qui ne vit plus dans la « mythologie parisienne » que la tradition a cristallisé. Elle est de plus en plus une ville créative, influencée par les expressions et les énergies multiples d’une jeunesse qu’on peut voir très facilement, simplement en ouvrant les yeux sur la réalité urbaine de cette capitale tout à fait globalisée, certes, mais qui en même temps aime et sait faire les choses « à sa manière ». Paris partage et communique des valeurs qui lui sont spécifiques, mais elle est aussi riche de tout ce qui lui arrive de l’immigration et de ses échanges avec le reste de la planète. J’aime que dans tout cela, elle sache rester lucide sur son histoire, sur le fait qu’elle fasse partie de l’Europe avec tout ce que cela représente et sur le fait que l’Europe fasse partie du monde…

Divine Comédie

Go Nagai

Si son nom reste peu connu du grand public, les œuvres du mangaka Go Nagai jouissent d’une renommée internationale et ont marqué les imaginaires de plusieurs générations. Né en 1945 à Wajima, il est l’auteur de plus de trois cent soixante titres, dont les plus connus sont sont Devilman (1972), Mazinger Z (1972) et Cutie Honey (1973). Prolifique, Go Nagai n’a cessé au cours de sa carrière de s’essayer à tous les genres, de l’humour au fantastique en passant par l’horreur et l’érotisme, n’hésitant pas à les mélanger pour mieux se les approprier. Notre rencontre est l’occasion de revenir sur ses influences, les aspects novateurs de sa carrière et sa vision profondément humaniste du monde.

Adolescent réservé, Go Nagai se réfugie très jeune dans les salles obscures. Le western, la science-fiction, les histoires de samouraï peuplent son monde imaginaire et lui fournissent un vocabulaire qu’il ne cessera d’hybrider pour donner naissance à des univers fantasmagoriques. « Les films sont très importants dans ma vie, j’essaie d’en regarder un tous les jours, parfois jusqu’à trois ! J’ai toujours préféré le monde imaginaire au monde réel. Quand j’étais enfant, j’utilisais la majeure partie de mon argent de poche pour aller au cinéma. Je ne sais pas de quelle manière, mais ça a certainement eu une influence sur mon œuvre. Il m’est très difficile de citer mes réalisateurs fétiches car il y en a vraiment beaucoup, mais Akira Kurosawa est sans aucun doute l’un de mes préférés. C’est en regardant L’homme de Rio de Philippe de Broca, avec Jean-Paul Belmondo que je me suis dit que je pouvais peut-être moi aussi faire de la comédie en me basant sur les procédés humoristiques de ce film ».

Le parcours professionnel de Go Nagai ressemble au chemin de croix des dessinateurs de mangas : il enchaîne les histoires courtes qu’il envoie à différentes maisons d’éditions, finit par décrocher un poste d’assistant auprès de Shotaro Ishinomori, sommité dont il a toujours été fan. Son premier succès est polémique : Harenchi Gakuen (1968 — L’école impudique en version française) est un récit parodique qui suit les aventures outrancières d’écoliers et de leurs professeurs. « Mon idée initiale était de créer un monde à l’envers, où tous les rapports étaient inversés. À cette époque, les professeurs au Japon faisaient parti d’une espèce d’intelligentsia et étaient très respectés. En réalité, cela allait un peu à l’encontre de ce que j’avais vécu enfant : j’ai vu pas mal d’enseignants qui n’étaient pas si doués que ça! » Sous ses traits caricaturaux et son air léger, cette histoire absurde résonne avec les manifestations étudiantes qui bouleversent l’archipel à la fin des années 60. Alors que les associations parentales crient au scandale et tentent de l’interdire, le titre est plébiscité par les jeunes enfants.

Suite à la pression de son éditeur pour développer ce manga, véritable locomotive commerciale, Go Nagai décide de créer sa propre société, Dynamic Productions. Celle-ci lui permet de structurer ses activités, en engageant notamment des assistants, et de publier de nouveaux récits. Plus important encore, Dynamic Productions révolutionne le rapport hiérarchique entre auteur et éditeur, puisque la société permet à Nagai de contrôler les droits et recettes générés par les produits dérivés. Il s’associe également avec la Toei Animation, acteur incontournable du secteur, pour adapter ses mangas en dessin-animé parallèlement à leur publication. Ce système permet à Nagai de faire fructifier ses succès tout en cultivant sa popularité avec des héros que l’on retrouve aussi bien dans les pages des magazines, sur les écrans de télévision ou dans les rayonnages des magasins de jouets.

Devilman est aux antipodes de la légèreté lubrique qui a révélé l’auteur au grand public, et est considéré comme son manga le plus marquant. Le titre, sorti en 1972, est clairement destiné à un lectorat adulte. Il dépeint un monde peuplé de démons auquel le héros devra faire face en en devenant un lui-même, questionnant les limites de l’humanité, ses faiblesses et sa foi. Quasiment cinquante ans après sa publication, le récit semble aujourd’hui prophétique, ce qui surprend l’auteur : « Cette série se rapproche des évènements que l’on voit apparaître un peu partout dans le monde, et cela me fait un peu peur. Devilman écrit la fin du monde et j’espère que nous autres, êtres humains, ferons tout pour que cela n’arrive pas. » Si le titre n’est pas très connu en Occident, il est considéré comme culte dans son pays d’origine.

En Europe, et en France particulièrement, Go Nagai doit sa célébrité à Grendizer (Goldorak en version française), troisième partie de la saga Mazinger Z. Il en raconte ainsi la genèse : « L’idée m’est venue alors que j’observais une file d’automobilistes coincés dans un bouchon, je me suis dit qu’il serait bien pratique d’avoir un véhicule qui posséderait bras et jambes pour s’extirper. » Mazinger Z est le premier manga où un robot géant est piloté par un humain, créant ainsi un sous-genre particulièrement vivace, celui des mechas, popularisé depuis par l’industrie du jeu vidéo et du cinéma. Cutie Honey est un autre exemple de la diversité de l’auteur. On y découvre Honey Kisaragi, écolière androïde qui a la particularité de se transformer en héroïne aux cheveux rouges et à l’épée acérée, qui combat l’organisation criminelle — et extra-terrestre — « Panther Claw». Chaque protagoniste, qu’il soit masculin ou féminin, bon ou méchant, ne peut résister au charme naïf de Honey. Érotisme, action et humour forment un cocktail détonnant. Le style graphique de Nagai varie selon ses séries : simple et rond pour les œuvres destinées aux enfants, sombre et fourmillant pour les récits noirs. Les nombreux gadgets qu’il a mis à disposition de ses héros, leurs costumes extravagants, le design de ses robots, sont des éléments visuels forts qui ont marqué les esprits, jusqu’à se retrouver aujourd’hui distillés dans de nombreux domaines créatifs, qu’il s’agisse de design ou de mode.

Sortis au début des années 70, Cutie Honey, Devilman et Mazinger Z continuent à passionner les lecteurs contemporains. Si Nagai a continué à publier d’autres histoires, il a surtout proposé des versions parallèles, des suites et des crossovers de ses œuvres phares, construisant une mythologie savamment remise au goût du jour, prête à conquérir un nouveau public et à rassembler les nostalgiques. En 2018, la plateforme Netflix a accueilli les dix épisodes de Devilman Crybaby, adaptation à l’impressionnante réalisation, démontrant, si cela était encore nécessaire, que l’animation n’est plus un territoire réservé à un jeune public. Outre ses multiples adaptations animées, Cutie Honey a eu droit à son film live, délire visuel réalisé par Hideaki Anno, bien connu pour la saga Evangelion. On retrouve d’ailleurs chez les deux hommes les mêmes motifs scénaristiques : robots géants, invasions extra-terrestres et réflexion philosophique autour des notions de bien et de mal. Lorsqu’on lui demande pourquoi certaines de ses mangas sont si sombres, Go Nagai conclut : « Contrairement à certaines séries où les héros remportent toujours la victoire, il m’arrive d’écrire des histoires où le mal triomphe. Mais cela se produit également dans la réalité. Mes œuvres sont un miroir tourné vers le monde. »

Cutie Honey, 1973 — © GO NAGAI/DYNAMIC PLANNING

Cutie Honey, 1973 — © GO NAGAI/DYNAMIC PLANNING

Devilman — © GO NAGAI/DYNAMIC PLANNING

ARTICLE DE JUSTIN MORIN

Causalité

Kazu

La casualité désigne ce qui n’offre rien d’assuré ou de certain. C’est de ce mot qu’est né le titre Kazuality, paru en 1997 sur le troisième album du groupe de rock Blonde Redhead, formation charismatique composée des jumeaux italiens Amedeo et Simone Pace et de la japonaise Kazu Makino. Plus de vingt ans après leurs débuts sur la scène new-yorkaise et une riche discographie, Kazu sort son premier album en solo. Intitulé Adult Baby, on pourrait en dire qu’il définit la casualité, tant son ambiance est délicate et virevoltante. Entre expérimentations sonores, mélodies aériennes et chant contemplatif, la musicienne propose un voyage d’une rare amplitude. Pour nous présenter ce disque, Kazu commente huit morceaux qui sont autant de clés pour comprendre son histoire et sa musique.

California dreamin’

Jose Feliciano, 1968

J’aime au moins autant cette reprise que l’originale de The Mamas & The Papas. Quand un morceau est vraiment très bon, vous pouvez en tirer énormément, malgré les transformations, ou les manipulations de la reprise. California Dreamin’ est une chanson simple. Vous pouvez chanter très facilement la mélodie qui est assez basique, et pourtant José Feliciano va partout avec cette mélodie. J’admire sa technique et la liberté qu’il a prise. L’émotion est si profonde. La façon dont il prononce ses paroles est puissante, et ce, même si elles sont très simples : « All the leaves are brown and the sky is grey ». Ça me fait m’interroger : à quel point les paroles d’une chanson doivent-elles être bonnes ? Quand la musique est si forte, est-ce que ce que l’on raconte est vraiment important ? Je n’ai pas la réponse.

Dip set forever

Cam’ron, 2004

C’est une de mes chansons préférées. J’écoute aussi des choses plus récentes en hip-hop, mais celle-là survit au temps ! Le hip-hop me fait penser que l’on n’a pas besoin d’en faire trop dans la composition. On peut se répéter encore et encore. Cette répétition peut créer un réel plaisir à l’écoute. Ce titre de Cam’ron, c’est un archétype. Quand le sample débarque, tu te sens super bien. C’est un sentiment auquel je repense quand je compose, car je me mets beaucoup de pression. Quand je suis bloquée, je me dis à moi-même : « Souviens-toi de ce que tu aimes dans la musique ! Tu as juste besoin de ça pour avancer. »

Sam Owens, qui a produit l’album avec moi et que je ne connaissais pas du tout avant, a été très surpris par la musique que j’écoute. Quand nous évoquions nos goûts, je lui citais quasiment tout le temps des artistes de hip-hop et de R’n’B. Moi, je ne m’en rendais même pas compte, c’est lui qui m’a dit : « Je n’imaginais que tu écoutais ça. » Après, je ne pense pas que cela m’influence vraiment. Quand je fais ma musique, je ne pense pas à celle que font les autres.

Solari

Ryuichi Sakamoto, 2017

J’ai rencontré Ryuichi il y a bien longtemps. À l’époque, je ne pensais pas du tout que je serais capable de faire un album solo. Il m’a toujours donné des occasions de créer à partir de sa musique. Même s’il disait souvent : « Oh mon Dieu. Ce n’est pas bon Kazu… Allez, Kazu, reprends-toi. » Pendant des années, il me donnait des bouts de musique, je travaillais dessus et lui renvoyais. Ça ne lui plaisait jamais. Malgré ça, il a toujours été généreux avec moi. Il m’a toujours encouragée. Je suis presque gênée de dire combien j’aime ce qu’il fait.

Quand il compose, sa musique est tellement proche de son cœur. Il travaillait sur la composition de Solari quand je lui ai envoyé les démos de mon album Adult Baby. Me dire que dans ces moments-là, ma musique faisait partie de sa vie… j’étais honorée et flattée. C’est comme si mes chansons s’étaient retrouvées juste à côté de sa musique pour un instant.

C’était étrange, car au début, il ne faisait pas de commentaires, mais dès que j’arrêtais de lui envoyer mes morceaux, il me disait : « Où en est ta musique ? Envoie-la-moi, je veux l’écouter. » Il ne m’a jamais fait de critiques, ni donné de conseils. Il était comme un producteur invisible. Il m’a motivée pour faire du bon travail. Et puis à un moment, quand j’avais cinq ou six chansons à peu près formées, il m’a demandé : « Kazu, j’aimerais jouer sur certaines chansons. Je peux ? » Évidemment qu’il le pouvait ! Sur « Salty », il a samplé ce que j’avais déjà enregistré, l’a inversé, et a introduit des sons très organiques. Sur « Meo », qu’il adore, il a joué du synthétiseur.

Here’s to you

Joan Baez & Ennio Morricone, 1971

Jaime beaucoup Ennio Morricone, il fait partie des compositeurs que j’écoute souvent. Je connais cette chanson depuis longtemps, mais j’en suis tombée amoureuse récemment. J’ai un ami d’extrême-gauche qui tient un bar où je traîne tous les soirs, et nous parlons beaucoup des chansons politiques. Moi, je n’ai jamais été très politique dans ma musique. Je vis sur l’île d’Elbe, dans un coin peuplé d’anarchistes. C’est assez étonnant. Et je crois qu’ils m’influencent ces derniers temps… je suis très ouverte d’esprit donc ça me va.

Todo homem

Tom Veloso, 2017

J’ai écouté de la musique brésilienne pendant de longues années parce que je vivais avec un musicien brésilien. Il m’a vraiment éduquée à cette musique. À cette période, j’ai rencontré des grands noms, comme Caetano Veloso (le père de Tom) ou encore Gal Costa… Nous avons eu de grandes conversations, et ils m’ont aidée, à devenir ce que je suis aujourd’hui. Leur grâce,leur confiance naturelle et leur approche très pure de la musique ont eu un immense impact sur moi. C’est aussi à leur contact que je suis devenue une artiste.

Ballade de Melody Nelson

Serge Gainsbourg, 1971

J’ai tellement écouté la musique de Serge Gainsbourg ! Je l’ai consumée jusqu’au bout, elle est dans mon sang désormais. Je le considère comme mon héros. Quand il terminait une chanson, il continuait à travailler dessus encore et encore. Il en faisait tellement de versions, c’est quelque chose que j’admire. J’ai le même sentiment avec certaines de mes chansons, j’ai l’impression qu’elles ne sont pas encore terminées. Je veux les ré-enregistrer et en faire d’autres choses.

Je pense que Gainsbourg était profondément punk. Beaucoup de gens pensent que je le suis aussi, mais je n’en suis pas sûre car j’aimerais bien faire partie de ce monde. Je travaille dur pour cela. Malgré ça, je me sens toujours un peu rejetée…

Pierre & Nicole

Bande Originale de La peau douce de François Truffaut

Georges Delerue, 1964

C’est un compositeur que j’ai beaucoup écouté donc sa musique a inconsciemment pénétré mon système. J’aime tellement son travail que j’ai l’impression de le connaître personnellement. J’ai lu dans un article que c’était quelqu’un de jovial, et pourtant sa musique est très triste. L’article expliquait aussi qu’avant de commencer à travailler, Delerue nettoyait sa maison de fond en comble. C’est exactement comme moi. J’ai besoin de passer l’aspirateur, de tout ranger… Tout ça parce que je n’ai pas envie de m’y mettre.

Adult Baby a été composé en Italie, sur l’île d’Elbe, un endroit que j’avais découvert avec les jumeaux et où nous avons commencé à jouer. À New York, je me sentais tout le temps stressée. Je luttais mentalement et physiquement alors je me suis mise à rêver que je m’échappais. J’ai rêvé de cette île, de pouvoir m’asseoir face à la mer. Je me suis demandé ce qui m’en empêchait. Pourquoi ne pas y retourner ? C’est ce que j’ai fait. Cette île a un pouvoir magnétique. Elle dégage des charges minérales et je m’en nourris.

Black Guitar

Blonde Redhead, 2010

Je l’aime énormément. Quand j’écoute cette chanson, je me dis qu’elle sonne super bien, même si on l’a mal produite. Je pense que j’ai beaucoup souffert de faire de la musique avec Blonde Redhead. Ça a été mon quotidien pendant tellement longtemps. Durant la composition et l’enregistrement de Penny Sparkle — notre huitième album, sorti en 2010, sur lequel se trouve Black Guitar — j’étais dans une période très sombre de ma vie. Je suffoquais, c’était très compliqué de faire naître la musique. Il y avait souvent des guerres d’ego entre nous. Je me dégoûtais même parfois. Avec mon album solo, il n’y a plus tous ces problèmes. J’étais moi-même étonnée de ne pas souffrir, de ne pas avoir à rendre de compte à qui que ce soit, de ne plus avoir à me regarder dans un miroir et penser : « tu n’arrives à rien ». Pendant Adult Baby, j’ai vraiment pris soin de moi. Ça m’arrive de craquer parfois, mais je me dis rapidement que c’est stupide. Je m’accepte beaucoup plus.

Nous sommes en train de refaire un album avec Blonde Redhead, nous en avons composé la moitié. Je ne sais pas ce que Amedeo et Simone ont pensé de mon disque, je ne leur ai pas encore donné de copies. Mais je vais bientôt les retrouver donc je pense qu’ils me feront des retours assez rapidement. Amadeo n’a pas entendu le produit fini, mais il a entendu quelques morceaux avant mixage… Je ne sais pas s’il se moquait de moi, mais il m’a dit : «Waouh, c’est un chef d’œuvre. J’aimerais que tu fasses aussi bien pour le groupe ! Pourquoi tu ne donnes pas autant pour le groupe ? C’est bien mieux que tout ce que l’on a pu faire ensemble. » Ça va me donner du fil à retordre, mais ça va être bien !

Explorer Revue

De l'autre côté du rêve

Tristan-Frédéric Moir

Tristan-Frédéric Moir, psychanalyste et spécialiste incontournable du langage du rêve, partage vingt-six entrées de son Dictionnaire des Rêves (publié aux éditions de l’Archipel). Cet abécédaire présente autant de définitions claires ou suggestives, à même d’éclairer les songes évanescents de la nuit.

A - Ami/Amie

Il est fréquent de rêver d’un ou d’une amie. Ce personnage omniprésent est toujours un aspect de soi représenté de façon détachée. C’est une part importante de notre personnalité, partie d’autant plus importante que l’ami(e) est cher(e). La meilleure amie est ainsi la meilleure part de nous-même.

Nous percevons inconsciemment chez ceux qui nous entourent des qualités ou des similitudes avec nous-même. L’ami(e) onirique vient donc souligner cet aspect de notre personnalité, aspect que nous devons retrouver ou aimer avec un sentiment de respect et d’amour pour ce que nous sommes. À ce titre, l’ami(e) du rêve représente cette facette de nous, un potentiel que nous n’utilisons plus ou pas encore. Si c’est un ami d’une époque précise, l’enfance ou l’adolescence par exemple, le rêve peut signifier que cette part de nous-même a été oubliée ou occultée ; nous l’avions perdue de vue.

Quelquefois, ce sont les défauts de l’ami(e) qui prédominent dans le sens du rêve. Le rêve met l’accent sur ces aspects négatifs de notre personnalité auxquels nous sommes attachés. L’ami(e) est ici le miroir, le parfaitreflet de nos tendances et comportements. Il est intéressant de noter que, bien souvent, le profil de nos amis successifs est similaire, tant physiquement que psychologiquement, comme s’il révélait une zone d’ombre qu’il serait nécessaire de mettre à jour (reliquat parental) ou qu’il exprimait un potentiel endormi. La relation amicale, bien souvent, est complémentaire.

Part importante et aimée de soi, voirela meilleure, avec également ses défauts.

B- Bas

Le bas, comme son nom l’indique, est le vêtement du bas, de la jambe. Il est aujourd’hui essentiellement féminin. Il symbolise donc un aspect féminin important, accentué ; symboliquement, le haut est plutôt lié au masculin et le bas au féminin.

Le bas protège et embellit la jambe. En rêve, porter des bas, c’est exprimer sa féminité dans un souci de séduction. Ce désir est souvent inconscient. La rêveuse qui les porte découvre une image d’elle plus charmeuse qu’elle ne le pensait.

Le bas est aussi ce qui cache les jambes, les maquille. Son symbolisme est à interpréter avec celui de la jambe, avec ces notions supplémentaires. Chez certains, les bas exercent un grand attrait érotique. Ils accentuent et soulignent le dessin des jambes qui sont comme deux colonnes supportant le sanctuaire de la féminité ou du plaisir.

Autrefois on cachait son argent dans les bas. Un rêve renvoyant à cette image représente l’énergie féminine de la rêveuse — ou d’une femme proche du rêveur — qu’elle dissimule ou dont elle use. C’est aussi le siège de cette énergie.

Féminité, richesse, séduction, artifice.

C- Canapé

Siège tout à fait particulier, meuble familier de la psychanalyse, le canapé est une figure de substitution du divan, mais ce mot est plus utilisé en rêve que divan. Accessoire indissociable de l’univers freudien, le canapé symbolise le lieu du processus de verbalisation psychanalytique. C’est donc dans les rêves de personnes suivant une psychanalyse qu’il apparaît le plus souvent. La représentation du canapé stigmatise cette action ou le besoin de cette action chez ceux qui y auraient seulement songé.

Le canapé se trouve parfois dans un lieu incongru comme un théâtre par exemple. C’est le lieu où se passe la transformation. Si le rêveur se voit quitter le canapé, c’est peut-être le signe que sa psychanalyse est achevée d’un point de vue formel, mais qu’elle se poursuit en rêve. Il appartient au rêveur de continuer seul un travail entrepris avec une personne extérieure.

Siège de l’introspection psychanalytique, là où l’on « s’allonge »

D - Deux

Deux est le chiffre de la femme, de l’alternance, de la dualité, des oppositions, des images en miroir, de l’inconscient, de la Terre et de la Lune. Il représente souvent la femme dans sa nature double. Double, car elle se divise en deux pour donner la vie. Deux est aussi le signe d’une rupture interne, comme le sentiment d’être coupé en deux. Deux symbolise ainsi la nature humaine, double et changeante, qui aspire à la rencontre de l’autre.

Le chiffre 2 est aussi celui du doute, du choix et de l’amour.

Couple, chiffre de la femme, dualité, complémentarité, cycles.

E- Escaliers

Les escaliers sont des chemins normalisés, adaptés à l’homme et créés par lui, les degrés de la connaissance progressive. Ils permettent de changer de niveau de conscience. C’est notre propre énergie qui nous permet de les gravir ou de les descendre. Ils représentent une voie de progression que d’autres ont déjà tracé, mais qu’il faut découvrir seul, c’est à dire avec notre propre énergie. C’est un travail qui demande un effort, un certain travail. Il faut emprunter les escaliers pour apprendre à se connaître sur tous les plans. Nous pouvons descendre en nous ou accéder à des niveaux de conscience supérieure.

Des escaliers en parfait état représentent les facilités d’accès à nos différents plans internes et la solidité de nos connaissances. Si la rampe de l’escalier est bien visible ou tangible sous la main, elle représente un guide, un savoir qui nous permet de nous déplacer plus sûrement à l’intérieur de nous-mêmes.

Quand l’escalier n’est pas à l’intérieur de notre maison, les marches de l’escalier représentent nos progressions, nos moyens d’accès et de connaissances sur d’autres plans. Les marches permettent d’accéder à divers domaines, toujours en rapport avec le monde construit des hommes.

Voler, en montant ou descendant, glisser au-dessus d’escaliers, peut symboliser une capacité à sauter des étapes, à ne pas avoir besoin de s’arrêter à chaque étape, mais de pouvoir aller plus vite que la plupart des gens, ce qui peut déconnecter de la réalité parfois, celle des autres, tout comme de la normalité.

Structure positive qui permet de changer de niveau de conscience, architecture et génie humains, voie psychanalytique.

F - Fleurs

Simples éléments décoratifs ou figures centrales du rêve, les fleurs viennent embellir nos songes. Leur symbolique est évidente ; le langage courant ne manque pas d’expressions qui abondent dans ce sens. Les fleurs sont souvent associées aux femmes et aux vertus féminines. Par leur grâce, leur éclat, leur beauté et leur parfum, elles symbolisent l’univers féminin et sa fonction.

Dans la réalité, la fleur est un organe sexuel, et la quasi-totalité des plantes se reproduisent grâce à elle. La connotation sexuelle est très importante dans les rêves. La fleur est le prélude à l’amour. Elle est attractive et sensuelle. Une fleur seule symbolise le sexe féminin d’où jaillit la vie. Dans ce cas, le rêve aura toujours une signification sexuelle et amoureuse.

Si la fleur n’est pas identifiée, la couleur et le nombre de ses pétales sont très importants pour la lecture du rêve.

Un rêve où nous voyons des fleurs en grande quantité sera plus orienté sur la nature féminine, sur la prépondérance du principe féminin. Si elles sont trop nombreuses, envahissantes, le rêve indique que ce principe féminin est trop développé chez la personne — rêveuse ou femme proche — qu’il gêne la libre expression de la personnalité.

Un paysage parsemé de fleurs représente le monde dans toute sa beauté, dans son aspect merveilleux et magique. C’est la terre dans sa parure de féminité et dans l’harmonie de ce principe. Sans les fleurs il n’y aurait pas de vie. Les fleurs sont des portes qui ouvrent sur une autre réalité.

Figure féminine, sexe féminin, beauté, impermanence, portes.

G - Gouffre

Le gouffre est une représentation du néant, d’une angoisse existentielle. Ce vide vertigineux qui vient terrifier le rêveur est relatif à sa vie quotidienne qui manque de sens. Le gouffre symbolise un mode d’existence qui ne mène nulle part, une tendance régressive. Les entrailles de la terre sont un rappel morbide de celles de la mère qui pourrait vouloir ravaler sa progéniture.

Le gouffre symbolise une notion d’avidité, de manque, de désir insatiable. L’argent, la nourriture, rien ne peut le combler. Il absorbe et engloutit tout.

En cas de chute dans un gouffre, comme une chute dans le vide, le rêve vient exprimer un grand vide affectif que ressent le rêveur, une mémoire ravivée au moment du rêve, en résonance avec l’absence du père.

Insatiété, angoisse, sentiment de vide existentiel, vide affectif.

H- Hauteur

Les rêves qui nous situent en altitude, sont relatifs au mental ou à un désir d’élévation. Il peut s’agir soit d’une élévation sociale, soit d’une élévation spirituelle. En se reportant aux symboles présents et au contexte, la mise en scène du rêve précise le sens de cette élévation. Il faut sentir si nous sommes à l’aise dans ces « hauteurs » ou si nous sommes effrayés et sujets au vertige. Prendre de la hauteur, c’est aussi prendre du recul, être moins impliqué émotionnellement pour être plus logique.

La hauteur symbolise aussi l’attitude de certaines personnes qui pourraient se réfugier dans le mental, un univers abstrait d’où elles contemplent le monde. C’est une fuite de la réalité, un retrait du monde et parfois une négation du corps.

+ Aspiration spirituelle, recul, désir d’élévation

− Fuite du réel, intellectualisation, refuge dans le mental

I - Incendie

L’incendie symbolise très souvent la déraison mentale, surtout s’il est localisé au niveau du toit. C’est la montée et l’extériorisation d’une énergie trop forte et irrépressible qui génère une colère incontrôlable. Cette inflammabilité est due à un manque de structures. La colère (le feu) qui ne peut se manifester sur le responsable originel, par interdit ou embrouillage (la fumée), se retourne contre l’individu. Il peut alors exploser ou s’enflammer, menaçant aussi l’entourage, dans un mouvement de folie.

Le feu de l’incendie représente nos énergies intérieures, trop fortes, que nous ne respectons pas, que nous ne laissons pas s’exprimer. Elles se retournent alors contre nous et nous brûlent de l’intérieur. C’est l’image de la maison (notre corps) consumée en partie ou entièrement par l’incendie. Il nous faut accepter ces énergies (vitalité, sexualité, appétit) et essayer de comprendre contre qui nous sommes réellement en colère (famille originelle) pour les canaliser et les rendre positives. Le feu a toujours besoin d’être canalisé pour être bénéfique.

Une autre interprétation est possible si le rêveur est un ancien fumeur qui a recommencé à fumer. Il pensait pouvoir être maître d’un petit foyer (une ou deux cigarettes), mais le feu s’est répandu dans toute la maison ou l’immeuble (un paquet) ; il ne le canalise pas et se laisse envahir par la névrose. Ce sens de lecture sera plus envisageable si la fumée est très présente et étouffante.

Déraison, Colère, énergie intérieure trop forte et non canalisée, Tabagisme.

J - Journal

Comme son nom l’indique, le journal raconte l’actualité du jour. Il vient souligner les événements de la journée. Si les gros titres sont bien lisibles, le rêve peut vouloir montrer que notre journée a été riche en événements qui peuvent être relatés. Mais le journal peut être complètement illisible, comme si nous n’avions rien vécu, rien appris avant de nous endormir.

Le journal, quand il est intime, est aussi celui que nous écrivons au jour le jour. Si une personne nous le dérobe, nous avons le sentiment que quelqu’un se mêle de notre vie privée. Si la personne le lit devant nous malgré notre colère, quelqu’un de notre entourage ne respecte absolument pas notre intimité qu’elle expose devant les autres.

Vie quotidienne, vie intime, événement personnel.

K - King-Kong

Ce singe géant est une représentation du désir gigantesque de l’enfant, de sa toute-puissance ou de l’impuissance de l’adulte. Ici, le désir est tellement énorme qu’il ne peut trouver de support à son expression. Il y a une disproportion entre les sexes (image de la femme poupée entre les mains géantes du désirant). C’est pourtant le contraire en réalité. La taille fantasmagorique que se donne le rêveur est inversement proportionnelle à la taille de son pénis ou plutôt, à l’idée qu’il se fait de sa puissance au travers de son phallus.

Toute-puissance infantile, désir surdimensionné.

L - Labyrinthe

Traditionnellement, le labyrinthe est une représentation du cosmos et du monde intérieur, du macrocosme et du microcosme. Il symbolise le chemin parfois initiatique que doit parcourir et trouver l’homme pour atteindre son centre véritable, le cœur, la réponse à son existence. C’est ce chemin difficile qu’emprunte le rêveur en quête de lui-même, et il n’est pas rare de se perdre dans ses dédales.

Le labyrinthe peut prendre différentes formes, celles de couloirs, d’allées, et souvent, l’intérieur d’un château. Sa forme pure est rare et réservée à quelques initiés. Mais toutes ses formes sont le signe d’un certain degré d’évolution ou de désir de quête de soi.

Si nous nous égarons dans le labyrinthe avec un sentiment d’angoisse, incapable de retrouver notre chemin, nous sommes allés trop vite. Il nous manque des repères essentiels pour notre progression intérieure. Les personnes ou les livres qui nous ont guidés jusque-là sont de mauvais maîtres.

Si ce sont les caves d’un château dans lesquelles nous tournons, épouvantés, ressentant des présences inquiétantes, nous faisons fausse route. Le chemin que nous suivons actuellement n’est pas le bon, nous ne sommes pas prêts.

Connaissance de soi, chemins initiatiques, blocages, errance.

M - Mouche

La plupart des insectes noirs rampant sur le sol sont des symboles négatifs, et la mouche rejoint leur rang en les surpassant. Les mouches sont beaucoup plus envahissantes, insolentes et exaspérantes à la longue. Ces insectes volants montent à la tête, envahissent le mental jusqu’à le perturber. Si nous rêvons de mouches, le vol désordonné de ces insectes est révélateur d’un trouble psychique. Leur vol est insensé. Ces rêves sont des signes avant-coureurs de fatigue mentale responsable d’une altération de la perception de la réalité. Un repos urgent est vivement conseillé.

La présence de mouches en rêve est toujours relative à un trouble, à une déraison. En tant qu’insectes noirs, il s’agit de pensées sombres, mais leur vol désordonné symbolise plus un trouble mental. Les mouches symbolisent des pensées extérieures qui nous agressent et dont nous n’arrivons pas à nous défaire.

La tension mentale se retrouve dans l’expression « prendre la mouche ». La susceptibilité n’est pas bonne conseillère ; il vaut mieux préférer la subtilité de la fine mouche.

Pensées parasites, trouble ou perturbation mentale, idées incohérentes, déraison, folie.

N - Nez

D’une façon générale, le nez symbolise la personnalité. Il en est la partie la plus visible, l’expression même. Le nez représente donc le plus souvent l’expression de la personnalité.

Dans le langage des signes, le nez représente le sexe masculin. Il semble posséder parfois la même valeur symbolique en rêve. Le nez devient l’expression de la personnalité masculine. Un nez sectionné symbolise un sentiment de castration. C’est une situation d’impuissance qui est évoquée ici, l’impossibilité d’exprimer son identité masculine et sa force comme de sentir les choses.

Le nez symbolise aussi sa fonction, l’odorat. Les animaux identifient les individus grâce à leur odorat. Cette fonction de reconnaissance de la personne ou de jugement personnel est ici représentée. Le nez, emblème de la personnalité, est aussi l’organe qui distingue et identifie les autres personnalités. Il s’agit ici d’un talent subjectif, intuitif. « On sent les personnes », « on a du nez ».

Expression de la personnalité, substitut de l’organe génital, flair, intuition.

O - Ordinateur

Un ordinateur, c’est une intelligence artificielle dotée d’une mémoire de stockage. En ce sens, l’ordinateur représente le plus souvent notre cerveau et son fonctionnement. Cette représentation est d’ailleurs très proche par la structure commune des deux domaines. La mémoire vive de l’ordinateur est relative aux fonctions conscientes du cerveau et la mémoire morte, aux fonctions inconscientes. Tout comme avec notre cerveau,nous ne pouvons gérer consciem-ment que ce qui apparaît à l’écran par le biais de la mémoire vive, et nous n’avons pas conscience de l’ensemble des programmes qui font tourner la machine de façon occulte (ou inconsciente) dans la mémoire morte. La mémoire morte, comme l’inconscient, représente une partie beaucoup plus importante de cette intelligence, énorme même.

Cerveau et appareil psychique, intelligence opérationnelle, conscient et inconscient.

P - Parfum

Les perceptions olfactives sont extrêmement rares en rêve. Si elles se produisent, elles ont une grande importance. Le parfum symbolise la partie intangible, mais pourtant essentielle, d’une personne. C’est la quintessence de la personnalité, une trace subtile et indéfinissable. Comme l’odeur, le parfum est lié à la notion de souvenir. C’est la mémoire d’une personne précise qui est ici représentée par le parfum. Le parfum de la mère est une odeur souvent merveilleuse. Si ce n’était pas le cas, il y aurait un rejet.

Si la rêveuse porte le parfum et qu’il lui va le plus merveilleusement du monde, elle découvre sa véritable essence. C’est un rêve de rencontre avec sa nature secrète, celle qui se révèle et qui peut par son authenticité séduire tout son entourage. S’il est trop fort, il y a ici trop d’exubérance dans le comportement. Il peut incommoder.

Pour un homme, le parfum qui s’insinue dans ses rêves est souvent celui d’une femme dont il perçoit inconsciemment la nature cachée et véritable. Plus le parfum sera délicieux, et plus il y a proximité avec l’âme sœur.

Pour les deux sexes, le parfum subtil est une exhalaison de phéromones. Le parfum est la fragrance de l’amour.

Personnalité secrète, essence de l’être, réminiscence, reconnaissance subtile, affinité.

Q - Quatre

Le quatre est le chiffre de la stabilité, de l’assise, du carré et de la division paritaire. C’est la base de toute construction. Le quatre symbolise l’équilibre parfait alors que le 3, qui est le premier équilibre, est instable comme un trépied. La division quaternaire est très fréquente et synonyme d’équilibre parfait, celui des quatre pieds de la table des lois : il y a quatre saisons, quatre chemins, quatre vérités, quatre âges, quatre évangélistes, quatre phases dans la respiration : inspire, rétention à poumons pleins, expire, rétention à poumons vides, etc. C’est le nombre des membres de tous les mammifères.

Le quatre représente une perfection sur le plan terrestre. Le psychisme présente quatre composantes: le conscient et l’inconscient, le féminin et le masculin (Anima/Animus).

Le quatre est le chiffre symbole du père dans sa forme idéale, le masculin stable et pondérateur, le père d’égale humeur, équilibré et juste, dont l’autorité s’exprime sans violence et avec discernement, celui qui transmet les fondements et qui donne les outils et codes du monde extérieur, qui explique les lois et le fonctionnement du monde. Nous serions dans un monde parfait si tous les pères correspondaient à ce profil.

Le quatre exprime aussi une notion de hiérarchie, d’ordre.

Le quatre est souvent assimilé au carré, à la croix, au carrefour.

Chiffre du père, élément masculin, équilibre, base de toute construction.

R - Retard

Les rêves de retard sont toujours ressentis avec un grand sentiment d’angoisse. Celui-ci est décuplés’il est relatif à une même propension dans la réalité : ne jamais être à l’heure. Les personnes qui sont toujours en retard souffrent réellement d’un handicap, un sentiment de différence qui les forcent à s’exclure en se pénalisant. C’est un paradoxe puisque, celui qui est en retard est souvent celui qui est en avance sur les autres dans la réalité, celui qui s’est senti rejeté par sa « différence ». C’est souvent un surdoué, inadapté à ce monde qui ne le comprenait pas enfant, ce qui lui faisait croire que c’était lui l’inadapté. Le surdoué est presque toujours un sous-doué émotionnel, submergé par ses émotions et sa sensibilité qui le paralysent. Il est aussi capable de tout faire et de prendre toutes les directions et, souvent, il se retrouve incapable de choisir ; c’est parfois plus facile d’être mono-tâche.

C’est donc l’indécision qui sera la plus mise en évidence par les rêves de retard. Le rêve le plus fréquent est celui qui fait manquer un train. Nous ne sommes pas prêts à prendre un nouveau départ. Des tas d’obstacles et de difficultés se présentent au moment de partir. Les horaires sont illisibles, signes d’une chronologie et d’un développement singuliers. Il faut parfois aussi finir impérativement quelque chose dont l’importance nous semble tout à fait relative une fois réveillé. Le manque de direction et de cadre des parents est parfois responsable de cette confusion d’organisation.

C’est aussi la peur de l’inconnu et du changement qui nous place dans cette situation de retard. Dans ce cas, nous sommes nous-mêmes les artisans de ce retard. La peur du jugement, le sentiment de ne pas pouvoir être à la hauteur nous fait trouver mille excuses pour échapper à nos responsabilités ou à notre évolution normale.

Mais le train ou le rendez-vous que nous avons manqué sembleaussi catastrophique que l’opportunité que nous avons laissé échapper. La colère que nous ressentons contre les éléments qui semblent se liguer contre nous est en réalité celle que nous ressentons vis-à-vis de notre inadaptation ou de ceux qui nous ont (mal) élevés, ne nous transmettant pas les codes nécessaires du monde.

Le retard est très souvent lié à un sentiment d’abandon diffus, un abandon initial qui échappe à la mémoire consciente. Dans la réalité, il est très difficile de changer cette propension au retard qui est structurelle. L’individu évalue mal le temps et perpétue l’abandon qui lui fait passer plus de temps avec lui-même, en attente, qu’avec les autres. C’est une forme d’exclusion où l’individu ne s’accorde pas le droit d’avoir sa place dans le monde.

Inadaptation au monde, différence, avance sur les autres, peur du changement, opportunité manquée, évolution difficile

S- Saucisson

La forme du saucisson ne laisse aucun doute sur son sens d’interprétation et pourrait n’être qu’un emblème masculin, mais quand on le retourne comme une peau de saucisson, on obtient : les hommes sont si sots.

T- Tache

La tache n’est évidemment pas un symbole positif. Si elle apparaît sur un vêtement, elle montre que dans notre apparence ou dans notre comportement, une chose ne va pas. Le sentiment de gêne éprouvé pendant le rêve est symptomatique et proportionnel au « détail » qui cloche actuellement dans notre vie. Ce peut être quelqu’un qui nous pollue.

Une tache sur un meuble, un tapis, un mur symbolise un détail dérangeant qui pollue notre confort intérieur. La tache a pour fonction de mettre l’accent ou le doigt sur un défaut qui devient trop visible, donc gênant et qui pourrait nous desservir ou devenir dangereux pour nous.

Détail qui gâche un ensemble, pollution, gêne intérieure, comportement atypique.

U - Union

Les rêves d’union sont très proches de la symbolique du mariage. Cette union est représentée par la rencontre physique de deux corps. Mais il n’y a pas ici de sexualité exprimée, simplement la joie d’être avec l’autre, contre l’autre, de se sentir fondre dans l’autre. Cette union symbolise une rencontre intérieure et spirituelle. Elle laisse une sensation de plénitude et de bonheur retrouvé qui demeure au réveil. C’est la rencontre des aspects intérieurs, féminin et masculin, l’anima et l’animus, la reconnaissance de ceux-ci qui génère ce rêve. L’équilibre et l’harmonie intérieure succèdent à un sentiment de scission intérieure. « L’autre », celui à qui on s’unit, est la partie cachée de la personnalité qui émerge et s’accorde à la partie visible. Un long travail a été nécessaire pour arriver à cette plénitude. Le sentiment de plénitude subsiste longtemps après le réveil.

Harmonie intérieure, sérénité, accord des parties opposées individuelles (anima/animus).

V - Vêtements

Dans la réalité, les habits ou les vêtements ne sont qu’une simple apparence à laquelle il ne faut pas toujours se fier, ceux des rêves ont une importance bien plus grande quand ils sont clairement représentés. Ici, l’habit fait le moine, et le costume situe parfaitement le personnage. Ces vêtements extérieurs sont révélateurs de ce que nous sommes réellement au fond de nous. Ils sont comme une seconde peau. Il est donc important de savoir si nous sommes parfaitement à l’aise dans nos vêtements pendant le rêve.

Les vêtements sont les représentations des comportements qu’on nous a transmis, que nous avons adoptés ou que nous recherchons.

Les vêtements du bas sont toujours en relation avec un principe féminin, et inversement, ceux du haut avec un principe masculin. Le rêve insistera dans ce sens si ce détail à de l’importance. Les vêtements sont presque toujours révélateurs de tendances séductrices. Plus que la fonction sociale, ils insistent souvent sur le caractère sexué de la personne en l’accentuant.

Comportements, us et coutumes hérités de la famille, représentation réelle de la personne.

W - Wagon

Quand nous sommes dans le wagon, le voyage vient de commencer. Tout va bien, nous n’avons pas manqué le départ. C’est un élément important du train, celui qui transporte les voyageurs. Il est tracté par des énergies puissantes : celles de la locomotive. Plus nous sommes près d’elle et plus nous sommes près de cette force, même si nous ne sommes pas encore maître de notre destinée.

Atteindre le wagon, s’asseoir dedans et voyager confortablement, voilà la finalité des rêves de train. Ici, tout va bien. Nous avons pris toutes les bonnes décisions, les bonnes directions, et nous nous en remettons aux forces motrices du monde. Nous savons utiliser toutes les ressources que le monde des hommes met à notre disposition. Nous voilà partis pour un voyage où il ne nous reste plus qu’à nous laisser porter quelque temps. Les décisions suivantes sont pour plus tard. Notre vie avance sur des rails et nous jouissons du déplacement.

Le confort du wagon est relatif à l’histoire entreprise, à la situation plus ou moins confortable que nous vivons.

Habitacle du voyageur qui avance, moment de contemplation, transport intérieur, bonne direction de vie.

X

La lettre X peut apparaître seule, parfaitement visualisée dans un rêve, comme une équation à une inconnue à résoudre. Elle s’impose aussi dans sa redondance par l’usage itératif de mots la contenant.

X, c’est l’inconnu, l’énigme à résoudre. Ce qui est classé X, c’est ce qui est interdit, secret ou licencieux. Si c’est porno, ce n’est pas pour nous. X, c’est aussi la cible à atteindre ou une de plus sur un tableau de chasse.

La lettre X symbolise ce qui est interdit, censuré ou caché. Cet usage vient de la forme en croix, la diagonale qui barre ou annule.

Censure, secret, mystère, cible.

Y

Tout comme le X, la lettre Y peut apparaître en rêve dans sa forme pure ou stylisée. La première évocation sera celle du chromosome Y déterminant du genre masculin. Le Y symboliserait donc le principe masculin, même si cette approche peut sembler par trop lapidaire et être assénée à coup de lance-pierre dont la forme rappelle bien celle du Y.

Z - Zèbre

Le zèbre symbolise une nature sauvage qui ne peut pas être domptée ou domestiquée. Comme chez le tigre, sa robe aux rayures noires montre les zones d’ombre qui voilent encore la conscience. Cette dualité de la personnalité peut être fascinante pour l’extérieur, mais elle demeure dangereuse.

En psychanalyse, le zèbre, c’est une personnalité atypique, une terminologie équivoque pour parler des surdoués ou des hypersensibles.

Nature fragmentée et indomptable, double personnalité, dualité, étrangeté.

Wear Me Like Water

Steph WilsonSinead O'Dwyer

Réalisé par Steph Wilson pour la collection printemps-été 2020 de Sinead O’Dwyer, le film Wear Me Like Water célèbre le corps de la femme comme le centre d’un monde utopique.

Avec sa collection de diplôme au Royal College of Art, O’Dwyer a mis en place une esthétique non-normative en combinant des vêtements aux formes sculpturales avec des textiles délicats. En utilisant sa propre mère et ses amies comme muses, elle veut représenter celles qui ne sont d’habitude pas montrées en tant que corps féminin idéal. Son style et son esthétique ont encore évolué dans sa nouvelle collection, avec des moulages de silicone illustrant les nuances de chacun des corps sculptés : chaque courbe, chaque pli se donne à voir à travers la matière rigide et transparente.

La photographe Steph Wilson (REVUE 7) est captivée par ces vêtements de Sinead O’Dwyer et a choisi de transmettre par le biais d’un film le message qui sous-tend la collection : « Le travail de Sinead se concentre sur ce thème de « rentrer dans la peau de quelqu’un d’autre », en référence à ce problème des tailles de vêtements utilisées par l’industrie de la mode qui ne cessent d’avoir des effets négatifs sur la manière dont on se sent dans nos corps. J’avais le sentiment que cela devait être exprimé à travers de quelque chose de très beau. L’atmosphère générale le jour du tournage était merveilleuse, comme échappé d’un rêve : toutes ces femmes de toutes les tailles flottaient et riaient, pleines de joie. »

Wear Me Like Water est un film habité par ces questions qui traversent le travail d’O’Dwyer et Wilson depuis des années : la représentation de la féminité et le quotidien du corps à travers le regard d’une femme.

Depuis sa présentation pendant la Fashion Week de Londres en Septembre, Wear Me Like Water a gagné le prix SHOWstudio 2019 du meilleur film d’une marque de mode.

Texte par Philippa Nesbitt

Réorganiser la réalité

Gabriel Kuri

Depuis une vingtaine d’années, l’artiste mexicain installé à Bruxelles, Gabriel Kuri, met en lumière le banal à travers la sculpture. Ses œuvres incluent des objets de tous les jours, tels que des distributeurs de papier et des comptoirs de cuisine qu’il traite rarement comme des objets trouvés ou des ready-made. Il préfère explorer l’ordinaire en modifiant son échelle (par exemple, des allumettes d’un mètre) ou sa composition matérielle (par exemple, des tickets de caisse devenus tapisseries). L’intérêt de Kuri pour le quotidien, qu’il s’agisse du sien ou de celui des habitants des différentes villes dans lesquelles il a habité, confère naturellement à ses œuvres un air d’instantané de la vie au début du XXIe siècle.

Piero Bisello Vous êtes originaire du Mexique, mais vous avez vécu dans différents pays. Quelles sont les raisons de ce nomadisme ? Sont-elles liées à votre vie professionnelle ou personnelle ?

Gabriel Kuri je ne peux jamais séparer les deux, mais heureusement, je peux travailler partout où je vais. Mais je ne pourrais pas me déplacer pour des raisons professionnelles si ma vie personnelle m’en empêchait, et vice versa. Heureusement, il n’y a plus simplement un ou deux centres mondiaux d’art contemporain, il n’y a plus d’hégémonie d’un lieu spécifique. Vous n’êtes plus obligé d’être à Paris, comme au début du XXe siècle. De nos jours, on peut être à peu près partout, tant qu’il s’agit d’une ville. Le contexte a radicalement changé depuis l’époque où j’étais étudiant, alors que New York commençait à peine à perdre cette hégémonie dans le monde de l’art. Maintenant, si vous dites aux étudiants en art que New York est le seul endroit qui compte, ça les fait rire.

PB Vous souvenez-vous du moment où vous avez décidé de devenir artiste ?

GK Je ne pense pas qu’il y ait un moment précis où j’ai décidé de devenir artiste. Je n’ai pas eu de révélation et je n’ai pas d’histoire extraordinaire à raconter. Très jeune, je savais déjà que je voulais me consacrer à quelque chose de créatif. J’ai toujours été très inspiré par le travail d’autres artistes, que je l’aie vu exposé ou découvert dans des livres, et l’idée de voir le monde à travers les yeux de l’artiste me séduisait.

PB En tant que jeune étudiant en art, vous n’étiez donc attiré par aucun métier particulier, aucune technique spécifique ?

Gabriel Kuri, sorted, resorted, vue d’exposition, WIELS–Contemporary Art Centre, Brussels, 2019.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de : Sadie Coles HQ, Londres; kurimanzutto, Mexico, New York; Galleria Franco Noero, Turin; WIELS–Contemporary Art Centre, Bruxelles; Esther Schipper, Berlin.