C.Q.F.D. de la marque de mode contemporaine

Études Studio

À contre-courant des lois classiques du marketing qui prônent la cohérence absolue des codes et la lisibilité immédiate de toute expression institutionnelle, le collectif Études Studio anime à Paris une marque de mode d’un nouveau genre.Elle s’est construite par rencontres et affinités électives entre ses six membres, toujours en mettant à l’honneur la pluridiscipli-narité des métiers et de la production. Sa philosophie se lit en filigrane dans son nom qui, en juxtaposant deux mots signifiant la même chose en deux languesdifférentes, rappelle autant l’intelligence créative de l’étude que l’importance d’une signature collective et directement inspirée des dynamiques internes au studio d’artiste.

Études Studio a maintenant cinq ans. Inscrite depuis 2012 parmi les noms les plus suivis dans le panorama international, la marque de mode française y fait figure de paradigme de ce qu’est une enseigne de style contemporaine. Tout en étant connue principalement pour son prêt-à-porter, elle a habitué son public de clients, lecteurs et spectateurs à une panoplie d’expressions créatives qui s’étendent bien au-delà du vêtement. Si d’un côté cet éclectisme réfléchit celui de l’univers actuel du style (qui s’étend de la création et ses multiples mises-en-ambiance tous médias confondus, à l’interaction en temps réel avec les populations de clients et de followers), il parle aussi de la nature d’Études, née non pas d’un projet commercial, mais du partage d’une même sensibilité créative parmi les membres du collectif qui l’a créée.

Jérémie Egry et Aurélien Arbet, co-fondateurs de la marque, se rappellent : « C’est dans les suburbs grenoblois, où nous faisions à l’époque du graffiti ensemble qu’a vu le jour un premier projet de streetwear, intitulé Hixsept, correspondant clairement à l’époque et à l’âge que nous avions.» À partir de ce moment le groupe a commencé à s’agrandir, à l’instar d’un rhizome deleuzien, en intégrant d’autres têtes pensantes, d’autres savoir-faire et en s’ouvrant à d’autres finalités. Les dernières collections de Hixsept furent donc dessinées par José Lamali, commercialisées par Antoine Belekian et vendues dans la boutique grenobloise de Marc Bothorel. L’arrivée de Nicolas Poillot en 2006 correspond au moment de la création de la maison d’édition JSBJ — Je Suis une Bande de Jeunes. Jérémie poursuit : « Au fil des différents projets initiés en dix ans, nous avons pu expérimenter, apprendre, prendre conscience de ce qu’étaient les outils (la direction artistique, la publication de livres, la photographie, la création de mode) et de ce que nous avions envie de faire. Puis en 2012 nous avons senti la nécessité d’affirmer la cohérence de ces univers en les rassemblant sous une même entité qui serait plus en phase avec nos âges et notre époque».

Cependant, dans Études Studio le livre a pris une place totalement complémentaire à la création de mode sans en devenir une déclinaison. Nicolas Poillot précise : « La ligne éditoriale se développe principalement autour de la photographie contemporaine tout en y intégrant des collaborations avec des artistes contemporains. Le positionnement reste de niche, les tirages limités et les publications se font aussi bien avec des noms émergents ou plus établis. Tous sont également susceptibles d’être impliqués dans des side project pluridisciplinaires et ponctuels. De toute façon, au départ de tout ce qu’Études fait, on retrouve la notion de collaboration, d’échange et de rencontre. » En regardant attentivement le fonctionnement de la marque, on peut même avoir l’impression que la réflexion menée autour du livre en est le pivot. Tel un incubateur, le livre est envisagé en interne comme un territoire de recherches et d’expérimentations. Un aspect confirmé par Jérémie : « Le livre fait sens car c’est un objet qui nous a beaucoup affectés. Étant une génération pré-Internet, c’est un objet physique qui a capté notre intérêt alors que nous étions très jeunes. La revalorisation de cet objet, dans une époque où il est amené à disparaître, est très intéressante. »

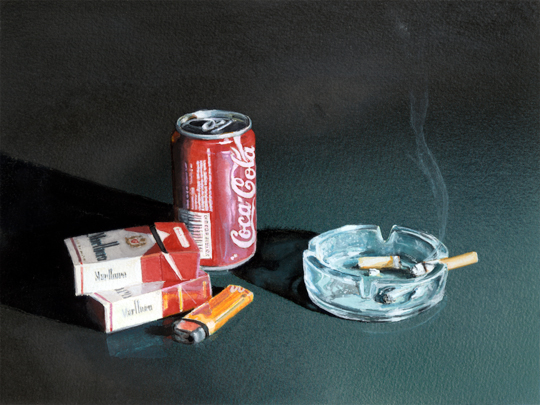

Dike Blair, Untitled, 1992.

La pertinence de cette approche se comprend encore mieux en considérant que la mode vit aujourd’hui une situation tout à fait similaire. C’est entre autre en réaction au phénomène fast-fashion, aux multiples scandales d’ordre éthique qui ont marqué nombre de marques internationales, et au galvaudage de la singularité que nous attachons à la notion de style par l’impressionnante entropie d’images produites, partagées et consommées en temps réel, que le marché du prêt-à-porter est en train de se muer en un univers complexe et fascinant de niches et de micro-niches, d’éditions limitées et de productions hybrides, toutes revendiquant à leur manière une qualité esthétique, matérielle ou culturelle accrue. Que l’on parle de vêtements ou de livres, le statut que ces deux artefacts ont dans la culture contemporaine les rend moins nécessaires, moins irremplaçables, et plus obsolètes, d’où le fait qu’on leur prête l’attention que l’on prête aux choses rares.

Études n’a pas vocation à être une marque intellectuelle, mais sa logique interne stimule l’intellect en suggérant qu’une marque de mode aujourd’hui est avant toute autre chose un « point de vue ». Sa pertinence tient donc au choix d’une posture, à savoir d’une manière qui lui soit propre d’interpréter notre socio-culture et de la rendre plus intelligible par ce qu’elle crée. Compte tenu de la variété de phénomènes (matériels, visuels, performatifs, olfactifs, artistiques et conceptuels…) qui se retrouvent aujourd’hui compris dans la notion de mode, cette marque a tout intérêt à valoriser une production « transesthétique » qui nous accompagne à travers différentes esthétiques et modalités perceptives. « Le point de vue à la base de chaque projet est le même, [seule] sa traduction est différente, tout comme les enjeux et les contraintes », insiste Jérémie, « mais la réflexion est toujours commune à tout ce que l’on fait. En ce moment, par exemple, nous publions un livre qui retrace cinq années de travaux photographiques. Bien que ces images puissent sembler tout à fait détachées de ce que les gens voient et pensent d’Études, pour nous elles représentent notre ADN. Par elles on parle d’observer la ville et de l’influence que cet espace à sur l’individu. »

À la lumière de ces considérations on pourrait légitimement affirmer que la marque de mode a aujourd’hui la marge de manœuvre d’un discours traditionnellement réservé à l’art, à savoir celui d’une production capable de stimuler un éveil de la conscience dans son public, pour banal et quotidien qu’il puisse être. Nicolas indique :

« Art et mode sont indissociables pour nous, et ce n’est pas du tout un choix opportuniste, au contraire, c’est pour nous une manière assez naturelle de travailler. Le fait que l’art soit lié au mythe du détachement de tout propos fonctionnel ou de tout acte commercial, est quelque chose qui nous fascine. Le geste artistique, sa liberté, est inspirant d’où le fait que l’œuvre, l’image, la performance ou l’artiste même, soient toujours au départ de notre démarche »

Quand Jérémie affirme que l’expérience de l’art a été le déclencheur qui leur a donné l’envie de créer Études, on ressent dans ces propos la conscience que la phase de banalisation vécue par l’art de nos jours, en raison de son succès commercial et d’une audience de plus en plus populaire, n’est que la contrepartie de l’imprévisible moment d’« artisation » vécu par la mode — pour le dire avec les mot de Lipovetsky— avec laquelle l’univers artistique aime se lier de complicité. L’art a certainement encore un rôle d’éclaireur dans notre culture. Mais parallèlement à cela, on soupçonne aujourd’hui la marque de pouvoir s’instaurer en tant que forme artistique nouvelle ou, du moins, comme un acteur culturel à part entière en effaçant le stéréotype désormais désuet entre commerce et création.

Texte par Luca Marchetti