C.Q.F.D. d’un certain regard, le gaze

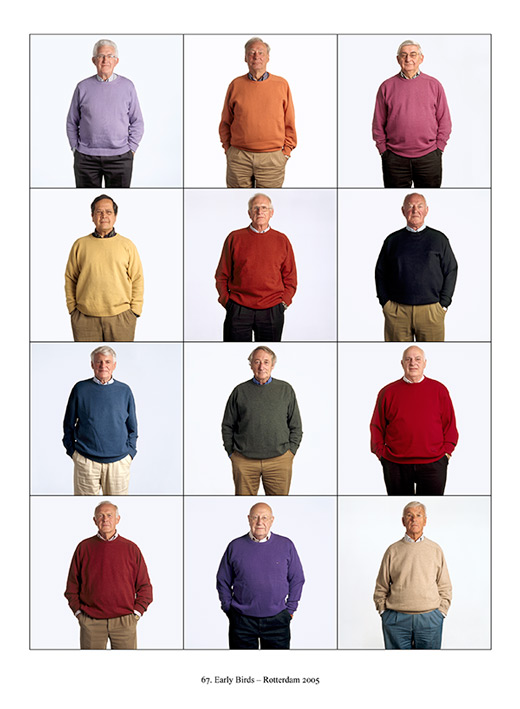

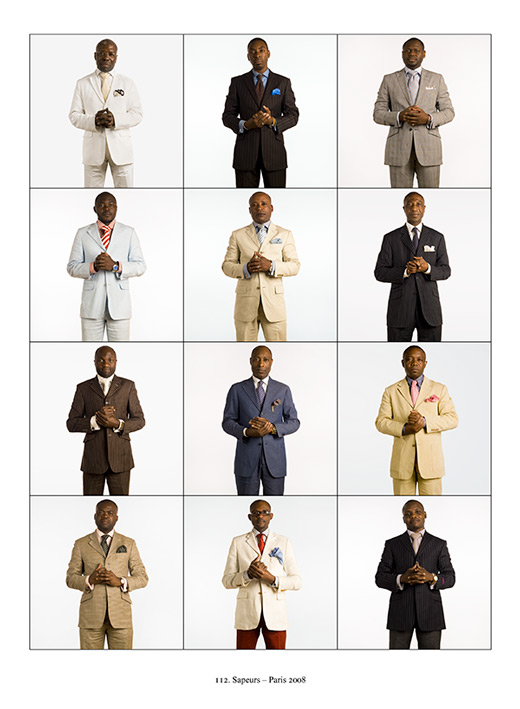

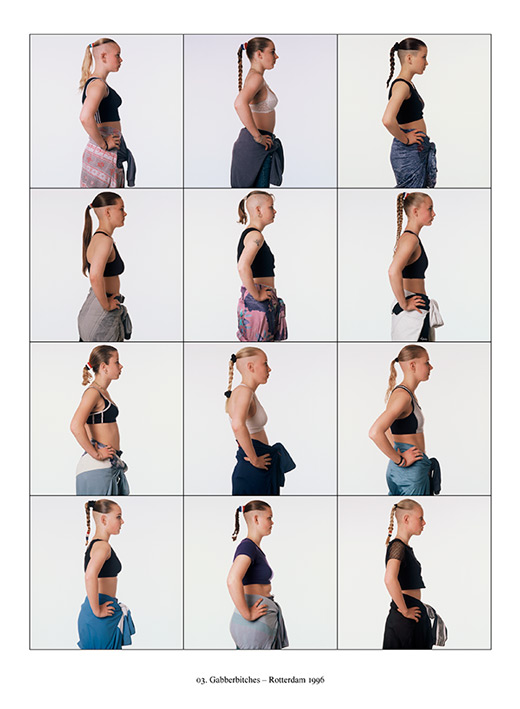

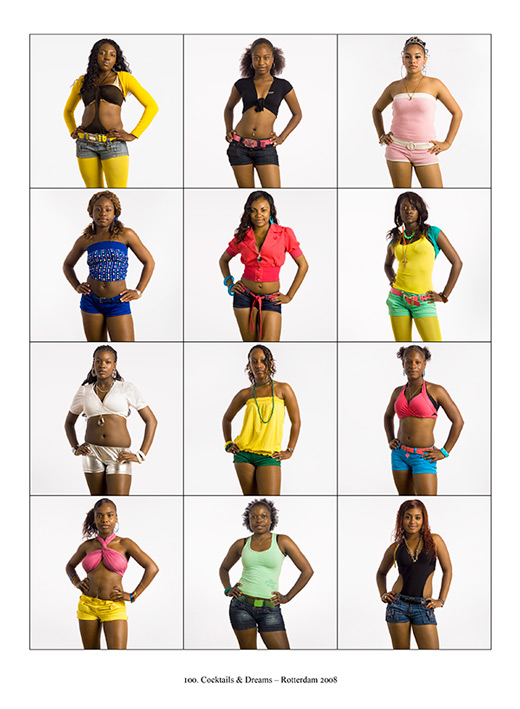

Exactitudes

Depuis vingt ans Exactitudes (composé par Ari Versluis et Ellie Uyttenbroek) repère et catalogue des phénomènes de mode non-officielle, saisis dans les lieux d’agrégation sociale les plus disparates. Leur travail révèle et documente une accélération spectaculaire des mutations du rôle de l’apparence et du style au sein de la société.

Parallèlement à l’explosion dans la culture populaire contemporaine des formes narratives néo-cinématographiques – de la publicité aux séries télé, sans oublier les plateformes web telles que YouTube – l’image de soi a été érigée en medium multi-canal pour la représentation de l’individu, autant dans son contexte de vie que dans une myriade de contextes d’existence fictionnels – des environnements sociaux en réseau jusqu’aux jeux vidéo en ligne . Aujourd’hui, exister pose d’emblée la question du regard. Dans la dictature de l’image, le fait d’être en permanence regardé et de regarder nous transforme en media. Comme l’auteure Iris Brey le précise dans son analyse du regard à l’ère des écrans (Le Regard Féminin. Une Révolution à l’Écran, Paris, Éditions de l’Olivier, 2020), il s’agit ici d’une forme de regard bien particulier, que la langue anglaise traduit par gaze. Le gaze a la spécificité de communiquer une intentionnalité entre l’observateur et ce qu’il regarde, principalement déterminée par le « désir ». La mode est l’un des domaines de la culture où l’on peut observer le plus facilement comment le désir masculin – et donc le male gaze – a forgé une image idéale de la femme. Mais comme le montre la récente exposition Masculinities (Curateur Alona Pardo, Barbican, Londres, 20 février — 17 mai 2020), les faiseurs de style et, plus encore, l’œil des photographes ont aussi élaboré un idéal masculin, que le female gaze remet maintenant en question.

Luca Marchetti

Quel regard portez-vous sur l’évolution du street-style (pour autant qu’on puisse encore l’appeler street-style) au cours des deux dernières décennies ?

Ari Versluis

Les principaux changements ont accompagné les bouleversements culturels qu’ont connu les sociétés contemporaines, et la notion de style est passée d’une conception locale à une dimension mondiale. Quant à celle d’identité, nous avons pu observer un glissement progressif du modèle fondé sur la proximité ou l’appartenance à une tribu vers des processus de construction identitaire de plus en plus fluctuants, principalement sous l’impulsion de l’utilisation généralisée du web.

Luca Marchetti

En regardant votre travail, nous avons l’impression que ces comportements sociaux très particuliers, qui impliquent un style, peuvent être envisagés comme un double portrait. D’une part, en portant certains vêtements, nous offrons une certaine image de nous-mêmes. D’autre part, nous finissons presque toujours par faire des choix qui nous placent dans un cadre socioculturel assez spécifique, dans une sous-culture, un groupe professionnel ou même politique. Dans quelle mesure pensez-vous que vos modèles sont conscients de ce phénomène ?

Ari Versluis

Les gens sont tout à fait conscients de ce phénomène. Peut-être ne peuvent-ils pas le définir précisément, mais leurs comportements sont plus éloquents que les mots. Toutefois, gardez toujours à l’esprit que la plupart des gens ne sont pas vraiment libres de choisir la vie qu’ils veulent mener, en raison de revenus limités, de leur éducation religieuse, d’une formation insuffisante, de l’inégalité des sexes, etc. Le choix de son identité est un privilège offert à ceux qui disposent d’une éducation et de moyens économiques satisfaisants. En particulier à notre époque de politique identitaire, de néolibéralisme et de capitalisme de gangsters, où choix résolu et capacité à évoluer sont de véritables mantras des temps modernes, beaucoup ont le sentiment que les choses pourraient vraiment mal fonctionner et que le double portrait se craquèle.

Luca Marchetti

…cela soulève la question du « point de vue ». Le nôtre, bien sûr, mais aussi celui des autres. Pour que notre style soit compris – ou du moins qu’il ne soit pas mal interprété – nous devons prendre en compte, consciemment ou inconsciemment, les désirs, les goûts, les craintes, les centres d’intérêts… et plus généralement les capacités de décodage de ceux qui nous regardent. Cette question semble particulièrement importante dans le cas d’Exactitudes car vos photos paraissent en général « objectives » :sur un fond neutre, des portraits de 3/4 encadrés sont répétés à l’identique au point d’obtenir un catalogue de « looks », que l’on pourrait qualifier de volontairement impersonnels. Comment comprenez-vous la double fonction du « point de vue » dans le cas des codes vestimentaires ?

Ari Versluis

En fin de compte, Exactitudes est le fruit d’une observation minutieuse. Le produit d’un regard sans gêne sur les autres, destiné à comprendre leur look et leur attitude. Le style au sens large est considéré comme un langage sémiotique, dont le ton varie de la poésie à l’agressivité audacieuse. L’observation permet de découvrir des modèles socioculturels qui illustrent la manière dont les gens aiment à se distinguer en adoptant une certaine identité de groupe. Dans notre approche des modèles et dans le contexte du studio photo, notre regard est encore plus précis et nous zoomons sur l’histoire qu’ils racontent, révélant ainsi bien d’autres détails.

Cette rencontre mène à la production photographique, mais nous en apprend aussi beaucoup sur les participants grâce aux conversations que nous avons avec eux. Nous mettons également leur regard à profit lorsque nous leur montrons des photos d’autres participants du projet Exactitudes afin qu’ils contribuent avec nous à la création, en démystifiant l’idée de l’objectivité qui existerait indépendamment de l’appareil photo ou de notre regard. Ainsi, dans la phase finale d’assemblage d’une série, nous trouvons toujours l’occasion de vérifier et d’arranger à nouveau les détails…

Luca Marchetti

Il me semble que la notion de « regard » est devenue encore plus intrigante avec l’importance accrue que notre société accorde au partage d’images à distance, qu’il soit instantané (via les réseaux sociaux par exemple), ou différé (par exemple via la presse écrite). Aujourd’hui, toute personne vivant dans un contexte urbanisé sait inconsciemment qu’elle « crée une image » en étant simplement perceptible (par d’autres personnes ou par les caméras omniprésentes). Cette nouvelle « imagéabilité » –un concept qui, selon ses premiers théoriciens tels que Reyner Banham ou Kevin Andrew Lynch, constitue l’une des caractéristiques fondamentales de la culture pop – a-t-elle modifié le rapport des individus au style ces vingt dernières années ? Et comment ?

Ari Versluis De nos jours, quand on leurdemande si je peux les photographier beaucoup de gens répondent qu’ils sont d’accord« pour un selfie ». Cette délicieuse ambiguïté du vocabulaire est exemplaire : la nouvelle « imagéabilité » a radicalement changé la relation des individus au style. Tous ceux qui possèdent un smartphone peuvent en faire l’expérience. Surtout la génération TikTok qui exploite ces possibilités au maximum. Elle perçoit le style comme un vernis dans un quotidien où règne le performatif. C’est le résultat d’une culture de consommation très narcissique dans laquelle les jeunes comprennent très bien que tout ce qu’ils font devient un signifiant de ce qu’ils sont. Leurs actes et leurs acquisitions sont réalisés pour ce qu’ils signifient plutôt que pour ce qu’ils « sont ». C’est aussi simple que cela. C’est presque du racolage : « Je te force à me regarder. Tu me regardes, donc je suis important en cet instant T ». C’est un phénomène majeur, qui implique également que beaucoup de nos contemporains ont tendance à dire non aux réseaux sociaux, à la pression de leurs pairs, à la surveillance potentielle qu’ils exercent (qui, en effet, est une forme de pouvoir) et ne les prennent plus trop au sérieux.

La question d’identité sociale est donc plus actuelle que jamais : affiner la réalité est une nécessité permanente.

Luca Marchetti

À ce propos, en cette époque de débats passionnés sur le genre, le monde de la mode est fréquemment critiqué pour avoir façonné un imaginaire féminin au service du « regard masculin ». Avez-vous observé cette tendance dans l’imaginaire collectif du monde de la mode et si oui, en avez-vous tenu compte dans votre travail et de quelle manière ?

Ari Versluis

Le talon haut qui torture les femmes est la cravate qui étouffe les hommes. Les deux sexes étaient pris au piège d’un même jeu biaisé – barbant aujourd’hui – instauré par la vieille école. C’était peut-être vrai par le passé, mais aujourd’hui l’imaginaire collectif de la mode crée de la diversité et une réalité changeante, s’éloignant des idéaux binaires glamour. Les représentations anticonformistes des genres, l’hybridité culturelle, les collections mixtes et durables,les identifications propres à chacun – chaque fois qu’elles apparaissent comme une forme de néo-conservatisme – esquissent une évolution plus radicale de la société vers une nouvelle approche de la réalité…

Luca Marchetti

…c’est vrai, pour l’instant il s’agit plutôt de niches de style. Les grandes marques et les grands groupes de mode semblent en effet avoir du mal à se défaire des archétypes identitaires traditionnels. Cependant, ces injonctions socioculturelles produisent indéniablement l’inverse, que l’on peut comprendre comme une réaction au regard masculin et qui préfigurent un regard féminin. Cela s’observe dans les défilés de mode – des événements assez éphémères – et progressivement dans les représentations photographiques popularisées par de nombreux nouveaux titres de presse. La photographie étant aussi votre principale forme d’expression, diriez-vous que son interprétation du style est une sorte d’autofiction et de fiction collective ?

Ari Versluis

Je pense que oui. Les nouvelles générations de professionnels de l’image produisent des scénarios de style facilement accessibles. Leur public peut sans effort se projeter dans ces récits en images de nouvelles identités. À l’inverse, ils utilisent les mêmes outils et stratégies visuelles d’« auto-imagination » pour se présenter sur les réseaux sociaux et dans les contextes de vie sociale.