Magritte et Alain Robbe-Grillet : l’ère du soupçon

Joy des Horts

Publié en 1975, La Belle Captive est un roman d’Alain Robbe-Grillet illustré par René Magritte. Cette collaboration est l’occasion pour l’historienne Joy des Horts de revenir sur les liens entretenus par le Nouveau roman et le Surréalisme.

157 pages d’une prose déconstruite et palpitante. 77 reproductions en couleur d’un univers surréaliste. Ceci n’est pas une pipe, mais le roman à quasi quatre mains La Belle Captive, publié en 1975, sous la plume d’Alain Robbe-Grillet et illustré par René Magritte. Si le nom du romancier reste lié à l’école du Nouveau Roman, ses attaches avec le surréalisme sont avant tout esthétiques. Né en 1922, soit deux ans avant la publication du premier Manifeste du Surréalisme d’André Breton, il n’a jamais rencontré le peintre belge de son vivant. Pourtant, l’auteur des Gommes ou de La Jalousie partage avec Magritte cette même envie de bousculer les conventions, littéraires et artistiques. Tous deux enclins aux jeux de chausse-trappes, faux miroirs et autres allégories ironiques, le peintre faussement figuratif et l’auteur extra-fictionnel nous livrent leur part de pensée abstraite.

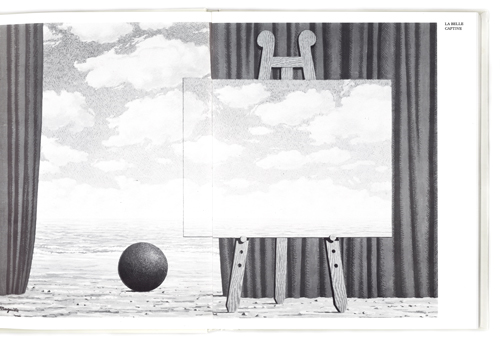

La Belle Captive, I

Notes sur le Nouveau Roman

En 1927, le poète Paul Nougé décrit les images de René Magritte comme « excellentes pour l’esprit, à condition de savoir s’en défendre ». Cette mise en garde sibylline, Alain Robbe-Grillet n’en a cure. Auteur flamboyant, célébré pour ses romans Les Gommes (prix Fénéon 1954) et Le Voyeur, il découvre l’œuvre de l’artiste auprès de sa veuve, Georgette. Cette rencontre est le point de départ d’une diégèse visuelle et littéraire, dont le résultat est un roman construit autour de six toiles achevées entre 1931 et 1967, chacune intitulée La Belle Captive. Quatre vues de mers, deux de paysages, plus énigmatiques les unes que les autres. À première vue, un seul point commun : toutes représentent un tableau sur chevalet — soit une peinture dans une peinture — un procédé de mise en abyme cher à Magritte. Les toiles fictives dépeignent le paysage en arrière fond, mais ce trompe-l’œil est interrompu par le cadre interne, contredisant une éventuelle persistance dans l’image. Ainsi, bien que l’arrière-plan et le premier plan se chevauchent, la perspective est faussée. Magritte nous place face à une énigme : la toile dépeinte est-elle transparente ou opaque ? Regardons-nous à travers des images au loin ou ces images sont-elles devant nous ? Cette ambiguïté crée un paradoxe visuel irrésolu.

Ce qui semble lier cette série est « l’indécidabilité » de la représentation. Comprendre : son incapacité à refléter ce qu’elle est vraiment, et que, dans le jeu de sens à la fois caché et montré, Magritte laisse au spectateur le soin d’en résoudre l’énigme. Nous entrons dans « l’ère du soupçon ». C’est cette réalité faussée qui séduit Alain Robbe-Grillet, comme point de départ pour La Belle Captive.

La Belle Captive, II

Durant toute sa carrière, Alain Robbe-Grillet a illustré la constatation suivante d’un glissement vers cet autre réel, exprimé dans Pour un Nouveau Roman : « Ce qui fait la force du romancier, c’est justement qu’il invente, qu’il invente en toute liberté, sans modèle. Le récit moderne a ceci de remarquable : il affirme de propos délibéré ce caractère, à tel point même que l’invention, l’imagination, deviennent à la limite le sujet du livre. »

René Magritte, Le monde visible, 1947.

Collection privée — Photo : Bijtebier

René Magritte, Les vacances de Hegel, 1958.

Collection Galerie Isy Brachot — Photo : Galerie Brachot

Il n’est donc pas surprenant, que, parmi tous les artistes surréalistes, il ait choisi Magritte, tant sa peinture entretient avec les mots un commerce intime, qu’il en fasse un motif à part entière ou plus conventionnellement son titre. Dans l’œuvre emblématique La Trahison des Images (1928), la première question à laquelle nous sommes immédiatement confrontés est l’apparent parti pris d’un décalage entre les images et les mots. L’artiste explique longuement dans ses Écrits complets ainsi que dans les Lettres à André Bosmans que l’emploi très personnel qu’il a des mots dans sa peinture avait pour origine une alchimie « verbo-picturale », les mots et les images peintes concourant ensemble à la création. La Belle Captive en est l’exemple même, diégèse à la fois picturale et verbale de juxtapositions et de discontinuités narratives. Et c’est dans ce refus de ce que Barthes appelle « l’effet du réel », que Robbe-Grillet nous livre un commentaire très personnel des toiles de Magritte et du surréalisme en général. Le roman s’ouvre donc sur une reproduction en couleur du Château des Pyrénées (1959) de Magritte, représentant un rocher dans le ciel, suspendu au-dessus de la mer. Puis ces mots :

« Cela commence par une pierre qui tombe, dans le silence, verticalement, immobile. Elle tombe de très haut, aérolithe, bloc rocheux aux formes massives, compact, oblong, comme une sorte d’œuf géant à la surface cabossée. »

Le récit robbe-grillétien débute, construit sur un principe de glissement et l’opposition constante à tout principe de référentialité définitive : coulée des mots à l’intérieur de la phrase, puis des énoncés dans le roman, le tout entrecoupé de ruptures et thématiques syntaxiques. Et si la roche de Magritte ressemble à un œuf, c’est indubitablement celui qui génère et contient le roman. Les images parlent, l’écriture voit. Le lecteur averti déchiffre l’humour et les apories d’un texte circulaire, sans caractères clairement définis, où la répétition d’un thème devient développement diachronique et le titre d’un tableau surgit comme un mot de passe.

Seulement, une fois admise comme impulsion génératrice, c’est bientôt l’écart variable entre l’œuvre de Magritte et le texte d’Alain Robbe-Grillet qui devient le principal paramètre du jeu. Une tactique qui, selon l’auteur, invite le lecteur-spectateur à « prendre part à cette circulation du sens parmi les organisations mouvantes de la phrase qui donne à voir et du tableau qui raconte7 ». Ainsi, titres et œuvres servent-ils de prétextes au roman lui-même, et c’est au tour du lecteur de jouer avec l’intertexte et de donner un sens à la subversion des conventions narratives. L’on pourrait résumer la Belle Captive ainsi : l’illustration, par le caractère mouvant du texte et des images, d’une certaine mise en faillite de la forme romanesque elle-même.

Construire l’énigme

Réalité et fiction deviennent dès lors les deux instruments nécessaires pour construire l’énigme de La Belle Captive. Pour y parvenir, la tâche que s’assignent Magritte comme Robbe-Grillet est toute désignée : décoller le monde, par la pensée qui dissocie les choses, les images et les mots, disloque la représentation des corps et joue du langage dans le langage. Pour cela, trois procédés :

Déterritorialiser le réel

Chez Magritte comme chez Robbe-Grillet, l’illusionnisme est contesté autrement qu’en tournant le dos à la représentation ; l’opération est subtilement conduite en restant à l’intérieur du même code iconique, c’est-à-dire en mettant en question la représentation avec les moyens mêmes de la représentation, l’illusionnisme avec l’illusionnisme, le tableau avec le tableau. Cette mise en abyme est clairement énoncée dans la série de toiles La Belle Captive, invoquant la tradition illusionniste du tableau-fenêtre pour en montrer toute sa défaillance. Magritte semble reprendre un thème cher à Breton, qui assimile le tableau à une fenêtre, se préoccupant « de savoir sur quoi elle donne ». Mais la fenêtre du peintre belge ne donne sur rien — du moins rien de réel. Il intervient précisément sur ce point délicat de la situation surréaliste, en montrant l’impraticabilité des passages que l’illusionnisme persistant s’obstine à considérer ouverts.

René Magritte, La belle captive, 1967.

Collection Madame Georgette Magritte — Photo : Bijtebier

Alain Robbe-Grillet & René Magritte, La belle captive, La bibliothèque des arts, Lausanne, Paris, 1975.

© Cosmos Textes

© Madame Georgette Magritte

Bibliothèque Magali Lahely

Les autres figures du vide magritiennes telles que les cadres vacants, les boites gigognes, et autres mallettes béantes participent à ce déplacement de la réalité. L’esthétique du nouveau roman de Robbe-Grillet est fondée sur des incongruités similaires, favorisant un certain désordre diégétique en dépit des conventions réalistes. Dans l’autofiction, Le Miroir qui revient, il décrit d’ailleurs la place de l’auteur comme nécessaire à la dramatisation entre ordre et désordre, entre raison et subversion. La corrosion, chez Magritte comme chez Robbe-Grillet, est donc menée à l’intérieur même du réel afin de le déterritorialiser : d’une part, à l’égard de la présumée correspondance avec la chose (c’est le cas dans les œuvres L’usage de la parole I, 1928-29 ou La clef des songes, 1936), de l’autre, à l’égard de la complexité globale de la représentation et de la narration picturale (La condition humaine I, 1933).

Transformer le réel

L’énigme chez Magritte a donc pour origine une reconstruction de la réalité à partir de la déconstruction de la logique spontanée. Cet effet est également permis par les altérations qui s’opèrent dans certaines de ses œuvres. Il faut pour cela que l’objet à traiter soit le plus familier possible. Ce deuxième procédé consiste à transformer la matière du référent, incitant ainsi le spectateur à percevoir des objets surnaturels ou des situations dissonantes. Magie, par conséquent, d’œuvres telles que L’île au trésor (1942) ou La Mémoire (1957). Au bout de ce processus, le mystère :

« Les objets ne se présentent pas comme mystérieux, c’est leur rencontre qui produit

du mystère. »

De la même façon, les multiples métamorphoses, depuis le dédoublement — Les Liaisons Dangereuses (1926) — à l’extraction d’objets sortis de leur contexte — La voix des airs (1931) sont autant de mécanismes de déboîtement de la mobilité foncière des choses, des images, des mots.

Renommer le réel

Le troisième procédé de ce décollement au réel concerne enfin les titres. Jusqu’ici « commodité de la conversation », ils participent activement à cette entreprise d’enchevêtrement généralisé. De la même manière que les objets ne sont pas en soi mystérieux et que c’est leur déplacement et/ou leur transformation qui peut les rendre tels, c’est la rencontre de mots pourtant limpides et de situations distinctes qui produit in fine l’énigme.

Chez Magritte, les mots ne doivent ni expliquer ni rassurer :

« Les titres sont choisis de telle façon qu’ils empêchent aussi de situer mes tableaux dans une région rassurante que le déroulement automatique de la pensée lui trouverait afin de sous-estimer leur portée. »

C’est l’écart marqué par les titres désignant autre chose que les objets représentés (Les Vacances de Hegel, 1958) ou enfin sa pure et simple négation nominale (Ceci n’est pas une pipe). De la même façon, les images, les mots et les idées ne constituent pas dans La Belle Captive trois ordres séparés, mais trois modes spécifiques d’une même réalité : la pensée. Il s’ensuit que les mots peuvent être reçus comme des images et les images comme des mots, afin d’en déranger nos habitudes perceptives. En effaçant ainsi les frontières spontanément reconnues par un lecteur-spectateur entre ces trois entités, Robbe-Grillet se sert des mots pour doter ses images d’un pouvoir énigmatique. Déranger pour reconstruire, déconstruire pour déranger, tels sont les deux principes complémentaires de l’esthétique de ces deux artistes ouvrant la voie à une nouvelle poétique du titre.

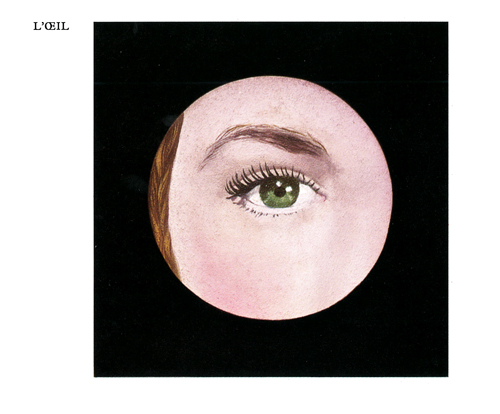

Mais qui est donc la belle captive ? Magritte nous met sur sa piste avec une poignée d’indices : voyons-nous le monde tel qu’il est réellement ou projetons-nous une fausse image de la réalité sur l’écran mental de la conscience ? Comment le langage colore-t-il ce que nous voyons ? Robbe-Grillet brouille les pistes. Son texte agit comme un faux miroir des œuvres, tantôt glissement, tantôt chevauchement, son mouvement perpétuel, suspendu au contexte des images, est la traduction de l’incertitude consubstantielle à toute perception. Il défigure et disloque le dernier témoignage de réalité. Or, c’est tout l’enjeu de La Belle Captive qui pose l’éventualité d’une possible confusion — ou plutôt symbiose — entre réalité et fiction. Les jeux de langage de Robbe-Grillet, comme les jeux visuels de Magritte l’attestent : il faut penser au large pour élargir le monde.

La belle captive est-elle la femme emmurée de La Femme Introuvable (1928) ? Celle mimant le plaisir érotique dans L’invention du feu (1946) ? Ou est-ce encore le cadavre de L’Assassin menacé (1927) ? Elle est tout cela et rien à la fois. La belle captive semble dès lors représenter la poursuite par les artistes d’une triple réalité : le sujet, l’objet et sa représentation. Elle s’applique dès lors à brouiller les frontières ambiguës entre peinture et littérature, réel et imaginaire, pointant par extension la relativité des systèmes de classification en tous genres. Robbe-Grillet, pour le dire avec Édouard Glissant, développe le versant plastique d’une « pensée archipélique » de l’hybridation ; une pensée tranchante, en équilibre sur le fil du rasoir, toujours prête à basculer, mais dont la force de frappe dépend précisément de sa versatilité.

René Magritte, L’œil, sans date.

Collection Madame Georgette Magritte — Photo : Bijtebier

Alain Robbe-Grillet & René Magritte, La belle captive,

La bibliothèque des arts, Lausanne, Paris, 1975.

© Cosmos Textes

© Madame Georgette Magritte

L’ultime fiction de l’auteur s’incarnerait dès lors dans cette puissance en actes, joueuse et malicieuse, qui allie le même et son contraire, l’envers et l’endroit dans un incessant jeu de faux semblants — un piège pour amateur de structures dépourvues de sens. En s’emparant des toiles de Magritte, Robbe-Grillet crée une œuvre ouverte, dont chaque aspect recèle un potentiel poétique. C’est une fois le dialogue activé entre peinture et littérature que nous découvrons la femme cachée, celle qui déborde du cadre pour contaminer imaginaire et réel, espaces artistique et physique, comme réserve d’art. De cette entreprise de déstabilisation patiente et tenue, le critique Maurice Blanchot y remarque un effet particulier sur le lecteur, qui comme Matthias dans Le Voyeur, se retrouve à la « limite où pourraient se rejoindre, en un dehors irreprésentable, les grandes dimensions de l’être. »

La belle captive des deux artistes prend son élan dans le rêve éveillé de l’inconscient et leur désir d’approfondir notre perception de la réalité.