Les coiffures

à l’échelle

Antoine Bucher

OU QUAND LES ARISTOCRATES AVAIENT

ENCORE TOUTE LEUR TÊTE ET BIEN PLUS

Au cours du dernier tiers du XVIIIe siècle, la coiffure féminine connaît une période d’extravagances capillaires durant laquelle la taille de la tête et des cheveux peut représenter près du tiers de la silhouette d’une élégante. La hauteur des créations conduit à les baptiser coiffures à l’échelle.

C’est au règne de Louis XVI que la vogue des coiffures hautes est généralement associée, mais il convient de noter l’existence de quelques précédents dans l’histoire de France. L’un d’eux, et sans doute le plus fameux est l’apparition de la Fontange. Décoiffée au cours d’une partie de chasse en 1680, la duchesse de Fontanges invente sur le vif une coiffure verticale à partir de sa jarretière. Le roi approuve, le succès est au rendez-vous et la coiffure prend à la fois plus de hauteur et le nom de cette maîtresse de Louis XIV. La poussée de croissance est toutefois limitée dans le temps et le règne de Louis XV reste, pour sa part, mesuré quant à l’ornement de la tête des femmes. C’est sans compter sur la dernière favorite du roi… Madame du Barry arbore en effet une coiffure toute en hauteur agrémentée de dentelles, plumes et fleurs naturelles lors de sa présentation à la cour en 1769. À cette occasion, le coiffeur dissimule même dans les cheveux des fines bouteilles d’eau dans lesquelles trempent les tiges des fleurs.

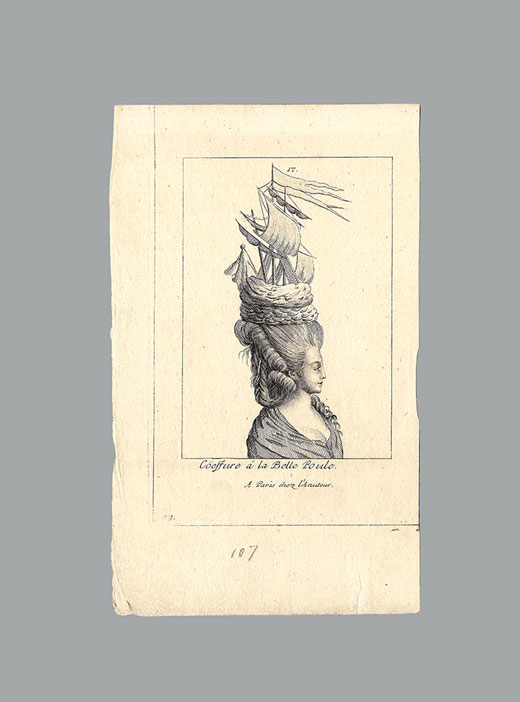

Les années 1760, 1770 et 1780 sont alors marquées par la puissance grandissante des coiffeurs grâce au développement de structures verticales. Les images de coiffures se multiplient alors comme jamais auparavant. Le naturel n’est pas à la mode et les têtes se vêtent de compositions de plus en plus architecturées. Construites souvent avec un coussin nommé pouf, elles sont gonflées à l’aide de crin et de faux cheveux. Ces véritables pièces montées se parent de rubans, de dentelles, de perles, de fleurs, de pierres, et parfois même de petits personnages de cire, d’oiseaux empaillés ou de maquettes. Les références à l’antique mais surtout aux actualités deviennent le sujet de ces coiffures. Le dernier opéra, une pièce de théâtre, la vaccination du roi ou une victoire militaire se transforment en sculptures capillaires. L’une des plus célèbres de l’époque est la Belle Poule, créée en hommage à la victoire navale du navire français éponyme contre la flotte anglaise en 1778.

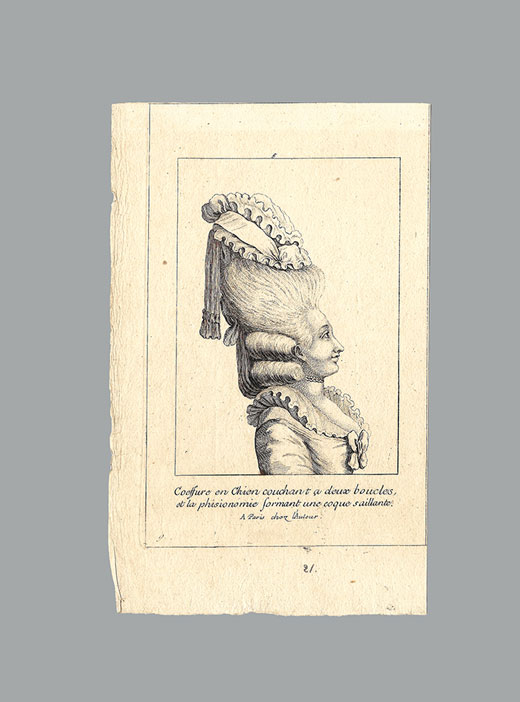

Coeffure au chien couchant, gravure d’une suite de 31 Coiffures, inspirées de la Gallerie des Modes et Costumes Français (Allemagne, circa 1780). Librairie Diktats.

Elle comporte au sommet du crâne une maquette de bateau. En cette période d’extravagances, les coiffeurs se revendiquent comme de véritables artistes et utilisent la gravure pour faire connaître leurs créations et asseoir leur autorité. Legros fait ainsi paraître un traité illustré, Davault des almanachs et Depain des estampes. Ce dernier publie trois suites d’eaux-fortes représentant des coiffures entre 1777 et 1790. La première, Au Beau Sexe se compose de douze planches présentant des créations qui n’ont rien à envier à celles que Léonard, le coiffeur de Marie-Antoinette réalise pour la reine de France. Wartell immortalise d’ailleurs en 1777 « l’Autrichienne » dans un portrait dédié à la Comtesse de Polignac. Les cheveux de l’élégante jeune femme sont coiffés pour former quatre boucles sur les côtés et surmontés au sommet de trois plumes qui surplombent des couronnes de fleurs et des rubans.

La correspondance entre Marie-Thérèse d’Autriche et Marie-Antoinette ne manque pas d’ailleurs d’évoquer les cheveux de la jeune souveraine. L’impératrice appelle alors sa fille à plus de sobriété dans ses coiffures dont elle condamne la taille et les ornements. Copiées dans les différentes cours, les coiffures hautes deviennent un sujet de caricature dans toute l’Europe. Les gravures exagèrent la hauteur des compositions et le caractère impraticable de ce type d’ornement. Malgré leur coût élevé, un encombrement non négligeable et des démangeaisons fréquentes dues à l’hygiène limitée et à l’utilisation de pommades pour fixer l’ensemble, les coiffures hautes restent à la mode jusqu’à la Révolution. Et même, un petit peu au-delà. Les coiffeurs tentent en effet de les adapter au goût révolutionnaire. Depain est ainsi l’un des rares à publier des gravures de mode au moment de la Révolution et les planches de sa troisième suite parue vers 1790 reproduisent des coiffures aux noms évocateurs : sans Redoute, à l’Espoir, aux Charmes de la Liberté, à la Nation. Portant encore la mention « avec privilège du roi », elles constituent de précieux témoignages des toutes premières années postrévolutionnaires. Trop associées avec l’aristocratie, les coiffures hautes ne survivent toutefois pas longtemps à la décapitation de la clientèle.

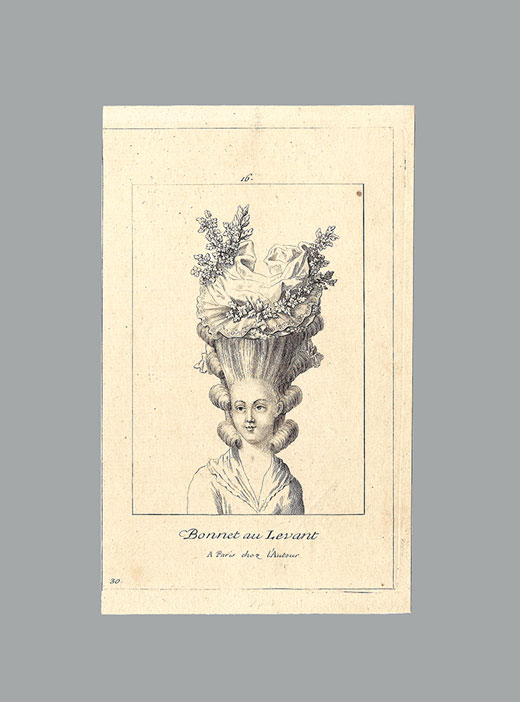

Bonnet au Levant, gravure d’une suite de 31 Coiffures, inspirées de la Gallerie des Modes et Costumes Français (Allemagne, circa 1780). Librairie Diktats.

La Belle Poule, gravure d’une suite de 31 Coiffures, inspirées de la Gallerie des Modes et Costumes Français (Allemagne, circa 1780). Librairie Diktats.