(C6 H8 O6)n

Sean Raspet

L’œuvre de Sean Raspet s’inscrit dans un univers visuel de formes industrielles dont l’austérité peut surprendre. Cette rigueur est sans doute due au fait que la forme est rarement la finalité de sa production. Artiste chimiste, l’américain – basé à Los Angeles – travaille autour du vivant et manipule les molécules afin de mettre en place fragrances et autres formules de synthèse. Dès lors, et au fur et à mesure que les projets se concrétisent, les structures chimiques se croisent avec des structures sociales et économiques, offrant à ses recherches une complexité insoupçonnée et un véritable écho politique. Raspet a notamment co-fondé Nonfood, une société spécialisée dans les produits alimentaires à base d’algues, conjuguant les bienfaits nutritifs du végétal à une démarche durable. Il s’entretient ici avec Hamid Amini et évoque l’évolution de son travail.

HAMID AMINI

Votre pratique est influencée par les systèmes de circulation et de reproduction, ainsi que par l’économie sur laquelle ils se fondent. Vous dites parfois que ce sont les faiblesses des chaînes d’approvisionnement alimentaire qui vous poussent à soutenir des projets comme Nonfood. La Covid a obligé une grande partie de la population mondiale à porter pour la première fois un regard critique sur les chaînes d’approvisionnement au niveau international, en raison des risques permanents d’infection zoonotique auxquels ils nous exposent et de leur impact sur la santé et les moyens de subsistance de travailleurs essentiels au secteur alimentaire. Bien des choses ont changé – et continuent de changer – très rapidement. Comment, le cas échéant, vos recherches en cours sur l’approvisionnement et la circulation sont-elles affectées par les bouleversements radicaux auxquels nous assistons ?

SEAN RASPET

Il a été intéressant de constater une évolution de l’opinion publique dans ces domaines. Une des raisons qui m’ont poussé à me pencher sur les chaînes d’approvisionnement et les spécificités concrètes de notre mode de production, c’est qu’on les prenait très rarement en compte, et que la plupart des gens les ignoraient pratiquement (du moins des membres d’une certaine classe sociale et sur certains territoires). Elles n’étaient certainement pas une composante du discours sur l’art – en fait, je vois dans l’art un angle mort majeur/une contradiction dans ce domaine, en ce sens qu’on considère souvent qu’il est indépendant du système économique.

Nous vivons dans un environnement où les interactions sont considérables et nous pensons souvent à ces interactions en termes d’« écrans », de « réseaux », etc., mais nous sommes beaucoup moins conscients de la façon dont les produits sont fabriqués (et par qui) et de quoi ils sont faits (des matériaux qui les composent, et ce jusqu’aux molécules), ce qui constitue une forme d’interaction à part entière. Ma démarche se concentre sur les supports concrets qui sous-tendent la culture actuelle et rendent son fonctionnement possible.

De la même manière, je m’intéresse particulièrement à la production agroalimentaire et aux aliments, car ils sont essentiels à notre fonctionnement métabolique – et à tout ce qui en découle. Je ne sais pas encore comment va évoluer mon travail dans ces domaines, mais j’ai été frappé de constater en temps réel à quel point tout est fragile, à bien des égards.

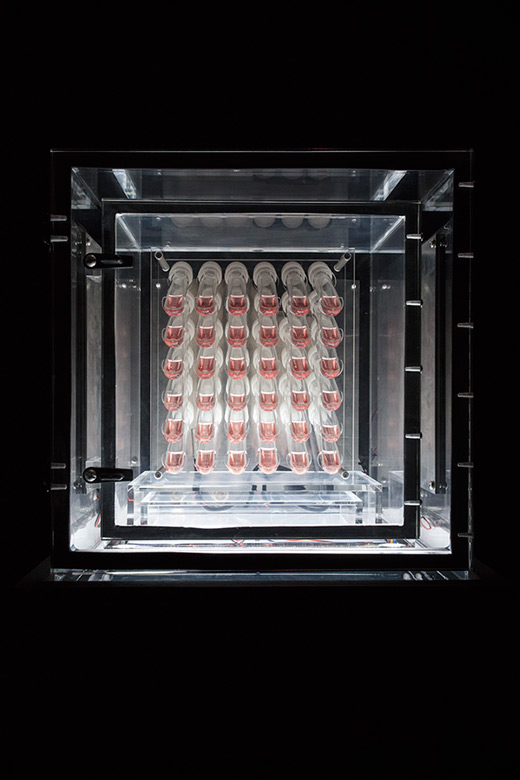

Kiara Eldred & Sean Raspet, Screen (EP1.1 iPSCs stem cell line-derived human retinal organoids), 2018-2019.

Avec l’aimable autorisation des artistes et d’Empty Gallery.

HAMID AMINI

On a pu lire que vous vous inspirez des constructivistes soviétiques, des productivistes et du Bauhaus. Y a-t-il des artistes qui ont plus particulièrement influencé – ou qui influencent actuellement – votre travail ?

SEAN RASPET

Je trouve cette période extrêmement intéressante. Tant de choses se sont produites en l’espace de cinq ou dix ans. En particulier la transition du constructivisme soviétique au productivisme, quand l’art est passé dans le domaine de la production de masse et de l’économie. On a en quelque sorte abandonné le vieux bagage de la pensée et de la pratique artistique pour reconnaître sa nécessité dans le cadre d’une transformation sociale plus large.

De toute évidence, elle fait écho à l’intérêt que je porte aux domaines des systèmes économiques et de la circulation, même si on ne peut pas simplement répéter cette histoire/réponse aujourd’hui. Elle nous éclaire plutôt quant aux possibilités (et aux difficultés) qui se présentent à nous.

Dans l’ensemble, la démarche a été vraiment collective et je trouve plus intéressant de la considérer comme telle, plutôt que comme la somme du travail d’artistes qui ont individuellement influencé le monde que nous connaissons aujourd’hui.

Cependant, les travaux de Varvara Stepanova et Lyubov Popova sur la production de textile et de vêtements ont figuré parmi les plus réussis et les plus concrets dans le cadre de la fabrication et de la diffusion de masse de l’époque.

HAMID AMINI

Pouvez-vous nous parler de votre projet sur le phosphore en collaboration avec Tarek Issaoui, et de ses liens avec vos travaux antérieurs ? Vos recherches avaient pour objectif de proposer des alternatives nouvelles ou, si j’ose dire, idéalistes, à la fois aux aliments et au goût, tandis que votre nouvelle proposition, créer « une réserve de ressources en phosphate et en faire une entité financière » semble beaucoup plus orthodoxe. Le contrôle d’une ressource, et le fait que le phosphore nous est essentiel suppose aussi une certaine violence.

SEAN RASPET

Cela remonte à mes recherches sur le système de production alimentaire, l’écosystème et le métabolisme. Le phosphore est un élément crucial, tant pour l’écosystème que pour le système alimentaire. Il représente environ 1 % de la masse d’un organisme. Pour satisfaire aux niveaux de production actuellement nécessaires, les aliments doivent être enrichis en phosphore – en tant que composant pour les engrais, de nutriment ajouté aux aliments pour animaux et, dans une moindre mesure, en tant que minéral ajouté au produit final destiné à la consommation humaine.

Cependant, les ressources en phosphore sont relativement faibles comparées à celles des autres éléments nutritifs présents dans les engrais tels que l’azote et le potassium. On estime que nous atteindrons un « pic de phosphore » d’ici 30 à 100 ans. (Il ne sera pas épuisé, mais on en aura utilisé plus ou moins la moitié, après quoi il sera de plus en plus difficile de s’en procurer.) Ces estimations font l’objet de nombreux débats, mais même si les dépôts de phosphore sur la terre peuvent durer des siècles, je ne trouve pas acceptable d’épuiser et de disperser en un clin d’œil, du point de vue géologique, une ressource cruciale pour la vie. En travaillant avec Nonfood, l’entreprise agroalimentaire qui produit des aliments à base d’algues (dont Lucy Chinen et Dennis Oliver Schroer sont cofondateurs), je me suis aussi particulièrement intéressé à la production de viande et à ce qui la rend moins coûteuse et plus répandue qu’elle ne « devrait » l’être par comparaison aux aliments moins gourmands en ressources, comme la plupart des végétaux et, surtout, des algues.

Étant donné que la production de viande nécessite environ dix fois plus de ressources qu’une culture végétale typique (et émet au moins dix fois plus de gaz à effet de serre), il est logique que le phosphore soit l’un des facteurs qui limitent la production de viande. Au cours de mes recherches, j’ai constaté une corrélation entre le prix du phosphore et le prix de la viande, au fil du temps. En théorie, si on en retirait de la chaîne d’approvisionnement agricole un stock suffisamment important, il y aurait des répercussions sur le prix de la viande, et en fin de compte la transition vers des sources alimentaires à faibles émissions, comme les plantes et les algues, serait accélérée. Cela pourrait également créer des conditions économiques qui permettraient de mieux rentabiliser le captage et le recyclage du phosphore, de réduire et de collecter les eaux de ruissellement agricoles et d’inciter à arrêter plus vite l’extraction du phosphore.

Au-delà du stock en lui-même (qui devrait être vraiment conséquent pour qu’il y ait un réel effet sur les prix), si le public prenait connaissance de la question, l’impact pourrait être plus important. (C’est là que la diminution de son utilisation se répercuterait sur les prix.) Avec diverses interactions complexes et des boucles de rétroaction, on obtiendrait une augmentation simultanée des prix et de l’exploitation minière, mais les États pourraient aussi choisir de créer de grandes réserves stratégiques, ce qui ferait encore augmenter les prix. Le résultat reste très incertain.

Nous en sommes évidemment bien loin. Mais pour moi il s’agit de concevoir une sorte de mécanisme évolutif, ou un point de levier dans le système de production agroalimentaire et dans l’écosystème qui, si on lui fournit les ressources appropriées, pourrait avoir un effet concret important.

HAMID AMINI

Pouvez-vous nous parler de vos activités quotidiennes ? Qu’est-ce qui vous inspire le plus quand vous êtes au studio ?

SEAN RASPET

Mes journées varient beaucoup selon le type de projet sur lequel je travaille ou les recherches que je mène. Je n’ai pas vraiment de studio à proprement parler, juste divers endroits autour de la maison, où je mène différents projets, et je travaille aussi beaucoup sur ordinateur.

Quoi qu’il en soit, les moments que j’apprécie le plus sont sans doute ceux où des choses surprenantes ou nouvelles voient le jour. Par le passé, j’ai collaboré avec Shengping Zheng au Hunter College pour produire des molécules de parfum inédites. Sentir une molécule de parfum qui n’a jamais existé auparavant est une expérience enrichissante.

Sean Raspet, CCCCC1CCC(=O)O1 CCCCCCC1CCC(=O)O1 CCCCCCCCC1CCC(=O)O1 CCCC1CCCC(=O)O1 CCCCCC1CCCC(=O)O1 CCCCCCCC1CCCC(=O)O1 (Technical Milk) & CC1=CC=CC(C) =N1 CC1C=CN=C(C=C1)C CCC1=CN=CC=C1 CC1C(=0)C(=C(01)C)0 CCC1C(=0)C(=C(01)C)0 (Technical Food), 2015.

Avec l’aimable autorisation des artistes et de Swiss Institute.

Sean Raspet, Texture Map (Normal) (F03), 2014.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Jessica Silverman.

Depuis un an ou deux, je m’intéresse à des plantes cultivées à partir de graines exposées à des radiations. Ces radiations engendrent diverses mutations, aléatoires. Certaines ne se manifestent qu’après plusieurs générations. C’est comme développer une photographie qu’on ne peut admirer qu’au bout de plusieurs années et de plusieurs générations.

HAMID AMINI

Quelle est votre prochaine étape, et quel impact (S’il y en a un !) les événements qui se sont passés et continuent de se passer en 2020 ont-ils influé sur vos projets et vos pratiques ?

SEAN RASPET

En ce qui concerne le travail, j’ai eu un peu de chance car pour cultiver des plantes la quarantaine n’est pas un obstacle. Je les fais principalement pousser dans un petit jardin, et sur quelques étagères en intérieur. La germination et l’entretien peuvent être très chronophages, c’est pourquoi mon activité nécessite de passer beaucoup de temps chez moi.

C’est aussi agréable de travailler sur quelque chose qui se produit nécessairement sur une longue période. Je pense que pour moi et pour mon travail, l’impact le plus important de 2020 sera là : ralentir et donner la priorité à des projets dont la concrétisation exige des délais plus longs.

PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID AMINI

Sean Raspet, (-), 2012- 2015.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Société.