Chaque jour, chaque instant, s’offre à mille hasards

Arp

Quelle place le hasard occupe-t-il dans l’œuvre de Jean Arp ? L’historienne Joy Des Horts explique comment l’aléatoire devient méthodologie chez l’artiste franco-allemand et révèle la poétique de l’errance.

Rêve d’une œuvre où « intérieur, extérieur, haut, bas, ici, là, aujourd’hui, demain se mélangent, se tissent, se dénouent ». Autant de variations sur un même thème de formes rondes et lisses, sensuelle éloquence d’une vision synthétique issue du schème pur désiré par Brancusi et confondue avec des phénomènes terrestres. En observant lesdites formes, on ne saurait dire où commence l’abstraction et où finit la figuration. L’ensemble est autotélique, défiant la logique et toutes les lois de la gravité, sans heurts ni brusqueries.

Si l’image semble familière, elle n’en décrit pas moins un corpus d’œuvres bien précis : les collages sur papier ou bois de la série Selon les lois du hasard de Jean Arp, initiée en 1916. Derrière les formes biomorphiques convoquant à la fois les règnes humain, végétal et minéral, c’est la question du hasard qui est posée. Celle d’une incertitude consubstantielle garante du mouvement dans l’œuvre, où perce une volonté de défier l’académisme et les lois strictes de l’art en cherchant dans ce nouvel auxiliaire à la création le relais de l’artiste. Si le hasard s’impose comme un enjeu de l’avant-garde et l’emblème de nouvelles esthétiques, l’artiste, à l’image d’un Protogène achevant sa toile en « jetant l’éponge », fait état de pratiques esthétiques de l’informe associant étroitement contrôle et déprise.

L’aléa domestiqué : petite histoire du hasard comme méthode

Le topos du hasard comme méthode dans les pratiques artistiquesn’est certes pas l’apanage de Jean Arp. Déjà dans La Nouvelle méthode pour assister l’invention dans le dessin de compositions originales de paysages publié en 1758, Alexander Cozens enseigne l’art de réaliser des taches artificielles, en indiquant précisément ce qui relève de l’intention et ce qui doit être laissé au hasard. Parallèlement et à la même époque se multiplient en Europe plusieurs versions de jeux de dés musicaux, permettant à n’importe quel aficionado de composer valses, menuets et polonaises en assemblant des éléments pré-composés, par l’intermédiaire d’un lancer de dés et de tables combinatoires. Se déploient des exemples de méthodes d’utilisation du hasard parfaitement concertées et réfléchies, en peinture comme en musique, où l’effacement du geste et l’association hâtive entre hasard et radicalité seront définitivement mis à l’honneur quelques années plus tard chez les avant-gardes. Revendiquant ouvertement le hasard comme mode opératoire, Trois stoppages-étalon (1913) de Marcel Duchamp est sans doute l’œuvre la plus symptomatique de cet exercice. Le hasard, à fortiori Dada, apparaît alors comme une potentielle issue pour l’art lorsqu’il n’intervient plus simplement à la marge ni sous les traits occasionnels de la chance, mais comme un paramètre du processus de création parfaitement intégré à l’œuvre et revendiqué par l’artiste, à condition d’embrasser pleinement sa part automatique et méthodique. Et tandis que Francis Picabia exhume d’une tache d’encre renversée une hypothétique Sainte Vierge (1920), un numéro d’autobus ramassé par Tristan Tzara fait office de poème et Serner se livre à l’écriture automatique en déviant l’inconscient de la pensée. Dada proclame : l’œuvre littéraire et plastique s’émancipe, elle est a priori autarcique.

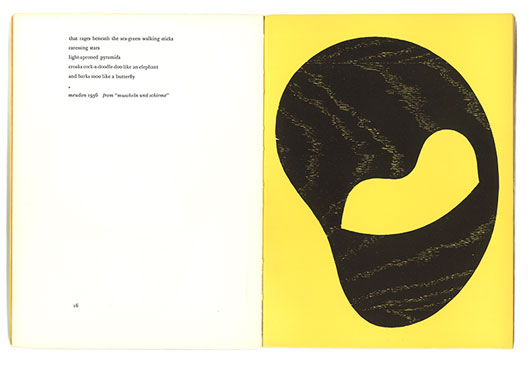

Arp, Gravure sur bois, Meudon, 1948. arp, On My Way, poetry and essays 1912…1947,

Jean Arp, The Documents of Modern Art, Wittenborn, Schultz, Inc., New York, 1948.

Mise en page de Paul Rand.

Bibliothèque Alexandru Balgiu

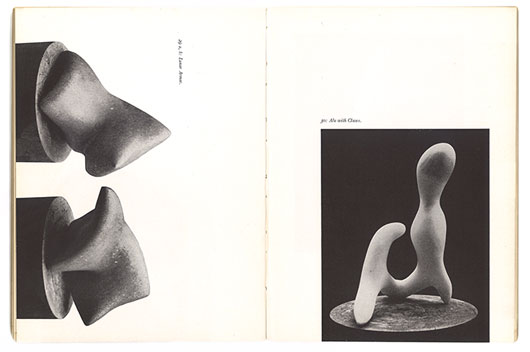

Arp, Lunar Armor, calcaire, 1938.

Photographie de Burckhardt

C’est dans ce contexte que Jean Arp, affranchit des contraintes d’antan, crée à l’aide de matériaux bruts des formes mi-géométrique mi-organiques et découvre le hasard « par hasard ». Telle est la légende : ayant déchiré un dessin dont il n’était pas satisfait puis en ayant jeté les morceaux, il fut si étonné par l’évidence de leur disposition accidentelle sur le sol qu’il les ramassa et en fit Collage avec carré disposés selon les lois du hasard (1916-1917). Arp, le nouveau Protogène ? En réitérant l’expérience d’un accident non souhaité, il établit alors une méthode qui donnera suite à toute une série intitulée Selon les lois du hasard, soit une absence quasi totale du contrôle du geste de l’artiste dans des compositions abstraites faites de carrés, formes organiques et autres taches colorées. Nul déterminisme n’intervient. Au contraire, la porosité intrinsèque oblige à des échanges métaboliques entre les formes. Si à propos du hasard, Jean Arp évoque une pratique s’accommodant à la fois des « yeux ouverts et yeux fermés » c’est pour déterminer à la fois l’occultation et la révélation que lui procure une telle méthode, tout en substituant à son système clos un réseau de signes ouverts, à l’image de la couverture de la Révolution surréaliste de décembre 1929 reproduisant 16 portraits d’artistes surréalistes encadrant une œuvre de Magritte et qui ne « voient pas la [femme nue] cachée dans la forêt ».

Poétique de l’errance

Si, dans ses préfigurations antérieures, le hasard chez Arp est synonyme de compositions systématiques, une nouvelle esthétique se profile à partir des années 1920 : l’indéterminisme, encore résolument Dada, s’inscrit dans une visée volontairement démystificatrice qui engage plus largement une forme de dénaturation joyeuse, puisant dans des motifs organiques. Surgit tout un monde peuplé de Torse à la tête de fleur (1924), de Fleur-Marteau (1916) ou Bouteille-Oiseau (1925) mi-figuratif mi-abstrait, où la ligne se délie dans l’immanence d’une floraison luxuriante. Matériaux bruts, variations des agencements, formes végétales constituent un répertoire jubilatoire, que rien n’entrave dans ce dispositif ouvert à la surprise.

Ces formes vont de paire avec la prolifération de commentaires et poèmes, inventifs et intempestifs, qu’il compose simultanément. Si Arp possède une plasticité et une légèreté qui lui sont propres, ses textes reflètent ce même caractère facétieux et onirique, véritables haïkus visuels mixant l’absurdité et l’humour propres à l’écriture automatique. On les retrouve pour la plupart dans On my way, anthologie publiée en 1948 et regroupant les écrits de l’artiste, de ses premières années Dada jusqu’à la fin des années 1950. On y laisse entrevoir alors le glissement de l’œuvre plastique à celle poétique en de véritable mélodies à voir dont le point de départ se trouve dans les objets de la nature : branches cassées, racines, herbes, pierres dont ne subsiste que le « tressaillement » — c’est par ce terme que Arp qualifiait les œuvres de Kandinsky, qui l’ont indéniablement marqué. Galets, bulles, feuilles, mains, formes et mots errent le long des pages. Arp joue de la souplesse que lui offre ce vocabulaire pour mettre au monde un peuple de figures qui attendent d’y germer.

Si le surréalisme n’est pas loin, l’évolution de cette esthétique semble cependant être une déclinaison quasi naturelle : la simplification de ces objets le conduit à « unir leur essence dans des ovales mouvants », symbolisant « la métamorphose et le devenir des corps ». De fait, que ce soit dans son travail sculptural ou dans ses écrits, rien n’est stable mais rien n’est non plus hiérarchisé : la contre-forme devient forme, un même motif se décline et le thème du hasard s’incarne à la fois dans un fragment de bois évoquant une Femme-amphore (1929) que dans la mélancolie d’une ballade où les « nuages se démaquillent », où « une rose chantante » peut sortir d’un « œuf de lune », où l’on croise « des jets d’eau sur échasses » ou bien des hommes « dont les jambes / deviennent de plus en plus longues / de plus en plus molles ».

On assiste dans les poèmes de Jean Arp à un état momentané, mais aucunement arrêté. Le hasard chez l’artiste entame alors un processus de croissance et de métamorphose : il est mouvant, hésitant entre diverses formes dans l’espace immobile du dessin et du texte. Que la montre s’allonge un peu et une horloge surgit, laquelle n’est pas loin d’un buste. Le cercle devient nombril, puis soleil, avant de devenir œil. La genèse est continuelle et la ligne souple, puisque tout est autre chose. À l’instar de la photographie du nombril d’un Arp sans tête, l’homme est chosifié : loin d’être la mesure de toutes choses, il suit irrévocablement un processus naturel vers des formes nouvelles. Nul caprice d’artiste derrières les lignes tracées, nulle subjectivité à l’œuvre dans la prolifération des mots aléatoires, mais un hasard indissociable d’un système posé en amont, comme une règle de jeu cheminant vers l’infini. Ainsi le thème du hasard prend-il une coloration éminemment poétique chez Jean Arp dont l’ensemble des textes forme une constellation organisée autour de l’évocation d’un univers magique, dont l’empreinte est ici aussi vecteur de versatilité permanente. De ses collages issus de la série Selon les lois du hasard, l’artiste a gardé la conscience de l’autonomie des formes et des mots, comme échelon premier de la construction d’un monde potentiellement œcuménique : c’est l’Arpoétique, soit l’avènement chez l’artiste d’une nouvelle sensibilité. Le hasard nourrit son œuvre, à maints égards corrosive et joueuse.

Texte de Joy des Horts

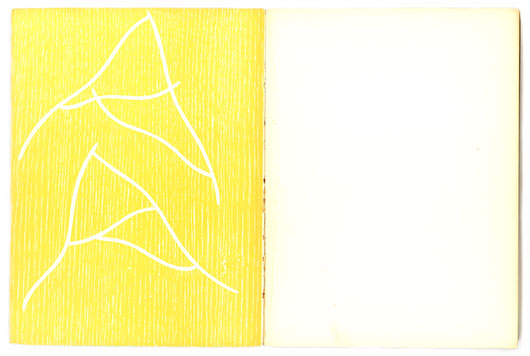

Arp, Gravure sur bois, Meudon, 1948. D’après un croquis de 1923. arp, On My Way, poetry and essays 1912…1947, Jean Arp, The Documents of Modern Art, Wittenborn, Schultz, Inc., New York, 1948.

Mise en page de Paul Rand.

Bibliothèque Alexandru Balgiu

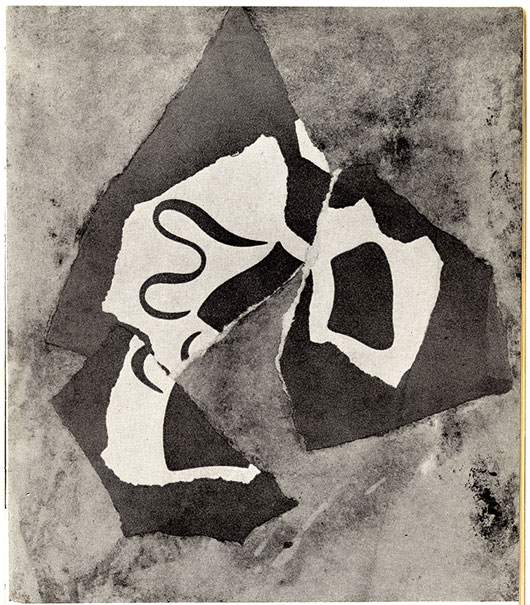

Arp, Papier bleu déchiré et redéchiré, 1947.

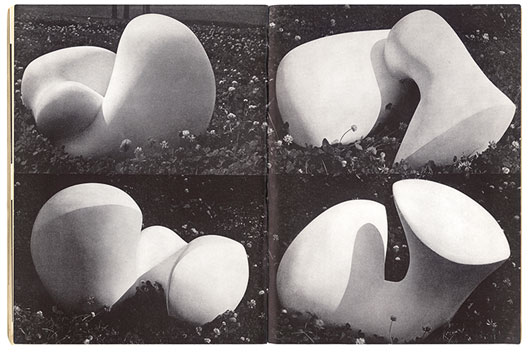

Arp, Concrétion humaine, 1936, quatre vues, collection Maja Sacher, Bâle, Photographie de Rolf Tietgens.

arp, On My Way, poetry and essays 1012…1947, Jean Arp , The Documents of Modern Art, Wittenborn, Schultz, Inc., New York, 1948.

Bibliothèque Alexandru Balgiu