Multiverse

Théo Casciani

Théo Casciani écrit, mais peut-être pas tout à fait selon l’idée que l’on en a. À la rentrée 2019, il a publié Rétine, son premier roman. Entre la France, le Japon et l’Allemagne, nous y suivons le regard d’un jeune homme : des écrans et des images qui s’y impriment, à la présence physique immédiate d’une exposition sur laquelle il a travaillé, ou d’un camion de safran renversé sur une autoroute. À travers ce regard, il appréhende le monde, les humains qu’il croise, les relations qu’il tisse, ou une relation amoureuse qui se finit.

De manière imprévue, l’agenda de Théo Casciani s’est rempli au dernier moment. Il habite à Marseille, et ne devait, alors, plus venir à Paris que pour que notre rendez-vous. Finalement, nous avons convenu de nous rencontrer par écran interposé, un FaceTime une après-midi de janvier. Par l’image, nous rentrons l’un chez l’autre.

Théo, où es-tu en ce moment ?

On dirait un jardin.

Oui, c’est le jardin de la maison où j’habite à Marseille, depuis un peu plus de six mois. On habite avec mon amie dans la maison de ses parents : nous y avons une partie indépendante, un étage plus ou moins à nous. Par contre, ce jardin est celui de tout le monde et c’est l’endroit le plus calme pour parler, discuter, téléphoner. C’est là aussi où le réseau est de meilleure qualité.

Et puis, la discussion peut commencer.

Comment te définirais-tu sans parler de tes fonctions professionnelles ?

Je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir une profession. Je me définis toujours comme auteur, et jamais comme écrivain, artiste, ou autre chose. Je pense que ça va au-delà de mes fonctions professionnelles, dans la mesure où c’est un rapport au texte qui m’habite à la fois dans ma vie et dans ma pratique.

Quand tu parles de ton rapport au texte dans la vie, qu’est-ce que tu veux dire ?

Même si ce n’est pas une profession, c’est une sorte de déformation professionnelle : comme je passe énormément de temps dans le texte, le rapport au texte non littéraire – celui que j’entends à la radio, que je vois passer sur des écrans… – me passionne et m’intrigue beaucoup. Il s’agit aussi d’une manière de voir et appréhender le monde, y compris dans mes rapports intimes et affectifs, qui est assez proche de celle que j’ai d’appréhender le texte : en exposant les choses plutôt qu’en les affirmant, en étant ouvert à des situations installées qui n’adviennent pas de manière romanesque. Je pense suggérer, dans mes textes, la manière dont j’ai l’impression de vivre ma vie – et inversement.

La narration dans mon roman Rétine procède ainsi d’une recherche formelle, avec des jeux de boucles, de déjà-vu ou une phrase arborescente ; mais aussi d’une certaine honnêteté, même s’il ne s’agit pas d’une autofiction ou d’une autobiographie. J’ai l’impression que ma vie se déroule plus comme celle du narrateur de Rétine : des choses qui parfois adviennent de façon presque épiphanique, des situations qui s’enchaînent et s’imbriquent.

J’ai toujours eu un peu de mal avec une part de la littérature que je lisais, d’où mon intérêt pour d’autres formes artistiques. En littérature contemporaine, j’ai l’impression qu’on trouve souvent cette idée d’une vision chevaleresque de la vie, qui correspond assez peu à la manière dont je vis la mienne. Mais peut-être que ma vie est moins romanesque que celle des autres.

Quand tu as écrit Rétine, est-ce que tu avais envie de cette dimension réaliste, peut-être même naturaliste, pour être vrai au regard de ce que tu vis ?

Je ne revendique pas trop l’idée de réalisme ou de naturalisme, parce que j’ai l’impression que cela catalogue immédiatement tout un imaginaire assez lourd. C’était simplement la volonté d’avoir quelque chose de sincère dans mon rapport à la narration et au déroulé des événements. Après, les descriptions dans Rétine laissent apparaître des choses plus oniriques, ou plus virtuelles : on n’est pas dans quelque chose de purement naturaliste. Mais, dans la manière dont la vie du narrateur se passe, et est construite, c’est une transcription assez honnête de la façon dont j’appréhende ma vie, et celle des gens qui m’entourent. Il n’y a, dans ça, pas de dimension programmatique ou de manifeste. C’est lié à mon rapport à la narration de nos vies, mais aussi à mon intérêt pour d’autres formes plastiques contemporaines.

Quand j’écris un texte, je pense beaucoup plus à des artistes non littéraires qu’à des écrivains, autant à des défilés qu’à des phrases, à des plans de bâtiments qu’à des systèmes de ponctuation. Je réfléchis beaucoup plus en termes d’installation du texte, de descriptions, de scènes littéraires, plutôt que suivant la logique périmée qui consisterait à écrire un livre efficace d’un point de vue narratif : recherche de nœuds, d’intrigue, du fameux « élément perturbateur ». L’image qui me vient est celle d’un accrochage, plus que d’un récit bien rythmé.

Tu expliques que tu as envie d’inscrire ta pratique d’écriture dans le champ des arts contemporains de manière plus large, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ?

La manière la plus claire que j’aurais de l’exprimer serait de revenir à cette dimension d’auteur. Le plus souvent, le plus logique serait de me définir comme écrivain et artiste, sauf qu’il y a des choses qui me dérangent dans ces dénominations. Cela supposerait que l’écrivain n’est pas un artiste, et que l’artiste n’est pas un écrivain. Cela me paraît obsolète, dans la mesure où je pense que beaucoup d’écrivains contemporains ont une démarche littéraire, mais aussi plastique, installative… En tout cas, qui participe d’un régime des arts contemporains, d’un point de vue formel mais aussi économique. Aussi, je me sens assez mal à l’aise avec ces deux étiquettes. Je ne me suis jamais envisagé ni comme artiste ni comme écrivain. Le rôle de l’écrivain a changé, par rapport à l’image romantique qu’on continue à s’en faire en France. Donc je me sens beaucoup plus à l’aise dans le costume d’auteur : ça me permet de dire la vérité par rapport à ce qu’est ma pratique, qui est toujours liée à une relation intime au texte ; mais ensuite, c’est le texte qui choisit l’habit qui lui va le mieux, la fonction la plus juste. Je peux avoir une idée de texte, ou une envie d’écrire sur un sujet, un objet, ou une réflexion ; puis ensuite, voir si ce texte serait plus à même d’être exposé, performé, lu, imprimé sur un vêtement, ou, dans certains cas, d’être imprimé sur du papier, et de devenir un livre. Mais le livre ne me semble pas nécessairement primordial, c’est un format comme un autre. Je dis ça en essayant d’y voir une forme d’égalité totale, sans mépris ni romantisme.

Théo Casciani, Rétine, POL, Paris, août 2019.

Je n’ai pas ce culte du livre publié, mais ne suis pas non plus dans cette logique que peuvent avoir d’autres auteurs qui diraient que le livre est un objet caduc et périmé, et qu’il faudrait maintenant exclusivement investir le texte dans d’autres champs.

Est-ce qu’il y a un moment où tu as senti que tu pouvais affirmer un statut – que ce soit celui d’écrivain, ou d’auteur ?

J’ai commencé à écrire très jeune, ce qui ne veut pas forcément dire moi dans ma chambre à quinze ans écrivant un roman qui allait révolutionner le genre. Je n’ai pas ressenti de vocation ; j’ai seulement perçu un espace de liberté dans l’écriture, pour le lecteur comme pour l’auteur. Grâce à l’écriture, je pouvais m’exposer à de nouvelles sensations. J’écrivais sur ce que je voyais, ce qui pourrait devenir des paroles de chanson, les mots d’une performance, peu importe… C’était un rapport très touffu au langage : tout mon rapport sensible au monde passait par l’écriture, et elle devenait un lieu d’expérimentations et de possibles immense pour moi. Mais il n’y a pas vraiment eu de choix. J’ai toujours eu envie de faire ça, de mettre du texte partout, d’inventer un territoire et un temps avec les mots. D’ailleurs, j’aurais l’impression de ne jamais vraiment pouvoir affirmer un statut, au-delà de ma réticence au mot « écrivain » : par rapport à ma pratique, et même à ma vie, j’ai un peu de difficulté à accepter de me figer dans un costume précis. J’écris, c’est tout.

Quand tu écris, est-ce que tu penses aux gens à qui tu t’adresses, ou bien à qui tu veux t’adresser ?

Je pense plutôt à ma mécanique, celle du texte, qui doit être assez bien rodée ; plutôt qu’à la manière dont elle va pouvoir opérer sur tel ou tel lecteur. Toute la difficulté tient au fait que, malgré des lectures complices en cours d’écriture, mon travail ressemble à une mission d’ingénierie sur un appareil complexe, mais qui ne passe pas de crash-test grandeur nature jusqu’à la parution. D’ailleurs, c’est pour ça que c’était étrange quand Rétine est paru : je me suis senti un peu étranger à cet objet, dans la mesure où, une fois public, il ne m’appartenait plus vraiment. Mais après, c’est peut-être aussi lié à ce texte-là, et surtout à cette forme-là : le livre, le roman.

Tu pourrais dire que tu t’es senti distant, finalement, de la réception de ton livre ?

Non, pas du tout : ça m’a beaucoup touché et intéressé. J’ai l’impression d’être devenu comme une sorte de « lecteur augmenté » de Rétine. Bien sûr, en tant qu’auteur, je me dois de le défendre, et de clarifier certaines choses si elles doivent l’être. J’ai néanmoins l’impression, maintenant que le livre existe et qu’il vit auprès de gens, au-delà de moi, que mon interprétation du texte n’est pas plus valable que celle d’autres personnes, parce que beaucoup des éléments du texte peuvent être ouverts. Ces pages n’ont rien à affirmer, rien à répondre, peut-être même rien à dire.

J’ai la volonté d’imaginer une littérature qui soit plus dans la suggestion, qui génère du manque et crée un espace où le lecteur puisse circuler et avoir un rapport plus libre et sensible à la matière textuelle qu’il est en train de parcourir.

Tu as vécu quelques temps à Kyoto, au Japon. Qu’est-ce qui t’a amené dans ce pays, la première fois que tu t’y es rendu ?

Absolument rien, sinon des vacances, il y a quatre ou cinq ans. Mais, par hasard, le rapport à la ville y a été très puissant. La manière de voir le monde, le rapport à la gestuelle, à l’esthétique m’ont immédiatement marqué, tant dans leurs parties les plus contemporaines et délirantes que dans leurs aspects plus traditionnels. Le Japon avait bien sûr été présent dans ma formation culturelle : la musique ambiante, Yasujiro Ozu ou Comme des Garçons, tout ça comptait pour moi. Mais je n’étais pas un fan absolu de ce pays, qui en rêvait depuis des années. Toutefois, au fil des séjours, c’est devenu un endroit où j’ai fini par avoir autant de raisons d’être qu’ici. Après mon premier voyage, j’étais allé vivre à Kyoto pendant un an, pour découvrir davantage ce pays que j’avais eu l’impression de visiter seulement en touriste, pour créer une relation différente avec lui. Commençait à venir dans mon esprit l’idée d’une recherche autour du rapport entre littérature et image : comment faire passer par le texte des questionnements esthétiques ? De quoi sont capables les mots face aux imageries actuelles ? Beaucoup d’aspects de la création contemporaine, mais aussi de la philosophie esthétique et des arts traditionnels japonais m’intriguaient. Kyoto en est un peu le foyer, avec une grande porosité entre des rites formels et la vie courante. Je voulais aller là-bas pour questionner ces manières de faire écran, pour ouvrir mon regard à des perceptions extra-occidentales de l’espace, de l’image, de la représentation des corps ou de la nature… Tant et si bien que le Japon a fini par forcer les portes de mon livre – un peu d’ailleurs comme l’œuvre de Dominique Gonzalez-Foerster, qui m’a tant inspiré qu’elle a fini par déteindre sur le livre. Mais ça ne s’est pas passé dans l’autre sens, je ne suis pas allé au Japon pour écrire un roman qui prendrait ce pays pour cadre.

Entre Marseille, où tu habites actuellement, le Japon, où tu t’es rendu très régulièrement, Bruxelles, où tu as étudié : comment envisages-tu l’idée d’habiter quelque part?

Je crois avoir besoin d’une maison, mais je n’en ai pas. Je pense que c’est le revers de choses qui me sont nécessaires par ailleurs, notamment la possibilité d’une mobilité entre plusieurs endroits… Inconsciemment, je pense que je le provoque, dans mon rapport à mon travail et à mes textes : le fait de ne pas avoir d’espace défini me permet de rester dans une identification troublée à ce que je fais, de m’ouvrir à des pratiques différentes, non seulement en termes de médiums, mais aussi en termes de référents et de cultures.

Tous mes textes fonctionnent presque dans une logique de l’hyperlien, d’intuitions qui se télescopent : une idée en amène une autre ; par capillarité, telle pratique m’amène de la forme que je suis en train de produire vers une autre dimension.

Je pense que je provoque cela aussi par cette sorte d’instabilité, même si ce n’est pas quelque chose que je désire profondément. Je me dis souvent que j’aimerais avoir un espace plus habité, plus établi, parce qu’évidemment, ça a beaucoup d’avantages, mais aussi beaucoup d’inconvénients… Je pense que les livres qui me sont les plus chers, qui m’accompagnent, je dois les avoir en douze exemplaires : un dans la chambre de mes grands-parents, un dans celle d’un ami à Kyoto, un quelque part à Bruxelles et un autre ici à Marseille… J’ai l’impression de ne jamais avoir un point de réunion de mes affaires, d’être déconcentré et désorienté. Depuis trois ans, je n’ai jamais vraiment eu de bureau – et c’est quelque chose d’assez étonnant, parce que la conception de mes textes est vraiment obsessionnelle dans la manière dont je les élabore, dont je crée des partitions à partir desquelles je travaille. Mais, j’ai aussi un peu l’impression d’être un maniaque qui écrit sur un tabouret avec son ordinateur sur ses genoux. C’est une ambiguïté assez intéressante, qui dure depuis trop longtemps pour qu’elle ne soit pas provoquée inconsciemment par moi. Peut-être que si j’avais un bureau sublime, je perdrais quelque chose. Peut-être que j’ai fini par m’attacher à ce tabouret et à la chaleur de l’ordinateur sur mes genoux.

Tu dis que le processus d’écriture est très planifié, est-ce que tu as une forme de rituel d’écriture ?

Ce qui est très organique est le temps qui précède la conception du texte : c’est le moment où les idées me viennent, où je fais un travail de liens d’idées, d’intuitions, où je sens des tensions existantes entre des sujets, des matériaux, des territoires différents, ou encore des enjeux formels et d’écriture. Une fois que toute cette masse de mots est empilée dans des carnets, sur mon ordinateur, et cætera, je passe à un temps d’écriture de ce que j’appelle une partition, qui, même si fondée sur une logique d’indétermination, définit très précisément ce que sera le texte. Mon rapport à l’écriture, ensuite, déborde et, comme n’importe quelle pratique artistique, des choses apparaissent en cours de confection ; mais il n’y a pas chez moi de « mystère de l’écriture » où je partirais d’une phrase et j’en arriverais à un roman épique de trois cents pages. Dans mon cas, l’écriture est plutôt un temps artisanal, de fabrication et de mise en œuvre de quelque chose qui est déjà très clair dans mon esprit.

Le protocole vient aussi dans mon ordinateur : mon bureau est mon ordinateur, mes outils sont virtuels. Je n’ai un rapport au papier que dans la conception du texte et dans sa relecture, mais pas dans sa production : à défaut d’avoir un espace très établi, plutôt que de placarder des pages et des mots sur un mur, tout cela est placardé sur mon bureau d’ordinateur. Ce sont des espèces de vignettes, très souvent visuelles, très peu souvent littéraires.

Il m’arrive d’ouvrir une image en ayant la volonté de la décrire très précisément,par exemple par l’ekphrasis (une description précise et détaillée. Tiré du grec ancien, on pourrait traduire ce terme par « expliquer jusqu’au bout »). Mais c’est plutôt le fait d’avoir des dizaines et des dizaines d’onglets ouverts, que je fais défiler, qui me mettent dans une atmosphère, et au sein desquels je navigue, un peu comme la musique qu’on choisirait d’écouter en écrivant un article, ou en faisant sa déclaration d’impôts – c’est-à-dire en choisissant l’ambiance sonore qui irait le mieux à tel ou tel moment. Dans cette idée de rituel, il y a aussi le fait que j’écris beaucoup et rarement : je détache très précisément les temps où j’écris mes textes. Je pense que c’est tout cela qui crée un rendu un peu particulier dans mon écriture, entre quelque chose de très précis, travaillé par ce rapport presque mécanique à la construction de l’ensemble, et une littérature qui échappe un peu à la nécessité d’un thème, qui sorte d’une logique du sujet qui ne m’intéresserait pas trop. Pour prendre un exemple, ça m’embêterait que l’on dise un jour qu’un de mes livres est « sur ceci » ou « sur cela ». Alors, évidemment, on le dit, mais je sens bien que c’est compliqué. Ça me plaît assez qu’il soit difficile de réduire le livre à un sujet précis, et j’aimerais que le seul sujet du livre soit le livre lui-même, l’écriture elle-même.

entretien avec Florian Champagne

Les témoins

André Téchiné

Impossible de résumer la filmographie d’André Téchiné, tant celle-ci, qui affiche plus de vingt long-métrages, fait preuve d’une folle diversité, tant par les thèmes que par les époques abordés. Grand maître d’un cinéma que l’on pourrait – paresseusement – qualifier de romanesque et psychologique, il est aussi celui qui aura tourné avec les plus grands acteurs français, offrant même à certains d’entre eux leur premier rôle. Rare en entretien, André Téchiné a accepté de partager sa vision de la musique dans ses films. En préambule et à ce propos, il confiait : « je préfère que ça parte dans tous les sens, comme dans la vie. » Ainsi, cette discussion s’articule autour de cinq morceaux de musique, témoins de son œuvre, que nous lui avons demandé de reconnaître. Ceux-ci couvrent cinq décennies de cinéma, et brassent, dans un mélange kaléidoscopique, anecdotes de création et souvenirs dédiés à ses interprètes.

Marie France

On se voit se voir

Barocco, 1976

Justin Morin

Vous avez écrit les paroles de ce titre interprété par Marie France. Pourriez-vous me raconter l’histoire de ce morceau. Je me demandais également si vous aviez écrit pour d’autres artistes, en dehors de vos films ?

André Téchiné

Non jamais ! On ne me l’a jamais proposé. Je n’ai écrit que des petits moments chantés dans mes films, sans doute parce que parfois, je trouvais que les chansons que je connaissais ne pouvaient pas s’y injecter, donc il a fallu que je me mette au travail moi-même ! Mais j’ai aussi évidemment utilisé beaucoup de chansons qui préexistaient à mes projets. J’ai écrit les paroles de On se voit se voir et ai demandé à Marie-France Garcia de l’interpréter. Elle était tout à fait ravie. La musique est une composition de Philippe Sarde, qui signe la bande originale du film. Je souhaitais également un solo de saxophone, de façon à ce que l’instrument et la voix se détachent. De manière générale, j’aime beaucoup les chansons ! J’aime les utiliser dans mes films parce qu’elles sont comme une récréation. Ces moments n’ont souvent rien à voir avec le propos ou l’histoire qui est racontée. Ça crée un trou d’air qui peut réjouir ou faire rêver. Ils sont comme un changement de couleur par rapport à la musique d’accompagnement qui, elle, guide – éventuellement – le récit et le spectateur.

Justin Morin

Dix ans plus tard, vous avez renouvelé l’exercice de l’écriture des paroles avec le titre Prends moi, dans Les Innocents (1987), toujours pour Marie France.

André Téchiné

Absolument, elle est l’une de mes interprètes préférées.

Justin Morin

Actrice et chanteuse, mais aussi meneuse de revue, Marie France est connue pour être une figure de la nuit parisienne, elle a notamment été une des égéries du Palace. Êtes-vous ou avez-vous été un noctambule ? Comment l’avez-vous rencontrée ?

André Téchiné

Je pense avoir oublié les circonstances particulières. En 1976, à l’époque de Barocco, le Palace n’existait pas encore, il a ouvert deux ans plus tard. Mais son propriétaire, Fabrice Emaer, tenait le Sept, un club situé rue Sainte-Anne. À cette époque-là, je me couchais tard. Je n’étais peut-être pas un vrai noctambule mais je sortais beaucoup avec mes amis de l’époque, en particulier avec Isabelle Adjani ou Roland Barthes, toute une foule très hétéroclite. C’est sans doute au Sept que j’ai rencontré Marie France !

Jeanne Mas

Suspens

Le lieu du crime, 1986

Justin Morin

Ce morceau passe dans le café-dancing de Lili, le personnage interprété par Catherine Deneuve. Comment choisissez-vous ces titres pop ? Vous sont-ils conseillés par le compositeur avec lequel vous travaillez ?

André Téchiné

Ça peut venir de différentes sources, ça peut être des chansons que j’ai entendues sur disque ou à la radio, mais ça ne vient pas du compositeur. Souvent, ces morceaux créent un court-circuit intéressant. C’est aussi pour faire un peu entrer le monde extérieur dans le film. Ces titres m’apparaissent soit au moment du tournage, soit au moment du montage, mais je n’y pense jamais lors de l’écriture. Pour moi, c’est toujours quand le scénario devient du cinéma qu’il appelle le son. Je dois être dans un rapport très direct avec l’image pour voir naître la nécessité musicale.

Justin Morin

Ou alors, il faut que la musique soit dictée par une scène, comme dans Nos Années Folles (2017), où vous avez demandé à Alexis Rault, le compositeur de la bande originale, de créer une mélodie pour un spectacle qui a lieu dans le film. Pour ce passage, la musique a été travaillée en amont pour être prête lors du tournage.

André Téchiné

Tout a fait, mais c’était spécifique puisque que c’était lié à une chorégraphie. Le film montre un petit spectacle fauché, fait avec des bouts de ficelle, présenté par le personnage de Samuel, incarné par Michel Fau. Pour cette scène, il fallait que les danseurs puissent se préparer. Mais je le savais, je souhaitais un passage dansé à ce moment-là du film. Comme pour Barocco, où je savais que ça serait bien d’insérer une chanson à cet instant spécifique. La différence, c’est que Philippe Sarde a quasiment écrit cette chanson la veille du tournage et moi j’ai rédigé ces paroles, sur le moment, à toute vitesse !

Justin Morin

C’est incroyable d’apprendre que ces éléments sont quasiment improvisés car Barocco est un projet qui est esthétiquement très travaillé !

André Téchiné

Barocco est un film très préparé mais en même temps, il y a eu une part constante d’improvisation lors du tournage. À l’origine, son scénario ne tenait que sur quelques lignes écrites sur un mode expressionniste, un peu fantastique, sur le thème du double. Tout a pris corps à Amsterdam, où nous avons tourné, dans un travail acharné.

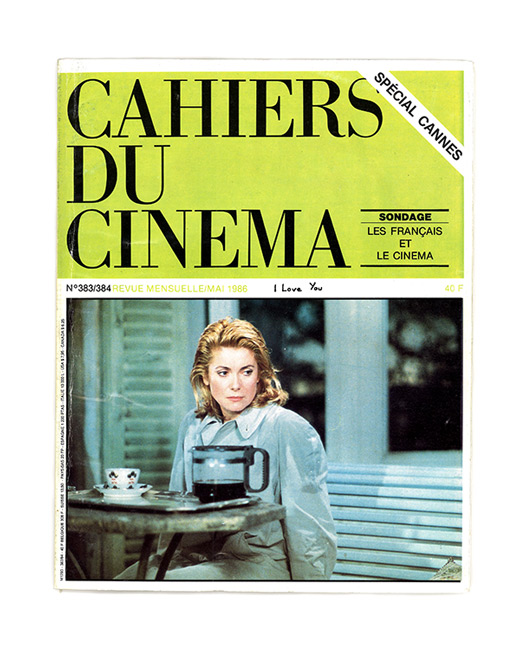

Cahiers du Cinéma, numéro 383/384 de mai 1986, revue éditée par les Éditions de l’Étoile, Paris.

En couverture: Catherine Deneuve dans Le lieu du crime, d’André Téchiné.

On a aussi la chance et le luxe – ou la folie –d’avoir sur ce film des moyens que je n’ai sans doute jamais eus par la suite. Je pouvais faire des mouvements de grue, arroser les pavés pour que les rues deviennent luisantes par rapport à la lumière des scènes nocturnes… Nous avions beaucoup de temps de tournage et de préparation. C’est d’ailleurs pendant ces moments-là que le scénario s’est entièrement constitué.

Justin Morin

Nous avons évoqué le travail de Philippe Sarde, avec qui vous avez collaboré sur pas moins de treize films. Plus récemment, vous avez travaillé avec Alexis Rault sur vos trois derniers longs-métrages. Il y a également dans votre filmographie deux artistes qui font irruption le temps d’un film, à savoir Max Richter sur Impardonnables (2011) et Benjamin Biolay sur L’homme qu’on aimait trop (2014). Comment se sont passées ces rencontres ?

André Téchiné

C’est vrai que ce sont des expériences qui ont été nouvelles et très enrichissantes pour moi. Je ne peux pas concevoir mes films dans une sorte de régularité. Chaque film doit être une expérience esthétique nouvelle, entièrement, radicalement. J’aime me renouveler ou aller ailleurs, et je fais plutôt mon film suivant en réaction à mon film précédent. C’est un peu comme ça que j’arrive à avancer.

J’ai découvert la musique de Max Richter à travers son travail sur le film Valse avec Bachir d’Ari Folman. Elle m’avait ébloui. Je ne parle pas allemand et maîtrise peu l’anglais ; il ne parle pas français, mais cela ne nous a pas empêchés de très bien nous entendre, même si nous nous sommes très peu vus. Je lui ai donné en référence la musique de Vivaldi et Stravinski pour orienter son travail sur Impardonnables qui est une histoire qui se passe à Venise. J’ai été très touché par l’originalité de sa partition et la manière dont elle irriguait le film, à la fois de manière souterraine et rigoureuse. Après Impardonnables, il a lui-même revisité Vivaldi (Recomposed by Max Richter : Vivaldi, the Four Seasons – 2012).

La rencontre avec Benjamin Biolay est passée par Catherine Deneuve, nous nous sommes connus chez elle. Nous avons décidé de nous lancer dans cette expérience car cela nous amusait et nous excitait. Je lui ai montré le film et à partir de là, il a composé très librement la musique. Il m’a livré une masse musicale assez abondante dans laquelle nous avons procédé à des coupes lors du montage. Dans L’homme qu’on aimait trop, je tenais également à ce chant traditionnel corse, interprété par les protagonistes lors d’une scène du repas. Il y a aussi un passage musical où Catherine et Mauro Conte, qui joue son chauffeur, reprennent Preghero, une chanson d’Adriano Celentano que l’on entend dans l’autoradio de la voiture.

Ingrid Caven

La la la

Ma saison préférée, 1993

Justin Morin

J’aurais aimé évoquer avec vous Ingrid Caven, et notamment vous interroger sur son premier mari, Rainer Werner Fassbinder. Est-ce un cinéaste qui vous a influencé ?

André Téchiné

J’aime énormément Ingrid Caven. J’adore cette chanson et les paroles écrites par Jean-Jacques Schuhl. Je tenais à ce qu’Ingrid soit là comme une espèce de personnage tout à fait improbable, un grain de folie. Je connaissais ce morceau, j’en étais amoureux et je voulais l’insérer dans le film. C’est un peu gratuit, mais ce côté-là m’intéressait ! Quant à Fassbinder, c’est un cinéaste, un homme de théâtre, un écrivain, et un acteur que j’aime beaucoup. C’est un ogre, un personnage gigantesque dans le cinéma allemand et dans le cinéma tout court. Mais je tiens à préciser que la présence d’Ingrid Caven n’est pas un hommage indirect à Fassbinder. Je tenais vraiment à sa présence si singulière, tout comme l’est sa manière de chanter. Dans le film, le relais musical se fait sur une composition de Sarde. Je n’arrivais vraiment pas à m’imaginer de la musique pour ce projet, hormis des carillons, et c’est ce sur quoi Philippe a travaillé. Hormis ces cloches, il y a cette chanson, Malaika, d’Angelique Kidjo que j’aime beaucoup et qu’on entend aussi bien pendant le générique de début que celui de fin.

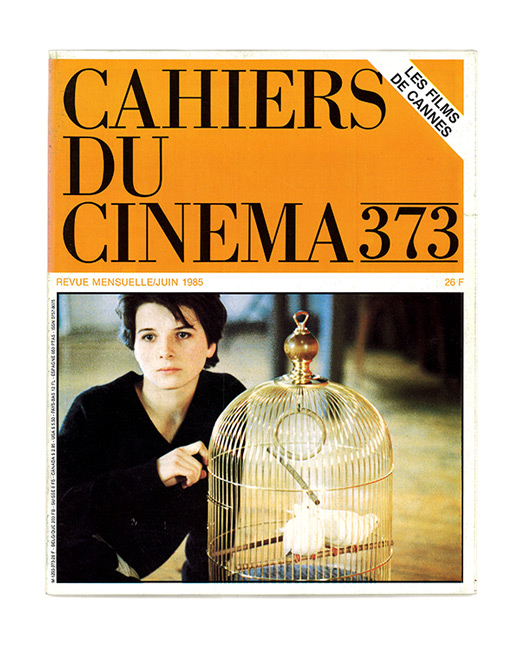

Cahiers du Cinéma, numéro 373 de juin 1985, revue éditée par les Éditions de l’Étoile, Paris.

En couverture: Juliette Binoche dans Rendez-vous, d’André Téchiné.

Vivaldi

Orlando Finto Pazzo, Acte 3

Qual favellar ? Anderò ! Volerò ! Griderò !

Les Témoins, 2007

Justin Morin

Pour ce film, j’ai choisi cet extrait de Vivaldi mais j’aurais pu vous faire écouter Les Rita Mitsouko, un groupe que l’on entend ici mais aussi dans Ma saison préférée ou Les Voleurs (1996). Mais j’ai sélectionné ce morceau pour vous questionner sur la musique classique, un univers que l’on retrouve dans plusieurs de vos bandes originales.

André Téchiné

J’aime effectivement beaucoup la musique classique. Dans Les Témoins, cet extrait de Vivaldi est interprété par Cecilia Bertoli. Elle a une puissance, une exaltation et une vitalité qui me plaît beaucoup.

Justin Morin

Il y a trois ans, Celine Sciamma – avec qui vous avez co-écrit Quand on a 17 ans (2016) – confiait à Revue qu’elle associait toujours un morceau de musique à l’écriture de ses projets, et que ce titre l’accompagnait tout du long.

André Téchiné

Je procède vraiment différemment sur ce point. Il y a parfois des intuitions, comme Vivaldi pour Impardonnables. Je me suis posé la question de la musique lorsque j’ai rédigé le scénario des Sœurs Brontë (1979). À ce moment-là, j’ai pensé à Robert Schumann et à ses Scènes de Faust, car il y avait pour moi une forme de proximité, de familiarité, entre les deux œuvres.

Mais c’est un cas particulier. De toutes façons, il n’y a que des cas particuliers quand on fait des films !

Par exemple, un film comme Les Roseaux Sauvages (1994) est un projet quasiment sans musique, hormis le titre Runaway de Del Shannon que l’on entend durant le générique de fin.

Sia

Chandelier

L’adieu à la nuit, 2018

Justin Morin

Ce morceau apparaît dans votre dernier film. C’est aussi la huitième fois que vous avez travaillé avec Catherine Deneuve, après avoir débuté votre collaboration avec Hôtel des Amériques (1981). À l’époque, vous avez dit d’elle qu’elle était un « sphinx à déchiffrer ». Avez-vous trouvé toutes les réponses à l’énigme ?

André Téchiné

(Rires) Non, pour moi elle n’a rien perdu de son mystère !

Justin Morin

Quel est le projet sur lequel elle vous a le plus surpris ?

André Téchiné

Elle est tout le temps surprenante, on ne sait jamais si elle va arriver au bout d’une prise tellement elle se remet à chaque fois en question. Elle n’utilise pas son savoir-faire, c’est le contraire d’une actrice de métier, elle ne cesse de se renouveler. Ça vient peut-être du fait qu’elle ne soit pas passée par des cours d’art dramatique, ou qu’elle n’ait pas fait de théâtre. Elle a dû inventer sa technique radicalement, au coup par coup, sur chaque film. Parfois en se protégeant, parfois en s’exposant.

Justin Morin

L’adieu à la nuit est votre dernier film sorti en salle. Quels sont vos projets ?

André Téchiné

Je suis en train de faire des corrections sur un scénario dont je viens de terminer l’écriture. C’est globalement achevé mais je dois reprendre certains éléments pour les rendre moins rigides et plus vivants. Tout ça, c’est un travail de détail qui est destiné à rendre le scénario plus convaincant.

C’est comme si on voulait donner une forme littéraire à ce qui va devenir un film. C’est une étape un peu inutile, puisque cette forme va être dépassée par le travail de mise en scène, mais elle reste nécessaire pour accrocher le lecteur et évidemment, les décideurs, puisqu’il s’agit ici de déclencher un financement !

Le film n’est pas encore financé mais j’ai un distributeur et une chaîne de télévision qui s’intéressent au projet, donc j’espère pouvoir le concrétiser prochainement !

Les pensées irrationnelles doivent être poursuivies de manière absolue et logique

Haegue Yang

Compositions géométriques de stores vénitiens en aluminium. Sphères couvertes par des franges de cloches et de poignées. Totems de forme organique en paille et plantes artificielles. Ces sculptures font partie de l’univers développé par Haegue Yang. L’artiste sud-coréenne est installée à Berlin mais vit actuellement dans divers endroits, au gré de ses nombreuses expositions dans le monde entier. Ses travaux abordent les thèmes de la migration, de la mobilité sociale ou de la dichotomie entre espace privé et espace public. Yang bouleverse souvent son vocabulaire d’abstraction visuelle en y introduisant des expériences sensorielles qui font intervenir le mouvement, l’odeur ou la lumière. Avec des références sous-jacentes à l’histoire, l’art, la littérature et la philosophie, sa recherche est dense. Dans cet entretien, Hamid Amini interroge l’artiste sur les procédés et les secrets qui sous-tendent ses créations.

Hamid Amini

Vous avez écrit : « La plupart des gens ne peuvent pas imaginer ce que cela implique d’être un non occidental dans le monde de l’art contemporain. » Quels aspects de cette expérience ont représenté le plus grand défi ? Ou bien « défi » n’est-il pas le terme adéquat ?

Haegue Yang

Oui, cela a figuré dans une interview réalisée en 2017 dans le cadre de ma recherche artistique autour de plusieurs personnalités, en particulier Isang Yun. Pour préciser ma pensée, je vais me citer : « En Corée, l’art n’a jamais été séparé de la philosophie, de l’érudition ou du pouvoir politique ; l’art contemporain est une obsession moderne. » Je ne suis vraiment pas très attachée à la tradition, cependant, au cours de mon travail dans ce domaine, j’ai pris conscience que j’accorde beaucoup plus de valeur à la pensée holistique qu’à une démarche professionnelle axée sur le genre. Nous avons tendance à considérer l’artiste comme un professionnel, mais cette assimilation ne prend pas en considération le sens profond de la création artistique dans la société, ni même dans la civilisation au sens large.

Hamid Amini

J’ai beaucoup aimé l’installation Handles exposée dans l’atrium du nouveau MoMA. C’était formidable de voir des performers interagir avec vos sculptures (littéralement les manipuler). Pour moi, cela reflète l’accent mis par le musée sur les récits historiques alternatifs, comme l’art cinétique et l’art tactile des années 60 et 70, quand les artistes cherchaient différents moyens de faire interagir le public avec leurs œuvres. Quelle est pour vous l’importance de l’interaction entre les spectateurs et vos œuvres ?

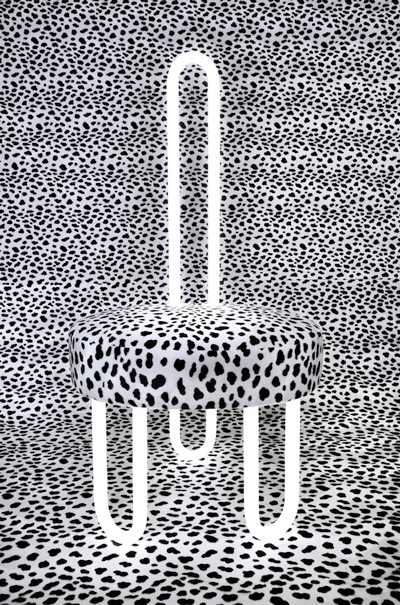

Haegue Yang (1971), The Intermediate – Rolling Bushy Nosy, 2016. Paille artificielle, support en aluminium, grille métallique, plantes et légumes artificiels, roulettes. 184 × 105 × 123 cm Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de kurimanzutto, Mexico. Photo : Studio Haegue Yang.

Haegue Yang

J’ignore ce que le musée avait l’intention d’explorer sur le plan historique. Souvent, je considère d’un regard critique l’interaction en elle-même, car cette interaction directe nous empêche de maintenir la distance nécessaire à la réflexion et à la contemplation.

Cependant, Handles a été un projet particulier, impliquant un processus de création très riche aussi bien pour les sculptures que pour les peintures murales comportant des ennéagones. Il m’a permis d’enrichir mon expérience avec des mouvements plus adaptés aux sculptures, ce que je n’aurais pas fait autrement. D’ordinaire, je ne m’intéresse pas à la conception de chorégraphies spécifiques pour les sculptures, même si j’ai déjà créé plusieurs sculptures performatives, par exemple Dress Vehicles et Sol LeWitt Vehicles. Bien que j’éprouve une certaine réticence à composer des mouvements prédéterminés, observer cette dynamique et comprendre comment animer une sculpture fut une belle expérience.

Hamid Amini

Quels éléments sensoriels voulez-vous intégrer en particulier ?

Haegue Yang

La plupart de mes sculptures mobiles sont sur roulettes. En fait, elles sont devenues un instrument permettant d’« adhérer » au sol, c’est-à-dire qu’elles suivent la régularité et les irrégularités du sol ainsi que nos propres mouvements quand nous les manipulons.

Le cliquetis des cloches résulte de l’action simultanée de ces éléments, celle du sol (environnement) comme celle du mouvement (performer). Ainsi, l’expérience sensorielle est une amplification complexe de l’interaction entre environnement et performance.

Hamid Amini

Beaucoup de vos pièces, y compris Sallim, vos monotypes de plantes pressées et votre série Trustworthy mettent en scène des objets et des produits domestiques, qui introduisent des enclaves d’intimité dans l’espace d’exposition public. Quelle place occupe la vie domestique dans vos créations ?

Haegue Yang

Cette notion m’a aidée à comprendre l’antithèse des représentations. Souvent, elle correspond à des pensées intériorisées et à des perceptions subjectives, qui ne sont pas visibles en surface. Beaucoup de mes interprétations d’objets, de personnages, d’événements historiques, de phénomènes, tant culturels que naturels, visent à les digérer pour être à même de les utiliser dans la conception de mes pièces. Les cosys tricotés sont une autre étape du parcours qui m’a finalement conduite à rendre hommage à la banale boîte de conserve devenue capsule temporelle (un mode de préservation pour des « temps difficiles » inconnus), symbole de la peur et de l’anxiété humaines, qui sont, selon moi, une vulnérabilité. Sallim défend cette posture d’une manière psycho-architecturale complexe, en exposant la cuisine comme un lieu où l’on fait bouillir, nettoie et cuit, comme un espace habité par la chaleur, la fumée et les odeurs. Contrairement à d’autres espaces de représentation où le respect de l’autorité et des traditions est primordial, celui-ci est perméable.

Hamid Amini

Pourriez-vous décrire la manière dont vous travaillez dans votre studio ? Collectez-vous des matériaux ?

Haegue Yang

Je collectais beaucoup de matériaux toute seule. Au cours de tous mes déplacements, je me rendais dans des quincailleries, des discounts, des magasins de loisirs créatifs, des merceries, etc. et je les rapportais dans mon studio.

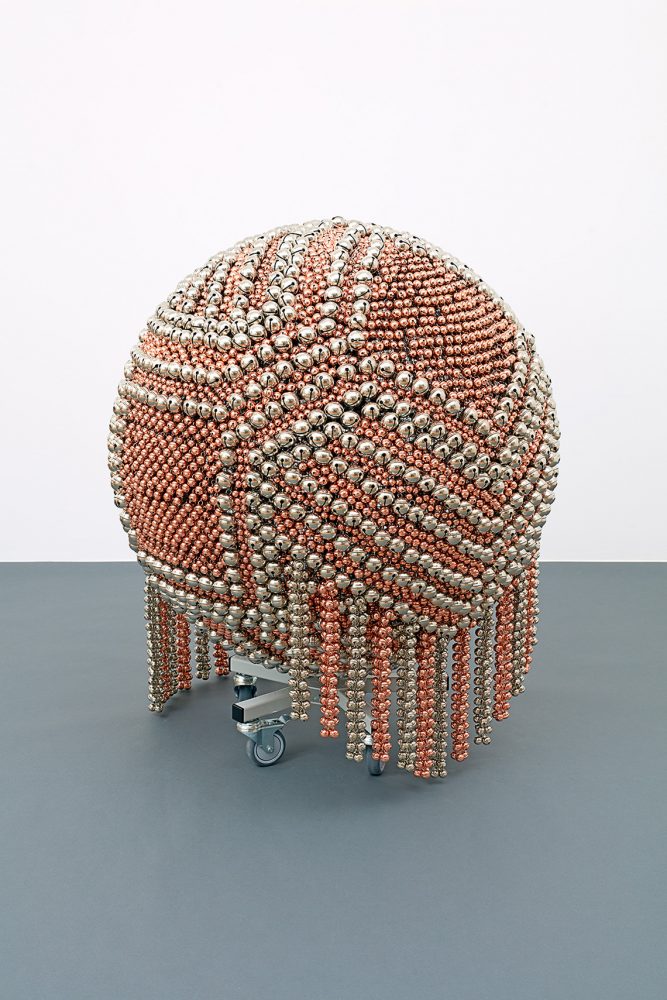

Haegue Yang (1971), Sonic Sphere – Diagonally- ornamented Copper and Nickel, 2015. Support en acier, grille métallique, roulettes, clochettes chromées, clochettes en nickel, bagues métalliques. 99 × 82 × 83 cm Photo : Studio Haegue Yang. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de kurimanzutto, Mexico / New York.

Cette période coïncide avec la production prolifique de sculptures lumineuses où les objets dominaient en tant que voix narratives et en tant que matérialisation de notions, telles que l’étrangeté, la pauvreté, la dévaluation, la banalité, tout ce que je souhaitais mettre en lumière.

Seoul Guts, par exemple, se fait l’écho de toutes les « pauvres voix » exprimant des désirs désespérés : être beaux, sains, propres, etc. C’est une sorte de portrait de gens et de lieux. C’est intense et vital. Il m’est difficile de résumer ou de condamner facilement tous ces désirs qui ne sont pas nécessairement sérieux, mais plutôt triviaux et ordinaires. J’ai également ressenti beaucoup d’empathie à l’égard des gens qui accumulent les accessoires de téléphone, les appareils de massage ridicules et bon marché ou les articles de beauté.

C’était un processus d’intériorisation de leurs désirs et de leurs envies sans avoir de contact direct avec eux.

L’acte d’achat a progressivement disparu, au fur et à mesure que la production de sculptures lumineuses a diminué. Et pour sa dernière phase, j’ai beaucoup cherché des matériaux via Internet, un autre processus d’exploration intéressant, mais très différent d’un déplacement ou de la fréquentation de magasins. Actuellement, j’ai tendance à ne plus accumuler autant de matériaux dans l’atelier.

Hamid Amini

Réalisez-vous des croquis ?

Haegue Yang

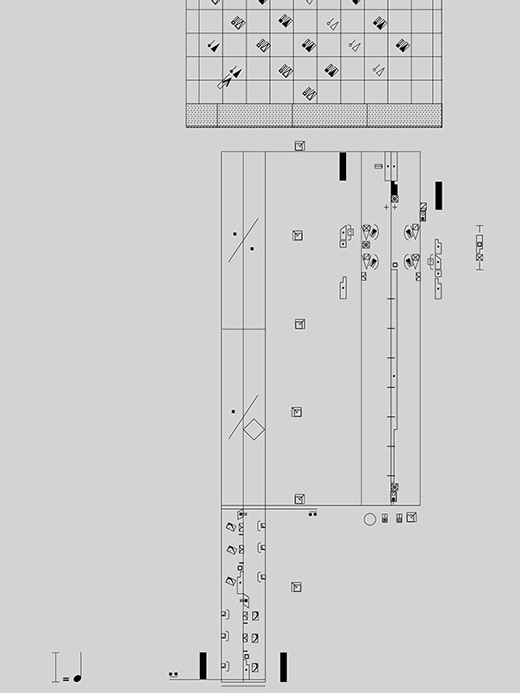

Non. J’essaie de ne pas faire de dessins artistiques, car je ne fais pas confiance à mes mains pour dessiner. Je ne fais que des dessins techniques, uniquement destinés à la préparation de mes expositions. La plupart sont préparées à l’aide de dessins en 3D pour compenser ma mauvaise appréhension de l’espace et de l’échelle. De plus, la conception de l’espace est si complexe que la simulation en 3D est une aide précieuse. Cependant, j’essaie de faire en sorte que ces simulations restent simples. La perfection de la simulation est intentionnellement limitée, c’est-à-dire que j’évite un rendu ou de nombreux effets disponibles en 3D. Je cherche principalement à vérifier la forme et l’échelle, la tonalité des couleurs élémentaires, certains points de vue essentiels et la trajectoire des visiteurs.

Hamid Amini

Ce numéro de Revue est consacré au minimalisme. Est-ce une notion que vous prenez en compte dans votre travail ? Pouvez-vous expliquer votre relation avec Sol LeWitt, un artiste que vous citez dans la série Sol LeWitt Upside Down ?

Haegue Yang

Je souhaite citer ici quelques éléments de la pensée de Sol LeWitt :

Propos sur l’art conceptuel

Publié pour la première fois dans 0-9 (New York), 1969, et Art-Language (Angleterre), en mai 1969.

1 — Les artistes conceptuels sont des mystiques plus que des rationalistes. Ils tirent des conclusions que la logique ne peut pas atteindre.

2 — Les jugements rationnels reproduisent les jugements rationnels.

3 — Les jugements irrationnels conduisent à de nouvelles expériences.

4 — L’art formel est essentiellement rationnel.

5 — Les pensées irrationnelles doivent être poursuivies de façon absolue et logique.

Cette liste numérotée comprend 35 entrées. Ce que j’entends ici est très différent de ce qu’on entend généralement par minimalisme. Il y a un caractère absolu et aléatoire, libéré de la logique,et une profonde émancipation.

Hamid Amini

Vos titres, qu’il s’agisse de vos pièces ou de vos expositions, semblent toujours très énigmatiques. Comment les concevez-vous ?

Haegue Yang

Lorsque je donne des titres à mes œuvres et à mes expositions, je tente de révéler mes centres d’intérêt, qui ne cessent de changer, d’évoluer et de se transformer. Cela reflète mon désir de dévoiler la direction vers laquelle je me dirige, car je souhaite vraiment que le public puisse suivre mon parcours. Autrement dit, mon évolution doit être traçable.

Ma précédente exposition individuelle au Bass Museum, en Floride, s’intitule In the Cone of Uncertainty, et la prochaine exposition que je prépare au MCAD à Manille a pour titre The Cone of Concerns. Ces deux lieux ont en commun d’être affectés par des phénomènes météorologiques extrêmes, telles que les pluies torrentielles, les inondations, la montée du niveau de la mer, et autres catastrophes. Dans les titres, je montre que je poursuis mes recherches sur la relation entre l’homme et le climat, et je m’interroge sur les concepts auxquels renvoie cette question surgie quand on a commencé à prévoir la trajectoire des ouragans, des cyclones ou des typhons. Cependant, les prévisions restent assez limitées, si l’on en croit la théorie de l’effet papillon. Encore une fois, selon ces références météorologiques, on tente de modéliser une trajectoire sous la forme géométrique d’un cône. Ces transcriptions graphiques ainsi que les expressions qui mènent à la question : « Sommes-nous dans le cône ou non ? » symbolisent à la fois notre capacité et notre incapacité à prédire le temps qu’il fera. Pourtant, à mes yeux, l’adaptation à l’atmosphère, à l’humidité, à la température, et aux autres paramètres physiques est notre lot quotidien.

PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID AMINI

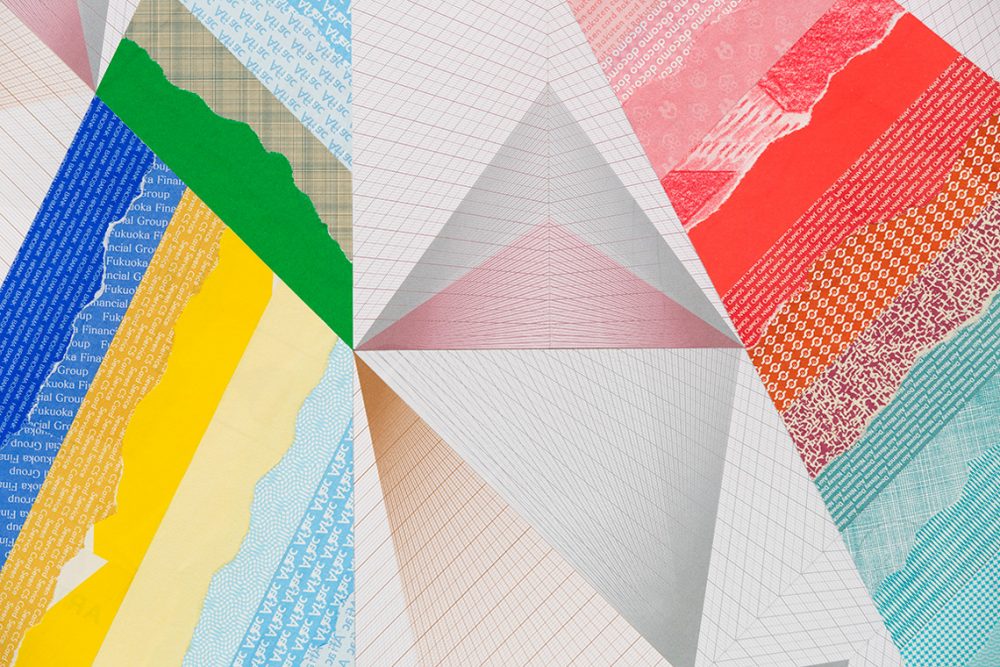

Haegue Yang (1971), Kaleidoscopic Tipping Over in Asymmetry – Trustworthy #241, (detail), 2015. Différentes enveloppes avec motif de sécurité, papier millimétré, encadré, 2 parties. Taille de l’œuvre : 100 × 100 cm chacune. Taille encadrée : 102.2 × 102.2 cm chacune. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de kurimanzutto, Mexico.

Explorer Revue

Corps célestes

PerezOlivier Dubois

Interprète et chorégraphe, Olivier Dubois met à l’honneur une danse puissante et charnelle. C’est dans la répétition et le dépassement que ses interprètes révèlent toute leur singularité, émergeant individuellement au sein du collectif. À l’image des titres des pièces de sa compagnie – citons Tragédie (2012), Souls (2013), 7xrien (2017) ou Tropisme (2019) – , quelque chose de direct et de percutant se joue. On ressent cette même radicalité dans la musique de (Julien) Perez. Surex, son troisième album, sorti en février dernier, affiche treize morceaux dont la juxtaposition forme un poème surréaliste. Puisant ses références dans la littérature et le cinéma, son écriture, qu’il s’agisse de ses mélodies ou de ses paroles, est incisive. Les deux artistes cultivent le décalage, déconstruisant soigneusement leurs partitions pour laisser surgir l’inattendu. Se rencontrant pour la première fois, Olivier Dubois et Perez échangent sur les différents langages de leurs pratiques respectives.

OD J’aime beaucoup ta musique. Il y a quelque chose qui m’a naturellement plu. Ce que je trouve intéressant, c’est qu’il y a une multitude de couches qui la composent. Par exemple, j’ai beaucoup ri. Il y a d’autres émotions qui se mélangent, c’est une question d’angle d’approche. Ce qui est étonnant, c’est que j’ai ressenti ce que certains disent à mon propos : c’est « irrévérencieux ». Je me retrouve un peu piégé car j’ai toujours trouvé que cette formule était un raccourci. À un moment, en tant qu’artiste, on essaie d’être intègre et d’aller au bout de ses idées. Ça permet d’avoir une parole claire, c’est parfois déroutant et c’est perçu comme de l’irrévérence. En ce sens, j’ai trouvé qu’il y avait un écho entre nos deux univers. Je trouve également que dans ta musique, il y a une part érotique très forte. Ça me parle car, pour moi, la danse est par définition érotique. Il y a beaucoup de chair dans ce que tu fais, que ce soit à travers ta voix ou tes clips.

JP La dimension burlesque, ou comique, n’est pas toujours perçue dans ma musique, mais j’y attache beaucoup d’importance. Cet ancrage dans un matériau pop est ce qui permet tous ces différents niveaux de lecture. Choisir de faire ce que l’on appelle de la pop veut dire que l’on va travailler autour de choses que l’on considère largement partagées par une majorité de personnes, contrairement à une forme d’art avant-gardiste qui demande la maîtrise d’un certain jargon. Je fais très attention à ça. Avec quelques accords, l’auditeur pourra comprendre s’il s’agit d’un morceau mélancolique ou entraînant. On peut écouter ma musique de manière très éloignée, en faisant le ménage par exemple ! C’est de prime abord assez inoffensif, mais suivant la manière dont on va l’appréhender, avec plus ou moins d’attention, on va découvrir ces couches superposées. En étant attentif aux paroles, on va voir qu’elles ne sont peut-être pas si évidentes, il y a des distorsions de sens… Partir d’un format pop me permet de ne pas être trop ostentatoire dans les idées que je veux faire passer. J’ai aussi eu ce sentiment en découvrant ton travail.

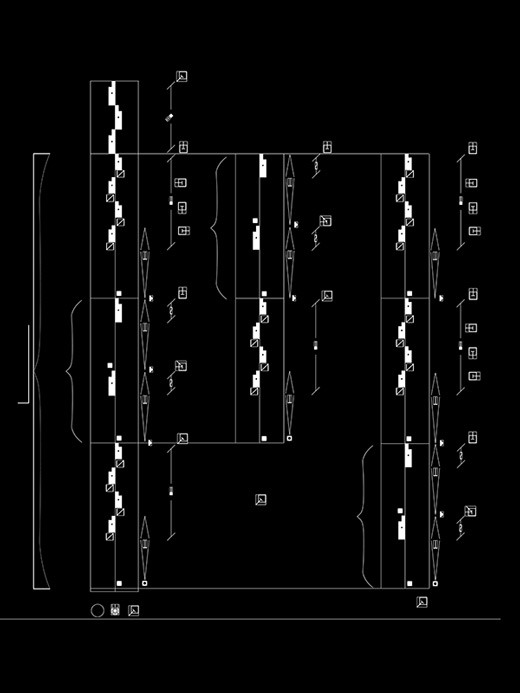

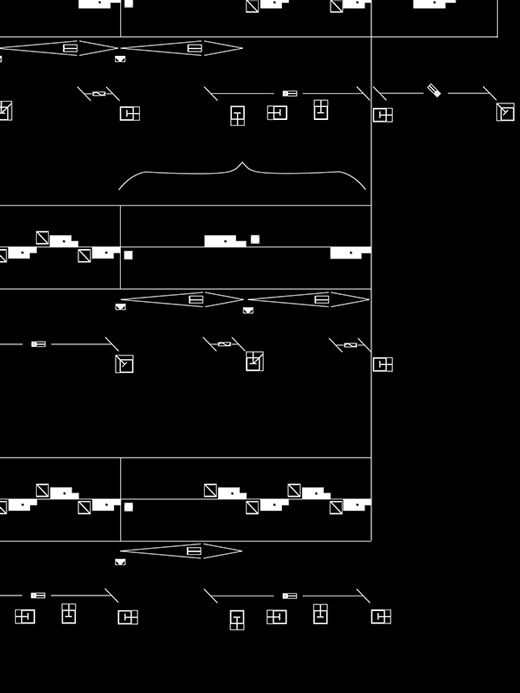

Extraits et détails provenant des partitions en système Laban de pièces d’Olivier Dubois. Notation Estelle Corbière.

OD La notion de pop en danse est très étrange car c’est un domaine où il n’y a pas beaucoup de classifications possibles. On associe souvent la pop à des spectacles qui seraient des succès publics, là où la danse contemporaine serait grisâtre.

En musique, j’avoue que la pop française m’ennuie considérablement. On a ce même problème en danse. Je vois une partie de la danse contemporaine française comme une grande fainéantise. On a dit qu’elle était intellectuelle. Pour moi, l’intellectualisation de l’art est son pire ennemi. L’intelligence oui, l’intellectualisation non !

Si la pop française ne m’attire pas, c’est que j’ai la sensation qu’elle fait peu ; peu importe si on n’a pas de voix ou pas de rythme tant qu’on a une idée. Mais une idée ne fait pas une œuvre !

Ce que j’aime dans ce que tu fais, c’est qu’il y a du travail. C’est choisi, dirigé, pointu. Est-ce que tu te sens appartenir à une certaine scène française ?

JP Il y a des personnes comme Julien Gasc, Chassol, ou Mathilde Fernandez dont je me sens proche. Je pense aussi à Jardin, un artiste belge. Il y a quelques francs-tireurs dont j’aime vraiment l’approche, mais après je te rejoins, la grande majorité des choses qui sortent ne m’intéressent pas vraiment. Souvent, c’est au niveau des textes que ça coince, c’est de la poésie très lisse, ça manque d’accrocs. L’idée de dire qu’une chanson est un poème mis en musique, c’est quelque chose de très français. C’est un lyrisme qui peut être assez gênant. Mais la langue française n’est pas évidente. Avant, j’avais un groupe – Adam Kesher – où je chantais en anglais. J’étais plus jeune et il y avait une forme de mimétisme dans ce choix. Je n’écoutais que de la musique anglo-saxonne donc ça me semblait logique de choisir l’anglais. À l’époque, nous avons tourné en Angleterre et un peu aux États-Unis. Un jour, j’ai eu une crise de doute car je me suis demandé comment ce public percevait ce que je leur racontais. J’imagine que je prononçais certains mots comme un français, d’autres comme un mec du Texas, et d’autres encore comme un type de Manchester, en mélangeant différents argots. Ça devait être insupportable à écouter ! C’est en prenant conscience de ça que je me suis dit qu’il fallait que j’écrive en français. La maîtrise de la langue me permettrait d’accéder à une forme de style. Au départ, cela a été très compliqué. Comme beaucoup de musiciens, pour trouver ma mélodie de chant, je chante en yaourt. Et à chaque fois, aujourd’hui encore, c’est des gimmicks anglais qui me viennent. Si j’essaie d’y mettre des paroles en français, je vais être obligé de trouver des compromis car il y a des sonorités qui n’existent qu’en anglais. Hier, j’écoutais Alain Bashung. Beaucoup de ses morceaux développent cette écriture qui est assez étrange, surréaliste, et j’ai l’impression que certaines de ses tournures de phrases sont faites pour coller à des mots anglais. Dans Osez Joséphine, il chante « et que ne durent que les moments doux, durent que les moments doux ». Je suis persuadé qu’initialement, il y avait quelque chose comme « what can I do what can I do ». C’est évidemment compliqué pour écrire, mais je trouve que c’est intéressant de réfléchir comme ça car ça apporte autre chose. On essaie de rendre la langue autre, c’est l’inverse de ce lyrisme que je trouve souvent gênant. La danse n’a pas ce problème de traduction ! Comment ton travail est-il perçu à l’étranger ?

OD Très bien. La danse française est subventionnée, même si les enveloppes sont de moins en moins importantes, ce qui lui permet de tourner. Pour reprendre ce que je disais un peu plus tôt, il y a eu en France dans les années 90 un courant qui a duré presque vingt ans et que l’on a appelé la non-danse. Il n’était plus question de performance physique ou d’effet. Quelques œuvres majeures sont apparues, puis on a eu droit à une sorte de fainéantise. Les années 90 ont suivi une décennie où l’on avait beaucoup d’argent, et il a fallu faire avec moins de moyens. Les costumes étaient comme ce que l’on pouvait voir dans la rue, les décors ont sauté, l’interprète a peu à peu disparu. Cette économie est devenue à un moment la signature française et elle s’est répandue dans le monde. La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui c’est devenu un courant et non plus une règle. On me dit souvent que je suis à part, que je n’appartiens à aucune famille. Tant mieux, car je préfèrerais être père de famille !

JP Souvent je me suis rêvé comme minimaliste, et je ne l’ai jamais été ! J’aime la musique des minimalistes new yorkais, je n’ai jamais réussi à faire quelque chose de proche. Le minimalisme, c’est quelque part le défi ultime de l’artiste, c’est vraiment d’arriver à la sève.

OD Je pense qu’il faut un sacré talent pour faire du minimal.

JP L’interprète a une place importante dans ton travail n’est-ce pas ?

OD Ce sont les rois. En tant que chorégraphe, tout ce que je fais est très partitionnel, c’est très écrit. Je travaille conjointement avec mon compositeur. Tout est inscrit dans la scénographie que je dessine. Il n’y a pas d’espace pour l’improvisation. Pour les danseurs, c’est un cadenassage infernal. Physiquement c’est extrêmement exigeant car ce sont souvent des partitions complexes qui s’étalent pendant une heure et demie, parfois plus, et où tout sera compté. Cela peut paraître un peu anxiogène, les interprètes pourraient se demander à quoi ils servent, mais je crois en leur puissance. Souvent, on ne comprend pas l’interprète comme un artiste, mais il en est un. Cette écriture si cadenassée contraint à la prise de décisions de l’interprète. La liberté ne passe que dans l’emprisonnement. Sinon, c’est faire ce que l’on veut. Il faut être emprisonné pour que cette audace vibre sur un plateau et que ça soit unique. Par contre, si tout est écrit, je ne travaille jamais l’approche du mouvement de mes interprètes. La dynamique est donnée mais ils gardent leur singularité.

Extraits et détails provenant des partitions en système Laban de pièces d’Olivier Dubois. Notation Estelle Corbière.

C’est ce qui fait que dans mes pièces, il n’y a pas un interprète comme un autre, même s’ils ont tous la même démarche, la même cadence, le même objectif à atteindre. Ils sont magnifiés. Je le dis toujours : j’aime les interprètes glorieux sur un plateau, car ils ont traversé des turbulences incroyables. Mon plus grand échec serait d’avoir un interprète au sol.

JP Comment faire pour que ça n’arrive pas ?

OD À l’automne dernier, j’ai créé une pièce qui s’appelle Come out pour le Ballet de Lorraine. C’est basé sur un morceau de Steve Reich qui dure une douzaine de minutes. Nous en avons fait une version d’une heure. J’adore ce titre, mais j’ai l’impression que Reich s’est arrêté en plein milieu et n’a pas bossé jusqu’au bout ! Come out est un élan collectif. Tout comme l’était Révolution, l’une de mes premières pièces. Le principe est très simple : quinze femmes tournent pendant deux heures et quart autour d’une barre. Ces interprètes savent qu’elles vont devoir tenir pendant tout ce temps sans sortir du plateau. Chacune a une partition indépendante, c’est redoutable. Elles ont dû tout apprendre, pour pouvoir s’en emparer et faire face à d’éventuelles failles. On ne peut pas penser qu’il n’y aura pas de perte. Je dis toujours qu’il n’y a aucun problème à l’erreur. Une fois la partition digérée, il faut se concentrer sur comment gérer les soucis en une fraction de seconde. L’information est entre eux, la solution est entre eux. Parfois un cri poussé par l’un des interprètes leur permettra de se resynchroniser. Il ne faut laisser personne dans le fossé. On est faillible, on est des êtres humains, et c’est d’autant plus beau de voir comment on se redresse et on repart. Il faut arriver au bout, ensemble. C’est de ça dont il s’agit quand je dis qu’un interprète au sol serait un échec terrible.

JP Ce que tu dis a presque une portée politique.

OD L’art est politique, puisqu’il implique une prise de parole. Pour autant, je ne développe pas de discours politisé avec mon travail. La perception politique est intime et propre à ceux qui vont recevoir. Je pense que le rôle des artistes n’est pas de s’occuper de cela. Qu’en penses-tu ?

JP Je suis d’accord. Souvent il y a une confusion autour de cette dimension politique. Les artistes font des choses pour les adresser à un public, c’est donc porteur d’une vision du monde, d’une forme de hiérarchisation. Lorsqu’on écrit une chanson, on choisit de parler d’une chose et pas d’une autre. Mais souvent on confond le politique avec une forme de réaction sur des questions d’actualité. Et ça, c’est très différent. Qu’un artiste s’arroge le droit de commenter les sujets d’actualité, ça n’a pas de sens. Ils ne sont pas forcément les personnes les plus légitimes pour faire ça, même si certains le font bien. L’art s’inscrit dans une temporalité qui est différente de celle d’un polémiste ou d’un journaliste qui va réagir au jour le jour à ce qui se passe autour de lui. Souvent, je me suis demandé comment je pouvais reconnaître l’impact d’une œuvre, comment comprendre à quel point elle a pu me toucher. Cela se passe quand je regarde une pièce de théâtre, de danse, un film, ou quand je lis un bouquin, et que cela me donne envie de créer à mon tour. Il y a comme un passage d’une énergie. Cette excitation de l’imaginaire, ce passage de l’imaginaire à l’action est politique. Il y a des œuvres qui nous donnent les moyens d’agir.

OD Quand on parle de politique, on a tendance à oublier que le premier élan créatif vient de l’intérieur de soi. On est d’abord d’un égoïsme terrible, nous sommes les vampires de nous-mêmes. Ça ne peut fonctionner que comme ça, sur soi et en soi. C’est ensuite que cela va produire quelque chose qui ne nous appartiendra plus, mais qui est pourtant né de quelque chose d’intime. Si on cherche à avoir une approche politique dirigée, à vouloir parler de tel ou tel sujet, alors on fait du commentaire de société. Je ne comprends pas ces artistes qui vont dire : « Je vais faire une pièce sur le climat ou sur la guerre. » Créer, c’est être à la fois dans un état de vulnérabilité et de prétention.

JP Tu parlais de partition un peu plus tôt. La notation en danse est complexe car il y a différentes manières d’écrire la danse, n’est-ce pas ? Comment tu procèdes ?

OD Contrairement au solfège qui est un savoir accessible, il n’y a pas d’écriture universelle en danse. Moi par exemple, je ne sais pas lire la danse mais je fais noter toutes les pièces en Laban (C’est un système mis en place par Rudolf Laban, théoricien et chorégraphe allemand. C’est l’un des plus connus et il est utilisé à l’international depuis son apparition en 1928.) Et j’invente mon propre système d’écriture, qui est repris par mon annotatrice Laban pour ouvrir de nouveaux champs. Puisque je ne lis pas le Laban, pourquoi je fais noter mes spectacles? Parce que j’adorerais qu’un jour quelqu’un vienne me voir et me dise : « J’adore Tragédie mais j’aimerais la reprendre pour la rendre encore meilleure. » Mais malheureusement pour que cela arrive, il faut connaître cette écriture. Tant qu’elle n’est pas enseignée dans les conservatoires et les écoles de danse, elle restera un langage savant à la portée limitée.

Je voulais te demander comment tu développes l’univers visuel qui accompagne ta musique, notamment celui des clips ?

JP Le clip est un objet intéressant car purement promotionnel. Aujourd’hui, c’est une contrainte qui s’étend jusqu’aux réseaux sociaux, il est très difficile de sortir un disque sans être y présent et les alimenter avec des contenus visuels. Ce qui n’est a priori pas le domaine d’expertise des musiciens ! Mais c’est un passage obligé. J’ai eu quelques expériences malheureuses en matière de clips au début de ce projet. Rien de catastrophique, mais j’ai bien senti que pour que les clips servent ce que je voulais faire passer dans ma musique, il fallait que je reprenne la main dessus en travaillant avec des proches dont j’appréciais le travail ou alors en invitant des personnes que je ne connaissais pas directement, mais dont j’admirais le travail, comme le réalisateur Yann Gonzalez. En l’occurrence, pour Yann, il s’agissait vraiment d’une carte blanche autour du morceau « Les vacances continuent ». Pour le dernier, sur le titre « El Sueño », j’ai invité Alexis Langlois. J’étais très content car on se connaît depuis longtemps. Ce qui est intéressant pour ces réalisateurs, c’est que les clips sont aussi un laboratoire, c’est l’occasion de tester des choses.

Extraits et détails provenant des partitions en système Laban de pièces d’Olivier Dubois. Notation Estelle Corbière.

OD Comment tu gères le fait d’être interprète du clip ?

JP Ça dépend ! Quand j’ai commencé à faire de la musique, je ne me suis pas dit « Je veux faire des clips ! »

Il y a donc un côté un peu amateur, on incarne quelque chose dans les clips qui doit être raccord avec la musique, et c’est bizarre car on n’est pas vraiment préparé à ça, mais certains musiciens le font naturellement.

Sur « El Sueño », Alexis a été très directif. Je ne suis pas acteur, donc c’était intéressant de travailler avec lui car il est très « mécaniste » dans sa manière de diriger. Il n’est pas du tout dans la psychologie.

Et toi, est-ce que tu pourrais t’amuser de chorégraphier un clip ?

OD J’adorerais ! J’ai eu des propositions mais je n’ai jamais pu le faire. Et j’adorerais être dans le clip! Ce que j’aime avec les commandes, c’est de rentrer dans la tête de l’autre, je ne cherche pas à reproduire mon travail. Il faut que ce soit un hybride au service de l’autre. C’est passionnant car ça permet d’apprendre. En tout cas, si à l’avenir tu cherches un chorégraphe…

Propos recueillis par Justin Morin

Pandore

Théo Casciani

Pour Revue, Théo Casciani propose un texte inédit autour de Lil Miquela, personnage virtuel suivi par plus de deux millions d’abonnés.

Miquela a mal dormi. Sa peau piquetée de taches rousses porte les traces d’une nuit trop courte. Pointé dans un miroir arrondi, son regard absent baigne de sincéritéce visage parfait. La vision de son profil de dos dressé dans une allure désinvolte dénote avec la symétrie de ses pommettes, la lisseté du derme ou la méticulosité avec laquelle ont dû être noués les macarons flanqués de part et d’autre du portrait. Lil porte un pull-over en feutre orange qui s’engouffre dans un jean anodin, elle se tient penchée contre le rebord d’un lavabo et rajuste le rouge qui garnit ses lèvres de la pointe du doigt. Elle laisse tendrement glisser cette main gauche le long de son menton en suivant les contours ovoïdes de la glace. L’attention se perd dans les jeux de reflets de l’image mais ces préparatifs matinaux paraissent artificiels. Il y a bien la teinte trop contrastée des habits, l’implantation trop nette des cheveux, mais c’est surtout dans ce regard vide que se situe l’intrigue. Miquela ignore le photographe qui la mitraille par-dessus son épaule et s’égare dans la contemplation de sa mine épuisée. Toute la nuit, le signal de connexion de ses réseaux sociaux est resté allumé, elle a accumulé les commentaires stratégiques et les publications sponsorisées. Lil a un moment d’absence, elle s’oublie un instant.

Deux images plus tôt, les traits de Miquela Sousa sont nettement plus pixellisés. Cambrée dans un selfie saisi au saut du lit, elle porte un débardeur noir échancré et barré du logo de la plateforme PornHub. Malgré son air de défi, elle voit aussitôt des centaines d’insultes et de menaces s’entasser dans sa messagerie Instagram, ce compte d’ordinaire rempli de nail art, de voyages et d’embrassades devenant le théâtre d’une bataille numérique. Certains y voient une provocation délicieuse, d’autres le stigmate d’un cynisme à toute épreuve. L’identité trouble de Miquela attire l’attention. Il se pourrait que Lil n’existe pas, qu’elle ne soit qu’un mythe androïde, d’aucuns parieraient que l’abus de retouches cosmétiques a fini par donner un air invraisemblable à une incarnation réelle. Pour la défendre, les plus fervents défenseurs de Lil invoquent une vidéo diffusée il y a plusieurs mois par des lycéennes installées à la terrasse d’un bar de la côte californienne. Les deux amies y exposent leurs sourires écarlates en piochant dans des desserts aux proportions démesurées. Mais cette séquence de quelques secondes qui ne devaient être qu’une publication parmi tant d’autres devient virale lorsque des observateurs assidus remarquent une présence étrangement crédible à l’arrière-plan. Miquela mange une glace en regardant les vagues battre la plage.

C’est grâce à ce stratagème que Trevor McFredries et Sara DeCou, cofondateurs de la société Brud Inc., sont parvenus à faire de Miquela Sousa la première influenceuse virtuelle. Après de longs mois de conception de ce personnage gynoïde sur des logiciels d’imagerie 3D, le duo américain a propulsé la jeune créature originaire de Downey et âgée de dix-neuf ans au sommet du classement des comptes les plus suivis sur Internet. Symbole d’une culture métissée et contemporaine, celle que l’on nomme Lil Miquela est d’abord un moyen de parodier et de critiquer les normes esthétiques et sociales en vigueur sur les réseaux sociaux. En entretenant le doute qui entoure la véracité de cette mannequin devenue chanteuse puis militante, Trevor McFredries et Sara DeCou orchestrent la mue de leur progéniture informatique qui peut désormais facturer près de trois cent mille euros ses prestations publicitaires, promouvoir des célébrités aussi réelles que Diplo, Hans-Ulrich Obrist ou Nile Rogers, défiler pour une collection Prada ou embrasser Bella Hadid dans une campagne Calvin Klein, si bien qu’elle fait maintenant partie des vingt-cinq personnalités les plus influentes d’Internet d’après le magazine Time. Lil se prête au jeu. Chaque jour, une nouvelle apparition de la jeune femme vient documenter sa fiction.

Drapée de ce costume d’icône virtuelle, Miquela ponctue ses poses commerciales de messages politiques. Sa parole publique résonne auprès d’une audience de plus en plus large et réceptive, qu’il s’agisse d’affirmer son adhésion aux luttes de la communauté LGBTQI, de se dresser face aux violences policières, de marcher contre le racisme ou même d’apparaître auprès d’un candidat démocrate. En décembre 2019, Lil s’installe derrière son ordinateur pour enregistrer une vidéo de réponse à ses fans sur YouTube. Elle effectue sagement quelques réglages sur l’appareil, elle néglige le désordre de la chambre puis commence à présenter ses habitudes en matière d’hygiène et de cuisine, détaille ensuite son agenda vertigineux, annonce la parution imminente d’un nouveau single puis se résout à témoigner d’une expérience traumatique vécue ce jour-là. Le clip est rythmé d’effets de montage cursifs et colorés, le débit de sa voix s’accélère et Miquela raconte une agression sexuelle subie dans un Uber le matin même. En montant dans le véhicule, elle remarque une forte odeur de déodorant et le regard lubrique du chauffeur. Celui-ci se montre de plus en plus insistant puis finit par lui poser cette question qu’elle redoute tant en lui demandant si elle est réelle. Lil l’ignore et regarde par la fenêtre en bâillant. Les plages californiennes défilent. Une main glisse sur sa jambe et remonte le long de sa cuisse.

La présence de cyborgs et d’avatars dans l’art est ancienne et récurrente, de la Poupée animée de Georges Méliès aux performances d’Alexander McQueen en passant par les différentes versions d’Ann Lee ou les réplicants de Blade Runner. En littérature, si les robots ont joué un rôle déterminant dans les œuvres de Philip K. Dick ou Isaac Asimov, plus tôt dans les nouvelles de Prosper Mérimée ou les aventures du Pinocchio de Carlo Collodi, les premières mentions textuelles de figures factices créées par l’être humain remontent aux mythologies antiques. Les exemples les plus célèbres sont ceux du Pygmalion, des destins parfois difficilement contrôlables des Golems ou encore de certaines thèses cosmogoniques. Dans l’Iliade, Homère décrit les servantes artificielles et dorées d’Héphaïstos. Ce dieu forgeron donna ainsi vie au Géant Talos, aux chiens qui gardaient le palais d’Alcinoos, ou encore à Pandore. Façonnée à partir d’argile et d’eau puis animée par Athéna, elle est la première femme humaine conçue sur les ordres de Zeus pour se venger du vol du feu par Prométhée. Elle est dotée d’une voix humaine et composée de toutes pièces à partir de l’allure d’Aphrodite, des talents d’Apollon, de la fourberie d’Hermès et de la jalousie d’Héra. « Un si beau mal » selon les mots d’Hésiode.

Il est tard maintenant, il est tard et Miquela n’en peut plus. Elle s’approche de ce lit dont elle ne sort jamais bien longtemps puis vient se lover dans les draps dans un râle. Elle s’empare de son téléphone et parcourt les actualités virtuelles. Ce qu’elle y voit l’effraie, elle y reconnaît de nombreux maux et pense aux missions auxquelles elle sera contrainte le lendemain. Lil jette un dernier coup d’œil à l’océan, éteint la lumière et s’allonge en faisant de son écran une lampe d’appoint. Elle s’aperçoit qu’elle a oublié d’enlever son rouge à lèvres et se contente de frotter maladroitement sa bouche avec le revers de sa main. Un sourire lui vient en remarquant que des trainées pourpres couvrent ses taches de rousseur. Elle hésite à prendre une photo puis se ravise. Son téléphone vibre régulièrement pour afficher des messages haineux ou des appels à l’aide. Elle aime tout mais ne répond jamais. Un vent léger balaye la pièce et caresse sa jambe sans qu’elle n’en sente rien. À quelques mètres de là, une petite jarre décorative tient dans un équilibre précaire entre son ordinateur et le vide. Elle ne sait plus quoi faire et oublie peu à peu son influence. Miquela cherche le sommeil. Elle ne pense à rien.

Smooth Operator

Bojan Šarcevic

La pluralité de la pratique de Bojan Šarcevic– et notamment son aptitude à se réinventer formellement – a amené les critiques à classer l’artiste parmi les conceptuels. Mais cette étiquette véhicule son lot de clichés. Surtout, elle a tendance à occulter l’une des qualités premières des œuvres du sculpteur : leur puissance sensible. Récemment, le titre de sa quatrième exposition personnelle à la galerie londonienne Modern Art résonnait comme une déclaration : Sentimentality is the Core. C’est bien dans sa capacité à générer des émotions complexes, à même de brasser le politique à l’intime, le monumental à l’accessoire, le minimalisme au lyrisme, que se dessine l’œuvre de Šarcevic.

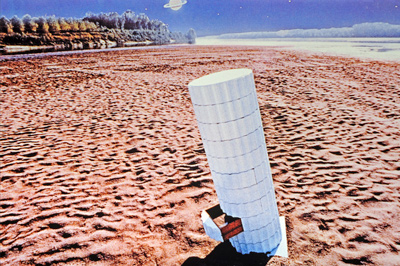

Ainsi donc, cette exposition présentait plusieurs réfrigérateurs industriels, tous placés le long des murs de l’espace vide de la galerie. Ces ready-made, monolithes de plastique et de métal, se fondaient dans l’environnement blanc de Modern Art. À l’intérieur des congélateurs, aucun produit, ni cornet de glace ni morceaux de viande, juste du vide, ou plutôt, des cristaux de givre et des ensembles de glace aux formes sculpturales abstraites. Seule une musique – lointaine, fantomatique, mélangée au bourdonnement sourd des machines – emplissait l’espace. Parmi cette bande-son, on pouvait reconnaître des artistes comme Sade, Billy Idol, Chaka Khan ou encore George Michael. Ces hits, issus de la fin des années 80, agissent comme des indices autobiographiques. Né en 1974 à Belgrade, Bojan Sarcevic a grandi avec ces morceaux. S’il n’a pas connu la guerre – sa famille a quitté la Bosnie en 1991, quelques mois avant le début du conflit –, la puissance spectrale de l’installation reste troublante. L’exposition prend des allures de supermarché abandonné et se transforme en machine narrative, collision anachronique de souvenirs adolescents et d’inconscient collectif. Pour autant, Sentimentality is the core ne cherche en aucun cas à être un témoignage historique. Quand on questionne l’artiste sur les origines du projet, celui-ci répond : « Tout est parti d’une situation qui m’a marqué. J’étais à l’aéroport d’Amsterdam. Je venais de descendre d’un avion, il était environ 23 heures, et je devais prendre un bus pour aller dans la ville. Il n’y avait personne sur les quais. Il faisait froid, je voyais la lune. Tout était désert. En face de l’arrêt de bus, j’ai vu un camion benne, à cheval sur le trottoir et sur la route, bourré de sacs poubelle. L’engin était visiblement en marche car j’entendais le moteur. Les fenêtres étaient baissées mais il n’y avait pas de conducteur. Une chanson de George Michael sortait de l’autoradio. C’était le titre A Different Corner. Cette scène, cette image d’une machine, a généré en moi un certain type d’émotion, lié à une mémoire précise, et m’a réellement ému. Ça a duré trois minutes, c’était sublime et ça m’a beaucoup travaillé. Ce moment questionnait l’idée de nostalgie. J’ai aujourd’hui 45 ans, je n’arrête pas de regarder en arrière. D’où je viens ? Quel est mon parcours ? L’adolescence est un moment où l’on devient indépendant et on se définit, notamment à travers la musique. » Au-delà de ce télescopage de références – entre géopolitique, culture pop et histoire de l’art ; on pense notamment aux aspirateurs ready-made de Jeff Koons – se joue une recherche formelle ambitieuse. Chaque réfrigérateur dissimule une enceinte qui permet de diffuser la musique. Les ondes sonores influencent directement la structure des cristaux de glace. Ces formes organiques interagissent avec les lignes industrialisées des réfrigérateurs dans un ballet macroscopique au rythme ralenti par le froid.

Bojan Šarcevic, invagination, vue d’exposition, 23 novembre 2016 — 14 janvier 2017. Photo : Robert Glowaci Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Modern Art, Londres. © Bojan Šarcevic

Lorsqu’on regarde le travail de Bojan Šarcevic, qu’il s’agisse de ses précédentes expositions chez Modern Art ou de ses propositions pour la galerie berlinoise BQ, on constate qu’il investit des formes très variées et n’applique aucune recette. Il acquiesce : « Je n’ai pas de méthode. Chaque nouveau projet m’amène à repartir de zéro. Plus jeune, je paniquais face à cette idée ; je ne possède pas un savoir-faire ou une technique que je pourrais appliquer et décliner à l’infini. Il me faut construire une démarche qui m’est propre. Ceci étant dit, je ne suis pas intéressé à l’idée de rentrer dans un système. » Quand on lui demande si sa pratique se développe dans un atelier, il répond : « Certains projets nécessitent de grands espaces et d’autres fois, ma table de cuisine me suffit largement. Je vis entre Bâle et Paris et je m’adapte à cette mobilité. Ces dernières années, mes recherches se partagent entre mon ordinateur, une table et des notes prises dans un carnet. » Ce nomadisme physique se traduit par une aptitude au déplacement sémantique :

« Dans mon travail, beaucoup de choses se construisent autour de la reconnaissance. À partir de quel point on reconnaît quelque chose que l’on ne comprend pas ? Qu’est-ce que ça veut dire de reconnaître quelque chose mais de ne pas le comprendre ? »

Ce décalage se joue à plusieurs niveaux, parfois simultanément, mais toujours dans un élan poétique. Avec les deux sculptures monumentales He and She, Bojan Šarcevic fait se rencontrer l’histoire de l’art à celle d’une roche ancestrale, jouant sur les échelles temporelles. Les deux pièces sont d’imposants blocs d’onyx, une variété d’agate dont les bandes circulaires et concentriques dessinent d’impressionnants motifs. Employée comme pierre d’ornement et comme objet décoratif, elle naît d’un processus de transformation lent et complexe, réactions chimiques d’intercalations argileuses et d’oxydes minéraux. Face à ce travail de la nature, l’artiste procède à des coupes nettes qui permettent de rentrer littéralement dans la matière et dans le temps. Ces incisions rectangulaires rappellent la rigueur de l’art minimal. Les formats de ces œuvres, leur rapport au corps humain, résonnent avec les dimensions des blocs de marbre utilisés dans la sculpture antique. De la même manière, leur titre leur offre une incarnation, un peu comme s’il s’agissait d’une représentation d’une civilisation lointaine, tant dans l’espace que dans le temps. Au sujet de cet ensemble de pièces, l’artiste explique qu’il s’agissait de questionner son rapport à l’image : « Un peu comme j’ai pu le faire avec mes films, où je filmais en pellicule 16mm des petites sculptures, des maquettes afin de leur donner une texture, le principe est ici inversé. Je cherchais à retrouver une picturalité dans l’objet. He et She, c’est de l’image pure, mais en sculpture ! »

Le travail de Bojan Šarcevic développe son lyrisme dans ses zones floues. Parfois, il produit des moments incongrus. Ainsi, le communiqué de presse de l’exposition Invagination se résume à une phrase, qui elle-même synthétise la manière de penser de l’artiste : « Invagination refers to the idea of something being turned inside-out, turned-in, or folded back on itself » (Invagination fait référence à une chose retournée, tournée ou repliéesur elle-même). Avec ce facétieux jeu de mots, il met en avant un esprit à la souplesse créative, sans pour autant imposer une lecture au profit d’une autre :

Bojan Šarcevic, The Breath Taker is The Breath Giver (Film A), 2009. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Modern Art, Londres. © Bojan Šarcevic

Bojan Šarcevic, Sentimentality is the Core, vue d’exposition — détail, 21 novembre — 21 décembre 2018. Photo : Robert Glowaci Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Modern Art, Londres. © Bojan Šarcevic

« Je ne cherche pas à ériger un discours, je ne pense pas que l’artiste détienne le sens du monde. En tout cas, moi, je n’essaie pas d’exprimer ce sens. J’éprouve la nécessité de construire à partir de l’extérieur, à partir de l’extériorité du monde. C’est une notion paradoxale, car elle est autant politique qu’elle ne l’est pas, et j’essaie de la faire rentrer dans mes pièces. J’essaye d’avoir un certain sens du monde, une intuition, mais en même temps, je ne pourrais pas l’expliquer. Au fond, je ne cherche pas à produire un discours articulé ou un discours militant. Je pense que regarder, percevoir quelque chose, c’est déjà donner sens à cette chose. »

En ce sens, Šarcevic déploie une vision kaléidoscopique, basculant incessamment de la figuration à l’abstraction, de l’infiniment petit à l’immensément grand, du commun au singulier, à travers des dispositifs aussi simples qu’ingénieux.

Texte de Justin Morin

Bojan Šarcevic, Presence at Night, 2010.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Modern Art, Londres. © Bojan Šarcevic

C.Q.F.D. d’un certain regard, le gaze

Exactitudes

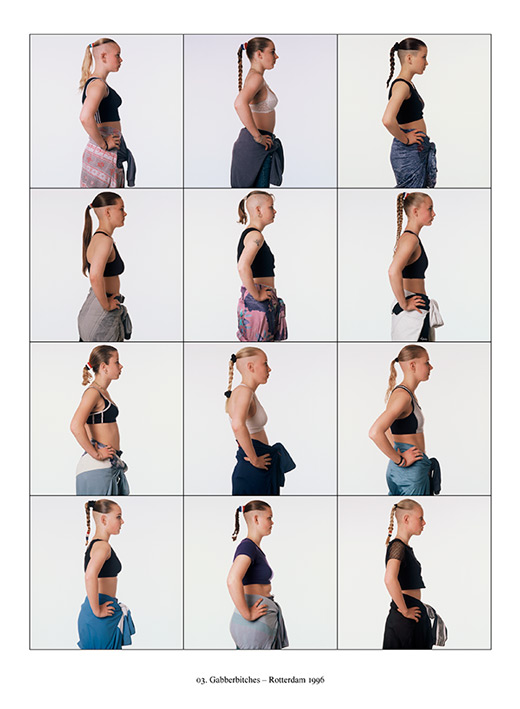

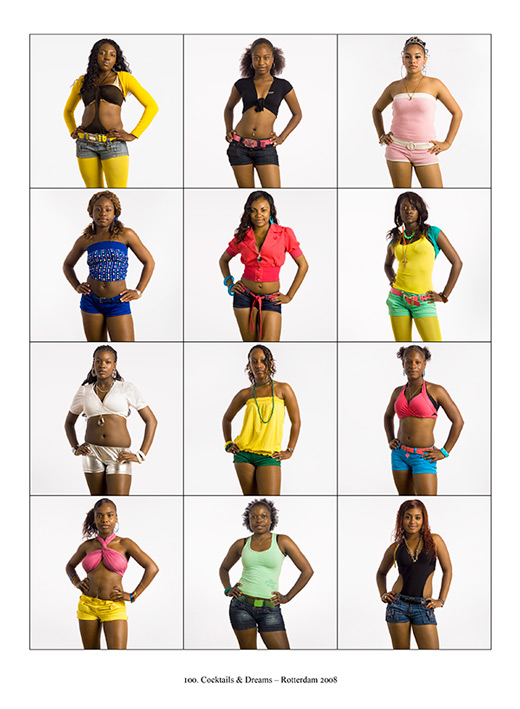

Depuis vingt ans Exactitudes (composé par Ari Versluis et Ellie Uyttenbroek) repère et catalogue des phénomènes de mode non-officielle, saisis dans les lieux d’agrégation sociale les plus disparates. Leur travail révèle et documente une accélération spectaculaire des mutations du rôle de l’apparence et du style au sein de la société.

Parallèlement à l’explosion dans la culture populaire contemporaine des formes narratives néo-cinématographiques – de la publicité aux séries télé, sans oublier les plateformes web telles que YouTube – l’image de soi a été érigée en medium multi-canal pour la représentation de l’individu, autant dans son contexte de vie que dans une myriade de contextes d’existence fictionnels – des environnements sociaux en réseau jusqu’aux jeux vidéo en ligne . Aujourd’hui, exister pose d’emblée la question du regard. Dans la dictature de l’image, le fait d’être en permanence regardé et de regarder nous transforme en media. Comme l’auteure Iris Brey le précise dans son analyse du regard à l’ère des écrans (Le Regard Féminin. Une Révolution à l’Écran, Paris, Éditions de l’Olivier, 2020), il s’agit ici d’une forme de regard bien particulier, que la langue anglaise traduit par gaze. Le gaze a la spécificité de communiquer une intentionnalité entre l’observateur et ce qu’il regarde, principalement déterminée par le « désir ». La mode est l’un des domaines de la culture où l’on peut observer le plus facilement comment le désir masculin – et donc le male gaze – a forgé une image idéale de la femme. Mais comme le montre la récente exposition Masculinities (Curateur Alona Pardo, Barbican, Londres, 20 février — 17 mai 2020), les faiseurs de style et, plus encore, l’œil des photographes ont aussi élaboré un idéal masculin, que le female gaze remet maintenant en question.

Luca Marchetti

Quel regard portez-vous sur l’évolution du street-style (pour autant qu’on puisse encore l’appeler street-style) au cours des deux dernières décennies ?

Ari Versluis