Chaque jour, chaque instant, s’offre à mille hasards

Arp

Quelle place le hasard occupe-t-il dans l’œuvre de Jean Arp ? L’historienne Joy Des Horts explique comment l’aléatoire devient méthodologie chez l’artiste franco-allemand et révèle la poétique de l’errance.

Rêve d’une œuvre où « intérieur, extérieur, haut, bas, ici, là, aujourd’hui, demain se mélangent, se tissent, se dénouent ». Autant de variations sur un même thème de formes rondes et lisses, sensuelle éloquence d’une vision synthétique issue du schème pur désiré par Brancusi et confondue avec des phénomènes terrestres. En observant lesdites formes, on ne saurait dire où commence l’abstraction et où finit la figuration. L’ensemble est autotélique, défiant la logique et toutes les lois de la gravité, sans heurts ni brusqueries.

Si l’image semble familière, elle n’en décrit pas moins un corpus d’œuvres bien précis : les collages sur papier ou bois de la série Selon les lois du hasard de Jean Arp, initiée en 1916. Derrière les formes biomorphiques convoquant à la fois les règnes humain, végétal et minéral, c’est la question du hasard qui est posée. Celle d’une incertitude consubstantielle garante du mouvement dans l’œuvre, où perce une volonté de défier l’académisme et les lois strictes de l’art en cherchant dans ce nouvel auxiliaire à la création le relais de l’artiste. Si le hasard s’impose comme un enjeu de l’avant-garde et l’emblème de nouvelles esthétiques, l’artiste, à l’image d’un Protogène achevant sa toile en « jetant l’éponge », fait état de pratiques esthétiques de l’informe associant étroitement contrôle et déprise.

L’aléa domestiqué : petite histoire du hasard comme méthode

Le topos du hasard comme méthode dans les pratiques artistiquesn’est certes pas l’apanage de Jean Arp. Déjà dans La Nouvelle méthode pour assister l’invention dans le dessin de compositions originales de paysages publié en 1758, Alexander Cozens enseigne l’art de réaliser des taches artificielles, en indiquant précisément ce qui relève de l’intention et ce qui doit être laissé au hasard. Parallèlement et à la même époque se multiplient en Europe plusieurs versions de jeux de dés musicaux, permettant à n’importe quel aficionado de composer valses, menuets et polonaises en assemblant des éléments pré-composés, par l’intermédiaire d’un lancer de dés et de tables combinatoires. Se déploient des exemples de méthodes d’utilisation du hasard parfaitement concertées et réfléchies, en peinture comme en musique, où l’effacement du geste et l’association hâtive entre hasard et radicalité seront définitivement mis à l’honneur quelques années plus tard chez les avant-gardes. Revendiquant ouvertement le hasard comme mode opératoire, Trois stoppages-étalon (1913) de Marcel Duchamp est sans doute l’œuvre la plus symptomatique de cet exercice. Le hasard, à fortiori Dada, apparaît alors comme une potentielle issue pour l’art lorsqu’il n’intervient plus simplement à la marge ni sous les traits occasionnels de la chance, mais comme un paramètre du processus de création parfaitement intégré à l’œuvre et revendiqué par l’artiste, à condition d’embrasser pleinement sa part automatique et méthodique. Et tandis que Francis Picabia exhume d’une tache d’encre renversée une hypothétique Sainte Vierge (1920), un numéro d’autobus ramassé par Tristan Tzara fait office de poème et Serner se livre à l’écriture automatique en déviant l’inconscient de la pensée. Dada proclame : l’œuvre littéraire et plastique s’émancipe, elle est a priori autarcique.

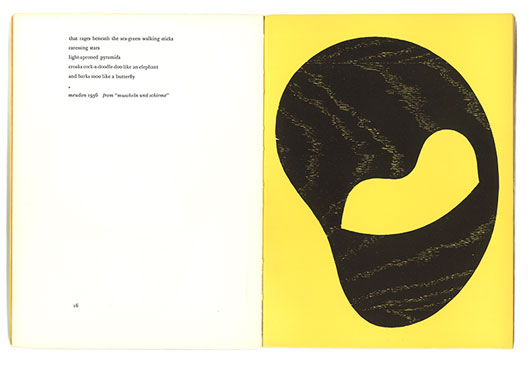

Arp, Gravure sur bois, Meudon, 1948. arp, On My Way, poetry and essays 1912…1947,

Jean Arp, The Documents of Modern Art, Wittenborn, Schultz, Inc., New York, 1948.

Mise en page de Paul Rand.

Bibliothèque Alexandru Balgiu

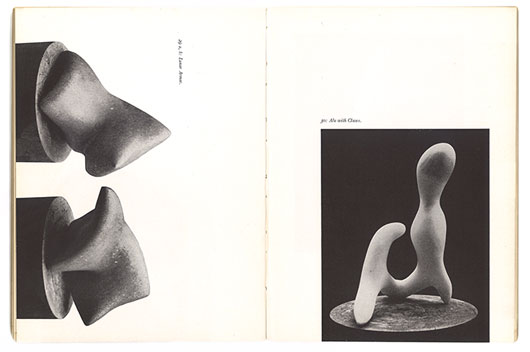

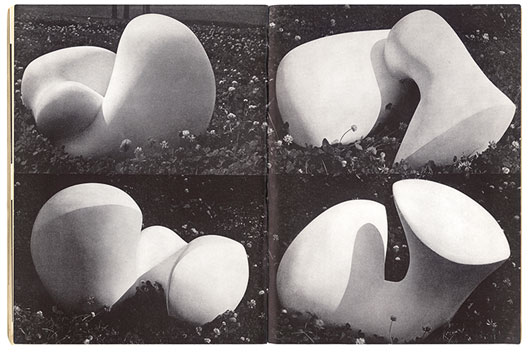

Arp, Lunar Armor, calcaire, 1938.

Photographie de Burckhardt

C’est dans ce contexte que Jean Arp, affranchit des contraintes d’antan, crée à l’aide de matériaux bruts des formes mi-géométrique mi-organiques et découvre le hasard « par hasard ». Telle est la légende : ayant déchiré un dessin dont il n’était pas satisfait puis en ayant jeté les morceaux, il fut si étonné par l’évidence de leur disposition accidentelle sur le sol qu’il les ramassa et en fit Collage avec carré disposés selon les lois du hasard (1916-1917). Arp, le nouveau Protogène ? En réitérant l’expérience d’un accident non souhaité, il établit alors une méthode qui donnera suite à toute une série intitulée Selon les lois du hasard, soit une absence quasi totale du contrôle du geste de l’artiste dans des compositions abstraites faites de carrés, formes organiques et autres taches colorées. Nul déterminisme n’intervient. Au contraire, la porosité intrinsèque oblige à des échanges métaboliques entre les formes. Si à propos du hasard, Jean Arp évoque une pratique s’accommodant à la fois des « yeux ouverts et yeux fermés » c’est pour déterminer à la fois l’occultation et la révélation que lui procure une telle méthode, tout en substituant à son système clos un réseau de signes ouverts, à l’image de la couverture de la Révolution surréaliste de décembre 1929 reproduisant 16 portraits d’artistes surréalistes encadrant une œuvre de Magritte et qui ne « voient pas la [femme nue] cachée dans la forêt ».

Poétique de l’errance

Si, dans ses préfigurations antérieures, le hasard chez Arp est synonyme de compositions systématiques, une nouvelle esthétique se profile à partir des années 1920 : l’indéterminisme, encore résolument Dada, s’inscrit dans une visée volontairement démystificatrice qui engage plus largement une forme de dénaturation joyeuse, puisant dans des motifs organiques. Surgit tout un monde peuplé de Torse à la tête de fleur (1924), de Fleur-Marteau (1916) ou Bouteille-Oiseau (1925) mi-figuratif mi-abstrait, où la ligne se délie dans l’immanence d’une floraison luxuriante. Matériaux bruts, variations des agencements, formes végétales constituent un répertoire jubilatoire, que rien n’entrave dans ce dispositif ouvert à la surprise.

Ces formes vont de paire avec la prolifération de commentaires et poèmes, inventifs et intempestifs, qu’il compose simultanément. Si Arp possède une plasticité et une légèreté qui lui sont propres, ses textes reflètent ce même caractère facétieux et onirique, véritables haïkus visuels mixant l’absurdité et l’humour propres à l’écriture automatique. On les retrouve pour la plupart dans On my way, anthologie publiée en 1948 et regroupant les écrits de l’artiste, de ses premières années Dada jusqu’à la fin des années 1950. On y laisse entrevoir alors le glissement de l’œuvre plastique à celle poétique en de véritable mélodies à voir dont le point de départ se trouve dans les objets de la nature : branches cassées, racines, herbes, pierres dont ne subsiste que le « tressaillement » — c’est par ce terme que Arp qualifiait les œuvres de Kandinsky, qui l’ont indéniablement marqué. Galets, bulles, feuilles, mains, formes et mots errent le long des pages. Arp joue de la souplesse que lui offre ce vocabulaire pour mettre au monde un peuple de figures qui attendent d’y germer.

Si le surréalisme n’est pas loin, l’évolution de cette esthétique semble cependant être une déclinaison quasi naturelle : la simplification de ces objets le conduit à « unir leur essence dans des ovales mouvants », symbolisant « la métamorphose et le devenir des corps ». De fait, que ce soit dans son travail sculptural ou dans ses écrits, rien n’est stable mais rien n’est non plus hiérarchisé : la contre-forme devient forme, un même motif se décline et le thème du hasard s’incarne à la fois dans un fragment de bois évoquant une Femme-amphore (1929) que dans la mélancolie d’une ballade où les « nuages se démaquillent », où « une rose chantante » peut sortir d’un « œuf de lune », où l’on croise « des jets d’eau sur échasses » ou bien des hommes « dont les jambes / deviennent de plus en plus longues / de plus en plus molles ».

On assiste dans les poèmes de Jean Arp à un état momentané, mais aucunement arrêté. Le hasard chez l’artiste entame alors un processus de croissance et de métamorphose : il est mouvant, hésitant entre diverses formes dans l’espace immobile du dessin et du texte. Que la montre s’allonge un peu et une horloge surgit, laquelle n’est pas loin d’un buste. Le cercle devient nombril, puis soleil, avant de devenir œil. La genèse est continuelle et la ligne souple, puisque tout est autre chose. À l’instar de la photographie du nombril d’un Arp sans tête, l’homme est chosifié : loin d’être la mesure de toutes choses, il suit irrévocablement un processus naturel vers des formes nouvelles. Nul caprice d’artiste derrières les lignes tracées, nulle subjectivité à l’œuvre dans la prolifération des mots aléatoires, mais un hasard indissociable d’un système posé en amont, comme une règle de jeu cheminant vers l’infini. Ainsi le thème du hasard prend-il une coloration éminemment poétique chez Jean Arp dont l’ensemble des textes forme une constellation organisée autour de l’évocation d’un univers magique, dont l’empreinte est ici aussi vecteur de versatilité permanente. De ses collages issus de la série Selon les lois du hasard, l’artiste a gardé la conscience de l’autonomie des formes et des mots, comme échelon premier de la construction d’un monde potentiellement œcuménique : c’est l’Arpoétique, soit l’avènement chez l’artiste d’une nouvelle sensibilité. Le hasard nourrit son œuvre, à maints égards corrosive et joueuse.

Texte de Joy des Horts

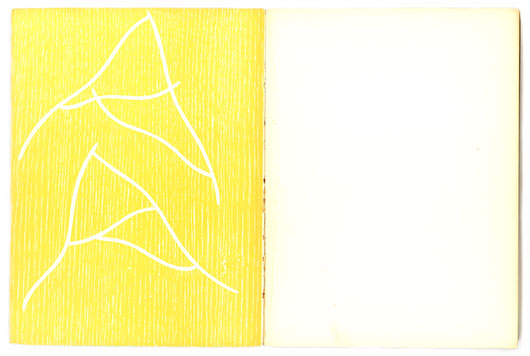

Arp, Gravure sur bois, Meudon, 1948. D’après un croquis de 1923. arp, On My Way, poetry and essays 1912…1947, Jean Arp, The Documents of Modern Art, Wittenborn, Schultz, Inc., New York, 1948.

Mise en page de Paul Rand.

Bibliothèque Alexandru Balgiu

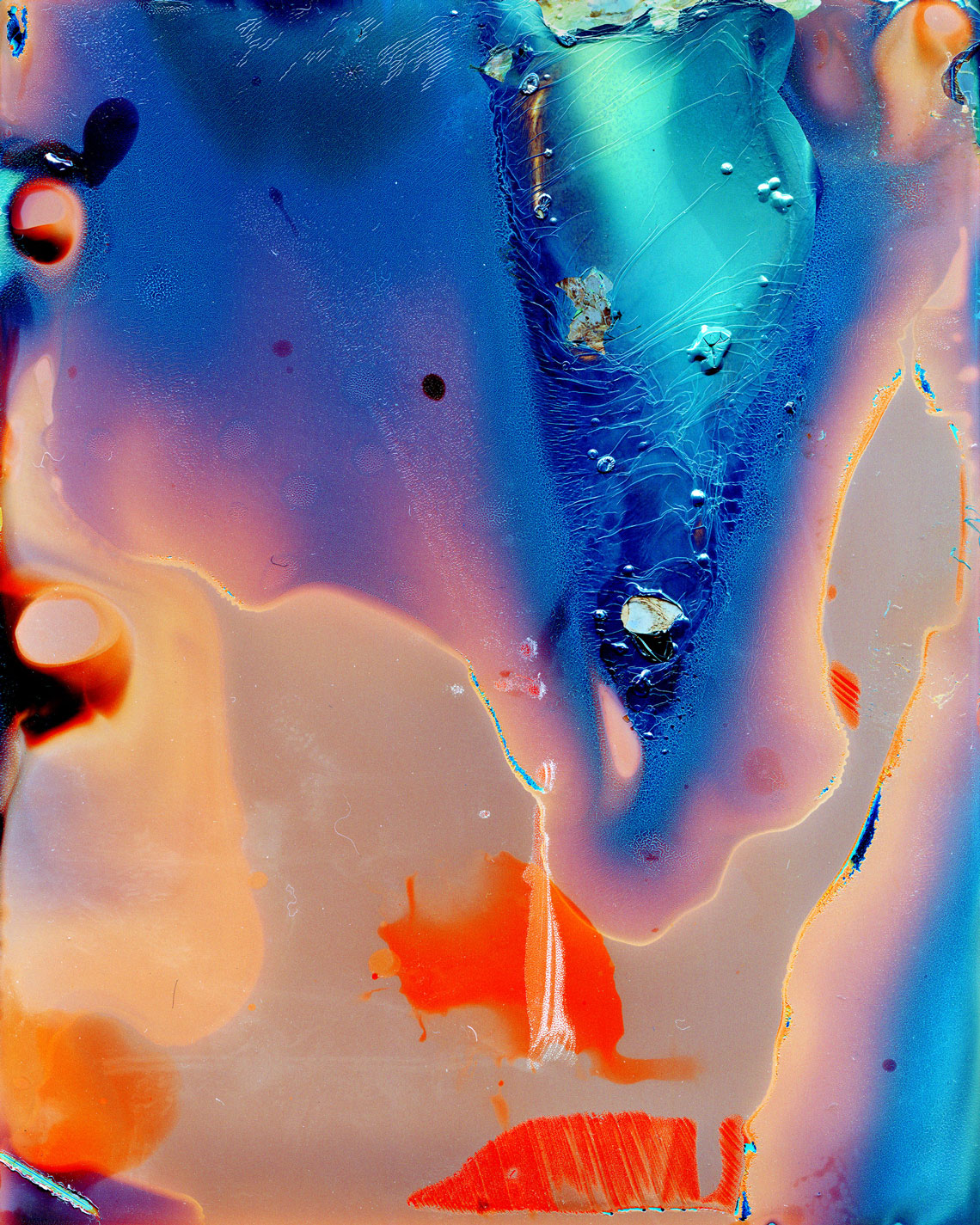

Arp, Papier bleu déchiré et redéchiré, 1947.

Arp, Concrétion humaine, 1936, quatre vues, collection Maja Sacher, Bâle, Photographie de Rolf Tietgens.

arp, On My Way, poetry and essays 1012…1947, Jean Arp , The Documents of Modern Art, Wittenborn, Schultz, Inc., New York, 1948.

Bibliothèque Alexandru Balgiu

Explorer Revue

À la lumière noire

Chloé Thévenin(La)Horde

Figure de proue de la nuit parisienne et depuis bien longtemps affranchie de cette étiquette, Chloé est à la fois DJ et musicienne. Ses aventures scéniques l’ont amenée à jouer à travers le monde et à de riches collaborations artistiques, qu’il s’agisse de bandes originales pour des films ou de projets avec des plasticiens. Son dernier album, Endless Revisions, confirme la finesse de son style et l’élégance de ses expérimentations. Elle rencontre (La)Horde, collectif à trois têtes — formé par Jonathan Debrouwer, Marine Brutti et Arthur Harel — et aux nombreux corps. Ces derniers sont présents sur scène dans le cadre de spectacles, de films et de performances : autant de déflagrations chorégraphiques rythmées au son du jumpstyle, danse et courant musical popularisé sur internet. Toujours en mouvement, les quatre échangent autour de leur pratique et de leur histoire.

Chloé Depuis combien de temps êtes-vous en résidence à la Gaîté Lyrique ?

Arthur Harel Nous y sommes depuis un an et y restons jusqu’en décembre prochain. On y développe notamment une plateforme web consacrée aux danses post-internet. L’idée est de rassembler les différents contenus que les danseurs autodidactes produisent et publient sur le réseau.

Jonathan Debrouwer On cherche aussi à questionner ces nouvelles formes de représentation, car avec Internet, la danse s’est adaptée à l’écran. Il y a aussi une manière particulière de la filmer. C’est un axe de recherche qui vient compléter notre travail artistique.

AH On souhaite ramener de la nuance. Internet est tellement vaste qu’on perd parfois l’origine des vidéos, c’est tellement partagé qu’on ne sait plus qui a fait quoi, d’où ça vient, qu’est-ce que ça raconte. Plus concrètement, on tente de mettre en place un lieu où différentes communautés avec différentes pratiques artistiques liées au corps pourront se rencontrer.

JD C’est en tombant par hasard sur une première vidéo de jumpstyle que l’on a essayé de comprendre ce qu’était ce mouvement. On a tenté de retrouver la source et c’est comme ça que nous avons initié ce cycle.

Chloé Et les utilisateurs pourront ensuite uploader leur propre contenu sur cette plateforme ?

AH Exactement. On travaille avec un développeur et le collectif de graphistes CCC. Ce projet, c’est vraiment un outil que l’on a souhaité développer en parallèle à notre travail artistique car on ressentait le besoin d’identifier les choses. On ne veut pas s’approprier les choses.

Marine Brutti Il est aussi né du besoin d’avoir une définition que l’on puisse partager. Puisque nous travaillons en collectif, nous cherchons à mettre en place un vocabulaire commun.

AH Chloé, si je ne me trompe pas, tu as fait des soirées qui s’appelaient : « I hate dancing » ? Pour quelqu’un qui fait danser les gens, c’est original !

Chloé Un des morceaux de mon premier maxi, Erosoft, s’appelait ‹ I hate dancing ›. Ma première compilation mixée — à l’époque, en 2004, on faisait encore des compilations mixées, ça ne se fait plus aujourd’hui — portait le même titre. Quand j’ai commencé la musique électronique, c’est parce que j’aimais danser. Il n’y avait que quelques clubs à Paris, j’allais dans les raves… Personne ne cherchait à avoir un style en particulier, les gens venaient de milieux différents. Il y avait une ouverture, une tolérance que l’on ne trouvait pas forcément dans d’autres styles de musique, et que l’on ne retrouve plus forcément aujourd’hui dans le milieu électronique. Mais c’est cette idée-là que j’aimais au départ quand j’allais dans ces soirées. J’en suis venue à mixer car je voulais écouter cette musique dans ma vie, au quotidien.

MB C’est drôle que ce soit la danse qui t’ait amenée à la musique ! Je crois qu’il faut d’ailleurs préciser que nous ne sommes pas danseurs !

Chloé Comment vous définissez-vous alors ?

MB On est metteur en scène et on est chorégraphe : on met en scène de la danse. On aime bien les rapports très fonctionnalistes : que ce soit une danse qui illustre un beat ou un mouvement que l’on va voir émerger dans un geste quotidien.

JD D’ailleurs le DJ a sa propre gestuelle. Comment tu gères le fait qu’on te regarde jouer ta musique ?

Olivier Degorce, Le Queen, Paris, 1997.

Olivier Degorce, After à l’hôpital Saint Louis, Paris, 1992.

Olivier Degorce, Le Queen, Paris, 1995.

Chloé C’est une bonne question, car au départ, le DJ était plutôt dans l’ombre. Je me souviens qu’au début, les DJs n’avaient pas de style à proprement parler.

JD Il y a une démocratisation de la représentation. Maintenant, avec un smartphone, tu te représentes tout le temps.

Chloé Avant de faire de la musique électronique, je faisais un peu de guitare, je jouais avec des quatre pistes, mais je ne me suis jamais vue en chanteuse, je n’ai jamais cherché à me mettre en avant. Ce qui me plaisait, c’était d’essayer des choses, d’expérimenter. Quand j’en suis venue à la musique électronique, j’ai compris que c’était comme un multipiste géant qui me permettait d’intégrer les sons que je venais d’enregistrer. Pour en revenir au côté performatif, le DJing n’est qu’une part de mes activités. J’aime aussi jouer en live la musique que je compose (alors qu’en tant que Dj, tu joues la musique des autres). Mon concert est moins fonctionnel, il n’est pas forcément fait pour danser. Le DJing me permet de m’amuser avec le public. Je le travaille en écoutant des choses nouvelles pour les mélanger avec des morceaux plus anciens, mais je ne le fixe pas, je veux réagir en fonction du public. C’est vraiment du spontané. En ce moment, je tourne beaucoup le live de mon dernier album et je suis amenée à faire des choses un peu différentes. Par exemple, le festival Sonar m’a invité à jouer… à 14 heures ! J’ai donc proposé un « Slow mo live », quelque chose de très lent, de l’ordre de l’hypnose, où les gens peuvent s’allonger. J’aimerais vous demander comment vous avez commencé à travailler ensemble ?

JD On s’est rencontré en 2011 et on a fondé le collectif en 2013. On sortait tous d’études artistiques.

Chloé Le fait que vous alterniez les formats, que ce soit des spectacles, des films, des installations, c’est un choix ?

AH C’est naturel. On a une mémoire commune et plein d’idées. Quand il s’agit de les activer, on discute et on cherche la forme la plus appropriée.

MB Les formats s’enchaînent naturellement. Dans le cas du jumpstyle, on a fait une pièce pour le répertoire de l’école de danse contemporaine de Montréal en 2014 qui s’appelle Avant les gens mouraient. Dans la foulée, on a ensuite fait un film, Novaciéries. Suite à ce projet, on a fait une performance d’une heure qui mélangeait jumpstyle et ballet de machines là où nous avons tourné le film. Ce qui est beau avec ce décor d’usine, c’est qu’il re-situe cette danse dans un contexte post-industriel. C’est un point qui résonne avec le fait que les danseurs de jumpstyle sont souvent issus de classe populaire.

AH Il y a tellement de choses à dire, mais notre envie est de rester dans l’expérimentation. L’idée n’est pas de nous mettre en scène, mais de garder cette liberté de représentation en faisant plusieurs choses. J’imagine que c’est pour cette même raison que tu as fondé ton propre label ?

Chloé Oui, il s’appelle Lumière Noire. C’était initialement une soirée que j’organisais au Rex. Ce nom est à l’image de mes activités : opposées mais complémentaires. D’ailleurs pour l’anniversaire du label, nous allons faire un live avec Vassilena Sarafimova, une joueuse de marimbas avec qui je collabore depuis deux ans, au Centre Pompidou, et ensuite on quittera le musée pour aller en club, au Rex…

JD Tu as aussi travaillé avec Anri Sala, non ?

Chloé Oui, il représentait la France à la Biennale de Venise en 2013. C’était un projet compliqué mais très intéressant. L’exposition s’appelait Ravel Ravel Unravel, un jeu de mots entre le verbe to ravel (« emmêler » en français) et le nom de famille de Maurice Ravel. J’étais amenée à manipuler deux platines. Sur celle de droite, il y avait Concerto pour la main gauche de Ravel. Sur celle de gauche, le même morceau mais retravaillé avec l’aide d’un compositeur qui a décalé plusieurs notes. Anri Sala ne m’a pas demandé de composer mais d’essayer de recaler les deux disques. Il voulait faire une vidéo en plan séquence, donc il a fallu que j’apprenne ces variations, tous ces décalages. Le film capte ma gestuelle, les mouvements que je fais pour essayer de re-synchroniser les deux disques.

MB Est-ce que tu as des envies particulières pour tes visuels lorsque tu composes ?

Chloé Oui, mais ça dépend surtout des rencontres. Des budgets aussi ! En ce moment, sur le live, j’ai une scénographie qui a été réalisée par le collectif Scale. Ils ont imaginé un dispositif de modules sur lequel est réalisé un mapping vidéo. En DJ set, je viens avec mes clés usb, c’est encore autre chose ! Bien sûr j’ai plein d’envies, mais celles-ci sont vraiment bousculées et transformées par les rencontres. Je pense que c’est là que ça peut être créatif et intéressant. Ça fait très longtemps que je joue dans les clubs : parfois c’est compliqué car j’ai passé une semaine en studio à composer, la veille j’ai fait un live, et je dois être prête à jouer à 4 heures du matin. À priori sur le papier ça me fait peur, mais quand j’y suis je suis trop contente. Je me demandais comment vous aviez trouvé vos danseurs ?

JD Pour To da bone, par Internet. On les a contactés via leur chaine youtube. Ils ont un rapport particulier à l’anonymat et n’utilisent que des pseudonymes. Du coup, pour rentrer en contact, il faut user de stratégie : laisser un commentaire, récupérer leur contact Facebook, et réussir à obtenir une session Skype pour leur expliquer le projet.

Chloé Internet permet pas mal de choses. Ça me fait penser à la tecktonik qui a été un phénomène incroyable qui est arrivé aussi vite qu’il est reparti.

JD C’est une danse qui est née au Métropolis, une discothèque de Rungis, au tout début de Youtube. En terme de style, la tecktonik se joue dans les bras, alors que le jumpstyle est dans les jambes et s’est développé de manière très forte sur Internet à partir de 2006/2007.

Chloé Est-ce qu’on peut dire que la tecktonik c’est l’ancêtre du jumpstyle ?

JD C’est vraiment deux styles différents. La tecktonik existe encore mais a changé de nom, car le mot a été déposé comme marque. Les danseurs à l’origine de ce courant ont été obligés de se renommer car ils ne se retrouvaient pas dans l’utilisation marchande. On l’appelle aujourd’hui danse électro.

MB Ce que le grand public a pu percevoir de la tecktonik, c’était vraiment le pire car c’était lié à son exploitation commerciale. Les danseurs à l’origine de ce courant sont des virtuoses, c’est très beau. Ça n’a rien à voir avec un style vestimentaire… Le jump est vraiment né dans les clubs, entre la Belgique et la Hollande, à la fin des années 90.

Chloé Et le gabber ?

JD On le situe à la fin dans années 80, en Hollande.

MB Mais jump et gabber sont proches, ce sont des cousins. Le gabber c’est un style de musique, sa danse s’appelle hakken.

JD Techniquement, le gabber est plus rapide, on est sur du 190 à 210 BPM, le haken se danse entre 10 et 15 secondes. Le jumpstyle appartient au hardstyle. C’est une musique qui a un BPM de 140 à 160, les sessions de danse font entre 20 et 35 secondes maximum.

AH Le gabber a flirté avec un esthétisme extrême… On ne peut pas nier qu’il y a eu une grande bataille entre la communauté de ravers qui dansait sur du hakken et certaines personnes qui ont essayé de rentrer dans ce groupe avec des intentions politiques. Le jumpstyle est pratiqué par des danseurs beaucoup plus jeunes « soit-disant » apolitiques.

MB On précise ce « soit-disant » car être apolitique aujourd’hui n’est pas anodin. Ça dénonce pas mal de choses. En tout cas, ces danseurs n’ont pas de couleur politique.

JD Et c’est vraiment une communauté qui s’est créée via Internet. Le hardstyle est apparu dans les clubs, mais ces derniers ont fermé petit à petit et les danseurs se sont réfugiés sur le net. C’est comme ça qu’il y a eu un effet de propagation. Désormais tous les danseurs sont isolés, il n’y a pas de club avec des soirées spécifiques où ils vont tous pouvoir se rejoindre. Ils organisent un événement une fois par an dans une capitale européenne, le plus souvent Berlin. Aujourd’hui donc, ils apprennent le jumpstyle sur Internet. Tout arrive par l’écran. Ils commencent très jeune, dans leur chambre. Ils se filment car il n’y a pas de professeur, ils sont obligés de voir leurs vidéos pour comprendre leurs erreurs. Comme ils ne sont pas spécialistes, ils re-postent pour avoir des retours de danseurs expérimentés, à savoir les auteurs des vidéos à partir desquelles ils ont appris.

MB C’est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé : ils n’ont pas posté ces vidéos pour la posture, ils l’ont fait parce qu’ils avaient besoin d’un miroir et qu’ils n’avaient personne qui les regardait. Après ça a créé une cooptation que l’on remet aussi en question : pourquoi est-ce majoritairement des garçons, principalement blancs et hétérosexuels ?

AH Est-ce que les outils ont aussi évolué pour toi ?

Chloé Oui, c’est vrai que l’accessibilité est très différente. Avant, faire un morceau de musique électronique, c’était très compliqué. J’ai commencé avec un Atari. À ce moment-là il n’y avait pas d’ordinateur ultra-puissant, il a fallu que j’achète des samplers, des synthétiseurs… Tout était très cher. Et ensuite, il fallait comprendre le fonctionnement de tous ces appareils. Il n’y avait pas de tutoriels avec des personnes sympas qui prennent une heure pour t’expliquer comment utiliser tout ça ! Quand j’étais plus jeune, tout le monde voulait faire partie d’un groupe de rock. Aujourd’hui, tous les jeunes qui veulent faire de la musique souhaitent avoir des platines chez eux. Ils peuvent faire plus facilement des compositions : quand tu achètes un ordinateur portable Mac, tu as le logiciel Garage Band qui est intégré dans le système. J’ai toutefois une réserve car j’ai l’impression que la qualité, ou plutôt l’exigence, n’est plus la même. Prenons l’exemple du mastering : c’est un vrai métier que d’être ingénieur du son. De nos jours, tu as des logiciels qui te permettent de faire toi-même ton master. La chaîne de production se réduit beaucoup et je sens vraiment la différence. En l’occurrence, je l’entends car j’ai aiguisé mon oreille et entends ses nuances. De la même façon qu’auparavant pour écouter de la musique, les gens investissaient dans des chaines hi-fi… Désormais, on achète un bon casque car on écoute des morceaux compressés en basse définition à partir de son téléphone. C’est marrant car j’ai investi pour la première fois de ma vie dans des bonnes enceintes pour écouter la musique chez moi, et c’est génial. Je ne peux que vous le recommander !

MD On va y penser !

Olivier Degorce, Lady B (FR), Rex Club, Paris, 1994.

Olivier Degorce, Rave à l’Aqualand de Gif-sur-Yvette, 1992.

Olivier Degorce, Jérôme Viger-Kohler et Gwenola Froment, American Center, Paris, 1995.

Photographies extraites du livre Plastic Dreams, publié par Headbanger Publishing.

Notes sur l’ambiance

Pierre Paulin

À ne pas confondre avec son ainé et homonyme, Pierre Paulin est un artiste dont la pratique se partage entre œuvres visuelles et écrits. Son texte Notes sur l’ambiance analyse la notion de nostalgie à travers le prisme de la musique et de la mode.

Point de fuite

Il y a des vestiges enfouis qui peuvent à tout moment réveiller une passion : un goût étonnant pas encore labellisé, une idée assez floue pour être réinvestie, un groupe de Cold Wave oublié dont le temps a poli la singularité et délavé les ressemblances. L’enthousiasme pour les restes de culture accompagne le changement technologique de notre siècle, comme si la circulation des documents sur le web avait impulsé une fouille généralisée des productions enregistrées. En même temps, il est possible que cet engouement, étrange et invasif, soit juste une couverture pour recycler l’ambivalente mélasse de la culture pop de ces cinq dernières décennies. Derrière chaque élan se cachent une exaltation et un doute. Ici, un balancement compulsif entre excitation et écœurement, qui semble creuser la pente du début de l’ère de l’Internet, et emporter l’art dans une glissade commémorative donnant l’impression de ne plus savoir vraiment ce qui est célébré, ni pourquoi.

La mode aussi fouille son histoire pour alimenter son inclination pour l’exotisme et la fraîcheur. D’ailleurs, les pratiques artistiques actuelles partagent avec elle la même frénésie permanente et divinatoire.

Il ne s’agit plus de produire un présent, mais d’anticiper un futur où chaque proposition relègue la précédente à un présent désuet. Les dressings sont les lacs de cette mélancolie. Au XVIIIe siècle, la mode, comme l’ornement en architecture, avait pour fonction de distinguer les classes sociales et le pouvoir. Aujourd’hui, la mode puise aussi bien dans les tendances populaires que dans son histoire fantaisiste ; l’objectif n’étant plus d’asseoir un style vestimentaire pour redessiner les frontières du territoire conquis par la bourgeoisie, mais de détrôner le dernier coup d’éclat d’une collection ayant fait sensation. L’intensification du rythme des saisons, de deux à six pour certaines marques de haute couture, est la trace de cette dynamique conduisant le cycle de l’obsolescence. Il est possible que nous traversions une période d’un romantisme maniaque, les objets exhumés n’invitant plus à méditer sur la disparition des mondes d’autrefois, mais sur l’obsolescence produite par l’accélération des cycles de la culture excavant et recombinant monde après monde. Cet emportement du rythme laisse entrevoir la primauté symbolique du délire temporel sur celui d’une géographie réduite aux tristes mouvements des frontières. Peut-être que la fouille massive, entraînée par la diffusion sur le web, dessine le territoire d’une nouvelle colonie, à cheval sur l’histoire et la ruine de celle-ci.

Bon, l’important c’est que l’on ait avancé…

Ce gimmick de langage sonne comme un mantra destiné à calmer l’anxiété de celui ou celle qui le prononce. Il y a bien une angoisse commune à tous et à toutes les époques : celle de perdre le sens de ce qui est entrepris. Se prémunir contre la désorientation est une manière de conjurer un trop tard, aussi bien celui qui marque l’échec d’une course, que celui qui pleure une époque révolue… Je suis né trop tard… Que ce soit la fouille du passé ou l’accélération du cycle de l’obsolescence, l’accord inachevé de ces deux postures, dans le champ de la culture, témoigne certainement de la fuite du présent lui-même. Peut-être que l’excitation combinée à la confusion générale entraîne une oscillation lascive produisant une ambiance rassurante. Un présent comme un parfum des temps passés, comme le sifflement sourd d’un appareil en veille, comme l’excitation coupable que l’on ressent lorsque l’on théorise les effets néfastes des évolutions industrielles en ayant aussi le désir intime de participer à la frénésie que celles-ci génèrent.

Ambiance rassurante

L’idée d’ambiance rassurante pourrait très bien caractériser l’intensification des appropriations d’images et de textes au sein des pratiques artistiques actuelles. On pourrait imaginer la circulation et la rediffusion de documents, d’origines et d’âges divers, comme la retombée de poussière de ruines suivant l’explosion numérique, et la frénésie adolescente induite par l’interactivité du web comme le souffle de la déflagration ; une sorte de futurisme nostalgique laissant dans son sillage un sentiment de déjà-vu. Il y a dans la combinaison de mots « futurisme nostalgique » autant d’excitation que de confusion, l’une stabilisant l’autre — c’est une charmante manière de cacher le flou par une affirmation, comme les paroles d’une chanson pop semblent cristalliser une effusion sentimentale et générationnelle en quelques mots.

Souvent, lorsque quelque chose nous échappe, on a plutôt tendance à désigner un point de fuite comme si l’on pouvait colmater une brèche de l’index. L’impressionnante litanie qui jalonne l’histoire de l’art moderne, en bégayant une suite de « ismes », évoque une régularité dans ce principe d’indexation. Cette étrange kyrielle reflète l’exercice d’une histoire de l’art à l’allure journalistique, qui aurait distingué les propositions artistiques au fur et à mesure de leurs tentatives. Peut-être que cette constellation de fuites dessine déjà les contours d’un monde paradoxal émergeant à la fois de mécanismes industriels et du désir de s’y confronter. D’un côté, il y a la nature invariable de la compulsion d’indexation qui a rythmé la marche incoercible de l’évolution, et de l’autre, il y a l’extraordinaire diversité des propositions artistiques qui ont cessé de surprendre et de dépasser la dernière tentative dans un jeu amoureux. Il semblerait qu’il y ait dans le mouvement trébuchant des avant-gardes modernes autant de délivrance que d’aliénation.

D’ailleurs, on pourrait se demander dans quelle mesure les sites d’actualités artistiques en ligne ne sont pas à la fois une célébration d’une critique produite parallèlement à l’art, et la ruine de la proximité entre l’artiste et l’historien. L’intensification de l’indexation numérique semble réduire le temps dédié autrefois à l’interprétation, au profit du rapport immédiat au flux de l’actualité — il faut dire qu’une longue liste d’expositions, ou d’images, a quelque chose d’incroyablement plus rassurant qu’un discours. Mais attention, lorsqu’une invention industrielle trouve une application culturelle, plane toujours le sentiment que s’organise, dans l’ombre, le suicide arrangé de la subjectivité. Au danger de faire une hypothèse et d’imputer au web la responsabilité d’une fuite en avant définitive s’ajoute l’habituelle suspicion pointant d’un index réprobateur tout ce qui ressemble à une surface. Il est quand même curieux que ce qui habille un contenu doive toujours essuyer les postillons du débat opposant la surface au contenu ; ici les tabloïdes qui servent d’interface pour les images de l’actualité artistique. Pourtant, l’interface du web n’est pas une surface ; en réalité elle ne fait que hiérarchiser la visibilité et donner la priorité à la logique de la connexion. L’interface relègue les images et les textes à une condition d’éléments de seconde zone, de paysages à volonté, donnant ainsi le sentiment que la réception du contenu semble davantage liée à la plateforme qui le diffuse, plutôt qu’à la personne qui en est l’auteur.

Il existe un dilemme similaire lorsque l’on souhaite décrire quelqu’un en s’appuyant sur son style vestimentaire. Parfois, il semble clair qu’une combinaison de vêtements figure un ensemble de choix singuliers. Mais il suffit de croiser une personne dans la rue avec une paire de baskets similaire à la nôtre pour que cette confrontation trahisse notre première conviction et réduise l’ensemble des choix que l’on pensait authentiques à de simples particularités. C’est la triste ritournelle à laquelle nous lie la répétition inhérente à la communication numérique et à la production d’objets industriels. Alors, lorsque l’image de soi se trouve continuellement fragilisée par le ravalement de l’authenticité de nos choix, il reste encore la possibilité d’une parade discursive, dont nous sommes aussi les seuls exégètes.

Tu te rappelles de l’arrivée des Reebok Pump au collège ?

Je m’en suis payé une paire! Enfin, une sorte d’ellipse un peu étriquée qui influe sur la manière de considérer un objet, un vêtement, une idée en vogue ; proposant ainsi une résistance aux effets de la production sérielle et générique, par le biais d’un sentimentalisme fadement discursif.

En tout cas, la relecture plate et sentimentale de l’actualité en ligne semble être le moteur qui génère la frivolité adolescente émergeant sur le web. Dans ce sens, les réseaux sociaux proposent une configuration personnelle du flux d’information. Et les pratiques artistiques influencées par le modèle du web corroborent cette logique interactive en raccordant un discours sentimental aux assemblages de documents hétéroclites mêlant snapshots, poèmes érotiques trouvés sur un blog, histoire du New Age, analogies à des maladies diverses : dépression, schizophrénie… C’est là toute l’ingénuité de ces combinaisons, elles sont suffisamment imprécises pour construire une présence à la manière d’un look — en référence à l’assemblage de créations portées par un mannequin lors d’un défilé — ou comme une suite de hits qui tournent en boucle dans les halles d’une grande surface pour habiller, ou couvrir, le caractère angoissant de ce type d’architecture. Cette excitation environnementale infuse de partout. Cependant, il me semble qu’il se cache derrière ce voile d’ambiance la seule idée qui ne repose pas sur une digression ou sur une spéculation de ma part. Le modèle du web, malgré sa candeur et sa frénésie interactive, est contraint aux modalités de l’enregistrement, dans le sens où le web diffuse uniquement un temps révolu, passé, achevé même si ce n’est que de quelques millisecondes. L’actualité en ligne produit sans conteste une ambiance vivifiante et anxiolytique, mais avec un arrière-goût diffus d’après-coup. Une sorte de présent juste un peu trop tard, comme si la nostalgie n’était plus seulement le hobby des sceptiques, mais aussi la condition, à peine perceptible, de la communication empruntant les techniques de l’enregistre-ment.

Nostalgie de l’instant

Voici l’une des pentes d’aujourd’hui : ne jamais vraiment ressentir d’adéquation avec le présent de notre monde. Sentiment rimbaldien d’un nous ne sommes pas au monde, comme si l’on était continuellement éclipsé du présent par l’actualité. Même si l’actualité produit un fort sentiment de présent, il n’empêche que son flux est diffusé en différé. Moins le décalage est visible, plus il est pernicieux, car si infime qu’il se dérobe lorsque l’on cherche à s’y confronter. On le subit sans le voir, tout semble accessible sauf la mesure qui permettrait de s’en saisir. Cette latence invasive se diffuse comme un parfum. Il est impossible de refuser sa présence. C’est le coût symbolique pour accéder aux joies de l’enregistrement.

D’ailleurs, c’est le même deal que le voyeur passe avec la pornographie en ligne, il voit tout instantanément, mais l’effet de ce présent est simulé par l’accessibilité. Les plans, les positions des acteurs, les corps et les sexes rasés, tout est mis en scène pour faciliter la pénétration du regard, pourtant le présent du voyeur ne peut pas s’ajuster à la nature révolue de l’enregistrement. C’est le caractère déprimant de la pornographie en ligne ; la perversité du voyeurisme ne peut s’émanciper de la perversion du média qui la rend possible, et pèse sur le voyeur, le déprimant sous le poids mort, enfin révolu, de l’enregistrement.

Mais même aux prises avec une nostalgie générique, il existe toujours un moyen de déstabiliser son influence anesthésiante. Au début des années 2010 apparaît une vague musicale principalement accessible sur le web, baptisée Vaporwave. De jeunes musiciens amateurs se sont mis à produire et diffuser une musique reposant principalement sur l’assemblage de samples de morceaux commerciaux glanés sur YouTube. Si les sources sont diverses, la Vaporwave profile une relecture de la production musicale industrielle des quatre dernières décennies. Les samples isolés sont ralentis, détunés, triturés, à l’aide des outils offerts par les logiciels d’édition musicale. Le sampling est ici poussé jusqu’à un écœurement jubilatoire reposant sur l’intensification du pathos des morceaux détournés. Plus étrangement émotionnelle que les pratiques de DJs éclairés, qui garantissent une réécriture savante de l’histoire de la musique, la Vaporwave fouille les hits produits à la chaîne, dans une interprétation vaporeuse et lascive qui semble relever en douceur le caractère grotesque de la pop industrielle. Il faut imaginer des lignes de synthé New Age trouvées dans les presets de l’ordinateur, mélangées à des samples de chansons mainstream, mal calés et ralentis, le tout disloqué par une reverb et un delay caricatural.

Cette vaporisation des sources produit un son pleurant et ondulant. D’abord, l’hétérogénéité entre le présent et les fragments d’enregistrements nous étreint : synthétiseur rétro, flûte et cuivre synthétiques, voix excavées d’enregistrements… Puis, curieusement, nous encourage à renouveler le contact dans un grand écart pathétique, à la manière d’une agrafe rapiéçant les tissus temporels qui naturellement se déchirent. La répétition d’un enregistrement cicatrise le présent, en révoquant pour un temps la nature éphémère de celui-ci. C’est précisément ce qui est fascinant lorsqu’un sample est conduit en boucle, il se rafraîchit constamment du souvenir de lui-même, à la manière d’un logo qui s’impose à la mémoire par une surimpression continue.

Si cette nostalgie savamment agencée produit une ivresse, son interruption menace aussi de dévoiler un paysage bien tragique, un présent nu laissant entrevoir la trivialité de l’engrenage répétitif. À chaque ivresse sa gueule de bois… Néanmoins, l’intensité de l’impression ne rend que plus précieuse cette expérience, car il est possible de la brandir sans trembler, de la porter comme lorsque l’on s’habille d’une paire de lunettes aux verres teintés, pour avoir le sentiment d’habiter un autre monde ou une autre époque.

Nostalgie de l’obscurité

Un poème pour décorer une journée, un fredonnement pour changer la couleur de l’air, enfin quelque chose qui ne soit pas enregistré…

L’esquisse de cette radicalité est une suave ritournelle annonçant aussi sa trahison prochaine. Aujourd’hui, retrouver l’élégance espiègle et candide du début du XXe siècle signifie aussi s’extirper du corps social modélisé par l’évolution des médias. Et puis, l’industrie culturelle a produit la majorité des enregistrements sur lesquels sont indexées nos vies intérieures : une chanson sur laquelle nous avons éprouvé du désir pour quelqu’un, la série télévisée de notre adolescence fixant l’ambiance d’une époque, un morceau d’Eurodance fédérant sur la piste de danse des trentenaires, l’actrice ou l’acteur d’un film dont nous sommes tombés amoureux. Enfin l’industrie a produit les marqueurs qui permettent à chacun de se situer dans une généalogie culturelle. Et cette situation est probablement ce qui nous confronte à la difficulté d’entreprendre une lecture critique de la culture mainstream, car les sources de nos souvenirs intimes sont en proie à une mise en doute légitime. D’un côté, la culture de masse fonctionne à la manière d’un dispositif qui permet de communiquer et de nous localiser dans le temps. De l’autre, elle réduit l’expérience de la culture à de simples particularités, qui semblent restreindre notre histoire personnelle à un index ou à un catalogue de chansons, de films, enfin, de productions industrielles. Curieusement, les gestes de résistance capables de préserver notre subjectivité de cette promiscuité avec l’industrie semblent de même nature que ceux que l’on peut appliquer à notre corps : l’altération et le travestissement. Devant le miroir de la culture de masse, qui renvoie une image de soi indexée à son histoire, il est possible de grimer ses intentions en les formulant à l’envers. L’objectif de cette manipulation est de produire des gestes dans le bon sens pour soi-même en inversant la symbolique du reflet. Ce maquillage se traduit par une attitude paradoxale où feindre de ne pas travailler demande de travailler encore plus. C’est ne pas être critique pour engendrer la critique. C’est écrire un texte en évitant les oppositions, en évitant de cibler un problème. Et cette situation est probablement ce qui nous confronte à la difficulté d’entreprendre une lecture critique de la culture mainstream, car les sources de nos souvenirs intimes sont en proie à une mise en doute légitime. C’est ressentir de l’excitation à disparaître sachant que la culture de masse produit d’elle-même, et à ses dépens, l’illustration d’une mélancolie actuelle. C’est une posture habillée de contradictions : une indécision cosmétique, qui lorsqu’elle est formulée, ne conduit pas l’auteur, mais son masque, à obtempérer.

La Vaporwave produit ainsi une vapeur pastiche laissant les voix samplées relever le caractère mélancolique et pathogène de l’évolution culturelle dans une joie sans illusions. Mais, l’obsolescence cyclique sur laquelle repose l’industrie musicale ne peut pas être enrayée par des vapeurs ni ralentie par un logiciel de musique. C’est le destin tragique du masque qui devient à son tour le visage de l’échec qu’il recouvre. Voilà pourquoi cette musique, exorcisant une mélancolie actuelle, semble aussi pouvoir être la bande originale d’un trébuchement plus général. C’est peut-être cela, le post-modernisme. Ce n’est pas une période, c’est l’histoire qui chute continuellement, où chaque tentative impulsée par une mise en crise est avortée, déjà révolue, déjà « post » avant d’avoir pu prendre une forme originale. C’est l’histoire et la forme qui ne se rencontrent plus. C’est l’histoire qui se formalise uniquement suivant les modalités de l’industrie. C’est un morceau de Vaporwave mettant en crise la surproduction industrielle, qui se retrouve finalement diffusé sur YouTube suivant la nouvelle forme de l’industrie numérique.

Mais quitte à ravaler indéfiniment l’espoir de nouvelles perspectives, un bon morceau de Vaporwave a suffisamment de délicatesse pour faire passer le goût de l’échec dans un cocktail de sensations.

Aujourd’hui, les pratiques artistiques ne semblent plus vouloir, pouvoir, aimer, fournir de nouvelles formes, mais des sensations en agglomérant des formes disponibles. Un collage de formes déjà vues, comme un événement qui nous surprend et nous pousse hors du présent. C’est une soirée qui suspend le temps par la dépense de celui-ci; une célébration de la ruine qui produit une actualité vibrante. Alors, quelque chose rôde et entraîne la curieuse impression de c’est dans l’air… garantissant de pouvoir partager l’expérience de l’art avec d’autres, mais nous contraignant à être toujours au fait du rafraîchissement de l’actualité artistique. Mais faut-il être au parfum au risque de ne plus rien sentir d’autre ? Est-il possible de jouir de l’obscurité ? Enfin, de ne pas être poussé à tout voir et connaître ?

Voici l’interrogation qui désarme toute velléité critique. Un désir d’obscurité contient sans doute une nostalgie pour les sociétés prémodernes, où le savoir se construisait de manière empirique, un avant les sciences, un avant l’idéologie des Lumières, un avant le développement industriel. C’est là un cercle vicieux : mettre en cause les effets délétères de l’industrie revient à faire état des bouleversements dus à son évolution, à sonder l’étendue de notre nostalgie. Un peu comme lorsque l’on quitte une soirée en ayant le sentiment d’avoir participé à un rite social d’une profonde vacuité, et que la seule satisfaction que l’on en retire est d’avoir, une nouvelle fois, pu mesurer à quel point ce sentiment (de ruines) peut être justifié.

Parfums

Souvent, en quittant une exposition, il reste une sensation à la fois floue et étrangement rassurante. Il y a quelque chose comme une douce menace électrisante, dont les vapeurs d’interrogations diffuses accompagnent malgré tout la renaissance d’un sentiment apaisant. Il faut dire que l’activité ardente des musées et des galeries a le pouvoir de solidifier et de présenter, comme continuité ou perspective,l’ambiance qui rôde sans que l’on puisse vraiment la nommer. Aujourd’hui, dans une exposition, un objet ou un événement est inévitablement relié à un discours. Généralement, celui-ci garantit à la fois sa nature orbitale à l’art et son attachement à une période historique : sortes de coordonnées en longitude et en latitude permettant de visualiser l’environnement culturel dans lequel on se doit d’accueillir l’expérience. Ce gimmick de médiation semble fondu dans une logique interactive infantilisante. Il schématise de façon excessive le protocole en le rapportant à une logique de communication. C’est la ruine de la syntaxe conceptuelle des années 70 restaurée à la manière d’une vieille église, c’est-à-dire sans ses couleurs originelles. Un peu comme lorsque l’on se retrouve nu dans son appartement, et que de sentir son corps libre nous donne la sensation à la fois excitante et téléphonée de célébrer un cliché culturel des années 60. Enfin, c’est l’aspect défigurant de la conservation, une sorte de nivellement qui indexe de manière systématique une œuvre à une origine didactique, détruisant du même coup la singularité et l’érotisme de la proposition.

C’est peut-être pour pousser cette logique interactive jusqu’à l’écœurement que la présence d’objets dans une exposition semble aujourd’hui servir une autre perspective que l’élégance du déploiement d’une idée : une élégance vaporeuse. Alors quelque chose plane dans les expositions sans que l’on puisse trancher sur son origine ou sa composition, comme un parfum à chaque fois différent. Ainsi, les idées et les formes sont de petits points brillants dans un paysage flouté par l’ivresse de l’urgence. Mais comment ne pas être attiré par cette cosmologie éthérée ? Et même s’il existe un risque — celui de perdre le sens de lecture de l’histoire, ou de sombrer dans une profonde mélancolie emportée par une profusion d’accords nostalgiques… — et même si le premier contact est toujours un peu décevant, voire obscur, il ne faut pas avoir peur de persévérer. Les stimuli cachés dans les plis des œuvres sont capables de restaurer l’emphase musquée de l’âge du plâtre et de la peinture ; ou la note de tête d’un protocole prolongeant la fragrance vers une dérive poétique ; ou une rhétorique d’appropriation accordée à l’expression libre laissant dans son sillage encore un doute au sujet de l’auteur.

Toutes ces fragrances, relatives à des accents de notre histoire culturelle composent un langage fiévreux reposant nonchalamment sur l’élégance des accords. Et, si l’idée de parfum semble masquer la ruine du langage traditionnel de l’art derrière une nostalgie générique, il ne faut pas oublier que chaque évolution délivre aussi le synopsis d’une tragédie.

C’est sans importance…

Le parfum semble déjà partout. Il n’y a qu’à être attentif à la manière dont il nous arrive de décrire le travail d’un artiste lors d’une discussion à la volée. Afin de ne pas couper le flux de l’échange ou pour le relancer, il est difficile de ne pas utiliser de qualificatifs relatifs au cheminement artistique et culturel du XXe siècle, allant jusqu’à employer certains néologismes pour aller plus vite, compressant de façon barbare les détails qu’un historien passe plusieurs années à distinguer. Mais un parfum n’est ni une réponse ni une solution, c’est un langage en formation brassant le déjà-vu, le déjà entendu. C’est l’oscillation entre une renaissance et une disparition annoncée, c’est le sillage odorant laissé par le déplacement d’un corps qui restaure, pour un temps, la présence d’une personne déjà loin. Un parfum est à la fois une sensation et une aliénation, une délivrance et une contrainte, une libération et un repli, la frivolité et la ruine. C’est un espoir emporté par la vitesse du défilement des propositions culturelles.

C’est la présence synthétique et rassurante d’un langage qui continue malgré tout de se reformuler. Puis, il ne faut pas oublier qu’un parfum est capable d’habiller la nudité et de combler le vide. Les magasins de mode l’utilisent bien pour estampiller une identité, comme si cette permanence invisible contrastait malgré tout avec la violence du turn-over des saisons et des tendances.

Un changement singulier avait eu lieu dans l’atmosphère ; de vagues teintes roses se mêlaient, par dégradations violettes, aux lueurs azurées de la lune ; le ciel s’éclaircissait sur les bords ; on eût dit que le jour allait apparaître…

Pourquoi cette phrase charnière d’un récit décrivant le passage d’un monde à un autre, d’une époque à une autre, semble-t-elle aussi douter de l’événement qu’elle annonce ? Au matin, un paysage émergeant de l’obscurité est toujours coloré des rêves et des cauchemars de la nuit.

Y a-t-il plus déprimant que de réfléchir à la prochaine paire de baskets que nous voudrions acheter ?

Peut-être d’y réfléchir avec un tiers.

Un effet collatéral du rafraîchissement continu de l’industrie culturelle :

le sentiment, un peu honteux, d’avoir aimé.

Quelquefois, il est plus facile de convaincre avec les mots de quelqu’un d’absent, car son évocation induit une présence évasive au discours.

Un poème glissé au cours d’une phrase est un peu comme un article de mode : il ne paraît pas vraiment ostentatoire lorsqu’il est porté avec assurance.

Le danger ne vient pas véritablement du romantisme, mais de l’aspect historique associé à un tel sentiment. Mais on peut toujours l’utiliser comme un accessoire !

J’imagine qu’il vaut mieux ne pas complètement ravaler nos goûts passés…

leur validité peut à tout moment redevenir actuelle.

La tendance est un peu comme une suite de hits qui tourne en boucle dans une galerie marchande, elle est rassurante.

Certaines personnes choisissent un sac plastique estampillé d’une grande marque pour transporter quelque chose d’un endroit à un autre. Peut-être qu’un logo peut couvrir le sentiment d’un présent en fuite.

Être nu dans son appartement peut produire la sensation de vivre une célébration des années 60.

Explorer Revue

Deux vases

Marc-Camille Chaimowicz

Deux vases,

Le premier, le Vase Tulipe, est le plus grand mais, fait de plâtre habillé de

papier, il ne pouvait pas,

matériellement, servir de vase…

c’est un simple accessoire…

sa fonction est décorative…

et cette mascarade est accentuée par son rôle :

recueillir un bouquet d’images de fleurs…

Le second, le Vase Rose,

peut légitimement exister,

mais il est fourbe, il œuvre,

vase et accessoire d’un petit scénario…

dans lequel il tient le rôle principal

sur une photographie qui sera plus tard éditée…

Chaque vase aspire à une certaine autonomie…

ils semblent pourtant avoir vécu un événement qui les mène à se rendre volontairement

complices d’une histoire plus vaste,

… toutefois, le Vase Rose bénéficie du potentiel de redevenir simplement un vase…

Série photographique de Lise Queïnnec, invitée par Marc Camille Chaimowicz pour l’exposition One to One… Ketsner Gesellschaft, Hanovre, Allemagne 29 septembre 2017 — 7 janvier 2018.

C.Q.F.D. de la couture

Luca MarchettiJules Julien

Le monde de la couture aime la surprise, le geste théâtral, le spectacle — ce n’est pas nouveau — et depuis ses origines la mode fait son cinéma à coups de scandales, de provocations, de statements et d’ultimatums. En l’espace d’un peu plus d’un siècle, on a vu passer en revue des concepts originaux comme la mode du nu (ou la mode sans vêtements), la mode de l’anti-mode (ou la mode sans mode), le luxe accessible (ou le luxe du non-luxe), jusqu’aux récentes déclarations de la prétendue mort de la mode.

Mais parmi toutes ces prises de position, le paradoxe vestimentaire d’une « couture sans coutures » occupe probablement la place d’honneur. Plus encore que la prouesse technique de réaliser un vêtement sans le coudre, celle de réaliser une silhouette donnant cette impression en raison du fait que les quelques coutures existantes — réduites au minimum indispensable — ne sont quasiment pas visibles, paraît encore plus excitante.

Dans l’histoire de la mode moderne, cette chimère de style a été poursuivie par des grands couturiers tout comme par des marques de grande diffusion. Après avoir implanté son atelier multidisciplinaire à Venise, l’espagnol Mariano Fortuny réalise déjà en 1907 la robe Delphos, devenue « un classique » non seulement parce qu’ elle a été instantanément adoptée par le gynécée de l’intelligentsia artistique, mais aussi parce qu’elle était obtenue d’une seule coupe de soie plissée, sans coutures et ajustée sur le corps uniquement par des perles de verre de Murano au niveau des épaules. La même silhouette fuselée et plissetée a été ensuite reprise plus récemment par le champion incontesté de cette technique, le japonais Issey Miyake, peut-être moins connu pour ses collections A-Poc obtenues à partir d’un seul rouleau de tissu, lui aussi sans coutures, que les clients peuvent customiser au ciseaux. Quant à la France, il faut rappeler au moins certaines créations surnaturelles d’Azzedine Alaïa où la minimisation de coutures donne l’impression que ces robes fusionnent avec la peau de celles qui les portent. À la même époque, plus au sud, Gianni Versace expérimentait matières innovantes et tissus métalliques tricotés afin d’obtenir aussi un effet de « deuxième peau » grâce à un vêtement sans coutures apparentes. Pareillement, le marché de l’accessoire n’a pas échappé à cette passion. Si aujourd’hui les polémiques sur le nombre de peaux de crocodile ou de python nécessaires pour réaliser un sac à main ont touché des grands noms de la maroquinerie comme la maison Hermès, d’autres, telles que Bottega Veneta, vantent l’élégance de leurs sacs-cabas réalisés avec une seule peau afin d’obtenir une surface finie sans aucune discontinuité.

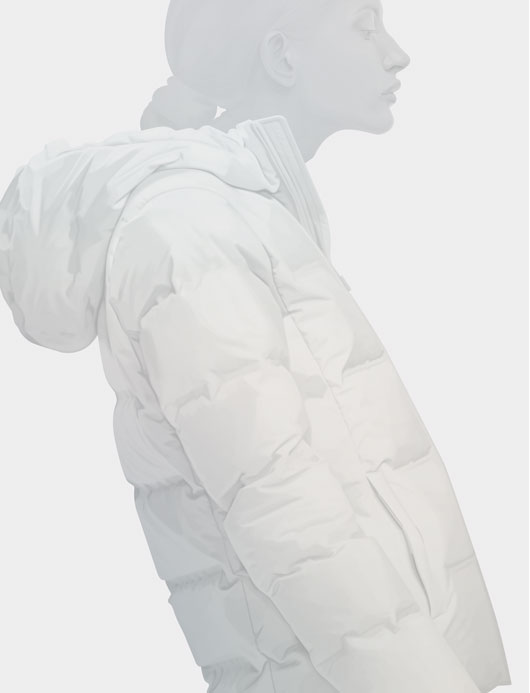

Ces dernières années, les progrès technologiques en termes de production ont également permis de démocratiser l’utopie pragmatique non-cousu. La collection de vêtements d’extérieurs seamless d’Uniqlo 2017-2018 en est un exemple tangible : elle associe à l’allure fluide de ses doudounes sans couturesl’intéressant atout d’augmenter considérablement l’imperméabilité des pièces tout à fait indifférentes à l’impact du vent et de la pluie.

Le niveau de technicité de ces produits peut certainement en expliquer en partie le charme et le succès. Mais pour mieux comprendre, il n’est pas inutile de relire les notes que Roland Barthes, sémiologue et fin analyste de la culture « pop » naissante, publie à propos de la Citroën DS mise sur le marché en 19551. Aérodynamique, sinueuse, aux lignes fluides et aux formes qui dissimulent toute trace d’assemblage mécanique (vis, boulons clous, charnières…) cette voiture s’inscrit dans l’imaginaire culturel de l’époque non pas comme une machine qui aurait été construite, mais comme une créature qui aurait été créée. L’analyse de Barthes nous reconduit à la mode en nous rappelant que depuis bien longtemps le designer de vêtements n’est plus un tailleur ou un couturier, mais un « créateur ». L’aura de la création de mode tiendrait donc à ses connotations divines ? Peut-être, tout comme, en quelque sorte, l’apparence svelte de la Citroën 19 au nom explicite de dé-esse relève aussi du sacré.

Le vêtement sans coutures nous aide alors à croire en cette part de magie de la mode que l’univers du luxe préfère appeler « le rêve », et en raison de laquelle on s’abandonne volontiers à l’irrationalité de désirs — et de bien des achats — que l’on ne saurait justifier rationnellement. Et en marge de ces considérations intellectuelles, on n’oubliera pas que, si la mode est encore perçue aujourd’hui comme un lieu de la culture où peut exister une certaine liberté d’expression, c’est aussi parce que son imaginaire s’est construit — pour le meilleur et pour le pire — sur des fondations qui tolèrent et cultivent le paradoxe, l’invraisemblable, l’ambiguïté et la contradiction, tout en revendiquant le droit de montrer sans expliquer et d’expliquer sans dire.

Issey Miyake, Printemps Été 2016

Uniqlo, Automne Hiver 2017

Comme des Garçons, Automne Hiver 2017

Explorer Revue

Sandwiches de réalité

Tom Burr

Le travail de Tom Burr a été associé à la création in situ, à la critique institutionnelle et contextuelle et à l’exploration de la subjectivité homosexuelle et de l’espace. Qu’elles prennent la forme d’installations architecturales et spatiales, de sculptures, de photographies ou de collages, l’artiste américain a largement exposé ses œuvres depuis le début des années 90. Ses investigations conceptuelles interrogent la manière dont l’identité se construit ou existe, contrainte par la société et ses espaces matériels. Hamid Amini s’entretient avec lui de ses sujets d’étude récurrents, de la politique du genre à la sociologie.

Hamid Amini On vous définit souvent comme un artiste conceptuel, je me demande quelle direction prend le conceptualisme aujourd’hui ? Y a-t-il des artistes conceptuels actuels qui vous inspirent ?

Tom Burr La plupart du temps, le terme d’artiste conceptuel semble être une catégorie par défaut, un compartiment dans lequel on range l’art ou les artistes quand on ne peut pas les classer dans la famille « peintre » ou « sculpteur », peut-être sans lien très net avec l’histoire du terme. Ceci dit, j’adhère au mot « concept ». C’est intéressant, d’avoir un élan, un terme, qui réponde au poids, à la densité et au volume d’un grand nombre de réalisations artistiques, y compris les miennes. Et de placer en tête d’affiche les idées, ou la création artistique comme circulation d’idées, qu’on peut ou non révéler dans les objets physiques. Je pense que nous avons besoin de cette exigence. Et il y a de nombreux artistes actuels qui m’inspirent, que vous pourriez classer dans cette catégorie, (s’il vous fallait le faire). Adrian Piper me vient en premier à l’esprit, parce que son travail a toujours puisé dans la tradition spécifique de l’art conceptuel tout en l’enrichissant, elle l’a utilisé mais aussi transformé en une manière de concevoir et de pratiquer la création artistique comme une réflexion sur la nature de l’art et sur le rôle de la nature de l’art et de l’artiste qui évolue dans le cadre de la politique du monde réel et des associations. C’est une pratique qui réfute toute appréhension solipsiste de l’art conceptuel. Je dois aussi beaucoup à Yvonne Rainer et j’ai récemment étudié la place conceptuelle du corps dans l’œuvre de Maria Hassabi et Park McArthur, entre autres… dans laquelle la conceptualisation des corps, et de la différence, entre en contact direct avec les réalités et les contraintes matérielles. Je suis rarement inspiré par des œuvres qui ressemblent aux miennes en surface.

Hamid Amini Vous avez une relation particulière au béton, pourriez-vous m’en dire un peu plus à ce sujet ? Pourquoi aimez-vous autant ce matériau ?

Tom Burr J’ai écrit un court texte à ce propos, dans lequel j’évoquais la réalité physique du béton en tant que matériau sensuel, voire sexualisé. J’ai grandi dans une maison dont les murs enduits de crépi brossé étaient impossibles à distinguer du béton, du moins dans mon esprit d’enfant. Ce n’était pas une maison moderniste, mais j’en trouvais la reproduction dans les nombreuses surfaces des bâtiments modernes et brutalistes, et ils sont nombreux dans la ville où je suis né, et j’ai été instinctivement attiré vers eux. J’ai développé une fascination pour le béton, en tant que matériau de construction, que matériau — à l’image du contreplaqué auquel il est étroitement associé — humble et pratique, et relativement ancien, bien qu’il ait gagné une place centrale nouvelle au XXe siècle. Il est devenu visible dans l’architecture moderniste, après Le Corbusier, et d’autres. Il pouvait devenir une surface qui n’avait pas besoin d’être recouverte avec un autre matériau, qui méritait d’être exposée. Comme une sorte de strip-tease architectural, d’effeuillage. Et le mot m’intéresse. Il devient un absolu, et se substitue à celui plus fixe, plus concret, de condition physique factuelle : la réalité matérielle, par exemple

Hamid Amini Je sais que vous êtes né à New Haven. Pouvez-vous nous parler un peu de votre récent travail là-bas dans l’usine Pirelli de Marcel Breuer.

Tom Burr, Dressage, 2013, Bortolami, New York, vue d’installation.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Bortolami, New York.

Tom Burr, Extrospective: Works 1994 — 2006, 2006. Vue d’installation, Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et du Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne.

Tom Burr, endlessly repeated gesture, 2009. Bois, crochets métalliques et boulons, moquette, carreaux de miroir, 168.9 × 243.8 × 243.8 cm.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Bortolami, New York.

Tom Burr Oui. Là encore, c’est lié à la question du béton, n’est-ce pas ? Au fait que j’ai grandi à New Haven et que j’ai été conditionné par cette ville. Il y a un an et demi j’ai eu l’occasion grâce à Bortolami, la galerie avec laquelle je travaille à New York, de réaliser un projet d’un an dans une ville. J’ai choisi New Haven pour ce projet après avoir réfléchi longtemps à ce que serait un site intéressant pour moi… New Haven était apparu dans mon travail avant, et dans mes écrits, et j’avais l’impression que c’était vraiment le bon moment de revisiter ce lien et de le développer considérablement. Nous avons envisagé plusieurs lieux pour le projet. Je gardais toujours à l’esprit ce bâtiment brutaliste en béton de Breuer sans jamais penser que ce serait possible. Mais ça l’a été. IKEA, le propriétaire actuel du bâtiment, laissé à l’abandon pendant quinze ans a accepté de nous louer le rez-de-chaussée pendant un an. Presqu’aussitôt, des inspecteurs de la sécurité des bâtiments de New Haven sont venus et ont exigé de nombreuses modifications de l’espace pour permettre l’ouverture au public. J’ai décidé de me servir des interventions exigées comme substance pour mon travail, en concevant les rampes nécessaires conformément au code, tout en les imprégnant d’autres significations, d’autres références qui reliaient le site du bâtiment et sa période de construction à l’époque actuelle. J’ai entremêlé dans l’installation plusieurs silhouettes susceptibles de démêler ces liens en créant des occurrences de simultanéité et de réalité qui se chevauchent. Jean Genet a été une figure centrale, ancré historiquement à New Haven par sa visite en 1970 — l’année de la fin de la construction du bâtiment — pour donner un discours de soutien aux Black Panther. Anni Albers, qui a vécu et travaillé dans les environs est présente elle aussi, à cause de ce lien à New Haven mais aussi parce qu’elle a participé au Bauhaus en même temps que Breuer, bien qu’avec un accès très limité au programme d’étude puisque c’était une femme. Et il y a aussi d’autres figures, qui fonctionnent toutes comme une sorte de constellation transhistorique proposant la notion de bâtiment comme témoin de contextes sociaux, esthétiques et politiques à la fois à l’époque de sa construction et aujourd’hui. Mais le projet a été baptisé Body/Building et a été conçu pour envisager le bâtiment de Breuer en tant que corps, qu’entité : une chose qu’on a rêvée, dessinée, moulée et érigée, utilisée un moment, abandonnée, en partie détruite, réparée, etc. tout une série d’états. Et je voulais aussi m’inscrire dans le processus, et dans le projet lui-même, mon corps et les coordonnées de ma biographie vus comme bâtiment, comme une construction eux aussi.

Hamid Amini Au-delà des histoires que vous racontez à travers vos œuvres, êtes-vous un bon conteur dans la vie de tous les jours ?

Tom Burr J’en doute. J’admire les gens qui le sont. Je perds le fil de ma pensée. C’est plus facile quand j’ai bu un verre, je m’ouvre davantage et je peux me lancer dans des récits.

Hamid Amini Vous considérez-vous comme un artiste américain ? Quel effet les événements de 2017 ont-ils eu sur votre pratique ?

Tom Burr Oui, je me considère comme un artiste américain. C’est à la fois un fait parce que je suis né aux États-Unis et que j’ai choisi d’y vivre et d’y travailler, et je crois que c’est aussi une attitude politique. J’ai souvent considéré que mon travail était engagé dans la scène américaine, s’intéressait au problème américain, et s’il a d’abord été reçu plus vigoureusement dans des contextes européens, c’est peut-être en fait à cause de son contexte américain. Je ne sais pas. Les réticences préalables de la culture américaine, le paradoxe qui entoure le divertissement, la violence, la sexualité et l’exposition, tout cela pèse sur moi et m’a servi de cadre, moi et ce que je fais. J’ai aussi puisé dans l’héritage largement — bien que pas exclusivement — de l’art américain, depuis les minimalistes. Je me demande si cette image de moi-même et cette auto-désignation se modifieraient si je quittais les États-Unis. J’ai le sentiment que je serais toujours un artiste américain, mais qui vivrait ailleurs. Et bien que le changement de gouvernement de 2017 ait d’une certaine manière tout bouleversé, de façon terrible, je ne peux pas dire que ma pratique s’en soit trouvée modifiée. Beaucoup des atrocités, des stupidités et des injustices auxquelles nous sommes confrontés sont là depuis le début, camouflées à des degrés plus ou moins importants, certaines radicalement diminuées pendant le mandat d’Obama, d’autres non. Mais c’est la raison pour laquelle je suis attiré par ce qu’on a nommé « pratique critique » — je suis toujours convaincu que c’est le profond questionnement systémique qui rend l’art pertinent. Et cela peut prendre de nombreuses formes, les créations n’ont pas besoin d’avoir un aspect particulier ou de coller à certaines stratégies visuelles plutôt qu’à d’autres. Il peut exister sous des myriades de formes. C’est le questionnement et la remise en cause qui sont essentiels.

Hamid Amini Je me souviens que vous avez réalisé une série de découpages de barbes. Celle d’Allen Ginsberg, de Karl Marx et d’autres hommes… Pourquoi la barbe ? Diriez-vous que les thèmes de vos œuvres sont parfois queer ?

Tom Burr Ces œuvres sont baptisées Beard Boards. Ce sont des images qui viennent de partout, vraiment, de visages barbus, dont une grande partie est supprimée, seules les barbes et des morceaux de visages subsistent. Elles sont ensuite montées sur du contreplaqué, dont la texture fournit des motifs prononcés, presque psychédéliques. J’ai voulu que ce soit une sélection démocratique, certains sont des visages célèbres, d’autres non, mais dans tous les cas ce sont des visages vers lesquels j’ai été attiré ou que j’ai trouvé beaux pour un certain nombre de raisons : pertinence historique, lien avec moi, coup de cœur. J’ai puisé dans la mode croissante à l’époque — et devenue mainstream aujourd’hui — de la culture de la barbe qui s’est étendue au-delà des catégories historiques de l’homme barbu. Je les vois comme queer, oui, mais pas juste à cause de la raison la plus évidente, que les barbes sont un fétiche de la communauté gay. Je voulais réfléchir au concept de « naturalisme » — c’est là que le contreplaqué fonctionne si bien, avec ses torsades et ses nœuds, à la fois organiques et manufacturés — et au désir d’exprimer, physiquement, une idée de… masculinité ?

Tom Burr, extrait de Brutalist Bulletin Board, 2001. Bois, photographies, images, punaises, 300 × 45 cm.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Bortolami, New York.

Tom Burr, Fifteen Minutes with You, 2013. Chaises d’écolier en bois et métal, chemise d’homme, boulons, punaises sur planche de contreplaqué, 183 × 120 × 14 cm.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Bortolami, New York.

Une espèce de représentation de la « nature ». Dans l’exposition où je pense que vous avez vu ces œuvres, Hamid, elles étaient couplées à d’autres que j’appelle Wall Skirts : de longues découpes noires de rideaux de théâtre trouvés, la partie qu’on trouve en haut de la scène pour en masquer l’éclairage au public. Je les ai pendues près du sol de l’espace d’exposition, bien plus bas que les Beard Boards par exemple et je les ai considérées comme des jupes pour la salle ou des jupes pour certains murs en particulier. J’aurais pu appeler ça Body/Building. C’est aussi un geste queer.